高职教师成长:内涵、机理与策略

2023-12-18曲江波陈庆新

曲江波 陈庆新

摘 要:教师成长的主要观测点是教师专业的成长与发展,是学校和教师共同采取合适措施(制度)不断匹配人才培养需求的过程。在这个过程中,社会规范与个性特征、社会认同与自我认同双向动态调整,无限耦合,直至达成有机统一。高职教师成长是多方面、多因素共同作用的结果,成长过程主要包括新手、高级新手、胜任者、精通者、专家等五个阶段。教育行政部门、学校和教师个人,应共同制定出分类型、分层次、个性化的高职教师成长标准,优化高职教师成长路径,以持续发挥高职教师对新时代职业教育高质量发展的基石作用。

关键词:高职教师;专业成长;机理;多类型

中图分类号:G715

文献标识码:A文章编号:2095-5995(2023)03-0065-07

新修订的《中华人民共和国职业教育法》明确提出:“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”。职业教育正在实现从“层次”到“类型”的质变。中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》目标任务中提出:“经过5年左右努力,教师培养培训体系基本健全,职业发展通道比较畅通……教师队伍规模、结构、素质能力基本满足各级各类教育发展需要”。在此背景下,高职院校教师的成长就被赋予了新的属性和含义。明确高职教师成长内涵,厘清其成长机理,明析其成长路径,对于丰富新时代“双师型”教师的建设标准,促进高职教师科学有序的成长是十分必要的。

一、教师成长的研究经纬

(一)教师成长的研究历程

教师成长的相关研究起源于上世纪50年代,迄今已有70余年。众多研究者对其逻辑框架已达成了基本共识:一是教师成长应聚焦于教师的专业发展。二是教师成长存在阶段性,至少应包括新手、胜任、成熟等阶段。三是教师成长与教育行政部门、学校密切相关。相关研究的主要历程如下:第一,一维线性研究。美国学者富勒(Fuller)通过“教师关注问卷”开展了大量的访谈。他试图从“教师关注的角度”对教师生涯尝试进行划分,开创了教师生涯发展阶段研究的先河。[1]该阶段的研究或着眼于教师的专业成熟,或着眼于教师的年龄(教龄增长),或将二者结合形成教师发展周期理论,如格里高瑞克,将教师生涯分为形成期、成长期、成熟期和专业全能期。[2]一维线性研究视角多局限于一个维度,将教师成长看成是静态的、固定的过程,忽略了教师个人的主观能动性,也忽略了外部环境(组织)的影响,具有较大局限性。第二,多维动态研究。上世纪80年代开始,费斯勒(Fessler)等人跳出教师个人的视角,开始关注到外部环境因素对教师成长的影响。费斯勒等在社会系统论的基础上,提出教师的成长与发展是一个动态过程,受个体环境和组织环境的双重影响,因此,教师的职业生涯会在各个阶段中往返转变。如冯克(Vonk)提出的“自我和专业再定向阶段、专业再发展阶段和消退阶段”[3]。多维动态研究相比一维线性研究有了长足进展,更加贴近教师发展的客观规律。但是该观点过于侧重“组织”对个人的影响,对于教师自身的主观能动性涉及的不多,仍然没有回答出教师成长过程中最核心、最本质、最持续的因素。因为如果没有教师个体的主观能动性,无论“组织”施加什么影响,教师都很难形成稳定的、持久的成长与发展。第三,个体能动性研究。斯蒂非(Steffy)从“组织”的领导者视角出发,将教师成长生涯划分为新手、实习、专业、专家、杰出和荣誉退出六个阶段。[4]该理论主张:一方面,领导者(如教育行政部门领导或者校长)要重视教师的主观能动性,制定合理的激励措施,充分放权,设计有效的合作运行制度;另一方面,教师要重视自我反思和批判,不断强化自我价值的认同。两方面形成有效的合力,使教师“出现一直正向的发展”[5],即教师“正向”“持续”的发展。斯蒂非的观点不但跳出了一维线性的局限,将教师成长看成是动态的过程,而且尝试将外部环境和个人因素相融合,更加符合了教师成长的“应然”状态。

此外,叶澜、白益民和申继亮诸多研究者也对教师成长相关理论进行了深入研究,提出了“自我更新”“自我反思”等观点,丰富和发展了教师成长理论。

(二)教师成长研究的几种主要观点

对高职教师成长的研究主要分为四种观点。

其一,周期论。周期论以彼得森、赛克斯等人为代表,主要观点为按照“年龄”划分教师成长阶段,而恩瑞、特纳、纽曼和伯顿等人则主张按照“教龄”划分教师成长阶段。无论是“年龄”还是“教龄”,其主要观點是按照教师的年龄(教龄)增长,将教师成长划分成若干个阶段,并阐述每个阶段教师教学态度和行为的特点和变化。受客观因素制约,无论是依据“年龄”还是“教龄”,都是从时间维度去研究教师成长的过程,因此在本质上还是属于“一维线性”的范畴。尽管如此,“周期论”还是为教师成长理论奠定了基础,构建了研究体系,如提出了阶段的划分、每个阶段的特点阐述等。伯顿还针对每个阶段的压力和需求,提出了所需要的干预措施,对教师进行“监督”,以帮助教师“问题的解决”[6]、顺利成长。这在某种程度上摆脱了“一维线性”的局限,带有“多维动态”的色彩,因为他已经开始关注“组织”的干预了。

其二,阶段论。阶段论以富勒的“教师关注论”和休伯曼的“五阶段论”为主要代表,主要观点为:从教师自身关注的视角出发,根据教师关注重点的变化,按“专业成熟”的程度对教师成长进行阶段划分。富勒将教师成长划分为教学前关注阶段、关注生存阶段、关注教学情境阶段和关注学生阶段。这种划分有三个特点:一是体现了一种从初级到高级“进阶”的理想化色彩,二是认为每个阶段只会或者只应该(而不是客观上)关注这个阶段的重点。三是似乎只有完成一个阶段,才能依次进入下一个阶段。而教师的关注重点,实际上是没有先后顺序之分的。[7]休伯曼根据教师专业能力的变化,将教师成长划分为五个阶段,分别是生涯进入期、稳定期、试验与再评估期、平淡和保守期以及清闲期。休伯曼关注到了教师成长每个阶段会有不同的发展可能,可以是正向积极的,也可能是负向消极的(如遇到挫折或者发展不如预期);每个阶段之间(尤其是后半期)也存在着互相转化的可能性。这从本质上突破了“一维线性”的束缚,将教师成长看成是动态的、多维的、多变的一个过程,摆脱了富勒等人的“机械唯物主义”(认为每个阶段按顺序依次进行)的局限性。

其三,循环论。循环论以费斯勒等人为代表,主要观点为:教师的成长不是静态的、固定的,而是一个动态的、多变的过程。[8]费斯勒将教师成长分为8个阶段,并阐述了每个阶段的特征、成长需求、组织需采取的激励措施以及支持资源等。“循环论”从社会系统论出发,彻底实现了从“一维线性”到“多维动态”的转变,并且为教育行政部门提供了决策依据,具有较强的现实意义。

其四,实现论。实现论以斯蒂非的“五阶段”和“六阶段”论、白益民的“自我更新五阶段”论和申继亮的“四阶段”论为代表。“实现论”更加关注教师“自我”在成长过程中的作用,强调“自我意识”“自我反思”和“自我实现”的作用。如斯蒂非对“退缩”阶段进行了更详细的划分,分为初期退缩、持续退缩和深度退缩,在“退出”之前,又增加了“更新”期。白益民将“自我更新关注”阶段放在教师成长的最末期,申继亮将“学者期”阶段放在教师成长的最末期,申继亮认为教师成长的最高阶段是学术、教学和反思能力达到极致,“成为一名学者”[9],二者均认同“自我更新”在教师成长过程中的积极作用。

通过梳理相关文献,可以看出:教师成长具有多维、动态和多变的特点,教师通过努力可以实现职业成长阶段的自我更新。教师成长理论的研究经历了从“单维度”到“多维度”、从静态到动态、从特殊到一般、从孤立到联系的过程。研究者的视角从纵向关注教师的专业发展到将其与横向因素(如家庭、社会因素、工作环境等)相结合,从关注教师本身到关注社会组织(教育行政部门或学校)再到二者相互作用等。随着经济社会的发展,教师不再是一个囊括整个职业生涯、一成不变的终身职业,教师成长、专业发展的体系和标准也将会越来越细化和完善。可以预见的是,教师成长理论研究会愈加多元化化,在实践层面,将会逐渐呈现出教育行政部门、学校统筹与教师个人“因材成长”相结合的发展趋势。

二、高职教师成长的内涵解析

(一)高职教师成长的概念

高职教师成长主要指高职教师的专业发展,即高职教师从准备进入教育领域,到完全退出教育领域的全过程,其理想状态是从新手型教师一直成长为专家型教师。高职教师成长的过程应是教育行政部门(含学校)和教师为实现教育价值的最大化,共同采取合适的制度和措施,促使教师在专业上不断发展成熟,以不断匹配人才培养需求的过程。其实质是一个社会规范与个性特征、社会认同与自我认同双向动态调整、无限耦合、直至有机统一的过程。

(二)高职教师成长的特性

与本科院校教师相比,高职教师成长呈现出四个特性:一是在工作对象上的多元性。“类型”教育属性下,现代职业教育体系强调从中职到高职的贯通,因此高职院校的生源更加多元化,有普通高中毕业生、五年一贯制学生、三二分段培养型学生,近几年又增加了退伍军人、新型职业农民和下岗再就业工人等专项扩招生源。“生源多元化带来的学生群体的强异质性”[10],这无疑增加了高职院校人才培养的复杂性。二是工作内容上的跨界性。高职教师队伍的建设目标是“双师型”,高职教师除了要有教学能力、科研能力之外,还需有企业实践能力。在机制上,高职教师和企业资深员工能双向流动;在身份上,教师和企业员工又具有了双重身份,体现出强烈的“跨界”特点。三是评价视角上的综合性。《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍改革实施方案》明确提出,“双师型”导向的教师考核改革评价是提升“双师”素质的重要举措之一。《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》提出:“借鉴企业技术技能人才评价的方式方法…激发教师教育教学的积极性、主动性和创造性” [11]。以行动导向和信息化为主要理念的教学能力,以技术服务为主要内容的科研能力已成为高职教师“双师”专业能力评价的主要导向和特征。四是职业认同上的复杂性。一是认同度偏低。相对于普通本科院校教师,高职教师这份职业在社会上没有得到应有的尊重,相对于本科院校教师而言,高职教师职业认同和专业发展整体偏低。[12]二是缺少核心的评价导向。一方面,相对于本科院校教师,高职教师科研能力和未来发展还有提升空间;另一方面,相对于普通高中和义务教育教师,高职教师的教学能力在社会上的认同度较低,没有获得较为普遍和显性的认可。高职院校兼具高校和职校双重属性,高职教师在职业认同上呈现出模糊化、认可度低的特点。

在具体实践中,已有部分院校探索了对教师进行“分类”评价,如教学型、科研型、综合型等。这种探索无疑是和高职教师多元评价视角的特点相契合的。

综上分析,高职教师的成长也相应呈现出几个鲜明的特殊性。一是身份转变的特殊性。身份转变的特殊性是指部分高职教师需要职业转型,如来自企业一线的高职教师,与传统的应届高校毕业生相比,他们的优势在于拥有丰富的企业实践经验,劣势在于对自身职业生涯往往没有明确规划。他们需面临职业环境和职业发展的双重改变,自身的工作内容不局限于教学,还有技术服务、项目研发、实习带教等。因而这部分教师会面临身份转变带来的挑战和自身如何成长的难题。二是入职适应的特殊性。这一特殊性主要指应届高校毕业生。由于职业院校教学对象的开放性和多元性,许多新入职的高校应届毕业生难以适应职业教育的现状,形成了理念上和现实上的双重冲击。很多憧憬三尺讲台,浸润在学科逻辑体系下的新入职教师,在面对强调基于工作过程的职业教育教学理念时,其“新手期”更长,适应期也更长,他们没有在企业工作经历的劣势也会被无形中放大。三是能力更新的特殊性。众所周知,绝大多数高职院校是由中职学校合并或升格扩建而来,许多中职学校的教师随着学校的变迁而改变,中职教师极有可能转变为高职教师。从中职到高职,人才培养规格和目标发生了显著变化,对教师的能力素质需求也发生了相应的变化,这一部分教师需要持續进行能力更新才能跟得上形势的变化。

三、高职教师成长的机理探析

(一)高职教师成长模型

20世纪80年代,美国加州大学伯克利分校哲学教授休伯特·德雷福斯 (Hubert Dreyfus, 简称德雷福斯)与其弟弟斯图亚特·德雷福斯(Stuart Dreyfus, 简称斯图亚特)合作,通过对各个行业的技术能手进行研究,共同提出了技能获得模型。这一模型将技能获得划分为不同等级,试图借助对不同等级技能的特征表现的剖析,揭示人们在经历从技能的低级阶段到达高级阶段时的认知转变,以及人的身体在技能获得过程中具有的优先的认识论地位。[13]它并不是为了告诉人们通过哪几个阶段或如何才能获得一项技能,而是依据个体技能的掌握情况将个体进行分类。

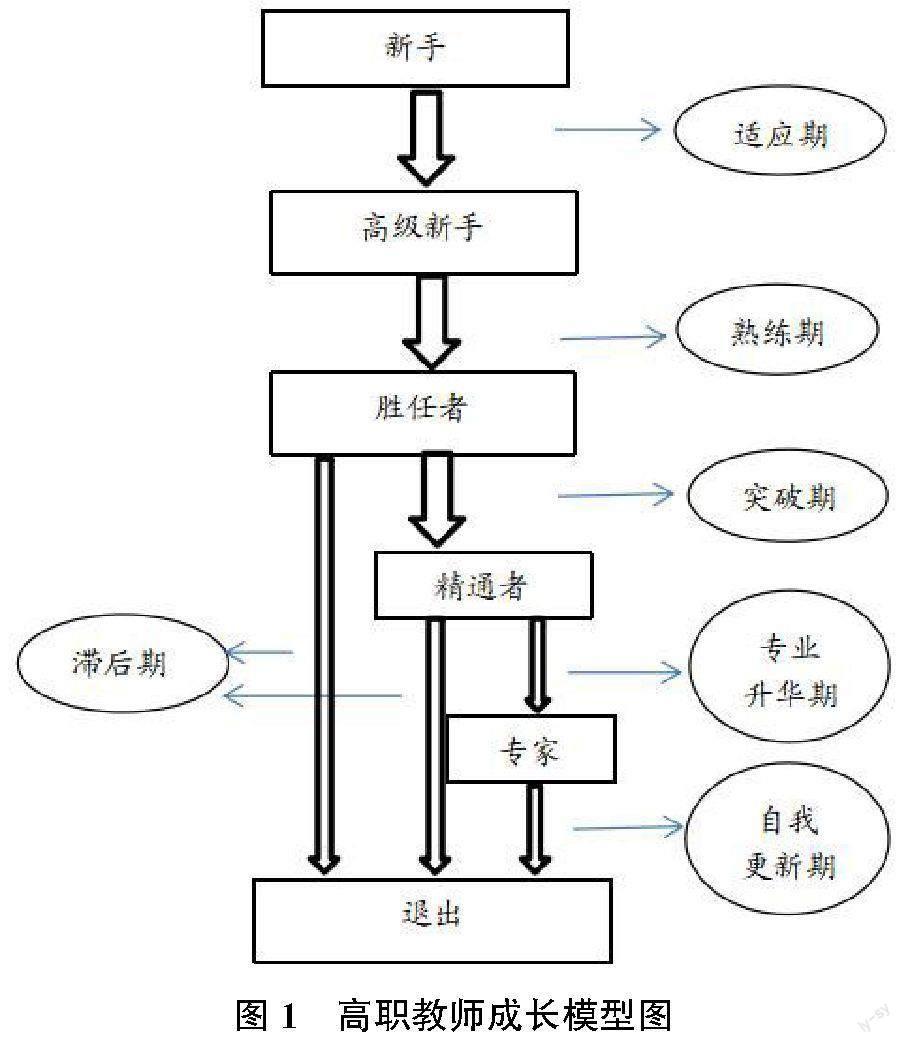

这一模型清晰地展现了从新手到专家的成长过程,对研究者分析高职教师的成长机理有重要的参考价值。虽然我们不能简单地说高职教师的成长发展就是一种技能的获得,但是借助这一模型,我们可以更加理性地认识和勾勒高职教师的成长轨迹。依据模型,高职教师分为如下五类:新手,高级新手,胜任者,精通者,专家。第一,新手。新手需要遵循规则,完成任务,但对任务领域没有连贯的了解。一般而言,刚刚走向教学岗位的高职教师大多努力工作,希望能得到学生、同事和学校行政管理者的接纳和认可。但大多数情况下是按照既定的规范和计划,刻板完成工作要求,不涉及教学创新和项目研发的超越。第二,高级新手。高级新手获得了一些经验,对任务领域的前后之间有一定的了解。高职教师群体中的高级新手获得了处理实际教学问题的能力,具有了积极寻找新材料和新方法的策略,能够开始根据自己的需要和兴趣关注与任务相关的科研问题。第三,胜任者。胜任者不仅对任务情境有明确了解,还能鉴定任务的层次结构。胜任型高职教师的工作思路清晰,可以选择有效的教学方法达到教学目的,可以根据现有条件灵活开展技术服务,具有更强的责任心。伴随着自身专业技能的提升,他们能够自主调整态度和价值观,能够承担具有挑战性的工作。第四,精通者。精通者能够完全参与到任务领域中,不仅能认识到具体情况是什么,还能明确合适的选择是什么,找到最佳的解决方案。精通型高职教师拥有丰富的理论和实践教学经验,对学生需求、行业需求有敏锐直觉,专业技能达到了认知自动化水平。此时的高职教师具有一定的批判能力,能够修改现有规则或程序,工作体验感变为“得心应手”“胸有成竹”。第五,专家。专家将自身完全融入任务情景,不仅知道需要达到的目标,而且知道如何达到目标,即知道实现目标的方式和途径。专家型高职教师具备更强的辨别能力,能够基于先前经验做出判断,将自身发展与工作环境融为一体,能够实现教学方法的多样化和专业技能的完全自动化。需要指出的是,成为胜任型教师后,高职教师专业成长迎来转折阶段。一小部分教师由于缺失明确的职业发展目标和职业规划,加之对工作内容已经熟练化甚至程式化,导致自身成长未能实现突破,逐步迈入停滞期,直至最终走向退出;大部分教师则能够实现突破,成为精通者;而较为优秀的一小部分精通者能够持续发展,主动进行专业补给,最终成长为专家。

具体来看,高职教师从新手到专家的成长过程中存在不同的过渡时期。其一,适应期,它主要指从新手到高级新手的过渡阶段。这一阶段,高职教师要熟悉学校的组织文化,要适应职业院校的运作系统,要适应日常的教学工作。对于应届毕业生而言,还需要面临现实与理想有偏差的困境,调节自身状态,并解决由此带来的种种问题。总体而言,这一阶段的高职教师将要面临角色转化压力过大的难题,倘若缺乏有效指导,必会降低其自我效能感。其二,熟练期,它主要指从高级新手到胜任者的过渡阶段。这一阶段高职教师要学会处理复杂的人际关系,学会接受各种新观念,要熟练掌握教育工作环境中独特的语言、符号与行为模式,并独立处理一些问题。其三,突破期,它主要指从胜任者到精通者的过渡阶段。这一阶段的高职教师应学会精准认识和分析学生,根据学情进行管理班级,承担一定的科研和课程建设的任务,且能够在任务过程中降低紧张感。其四,专业升华期,主要指从精通者到专家的过渡阶段。这一阶段的高职教师追求更深层次的专业成长,对新知识、新方法依然有兴趣继续吸收和充实,出现较高的职业满意度,能够持续进行自我更新和发展。值得一提的是,专家在退出之前会继续自我更新,不断完善和发展自己,落实职业生涯的全过程学习。

(二)不同类型高职教师成长过程

《国家职业教育改革实施方案》提出:从2019年起,职业院校、应用型本科高校相关专业教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘,特殊高技能人才(含具有高级工以上职业资格人员)可适当放宽学历要求,2020年起基本不再从应届毕业生中招聘。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出:职业院校、应用型本科高校教师每年至少1个月在企业或实训基地实训,落实教师5年一周期的全员轮训制度。推动企业工程技术人员、高技能人才和职业院校教师双向流动。对高职教师从资格认定、招聘、培养、职称评聘、绩效考核等均提出了相应的要求。相对于普通本科院校教师而言,基于教育类型而衍生出的高职教师的类型较为多样化。高职教师可能来源于应届毕业生,也可能来源于企业技术能手或者资深的技术研发专家;其学历可能是专科、本科,也可能是硕士、博士研究生;其年龄可能是三十岁以下,也可能是五十岁以上。因此不同类型高职教师的成长必然是有所差别的。

根据不同院校的情形,高职教师事实上可以分为教学型、科研型和综合型三大类。教学型高职教师以“三教改革”为主线进行课程授课。其工作对象是学生,工作目标是传道、授业、解惑。教学型高职教师包括高校毕业生和企业技术能手等,高校毕业生刚开始偏重理论教学,多以基础课为主。企业技术能手则以专业核心课、技能课程为主,积极参与校企合作,组织并指导学生开展实践活动。科研型高职教师以参加科学研究和技术研发为主要任务,主持或承担各类、各级横向、纵向科研项目,为合作企业提供技术服务,力争在相关研究领域上达到行业先进水平。科研型高职教师主要来源为企业资深技术专家、技术骨干或者有科研特长的专任教师等。综合性高职教师兼顾教学与科研的雙重任务,具有一定的教学经验与科研经验,主要来源为高校毕业生和企业员工。由于入职前学习和工作经历不同,所以不同类型高职教师的成长呈现差异化特点。如五十岁的资深技术专家不适于按照新手培养,四十岁的技术能手也未必一定要刻板地遵循常规的教师教学能力评价标准。实际上,无论是什么层次和类型的教师,其成长阶段客观上都会遵循一个从“顺应常规的教学要求”,到“个人意识与理念的形成”,再到“不断完善与提升”,直至最后退出的过程。因此,对于教学型和综合型的高职教师而言,理论上都会存在适应期、熟练期、突破期、专业升华期以及自我更新期。而对于科研型教师而言,由于他们是来自于企业的技术骨干和专家,没有教学能力方面的成长需求,所以成长阶段则会从突破期开始。

(三)推动高职教师成长的策略

高职教师的成长是多方面、多因素共同作用的结果。从参与者维度来看,教师成长主要参与者应包括两方面,一是教师自身,即个人层面,二是教育行政部门和学校,即组织层面。从内外部因素维度来看,影响教师成长至少包括内部动力因素和外部环境因素两个部分。从成长过程维度来看,教师成长是有阶段的,既包括“实然”层面,即符合教师个人特点的客观成长阶段,也包括“应然”层面,即教育行政部门为促使教师科学成长而制定的“政策上”的成长阶段,二者应是无限趋同且动态促进的,理想状态下,二者是相互影响、有机统一的。应根据高职教师成长过程,实施切实可行的推动策略。

第一,提高高职教师的职业认同感。高职教师的职业认同和专业成长,受到了高职教师自身心理因素和外在教育环境因素的双重影响,因此需要教育行政部门和教师个人双向发力。教育行政部门可以从职业教育的“类型”属性入手,在项目、荣誉和成果认定等方面,向职业院校倾斜,同时结合“技能型社会”的战略需求,大力营造有利于职业教育良性发展的氛围,增强高职教师的职业认同感。高职教师也应加强自我认同,正向认识到党和国家大力发展职业教育的决心和魄力,投身到新时代职业教育体系建设中来。

第二,加强校企合作。高职教师的典型特征是专业能力的“跨界性”。在建设目标上体现为“双师型”教师的本质要求。《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出,“建设一支高素质双师型的教师队伍”“切实推进职业院校教师定期到企业实践,不断提升实践教学能力”。[14]实践能力要求是高职教师专业发展能力的主要观测点之一。因此,应切实发挥校企合作的平台作用,实现高职教师与企业资深员工双向流动,切实提高高职教师的核心竞争力。[15]

第三,优化多元评价机制。实践中,高职院校可以根据教师类型采用多元评价方式。对教学型教师,以教学业绩评价为主。对科研型教师,以技术服务等业绩评价为主。对综合型教师,则需要统筹好教学、科研和育人业绩需求。教育行政部门同样可以指导高职院校制定分类型、分层次的教师成长标准和评价标准。

新时代职业教育的高质量发展,需要高水平的“双师型”教师队伍提供支柱性支撑。目前,全国共有高等教育专任教师197.78万人,其中本科层次职业学校2.78万人,高职(专科)学校61.95万人。[16]作为职业教育类型的中坚力量,高职教师的有序成长、高质量发展对于建设中国特色的职业教育至关重要。关于高职教师成长的研究尚处于起步阶段,仍有很大研究空间,高职教师成长的多重属性使其在教师成长研究中具有很大的挑战性和典型性。如何在分类型、分阶段上进行更加详细而系统的研究,动态完善相应的教师成长标准,将是教育行政部门、学校和教师持续关注的重点。

参考文献:

[1]Fuller,F..Concerns of teachers:A developmental conceptualization.American Educational Research Journal,1969,6(2):207-226.

[2]Gregorc.A.F..Developing plans for professional growth.NASSP Bulletin,1973,12:1-8.

[3]Ralph,F.&Judith,C.C..教師职业生涯周期[M].董丽敏,高耀明,等译.北京:中国轻工业出版社,2005.

[4]Judy,K..Review of Career stages of classroom teacheers[J].Educational Leadership1900,48(3):108-109.

[5]Betty,E.S.,Michael,P.&Wolf..A life-cycle Model for career teachers[J].Kappa Delta Pirecord,2001,38:16-20.

[6]Burden,P.R..Developmental supervision:reducing teacher stress at different career stages[AJ].The Annual Meeting of the Association of Teacher Educators[C].Phoenix,AZ,1982.

[7]Ryan,K..Biting the apple:Account of first-year teachers[M].New York:Longman,1980.

[8]朱旭东.教师专业发展理论研究[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[9]申继亮,费广洪,李黎.关于中学教师成长阶段的研究[J].天津师范大学学报(基础教育版),2002(03):1-4.

[10]庄西真.职业院校教师的专业发展:内涵特征、阶段划分与实现路径[J].中国高教研究,2022(04):97-102.

[11] 教育部.教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的通知[EB/OL].(2020-9-23)[2022-10-16]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_zhgg/202009/t20200929_492299.html.

[12]高振发,高职教师职业认同与专业发展的相关性分析 [J].教育与职业,2018(19):87-93.

[13]成素梅,姚艳勤.德雷福斯的技能获得模型及其哲学意义[J].学术月刊,2013,45(12):64-70.

[14]新华社.中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见[EB/OL].(2018-1-31)[2022-10-29].https://www.rmzxb.com.cn/c/2018-01-31/1949683_2.shtml.

[15]張亚.论新时期我国高职教师专业化发展[J].教育理论与实践,2014,34(21):33-34.

[16]教育部.2022年全国教育事业发展基本情况[EB/OL].(2023-3-23)[2023-6-17].

Growth of Higher Vocational College Teachers: Connotations, Mechanisms and Strategies

Qu Jiangbo, Chen Qingxin

Abstract:The main observation point of teachers growth is the growth and professional development of teachers. It is a process in which organizations and individual teachers jointly take appropriate systems and measures to constantly match the needs of talent training. Its essence is a process of two-way dynamic adjustment, infinite coupling till organic unity of social norms and personality characteristics, social identity and self-identity. It is the result of the interaction of many factors which includes five stages: novice, advanced novice, competent, proficient and expert. Education administrative departments, schools and teachers should work together to formulate the growth standards of higher vocational college teachers by type, level and personality, optimize the growth path of vocational teachers, and continue to play the keystone role of higher vocational college teachers in the high-quality development of vocational education in the new era.

Keywords:higher vocational college teachers; professional development; mechanism; multi-type