工匠精神何以助力中华民族伟大复兴

2023-12-01邢少乐郭达

邢少乐 郭达

摘 要:文章基于文献综述的视角,从历史演进、维度划分和多角度剖析等不同层面探析工匠精神内涵,在内外部不同因素作用中认识工匠精神的形成,于产业、企业、院校和个人层面理解工匠精神的多元功能以及不同主体对于工匠精神的培育路径。通过综述总结当前工匠精神研究存在的不足之处,进一步提出未来工匠精神的研究思路,为工匠精神助力我国产业升级和技术技能人才培养提供更多理论指导,为实现中华民族伟大复兴发挥更大的作用。

关键词:工匠精神;中华民族伟大复兴;中国优秀传统文化

How Can the Spirit of Craftsmanship Contribute to the Great Rejuvenation of the Chinese Nation

——Based on a Review of the Spirit of Craftsmanship Research

Xing Shaole Guo Da2

Abstract:Based on the perspective of literature review,this article explores the connotation of the spirit of craftsmanship from different levels such as historical evolution,dimension division,and multi-angle analysis,and recognizes the formation of the spirit of craftsmanship under the influence of various internal and external factors.It understands the multifunctional nature of the spirit of craftsmanship at the industry,enterprise,institution,and individual levels,as well as the cultivation paths by different subjects.Through summarizing and reviewing current research on the spirit of craftsmanship,this article points out existing shortcomings and further proposes future research directions for the spirit of craftsmanship.This will provide more theoretical guidance for the spirit of craftsmanship to facilitate Chinas industrial upgrading and the cultivation of technical talents,thus playing a more significant role in realizing the great rejuvenation of the Chinese nation.

Key words:Spirit of Craftsmanship;Great Rejuvenation of the Chinese Nation;Excellent Traditional Chinese Culture

“工匠來八方,器成天下走”。工匠在古代中国代表着精湛技艺的拥有者,虽然随着现代生产技术的进步,传统手工艺被机械化大生产所取代并逐渐淡出主流视野,但是坚定踏实、精致创新的工匠精神气质却从未过时,而是在新时代发展过程中被赋予了更加丰富的内涵与意义。工匠精神源自中华优秀文化基因,弘扬工匠精神不仅是工业制造领域提质增效的重要途径,而且其作用价值还延伸到社会各行各业,成为我国提高综合国力和竞争力的实践价值导向。因此,有必要对近五年以工匠精神为主题的相关研究进行全面、系统的研究综述,剖析已有研究存在的主要问题,进而提出学界未来需要进一步深入研究的主题和方向,为工匠精神成为指导经济高质量发展的优秀传统文化和凝聚全社会共识的核心价值理念,提供深层次的理论基础以及具体可行的实践指引。

一、工匠精神研究概况

从以工匠精神为主题的发文量、学科分布、相关词、发文机构四个方面分析工匠精神的研究概况,能够较为全面地把握工匠精神的研究热度、研究方向以及关注主体,有利于准确把握当前学界对于工匠精神研究的总体状况,为学界今后进一步对工匠精神开展深入的研究提供基础。

(一)发文量

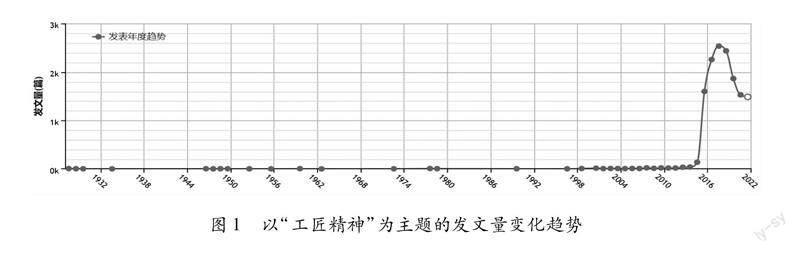

考察“工匠精神”文献发表的数量变化,可以探明学界对于工匠精神研究的学术关注度。笔者在中国知网以“工匠精神”为篇名进行检索后发现,当前知网共有相关文献13020篇,发文量变化趋势详见图1。

如图1所示,以“工匠精神”为主题的年度发文量变化趋势呈现如下主要特征:2013年以前,发文数量极少,均是外文文献,并无中文文献。2013年,以“工匠精神”为主题的研究首次出现于中文文献之中,并于2018年发文数量达到顶峰,高达2535篇。特别是2016年工匠精神被写入政府工作报告后,工匠精神开始受到了学界研究者和公众越来越多的关注,相关研究成果如雨后春笋般多了起来,这体现出政策指引学术研究方向的特性。为保证研究综述的质量和所要分析的研究文献更加聚焦,笔者再以来源类别为CSSCI期刊进行精确筛选,检索文献结果从2015年至今共349篇,本研究进行的工匠精神研究综述主要以这349篇CSSCI期刊文献为主要分析对象。

(二)学科分布

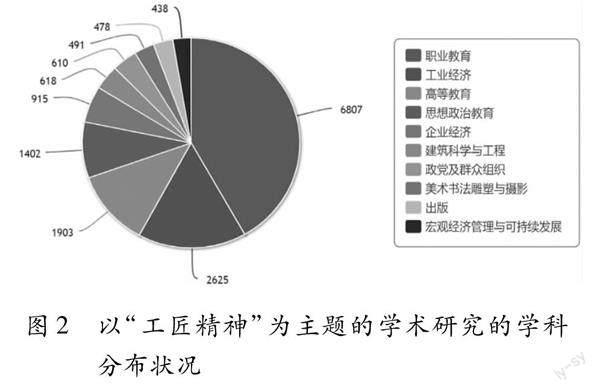

考察以“工匠精神”为主题的学术研究的学科分布状况,可以明晰其与不同学科的紧密联系程度。利用中国知网的文献研究指数分析功能,以“工匠精神”为关键词进行检索,得到如下信息,统计结果详见图2。

总体来看,相关研究的学科主要分布在职业教育、工业经济、高等教育、思想政治教育、企业经济等。其中相关研究的学科从属领域首要分布于职业教育领域,占比高达41.79%。其次是工业经济和高等教育领域,分别占比16.12%和11.68%,而宏观经济管理与可持续发展领域占比最少,低至2.69%。由此可见,工匠精神在教育领域与制造业领域的学术研究中得到了更加广泛的关注,而其它研究领域对于工匠精神的关注有限。

(三)相关词

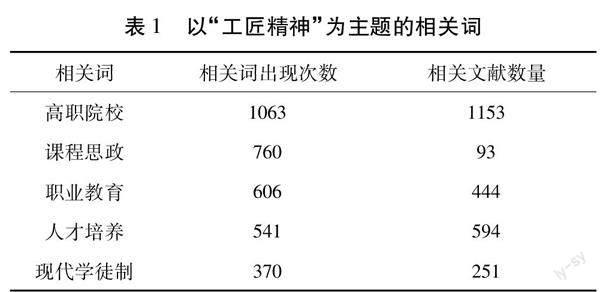

相关词即与工匠精神同现最多的关键词。统计文献相关词出现的频次,可以较为客观地把握工匠精神研究的趋向。相关词统计的结果详见表1。

如表1所示,高职院校、课程思政、职业教育、人才培养和现代学徒制是工匠精神研究的主要相关词。其中“高职院校”作为工匠精神的相关词出现频率最高,为1063次,相关文献量达1153篇。“现代学徒制”作为工匠精神的相关词,出现频率最低,仅有370次,相关文献量达251篇。上述工匠精神的相关词分析表明,当前学界对于工匠精神的研究,更多是在高等职业教育的场域中进行研究,而在企业场域中的师徒制关系下研究工匠精神的力度还有所不足。

(四)发文机构

统计以“工匠精神”为主题的相关文献的发文机构,可以较为全面地把握工匠精神相关研究的主要产出单位,详细统计结果见表2。

如表2所示,以“工匠精神”为主题的相关文献发文机构多集中于高等院校,特别是职业教育类院校,普通高等院校和企事业单位对工匠精神的研究较为匮乏。事实上,工匠精神涉及各行各业,院校是工匠精神孕育和教化的场所,真实的工作岗位才是工匠精神考察与践行的平台,因而,院校与企事业单位对于工匠精神的总结能够实现工匠精神研究脉络的衔接,因此,为促进工匠精神研究的客观性与全面性,需要更多类型的组织单位给与工匠精神研究更高的关注。

二、工匠精神研究综述

通过文献综述发现,当前学界对于工匠精神的研究主题主要包括:内涵探析、工匠精神形成的影响因素、工匠精神的多元功能、工匠精神的培育路径。

(一)工匠精神的内涵探析

对于工匠精神内涵的界定与认知,既要重视古代工匠精神的历史传承与脉络发展,更要挖掘新时代工匠精神的内涵变化特征,在社会经济发展进步的动态流变中认识工匠精神。同时还要从不同行业领域、不同劳动特性中提取工匠精神的内涵要素,从不同角度解读工匠精神的实质,使之更符合当前社会经济发展的需要,从而真正能够服务于中华民族伟大复兴的进程。

1.工匠精神内涵演进的历史沿革

了解工匠精神的历史传承过程,是研究工匠精神内涵的基础,学者以往的研究不乏对中西方工匠精神历史沿革的阐述。关于西方工匠精神内涵演进的历史沿革,李宏伟(2015)认为西方工匠精神的形成发展起源于古希腊、古罗马时期的技艺经验,后经过中世纪宗教改革,劳动思想被进一步弘扬,行会制度及其技术发展促使工匠精神外显。[1]潘建红(2018)提出德国工匠精神的产生得益于内外部环境的共同作用,中世纪时期技艺经验的传承以及行会制度的发展是工匠精神形成的基础,19世纪中期,在经济社会的良好运行下,人们开始重视产品质量,进一步推动了德国工匠精神的发展。[2] 关于亚洲工匠精神内涵演进的历史沿革,朱琴(2018)以日本为例指出,日本古代匠人所具有的虔诚神佛信仰、严格的技术等级制度是工匠精神的萌芽,中世职业化的自主经营带来的优厚利润是工匠精神进一步强化的动力,近世町人伦理所倡导的家业传承制度继续发扬了工匠精神,而在近现代产业化的冲击下,工匠精神逐渐分化与泛化成为一种普世的价值观念。[3]关于国内工匠精神内涵演进的历史沿革,张迪(2016)总结了我国工匠精神形成的四个阶段:“从氏族部落对简单器物的精细打磨,到春秋战国崇尚德艺兼修的职业素养,从封建社会的多样手艺、师徒相承,到现代社会的开放包容、勇于创新。”[4]通过文献梳理发现,学者注重工匠精神内涵的历史发展性,能够追根溯源,并置于当时社会发展情境下解读工匠精神的内涵。

2.工匠精神内涵的维度划分与核心要素

工匠精神内涵丰富,有的研究深度挖掘了中华传统文化,通过对古典名著和典型人物代表的深度剖析、解读工匠精神的核心内涵,而有的研究则从不同领域选取了代表不同行业身份的主体进行调研,从而提炼出工匠精神的核心内涵。首先,在对古典名著和典型人物的考究中,潘天波(2018)通过对《考工记》的深入分析,发掘出中华工匠精神的核心基因包括:信念观、行为观和价值观。[5]李红贞(2020)从墨子的造物思想中提取工匠精神的价值内涵,主要是探求真理的态度、合乎道德的价值追求和清晰明确的自我认同等要素。[6]其次,在不同职业领域的实际调研中,祁占勇(2018)基于扎根理论对央视《大国工匠》进行编码解析,构建了以匠技、匠心、匠魂三大维度为框架,以精湛技艺、知行统一,精益求精、独具匠心、责任担当、德艺双馨六大核心素养为标准的理论模型。[7]李淑玲(2019)采用质性研究方法,分析了近百位优秀工匠和劳模的事迹,构建了40个具体要素的新工匠精神结构体系。[8]李群(2020)对江苏、安徽等地的200名制造业新生代民工进行分析调研,得出信念责任与精业敬业是构成工匠精神的两个重要要素 。[9]综上所述,学者在对工匠精神核心内涵要素的提取方面采用了理论与实践相结合的方法,并注重将传统文化考究与实际调研相结合,丰富了工匠精神内涵的维度和要素。

3.工匠精神内涵的多角度剖析

已有研究主要從价值观念、职业态度和精神气质三个方面来剖析工匠精神的内涵。第一,从价值观念方面,张璟(2017)认为工匠精神是一种积极健康的劳动理念,使劳动具有创造性和创生性。[10]李皓(2018)强调工匠精神是人类在实践活动中的行动导向,应坚持以人为本。[11] 马永伟(2019)提出工匠精神是从业者的产品生产观,是制造业发展过程中对精益生产、创新和专注坚守的行为方式。[12]第二,从职业态度方面,栗洪武(2016)提出大国工匠精神就是在行业领域中通过“师徒制”所传承的职业态度与工作理念。[13]王越芬(2018)从思想政治教育角度指出工匠精神的内涵主要包括:积极的人生态度和敬业的工作态度。[14]夏燕靖(2020)认为工匠精神超越了技艺层面,整合了各行各业都需要的价值观、操守观、道德观,是从事制造业应有的工作态度与素质。[15]第三,从精神气质方面,肖群忠(2015)指出工匠精神是在工作中追求精巧、道技合一的精神理念。[16]陈浩(2016)认为工匠精神是智慧与勤劳并存的高超技艺,是在浮躁世界中坚定不移的信念。[17]熊峰(2019)提出工匠精神是从业人员在职场中创造与服务精神的体现。[18]通过文献梳理发现,对工匠精神内涵的理解虽然角度多元、维度多变,但最终都指向以精湛的技艺为手段,以极高的自我专注状态为表征,体现的是对自身工作的高度负责。工匠精神是一个各行各业都会有所涉及的概念,成为职场工作中十分重要的精神特质与从业理念。通过梳理工匠精神的内涵要素,有助于延续工匠精神的内涵底蕴,更好地解读新时代工匠精神,从而服务于中华民族伟大复兴,展现工匠精神的现代价值。

(二)影响工匠精神形成的因素

文献综述发现,工匠精神渗透于社会生活、生产的各个方面,个体内生因素以及经济社会、制度、文化环境和教育与培训等外部因素都会影响个体工匠精神的培育和形成。

1.内生影响因素

个体对工匠精神的认知与运用,是决定工匠精神形成与发展的决定性因素。贺正楚(2018)指出新生代技术工人的个人价值和内在需求影响着新生代技术工人工匠精神的形成。[19]葛宣冲(2019)认为职工主体意识是工匠精神生成的核心要义,提升职工劳动有效性能够促进工匠精神的养成。[20]刘霞(2021)基于“三元交互决定论”指出,工匠精神的形成一般始于个体兴趣或成就需要,在成果的累计中获得自我效能,从而具有不断钻研进取,追求极致的动力。[21]

2.社会影响因素

随着现代经济社会的高速发展,工匠精神的传承在科学技术的影响下受到了一定的冲击与破坏。闵继胜(2017)指出模仿型排浪式消费影响着工匠精神的发展。[22]王景会(2020)将工匠精神置于时空社会学角度进行考察,认为随着科学技术的进步和城镇化的发展,工匠精神逐渐被技术理性遮蔽与遗忘。[23]王星(2021)指出,功利主义、实用主义等思想的作用下企业职业信仰缺失,一味追求经济效益最大化;机器代人现象瓦解传统匠人的手艺,职业发展空间受阻;技术工人社会地位与待遇低下等因素阻碍了工匠精神的养成。[24]

3.制度影响因素

社会制度对从业者具有约束性和控制性,一定程度上破坏了工匠精神的培育环境。贺正楚(2018)选取189 名新生代技术工人作为调查对象,通过因子分析模型分析影响其工匠精神形成的要素发现,政府制度、企业管理制度是影响工匠精神形成的重要因素。[25]潘天波(2018)提出“精英招募”下的优才制度使得工匠精神脱离大众,处于边缘地位,遮蔽了长期在工作岗位上慢慢形成的工匠精神。[26]王岚(2021)认为不完善的经济体制和法律制度,使企业丧失了追求精致和创造卓越的积极性,导致工匠精神的缺失。[27]

4.社會关系影响因素

工匠精神作为一种可传承与习得的精神态度,深受周围社会关系的影响。谭璐(2018)指出通讯信息技术高度发展,减少师生面对面的交谈,使得师生关系淡漠,不利于工匠精神的传承。[28]叶龙(2020)通过层次回归分析研究了14家企业共计584名员工,得出师徒关系能够影响徒弟工匠精神的形成。[29]邓志华(2020) 通过 326 套主管-员工匹配问卷数据的实证调研发现,自我牺牲型领导能够促进员工工匠精神的形成,并且通过员工心理所有权和工作使命感两类心理资源的中介影响员工工匠精神。[30]李群(2021)提出开放包容的领导风格能够提高员工作满意度,有助于在工作中养成工匠精神。[31]

5.教育与培训的影响因素

教育与培训是养成工匠精神的关键因素,然而当前职业院校在人才培养过程中普遍缺乏工匠精神的培育意识。闫广芬(2017)认为教育发展中的“重规模、轻质量”,教育投入中的“重硬件、轻内涵”,教育过程中的“重技能训练、轻职业态度”,教育体系设计与调整中的“重分类、轻融合”倾向导致了技能人才培养中“工匠”与“精神”的割裂。[32]谭璐(2018)指出,地方工科院校缺乏孕育工匠精神的办学理念,在教学实习过程中忽略了工匠精神的情境培育,从而影响学生工匠精神的养成。[33]蒋华林(2019)提出我国高等工程教育在人才培养的全过程中没有建立与工匠精神的双向互动与融入,缺乏工匠精神养成的土壤环境。[34]

我国进入社会主义现代化建设新时代,培养个体具备工匠精神并服务于经济高质量发展,需要激活个体主观能动性这一内生动力,增强劳动者的创造性,也需要为工匠精神的培育与发展营造宽松的制度环境和正确的文化导向,发挥职业教育的引导作用,充分释放社会各界的活力,在全社会形成弘扬工匠精神的良好氛围,助力中华民族的伟大复兴。

(三)工匠精神的多元功能

工匠精神之所以能在新时代焕发生机,因为其是促进中华民族伟大复兴的重要精神力量,能够影响国家对制造业的提质培优,对企业产品服务的提升,对职业院校人才培育的指导以及个人品质的塑造。

1.产业层面

弘扬工匠精神,能够造就规模宏大的技术技能型人才队伍,以满足我国产业变革和创新的需要,推动制造业领域的高质量发展。吕守军(2018)提出工匠精神的继承与发扬,能够推动供给侧结构性改革,推动中国制造业的 “智造”与“精造”。[35]严鹏(2020)提出工匠精神与生产制造密切联系的文化精神,具有促进制造业发展的实际功能,并且能够适应智能制造的新趋向,是新时代制造业发展不可忽视的竞争力。[36]李群(2020)对2011—2018年我国内地31个省级区域的工匠精神进行综合评价测度表明,工匠精神的渗入能够显著提高制造业领域的发展。[37]

2.企业层面

弘扬工匠精神,能够满足个性化、多样化的消费需求,以塑造专注生产、创新技术的企业文化品牌,增强抵御风险的能力。张培培(2017)提出工匠精神作为真实的企业文化与价值观念,能够提升企业生产的品质、满足消费社会对环保、个性与服务的需求。[38]后藤俊夫(2018)对日本31所长寿企业的生存之道进行探索后,总结出追求极致的工匠精神是其长久发展的不竭动力。[39]郑小碧(2019)通过理论机制分析和超边际模型构建,提出工匠精神能够促进社会的分工结构演进,能够提升商业化程度、扩大企业利润和激发经济发展内生优势,带来可持续性的经济福利效应。[40]段升森(2021)认为工匠精神是一种坚定的理想信念,能够增强企业的组织韧性。[41]

3.院校层面

弘扬工匠精神,将其价值取向融入人才培养全过程,符合职业院校的办学定位和类型特色,有利于职教学生综合素质的提升。王文涛(2017)提出工匠精神的崇尚技艺、执着创新是高职教育人才培养改革的方向与指引。[42]何仕(2018)认为工匠精神能够为应用型技能型院校的人才培养提供价值指引,培养具有创新创业精神的高素质人才。[43]蒋华林(2019)提出将工匠精神纳入人才培养规格要求,增设工匠精神课程教学,强化工匠精神的实践养成,创新学业评价体系,培育以精益求精、追求卓越为核心素质的卓越工程师。[44]

4.个人层面

弘扬工匠精神,能够促进个体专业技能的成长和思想道德素养的提升,从而提高个体的生活品质,获得社会的认可。张凯亮(2017)认为工匠精神作为一种职业态度,能够提高学生创业意识,并有利于获取社会尊重和支持。[45]林雯(2019)指出,工匠精神是一种优秀的职业道德文化,能够促进高校师德建设。[46]李群(2021)认为工匠精神的培育能够增加企业员工的幸福感。[47]

(四)工匠精神培育的路径探究

工匠精神的培育需要制度体系的激励,需要社会对工匠地位的认可,更需要企业、学校双主体的共同作用,为工匠精神化理论为实践提供具有可操作性的措施。

第一,政府从制度体制层面落实工匠精神的培育机制,为工匠精神的培育提供宽松的政策环境。丁彩霞(2017)提出重视产品质量法律制度,完善选人、用人、育人机制,是培育工匠精神的重要制度保障。[48]刘自团(2020)认为对职业标准、职业伦理、职业能力、职业规范以及职业培训等进行严格规约,是形成“工匠精神”传承的制度保障。[49]王岚(2021)指出,要完善社会分配和法律制度,完善人才激励机制、薪酬体系、人才评价模式,提高技术工人的职业地位,获得自我效能感,从而促进工匠精神的形成。[50]

第二,社会环境是孕育工匠精神生成与发展的土壤,提升匠人职业地位,使其建立自信。李宏伟(2015)认为工匠精神的培育需要社会对工匠权益的维护,对传统工艺的延续。[51]种青(2016)提出要传承严谨、专业的技艺态度,使得企业与个人因工匠精神创造更多的价值,从而使工匠精神得到社会大众的认可,为工匠精神的传承孕育土壤。[52]汤艳(2017)认为培育工匠精神需要打破传统观念,提高工匠的职业社会地位。[53]苏勇(2018)认为要营造崇尚工匠精神的浓厚文化氛围,引导公众转变择业观念,克服社会偏见,提高工匠的职业地位·。[54]

第三,将工匠精神的培育与企业的品牌塑造、质量提升有机结合,打造企业层面培育工匠精神的平台。吕守军(2018)提出企业要注重对员工的精细化管理,推动工匠精神在企业内部的回复与新的生成。[55]张莉(2019)提出现代学徒制的师徒制度是工匠精神形成的保障,政、校、企、行的共同关注是工匠精神延续的动力。[56]任秋君(2019)认为企业是大国工匠成长的高级平台,工匠精神需要在工作岗位上传承与创新。[57]杨俊青(2021)认为在智能制造的背景下,企业要为员工创造新知识,转化新技术提供创新平台支持,培育员工的新时代工匠精神。[58]

第四,学校要将工匠精神融入教育育人体系中,真正落实在课程与教学实践全过程之中。叶美兰(2016)认为应用型本科要将工匠精神贯穿于人才培养目标、培养体系、培养战略以及人才考核方式之中。[59]许俊生(2017)提出职业院校要为工匠精神的培育创建和谐的教学氛围,组建优秀的教师团队。[60]王世海(2019)指出高职院校要将工匠精神的培育贯穿校企合作过程,提高人才培养的规格和质量。[61]董雅华(2020)提出推行知行合一的培育模式,为工匠精神的培育提供理论与实践基础。[62]

综上所述,工匠精神的培育路径呈现多元化,需要多方力量协同互助,共同营造工匠精神培育的健康空间。就国家层面而言,应加强对工匠精神的宣传,才能不断与时俱进,开拓创新,助力中华民族的伟大复兴;就企业层面而言,需高度重视工匠精神的培育,企业才能生产高质量产品与服务,推动产业分工走向中高端;就个人层面而言,有意识地支持工匠精神发挥作用,才能支持学业与工作的顺利完成,实现人生理想,在职业生涯发展中发挥自我价值。

三、研究述评

综合学界对于工匠精神的研究发现,学者们虽没有给出普适性的工匠精神内涵解读,但从丰富的视角探析了工匠精神,并在理论与实践层面总结了影响工匠精神形成的因素,肯定了工匠精神对产业、企业、院校和个人层面带来的功能与价值,在此基础上提出了相应的举措。但是,对于工匠精神的相关研究仍有不足之处。

(一)已有研究存在的主要问题

第一,内涵界定不清晰,功能作用泛化。工匠精神的内涵研究贯穿古今,涉猎各行各业,但缺乏对工匠精神内涵边界的限定,工匠精神与工作认真、工作投入和工作创新等概念区分度低,其独有的概念边界尚不清晰,外延延伸至很多不相干的领域,造成工匠精神的功能机制存在严重泛化的倾向。

第二,工匠精神培育路径中缺乏对主观能动意识的研究。已有研究提出个体需求和成就需要是工匠精神形成的决定性因素,但是在工匠精神的培育路径分析中,学者大多从社会、企业、政府、学校等外部角度提出解决措施,忽视了个人的主观能动性对于工匠精神培育的重要作用,导致工匠精神的培育缺失最根本、最基础的主体要素。

第三,对于国外工匠精神的研究较少。已有研究多从国内溯源的角度探索工匠精神的内涵与影响因素,少数学者对日本、德国等先进制造业的国家进行了分析,与我国的工匠精神发展脉络进行对比分析,进而给予新时期发展我国工匠精神的指导建议。但是总体上缺乏对国外优秀的工匠精神品质进行系统、深入的探究,工匠精神的国外研究范围小,样本参考数量小。

(二)未来展望

在新的历史时期,工匠精神仍发挥着举足轻重的作用,基于分析已有研究存在的问题,笔者提出以下四点展望,以期对未来的工匠精神研究提供一定的思考。

1.界定工匠精神内涵边界,理清工匠精神作用范围

工匠精神是对时代经济、政治、文化、社会发展的一種现实反映,其内涵和外延都会随着时代的变化而变化。在未来的研究中,首先应对工匠精神的内涵进行更透彻的解析,与其他优秀品质进行细致的比较研究,并从中总结出更精准的、具有代表性的对于工匠精神的描述。其次,应在不同经济社会背景下,细致考察工匠精神的特有涵义及其发挥的作用和价值,更加清晰地描绘工匠精神的发展脉络,为工匠精神的弘扬奠定历史性基础。最后,在工匠精内涵界定清晰的前提下,探究工匠精神与各行各业的内在联系与相互作用,使工匠精神发挥应有的能动作用,从微观到宏观,从经济社会到制度文化,激活不同领域的活力与创造力,实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,助力中华民族伟大复兴的实现。

2.探索内生主体意识对工匠精神培育的影响机制

工匠精神归根结底是表现在个体身上的传统美德和优秀品质,正是因为每个个体在工作岗位中的尽职尽责、精益求精,才能成就一个优秀的行业,各行各业的高质量发展才能成就一个高品质的产业。因此,在未来研究中,首先应探索个人主观意识和需求对工匠精神培育的重要意义和实践价值,增强个体培育工匠精神的自觉性;其次,进一步提取评选“大国工匠”等荣誉称号的考核要素,提炼优秀工匠的职业品质,为个体的工匠精神的培育提供榜样参考;最后,应着力研究个体在工匠精神认知与行为层面上的粘合与分离,探究工匠精神外化的表现与行动,为社会培养更多具有工匠精神的技术技能型人才,服务于国家富强与民族振兴事业的发展。

3.加强对国外工匠精神的比较研究

工匠精神深受不同国家的经济社会发展水平和政治制度环境等因素影响,表现出不同的文化地位与发展状况,学者应该扩大研究的范围,从更多国际视角切入对于不同国家的工匠精神进行比较研究。首先,加强对发展中国家工匠精神的研究。例如,重点对“一带一路”沿线国家开展工匠精神的比较研究。“一带一路”不仅是经济贸易之路,也是文化交流之路,因而应注重挖掘“一带一路”沿线国家对工匠精神内涵的理解,对比分析不同工匠精神内涵解读下,各国经济社会和人才培养的发展状况,研究各国合作培育工匠精神的可能性和实现方式。研究工匠精神在服务“一带一路”的发展建设中的经济价值与文化价值。其次,加强对欧美、日韩等制造业领先国家的工匠精神的研究,探究工匠精神起源和发展的历史脉络,分析不同社会制度、文化背景和教育理念下对工匠精神生成和传承的影响,选取代表性的企业为典型案例,分析工匠精神在企业成功发展过程中所处地位与发挥的作用,从中汲取经验,为我国经济社会的高质量发展和技术技能人才的高质量培养提供借鉴。

参考文献:

[1]李宏伟,别应龙.工匠精神的历史传承与当代培育[J].自然辩证法研究,2015,(8):54-59.

[2]潘建红,杨利利.德国工匠精神的历史形成与传承[J].自然辩证法通讯,2018,(12):101-107.

[3]朱琴,刘培峰.日本工匠精神的产生及其历史演变[J].云南社会科学,2018(3):90-96.

[4]张迪.中国的工匠精神及其历史演变[J].思想教育研究,2016(10):45-48.

[5]潘天波.《考工记》与中华工匠精神的核心基因[J].民族艺术,2018(4):47-53.

[6]李紅贞,潘鲁生.墨子造物思想对培育工匠精神的启示[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2020(6):186-189.

[7]祁占勇,任雪园.扎根理论视域下工匠核心素养的理论模型与实践逻辑[J].教育研究,2018(3):70-76.

[8]李淑玲.智能化背景下工匠精神的新结构体系构建——基于杰出技工的质性研究[J].中国人力资源开发,2019(8):114-127.

[9]李群,蔡芙蓉,栗宪,张宏如.工匠精神与制造业经济增长的实证研究[J].统计与决策,2020,(22):104-108.

[10]张璟.论工匠精神对异化劳动的克服[J].吉首大学学报(社会科学版),2017,(4):95-100.

[11]李皓,向玉乔.工匠精神:劳动实践的内在逻辑和价值引领[J].思想政治教育研究,2018,(5):129-132.

[12]马永伟.工匠精神与中国制造业高质量发展[J].东南学术,2019(6):147-154.

[13]栗洪武,赵艳.论大国工匠精神[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2017,(1):158-162.

[14]王越芬,张世昌.工匠精神:思政课教师教育话语认同的能量支点[J].现代教育管理,2018(1):98-102.

[15]夏燕靖.斧工蕴道:“工匠精神”的历史根源与文化基因[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2020,(5):16-27.

[16]肖群忠,刘永春.工匠精神及其当代价值[J].湖南社会科学,2015(6):6-10.

[17]陈浩.工匠精神:学习型员工进阶手册[M].北京:中华工商联合出版社,2016.

[18]熊峰,周琳.“工匠精神”的内涵和实践意义[J].中国高等教育,2019(10):61-62.

[19]贺正楚,彭花.新生代技术工人工匠精神现状及影响因素[J].湖南社会科学,2018(2):85-92.

[20]葛宣冲,邸敏学.论主体意识对工匠精神的作用机理[J].江西社会科学,2019,(2):217-223、256.

[21]刘霞,邓宏宝.工匠精神的时代内涵、形成机理及培育方略[J].南通大学学报(社会科学版),2021,(4):126-132.

[22]闵继胜.中国为什么缺失“工匠精神”:一个分析框架及检验[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2017,(5):616-622.

[23]王景会,潘天波.工匠精神的人文本质及其价值——时空社会学的视角[J].新疆社会科学,2020(1):100-107、152.

[24]王星.精神气质与行为习惯:工匠精神研究的理论进路[J].学术研究,2021(10):60-66、177.

[25]贺正楚,彭花.新生代技术工人工匠精神现状及影响因素[J].湖南社会科学,2018(2):85-92.

[26]潘天波.工匠精神与优才制度的悖论——兼及经济转型中现代职业教育的技术适应[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,(4):220-226.

[27]王岚.自我效能视阈下职业教育中工匠精神培育的探讨[J].江苏高教,2021(7):107-111.

[28]谭璐.面向“中国制造2025”的地方工科院校工匠精神培育研究[J].黑龙江高教研究,2018,(5):146-151.

[29]叶龙,刘园园,郭名.传承的意义:企业师徒关系对徒弟工匠精神的影响研究[J].外国经济与管理,2020,(7):95-107.

[30]邓志华,肖小虹.自我牺牲型领导对员工工匠精神的影响研究[J].经济管理,2020,(11):109-124.

[31]李群,闫梦含,唐文静,张宏如.包容型领导对制造业员工工匠精神践行的跨层次影响研究[J].软科学,2021,(7):98-103.

[32]闫广芬,张磊.工匠精神的教育向度及其培育路径[J].高校教育管理,2017,(6):67-73.

[33]谭璐.面向“中国制造2025”的地方工科院校工匠精神培育研究[J].黑龙江高教研究,2018,(5):146-151.

[34]蒋华林,邓绪琳.工匠精神:高等工程教育面向先进制造培养人才的关键[J].重庆大学学报(社会科学版),2019,(4):189-198.

[35]吕守军,代政,徐海霞.论新时代大力弘扬劳模精神和工匠精神[J].中州学刊,2018(5):104-107.

[36]严鹏.工业革命:制造业的精神与文化变迁[M].北京:电子工业出版社.2020.

[37]李群,蔡芙蓉,栗宪,张宏如.工匠精神与制造业经济增长的实证研究[J].统计与决策,2020,(22):104-108.

[38]张培培.互联网时代工匠精神回归的内在逻辑[J].浙江社会科学,2017(1):75-81、113、157.

[39][日本]后藤俊夫.工匠精神:日本家族企业的长寿基因[M].王保林,周晓娜译.北京.中国人民大学出版社,2018.

[40]郑小碧.“工匠精神”如何促进社会福利提升?[J].经济与管理研究,2019,(6):3-15.

[41]段升森,迟冬梅,张玉明.信念的力量:工匠精神对组织韧性的影响研究[J].外国经济与管理,2021,(3):57-71.

[42]王文涛.刍议“工匠精神”培育与高职教育改革[J].高等工程教育研究,2017(1):188-192.

[43]何仕.应用型大学工匠精神培育简论[J].学校党建与思想教育,2018(4):86-88.

[44]蒋华林,邓绪琳.工匠精神:高等工程教育面向先进制造培养人才的关键[J].重庆大学学报(社会科学版),2019,(4):189-198.

[45]張凯亮.基于工匠精神培育的大学生创新创业能力提升研究[J].教育理论与实践,2017,(12):21-23.

[46]林雯.工匠精神融入新时代高校师德建设的实践探索[J].学校党建与思想教育,2019(14):20-21、30.

[47]李群,蔡芙蓉,张宏如.制造业员工工匠精神对工作幸福感的作用及其影响因素研究[J].管理学报,2021,(6):864-872.

[48]丁彩霞.建立健全锻造工匠精神的制度体系[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2017,(1):115-120.

[49]刘自团,李齐,尤伟.“工匠精神”的要素谱系、生成逻辑与培育路径[J].东南学术,2020(4):80-87.

[50]王岚.自我效能视阈下职业教育中工匠精神培育的探讨[J].江苏高教,2021(7):107-111.

[51]李宏伟,别应龙.工匠精神的历史传承与当代培育[J].自然辩证法研究,2015,(8):54-59.

[52]种青.工匠精神是怎样练成的[M].北京:人民邮电出版社.2016,

[53]汤艳,季爱琴.高等职业教育中工匠精神的培育[J].南通大学学报(社会科学版),2017,(1):142-148.

[54]苏勇,王茂祥.工匠精神的培育模型及创新驱动路径分析[J].当代经济管理,2018,(11):65-69.

[55]吕守军,代政,徐海霞.论新时代大力弘扬劳模精神和工匠精神[J].中州学刊,2018(5):104-107.

[56]张莉.“现代学徒制”人才培养模式与“工匠精神”培育的耦合性研究[J].江苏高教,2019(2):102-105.

[57]任秋君.大国工匠研究[M].上海:上海交通大学出版社.2019:6-7.

[58]杨俊青,李欣悦,边洁.企业工匠精神、知识共享对企业创新绩效的影响[J].经济问题,2021(3):69-77.

[59]叶美兰,陈桂香.工匠精神的当代价值意蕴及其实现路径的选择[J].高教探索,2016(10):27-31.

[60]许俊生.简论高职学生工匠精神的培育[J].学校党建与思想教育,2017(12):59-60.

[61]王世海,赵爱琴.高职院校工匠精神培育探究[J].学校党建与思想教育,2019(16):13-14.

[62]董雅华,蒋楚楚,刘铁英,周源源.工匠精神的当代价值及其实现路径[J].现代教育管理,2020(3):85-90.

(责任编辑 吴建荣)

收稿日期:2023-01-15

基金项目:2020年度教育部人文社会科学青年基金项目“职业教育工匠精神培育机制与路径的质性研究”(20YJC880020);2018年度重庆市教育科学“十三五”规划重点课题“精准扶贫背景下重庆市职业教育推动地方特色产业发展策略研究”(2018-GX-015)成果。

作者简介:邢少乐(1998-),女,山东烟台人,硕士研究生,研究方向为职业技术教育基本理论。