“岗课赛证”融通综合育人实践研究

——以北京财贸职业学院人物形象设计专业为例

2023-11-10白地动王莉娜李安迪

白地动 王莉娜 李安迪

(北京财贸职业学院,北京 101101)

2021年4月,时任中共中央政治局委员、国务院副总理的孙春兰在全国职业教育大会上指出:要深入贯彻习近平总书记关于职业教育的重要指示,落实李克强总理批示要求,坚持立德树人,优化类型定位,加快构建职业教育体系,要深化“三教”改革,“岗课赛证”综合育人,实现高职教育高质量发展。[1]

高等职业教育对标2035年实现建成技能型社会远景目标,“岗课赛证”综合育人模式实践探索是提供复合型高素质技术技能人才支撑的有效抓手,是提升高等职业教育人才供给侧社会适应性的指标体现,是推动职业教育高质量发展与现代化职业教育体系构建的有效路径,是推动职业教育优化类型定位的模式创新,是实现提质培优行动计划绩效目标的举措,是产业链专业链对接、课程链技术链对接、技术链人才链对接的有效衔接促进。[2]

一、“岗课赛证”综合育人内涵探析

(一)“岗课赛证”内涵

“岗”,就是岗位,即学生应具备的胜任岗位所需的知识、能力、素养的综合职业能力。职业教育作为类型教育,区别于普通教育的特点是产教融合、工学结合。从职业教育“产教融合、工学结合”本质出发,职业教育为提升教育质量与社会适应性,实现教育链与产业链的有效衔接,校企合作协同“双主体”育人机制应运而生,而产业升级变化体现在岗位群设置变化与岗位职责的变化以及工作过程变化,所以“岗位”是“岗课赛证”融通综合育人实践的逻辑起点,“岗位能力培育”是“岗课赛证”融通综合育人实践的主线。

“课”,就是课程,即本专业的特色课程体系。“岗课赛证”综合育人的课程体系是实现产业链、教育链、人才链、创新链融通的转换器与核心要素。课程是教育教学的基本单元。课程体系是指在一定的教育价值理念指导下,课程要素静态与动态实施运行实现教育教学目标的结构体系。“岗课赛证”融通综合育人的课程目标需明确立德树人的政治站位,课程体系定位以“课程的实用性”“技能的应用型”为原则,课程体系结构设计应呈现工作进程系统化、理实一体化、开放性、动态性等特征。“岗课赛证”融通综合育人课程体系内容的选择由课程目标决定,具体各级指标体现在与“标准”对接。其课程体系实施以现代学徒制、1+X证书制度为制度实施路径。

“赛”,就是职业技能大赛活动,即校级、省(市)级、国家级、世界级四级职业技术技能大赛,包括行指委举办的职业技术技能大赛。其竞赛标准以国家职业技能标准为依据,其竞赛内容是以考核操作技能为主。职业技能竞赛活动,是产业行业技能水平的标杆和示范,其职业性与竞技性是其典型特征,所以“赛”是职业教育人才培养的标杆与示范,是职业教育核心技能方向的风向标与引导指向标。[3]

“证”,就是证书,即职业资格证书、职业技能等级证书。2019年,1+X证书制度操作实施指南的政策发布,标志着国家职业资格框架建立起步。“1”即学历证书;“X”即若干职业资格、职业技能等级证书。1+X证书制度的内涵是学历证书与职业资格、职业技能等级证书精准对接,学历水平与职业技能等级水平衔接,职业技能等级证书考核内容与学历教育专业核心课程内容对接,国家职业资格与技能等级标准与学历教育教学标准、课程标准对接。职业技能等级考核站点建在学校,与学历教育相关专业课程考试同步、评价同步。职业技能等级证书培训与学历教育核心专业课程的学习结果进行相互认定、积累与相互转换。以证验课,从业准入,促进学生终身学习成长,实现首岗适应、多岗迁移、可持续发展的高质量就业,为产业需求与市场需求提供高质量技术技能人才支撑。

(二)“岗课赛证”融通综合育人内涵探析

即遵循“以岗定课、以课育人、以赛促课、以证验课”的结构与程序。其内涵是就业为导向,以岗位为逻辑起点,以课程体系为核心与转换器,以职业技能大赛为助推器、加速器,以职业资格认证与技能等级证书为从业准入的四要素,实现专业特色鲜明,实施知识、能力、素养三要素教学内容与岗位知识点与职业能力、职业素养的有效融合,实施职业标准、岗位标准、教学标准、课程标准的对接融合与融通,实施工学结合、理实一体化,双主体育人、“学生、学徒”双身份、教学过程与生产过程对接的工作过程系统化,实施课程体系与职业资格认证、考核与技能证书的融通,提升职业教育社会适应力,推动职业教育高质量发展,以满足产业升级需求侧与教育人才供给侧的平衡,服务区域经济转型升级与发展。

二、“岗课赛证”综合育人教改实施探索与创新

(一)岗课融通:以岗定课,岗位成才

高等职业教育以提升社会适应性的目标为导向、教育链与产业链相对接;以产教融合、校企合作协同机制为保障;以现代学徒制为制度实施路径,校企育人双主体、双场所,学生、学徒“双身份”;同时,基于工作过程、工学结合、专业设置与动态修订人才培养方案适应产业升级,满足专业设置与区域、产业契合度、专业与产业升级契合度、校企融合度、校企协同度,最终以岗位工作任务与教学内容、课程标准对接的形式体现。岗位是“岗课融通”的逻辑起点,教学改革、课程改革、人才培养方案修订皆是以“岗位变化”为核心。应根据需求侧职业面向、岗位标准,分解出典型工作任务,对照典型工作任务解析出对应的知识、能力、素养指标点,依据知识、能力、素养指标点,制订人才培养规格与目标。根据人才培养规格与目标,以现代学徒制的“五对接”实现岗位职业能力融入教学内容。以提质培优行动计划绩效目标为指导,实现典型岗位与课程对接。以北京财贸职业学院(以下简称“我校”)人物形象设计专业为例:

1.岗位群与课程开发设计

根据美业行业最新的调研状况,以美发美容行业为例,人物形象设计专业的专业技能可分为美发设计和化妆造型两个方向。美发设计方向的主要岗位包含门店管理、美发技术总监、发型师、美发技师、烫染技师、美发助理师、产品销售员等7个核心工作岗位;化妆造型设计方向的主要岗位包含门店管理、形象设计顾问、影视化妆师、化妆造型师、化妆助理师、产品销售员等6个核心工作岗位。

基于典型岗位,设计开发课程有:形象设计概论、化妆品的鉴别与选择、形象设计表现技法、皮肤管理方案设计与实践、时尚品牌鉴赏、色彩诊断与搭配、基础化妆造型设计、梳妆造型与美发造型设计、服装服饰设计与制作、舞台影视化妆造型设计、时尚艺术英语、中国传统服饰赏析、商务形象设计、Photoshop图形图像处理、数码摄影、人物整体造型设计、顶岗实习(含毕业设计)、形象设计技能综合实践、职场社交礼仪、新媒体营销、消费心理学等课程。

2.职业岗位、工作职责、典型工作任务、岗位(群)核心能力分析

2019年,我校人物形象设计专业教学管理团队通过对北京美业行业七家高端企业实地调研和问卷调查进行数据采集,对美业企业核心岗位群进行梳理与分析,明确了职业岗位群、工作职责;梳理典型工作任务、提炼岗位(群)核心能力。

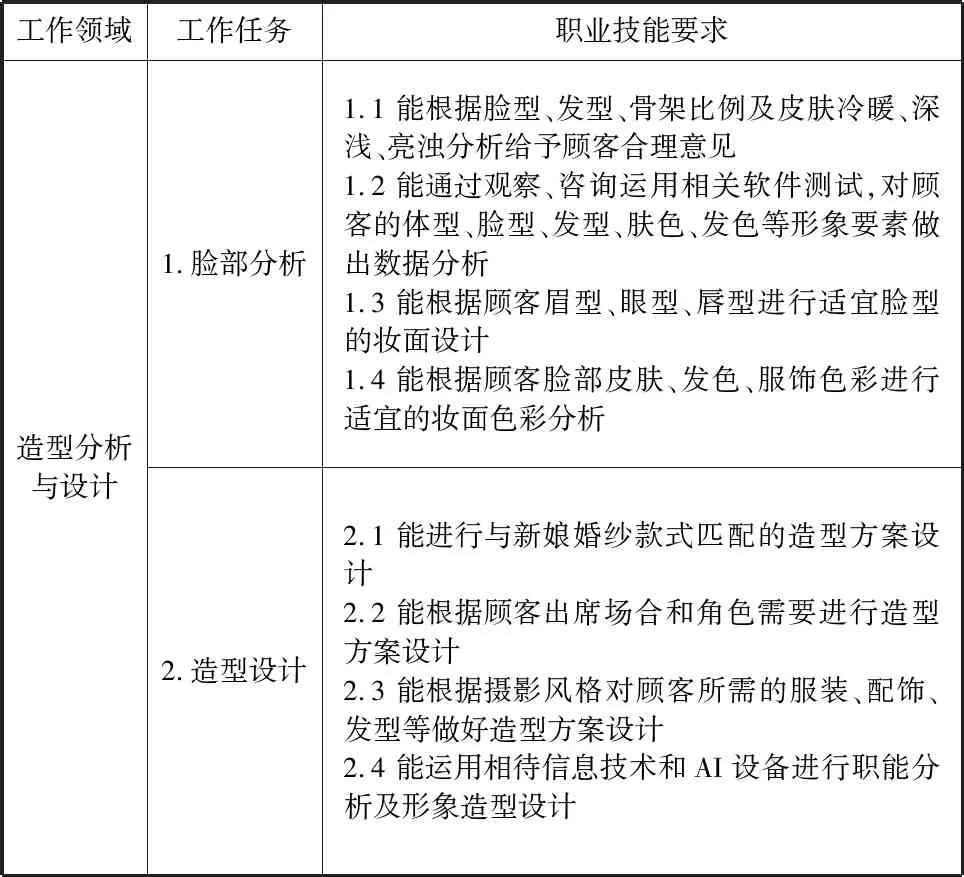

3.工作领域、工作任务、职业技能分析

根据人物形象设计企业单位对毕业生胜任岗位以及岗位专业知识和能力需要,经过调研归纳,形成工作任务与职业技能分析表,以造型分析设计为例,详见表1:

表1 造型分析与设计工作任务与职业技能分析表

4.理实一体化,“教、学、做”一体

工作进程系统化结构作为一种课程范式,其核心是知识与能力的运用。“岗课融通”课程结构体现工作过程系统化,课程知识与岗位职业能力、技能要求的标准化对接,实现课程理实一体化的“教、学、做”一体。[3]

(二)课证融通:以证验课

1.“课证融通”的内涵

课程体系是实现教育教学目标与行业、企业岗位需求融合的载体,同时课程体系中课程标准与职业资格证书、职业技能等级证书职业标准对接,职业资格证书和职业技能等级证书考核内容与课程内容对接,实现了课程与职业资格认证对接,进而实现了内容层面的“课证融通”。基于工作过程与教学过程对接的“过程导向”特点,职业技能等级证书分为初级、中级、高级,课程体系实施与运行设计体现“能力递进”,即实现了“能力导向”主线的“课证融通”。基于“过程导向”特点,“课程融通”还包括教材、课程资源开发、实训硬件建设、师资培训等软硬件建设融通。“课证融通”具体实施以产教融合平台为依托,以校企合作机制为保障,着力做好校企共同开发1+X证书考核站点建设与学分银行建设,对照标准,以证书检验课程与课程体系。

2.我校人物形象设计专业“课程融通”实践创新

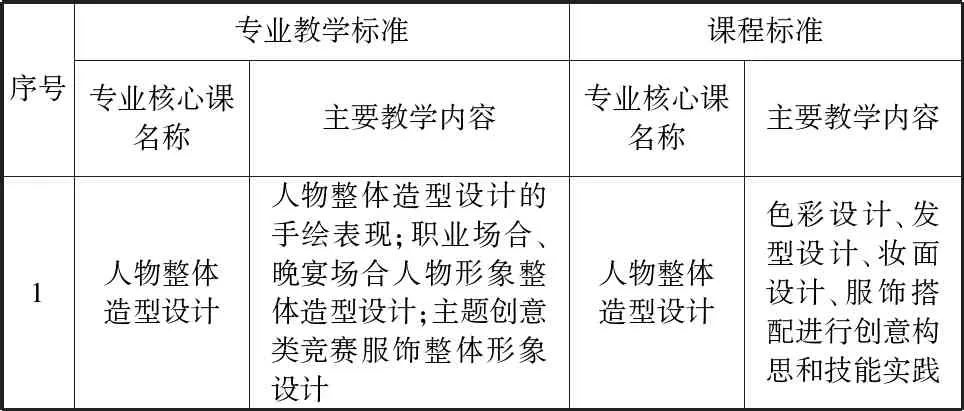

我校与哈尔滨华辰生物科技有限公司、北京色彩时代商贸有限公司以探索实施1+X证书制度为抓手,深度开展校企合作与产教融合,修订人才培养方案,重构人物形象设计专业课程体系。教育部公布的第四批职业技能等级证书中有哈尔滨华辰生物科技有限公司的“皮肤护理”职业技能等级证书与北京色彩时代商贸有限公司的“人物化妆造型”职业技能等级证书。现我校正处于本课题组将“皮肤护理+人物化妆造型”双证书职业技能证书等级标准对照阶段。以《人物整体造型设计》核心专业课为例,对照“人物化妆造型”职业技能等级证书标准,制订了专业教学标准与课程标准,详见表2。

表2 专业教学标准与课程标准

(三)赛课融通:以赛促课,增值赋能

职业教育历经了“以赛促教、以赛促学、以赛促改、赛教融合、赛训融合”的教育教学模式实践探索,充分发挥职业技术技能大赛推动行业发展的作用。在职业教育步入高质量发展的快车道,“赛课融通”实践探索逐步进入内涵发展阶段,“三教”改革、课程改革的核心靶向指向了技术技能大赛赛项标准向课程标准的转化,“赛课融通”的课程体系呈现了人才培养方案设置的“技能大赛课程模块”。

我校人物形象设计专业自1999年设置专业以来,历时20余年的积累与创新实践,“财贸杯”院校化妆发型大赛比赛内容对标北京市级美业行业协会比赛内容与全国美协组织的行业比赛标准。我校人物化妆造型方向对应核心技能课程:《基础化妆造型》(80课时、5学分)、《梳妆造型与美发造型设计》(80课时、5学分)开设在第三学期。《舞台影视化妆》(80课时、5学分)、《1+X人物化妆造型》(48课时、3学分)开设在第四学期。我校“财贸杯”院级化妆发型比赛成绩占比《基础化妆造型》《梳妆造型与美发造型设计》核心技能必修课成绩30%。

我校技能竞赛机制保障逐渐完善,竞赛课程学分已实现认定转化,于2019年全国美业技能大赛荣获手绘面具项目铜奖。在2020年人才培养方案修订中,动态调整,及时对接行业发展趋势,依据2019年全国美业技能大赛项目设置,在职业技能拓展模块开设美甲、美瞳、手绘面具等技能大赛选修课程。职业教育1+X证书制度实施阶段,我校人物形象设计专业在“赛课融通”的基础上,逐步探索“赛、证”融合的机制保障创新路径,以期实现增值赋能扩展。

(四)书证融通:实践创新,持续发展

我校人物形象设计专业以就业为导向,以能力本位开展“书证融通”探索实践,遵循着“四对接”原则:人物形象设计专业定位与国家“技能型社会”宏观目标及美业行业、文化创意产业、北京现代服务业对接;专业目标与我校“新商科”使命愿景目标对接;人才培养目标与企业招工需求对接;学生可持续发展与美业行业发展趋势对接。

1.“以成果为导向,以学生为中心”创新实践“书证融通”教学模式

我校针对艺术设计类人物形象设计专业学生发散思维活跃、动手能力强、重感性轻理性、重自我轻合作、重表达轻思考的典型特征,坚持以立德树人为根本任务,系统梳理人物形象设计专业课程思政元素,将课程思政教育内容与专业课程有机融合,开展“建党百年、人物形象造型设计展”,将中华优秀传统文化融入艺术创意设计,以成果为导向以学生为中心,指导学生开展以“中华优秀传统文化”为创意主题的毕业设计展。

在职业平台课、扬长进阶课、选修课中以学生为中心,学生根据人物化妆造型、皮肤护理两个职业技能等级证书及两个专业方向自主选课。特别是针对人物形象设计专业学生艺术人才特质,开设音乐、舞蹈、芭蕾塑形、美术鉴赏、中国古典美育、现代美育等扬长进阶、选修课程,扩展学生的艺术视野,着力在不同艺术专业知识相互渗透的情境下,培养学生进行艺术创造与创新的综合能力,同时为学生踏上工作岗位,迅速适应美业工作积蓄核心竞争力。艺术教育的基本功能是美育,就是通过艺术美陶冶学生情操,提高学生的审美能力与辨别美丑的能力,以培养人物形象设计专业学生艺术通识能力和可持续发展力。[4]

针对艺术设计类学生文化基础课薄弱、不喜欢受约束等特点,在教材选取与开发上,注重学生可接受、易接受的原则,符合艺术设计类大学生认知规律与职业能力成长规律。在教学设计中,采取个性化课堂教学设计,提升课堂艺术吸引力。新冠疫情背景下,我校人物形象设计专业教学团队在“混合式”教改实践中,针对学生在新时代新媒体下“碎片化”学习特点,开展以学生发展为中心的课前准备、课堂训练展示、课后拓展能力提升的课堂设计。在一年级专业基础课模块开展企业真实情景化教学,二年级职业平台课(核心技能课)开展以学生为中心的六步行动导向法教学,学生组队任务驱动在教师指导下独立完成项目任务,以培养学生团队合作解决问题的能力,三年级在实习、实训模块,学生在企业真实岗位实践学习,训练技能,逐步构建开展基于工作过程的“能力递进、分层、分级、分类”的“岗课赛证”融通教学模式。

2.专业特色创新实践

(1)文化赋能改革。人物形象设计业作为从属于现代服务业的朝阳产业,关乎广大人民群众对美丽、健康、时尚生活的日常需求,又与影视舞台表演创作和文化创意产业密切相关,具有广泛的民生基础、强大的生命力与广阔的前景。本专业注重中国传统文化的传播与渗透,开设《中国传统服饰赏析》,培养学生具有弘扬中华民族文化,推动文创传承的职业素养,学生形成自觉传承传统文化,学习中国传统服饰文化职业习惯。立足中国服务文化,匠艺相生、艺工结合,促使形象设计专业文化、企业品牌文化、国际时尚文化、经典艺术和大学校园文化交相融,培养学生技术与艺术相融合,具有国际时尚视野、“艺技”并重、跨界复合型有创新能力的形象设计高素质人才。

(2)技术服务赋能改革。人物形象设计核心课程教学内容注重文化创意元素、艺术元素在形象设计中的应用,强调对审美和时尚的敏锐,对行业服务新项目、新要求、新材料、新技术和网络信息传媒的掌握和运用。接轨国内国际行业标准,如《美容美发行业经营管理技术规范》《美容服务面部护理操作技术要求》《美容院SPA磨砂护肤技术要求》等行业标准,接轨行业规范。专业建设参照和融合了国际标榜、维达沙宣、英国 TONY&GUY、瑞士 CIDESCO美容师资格认证等国际行业尖端实践教学项目和考证标准。了解和参考本行业 OMC世界杯美发技能大赛、WORLD SKILLS世界技能大赛美容、美发项目技术, 引导人才培养国际化方向,提升人才培养的国际化水平。

(3)数字技术赋能专业和专业岗位。现代学徒制从制度层面要求职业学校学生多场所、多设备学习实践,以期实现职业教育适应性逐步提升。人工智能技术赋能专业和专业岗位,赋予职业学校学生多场所、多设备和自由学习的能力。数字经济背景下,VR虚拟现实购物项目既减少了人力劳动, 同时又赋予消费者全新的消费体验。数字赋能使消费者拥有参与生产、改变消费环境和提高消费认知的能力。数字经济转型升级,必然给予美业行业专业岗位的改变与专业核心技能的改变。万物互联,物联网环境催生课堂教学发生本质变化, 职业院校的学生通过物联网终端可以体验与学习内容实时相关的生活场景, 同时可以根据需要对这些场景进行干预。[5]我校人物形象设计专业在混合式教学改革实践中,通过数字技术赋能专业教学,实现教学质量提升;[6]通过数字技术赋能现代学徒制专业全过程,实现教与学对接,理实一体化;通过数字技术赋能专业实习、实训岗位,实现校内外多场所、多设备实习、实训网上教学与教学质量评价、反馈的闭环管理;通过数字技术赋能“岗课赛证”融通,实现实践创新。

三、结语

“岗课赛证”融通综合育人标准推广路径创新是产教融合、校企合作深度融通的着力点。职业教育服务区域发展特征决定了其“课证融通”“书证融通”的标准对照亦具有区域性特征,职业标准与专业教学标准、课程标准融通推广力度决定了社会、行业认可度。“岗课赛证”融通综合育人实践创新需依托产教融合平台,校企合作机制为保障,以“岗位”为逻辑起点,以能力培养为主线,以“工学结合、能力递进”分层、分类、分级进行课程体系构建。对接1+X初级、中级、高级证书职业标准,制订专业教学标准、课程标准、大赛标准。标准对照,以证验课。