耐碳青霉烯鲍氏不动杆菌耐药性及耐药基因研究

2023-11-10曾桂芬谢思燕徐宝灵

曾桂芬 莫 姗 谢思燕 彭 渊 徐宝灵

1 桂林医学院第二附属医院 广西桂林 541100;2 桂林医学院第二附属医院//广西医疗卫生重点培育学科 广西桂林 541100

鲍氏不动杆菌(acinetobacter baumannii,AB)是医院感染的重要病原菌之一。中国细菌耐药监测网(CARSS)数据显示,近几年其临床分离率均排名第五[1-3]。由于近年来AB的多药耐药性日趋严重,使临床普遍对常用的多种抗菌药物抗感染疗效不佳,因此,AB所引起的医院感染具有典型的难治性和明显的迁延性。碳青霉烯类(carbapenems,CPMS)抗菌药物主要通过抑制胞壁粘肽合成酶,发挥抗菌作用,是临床抗感染治疗的第三线用药,对于鲍氏不动杆菌感染具有良好的抗菌效果,CPMS抗菌药物的广泛应用是造成耐药株逐步形成的主要原因[4]。 由于鲍氏不动杆菌具有强大的耐药获得性及克隆传播能力[5],对抗菌药物耐药现象日趋严重,所以治疗难度大,一旦出现鲍氏不动杆菌感染将会给社会、患者造成严重的经济负担。为了解本地区AB感染及其耐药状况,本研究通过回顾性分析2020—2022年我院鲍氏不动杆菌耐药性和耐药机制,为加强医院感染控制工作及CRAB感染的临床治疗提供一定参考依据。

1 资料与方法

1.1 标本来源

本研究回顾性分析2020年1月—2022年12月近三年我院各临床科室分离的菌株,标本来源包括痰液、伤口分泌物、血液、尿液、肺泡灌洗液等,剔除同一患者同一部位检出的相同菌株。

1.2 研究方法

1.2.1 菌株的分离与鉴定 标本采集和检验方法均严格按照《全国临床检验操作规程》执行﹐分离的病原菌采用美国BD phoenix M50全自动微生物鉴定系统对病原菌种类作出鉴定。

1.2.2 药敏试验 使用Phoenix M50的配套试剂采用浓度稀释法(MIC法)进行体外药敏试验,结果判定参照美国临床实验室标准委员会(CLSI)标准进行。质控菌株为铜绿假单胞菌(ATCC27853)和大肠埃希菌(ATCC25922)(国家卫生健康委临床检验中心)。

1.2.3 CRAB菌株的碳青霉烯酶耐药基因检测 随机选取送检标本中分离的110株CRAB菌株,采用北京金山川科技发展有限公司检测试剂盒检测耐药基因OXA-23、 OXA-48、IMP、VIM、NDM和KPC。

1.3 统计分析

采用SPSS 22.0分析数据,计数资料采用[例(率)]表示,采用2检验分析比较,以P<0.01表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 鲍氏不动杆菌的临床检出率

2020年1月—2022年12月共分离出病原菌13 671株,以革兰阴性菌株为主,主要包括大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍氏不动杆菌等。其中鲍氏不动杆菌879株,占医院细菌检出数的第五位。2020—2022年三年间鲍氏不动杆菌的检出构成比有显著差异(2=98.006,P<0.01),感染病原菌的临床分布见表1。

表1 2020—2022年感染病原菌的临床分布 n(%)

2.2 鲍氏不动杆菌的标本来源分布

879株鲍氏不动杆菌主要来源于痰液(513株),肺泡灌洗液(86株),伤口分泌物(83株),引流液(55株),尿液(42株)和血液(36株)等,见表2。

表2 2020—2022年鲍氏不动杆菌标本来源分布 n(%)

2.3 耐碳青霉烯鲍氏不动杆菌(CRAB)感染菌株检出情况

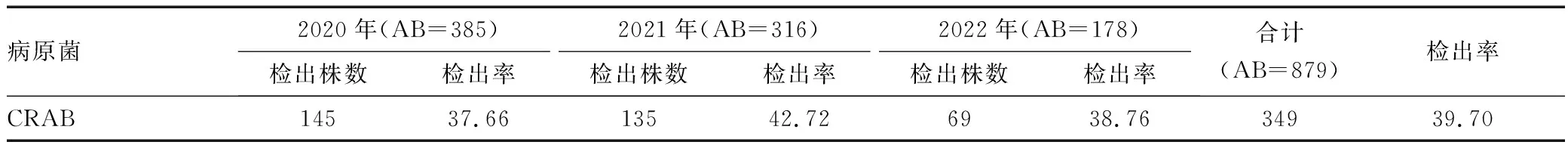

2020—2022年共检出CRAB 349株,检出率为39.70%。三年中CRAB检出率分布无显著差异(2=1.938,p=0.379)见表3。

表3 2020—2022年CRAB病原菌的分布 n(%)

表4 CRAB感染菌株的临床科室分布 n(%)

2.4 耐碳青霉烯鲍氏不动杆菌(CRAB)感染菌株的临床科室分布

鲍氏不动杆菌对亚胺培南和(或)美罗培南耐药则判定为CRAB,2020—2022年CRAB感染的科室主要分布在重症医学科、呼吸内科、神经外科、脑血管病科和骨科,其中重症医学科的检出率最高达63.04%。三年间CRAB感染在不同科室间的分布差异显著(2=29.577,P<0.01),见表3。

2.5 鲍氏不动杆菌的耐药性分析

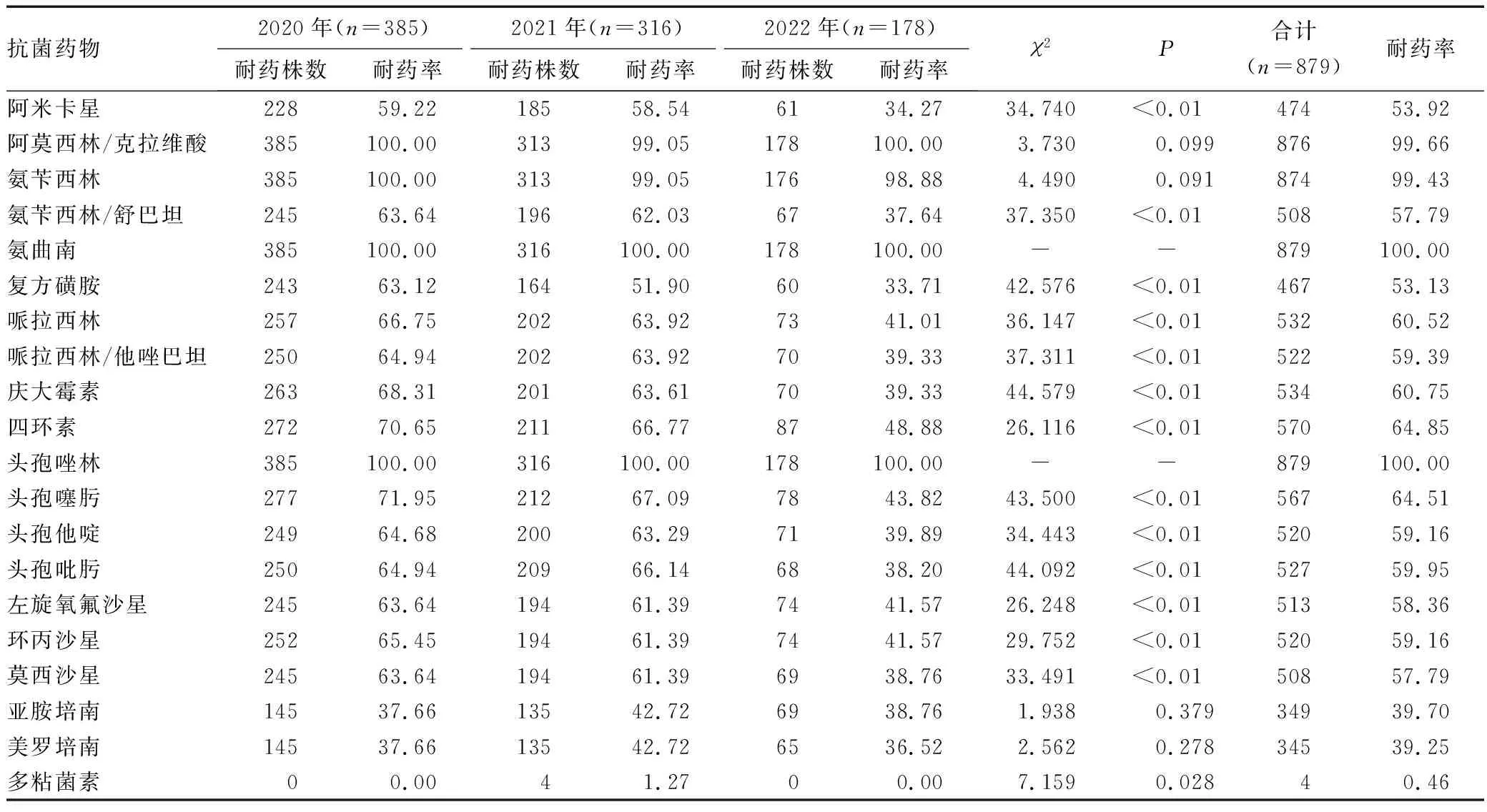

2020—2022年分离的879株AB菌株对氨苄西林、阿莫西林/克拉维酸、氨曲南、头孢唑啉几乎完全耐药;对哌拉西林、庆大霉素、四环素、头孢噻肟耐药率均大于60%;对三,四代头孢菌素类、氟喹诺酮类等抗菌药物的耐药率均较高;对亚胺培南、美罗培南等碳青霉烯类抗菌药物耐药率均达到39%以上,只对多黏菌素较为敏感(耐药率为0.46%),大多数抗菌药物耐药率均有下降趋势(P<0.01),见表5。

表5 2020—2022年鲍氏不动杆菌对20种常见抗菌药物的耐药率 n(%)

2.6 CRAB菌株耐碳青霉烯酶耐药基因检测

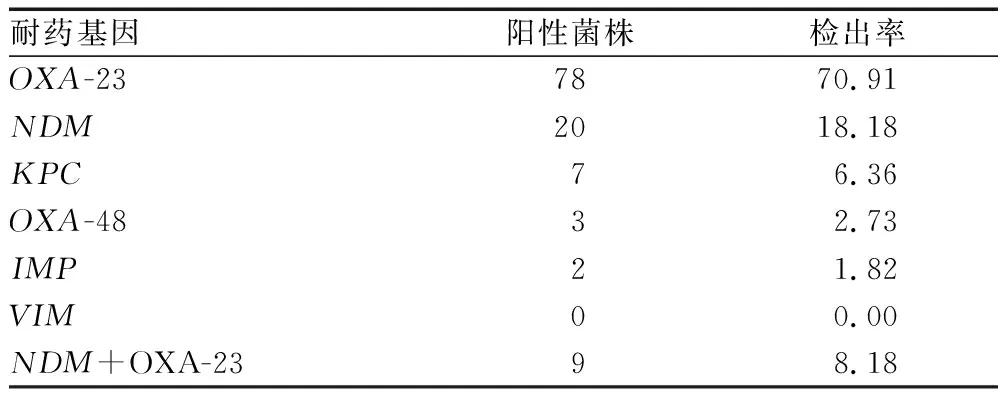

选取的110株CRAB菌株,抗原抗体结合显色原理检测耐药基因OXA-23、OXA-48、IMP、VIM、NDM和KPC,检出碳青霉烯酶耐药基因以OXA-23(70.91%)和NDM(18.18%)为主,见表6。

表6 CRAB菌株碳青霉烯耐药基因检测 n(%)

3 讨论

鲍氏不动杆菌是医院获得性肺炎的主要致病菌之一[6-7],且对常见的抗生素均产生了较高的耐药性。随着抗菌药物的广泛使用,特别是碳青霉烯类抗菌药物的应用,多重耐药鲍氏不动杆菌(MDR-AB)和耐碳氢霉烯类抗菌药物的鲍氏不动杆菌(CRAB)的报道逐年增加。

在我院革兰阴性杆菌中,鲍氏不动杆菌临床分离率排名第四,仅次于铜绿假单胞菌,在全部主要分离病原菌中排名第五,与全国细菌耐药监测数据一致[1-3]。鲍氏不动杆菌绝大多数分离自痰液和肺泡灌洗液标本,与邓晓娟、李怡等的报道相似[8-9]。表明呼吸道是鲍氏不动杆菌的主要定植部位,并可引起内源性感染,当患者患有严重的基础疾病或接受侵入性操作和免疫功能低下时极易引起各种感染,包括呼吸机相关性肺炎、血流感染、泌尿道感染、心内膜炎、骨髓炎等。对住院患者,特别是对重症监护室患者的发病率和病死率有重大影响。CRAB主要分布在重症医学科、呼吸内科、神经外科、脑血管病科等。重症医学科患者多合并严重疾病,免疫功能较差,且大部分需行气管插管或呼吸机治疗,是呼吸道感染的易感人群;呼吸内科患者主要为肺部感染,多行气管插管或呼吸机治疗;神经外科、脑血管病科是我院病情危重、住院时间长的重点专科;提示鲍氏不动杆菌感染与患者的免疫功能下降、行气管插管等侵入性操作有关。因此患者病情重、住院时间长、免疫力低下,存在机械通气、气管插管等侵入性操作及长期使用大量广谱抗菌药物等是多重耐药鲍氏不动杆菌感染的危险因素[10]。

AB多药耐药性给临床抗感染治疗带来了极大的挑战。本研究中AB对20种受试抗菌药物中头孢他啶(CAZ)、头孢噻肟(CTX)、头孢吡肟(FEP)、环丙沙星(CIP)、左氧氟沙星(LVX)、庆大霉素(GEN)、阿米卡星(AMK)、哌拉西林/他唑巴坦等平均出现较高耐药率。碳青霉烯类抗菌药物曾是治疗AB感染的首选药物,随着近年来碳青霉烯类抗菌药物的广泛使用,耐碳氢霉烯的鲍氏不动杆菌检出也越来越多。我院亚胺培南(IPM)、美罗培南(MEM)的耐药率也呈现较高的结果,平均耐药率达到39.70%和39.25%,2021年的耐药率达到42.72%。提示临床可通过目标性监测AB的耐药率变化,调整临床治疗用药,减少CRAB的产生。因此,密切监测细菌耐药性变化,调整治疗药物,可以有效控制耐药性的发展。

本研究中只有多粘菌素耐药率较低,均低于同期CHINET中国细菌耐药性监测数据。研究显示[11-12]对于MDR-AB和CRAB感染联合用药是提高临床疗效、减轻细菌耐药的有效手段,临床可采用阿米卡星、头孢他啶、舒巴坦制剂或喹诺酮类等常规药物联合替加环素或多黏菌素B治疗的方式治疗CRAB感染,在提高抗菌效果的同时减少耐药性。多药联合治疗可延长抗菌药物的使用寿命,体外联合药敏试验证实两药呈协同或相加作用的联合,能有效改善 CRAB 感染患者的病死率[13-15]。

鲍氏不动杆菌对碳青霉烯类抗菌药物耐药的主要原因是碳青霉烯酶,这是一类β-内酰胺酶﹐根据Ambler分类法,β-内酰胺酶分为4类[16]:A类酶,主要是超广谱酶(ESBLs),如SHV、TEM、KPC、CTX等;B类酶,又被称为金属β-内酰胺酶(MBLs),目前在鲍氏不动杆菌中发现的B类酶主要有IMP、 VIM,SIM、NDM;C类酶﹐即AmpC酶﹐主要分解头孢菌素类,包括ADC,DHA;D类酶,苯唑西林酶,有OXA-23、OXA-24、OXA-48、OXA-51、OXA-58等。鲍氏不动杆菌中常见碳青霉烯酶为A、B、D三类主要为D类OXA[15]。临床相关报道显示[18-21],在我国OXA-23碳青霉烯酶是产生CRAB最主要的耐药机制。本研究检测了CRAB碳青霉烯酶耐药基因,发现其耐药基因主要为OXA-23和NDM,这与文献结果基本一致。但本地区OXA-23的检出阳性率(70.91%)均低于邓晓娟、徐莉娜、周娇娇等[8,20-21]报道的阳性率(87.00%、95.3%、100%)。其他基因OXA-48、IMP、VIM和KPC的检出率与文献报道也不尽一致,这些差异可能与地区差别,菌株来源等因素有关,提示鲍氏不动杆菌耐药机制的区域性特征。本地区碳青霉烯酶耐药基因型为D类酶OXA-23,则临床治疗可选用头孢他啶/阿维巴坦;耐药基因型为B类金属酶NDM则临床治疗可选用美罗培南联合氨基糖苷类、喹诺酮类、粘菌素或替加环素制定精准的抗感染治疗方案[14-15,22]。

研究证实,病床上持续定植的鲍氏不动杆菌是医院感染持续流行的重要来源,医护人员未能及时、正确的洗手是造成多重耐药非发酵菌传播的重要原因[5],因此发现并消除感染源极为重要,做到早期监测、早期控制、加强洗手是减少耐药菌的产生及传播的重要措施。同时加强对抗菌药物使用的管理,推动区域耐药监测网的建立,对降低多重耐药非发酵菌的感染率也有积极作用[23]。