双高计划建设背景下高职水利类产业学院建设路径探索与实践

2023-10-26廖明菊余金凤漆锐徐黎明黄冰

廖明菊 余金凤 漆锐 徐黎明 黄冰

DOI:10.3969/j.issn.1671-489X.2023.14.082

摘 要 当前很多高职院校在产业学院的建设发展过程中面临着现实困境。探讨依托高水平专业(群)和优势特色专业,促进产业学院的建设发展。以专业群对接产业链,构建现代产业学院;共建共治,构建合作共赢长效机制和多元协同的治理体系;服务高水平专业群建设,实施产学合作“五共同”,打造示范性品牌特色产业学院。

关键词 双高计划;高职院校;水利类产业学院;高水平专业群;实训基地

中图分类号:G712 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2023)14-0082-04

Exploration and Practice of Construction Path

of Water Conservancy Industry College in Higher

Vocational Colleges Under Background of Double-

High Plan Construction//LIAO Mingju, YU Jin-feng, QI Rui, XU Liming, HUANG Bing

0 引言

职业教育与经济社会发展密切。随着我国经济的不断发展,“供给侧结构性改革”被提上日程。2019年出台的《国家职业教育改革实施方案》就如何促进人才培养供给侧改革,解决人才供需矛盾,提出要“深化产教融合、校企合作”。产业学院作为深化产教融合的载体,是顺应国家经济发展趋势和解决经济转型,解决人力资源侧供给问题的主要途径。

本文以广西壮族自治区区级示范性产业学院八桂水利产业学院为例,探讨在当前“双高计划”建设背景下,围绕区域水利产业转型升级带来的人才需求变化,水利产业学院构建的意义,探索水利产业学院的建设路径,特别是探讨高职院校如何依托高水平专业(群),发挥学校和企业“双主体”的作用共同推进产业学院建设,助力职业院校内涵不断提升。

1 新时代产业学院实践探索中的问题

近年来,在深化产教融合背景下,各高职院校联合地方政府、行业企业纷纷尝试以产业学院的模式来办学,现代产业学院呈现快速发展态势。但在建设发展过程中也面临诸多共性现实困境,如产业学院组建顶层设计不足、治理体系滞后、产教融合深度不够、育人模式僵化、产业学院功能定位不精准等问题,需要进一步在管理水平、师资队伍、服务能力、资源建设等方面加强产业学院内涵建设,支撑产业学院发展需要;需要进一步在人才培养模式、教学方式方法、全方位育人模式等方面进行改革,提升专业人才培养质量,打造品牌特色产业

学院。

2 现代水利类产业学院的构建思路:群链融

通、依链建院

专业链与人才链、产业链的关系本质是人才培养的供给和需求关系,人才链和专业链必须适配产业链的需求和标准[1]。产业学院的建设必须转变传统产业学院的建设思路,打破单个专业与企业建设产业学院的做法,紧紧盯住产业链条,紧紧盯住企业需求,以专业链(群)对接产业链,打造人才生态系统,建设具有高阶化发展形态的现代产业学院,从而实现教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接。

以水利水电建筑工程专业为引领的高水平专业群,紧密对接水利建设产业链:生产建设链—运维管理链(“设计—施工—管理—运行”),依托国家级职业教育集团广西水利电力职业教育集团,引企入教,与广西龙头勘察设计单位、工程施工单位、工程科研咨询单位和政府事业单位合作共建八桂水利产业学院,聚合“政行企校”优质资源,搭建上下贯通、供需有效对接的服务载体,打造涵盖水利水电建筑工程专业、给水排水专业、水利工程专业、水利工程智能管理专业的人才培养链,以“共建、共享、共管”为原则,将产业学院建成集复合型高素质技术技能型人才培养、技术研究、水文化传承与创新、社会培训与技术服务于一体的高端平台[1]。创建“专业+产业”“教学+科研”“就业+创业”一体化协作共同体,深化“校企共育、 过程共管、互聘共用、多元评价”机制,助力水利产业价值链攀升、企业创新实力及品牌形象提升、高职院校办学活力和社会声誉提升,有效破解广西基层水利人才供给侧和需求侧之间的矛盾,形成“专业链—产业链—创新链—人才链”的“四链贯通”。

3 产业学院建设发展路径探索与实践

高职院校建设产业学院的目的在于通过打造示

范性人才培养实体,培养大量德技并修的高素质技

术技能人才,满足国家人才强国战略需求。《现代

产业学院建设指南(試行)》指出要充分发挥高校

与地方政府、行业协会、企业机构等双方或多方办

学主体作用,推进共同建设、共同管理、共享资源,

探索“校企联合”等多种合作办学模式,实现现代

产业学院可持续、内涵式创新发展。产业学院建设

依托高等职业学校高水平专业(群)和优势特色专

业,以产业需求为导向,推进育人模式改革,探索

产业学院建设管理机制,校企共建高水平专业及专

业群,共同探索人才培养改革创新,共建“双师型”

教师队伍,共建高水平产教融合实训基地,提升

产业学院服务产业发展能力。

3.1 共建共治,构建合作共赢长效机制和多元协同的治理体系

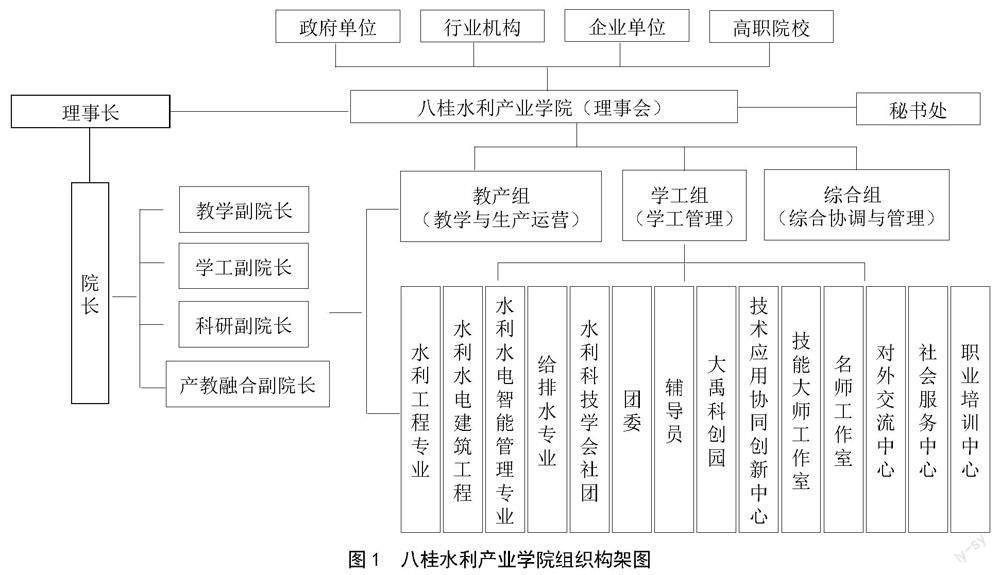

协同利益相关方,构建现代治理体系是现代产业学院高效运行的关键[2]。八桂水利产业学院构建了以章程为根本的,由行业、企业和学校等利益相关方共同参与的产业学院理事会及治理体系。以理事会章程为根本,明确政、行、企、校各育人主体的责、权、利和资源共享原则,制订有利于共享各方资源、发挥企业实践教学长处、激发企业育人内在动力、保障教学运行、提高教学质量的相关制度。共建共管,形成育人共同体,构建了“资源共建、责任共担、成果共享”的校企合作共赢长效机制。同时构建实施了“理事会领导下的院长负责制”运行模式,院长在理事会的领导下全权负责产业学院的教育教学、社会服务和行政管理,对决策管理机构理事会负责[3]。同时,八桂水利产业学院设立教学副院长、学工副院长、科研副院长、产教融合副院长,设立秘书处、教产组与学工组,另外还设立了企业技能大师工作室、学院职教名师工作室,创新创业基地、科研中心等。八桂水利产业学院组织构架如图1所示。

3.2 服务高水平专业群建设,实施产学合作“五共同”

群(专业群)链(产业链)融通的产业学院能更好地服务于专业群的建设。《广西壮族自治区关于推进高等职业学校产业学院建设的指导意见》提出建设自治区级示范性产业学院,其主要任务之一就是校企共建高水平专业及专业群,即发挥产业学院产、学、研、用一体的教育共同体作用,瞄准产业发展新态势,精准对接专业(群)人才培养目标,联合制定专业建设方案和人才培养方案,整合优化校企多方资源,探索人才培养模式改革、教育教学方式改革,加强“双师型”教师队伍建设和产教融合实训基地建设。学校和企业作为人才的供需双方和利益共同体,可从以下几方面深化合作推动产业学院建设。

3.2.1 共同推动专业设置及调整

专业设置,是指专业的设立和调整。当前高职院校人才培养供给侧与行业产业需求侧在人才的结构和质量等方面存在着不适应性的问题,究其原因在于部分高职院校对区域经济和产业发展趋势缺乏系统分析和调研,导致专业设置不能很好地跟上区域产业结构调整的节奏,与区域产业需求不协调。如何立足区域发展设置专业,培养适应新时代要求的高素质技能型人才成为亟待解决的问题。秉承“服务社会设专业,依托行业建专业,校企合作强专业”的专业设置理念,产业学院建立校、政、企、行之间的内在命运联系,可以有效发挥各方主体的优势,做好产业发展趋势和行企业人才需求调研,紧贴社会和产业发展需求,结合学校自身办学优势,校企共同明确专业设置和调整,建设特色鲜明的优质专业(群),有效地实现高职院校专业设置与区域经济发展的良性互动。例如,广西水利电力职业技术学院发挥企业职业能力评价的作用,经过调研、论证、评估、申请,增设水利水电建筑工程专业(工程检测技术方向)专业和工程测量(数字测量与遥感方向)。

3.2.2 共同开展人才培养

依托产业学院,让企业从自身角度,在人才培养目标、课程体系、课程内容、教学方式、质量评价等方面给予意见和指导,企业可以更好地参与人才培养的全过程。

八桂水利产业学院由学院与广西9家水利行业龙头企业组建,各主体共同梳理明晰全产业链岗位标准,对接专业与行业、企业、岗位标准,对接教学过程与生产过程,制定和优化专业人才培养方案,同时将立德树人纳入人才培养全过程;开展人才培养模式改革创新,探索了“订单班”“定向班”等培养模式。与水利施工龙头企业开办多届“海河施工订单班”,解决企业急需岗位人才。政行企校共同开设基层水利人才“定向班”,采用“定向招生,定向培养,定向就业”的“三定”方式,打破学生身份的障碍,构建在学校一体化教室学习理论知识,在校内生产性实训基地训练技能,在水利基层用人单位实习实训的学生、学徒、准员工“三场三生”工学结合教学组织模式。

聚焦核心岗位能力,对照专业标准、行业标准、课程标准,结合职业技能大赛标准、“1+X”证书标准,校企共建“立德树人为核心、素质能力+岗位能力”的“岗课赛证”模块化课程体系;融多主体多方式于评价考核,改革考核方式。将企业项目、竞赛成绩、证书认证作为融通课程考核结果,改革形成学校—企业—行业—竞赛—社会的多元教学评价体系,即学校评价:依据课程标准关注过程性考核;企业评价:协同育人工作室真实企业项目实践成果对应岗课融通课程成绩;竞赛评价:技能竞赛成绩对应课赛融通课程成绩;社会评价:职业资格证书对应课证融通课程成绩。打破学校单一标准,向综合化标准转变,增强评价的多样性和客观性,提升人才培养质量。

3.2.3 共同培养“双师”队伍

教师是人才培养的主体。依托国家示范性职业教育集团(联盟)的广西水利电力职业教育集团和八桂水利产业学院,整合校政行企院五方资源,构建以教学名师、企业专家、行业工匠引领,老、中、青结合,跨界多专业协作的育人师资团队;以高水平专业建设和人才培养方案为指引,推进企业人员和学院师资双向流动、互聘互用,实现人力资源共育共培共享。

一方面建立合作企业推荐技术骨干到高职院校任教的常态机制,聘请企业具有创新实践经验的企业家、高技能人才等担任专业顾问或兼职教师,完善企业人员到产业学院兼职授课的教学管理模式,不断优化教师队伍结构。

另一方面,依托产业学院,完善教师定期到企业实践制度,学院专任教师积极到企业生产性实训基地进行实践锻炼,提升专业实践能力和社会服务能力;同时面向专业岗位群职业能力需求,协同构建以工作过程为导向的共享型模块化课程体系;引入水利设计、施工和管理等行企业的生产案例,开发共建共享型的活页式教材及配套的数字化教学资源、专业资源库和在线开放课程;校企共建智慧课堂,让企业兼职教师参与课堂教学,共同探索“互联网+”平台下的线上线下混合式教学、模块化教学等新型教学模式,助推课堂教学革命,课堂实现双元育人,提高人才培养质量。

3.2.4 共建产学研平台

共建产学研平台,提升服务产业发展能力。依托大禹科技园平台,八桂水利产业学院内成立了涵盖智慧水利技术应用协同创新中心、行业知名专家主持的“技能大师工作室”、学院知名教授主持的“名师工作室”“协同育人工作室”和双创科研工作室的产、学、研一体化平台。主要针对行业需求,以“智慧水利”为立足点,按照“区域急需、行业领先”的要求,通过“项目孵化+技术咨询+信息服务”等形式,政校行企协同,在水利相关领域共同开展技术攻关、合作研究、技术创新及技术推广,促进科技成果转化和产业化,为水利行业提供科技支撑和人才保障,推动行业转型升级;共同开展基层水利技术人员新技术、新材料、新工艺的技能培训,促进教学改革和产业发展,提升产业学院服务地方经济社会发展的能力。

3.2.5 共建产教融合实训基地

按照“集约建设、开放共享”理念,充分利用产业学院各方主体的优势资源,共同投资升级建设生产性实训基地和校外实训基地,共建了中国—东盟水利农业培训基地、“一部一馆八平台”水利工程施工实训基地、“四级五库”智能化水工建筑实训场、“一区一廊一館”智慧节水灌溉实训基地、水利三全育人基地、航空遥感测绘大数据实训室、3D水利工程体验馆,形成“源于真实,高于真实”的多功能实践场景;开发水利工程施工、工程节水灌溉等典型实训项目,实施开展基本技能、专业技能、拓展技能、综合技能实践教学训练;开展水安全、水生态、智慧水利相关科研项目;开展企业员工岗位培训和竞赛;牵头全国1+X证书考核、举办全国职业院校技能大赛;融合专业学生开展创新创业培训和实践,打造成以产教融合为核心的集教学、科研、培训、服务、竞赛、创新创业功能于一体的“五一致”高水平产教融合型实训基地,即实训设备与企业设备、实训环境与生产环境,实训项目与工作任务、实训过程与工作过程、实训教师与企业导师能力一致的“五一致”全景立体化实训基地,实现教学环境与生产环境互融互通。

4 结束语

八桂水利产业学院通过前期的育人模式等一系列改革深化了产教融合深度,成为广西第一批自治区级示范性产业学院。但在产教融合实践中还存在一些问题,比如,如何进一步健全产业学院校企合作和产学研合作机制、如何进一步完善产业学院组织保障和政策保障、组建的结构化的校企合作教学团队如何实施对“岗课赛证”融通的课程进行模块化教学改革等需要在后续研究中不断探索与实践。

5 参考文献

[1] 孙宏,朱红,庄三舵,等.产教深度融合的纺织服装产

业学院构建路径分析与思考[J].轻工科技,2020,36(12):

175-177.

[2] 王大帅,耿文燕.中国高铁产业链人才链专业链的对接

与融合研究[J].郑州铁路职业技术学院学报,2021,

33(3):57-59.

[3] 蒋新革.产教融合视域下产业学院治理体系建设研究

[J].职业技术教育,2020,41(24):30-34.

项目来源:2020年度广西职业教育教学改革研究重点项目“双高建设实施背景下水利类高水平专业(群)产业学院的实践与研究”(基金编号:GXGZJG2020A027)。

作者简介:廖明菊,副教授;余金凤,教授;漆锐,高级工程师;徐黎明、黄冰,讲师。