具身认知·知识炼制:高考语文命题知识系统的构建

2023-10-24涂韶华

涂韶华

摘 要 随着高考命题改革的深入,命题者应发挥高考对教学的“反拨”作用,开发高考语文命题知识系统。本研究以《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》和《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》为依据,按照《中国高考评价体系》的核心内容,遵循语文教育的基本规律,从测试支点、测试过程、测试结果和知识炼制四个方面,努力研发符合语文教育规律和时代特点的高考语文命题知识系统,以便实现“高考反拨教学”理念。

关键词 高考语文 试题研究 具身认知 知识炼制

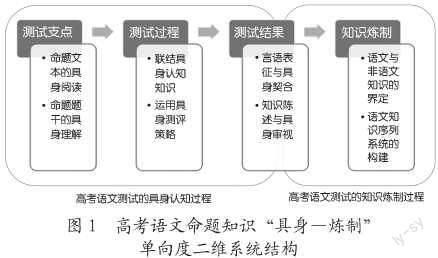

具身性的概念来源于体验哲学,强调身体在认知过程中的重要作用:一是认知依赖于身体体验,学习个体以“体认”的方式认识世界;二是个体体验自身内含丰富性、多元化的情境。高考语文命题以课程标准范畴下18个学习任务群为载体,设置具体的情境,将具身认知过程融入测评过程中,以充分发挥考试测评与评价的功能,实现学生对语文知识的自我炼制。简言之,高考语文命题是以语文知识为主线,按知识的“具身—炼制”单向度二维系统结构组织的。(见图1)

一、基于测试支点维度

1.命题文本具身性阅读

阅读的具身化是将具身认知理论融入命题文本的阅读过程中,强调身体在认知过程的涉入与身心的统一。命题文本具身性阅读架构致力于关注学生的字句、段落、通篇梯度化阅读活动,从理解文本的内容、把握作者的情感与创作意图的角度,实现对学生测试的目的。不同的语言单位,其具身阅读点也各有不同。

从“字句”角度讲,首先,命题文本具身性阅读要关注有关文本核心概念的词语和句子,它们往往涉及文本主要论述的对象或主题。其次,命题文本具身性阅读要关注文中诸如“多数”“部分”“几乎”等表示范围、程度等限定性词语,这些词语往往与文本论述的基本概念、主要内容密切相关;文中诸如“这”“那”“如此”等表意功能特别强的指示代词具有高度的概括力,对理解文本内容至关重要。此外,命题文本具身性阅读还要关注那些直接入题的在文中拥有特殊情感意义的词语。如2023年高考全国Ⅱ卷第4题:“材料二最后两段使用‘敲诈’‘斗智’‘拷问’等词语,请简析其作用。”该题考查学生对文中重要词语的含义和作用的具身理解能力。

从“段落”角度讲,一个文本由若干个自然段落构成,一个段落由若干句子構成,它们之间存在层次关系和语句关系。层次,指的是文章思想内容的表现次序,一般由若干自然段组成。语句关系是指在一段文字或篇章中,不同语句之间的联系和相互作用。具体包括:①句内逻辑关系:包括因果、假设、递进、让步、承接、转折等。②句间关系:常见的句子间关系主要有以下几种:概括、延续、转化、举例、解释、转述、并列、顺承等。如2023年全国甲卷第2题D项:“第三段介绍多种学术观点,展示了考古学在上古史体系构建方面取得的丰硕成果。”该题是立足于学生对语段内部层次和句间关系的具身理解和分析而设置的。

从“通篇”角度讲,对高考论述类文本一般从论点、论据、论证过程和论证方法四个角度进行具身性阅读:①关于论题:文本主要论述的对象是什么?它就什么事情阐述道理?②关于论点:作者对这对象持有怎样的立场、观点、情感和态度?③关于论证:文章的论证过程有怎样的特征?文章运用了哪些方法来论证观点?④关于论据:作者为突显论点主要运用了哪些材料?⑤关于结构:作者依照怎样的顺序来组织文章?文本段落之间的关系是怎样的?如2023年全国乙卷第2题“下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是”,就是在“通篇”的范围内考查学生的具身性阅读情况。

2.命题题干具身性理解与阐释

具身理论在实际命题中的使用主要表现为,命题题干不仅仅传递测试信息,更给学生发出完成测试的“指令”。这种命题设计要求学生在思维过程中需要将自己与问题联系起来,考虑如何将自身的经验、知识和技能应用于问题解决。这种方法可以帮助学生更加深入地理解和掌握知识,并激发学生对学习的积极性和兴趣。同时,这种命题设计方式还可以鼓励学生发挥创造性思维,从而提高他们的综合能力。

(1)题干表述类型的具身性理解。从评卷角度来看,高考语文命题在试题表述类型上可分客观性试题和主观性试题。其中,客观性试题表现为固定应答式,即就问题在给定的四个选项中选择一个既定的符合题干要求的选项,该类题大都要求考生对选项进行判断和选择。主观性试题表现为自由应答式,这类题大多要求学生基于自身对题干的具身性理解写出答案。

(2)题干考查视角的具身性理解。按照高考文本材料本身存在的形式特性和结构要素,语文试题可以分为信息类(含论述类、实用类等)、文学类等。如高考信息类文本命题考查的内容主要是对文本信息进行提炼,对所言问题、事理或作者的基本立场、观点、情感态度等进行分析、判断、理解和整合等,这也是基于学生具身性认知过程的理解。

(3)题干考查内容的具身性理解。高考语文命题是包括语言运用能力、问题探究能力、作品鉴赏能力和写作表达能力测试的行为。学生的测试过程蕴含着学生的识字、阅读、写作、表达、交际等具身化的学习经验。如2023年全国乙卷第10小题“文中画波浪线的部分有三处需要断句……”,该题考查学生的文言语感。语感是一种经验色彩很浓的能力,其中牵涉到学习经验、生活经验、心理经验、情感经验等诸多因素。总之,不论是对题干表述形式的掌握,还是对问题指向(答题结果)的呈现,都体现出学生的具身性理解的过程。

二、基于测试过程维度

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)明确提出了高考命题应“以情境任务作为试题主要载体,让学生在个人体验、社会生活和学科认知等特定情境中完成不同的学习任务,以呈现学生语文素养的多样化表现”,这突出了语文知识与社会具体情境的联系,促进知识向真实生活情境的转化,阐释了高考语文命题是以学生为中心的具身性测试过程的本质。

第一层次,从信息交互作用视角看,测试过程的基本机制是联结具身知识与能力。 测试过程究其本质就是信息的处理过程,涉及三大类信息:一类是命题文本中呈现的信息,主要包括语言文字类知识、文章学类知识、文学类知识和写作学类知识;一类是命题题干蕴含和预设的信息,前者强调题干所考核的语文学科知识内容的具体性、准确性、深度性和测试的价值等,后者强调具体文本与题干呈现的切合点,即传统意义上的“答案”;一类是测试对象的具身信息,主要包括学习体验方面的知识、学习经验的知识、心理素质和身体动能等。测试的过程是文本、题干在内容与形式方面的所有信息与测试者身体潜在的各种信息之间交互作用、形成意义的过程。这三类信息之间的联结、整合,均基于测试主体对文本信息的自觉发现、思考以及掌握测试过程的基本机制,有意识地产生情绪反应,从而对所处测试过程(包括客观环境)以全身心进入体验状态。从测评层面看,这一机制是知识、经验之间交互性反应。

第二层次,从答案呈现过程(结果)视角看,测试过程是运用具身测评策略的以情境为核心的二维交互系统。一是测试指令,即试题内部的结构包含着知识、命题设置的具体情境及问题三个要素。二是应对策略,即如何使用知识解决问题,包括学科知识、命题设置的情境以及测试思维方式、答题实践力等多维支架。如2023年全国高考甲卷作文题:“人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。这句话引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。”从测试指令解读,知识要素突出对作文材料的审视,由“技术”到“时间”,由“掌控时间”到“时间的仆人”,由感性到理性作深入的思考;命题的问题要素则要关注“选准角度”“确定立意”等写作要求。从应对策略解读:①学科知识支架:写作文体知识、写作思维知识和写作等级知识。②命题设置的情境支架:以“这句话引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章”为具体的生活情境,要注意的是这一情境暗示了“你”只能以“现实中”的真实身份写作,目的是通过“写作”的方式表现“你”的“联想与思考”等。③测试思维方式支架:“如何处理技术与时间管理” 是写作主题,这里可以分解为三个内容,其一是“如何”,即通过“什么”方法完成这一写作任务;其二是“你”,即具体对象是“真实的存在”;其三是“联想与思考”,即深刻地理解命题材料的含义,也就是写作的主题内容。④答题实践力支架:在写作过程中体现对材料的审题、立意、取材、布局、选言等,以及运用记叙、说明、描写、议论、抒情等基本表达方式,力求有个性、有创意地表达。

三、基于测试结果的维度

《课程标准》具体界定了语文学科语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造和文化传承与理解这四个维度的核心素养。我们审视具身认知领域的记忆、思维、技能、情感和态度等个体身心作用于测试的活动结果行为,无不是在身体对具体的测试问题的感知下结合言语表征实践并呈现的,这也是测试结果评定的基石。

1.语言建构与运用视角的测试结果

围绕语言建构与运用素养,高考命题着重考查学生语言的积累与建构、表达与交流、梳理与整合的能力。2023年全国甲卷语言文字运用题为成语辨析、语境词语填空和俗语辨析,对学生语言积累和建构素养考查的要求是“能不断扩展自己的语言积累,自觉整理在学习中获得的语言材料和言语活动经验”等,这说明了具身认知的方式是识记、理解和运用。

2.思维发展与提升视角的测试结果

围绕“思维发展与提升”素养,高考着重考查学生的思维形式和思维品质。如2023年全国新高考Ⅰ卷第8题:“‘下田去吧,儿子’这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。”从逻辑思维的发展角度看,该类题一要求学生能够有依据、有条理地对对象(命题及其涉及的对象)进行理性的认知活动,二要求学生能夠运用逻辑思维对命题情境、任务等对象做出正确的判断并驱动自身应对测试行为。

3.审美鉴赏与创造视角的测试结果

围绕“审美鉴赏与创造”素养,高考着重考查学生在语言活动中体验文字之美、在文学作品阅读过程鉴赏文学之美、在写作过程中表达创造之美的能力。语文课程标准强调学生应“增进对祖国语言文字的美感体验”,“感受祖国语言文字独特的美”,即要求学生体验汉字所独具的文化魅力,并在此基础上增进对汉字文化审美的认同,让民族文化和民族精神借助汉语言文字之美融入学生的生命过程。如2021年全国新高考Ⅱ卷作文以漫画《描红》为题材,表达的虽然只是关于“人”字的写法,但意义深远。这些测试的结果,综合呈现了测试主体具身体验试题设置的特定情境,是在身体与文本、试题交互作用下实现的。

4.文化传承与理解视角的测试结果

围绕“文化传承与理解”这一核心素养,高考着重考查学生对于中华优秀传统文化的继承,理解多样文化和参与当代文化建设。首先,从弘扬中华优秀传统文化层面例说:如2017年全国卷Ⅱ第22题要求学生从六句诗文中选择两到三句进行立意写作,正是从文化传承与理解的角度考查;从具身认知角度看,命题测试是围绕着测试主体的“选择”与“继承”的具身认知活动进行的。其次,从理解多样文化层面例说:《当痛苦大于力量的时候》《越野滑雪》等高考命题文本均包含了对西方文化背景的探索;从具身认知角度看,命题测试是围绕着测试主体的“包容”“借鉴”的具身认知活动进行的。最后,从参与当代文化层面例说:如2017年全国卷Ⅰ作文要求从“中国关键词”来呈现“你所认识的中国”,其中“中华美食”“长城”“京剧”“美丽乡村”等都鲜明地体现了参与当代文化建设的诉求;从具身认知角度看,命题测试是围绕着测试主体的“意识—态度”与“关注—参与”的具身认知活动进行的。

四、“具身—炼制”知识提取过程实操

从知识的具身与生成的角度看,高考语文命题的价值彰显了命题本身的多维性(学业水平测评与知识炼制支点功能,从学科的角度把知识分为语文与非语文两类)、可塑性(知识的提取过程是知识具身的概念化与序列化炼制)。以2023年新高考Ⅱ卷现代文阅读Ⅰ为例(见表1)。

由此可知, “具身—炼制”知识提取过程的价值主要体现在以下几个方面:①促进知识管理的发展:“具身—炼制”知识提取过程可以帮助学生更好地管理和利用知识资源,提高语文综合素养和创新能力。②促进跨学科研究的发展:“具身—炼制”知识提取过程涉及多个学科领域,如物理科学、社会信息科学、认知科学等,研究过程需要跨学科的合作和交流。③推动知识传播和共享:通过“具身—炼制”知识提取过程,我们可以将分散在各种文献、案例中的知识资源整合和提取出来,促进知识的传播和共享。

总之,具身认知给高考语文命题研究提供了独特的视角。高考语文命题不仅是一次选拔人才的测评,还是一个为学生提供多元场景助其炼制知识的环节,对促进学生学科核心素养全面发展有重要的理论价值和实践价值。