农民合作社的组织支持与功能实现路径研究

2023-10-21罗磊

摘要:随着国家乡村振兴战略的有序推进、农民收入增长和农业规模化生产的现实需要,农民合作社组织受到广泛关注,学界普遍认可其具有促进农业农村农民发展的重要功能和组织支持性质。文章通过文献梳理和分析发现:(1)目前学界关于农民合作社的本质和特征研究丰富,新时代合作社的类别呈现出组织经营模式、领办主体、交易模式多维差异特点。(2)农民合作社在发挥组织制度、工具和情感支持上具有突出优势,乡村振兴背景下依靠农民合作社为载体发挥组织功能、支持三农发展的思路需要进一步拓展。(3)现有研究对农民合作社功能的评价正在从单一的经济功能综合展开,其在经济、社会、教育、生态、基层治理五个方面的延伸功能得到逐步重视。未来研究方向上,关于合作社功能和性质的研究应向更广维度深度拓展,运用多学科交叉进行探索研究,将农民合作社纳入新的阶段背景、新的社会环境中论证、诠释和考量。

关键词:农民合作社;组织支持;组织功能

一、引言

农民合作社的相关支持和培育政策已连续多年出现在中央一号文件,2019年中央一号文件提出农民合作社发展将从“数量扩张”转向“质量提升”,2020年一号文件提出重点培育农民合作社等新型农业经营主体,通过订单农业、入股分红、托管服务等方式,将小农户融入农业产业链。2022年一号文件提出支持农民合作社大力发展单环节、多环节、全程生产托管服务,开展订单农业、加工物流、产品营销等,提高种粮综合效益。农民合作社在我国“三农”问题中一直扮演着极其重要的角色。截至2021年11月底,全国依法登记的农民合作社达到221.9万家,比2012年翻了三倍;入社农户达到11 759万户,约占全国农户数量的一半;平均一个行政村或社区有3家合作社[1]。党的十九大报告指出,要实施和推进乡村振兴战略,要壮大集体经济,要培育新型农业经营主体,从而促进小农户和现代农业发展有机衔接。党的二十大报告提出,加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。组织振兴是产业、人才、文化和生态振兴的平台和载体,而农民合作社就是可以有效地把农民组织联合起来,实现我国农业现代化和服务规模化,提高农民组织化和专业化水平的重要抓手[2],在连接农业市场、壮大集体经济、创新农村社会管理等方面发挥着难以替代的作用[3],是衔接小农户与现代农业发展最重要、最有效甚至是最理想的组织载体[4],是推动农村经济社会发展的重要动力之一,也是我国农业从传统向现代模式转变的重要载体[5],以合作社为载体的农村内生性产业发展模式,对于提升农业产出效率、繁荣农村经济和促进乡村振兴具有重要意义和价值[6]。

二、农民合作社的本质、特征和类别

农民合作社,是以经济效益为目标,农户自发建立形成的互助性经济组织。1844年,第一家具有现代合作社特征的“罗虚代尔公平先锋社”(the Rochdale Equitable Pioneers Society)出现,最早的罗虚代尔原则将合作社定义为“要为成员安排生产、分配、教育和管理,免除中间商的盘剥,减少不必要的开支的一种具有共同利益的自立家庭的群体”。经过多年发展,2018年我国新修订的《中华人民共和国农民专业合作社法》将其界定为在农村家庭承包经营基础上,农产品的生产经营者或者农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。毋庸置疑,农民合作社设立目的是为社员创造最大利润,并且任何可实现的利润作为股息都由社员分享[7]。合作社不同于其他商业组织,它为社员提供生产服务、帮助购买资料和销售产品以及分配整体收益,是为了社员利益而运行的组织[8]。其经营形式是在家庭联产承包责任制基础上,开展社内成员间相互配合、优势互补的联合行动,具备成员组织化、生产专业化、服务社会化等特点[9]。其本质是建立在共同利益基础之上,由具有异质性的资源禀赋和利益诉求的农户间的合作[10]。

合作社的发展源起于农业产业特性之必然,其本质特性是服务社员与民主控制[11],具有“所有者与惠顾者统一”的本质属性[12-13],是“民办、民管、民受益”的组织[2]。社员既是合作社的投资者,又是合作社的使用者,使用者共同拥有和控制着组织,以成员利益最大化为目标[14],按照交易额分配收益所得[15]。在经济社会发展的浪潮中,合作社扮演了重要的角色[16],现已广泛引入农业各产业和各生产环节,并且呈现出多成员“参与”和“共享”的发展态势。

不能忽视的是,当前形势之下的农民合作社不仅限于专业合作范畴,在其异化、泛化的阶段背景下,合作社真假之辩愈演愈烈[13],各式各类的合作社形式不断涌现[17],而不同类型的合作社在实践中呈现出明显的异质性特点[1]。

在组织经营模式维度,出现了集中经营型與分散经营型合作社[18]。分散经营型合作社一般仅为社员提供技术、信息等生产服务,社员个体参与生产全过程,该类合作社社员相对独立,自主经营程度较高,合作社功能更多体现于技术服务与教育培训等。集中经营型合作社中,通常由社员将土地委托给合作社统一经营,而自己在社内务工或反租倒包,实现农业规模化生产,社员在其中的生产决策权体现在是否按照合作社要求实施生产行为,此类合作社对于社员的影响力较强,带动能力更大。

在组织领办主体维度,出现了村干部领办型与非村干部领办型合作社[19],村干部领办合作社既可以通过行政手段和乡约民规实现对社员生产经营行为的有效引导和监管,还可以凭借村委对农村经济资源的优先控制权,有效提升经济带动作用。相对而言,非村干部领办型合作社在乡村社会中权威与公信力较低,更多异化为企业形式,难以形成对社员的利益连接和有效带动,组织支持难以发挥理想效果。

在组织交易模式维度,出现了完全横向合作型、部分横向合作型与完全市场交易型合作社[20]。完全横向合作是指社员加入合作社后在接受合作社提供优惠和服务的基础上,合作方式表现为个体将产品交由合作社统一销售,该类合作社对是否收购社员产品具有选择权和最终决定权,能够通过产品检测和收购条件制定实现从终端引导、从结果控制社员生产方式,倒逼社员接受组织决策,达成效益更高的集体行动。部分横向合作是指社员将产品以非合作社统一销售的方式销出,合作社成员既与下游交易者之间存在市场买卖关系,也与合作社之间就有关部分产品数量、质量、价格达成一致,进行产品交易。由于其中没有完全的供求关系,社员的惠顾对象往往并非合作社,多数社员持无所谓心态,组织带动功能容易失灵。完全市场交易型合作社中,社员与下游交易者之间是纯粹的市场买卖关系,此类模式中合作社完全不收购成员农产品,仅仅向成员提供技术培训、指导等帮助,农户面向市场自主进行产品生产和销售,不存在任何社内交易关系。

诚然,自我国合作社立法以来,合作社的发展几经起伏,组织形式一直处于变化之中,什么是标准、规范的合作社?怎样的合作社符合我国国情、农情?目前仍在探讨和研究之中。但无论合作社最终的表现形式如何,组织类别如何,不可否认的是,合作社形式更加多样的同时,其内涵在实践中不断丰富,组织功能愈发拓展,很多由单一的生产向多种经营和服务的综合化方向发展[3],从横向到纵向合作深化,从人际向社会协作演变,从传统向新型合作迈进。其发展形式越来越组织化、产业化与综合化。在脱贫攻坚伟大胜利的历史进程中,农民合作社被认为具有天然的益贫性,在农村发挥出了难以替代的支持三农发展的作用,被学界视为小农户通过自助和互助实现内生式发展的理想方式[21]。

三、农民合作社的组织支持机制分析

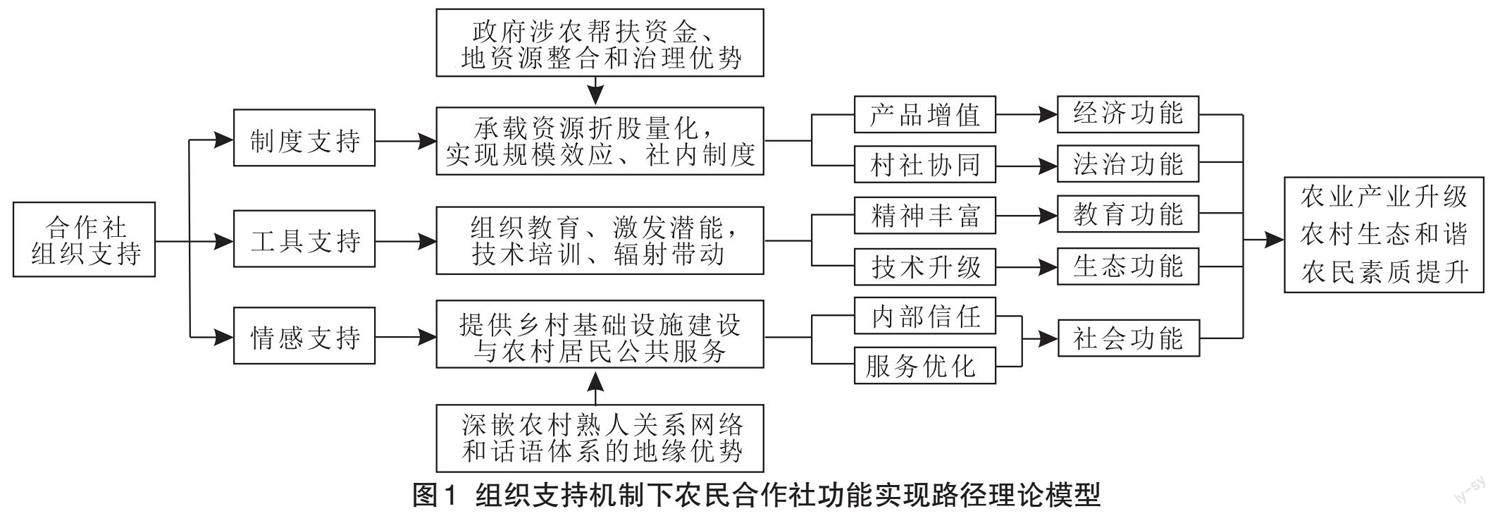

组织支持最早由美国心理学家EISENBERGER提出[22],用以反映组织对成员的支持和成员对待支持的感知。国内外研究表明,组织对农户的支持是农户改变生产经营行为、为组织做出贡献的关键因素,当农户受到农民合作社组织的支持时,他们将产生积极行为以回报组织。高水平的合作社组织支持会促使农户愿意表现出更多的积极态度和行为,进而提升整体绩效水平[23]。组织支持主要包括工具支持和情感支持[23],但不仅局限于情感上的影响和共鸣,组织支持对于成员的制度约束以及资本提升同样重要[24]。由于农户受限于自身资源禀赋,难以承担发展所需的投入、风险,合作社提供的组织支持可以成为激励和促进社员经济和精神文明发展的重要驱动力。最新的研究发现,农民合作社可以从制度、工具和情感三维度进行组织支持[24]。本文基于组织支持理论提出了组织支持机制下农民合作社功能实现路径理论分析框架(见图1)。

制度支持机制方面,以《农民专业合作社法》为核心的配套法律框架,为我国农民合作社发挥组织支持提供了坚实的制度保障。定向支持政策赋予了合作社资金、土地等要素,合作社可以作为载体平台,实现对各级财政专项涉农帮扶资金、产业发展资金、农户自有资金以及承包地经营权等资源整合,并将其折股量化为农民社内资产,促进生产规模扩大,优化资金和收益配置,获取规模生产效益。同时,在能人带头下,合作社通过制定统一生产标准、统一经营管理、整合优质生产资源、合理加工、统一包装销售等渠道,能够增加产品销售渠道并提升其品牌效益,最终实现产品增收的经济功能。在政府政策引导和项目资金扶持下,合作社还可以通过建立互助贷款制度,为社员借贷减免利息,发挥益贫效果,实现合作社与困难户的协同发展、合作共赢[6]。在村社重叠的乡村治理背景下,合作社以其互助性、公益性和服务性的价值理念,与乡村自治在治理特征、手段和目标上高度契合。合作社凭借部分承担的农村经济发展功能,足以影响乡村社会的政治、经济格局,在村庄治理中发挥着难以替代的治理功能。合作社通过建立社内生产生活规制、声誉制度,可以作为村两委行使治理权限的有力补充,为村社协同治理提供了可能性。无论对于急需治理帮手、增强组织能力、强化权威的村两委,还是需要提高收入、升级产业的村民,都具有对农民合作社嵌入乡村治理网络的现实需求。

工具支持机制方面,农民合作社通过社员大会等定期教育和日常化实践教育措施,不断缩小农村地区的信息鸿沟,激发个体潜力、提升自我管理水平和发展能力,不仅修补和拓展了农民的教育体系,在满足农民精神文明需求、促进农村地区内源式发展、提高农民综合素质方面体现出合作社教育功能和價值。通过社内合作意识和团队意识教育,使农民获得平等参与公共事务管理和决策的权力,提高社员自信心,激发自身潜能,增强农村经济的内生式发展动力,最终实现合作社教育功能。农民合作社作为某个农业产业领域专业的联合组织,社内通常具有产业技术能手等土专家,并且能够依靠对外联络关系引进先进绿色生产技术。通过技术迭代更新、组织技术培训的传递与辐射带动,克服小农经济意识、新型技术低采纳以及机会主义行为倾向,践行国际合作社联盟提出的教育、培训和信息原则,提高社员技能操作水平和生产效率,并进一步强化农民的技术思维和现代化意识,促进社员在绿色生产方面的专业化人力资本积累,进而提高生态农产品竞争力、优化村庄环境,最终实现生态功能。

情感支持机制方面,合作社具有深嵌农村熟人关系网络和话语体系的地缘优势,与村庄的联系千丝万缕。合作社采取农民联合组织的形式,相对于资本联合组织,准入门槛不高,更容易吸引小农户加入[2],具有自然而成的情感共鸣效果。落后地区的农民由于长期生活在贫困的环境之中,不能较好地与整个社会融为一体,受限于自身资源禀赋条件差,难以参加并融入到要求较高的社会活动和社会机构中,难以分享到社会所创造的最新成果和最新价值。因此,合作社作为深嵌农村地区弱势群体的联盟,农民构成了合作社的主体,农民合作社申请条件较为宽松,准入门槛低,为交往能力较低、社会参与性较差、基本处于自我封闭状态的农民敞开大门。村庄为合作社的发展提供人、地和资金等资源支撑,合作社在公共服务上为村庄反哺。作为中介角色,合作社通过承接国家项目资源,提供农业设施、饮用水安全治理、生产生活用电等各种基础设施建设工程,带动村集体经济,在经济收入、农村环保、医疗、卫生等层面共同发力,借助扶持政策实现公共服务,为乡村组织涣散提供免疫力,最终促使农村社会内部信任,公共服务优化升级,实现合作社的社会功能。

四、农民合作社的多维度功能实现路径

作为国家农业现代化建设的重要组织载体,在制度、工具和情感组织支持机制下,农民合作社的功能正在从单一的经济功能综合展开,在农村经济、社会、教育、生态、基层治理五个方面延伸的功能实现路径受到学界广泛关注和研究。

(一)经济功能——降成本、提收益

1.降低生产和交易成本

农民合作社通过社内合作变分散为集中的基本特征和方式,缓解了农民面临的初级产品与加工产品价格差和工农产品价格剪刀差双重价格弱势,可以一定程度上减少生产成本、降低市场进入和交易成本、增加农户收益、防范市场风险、提高组织化水平[25],还能帮助处于弱势的农业生产者分享来自加工和销售环节的部分利润,降低与市场对接交易的成本[16]。合作社的经济功能就是通过降低外部交易费用、降低生产投入、增加农户收入和储蓄的方式来实现,从而产生扶贫带动效果[26]。

2.促进规模化生产

农业专业合作社通过提高农业技术和生产资料质量,以统一生产和销售的方式促进生产规模和经营规模的扩大,以此提高交易额和规模收益,对小规模农户经济促进效果明显[27],通过合作社交易额的提升达到合作社的最终目标,促使社员能够获得相应的经济福利[28]。在农业规模化水平较高的地区同样如此,如巴西农业合作社通过为农民传递新技术、购买谷物、生产肥料等方式为扩大当地大豆产业规模和农业发展发挥巨大作用[29]。农户小规模又分散的经营方式使得其抵御市场波动的能力很低。合作社能够通过扩大生产规模而增强风险抵御能力,使农产品能够以更低的成本进入市场,降低了市场准入门槛,提高农产品竞争力。此外,合作社规模化经营体系内,农户不仅可以通过社内生产经营获得资产性收益分红,还可以通过务工实现工资性收益,增加收入稳定性、巩固脱贫成果。

3.提供金融服务

学者黄朱文和刘曦[30]通过对100家农民合作社和18家金融机构进行实地考察和问卷调查表明,金融服务对于农业发展促进效果明显,而农民合作社组织的存在有利于让普通农户获取融资等金融服务。以农民合作社组织为平台获取金融信贷的方式,可以增强组织嵌入与关系黏性,减少农村金融服务空白,解决农民资金匮乏。农户也可以通过对资源的入股和共同经营、更高的产品返还和外部资金的输入,获得更大的经济利益[31]。农户得到合作社提供的担保,可以获得小额信贷的支持,从而获得生产发展资金,保障其投入来源和预期收益。

(二)社会功能——促和谐,利团结

1.促进农村社会制度建设

农民合作社可以通过制度设计研究具有可持续性的农民帮扶模式,不仅有利于缓解农民能力偏弱的现实问题,也可以为落后地区的社会、文化和政治建设等方面的发展提供制度建设基础[6],因为它具有传播知识文化、宣传乡风文明和促进农村社会制度建设的作用,可以促进非正式制度的建立,提升农村整体素质,推进和谐社会的形成,以农村社会稳定保障乡村振兴战略的有序推进[5]。

2.提高社员主观积极性

现阶段,农户对于政府在农村推进的多项工作参与程度普遍不高,农民依然是被动参与和接受[32],但是合作社的出现能在一定程度上缓和这一矛盾。合作社可以从主、客观角度提高农民社会地位、赋予农民社会投票权帮助农民更好地融入社会,帮助农民拥有获得感和受重视感,有助于实现农民自由、幸福、和平、安宁以及精神愉悦[33],更能体现出社员的主体地位,变“要我发展”为“我要发展”,充分提高社员参与乡村振兴发展战略的主观能动性。

3.提供乡村就业岗位

就业是社会稳定的基础。广大农村地区工作岗位匮乏,而农民合作社的出现可以为弱势群体提供部分就业机会[34-35],通过吸纳困难农户就业,或让其参股[36],促进合作社社员拥有岗位带来的固定收益,实现稳定增收和脱贫致富,促进农村就业与社会和谐发展,还能够通过就业岗位在一定程度上解决农户和外界社会之间的连接问题,既服务社员,又反哺组织,对周围农民形成辐射带动作用,实现合作社的可持续发展[37]。

(三)教育功能——强意识,重培训

1.营造农村信用环境

农业农村经济发展环境受农户教育程度的显著影响[38],合作社组织的运营可以一定程度上优化农村信用环境、推进农村信用体系建设,促进社员对于民主权利的认识,达到对社员契约精神的教育目的,激励社员参与合作社事务,促成合作社规范运行[39]。崔宝玉和陈强[40]通过对多家合作社的实证研究表明,如果普通社员积极参与合作社的社员大会并积极影响决策,愿意对合作社的经营管理进行投入和监督,对社员自身的经营管理能力有提升价值。

2.挖掘农户发展潜力

农村自发形成的合作组织体现了内源性发展的理念,充分挖掘了禀赋偏弱人群的发展潜力,充分发挥落后地区和困难人群自身的作用[41],农民合作社为农民彰显主体性、激发潜力、提升自我管理水平和发展能力做出了巨大贡献[42]。有学者通过对广西壮族自治区凤山县的实证研究发现,山区农民合作社在教育农民应对市场、发掘农民自身潜力和“造血功能”等方面有重要作用[43],其内在机理是合作社通过赋权让社员拥有在实践中锻炼学习的机会,打破了农民传统的“等靠要”思想,提升了农民自我发展的主动性和潜力。

3.培养农民合作意识

农民合作社充分展示了合作意识和赋权的理念,能把农村潜在的亟待教育的农户吸引和集中起来,通过参加合作社可提高农民的意识和思维来改变其弱势地位,在农民自身的思维和认知水平上提高抵御自然灾害和市场风险的能力[44],提高农民的组织化合作程度,修补了农民在现代市场经济和知识经济这双重经济背景下的合作发展能力缺陷[45],有助于培育农民协作、互助的集体主义价值观,提高农村困难群体的互助合作能力和民主参与的权利。

(四)生态功能——促理念,共协作

1.宣传生态环保理念

农业面源污染因其隐蔽性而不便于监管[46],分散小农户无法依靠自身解决“产出来的安全”,市场机制和政府政策在“管出来的安全”方面又缺乏效果,“政府失灵”和“市场失灵”在治理中时有发生,不能将单一的政府或者市场视为治理农村环境的灵丹妙药,需要特殊力量或者制度来解决[47]。作为受众广泛的新型农业经营主体,合作社建立初衷离不开生态保护理念,在其资源承载力的基础上,采用环境友好型技术与途径,带动社员进行绿色和安全生产[48],荷兰环境合作社的经验做法表明,其能让农民萌发生态环保理念、探索符合地方实际的环境保护办法,有效解决农村生态问题[49]。

2.促進新型技术普及

合作社技术对接具有高效性[50],倡导的新型环境友好型技术能够实现较少废弃物的生产,能最大限度地提高能源和资源的利用效率,减少污染排放,在农村生态治理过程中发挥环境治理积极作用,是协助政府对农产品生产管理的重要组织[51]。罗磊等[52]通过实证研究发现,与政府农技部门、科研院所相比,合作社是绿色环保生产技术培训效果最优的组织,从公共物品治理的视角来看,合作社担任农村环境治理的责任主体,营造了更加适合居住的农村生活环境,促进了美丽宜居乡村建设[53]。

3.促成多方协作共进

有学者研究发现,针对农村生活垃圾治理的“合作社”模式能实现多方主体协作,打破原有的“原子化”村庄治理模式,通过村社分工、政府支持、各级联合等发挥合作社的生态功能。“公司+基地+合作社” “种养殖合作社+林地土地+合作社” “能人+合作社+农户”等合作社生态治理模式,既发挥了合作社的生态保护作用,又体现了合作社的益贫性[54]。更能促成政府、合作社、农民联动形成废弃物管理机制,从源头减少各类废弃物污染[55]。

(五)治理功能——建规制,助稳定

1.形成柔性约束

由于合作组织内存在各类有利于农业农村和农民自身发展的非正式制度[56],且农民合作社具有可信任性与权威性的重要优势,能在无形之中对社员形成软约束,如面对农产品质量控制、诚信交易、农药使用不超标等正式制度难以量化到位但又重要的生产行为,合作社可以通过加强对社员的激励、日常化的互相监督、口头上的谴责批评来软约束社员,从而发挥治理功能[57]。

2.建立硬性规制

合作社可以实施产品质量控制、统一生产标准与农村社会监督引导等“硬”性约束规制[58-59],克服成员机会主义行为、小农经济意识等困难[60],约束农户违背乡风民俗的社会行为。与此同时,合作社内部治理机制的完善和有序运行,如民主决策机制、监督机制、激励机制等一系列制度在农村的普及,在乡村治理的过程中形成了示范作用,能够在广大农村地区形成示范效应,让农户的民主决策意识和村社规范化治理意识得到提升,加快建立公民参与基层治理网络[61]。

3.辅助基层治理

合作社具有辅助基层治理维护乡村稳定的能力,通过侧面宣传、教育和解释的柔性方式来影响、组织和发动社员,在促进村社民主政治、维护地区稳定、协助居民管理等方面发挥正面作用[62],对推进乡村民主自我治理、加强社会活动管理具有重要的意义[63]。有学者研究表明,合作社能助力社会治理,维护地区稳定,促进乡村和谐,还能在行政基础之上形成村社融合治理,利于农村民主管理发展[57]。

五、结论与展望

(一)结论

通过对目前学界关于农民合作社本质特征、组织支持机制与多维度功能实现路径研究现状的梳理,本文得出以下结论:

第一,目前对于合作社的本质属性,多数研究基于罗虚代尔原则进行延伸,结合我国特定条件界定了合作社的本质与特征。但关于什么是我国标准、规范的合作社?怎样的合作社适合于我国国情、农情?这些问题仍没有揭晓最终答案。但毋庸置疑,在合作社形式逐步多样化的发展浪潮下,其内涵在实践中不断丰富,即使领办主体、经营模式、合作方式等方面存在多维差异特点,合作社均在农村发挥出了一定程度上的带动作用,被学界视为连接农户与市场、通过互助实现致富的理想方式。

第二,学界发现了农民合作社组织在新时代阶段的差异化发展,而不同类别的合作社具有明显的异质性。学者对于合作社的分类从领办主体、经营模式、合作方式等多个维度展开,这些从某一视角切入的研究有利于直观、清晰地划分类别,但同时容易造成的是,不同维度的分类会造成合作社特性重叠、划分重复。因此,如能对农民合作社的多维度特征进行综合考虑,建立统一、细致的综合分类标准体系,将有助于界定合作社组织类别,为各个类别合作社的差异化发展研究提供充分的理论基础,既有利于合作社的进一步深入研究,也有利于相关政策的制定和实施。

第三,学界对于农民合作社的组织支持给予了充分肯定。但现有主要聚焦于农民合作社某类组织支持的典型案例,部分研究仅仅对个别典型合作社进行深入探讨,还缺乏对具有不同异质性外部环境的合作社进行挖掘,相关研究的系统性略显不足。从研究内容来看,多运用定量分析方法对合作社组织支持促进农民增收、农产品质量安全提升等进行研究,对于合作社组织支持促进生态与社会功能实现的发掘还有很大的提升空间。从研究地区来看,对深度落后地区、民族地区和生态脆弱区的合作社组织支持和功能的研究较少,特别是将它们与当地文化背景、民族习性和生态特质相结合的研究较为匮乏。从调查视角来看,现有研究多数更为重视合作社理事长评价,从社员视角展开的研究较少,所用数据部分来源于农业主管部门、理事长自查自评,来自普通社员的较少,研究结论的客观性具有一定局限。

第四,学界对于农民合作社组织功能基本达成共识,普遍认为合作社具备经济、社会、教育、生态和治理等多项功能。但多数研究集中于其中的经济、社会功能,而对农民合作社的生态功能等研究不足,对合作社的产业升级、民俗文化、人文传承等拓展功能更是鲜有提及。在研究方法上,部分研究仅限利用少量农民合作社的宏观数据,对经济功能等特定范围进行描述性统计分析,缺乏构建统一的理论分析框架,对农民合作社多维度功能的全方位系统分析。此外,相关实证研究较少,部分学者利用了微观调查数据进行计量分析,但限制于调查地点范围、样本容量大小,研究结论的普适性具有一定局限。

(二)展望

推进乡村振兴战略是新时代的重大课题,农民合作社作为广受认可的益农重要载体,成为产业界、决策层、学术界共同关注的热点话题。在合作社深度参与乡村振兴的新时代背景下,相关学术研究明显滞后于实践,尤其是欠发达地区的合作社组织支持与功能实现路径研究还亟待总结、提炼。结合我国合作社发展实际,在以下几个方面可以进一步加强:

首先,应避免仅关注合作社的经济社会功能,要立足于综合功能,从系统论视角全面阐释合作社的经济、社会、教育、生态和治理五位一体功能。其次,可建立农民合作社的多维度特征综合分析评价体系,建立统一、细致的综合分类标准,对农民合作社类别的内涵进行诠释和划分。同時,必须考虑当前合作社发展的阶段性特征,应转变合作社组织的发展方式,从过去数量型、速度型的发展方式真正转变为质量型、效益型的发展方式,研究新阶段下合作社功能的挖掘和重塑,以解决人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾。再次,应注重对农民合作社进行交叉学科的研究,尤其是资源经济学、社会学、生态学等学科的交叉应用。最后,合作社作为实现小农户融入现代农业体系的重要方式,将广大落后地区合作社作为对象,将三类组织支持、五维度功能与经济、文化、生态和外部社会环境相结合进行分析有较大的研究空间。

参考文献:

[1]张红宇.促进农民合作社跨越式发展[N].农民日报,2017-10-10.

[2]孔祥智.合作社的益贫性[J].中国农民合作社,2016(07):38.

[3]黄胜忠.关于《农民专业合作社法》修订完善的几点思考[J].中国农民合作社,2015(3):29-32.

[4]崔宝玉.充分发挥合作社在推动小农户与现代农业发展有机衔接中的重要作用[J].中国农民合作社,2019(3):48.

[5]孔祥智.乡村振兴离不开农民合作社[J].中国农民合作社,2018(3):53-53.

[6]徐旭初,吴彬.减贫视域中农村合作组织发展的益贫价值[J].农业经济与管理,2012(05):18-24.

[7]KEBEDE E,SCHREINER D F.Economies of scale in dairy marketing cooperatives in Kenya[J].Agribusiness,1996,12(4):395-402.

[8]USDA.Cooperative Management[R].Cooperative Information Report,1995.

[9]王文.论农民专业合作社参与精准扶贫的有效途径[J].科技视界,2019(34):273-274.

[10]孔祥智,蒋忱忱.成员异质性对合作社治理机制的影响分析——以四川省井研縣联合水果合作社为例[J].农村经济,2010(09):8-11.

[11]徐旭初.农民专业合作社发展辨析:一个基于国内文献的讨论[J].中国农村观察,2012(5):2-12.

[12]黄祖辉,邵科.合作社的本质规定性及其漂移[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2009,(04):11-16.

[13]邓衡山,王文烂.合作社的本质规定与现实检视——中国到底有没有真正的农民合作社? [J].中国农村经济,2014(7):15-26,38.

[14]SEXTON R J,ISKOW J.The competitive role of cooperatives in market-oriented economies:A policy analysis[M].in Csaki C,Kislev Y(ed.).Agricultural Cooperatives in Transition,Boulder Colo.:Westview Press,1993,55-83.

[15]BARTON D G.What is a cooperative?[M].in Cobia D W(ed.).Cooperatives in Agriculture.Prentice-Hall,Inc.New Jersey,1989.

[16]黄祖辉.农民合作:必然性、变革态势与启示[J].中国农村经济,2000(08):4-8.

[17]徐旭初,吴彬.异化抑或创新:对中国农民合作社特殊性的理论思考[J].中国农村经济,2017(12):2-17.

[18]周振,孔祥智.新中国70年农业经营体制的历史变迁与政策启示[J].管理世界,2019,35(10):24-38.

[19]潘劲.合作社与村两委的关系探究[J].中国农村观察,2014(2):26-38,91,93.

[20]李霖,郭红东.产业组织模式对农户种植收入的影响:基于河北省、浙江省蔬菜种植户的实证分析[J].中国农村经济,2017(9):62-79.

[21]刘颖娴.当前中国农民专业合作社的困境与发展方向[J].中国农村经济,2013(3):89- 96.

[22]EISENBERGER R,FASOLO P,DAVISLAMASTRO V. Perceived Organizational Support and Employee Diligence,Commitment and Innovation[J].Journal of Applied Psychology,1990,75(01):51-59.

[23]CHONG HS,WHITE RE,PRYBUTOK V.Relationship among organizational support, JIT implementation, and performance[J].Industrial Management & Data Systems,2001,101(06):273-280.

[24]张彤,郎亮明,陆迁.组织支持激励保护性耕作技术采用效应与路径——基于北方瓜果种植户的实证研究[J].农业技术经济,2023(03):124-144.

[25]NANA AFRANAA KWAPONG,MARKUSHANISCH.Cooperatives and poverty reduction:a literature review[J].Journal of Rural Cooperation,2013,41(2):114-146.

[26]KINDIE G Agricultural cooperatives and rural livelihoods:evidence from Ethiopia[J].Annals of Public and Cooperative Economics,2012,83(2):181-198.

[27]伊藤顺一,包宗顺,苏群.农民专业合作社的经济效果分析——以南京市西瓜合作社为例[J].中国农村观察,2011(5):2-13.

[28]罗磊,唐露,菲彭莉.农村集体经济发展存在的问题及对策——以四川省大邑县为例[J].江西农业,2020(06):133,135.

[29]JACQUELYN C.Regional prestige:Cooperatives and agroindustrial identity in southwest Goiás,Brazil[J].Agriculture and human values,2003,20(1):37-51.

[30]黄朱文,刘曦.金融支持农民合作社发展的调查——基于郴州市100家农民合作社和18家金融机构调查[J].武汉金融,2018(07):71-74.

[31]HAGEN H,CONSTANZE S.Cooperatives for people-centred rural development[R].ILO:Cooperative Branch,2011.

[32]刘宇翔.欠发达地区农民合作扶贫模式研究[J].农业经济问题,2015(07):37-45,110-111.

[33]柴效武,叶益东.“农业合作社+农户”——农村制度变迁过程中组织模式的抉择[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2006(04):98-107.

[34]杨汉林.欠发达地区农民专业合作社发展与农民增收[J].求实,2012(S2):249-253.

[35]刘宇荧,张社梅,傅新红.农民专业合作社能否提高成员的收入?——基于參与模式的考察[J].农村经济,2019(04):71-79.

[36]刘艳丽,郭京裕.正视合作社在精准扶贫中的可持续问题[J].当代农村财经,2018(06):40-41.

[37]黄祖辉, 徐旭初.大力发展农民专业合作经济组织[J].农业经济问题,2003(5):41-45,80.

[38]蔡荣.“合作社+农户”模式: 交易费用节约与农户增收效应——基于山东省苹果种植农户问卷调查的实证分析[J].中国农村经济,2011(01):58-65.

[39]潘劲.中国农民专业合作社: 数据背后的解读[J].中国农村观察,2011(06):2-11.

[40]崔宝玉,陈强.资本控制必然导致农民专业合作社功能弱化吗?[J].农业经济问题,2011(02):8-15.

[41]葛栋栋,彭炼波,刘滨.乡贤助力提升农户创业意愿了吗?——参与合作社与未参与合作社的差异[J].新疆农垦经济,2022(03):31-39.

[42]黄祖辉.通过发展合作社实现内源扶贫——评《贫困中的合作——贫困地区农村合作组织发展研究》[J].中国农民合作社,2016(10):38-39.

[43]苏晓云.贫困地区农民合作经济组织实证研究——基于广西凤山县的调查与思考[J].毛泽东邓小平理论研究,2012(05):88-94,117.

[44]韩国民,高颖.西部地区参与式扶贫与农民专业合作社发展的互动研究[J].农村经济,2009(10):116-118.

[45]李红玲.农民专业合作组织的多元扶贫逻辑与公共治理[J].贵州社会科学,2014(7): 133-137.

[46]乔大宽,傅新红.社会学习、农户认知与农药减量施用——以市场环境为调节变量[J].新疆农垦经济,2022(02):1-9.

[47]罗磊,乔大宽,刘宇荧,等.农民合作社规制与社员绿色生产行为:激励抑或约束[J].中国农业大学学报,2022,27(12):270-284.

[48]霍学喜.鼓励农户安全生产行为 守护国家食品安全底线——评《合作社对农户安全生产行为的影响研究》[J].新疆农垦经济,2022(04):2.

[49]乐波.荷兰环境合作社与农村环境保护之借鉴[J].武汉理工大学学报 (社会科学版),2014(6):1039-1043.

[50]唐露菲,罗磊.农业技术对接模式对农民专业合作社发展的影响机制[J].乡村科技,2020(09):32-33.

[51]PENNERSTORFER D,WEISS C R.Product quality in the agri-food chain: do cooperatives offer high-quality wine? [J].European Review of Agricultural Economics,2013,40(1):143-162.

[52]罗磊,罗晨豪,刘宇荧,等.异质性视角下农户绿色生产技术采纳行为研究——基于四川省836份柑橘农户的调查数据[J].中国农业资源与区划,2023,44(04):172-183.

[53]CHAGWIZA C R,MURADIAN AND R,RUBEN.Cooperative membership and dairy performance among smallholders in Ethiopia[J].Food Policy,2016(59):165-173.

[54]王建良.扶贫攻坚造林专业合作社引领林业生态精准扶贫[J].林业经济,2017(10):31-34.

[55]黄泽宇,袁国轩,宗高旭. 我国农药废弃物管理改革方向探索——基于对国外管理模式的类型化比较研究[J].农业经济问题,2013(1):104-109.

[56]MOUSTIER P,TAM P T G,BINH V T,et al.The role of farmer organizations in supplying supermarkets with quality food in Vietnam[J]. Food Policy,2010,35(1):69-78.

[57]JIA X P,HUANG J K,XU Z G.Marketing of farmer professional cooperatives in the wave of transformed agrofood market in China[J].China Economic Review,2012,23(3):665-674.

[58]黄胜忠,邱营营.环境应对、消费者需求响应与农民专业合作社的质量控制行为[J].农村经济,2014(4):120-124.

[59]周洁红,杨之颖,梁巧.合作社內部管理模式与质量安全实施绩效:基于农户农药安全间隔期执行视角[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2019(1):37-50.

[60]罗磊,唐露菲,乔大宽,等.农民合作社培训、社员认知与绿色生产意愿[J].中国农业资源与区划,2022,43(09):79-89.

[61]温美荣.社会资本视域下我国农民专业合作社治理机制研究[J].理论探讨,2012(12): 23-26.

[62]FRANCESCONI G,WOUTERSE F.Building the Managerial Capital of Agricultural Cooperatives in Africa[J].Annals of Public and Cooperative Economics,2018,90(1):141-159.

[63]YU L,CHEN C,NIU Z,et al.Risk Aversion, Cooperative Membership and the Adoption of Green Control Techniques:Evidence from China[J].Journal of Cleaner Production,2020:123288.

责任编辑:李亚利

Research on the Organizational Support

and Function Realization Path of Farmer's Cooperatives

Luo Lei

(Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, Sichuan, China)

Abstract: With the orderly promotion of the national rural revitalization strategy, the increase of farmers income and the practical needs of agricultural large-scale production, the farmers cooperatives have attracted wide attention. The cooperatives' functions and organizational support to promote the development of agriculture and rural farmers have been generally recognized in the academic circle. Through literature review and analysis, the findings are as follows.(1)There are abundant researches on the nature and characteristics of farmer cooperatives, and the types of cooperatives in the new era show multidimensional differences in organizational management mode, leading subject and transaction mode; (2)Farmers cooperatives have outstanding advantages in exerting organizational system, tools and emotional support. The idea needs to be expanded that we use farmers cooperatives to exert organizational functions and support the development of agriculture, rural areas and farmers under the background of rural revitalization.(2)The existing studies of evaluating the functions of farmer cooperatives have extended from the sole economic aspect to the five aspects of economy, society, education, ecology and grass-roots governance. In terms of future research direction, the research on the function and nature of cooperatives should be expanded to a broader dimension, and multi-disciplinary exploration and research should be carried out to demonstrate, interpret and consider farmer cooperatives in the new stage background and new social environment.

Key words: farmer specialized cooperative; organizational support; organizational function