科技扶贫政策能降低脱贫农户贫困脆弱性吗?

2023-10-21陈志王晨屹吴海涛

陈志 王晨屹 吴海涛

摘要:文章利用2020年鄂南山区S县贫困户脱贫质量调研数据,采用OLS和Probit回归模型,实证考察了科技扶贫政策对脱贫农户贫困脆弱性的影响,并检验了脱贫农户农技水平和持久脱贫信心在影响机制中的中介效应。结果表明:科技扶贫政策显著抑制了脱贫农户贫困脆弱性。进一步的作用机制分析表明,脱贫农户农技水平和持久脱贫信心在科技扶贫政策和脱贫农户贫困脆弱性之间均发挥着显著的部分中介效应,明确了脱贫能力的提升和脱贫信心的增强是科技扶贫政策降低贫困脆弱性的深层原因。据此提出,在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要时间节点上,要加强对贫困户的识别能力,精准实施科技扶贫政策,瞄准脱贫人口提供农业技能培训,积极引导提高农户的内生动力,调动其参与科技扶贫的积极性,提高脱贫农户的农技水平,增强持久脱贫信心,使得科技扶贫政策取得更好的减贫增收效果,从而降低贫困脆弱性,确保脱贫农户稳定脱贫、不返贫。

关键词:科技扶贫政策;政策效应评估;脱贫农户;贫困脆弱性

一、引言

当前,我国已经全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题[1]。然而,消除绝对贫困并不意味减贫工作就此终止,相对贫困现象的长期存在,将成为今后贫困治理领域的重点任务[2]。

在我国贫困治理进入新阶段之后,面对复杂多变的扶贫环境以及致贫因素各有不同的贫困户,科技扶贫政策成为破解贫困问题的重要发力点[3]。科技扶贫政策依托于科学技术,在坚持以人为本的前提下,注重个体素质的提升,同时需要依靠科技、自然资源、劳动力、资金等要素的综合投入,最终实现消除贫困的目标[4]。但是,由于目前仍然存在因科技门槛过高导致农户参与度低、承载科技扶贫的产业不够精准[5]、机械化难以实现、规模效应难以形成、科技扶贫行动碎片化[6]等问题,致使科技扶贫政策实施未达到完全预期目标。随着社会经济的不断发展,脱贫群体会逐渐产生强烈的持久脱贫意愿和提高应对风险冲击能力以降低贫困脆弱性的现实需求。因此,探究科技扶贫政策如何影响脱贫农户的贫困脆弱性对完善我国扶贫机制和政策体系,助力乡村振兴战略的实施具有十分重要的现实价值。

精准扶贫战略实施以来,学界对科技扶贫政策一直保持着很高的研究热度。一是科技扶贫政策的核心重点在于通过将科学技术蓄存于农户,形成智力资本积累,提高农户科技文化素质,在自我积累、自我发展的过程中摆脱贫困[7]。二是科技扶贫政策大多依据农户脆弱性生计,将科技扶贫与市场经济紧密结合[8],通过出台科技扶贫政策,完善科技扶贫体系,进一步推动贫困地区三大产业融合发展[9]。三是要不断改进科技扶贫模式,使之与农户产业基础和资源禀赋相适应[10],在充分考虑政策可实施性基础上,保证农户民主权利不受损害[11],最终实现科技扶贫政策的正向减贫效果。

通过对上述研究进行分析梳理后发现,大多数研究聚焦于科技扶贫政策及其实现效果,鲜有文献从脱贫农户视角出发,研究科技扶贫政策与贫困脆弱性二者关系。鉴于此,本研究将通过分析科技扶贫政策对脱贫农户贫困脆弱性的影响机制,力图找到当前科技扶贫工作中存在的问题,进而提出优化科技扶贫工作成效的针对性建议,不断强化科技扶贫政策的减贫作用。

二、理论分析与研究假说

(一)科技扶貧政策与脱贫农户贫困脆弱性

科技扶贫作为一种综合扶贫开发方式,在融合产业扶贫、智力扶贫和创业扶贫等多种扶贫举措的基础上[12],凭借自身科技优势,通过开展技术培训,提高农户科学技术能力,激发其内源动力,增强持久脱贫信心,最终使得贫困地区脱贫农户摆脱贫困脆弱性,以实现收入稳定增长和长远致富。受到历史、地域、气候等多重因素的制约,贫困户普遍缺少科学种植养护知识,作物种植质量不高,市场价值越来越低。贫困地区社会经济发展缓慢导致扶贫开发任务更加艰巨。因此,必须充分利用先进技术提高产量,而非通过扩大耕地面积的方式增加收入。在实施精准扶贫战略背景下,科技扶贫通过宣传推广、指导培训等方式,使得贫困农户得以掌握先进、适用的农业科技,拓宽以往的致富途径,转变农户“等、靠、要”观念,在引导其实现自我救助、自我帮扶的前提下,进一步推动脱贫农户的自我发展,使得“人的素质性脱贫”问题得到根本性解决[11]。通过加大农业科技普及力度,农户加深对科技创新成果的认识和理解,自身科技素质得到提升,科技在农业生产活动中得到广泛使用,从而拉动贫困地区经济增长。科技扶贫的根本目的是全面激发农户自我脱贫潜力,利用科技手段,向农户传授先进的农业生产技能,提高劳动生产效率,实现收入稳定增长,增强应对外部冲击的能力,降低其贫困脆弱性。

据此,本文提出研究假设H1:科技扶贫政策与脱贫农户贫困脆弱性呈负相关关系,实施科技扶贫政策可以显著降低脱贫农户贫困脆弱性。

(二)科技扶贫政策、家庭农技水平与脱贫农户贫困脆弱性

阿玛蒂亚·森[13]认为,可行能力的缺失是导致贫困发生的根本原因,发展中国家摆脱贫困的途径大多选择提高贫困地区农技水平,通过人力资本投资提高人口质量。农技水平决定脱贫农户的农业生产效率,体现农户依托农业脱贫增收的潜力,是重要的智力资本。随着农技水平的不断提高,家庭人力资本水平和内生发展能力也不断得到增强[14]。但贫困地区产业基础薄弱,缺少现代农业科技支持,农技水平落后,脱贫农户难以实现稳定增收。针对贫困地区特色农业实施科技扶贫政策,是实现贫困地区人力资本积累的重要途径。科技扶贫政策通过教育培训、技术集成示范、田间指导等方式[10],弥补贫困地区在教育、信息、社会网络等资源的短缺,破解了农技水平滞后、缺乏科技支撑平台的困境,精准提升了脱贫农户家庭生产技能,达到增强脱贫农户应对外部风险能力的目的,降低其贫困脆弱性。

据此,本文提出研究假设H2:科技扶贫政策可通过提高脱贫农户农技水平降低其贫困脆弱性。

(三)科技扶贫政策、持久脱贫信心与脱贫农户贫困脆弱性

行为学和心理学中的交互决定、行为激励等理论比较适合用于对脱贫农户持久脱贫信心的研究。作为执行个体行为的基础,个体意愿不仅仅取决于行为整体评价,还会受到社会规范和感知行为控制的综合影响[15]。实施科技扶贫的过程中,脱贫农户的行为往往会受到来自技术、能力和主观感知等自身因素以及时机、合作和政策效果等外部环境产生的多重影响[16]。

在农村市场供给关系影响下,先进、适合的科技扶贫政策结合当地资源禀赋优势,拓宽贫困地区资金引入渠道,鼓励引导当地脱贫农户提高科学技术水平,改进生产条件,从而增强贫困农户抵御贫困的信心,进而实现稳定增收[4]。同时在扶贫过程中,科技专家应就国家精准扶贫政策进行全面深入的讲解宣传,使脱贫农户可以明确感受到科技扶贫政策为其提供的支持帮助,提高参与积极性,增强抗击风险的信心[17]。科技扶贫政策通过扶持脱贫农户提高自身农技水平,使其具备长久脱贫的条件,同时增强持久脱贫信心,最终实现降低贫困脆弱性的目的。

据此,本文提出研究假设H3:科技扶贫政策可通过增强脱贫农户的持久脱贫信心来降低其贫困脆弱性。

三、实证方法、数据来源与变量说明

(一)实证方法

1.贫困脆弱性的测度方法。2001年,世界银行(WORLD BANK)[18]发布《世界发展报告》,首次定义“贫困脆弱性”,通过对个体或家庭在未来陷入贫困的可能性进行测算来判定目前所处的贫困状态,通常用于事前预测贫困发生,这一特质可以帮助政府更好地瞄准贫困脆弱性农户,有效利用扶贫资源,制定相应的扶贫策略[19]。目前学界普遍将贫困脆弱性的定义分为三种,即预期贫困的脆弱性(VEP)、低效用水平的脆弱性(VEU)和风险暴露贫困的脆弱性(VER)[20-21]。考虑到VEP定义下的贫困脆弱性可利用截面数据进行测算,且测算结果具有前瞻性,本文最终选择VEP方法测度样本地区家庭的贫困脆弱性。

VEP理论认为根据家庭特征变量测算出的未来福利水平会对贫困脆弱性产生决定性影响。VEP定义下的贫困脆弱性可由式(1)表示:

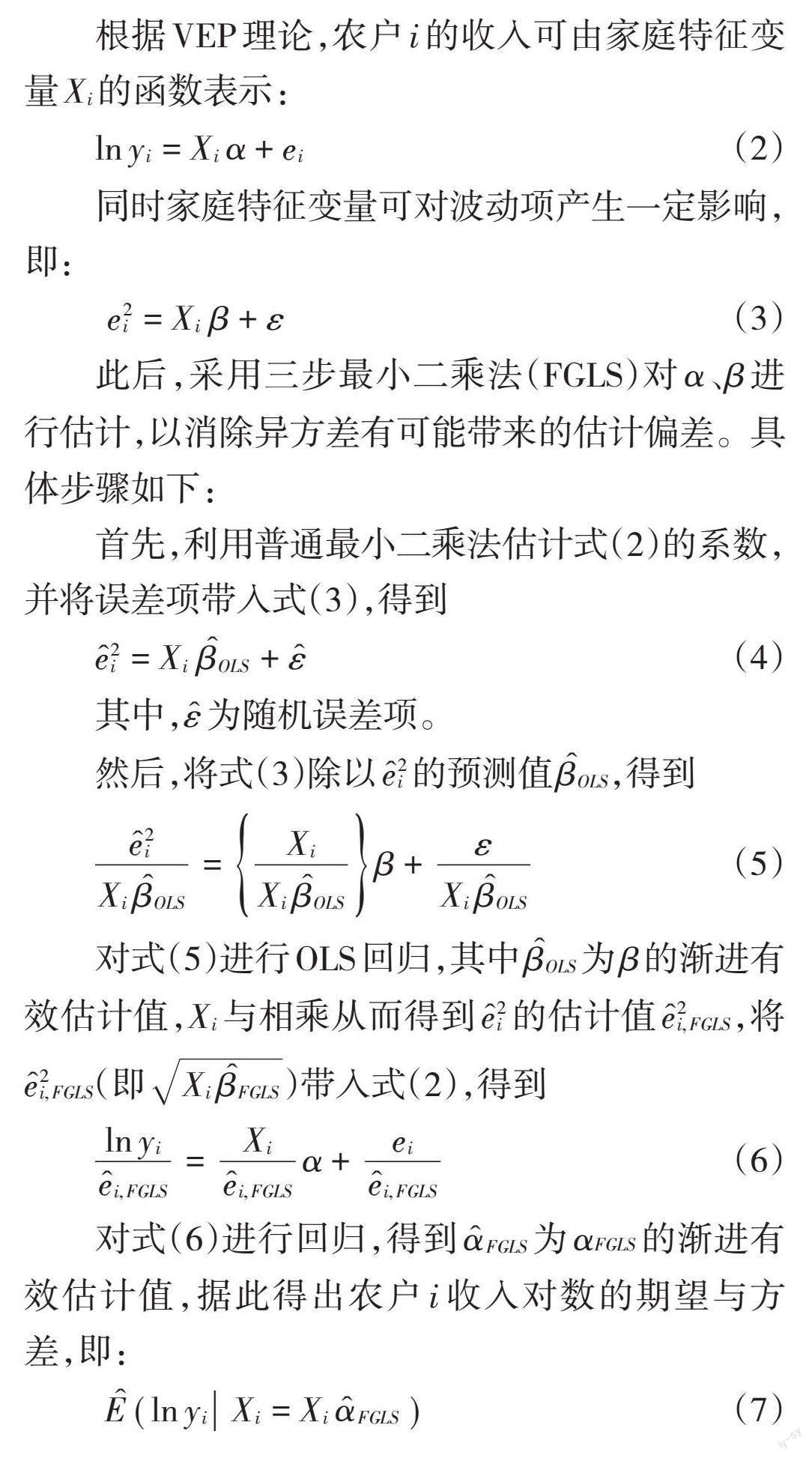

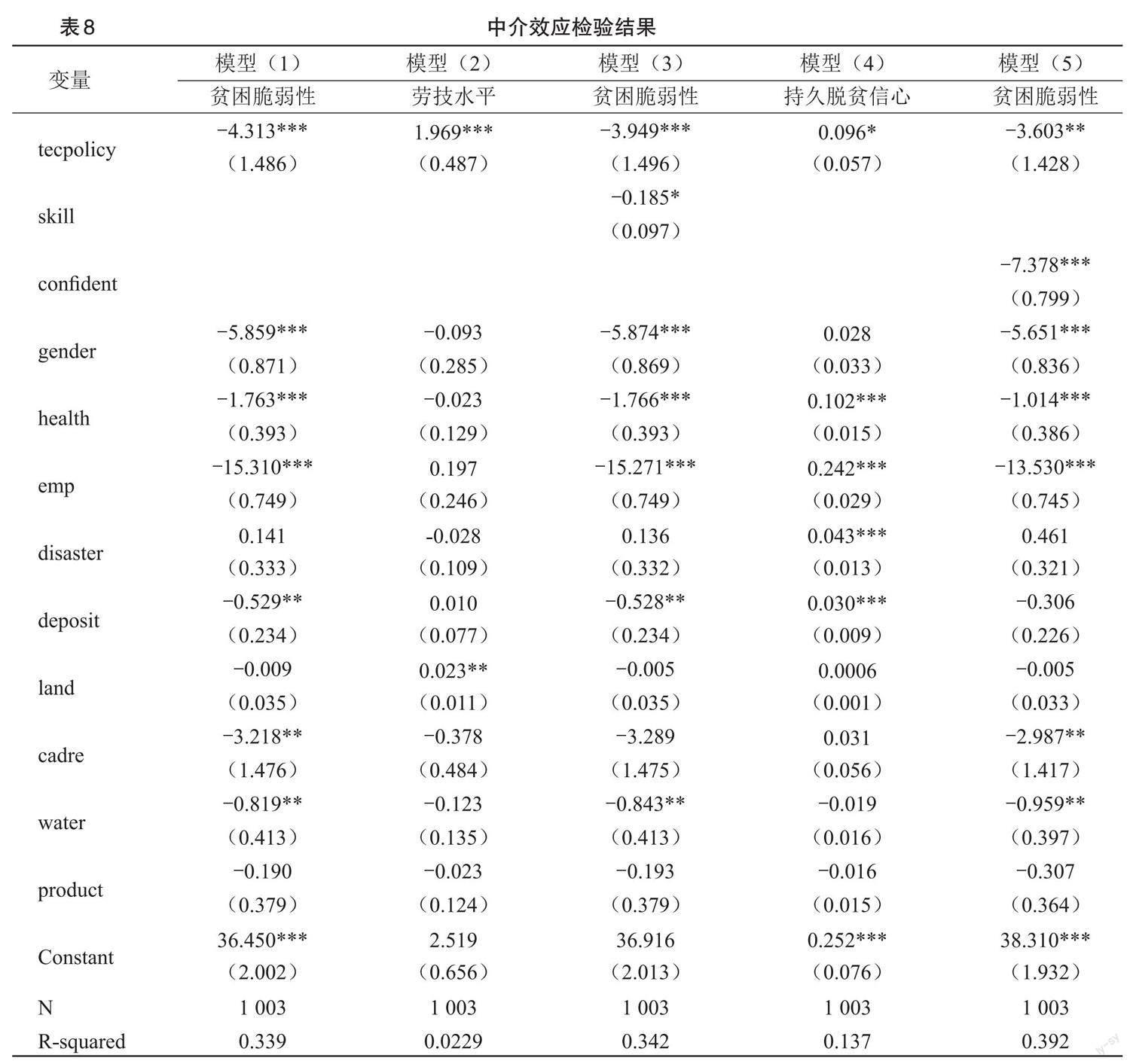

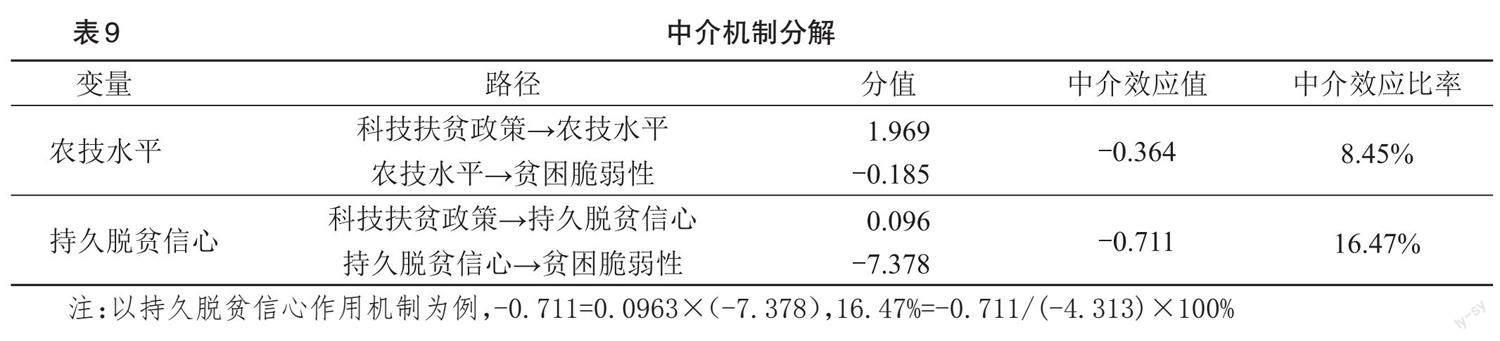

[υi,t=prob(lnyi,t+1 其中,[i]表示农户个体,[t]表示时间,[υ]表示农户贫困脆弱性,即农户[i]在([t+1])期收入的自然对数低于贫困线[P]的自然对数的概率,由于通常认为对数正态分布可以较准确地表现低收入群体的收入特征,因此,因变量选取收入的自然对数。 根据VEP理论,农户[i]的收入可由家庭特征变量[Xi]的函数表示: [lnyi=Xiα+ei] (2) 同时家庭特征变量可对波动项产生一定影响,即: [e2i=Xiβ+ε] (3) 此后,采用三步最小二乘法(FGLS)对[α]、[β]进行估计,以消除异方差有可能带来的估计偏差。具体步骤如下: 首先,利用普通最小二乘法估计式(2)的系数,并将误差项带入式(3),得到 [e2i=XiβOLS+ε] (4) 其中,[ε]为随机误差项。 然后,将式(3)除以[e2i]的预测值[βOLS],得到 [e2iXiβOLS=XiXiβOLSβ+εXiβOLS] (5) 对式(5)进行OLS回归,其中[βOLS]为[β]的渐进有效估计值,[Xi]与相乘从而得到[e2i]的估计值[e2i,FGLS],将[e2i,FGLS](即[XiβFGLS])带入式(2),得到 [lnyiei,FGLS=Xiei,FGLSα+eiei,FGLS] (6) 對式(6)进行回归,得到[αFGLS]为[αFGLS]的渐进有效估计值,据此得出农户[i]收入对数的期望与方差,即: [E(lnyiXi=XiαFGLS)] (7) [V(lnyiXi)=XiβFGLS] (8) 因此,贫困户[i]收入对数期望为[XiαFGLS],收入对数方差为[XiβFGLS],贫困脆弱性可表示为: [vi,t=prob(lnyi 2.基准回归模型 。为验证科技扶贫政策对脱贫农户贫困脆弱性的影响,本文构建基准模型如下: [Vuli=α0+α1×tecpolicyi+α2×Crli+εi] (10) 其中,[i]表示脱贫农户个体,[Vuli]表示绝对贫困线标准下脱贫农户贫困脆弱性(单位为%),[α0]表示截距项,[tecpolicyi]表示是否参与科技扶贫政策,[Crli]表示涵盖个人、家庭特征的控制变量,[εi]表示随机扰动项。 (二)数据来源 本研究使用的数据来源于研究团队于2020年7月中旬在鄂南山区S县进行的贫困户脱贫质量调研。作为省级贫困县,S县已于2018年底实现全县“脱贫摘帽”,全县建档立卡贫困人口均实现了现行标准下的脱贫。然而,S县地处偏远山区,资源禀赋条件较差,自然环境恶劣,经济发展缓慢滞后,生计水平较低,农户虽已“脱贫摘帽”,但返贫风险仍然存在。本次调研覆盖S县全部13个乡镇,调查对象仅涉及脱贫农户,结合分层随机抽样和定向抽样,兼顾了经济发展水平、科技扶贫政策实施等方面的差异,最终确定样本脱贫户,对其户主或其成年家庭成员进行问卷调查,了解脱贫前后的政策享受情况与生计状况。本次调研发放1 034份问卷,去除有缺失值和极端值样本后,保留有效问卷1 003份①,有效率为97.00%。抽样结果显示,本次调查具有较好的代表性。 (三)变量说明 1.被解释变量。将上文采用VEP方法测算脱贫农户贫困脆弱性结果作为被解释变量。 2.核心解释变量。通过调查问卷所提供的“你是否享受到科技扶贫政策”项目,将科技扶贫政策(tecpolicy)设定为核心解释变量。若脱贫农户参与科技扶贫政策,赋值为1;反之为0。混合型扶贫政策赋值方法与其一致[22]。 3.控制变量。本文借鉴已有研究[17,19,22],将可能对脱贫农户贫困脆弱性产生影响的因素作为控制变量,主要分为个人和家庭层面。其中个人层面包括:脱贫农户户主性别(gender)和户主健康水平(health);家庭层面包括:家庭存款金额(deposit)、干部有无(cadre)、人均耕地面积(land)、对自然灾害的敏感性(disaster)、家庭水资源稀缺度(water)、外出务工占劳动力的比例(emp)和农产品销路的敏感性(product)。 4.稳健性检验变量。为了避免基准模型因遗漏重要变量而导致的估计偏误,本研究增加了三个新的控制变量,即户主受教育程度(edu)、私人转移支付(private)和混合型扶贫政策(mixpolicy)。 5.中介变量。本文选取脱贫农户农技水平(skill)和持久脱贫信心(confidence)作为中介变量。使用脱贫农户“家庭农业产值与从事农业生产的劳动力比值”即家庭农业人均产出表征家庭农业技术水平[23],并作对数处理。通过调研问卷提供的“您是否对家庭持久脱贫具有信心”项目,对答案“是”,赋值为1;对答案“否”,赋值为0。变量描述性统计如表1所示。 四、实证分析 (一)贫困脆弱性的测度结果与分析 由上文中式(9)可见,贫困线的选取对测度贫困脆弱性有重要影响。为此,出于稳健性考量,本研究同时选择了国内贫困标准线和国际贫困标准线予以测度贫困脆弱性。其中对于国内贫困标准线,一方面选择我国现行的绝对贫困线,即人均年收入2 300元(2010年不变价),另外,在此基础上,借鉴SATYA等[24]提出的一种利用公理化方法确定的“综合贫困线”,结合张楠[25]的做法,将现有绝对贫困线和参照群体收入进行加权平均,得出中国农村综合贫困线为每人每年4 092元。对于国际贫困标准线的选择,遵循学界的通行做法,在世界银行划定的1.9美元/天(国际极端贫困标准)和3.1美元/天(一般贫困标准)的贫困标准的基础上,利用世界银行公开的购买力平价指数换算调整,同时考虑到我国城乡存在30%左右的物价差异这一现实背景,最终得到我国农村家庭的国际贫困标准线[22]。 基于上述VEP估计方法,针对不同贫困线,分别对总样本、一般贫困户和低保贫困户的贫困脆弱性均值进行计算,结果如表2所示。根据测算结果可以看出,对于四种贫困线,一般贫困户的贫困脆弱性均值都明显低于低保贫困户。由于低保贫困户家庭在资源禀赋条件通常不及一般贫困户家庭,应对疾病、灾害等冲击的能力较低,从而导致家庭贫困脆弱性较高,未来再次陷入贫困的概率也较大。贫困线标准提高,贫困脆弱性均值也随之增加。 此外,关于贫困脆弱家庭的识别标准,不同学者由于研究目的不同,对其选择也有一定的差异。一些学者如CHAUDHURI等[26]和NOVIGNON等[27]選择将0.5作为脆弱线,同时选择0.75作为高脆弱线,即农户在下期有较高概率陷入贫困。但有些学者认为0.5作为脆弱线难以识别暂时贫困的农村家庭,鉴于此,GUNTHER和HARTTGEN[28]通过设定家庭在未来两年可能陷入贫困,采用了更为严苛的0.29作为脆弱性水平线。本研究对0.29、0.5和0.75三条脆弱性水平线进行综合考量,分析不同标准下样本地区贫困户贫困脆弱性水平的差异变化。不同贫困线与不同脆弱性阈值选择下的脆弱性农户数量如表3所示。 以绝对贫困线为例,当脆弱性水平线选择0.5时,有26个脱贫农户家庭贫困脆弱性高于所选水平线,占总样本的2.59%,即贫困发生率为2.59%。从总体上看,随着贫困线和脆弱性水平线的提高,脆弱性农户数量和贫困发生率也在逐渐增加,当贫困线从1.9美元/天提高到我国绝对贫困线,脆弱性水平线为0.29时,贫困发生率从2.59%上升到21.24%,说明我国虽然已经实现全面脱贫,但仍然存在一些农户收入与国家贫困线差距较小,风险和冲击可使其再次陷入极端贫困。 (二)科技扶贫政策对脱贫农户贫困脆弱性的影响 由于变量之间可能存在共线性问题,首先对所有变量进行共线性检验。检验发现,变量之间方差膨胀因子(VIF)最大为1.12,平均VIF为1.05,远小于10,可以认为变量间无多重共线性。 表4为基准模型估计结果。模型(1)无任何控制变量,科技扶贫政策作为单一因素对脱贫农户贫困脆弱性的影响系数在10%水平下显著为负。模型(2)加入控制变量,科技扶贫政策再次显著降低脱贫农户的贫困脆弱性,估计值为-4.313。模型(3)经过怀特异方差修正的回归检验结果表明上述结论依然成立。在此基础上,模型(4)逐个剔除不显著变量,反向筛选,结果显示,参与科技扶贫政策、户主性别为男性、户主身体健康、外出务工比例高、家庭存款金额较大、亲属中有村镇及以上干部和家庭水资源稀缺度较低均对贫困脆弱性有明显的抑制作用。由此假设H1得到验证。 通过控制变量的回归结果可知,当前农户收入来源主要还是依靠体力劳动,当户主性别为男性,身体越健康,外出务工比例较高时,家庭依靠劳动获得的收入就越稳定,从而降低了未来陷入贫困的可能,减少了贫困脆弱性。家庭存款多、水资源充足,表明农户自身资源禀赋条件较好,应对风险冲击的能力较高,从而抑制了贫困脆弱性。此外,亲属中有村镇干部可以明显降低贫困脆弱性,说明样本地区目前在扶贫实践中存在一定程度的“精英俘获”现象,可能是由于一部分扶贫资源会从干部流向关系型农户,从而抑制其贫困脆弱性。 五、稳健性检验 (一)更换计量分析方法 在基准回归模型的基础上,采用Probit模型再次检验结论的稳定性。在上文提到的0.29、0.5、0.75三条脆弱性水平线中,选择最为严苛的0.29作为脆弱线标准定义新的被解释变量Vul_p,即大于(包含等于)阈值线29的样本赋值为1,小于29则赋值为0,结果如表5所示。模型(1)为基准回归结果,模型(2)为Probit回归结果。两种方法得到的估计结果均说明,参与科技扶贫可抑制脱贫农户贫困脆弱性,且在统计意义和经济意义上具有显著性,因此,假设H1成立。 (二)加入潜在的遗漏变量 由于科技扶贫政策在实施过程中存在不确定性和复杂性,可能会导致某些重要变量被遗漏。总体来讲,对于我国农村贫困地区,影响农户贫困脆弱性的因素存在共性,如劳动力受教育年限的增加可以降低农户脆弱性[29],因为随着教育水平的不断提高,对新事物接受能力越高,学习新技能更快,也可以更加充分透彻地理解政府实施的科技扶贫政策和相关措施,取得更好的脱贫效果[30]。同时,在我国农村普遍存在亲朋、邻里之间的馈赠即私人转移支付,当社会保障制度不完善时,农户生活中的冲击性事件会导致其收入产生巨大波动,比如当年有婚丧嫁娶大事或大病治疗等情况,在一定程度上,私人转移支付会充当替代公共转移支付的角色[31],以缓解农户的收入冲击,降低农村家庭的贫困脆弱性。此外,我国在脱贫攻坚过程中形成的多元扶贫格局,使得产业扶贫、就业扶贫、金融扶贫等多种扶贫政策有机组合,充分调动了其他扶贫力量,进一步降低了贫困脆弱性。因此,本研究加入脱贫农户户主受教育程度、私人转移支付和混合型扶贫政策三个新的控制变量,避免因为遗漏变量造成估计偏误。 表6汇报了加入上述三个变量的回归结果。通过模型(1)至模型(5)估计结果可以看出,三个遗漏变量均对脱贫农户贫困脆弱性的下降产生显著影响。其中,模型(5)估计结果表明,在同时加入三个遗漏变量之后,拟合优度系数由基准回归模型中的0.339增加到0.442,说明模型解释力进一步增强。同时,科技扶贫政策估计系数的绝对值较基准回归模型下降了39.8%,即基准回归模型中,科技扶贫政策对贫困脆弱性的抑制效应中包含了一部分本该由教育水平、私人转移支付和混合型扶贫政策解释的抑制效应,由此可见,由于遗漏重要变量,科技扶貧政策对贫困脆弱性的影响系数绝对值出现一定程度的向上偏倚。 (三)安慰剂检验 本研究构造安慰剂检验(Placebo Test),进一步明确是科技扶贫政策而非该地区其他因素对脱贫农户贫困脆弱性造成影响。具体地,其他控制变量保持不变,人为干预并使得样本区域科技扶贫政策变量发生改变,使得科技扶贫政策对脱贫农户产生随机性冲击,并将随机过程重复500次。因此,保持上文中的控制变量一一对应,由计算机随机生成并分配各农户科技扶贫政策参与情况,若结果显示科技扶贫政策对贫困脆弱性并未产生抑制效应,说明是科技扶贫政策本身影响了脱贫农户的贫困脆弱性,排除了样本地区其他因素的影响。表7模型(1)为基准结果,模型(2)为安慰剂检验估计结果。结果显示,安慰剂检验估计系数为1.152,估计结果并不显著,即通过安慰剂检验进一步验证是科技扶贫政策自身对脱贫农户贫困脆弱性产生了抑制效应。 六、中介效应检验及分析 在理论分析推断的基础上借鉴MACKINNON等[32]的研究方法,针对脱贫农户农技水平和持久脱贫信心在科技扶贫政策和贫困脆弱性之间是否存在中介效应进行检验和作用机制分析。 [Vuli=β0+β1×tecpolicyi+β2×Crli+εi] (11) [Medi=μ0+μ1×tecpolicyi+μ2×Crli+εi] (12) [Vuli=γ0+γ1×tecpolicyi+γ2×Medi] [ +γ3×Crli+εi] (13) 其中,[Medi]表示中介变量即脱贫农户的农技水平和持久脱贫信心。根据中介效應检验程序,模型(11)-(13)回归结果均需显著。以脱贫农户农技水平为例,若科技扶贫政策影响系数[γ1]显著,农技水平系数[γ2]显著,且[γ1]绝对值小于[β1]绝对值,表明脱贫农户农技水平起到部分中介作用;若科技扶贫政策估计系数[γ1]不显著,农技水平估计系数[γ2]显著,则农技水平存在发挥完全中介效应的可能性。下文将具体分析中介效应估计结果。 (一)基于家庭农技水平的作用机制检验 表8模型(1)为基准结果,模型(2)检验科技扶贫政策对脱贫农户农技水平的影响,结果表明,实施科技扶贫政策对脱贫农户农技水平的估计系数为1.969,在1%水平下科技扶贫政策显著提高了农户农技水平。模型(3)中科技扶贫政策、农技水平分别通过1%和10%显著性水平检验,其中科技扶贫政策的估计系数绝对值为3.949,小于模型(1)中估计系数绝对值4.313,即农技水平发挥部分中介效应。因科技扶贫政策将科学技术蓄存于农户,提升农业技术水平,进一步提高收入,最终降低其贫困脆弱性。同时,采用索贝尔检验,其统计值在10%水平上拒绝了“不存在中介效应”的原假设(p值0.084),再次验证农技水平具有部分中介作用。因此,科技扶贫政策通过提高脱贫农户农技水平降低其贫困脆弱性,本文假设H2得到验证。 (二)基于持久脱贫信心的中介效应检验 表8模型(4)结果表明,科技扶贫政策对脱贫农户持久脱贫信心的估计系数为0.0963,在10%统计水平下科技扶贫政策显著提升脱贫农户持久脱贫信心。模型(5)中科技扶贫政策、持久脱贫信心的估计系数分别通过了5%和1%的显著性水平检验,并且科技扶贫政策估计系数绝对值3.603小于模型(1)中估计系数绝对值4.313,这说明持久脱贫信心同样充当了部分中介效应的角色。在此基础上,进一步采用索贝尔检验,检验结果显示在10%水平下(p值为0.094)拒绝“不存在中介效应”的原假设,再次验证脱贫农户持久脱贫信心发挥了部分中介效应。因此,科技扶贫政策通过增强脱贫农户持久脱贫信心降低其贫困脆弱性。即本文假设H3得到验证。 (三)中介机制分解分析 科技扶贫政策通过家庭农技水平和持久脱贫信心显著影响脱贫农户贫困脆弱性,表9汇报了对上述中介机制的分解结果,可以发现,科技扶贫政策通过农技水平和持久脱贫信心二者作用于贫困脆弱性的中介效应值分别为-0.364和-0.711,在科技扶贫政策影响贫困脆弱性的总效用中,脱贫农户农技水平的中介效应占比为8.45%,持久脱贫信心占比16.47%,均可视为作影响过程中的重要渠道因素。因此,实施科技扶贫政策,提高脱贫农户农技水平,增强了农户持久脱贫信心,从而抑制其贫困脆弱性。 七、结论与启示 (一)主要结论 本文基于2020年鄂南山区S县贫困户脱贫质量调研数据,首先根据VEP方法测度样本地区脱贫农户的贫困脆弱性,然后采用OLS和Probit回归模型重点分析了科技扶贫政策对脱贫农户贫困脆弱性的影响,从前瞻性视角出发,对科技扶贫在脱贫减贫过程中发挥的作用效果进行再评估,并检验了农技水平和持久脱贫信心在两者关系之间的中介作用。通过加入脱贫农户户主受教育程度、私人转移支付和混合型扶贫政策三个遗漏变量,构造安慰剂检验,进一步验证本文结论具有稳健性。研究结果表明:(1)随着贫困线和脆弱性水平线的提高,脆弱性农户数量和贫困发生率也在逐渐增加。我国虽然已经实现全面脱贫,但在贫困地区仍有一部分脱贫农户人均纯收入刚刚超过国家贫困线,这些农户在遭遇风险和冲击时有可能再次陷入极端贫困。(2)科技扶贫政策的实施对脱贫农户的贫困脆弱性产生显著的抑制效应,同时,户主性别为男性、户主健康水平高、外出务工占劳动力的比例高、家庭存款金额较大、亲属中有村镇及以上干部和家庭水资源稀缺度较低均对贫困脆弱性有明显的抑制作用。(3)脱贫农户农技水平和持久脱贫信心在科技扶贫政策和脱贫农户贫困脆弱性之间发挥着部分中介作用。实施科技扶贫政策显著影响脱贫农户的脱贫能力和脱贫心理,提高了农户的农技水平,增强了农户持久脱贫信心,从而对降低其贫困脆弱性。 (二)政策建议 基于上述结论,为有效推进科技扶贫政策实施,防止脱贫农户未来再次陷入贫困,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,稳步推进乡村振兴战略,本研究提出以下几点政策建议: 1.加强对贫困农户的动态监测识别能力。脱贫不稳定户和边缘户抵御外部冲击能力不足,具有较高的返贫风险,因此,巩固脱贫攻坚成果,要充分利用信息资源,不断加强监测信息整合,建立防止返贫致贫发生的动态管理模式,及时防范化解风险 2.瞄准脱贫人口提供农业技能培训。在贫困地区广泛开展技能培训,强化对贫困户人力资本的培育和投资,充分利用专业化人才,针对不同条件提供差异化培训内容,同时重视培训效果的提升,以此提高脱贫农户科学技术素养和农技水平,以便更好地参与到科技扶贫政策的实施中去,不断提高抗击风险冲击的能力,降低自身贫困脆弱性。 3.积极引导提高农户的内生动力。当前贫困地区还有部分农户存在“等靠要”思想,缺乏发展的内生动力,这是农村人口长期处于贫困状态的内在根源,在后续实施科技扶贫政策过程中,要更加明确扶贫对象的需求,调动其参与的积极性,增强脱贫农户的持久脱贫信心,使得科技扶贫政策取得更好的减贫增收效果,从而降低贫困脆弱性,确保脱贫农户稳定脱贫、不返贫。 参考文献: [1]国家统计局.扶贫开发持续强力推进脱贫攻坚取得历史性重大成就——新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之十五[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/ztjc/zthd/bwcxljsm/70znxc/201908/t20190812_1690521.Html,2020-08-25. [2]汪三贵,刘明月.从绝对贫困到相对贫困:理论关系、战略转变与政策重点[J].华南师范大学学报(社会科学版),2020(06):18-29,189. [3]翁伯琦,黃颖,王义祥,等.以科技兴农推动精准扶贫战略实施的对策思考——以福建省建宁县为例[J].中国人口·资源与环境,2015,25(S2):166-169. [4]李博,方永恒,张小刚.突破推广瓶颈与技术约束:农业科技扶贫中贫困户的科技认知与减贫路径研究——基于全国12个省区的调查[J].农村经济,2019(08):42-50. [5]侯军岐,杨艳丹.改革开放以来政府推动扶贫减贫政策分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(05):39-47. [6]付少平.结构化困境与碎片化行动:科技扶贫为什么不够精准——基于政策执行视角的分析[J].中国科技论坛,2019(07):173-180. [7]谢美俄,谷树忠.新时期我国科技扶贫与NGO发展研究[J].科技进步与对策,2007,(10):5-9. [8]李晓凤.我国农村科技扶贫工作的可持续性发展[J].科技进步与对策,2003(13):58-60. [9]李小云,毛绵逵,徐秀丽,等.中国面向小农的农业科技政策[J].中国软科学,2008(10):1-6. [10]郎亮明,张彤,陆迁.基于产业示范站的科技扶贫模式及其减贫效应[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(01):9-18. [11]柏振忠,宋玉娥.农民专业合作社科技扶贫理论逻辑与实践研究[J].科技进步与对策,2017,34(18):21-25. [12]郎亮明,陆迁.农户感知视角下的科技扶贫减贫绩效[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(01):22-37. [13]MENALE K,BEKELE S,GEOFFREY M.Agricultural Technology,Crop Income,and Poverty Alleviation in Uganda[J].World Development,2011,39(10):1784-1795. [14]汪三贵,殷浩栋,王瑜.中国扶贫开发的实践、挑战与政策展望[J].华南师范大学学报(社会科学版),2017(04):18-25,189. [15]AJZEN I.The theory of planned behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179-211. [16]于婷,于法稳.环境规制政策情境下畜禽养殖废弃物资源化利用认知对养殖户参与意愿的影响分析[J].中国农村经济,2019(08):91-108. [17]郎亮明,张彤,陆迁.农业科技扶贫的多维效应:增收、扶智与扶志——基于陕西省821份农户调研数据[J].农业技术经济,2021(09):129-144. [18]WORLD BANK.World Development Report 2000/2001:Attacking Poverty[M].World Development Report,2000. [19]徐超,李林木.城乡低保是否有助于未来减贫——基于贫困脆弱性的实证分析[J].财贸经济,2017(5):5-19. [20]黄承伟,王小林,徐丽萍.贫困脆弱性:概念框架和测量方法[J].农业技术经济,2010,(8):4-11. [21]蒋丽丽.贫困脆弱性理论与政策研究新进展[J].经济学动态,2017,(6):96-108. [22]孙伯驰,段志民.农村低保制度的减贫效果——基于贫困脆弱性视角的实证分析[J].财政研究,2020(02):113-128. [23]马轶群,孔婷婷.农业技术进步、劳动力转移与农民收入差距[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019,18(06):35-44. [24]SATYA R C,NACHIKETA C,LIU Q B.Vulnerability Orderings for Expected Poverty Indices[J].Japanese Economic Review,2015,66(3):300-310. [25]张楠,寇璇,刘蓉.财政工具的农村减贫效应与效率——基于三条相对贫困线的分析[J].中国农村经济,2021(01):49-71. [26]CHAUDHURI S,JALAN J,SURYAHADI A.Assessing household vulnerability to poverty from cross-sectional data:A methodology and estimates from Indonesia[D].Columbia:Department of Economics,Columbia University, 2002. [27]NOVIGNON J,MUSSA R,et al.Health and vulnerability to poverty in Ghana:Evidence from the Ghana living standards survey round 5[J].Health Economics Review,2012(2):11. [28]GUNTHER I,HARTTGEN K.Estimating households vulnerability to idiosyncratic and covariate shocks:A novel method applied in Madagascar[J].World Development,2008,11:1222-1234. [29]楊龙,汪三贵.贫困地区农户脆弱性及其影响因素分析[J].中国人口·资源与环境,2015,25(10):150-156. [30]李玉山,陆远权.产业扶贫政策能降低脱贫农户生计脆弱性吗?——政策效应评估与作用机制分析[J].财政研究,2020(05):63-77. [31]WILLIS R.The Direction of Intergenerational Transfers and Demographic Transition:The Caldwell Hypothesis Reexamined[J].Population and Development Review,1982(8):207-234. [32]MACKINNON D P,KRULL J L,LOCKWOOD C M.Equivalence of the mediation,confounding and suppression effect[J].Prevention science:the official journal of the Society for Prevention Research,2000,1(4):173-181. 责任编辑:管仲 Can Sci-tech Poverty Alleviation Policies Reduce the Livelihood Vulnerability of Out-of-Poverty Farmers?——Policy Effect Evaluation Based on the Survey Data of S County In Mountainous Area of Southern Hubei Province 1Chen Zhi 1Wang Chenyi 2Wu Haitao (1Institute of Economics, Hubei Academy of Social Sciences, Wuhan 430077, Hubei, China; 2School of Business Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430077, Hubei, China) Abstract: Based on the survey data of poverty alleviation quality of poor households in S County in mountainous area of southern Hubei Province in 2020, OLS and Probit regression model were used to empirically investigate the impact of sci-tech poverty alleviation policy on poverty vulnerability of poverty alleviation households, and test the mediating effect of agricultural technology skills and confidence in getting rid of poverty forever of the poverty alleviation households in the influencing mechanism. The results show that sci-tech poverty alleviation policy significantly suppresses the poverty vulnerability of out-of-poverty farmers. Further mechanism analysis shows that agricultural technology skills and confidence in getting rid of poverty forever play a significant partial mediating effect between sci-tech poverty alleviation policy and poverty vulnerability of poverty-stricken farmers, and it is clear that the enhancement of poverty alleviation ability and confidence is the underlying reason for sci-tech poverty alleviation policy to reduce poverty vulnerability. In the crucial period to link up the poverty-alleviation achievements and rural revitalization, we should improve the recognition ability of the poor, accurately implement sci-tech poverty alleviation policy, provide agricultural skill training to poverty population, improve the farmers endogenous power, motivate their enthusiasm to participate in sci-tech poverty alleviation, improve their agricultural skills, strengthen their confidence in getting rid of poverty. In this way, sci-tech poverty alleviation policies can achieve better results in poverty alleviation and income increase, thus reducing poverty vulnerability and ensuring stable poverty alleviation of rural households and preventing them from falling back into poverty. Key words: sci-tech poverty alleviation policies; policy effect evaluation; poverty-stricken farmers; poverty vulnerability