社会化阅读的群体、符号与情感

2023-06-22夏玥林佩

夏玥 林佩

摘 要:数字技术发展与全民阅读普及之下,数字阅读逐渐成为多数人的阅读方式,而社会化阅读则是主流数字阅读平台的发展趋势。微信读书App作为代表性的数字阅读平台,具有较强的社交属性,借助微信好友关系在用户之间快速传播。互动仪式链理论搭建了基于群体、符号、情感的循环反馈模型,在用于研究微信读书平台用户阅读行为的数字化、社交化方面具有独特价值。本文基于对微信读书平台用户的深度访谈,借助互动仪式链理论分析微信读书平台用户的阅读行为,发现在平台与用户、用户之间的相互作用下,个体阅读行为与体验受到激励作用,并从社会化阅读环境下的读者特点出发为全民阅读的推广提出建议。

关键词:互动仪式链;微信读书;社会化阅读;阅读行为;全民阅读;数字阅读

DOI: 10.3969/j.issn.2097-1869.2023.04.010 文献标识码:A

本文著录格式:夏玥, 林佩. 社会化阅读的群体、符号与情感:基于互动仪式链理论的微信读书App用户阅读行为分析[J]. 数字出版研究, 2023, 2(4): 71-78.

在移动设备的普及和全民阅读的浪潮下,传统纸质阅读式微,数字阅读成为主流阅读方式。《2022年度中国数字阅读报告》显示,中国数字阅读产业总体规模达463.52亿元,较2021年增长11.50%,我国数字阅读用户规模达5.30亿,较2021年增长4.75%,达到总人口的37.50%,用户活跃度和参与度都保持较高水平[1]。社会化阅读相较于传统阅读模式更注重人和社交,能够充分发挥互联网的渠道优势,满足用户之间的互动需求。因此,各类数字阅读App除基础阅读功能外均增设社交功能,其中微信读书App近年来发展迅速,历史总注册用户数已突破3亿,月均活跃用户已超过3 000万。因此,基于微信读书App用户阅读行为的研究能够一定程度上增强对数字环境下社会化阅读的理解。

关于微信读书App的平台研究与用户研究成果丰硕,研究者大多从其社交属性、运营模式、营销策略等角度展开研究,探讨用户在微信读书App这一社会化阅读环境下所呈现出的行为特点,旨在总结平台运营策略的优缺点[2]以及平台的社交功能对用户行为产生的影响[3],并对行业未来发展趋势提出建议。然而,少有学者集中关注微信读书平台用户在阅读过程中产生的社交行为,现有的针对微信读书平台社会化功能的研究大多直接通过理论研究解释用户的直观行为,或以量化的方法来考察用户的整体特点,但未对平台中不同类型的用户进行区分观察,无法揭示更深层的用户阅读体验特征。同时,针对差异化的用户阅读行为,其深层原因和动机难以被量化。而互动仪式链理论对研究社会活动和集体仪式具有独特价值,曾有研究者用互动仪式链理论分析社交媒体中的创作[4]和互动行为[5],为本研究提供了重要思路。本文基于对互动仪式链理论和社会化阅读的适切性分析,搭建微信读书App的互动仪式框架,试图求解以微信读书App用户为代表的数字读书平台用户的社会化阅读行为,通过总结微信读书App这一典型数字化阅读平台中的用户阅读行为,为社会化阅读环境下全民阅读的推广提出建议。

1 基于互动仪式链理论模型的研究设计

互动仪式链模型在社会学及传播学相关议题的研究中具有较强的普适性,微信读书App作为一款社交属性较强的读书应用软件,同样适用该理论模型的介入,辅助分析用户行为。为了解微信读书App用户的阅读行为特点,本研究试图通过半结构化访谈的方法,在关注个体特征的基础上,提炼具有普遍意义的结论。

1.1 互动仪式链理论模型

美国社会学家兰德尔·柯林斯(Randall Collins)于1988年提出互动仪式链图式,并在2004年出版的《互动仪式链》一书中正式提出互动仪式链理论(Interaction Ritual Chain Theory)[6]。互动仪式链理论全面诠释了社会个体在特定情境中进行情感、思想层面多维互动与交流的过程,互动双方会获取能够保持自我个性的东西,并最终造就自己有别于他人的独特性。互动仪式链在不同的情境中来回变化和切换,逐步拓展了互动的边界,形成了宏大的互动结构。

互动仪式是一个复杂的系统,而仪式的启动和运行需要以下四个组成要素:(1)群体集合。首先,互动行为必须包括两个及以上的人聚集在同一场所,他们也许并没有主动或有意识地去关注到彼此的存在和行为,但会因为共处在相同的场景下而对彼此产生相互作用。随着虚拟网络和多重媒介的发展,共同在场已经不局限于物理层面的语言对话,而是延伸到在社交网络平台的交流,包括文字、图片、影像等各种方式。(2)局外人边界。在社会交往的各类场景中,行动者会不可避免地将自己的个人经验融入社交,往往只有在对各自的文化、经验等方面的背景有所理解和认可,承认对方具有交往或共享的意义时,人们才会聚集到一起,因此事实上在群体集合之初便设置了与局外人的边界,当群体内部成员实施互动仪式时,这种边界则在仪式行为的表现中愈发明显。(3)共同焦点。在仪式动态推进的过程中,共同焦点是必不可少的要素,即参与者的注意力会集中在共同的客体上,关注相同的对象或主题,并在一定程度上通过与他人的话轮转换和行为互动将自身关注的焦点传达给其他参与者,最终聚焦成群体内部成员共同关注和讨论的焦点。(4)情感共享。随着共同焦点的共享与放大,参与者愈发能够感知到他人的存在及他人的感受、行为,并意识到自己的感受与行为也被他人感知与观察着,在与他人的分享互动中,不断了解他人想法,发表自己的观点,听取他人意见。在互动的不断循环与累加中,参与者对共同焦点产生了同样的情感体验,发生情绪与情感的互通共鸣,文化符号与情感符号在这一过程中被共同放大[7]。

在互动的持续进行和情感的持续累积中,最终会产生相应的仪式结果,为参与者带来四种体验:(1)群体团结。个体在参与仪式的过程中,与其他参与者逐步建立信任并彼此认可后,产生对自己作为群体成员的强烈参与感与认同感。(2)情感能量。参与者在互动仪式中收获到的情感体验会被储备在其情感能量中,并在下一次参与类似的互动仪式时再次被唤起,从而激发出参与者的热情,成为个体不断参与互动仪式的动力。(3)群体符号。指在互动过程中产生的,象征着群体的特定文字、图案或代表物等,使个体即使在离开了互动仪式的情景时也能够时刻感受到自己与群体之间的联系。(4)道德感。道德感促使个体尊重群体符号、时刻维护群体的正义和形象,同时也会因为背弃群体、伤害群体的内部团结而产生罪恶感。

柯林斯的互动仪式链理论认为,互动是个体的情感能量依托特定符号在不同情景之间进行传递,并最终形成共同符号的过程。互动过程是循环并持续进行的,而其中的参与要素也在不停变化,但群体成员在多次互动仪式中逐渐累积的情感是从短暂、瞬时的情感体验向长期、持久的情感记忆强化并发展的过程,最终形成稳定且强烈的情感能量,反向促使群体成员的长期团结形成与仪式平稳运行,从而保证情感能量的持续生成。因而,互动仪式链是一个具有因果关系、要素间相互作用、循环反馈的模型,模型描述如图1所示。

互动仪式链理论发展至今,在社会学、传播学等领域均被不同学者应用于研究,涵盖范围较广,具有较强的扩展性与解释力。目前,国内学者在直播话语文本、视频弹幕、短视频互动等社交媒体相关研究中均引用这一理论,也有学者运用互动仪式链理论对微信读书App进行了分析,但缺少调研数据的论证,忽视了用户之间的差异性。基于此,本文借助用户访谈深度了解微信读书平台用户的阅读行为特点,试图更充分合理地运用互动仪式链模型解释用户行为。

1.2 研究方法

文章采用半结构式访谈方法,相较于量化研究,更关注研究对象个体的特征,能够对社会现象进行系统研究。研究者依照访谈提纲,在保持访谈主题的基础上,根据具体情况对访谈内容和顺序进行灵活调整,通过倾听受访者的回答适当追问,在客观且中立的前提下最大程度地了解受访者的内在体验与真实感受,试图站在他们的立场上,理解行为背后的原因与动机。访谈量以信息达到饱和,不再出现新的信息为准,以期得到较为全面的结论。

1.3 访谈对象及问题

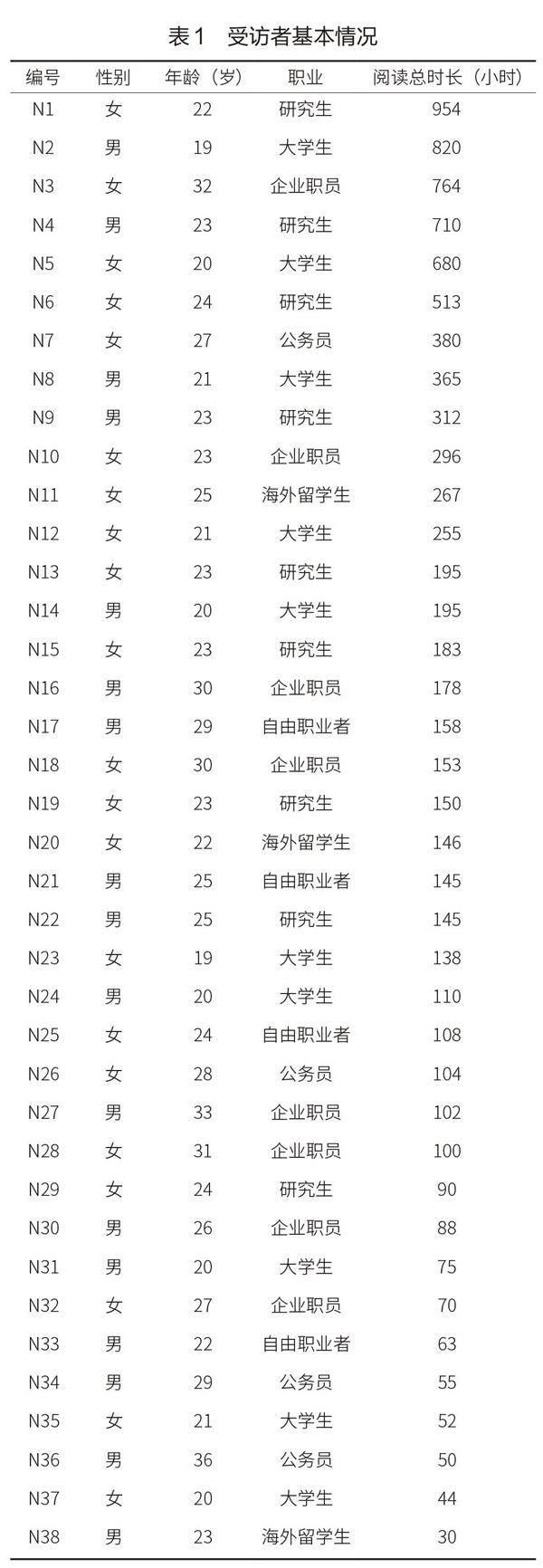

研究者通过在社交平台在线招募的方式,共募集38位微信读书App用户(见表1),其中大部分是有微信读书App使用习惯且使用时间较长的深度用户,也有少部分偶尔使用或使用一段时间后便不再频繁使用的游离用户。38位受访者中有17位男性,21位女性,受教育程度涵盖大专至本科及以上学历,其中6名大专学历,18名本科学历,14名硕士学历;受访者当前职业涵盖学生、老师、企业职员、公务员、自由职业等;受访者年龄分布在19~36岁,符合百度指数中微信读书App的用户画像。

访谈问题主要包括三个部分,首先是调查受访者对微信读书App的基本使用情况,包括阅读总时长、使用频率、好友数量及构成;其次是调查用户对微信读书App社交功能的使用程度,包括是否会在阅读过程中进行批注、发表想法,是否会点击查看他人想法并进行互动,是否会关注陌生书友等;最后是调查平台的一些激励功能对用户阅读行为的影响,如阅读排行榜、阅读勋章、虚拟书币等,并在访谈最后环节自由探讨了对“阅读焦虑”的体会和看法。

1.4 研究步骤

研究受访者均为主动且自愿参与本次研究,访谈通过面对面交谈、电话访谈、微信聊天的方式进行,研究者在访谈过程中以录音和笔记的方式记录要点。访谈前,研究者向受访者介绍研究设计及配合方式,征得知情与信任后由受访者选择舒适且适宜的访谈方式进行单独访谈,访谈时间控制在30~45分钟。

访谈结束后,研究者在24小时内将访谈过程的录音转化成逐字稿,结合访谈笔记采用Colaizzi七步分析法进行分析。步骤如下:(1)整理访谈过程的全部文字资料,并反复阅读。(2)逐字逐句细致分析文本。(3)识别并梳理访谈资料中与研究主题相关且有意义的关键语句。(4)分析并汇总关键语句表达出的概念和主题。(5)联系研究对象,对识别出的主题进行详细的描述。(6)陈述构成该现象的本质性结构。(7)将最终的结果反馈给受访者,确保内容的真实性。

2 微信读书App用户的互动仪式分析

微信读书平台的社交功能丰富了用户的阅读场景,允许用户在阅读过程中对文字进行批注、发表想法、与其他用户交流互动,用户身处同一阅读环境下,主动且自发进行的与他人的互动仪式必定使得用户彼此之间产生关联与影响,而这种互动同样可以通过关注他人、发送私信等行为延伸到阅读场景之外,使用户一直置身于社交属性极强的社会化阅读环境之中,最终从阅读习惯层面影响用户的阅读行为。通过半结构式访谈收集到的用户行为本质性特点,从平台与用户、用户与用户之间的关系出发,分析微信读书App的互动仪式链元素,发现其对用户阅读行为产生的影响,及仪式运行的结果,总结生成微信读书App的互动仪式链模型,并进一步对重要结论进行文字阐述,如图2所示。

2.1 群体的即时性存在与情感的持续性累加

微信读书App中,用户群体进行互动的同一场所并非整个平台,而是用户在阅读的每本不同的书籍,此时便与同样阅读该书籍的其他用户处于同一阅读场景。当用户结束一本书的阅读,开启下一本书时,就是进入了另一个群体集合的场所。在每一次阅读不同的书籍,甚至是一本书籍中的不同章节、不同段落时,均存在不同用户发表的想法,群体的集合存在于同一文本的上下文背景,在用户对同一内容进行划线批注,对感兴趣的想法进行评论、点赞等交流互动时,群体氛围逐渐强化参与者的共有体验,进而达到“集体兴奋”。

在访谈中,多数受访者表示在阅读时会时常点击查看其他用户发表的想法,受访者N3说:“一个人和一个人之间,在阅读的过程中你的趣味可能在这个点是契合的,但是在其他点又不太一样,所以我可能更希望接受的是某条单纯的信息,而非生产信息的个体,如果这条信息上升到了某个个体的时候,对我来说吸引力就没有那么大。”微信读书App用户倾向于关注当下阅读场景中其他用户的想法,但也仅限于正在阅读的这本书,他们很少会因为某个想法而跳出当前的阅读场景,去关注发表想法的主体。对微信读书用户来说更重要的是瞬时想法的重合带来的情感认同,可以在短暂的阅读中最大程度地激发用户的参与热情,并不断通过互动行为释放情感能量,不同用户的情感能量在虚拟环境中被长期存放、共享且持续累加,并在下一个参与者处被再次激发与叠加。

2.2 局外人边界与群体符号的形成

微信读书App互动仪式中局外人边界的设置由平台与用户共同作用形成。用户阅读的书籍除了来自有目的地搜索外,更多是来源于平台主页每日更新的书籍推荐,及用户浏览他人书架时发现的感兴趣的书籍。一方面,在大数据推荐机制下,平台会基于用户偏好,为用户推荐特定类型的书籍,而用户在书籍过程中的批注、点赞、评论等行为也只有同样阅读该书籍的用户能够看到,群体的交互行为被限制在特定阅读场景中,大数据无形中为个体进入场所、参与互动设置了门槛,营造出了一个相对封闭的互动仪式情境。另一方面,在微信读书平台,用户个人主页通过展示阅读的书籍数量、书籍主题、以往发表过的想法、阅读总时长等信息概括了一名用户的阅读习惯与偏好。受访者N16表示:“我好像不太会因为想法关注书友,但是有可能因为他的想法点进他的主页,如果他刚好看很多书、阅读时长也长,并且我们看的书有很多共性,我就会倾向于关注他。”可见,阅读书籍数量和阅读时长会在一定程度上影响用户对其他用户的心理印象,用户更倾向于关注读书多、读书久,且与自己喜好相似的书友。相对应的,如相关研究表明,微信读书App的老用户更愿意与阅读共同书籍的书友互动,而排斥那些没有与自己阅读过共同书籍的用户,反对他们“自以为是”地对自己发表的想法进行评论[5]。

在平台的推荐机制与功能设置及用户之间选择性互动的双重作用下,微信读书App的互动仪式形成了逻辑性强且特征鲜明的局外人边界,这一边界在用户阅读同类型、同主题书籍时持续存在。与此同时,当在用户不断阅读同类书籍,并在阅读过程中与他人进行互动时,用户又再次通过点赞、评论这些动态行为强化着自己归属于某类群体的群体符号,并将其传递给平台的功能机制,群体符号在下一次平台推荐书籍的过程中向用户印证,并在用户向书架上添加同类书籍时被展示。

2.3 共同焦点的直接与间接性强化

“想法”在微信读书平台指用户在阅读过程中对某段文字进行的批注,即用户阅读时实时记录的感悟、发表的观点或提出的问题。用户可以自由发表想法,也可以对他人的想法进行点赞、评论等互动。当某段文字有较多用户批注或发表想法时,该段文字就会被平台自动标记并显示给所有用户,这类有较多用户进行交互的文字事实上便是微信读书App互动仪式中的共同焦点。

发表想法满足了用户在阅读中因有所触动而产生的表达欲及渴望与他人讨论观点的交流欲。受访者N9表示:“我阅读时情不自禁地就会记录,涉及比较私密的话题会记录在别的地方,如果提到社会性话题,就会公开交流想法。”进行观点交流的互动能够激发双方的参与积极性,同时讨论也加深了阅读这一行为本身的价值与意义。

但微信读书App的开放式社交也为用户带来了互动焦虑,多位受访者会因为担心自己发表的内容受到他人的反驳或引起争吵而选择不发表想法或仅对自己可见。例如受访者N21提到:“怕自己见识不够丰富,知识量不够,导致观点片面。”还有受访者N30表示:“‘想法是一个公开的东西,每次评论的时候都会很注意组织语言,怕自己理解不当或者学艺不精被人笑话。”然而有趣的是,这类用户都很乐意在阅读过程中查看并点赞他人发表的想法,多数受访者提到希望通过查看别人的观点获得共鸣,“有时候自己心里已经有一个观点了,想寻求别人的认同”(N10);还有受访者(N24)认为查看不同的观点有助于帮助自己更全面地理解文字、读懂文本。可见,阅读他人想法也能为用户带来更强烈的情感共鸣,加深阅读体验中的情感符号与文字符号。

微信读书App的发表“想法”功能是平台用户群体的核心互动仪式,在用户持续的互动行为中,有价值、有讨论意义的文字内容被不断分享交流,最终被平台标记,形成所有用户的关注焦点,并在未来的阅读交流中被再次强化。但这一强化并不要求用户必须发表想法,愿意发表想法的用户通过评论进行直接的互动,而只阅读他人想法的用户则通过画线、点赞等间接的互动强化了关注焦点。

2.4 共享情感体验的多重来源

发表想法、点赞评论他人想法,是微信读书用户最主要且持续存在的互动仪式行为,用户通过发表、点赞、评论、分享等互动形式,不断促进群体的活跃度,相反也再次受到群体的激励。一方面,点赞、评论他人想法的用户在对特定内容产生共鸣的同时完成了自身的互动需求,获得了强烈的参与感与自我认同感;另一方面,收获他人点赞或评论的用户则直接得到了群体的肯定,获得一种被关注与重视的感觉。尽管微信读书平台内的互动是在虚拟情境中进行的,不及身体在场的氛围更具感染性,但虚拟情境的资源可被共享,且存储时间更长。在用户持续且不断更新的互动行为中,这些具有情感感召力的信息便被不断激发、持续叠加,使点赞评论方与被点赞评论方再次获得当时的情感体验,也促使着用户进行持续阅读与互动行为。

此外,微信平台的功能设计与运行机制也在其他层面为用户带来正向的情感体验。换言之,群体在微信读书App的阅读场景中进行互动仪式时,参与者不仅会通过与群体的互动共享情感体验,还能在离开阅读场景后接收来自平台的情感激励。微信读书App设置了阅读时长排行榜,好友间每周会按照阅读时长进行排名,阅读固定时长便可以获得书币用于书籍购买,多次发表想法可以获得虚拟“勋章”并可被展示于个人主页。例如,受访者N3提到:“看到自己和第一名只差十几分钟,就想多读一会儿”,还有受访者N8说:“只差几天就能拿到那个勋章的话,我就会在这几天努努力坚持一下。”排行榜和勋章虽然不能较大程度影响用户的个人决策,但依旧对用户有一定的激励作用,大部分受访者提到,很多时候自己持续阅读都是为了获得平台赠送的书币,说明用户十分重视阅读这件事本身的主观能动性,而平台赠送书币恰恰满足了用户这一需求,为用户带来现实物质层面的成就感与收获感,进而激励着用户持续性的阅读行为。

2.5 互动仪式运行结果

微信读书App互动仪式链的运行给用户带来了自我身份的认同感与群体的参与感,收获了以书为基础的群体符号和情感能量的累积,在行为层面促进了用户的阅读行为,在情感层面强化了用户对阅读行为的正向情感。但微信读书App的强社交属性、海量信息及阅读排行榜等相关功能,亦有可能为用户带来“竞争感”,过度放大互动仪式结果中道德感对参与者产生的作用,让用户为自己知识储备不足、阅读时长较少、难以参与深度话题的讨论而焦虑。

访谈在最后就这一问题与受访者进行自由讨论,谈及阅读带来的焦虑时,大部分受访者均表示自身确实存在一定的阅读焦虑,但不少受访者均肯定了微信读书App为自己带来的积极作用,认为微信读书App一定程度上督促自己进行规律的阅读,缓解了自己的阅读焦虑。受访者N23表示:“微信读书App提供了海量的信息,以知识库的形式帮助我工作。我不会因为它提供庞大的信息流而焦虑,因为我自己清楚知道那其中有80%的书都是没看过的。如果把微信读书App当作一个阅读交流的社区,可能是会受到他人影响,感到焦虑;但如果只当成藏书库,并不会产生什么影响。”用户对待微信读书App还是以其阅读功能为主,社交功能为辅,具备自己的学习节奏,并没有过度重视微信读书App中的社交互动,而是将其作为知识工具,辅助自身的阅读与学习。

3 结语

文章将微信读书平台的用户作为研究对象,从用户的阅读行为特点出发,借助互动仪式链理论模型分析了在微信读书App的功能设计和运营机制下,平台及平台用户对个体阅读行为与体验的影响及造成的结果。研究发现,微信读书App的社交功能在一定程度上促进着用户的持续使用,直接或间接的互动行为均能够为用户带来情感支持与身份认同感,微信读书App的互动仪式以循环反馈的形式不断给予用户正向的情感体验,促进个体对平台本身和平台内其他用户的信任,激励并延续着用户的持续阅读和用户之间的互动行为。

一定程度上,社会化阅读环境下的社交行为塑造着新的用户阅读习惯,发现这类典型的数字阅读平台的用户行为特点能够为全民阅读的推广带来启示。全民阅读推广活动可以积极向数字化网络平台转化,基于读者中心化,先把握读者需求,为不同读者提供不同类型的阅读材料,再挖掘阅读能够为读者带来的价值,设计不同的阅读互动活动。同时,在全民阅读推广的过程中,有关部门需要有意识地引导读者的阅读素养,避免阅读的娱乐化、浅薄化、碎片化。读者的阅读素养不光影响着个体未来的阅读习惯,还会在社会化阅读的过程中,影响阅读社群的特点和趋向,在阅读推广过程中规范阅读材料的类型,监督阅读平台的内容,培育读者的阅读素养,才有助于促进书香社会的建成。

受时间和条件限制,本研究未能以直接观察法等其他实验方法佐证半结构式访谈的总结分析,此外,鉴于行为和心理之间的深度关联,若在本研究基础上进一步深入,可从用户心理出发,探究用户阅读行为背后的根本原因和动机。

作者简介

夏玥,女,南京大学信息管理学院硕士研究生。研究方向:数字出版、读者行为。

林佩,女,南京大学信息管理学院。研究方向:国际出版、出版理论、出版教育。

参考文献

中国音像与数字出版协会.中国音像与数字出版协会发布《2022年度中国数字阅读报告》[EB/OL].(2022-05-30)[2023-06-28].http://www.cadpa.org.cn/3277/202306/41607.html.

姚歌,朱永杰.社会化移动阅读平台的运营策略及启示:以微信读书为例[J].中国商论,2022(6):135-137.

刘诗意,程海燕.移动阅读时代社会化阅读平台营销策略研究:以“微信读书”App为例[J].新媒体研究,2022,8(14):50-54.

张宝生,杨晓婷,王晓红.基于互动仪式链理论的短视频弹幕平台用户情绪预警机制研究:以Bilibili弹幕网站为例[J].情报科学,2023,41(1):100-109.

郭霄鹏,郭艺萍.微信读书APP的互动仪式链解析[J].传媒,2020(12):91-93.

邓昕.被遮蔽的情感之维:兰德尔·柯林斯互动仪式链理论诠释[J].新闻界,2020(8):40-47,95.

谢芃菲,杨波,胡越,等.互动仪式链视角下微信订阅号用户互动行为的实证研究[J].信息系统学报,2023(1):69-83.

Groups, Symbols and Emotions in Social Reading—Analysis on Reading Behavior of WeChat Reading Users Based on Interaction Ritual Chain Theory

XIA Yue, LIN Pei

School of Information Management, Nanjing University, 210023, Nanjing, China

Abstract: With the development of digital technology and the popularization of national reading, digital reading has gradually become the mainstream reading mode of most people, and social reading then is the development trend of mainstream digital reading platforms. As a representative digital reading App, WeChat Reading had strong social attributes and spread rapidly among users with the help of “WeChat friends”. The interaction ritual chain theory built a cyclic feedback model based on groups, symbols and emotions, which had unique value in studying the digitalization and socialization of reading behaviors of WeChat Reading users. Based on in-depth interviews with WeChat Reading users, their reading behaviors were analyzed based on interaction ritual chain theory. It was found that individual reading behaviors and experiences were motivated under the interactions between platforms and users and between users. Suggestions for the promotion of nationwide reading were proposed from the perspective of reader characteristics in the social reading environment.

Keywords: Interaction ritual chain; WeChat reading; Social reading; Reading behavior; Nationwide reading; Digital reading

* 课题项目:上海出版传媒研究院2023年度招标课题“出版传媒领域学徒制高技能人才培养模式研究”(项目编号:SAYB2302)。