老年人的家庭禀赋对其居住安排的影响及其机制分析

2023-06-14沈凯俊周祥王雪辉彭希哲

沈凯俊 周祥 王雪辉 彭希哲

摘 要:连续性理论解释了老年人居住安排的变迁机制,认为囿于家庭禀赋的老年人会调整自身的居住安排,但是这种居住安排的变迁受到老年人行为与观念的异质性影响和中介作用。基于2014—2018年三期中国老年社会追踪调查数据,运用潜在类别模型和二元逻辑斯蒂固定效应模型检验家庭禀赋对老年人居住安排的影响机制。研究结论支持老年人依据家庭禀赋理性选择居住安排的观点,家庭禀赋减弱会显著促进老年人与子女同住,并且这一结论在改变家庭禀赋临界值后仍然稳健。同时,这种影响的

城乡异质性不大,时期效应显示城市空巢化趋势明显,而农村出现一定反弹。研究还验证了行为与观念对居住安排的禀赋限制的异质性影响和中介作用。一方面,在异质性影响下,行为与观念表现为紧密型和依赖型的老年人,其家庭禀赋减弱后与子女同住概率较高;另一方面,在中介作用下,行为与观念表现为独立型和工具型的老年人,其家庭禀赋减弱后会通过调整家庭社会网络类型,改变居住安排。综上所述,研究认为政府应正视居住安排的空巢化变迁,重点关注观念等软指标对居住安排的影响。

关键词:居住安排;老年人家庭禀赋;家庭社会网络;中介效应

中图分类号:C913.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2023)02-0094-17

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.022

收稿日期:2022-07-31; 修订日期:2022-12-30

基金项目:国家社会科学基金重大项目“积极应对人口老龄化背景下加快养老服务体系建设研究”(20ZDA077)。

作者简介:沈凯俊,复旦大学社会发展与公共政策学院博士研究生;周祥,复旦大学社会发展与公共政策学院博士研究生;王雪辉,复旦大学社会发展与公共政策学院青年副研究员;彭希哲(通讯作者),复旦大学老龄研究院教授,博士生导师。

一、引言

年輕群体离开父母或数载寒窗,或谋职创业,渐行渐远的代际居住距离浓缩了几代人居住安排的变迁。费孝通先生所描绘的“差序格局”社会网络逐渐适应了居住安排的变迁,呈现出“形式核心化,功能网络化”的新形态[1]。从年轻群体视角来看,年轻队列仍然认同孝文化为核心的家庭主义观念,以往备受推崇的西方个体主义逐渐融入家庭孝文化中 [2]。从老年群体视角来看,新老年队列出现了为己而活的个体主义观念。充裕的家庭禀赋为新老年队列提供了实现灵活居住安排的可能,老年人开始逐渐接受独立居住[3]。

家庭禀赋对于居住安排的作用机制可以用连续性理论来解释,即正常老化人群会延续上一个时期的居住安排[4]。而现实生活中,由于病理性老化弱化了家庭禀赋,居住安排的变迁屡有发生。但令人不解的是,大量研究显示这类因素影响不大,或者没有影响[5-6]。以往研究通过老年人代际支持的行为差异解释了缘何相似禀赋的老年人的居住安排存在差异,例如身体健康的老年人既可能不依赖子女而独立居住,也可能为了照料孙子女而与子女同住[7]。但是这类研究没有进一步细分老年队列中的观念差异,

具有一定的局限性。事实上,家庭禀赋是个体禀赋的外延,是家庭成员及整个家庭可以共同享有的资源和能力。

基于此,本文参照连续性理论,从行为和观念两个维度对老年人的家庭社会网络进行分类,并探究其对

居住安排的禀赋限制的异质性影响和中介效应。文章将重点回答或回应以下两个问题:①老年人居住安排的家庭禀赋限制,即老年人家庭禀赋对居住安排会产生什么影响?②老年人家庭禀赋对居住安排的影响机制,即老年人家庭社会网络的异质性和中介效应。

二、文献综述

1. 居住安排类型划分

广义上的居住安排框架不局限于家庭养老,根据不同的养老方式,居住安排可以分成家庭养老、嵌入式养老和机构养老三种形式[8]。狭义上的居住安排则主要指的是家庭养老。质性研究中家庭养老的细分更为丰富,比如可以分成独居、只与配偶同住、两代合住、三代合住、四代及以上合住、与其他人合住等[9]。实证研究中一般重点突出独居、只与配偶同住和与子女同住三类,最常见的是根据是否与子女同住区分为空巢和与子女同住两类[10]。

与子女同住是一个明确的概念,人口学取向的定义以居住模式为逻辑起点,只要老年父母与子女同住的家庭都应该纳入。

与子女同住家庭的核心逻辑在于家庭横向和纵向的家庭关系品质。从纵向角度而言,与子女同住家庭一方面可以根据子女数量扩展代际资源,另一方面可以根据代际数量延伸代际资源。从横向角度而言,与子女同住家庭可以根据是否与配偶同住来衡量代内资源。

空巢是一个结构相对宏大而核心相对松弛的概念。相比与子女同住家庭有明确的定义,

学者们都倾向于接受相对模糊的空巢界定[11]。

事实上,从家庭生命周期理论出发,空巢是核心家庭发展趋势的特定组成部分[12]。尤其是进入信息化时代,通信技术以及相关基础设施变革带来了县域内时空经验变化,空巢被视为家庭现代化的标志性现象之一[13]。

2. 家庭禀赋指标测量

禀赋一般有两个重要前提:一是禀赋的异质性,二是禀赋的限制[14]。老年群体的异质性远甚于年轻群体,成功老龄化的老年群体获得了远超所需的待遇保障,而另一些老年群体则迫切需要社会保障进行兜底。本文将家庭视角聚焦于老年家庭,家庭禀赋的统计指标主要聚焦于老年夫妻双方[15]。根据已有研究,人力资本主要通过老年人的知识资本存量以及老年人的身体健康等指标测量,这其中对于老年人易产生重要变化的是身体健康指标[16-17]。社会资本指的是能够通过协调的行动来提高行动效率的社会网络、信任和规范[18]。社会资本不仅能支持人力资本,还可以通过分担经济和物质资本风险,提高其收入[19-20],目前社会资本相关文献重点关注社会网络的规模和质量,具体包括老年群体的亲戚、朋友社会网络和社会地位等[21]。经济资本主要指收入性财产,可以通过物质财富收入和货币总收入等指标衡量,在年收入统计误差较大时,养老金类型是老年人经济资本最重要的衡量因素[22]。物质资本和经济资本有一定的相关性,指固定资产或者财富积累值,可以通过家庭住房等大宗商品来衡量[23-24]。自然资本主要指土地拥有情况,可以通过耕地情况等指标来衡量[15]。

3. 居住安排的影响因素

第一,老年人居住安排受到禀赋限制。居住安排的禀赋限制在于不满足家庭禀赋的个体其居住安排呈现不连续特征[25]。文献中的禀赋限制主要集中于个体禀赋,包括了个体特质禀赋、经济禀赋和身体健康状况三个维度[5]。从个体特质禀赋方面来看,女性、高龄和无配偶老年人选择子女家养老的可能性更高[26-27];从经济禀赋方面来看,经济资本越高的老年人独立居住的可能性越高[28]。从身体健康状况方面来看,部分研究认为身体健康对居住安排的影响不显著[5-6]。值得注意的是,居住安排的禀赋限制不仅包括纯粹的个体禀赋,而且涉及家庭方方面面的资源。正如家庭生命周期理论所指出的,老年人的居住安排会不可避免地受到家庭结构、家庭网络变迁的影响[29]。家庭禀赋可以为老年人居住安排提供长期保障,从而增加其独立居住的动力。例如家庭人力资本和社会资本可以为其提供资金或人力的帮助,以缓解傷病冲击、规避收入风险,而经济资本可以增加老年群体的选择空间[30]。

第二,老年人居住安排受到观念限制。我国孝文化思想不仅规范了人们的行为,还主导了人们的观念[31]。从现有文献看,这种观念限制存在队列变化。一方面,当下老年群体仍以家庭主义观念为主

[7]。具体而言,当下老年队列在中年时期时,优生优育观念会使得他们遵循代际资源向子女倾斜的原则,主动承担子代的房产、彩礼等大宗物品;当这部分群体正常老化时,他们对子女的支持会从经济支持转换为以抚幼、家务等劳作为主的代际照料支持;当这部分群体经受病理性老化时,他们会尽量减少子女对自己的代际照料支持,以减轻子女负担[32]。另一方面,部分年轻老年群体已经初步形成了个体主义观念,他们逐渐从照顾孙辈等事务中将自己解放出来,这部分群体既不要求子女能提供代际支持,也不会主动为子女照顾孙辈、料理家务[33]。

4. 居住安排禀赋限制的作用机制

连续性理论提供了一种理解老年人居住安排机制的思路。该理论主要根据老年人禀赋区分了正常老化(normal aging)和病理性老化(pathological aging)两种情况,由此提出了外在连续性(external continuity)和内在连续性(internal continuity)。外在连续性主要指老年人行为的连续性,内在连续性主要指老年人观念的连续性。连续性理论认为正常老化的积极结果是老年人使用连续性策略来适应正常老化,而病理性老化由于无法满足自身需求而无法使用连续性策略[4, 34]。所以连续性理论提供了一个简洁描述:老年人运用过去的方式构想未来并构建他们的选择以应对正常老化。但是连续性理论在解释居住安排机制方面仍有局限性:一是目前的研究往往看到的是连续性理论的抽象层次,缺乏必要的操作定义和理论检验。二是忽视了病理性老化人群仍存在内在连续性规律。

5. 文献评述

居住安排是老年人依据家庭禀赋所做的一种理性选择,但大量实证研究发现家庭禀赋对于居住安排的影响不够显著,这一研究结果与禀赋影响居住安排的观点相违背。同时,连续性理论对于居住安排的禀赋限制的解释仍拘泥于正常老化人群,而忽视了禀赋较弱的病理性老化人群。因此,本文基于连续性理论从行为和观念两个维度构建老年人的家庭社会网络,并将其引入至家庭禀赋和居住安排的研究中。文章通过检验老年人家庭社会网络对于居住安排的禀赋限制的影响,解释以往研究中不合理的发现。整体上,文章将老年人居住安排置于可持续生计框架下讨论,分析居住安排的禀赋限制,以及家庭社会网络的异质性和中介作用。

三、理论框架和研究假设

1. 行为与观念视域下的家庭社会网络

家庭社会网络是在家庭场域内一群特定个人之间的联系,既包含了维系社会关系的行动,也包含了对待社会关系的观念。

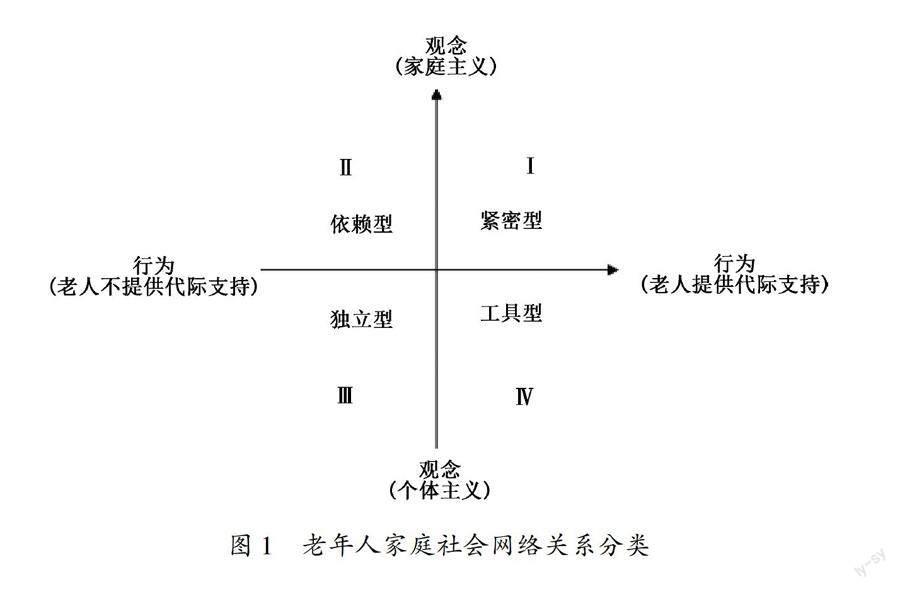

当用连续性理论构建家庭社会网络时,老年人行为是否连续在操作化上指的是父母进入老年期后在维系社会关系中是否继续向子女提供代际支持,由此区分为老年人不提供代际支持和老年人提供代际支持。老年人观念是否连续在操作化上指的是,父母进入老年期后在对待社会关系中是否继续以家庭利益为优先,由此区分为

个体主义观念和家庭主义观念。代际支持所体现的经济行为和观念所体现的社会关系本质上属于嵌入关系。嵌入一词本用以形容经济行为和社会关系的关系,后来的研究通过对嵌入主体经济行为和嵌入客体社会关系的进一步解构,赋予了嵌入概念新的内涵[35]。例如根据社会关系内涵提出了结构嵌入性、认知嵌入性、文化嵌入性和政治嵌入性四维分析框架[36],其中认知就包括个人原有思想意识等,文化包含信仰、价值观等[8]。

进一步细分家庭社会网络中的老年人代际支持和观念可以看到:老年人代际支持角度下,代际支持包含了经济代际支持和照料代际支持,其嵌入程度体现在经济代际支持和照料代际支持的嵌入程度上,可以将老年人不提供代际支持作为外在不连续的标志,将老年人继续提供代际支持作为外在连续的标志;老年人观念角度下,观念包含了

个体主义观念和家庭主义观念,嵌入关系将老年人维系个体主义观念作为内在不连续的标志,将老年人维系家庭主义观念作为内在连续的标志。综合上述分析,本文将老年人家庭社会网络按照不提供代际支持—提供代际支持、个体主义—家庭主义两极四维分成了紧密型、依赖型、独立型和工具型四种类型(如图1所示)。

2. 分析框架

可持续生计框架明确了家庭禀赋和居住安排的传导机制,即家庭对各种资源和能力进行配置,以不同的居住安排实现家庭可持续的目标[37]。将其应用于家庭禀赋对居住安排的影响研究中,则可以描述为

家庭禀赋通过家庭社会网络作出相应的居住安排(如图2所示)。在可持续生计框架中,家庭生命周期理论为居住安排提供了一个家庭禀赋的动态视角,从而得以更深入地认识居住安排机制。简单来说,老年家庭在不同时期中的禀赋存在较大差异,最显著的是老年人身体健康状况的变化,这导致老年人从正常老化的优势视角向病理性老化的问题视角转变。在家庭生命周期的动态视角下,文章拓展了连续性理论,从行为和观念角度研究老年人,展现当代老年人在居住安排中的逻辑。

3. 研究假设

(1)居住安排的禀赋限制。老年人居住安排不仅受纯粹的个体禀赋影响,也受家庭等方方面面的资源的影响,较强的家庭禀赋可以为老年人居住安排提供长期保障和增加居住回报,是老年人选择不与子女同住的主要动力之一。具体而言,从人力资本角度来说,老年人身心健康变化较大,一般而言,较好身心健康的老年人会倾向于在自己家居住[38]。同时,配偶的人力资本可以为老年人提供资金或者人力的帮助,以缓解伤病冲击,规避收入风险。从经济资本和物质资本角度来说,虽然两者是财富的两种不同形态,但普遍认为

较为充裕的家庭禀赋为老年人居住安排的灵活性提供了可能[6]。除此以外,互联网等技术的普及和交通设施的发展分别从纵向和横向有效减少了沟通成本,为老年人居住安排提供了外在客观支持,放大了家庭禀赋的影响。基于上述分析,本文提出以下假设。

假设1:老年人的家庭禀赋越强,不与子女同住的可能性越高。

(2)老年人家庭社会网络类型的异质性影响。由于家庭社会网络是定类数据,可以采用分组回归检验其异质性影响[39]。首先,对比紧密型和工具型老年人,这两类老年人都会向子女提供一定的代际支持,但是两者在家庭和社会中扮演的角色侧重不一样[40]。相比而言,紧密型老年人的观念更偏向于家庭主义,

在老年时期,他们会在家庭中承担重要角色,履行家务和照料孙辈的职能,减轻子女负担[41];而工具型老年人的观念偏向于个体主义,在老年时期,他们在社会上有更高的地位,更偏重给予子女经济方面的支持。因此,在家庭禀赋减弱时,工具型老年人有更强的社会网络去抵御风险,而紧密型老年人则依托家庭去抵御风险。

另外,依赖型和独立型老年人都不会向子女提供代际支持,但两者在家庭和社会中扮演的角色侧重不一样。相比而言,依赖型老年人的观念更偏向于家庭主义,在老年时期,囿于病理性老化和其他原因,

需要子女提供大量的代际支持[42-43];而独立型老年人的观念更偏向于个体主义,在老年时期,独立型老年父母在社会上有更高的地位,但和子女之间的资源流动很少,他们既不要求子女提供代际支持,也不会主动为子女照顾孙辈、料理家务[32-33]。因此,在家庭禀赋弱化时,依赖型老年人需要进一步依托家庭抵御风险,而独立型老年人则可以通过更强的社会网络去抵御风险。基于上述分析,本文提出以下假设。

假设2:老年人家庭社会网络类型对于居住安排的禀赋限制具有异质性,紧密型和依赖型老年人在家庭禀赋减弱时,与子女同住的概率会更显著提升。

(3)老年人家庭社会网络类型的中介作用。老年人家庭社会网络类似于“差序格局”的圈层式护航轨道,由内及外的保护圈层给予老年人不同层次的支持[44-45]。当老年人面临丧偶、生病等不利事件时,内侧圈层的家庭将起到缓冲器的作用以应对家庭禀赋的弱化。因此,在家庭禀赋减弱时,老年人家庭社会网络类型可能会发生变化,尤其是原本家庭禀赋相对较强的独立型和工具型老年人可能会逐渐转变为紧密型或依赖型老年人。同时,紧密型和依赖型老年人由于与子女有大量的资源往来,有助于破除代際间的资源限制,缩短与子女的居住距离[46]。基于上述分析,本文提出以下假设。

假设3:老年人家庭社会网络类型对于居住安排的禀赋限制具有中介作用。

四、数据来源、变量描述与分析方法

1. 数据来源

本研究主要使用中国老年社会追踪调查(CLASS)2014—2018年共三期的数据(2014、2016、2018)。

CLASS的

调查范围覆盖了全国28个省、市、自治区(不包括香港、台湾、澳门、海南、新疆和西藏),这些地区人口占全国总人口的95%以上,能够较好地代表我国老年人基本状况。本研究主要从老年人的视角来研究代际同住,所以只保留了60岁及以上的老年人样本。为了减少遗漏变量带来的内生性问题,本文采用固定效应模型,这要求老年人样本有至少两次观测并且同住状态发生过变化才能纳入模型。在删除了主要变量缺失的样本后,最后满足要求的样本为7391条观测,对应2883个老年人。

2. 变量测量及描述

(1)因变量。本研究的因变量是老年人的居住安排,即老人是否与子女同住(1=是)。该变量由问卷中同住人员信息表来判断每位老年人的同住成员是否包含其子女,由此获得对因变量的测量。具体来看,2014年样本与子女同住的比例为60.0%,2016年样本与子女同住的比例为51.2%,2018年样本与子女同住的比例为37.2%。

(2)核心自变量。结合中国老年人自身特点,构建了中国老年人家庭禀赋指标(参见表1)。该指标体系包括五个维度,分别为人力资本、社会资本、经济资本、物质资本和自然资本。人力资本包括知识资本和身体健康状况两项一级指标。知识资本使用家庭平均受教育年限来衡量,即夫妻平均受教育年限。身体健康状况使用自理能力ADL和认知老化状况来衡量。ADL通过问卷中有关洗澡、穿着、如厕、转移、大小便控制和进食六项活动的完成情况评估,操作上使用Katz指数,根据人体功能发育学的规律,按照由难到易的顺序进行排列,分成完全自理至完全依赖七个等级。自理能力得分越高,说明老年人身体健康状况越好。认知老化状况是根据问卷中的认知量表得分来衡量,错误超过三个被定义为认知老化。社会资本包括社会网络规模和社会网络质量两项一级指标。社会网络规模使用能联系到(获得帮助)的朋友数量以及能联系到(获得帮助)的亲戚数量来衡量。社会网络质量使用老年人退休前社会地位来衡量,按照务农、普通职工、基层管理、中层管理和高层管理进行赋值。经济资本包括社保待遇和家庭收入源两项一级指标。社保待遇分为最低生活保障金、

贫困救助金或政府其他救助、城乡居民基本养老保险金、企业职工基本养老保险金、

机关事业单位养老保险金,分别赋值为1到4。家庭收入源根据老年人主要收入来源来自子女还是自己进行划分。物质资本包括家庭住房数量和家庭现金储蓄两项一级指标。家庭住房数量根据老年人自住房产数量确定。家庭现金储蓄根据

老年夫妻双方是否准备养老现金储蓄确定。自然资本包括家庭土地(耕地)情况一项一级指标。家庭土地情况根据老年夫妻双方是否拥有土地(耕地)进行衡量。具体详见表1。

(3)中介变量。中介变量是老年人家庭社会网络。基于概念界定和数据的可得性,本文

选取了观念和行动两个维度总计8个指标,作为构建潜类别分析的变量来源。观念维度上,主要通过测量生育观念、养老责任划分、养儿防老倾向和居住安排倾向四个指标,进而衡量老年人的家庭主义和个体主义观念。生育观念通过“老年人存活子女数量”

来衡量,子女数量越多说明老年人在年轻时观念更偏向于家庭主义。养老责任划分通过问卷中“老年人的照料应该由谁承担”来衡量,越偏向于子女则说明老年人观念更偏向于家庭主义。养儿防老倾向通过问卷中“养儿防老的倾向”来衡量,选择养儿防老说

明老年人观念更偏向于家庭主义。

居住安排倾向根据问卷中“今后您打算主要在哪里养老”来衡量,选择子女家则说明老年人观念更偏向于

家庭主义。行动维度上,主要通过测量双向代际经济支持和双向代际照料支持四个指标,进而衡量老年人对子女代际支持和子女对老年人

代际支持强度。照料代际支持包括子女照料代际支持和老人照料代际支持两项,

分别由问卷中的问题“过去12个月,这个子女多久帮您做一次家务?”和“过去12个月,您多久帮这个子女做一次家务?”定义。其中,将几乎天天以及每周至少一次设定为有照料支持,将一年几次和几乎没有设定为没有照料支持。经济代际支持包括子女经济代际支持和老人经济代际支持两项。子女经济代际支持选用过去12个月该子女提供的财务价值来衡量,老人经济代际支持选用过去12个月向子女提供的财务价值来衡量。

(4)控制变量。老年人居住安排和家庭社会网络受多种因素影响,为控制其他因素对分析结果的干扰,本文参照现有研究,主要选取了年龄、婚姻状况、居住地(城乡)和突发情况(最近两年住院情况)作为控制变量纳入模型中。本文对另外一些变量包括性别、民族等也进行了采集,但由于它们均不随时期变化,故排除在分析之外。

3. 分析方法

第一,针对家庭禀赋指标构建,本文采用综合指数法评估模型。该方法包含了评价指标的选取、权重系数的设置和评价模型的确定[15]。该方法先是采用极差标准化方法,对正、负指标分别进行了无量纲化处理,再使用利用主成分分析法得到的各项指标的权重。根据主成分分析的检验结果可知,KMO的值为0.766,适合主成分分析的程度为“一般”,因此主成分分析基本可以被用来求权重。从解释的总方差结果可知,前5个主成分对应的特征根大于1,根据方差贡献率和指标权重归一化方法得出每个指标的权重。结合上述步骤,再对各项评价指标的测量值进行加权平均,从而计算出老年家庭人力资本、社会资本、经济资本、物质资本、自然资本和家庭禀赋指数。

第二,针对老年人家庭社会网络类型分类,本文采用潜在类别分析(Latent Class Analysis, LCA)。潜在类别分析通过分析样本在一系列外显变量上的取值从而得到未观测到的潜在类型变量。

本研究的外显变量包括8个二分类变量,共同构成了128(2^7)个应答类型。潜在类别分析通常从类别数为1的基准模型开始增加潜变量,进而根据拟合指标判断模型拟合度。当BIC值更小或者L^2不显著时,可以认为该模型实现最优拟合。

如下面公式所示,代表老年家庭社会网络的8个指标类型为A-H,πABCDEFGHijklmnop表示潜类别模型的联合概率,πXt是指潜变量X为t类别的概率。πA-Xit至πH-Xpt均为指标特定取值的条件概率,以πA-Xit为例,πA-Xit表示潜在类型为t的个体,其外显变量A为i的概率。

πABCDEFGHijklmnop=∑Tt=1πXtπXitπ

XjtπXktπXltπXmtπ

XntπXotπXpt(1)

第三,在控制其他变量的情况下,本研究主要通过比较各时期老年人家庭禀赋变化对于居住安排的影响,从而发现老年人居住安排变迁时的特征。基于混合面板追踪数据的特点,本研究采用了二元逻辑斯蒂个体和时期固定效应模型。该模型使得调查对象不可观测的因素不随时间变化而变化,因此能消除不随时间变化的遗漏变量对估计效应的影响。这在一定程度上弥补了CLASS所能采集的老人及其子女信息有限的问题,同时控制了那些不容易观测的特征对结果的干扰,从而能更好地进行因果判断。本文通过豪斯曼检验也说明了相对于随机效应和混合模型,该数据更适合采用固定效应模型。二元逻辑斯蒂固定效应模型的数据表达式如下:

lnPit1-Pit=λi+γi+∑Kk=2βiXkit+εit(2)

其中,Pit表示属于t时期的i个体与子女同住的概率。λi指个体效应,γi指时期效应,εit表示误差扰动项,Xkit表示纳入方程的自变量和控制变量。

五、实证结果和分析

1. 老年人家庭社会网络的潜在类别分析

本文首先根据模型的拟合指标,对老年人家庭社会网络的潜在类别数量进行选择。当类型数为4时,潜类别模型的BIC和Entropy指标均为最小,因此四类别是老年人家庭社会网络类型的理想数量。确定模型类别数量后,需要計算老年人家庭社会网络潜类别的概率,以及各类别外显变量为特定赋值的条件概率,并可通过这一条件概率所揭示的特征命名各潜在类别。表2呈现了老年人家庭社会网络的潜在类别概率和外显变量的条件概率。据此,本文将四个潜类别变量分别命名为紧密型(23.1%)、依赖型(41.8%)、独立型(13.3%)和工具型(21.8%)。

类别1为紧密型老年人。从养老责任划分、居住安排倾向、生育观念和养儿防老倾向方面可以看出,紧密型老年人的家庭主义观念较强。他们一方面在年轻时积极生养子女,认同养儿防老理念,另一方面在年老时希望与子女同住,认为养老是子女责任。同时,紧密型老年父母与子女有较多的代际支持互动行为。老年父母的代际支持主要通过代际照料支持实现,较少通过代际经济支持实现。

类别2为依赖型老年人。依赖型老年人在年轻时生养子女数量更多,也认同养儿防老理念。通过对该类样本的进一步分析,部分样本认为养老不仅是子女的责任,也是政府的责任。同时,依赖型老年父母囿于自身条件,主要是单方面接受子女的代际支持,很少对子女提供代际支持。

类别3为独立型老年人。独立型老年人的家庭主义观念比较弱,他们一方面在年轻时没有积极生养子女,部分认同养儿防老的倾向,另一方面在年老时不希望与子女同住,认为养老是个人责任。同时,独立型的老年父母与子女没有较多的代际经济互动和照料支持。值得注意的是,仍有较高比例的子代给予这类父母经济支持,说明子代的供养仍然存在。

类别4为工具型老年人。工具型老年人对于与子女同住的意愿最低,认为养老是个人责任,家庭主义观念较弱。同时,这类老年与子女有一定的代际支持往来。该类型的最大特点是主要由父母向子女提供经济代际支持。

2. 家庭禀赋与居住安排的基准回归

表3展示了没有考虑家庭社会网络影响的固定效应逻辑斯蒂模型结果,同时也比较了城

市和农村老年人的回归结果。从全部样本的模型结果来看:第一,人力资本、社会资本、经济资本和物质资本都显著影响老年人与子女同住,而自然资本在短期面板数据中不会显著影响老年人是否与子女同住。这可能是由于固定效应模型衡量的是禀赋变化

对

居住安排变迁的影响,自然资本所涉及的耕地承包权变化甚微,展现在模型中显著性较弱。第二,在具有显著性的四类资本中,人力资本、经济资本和物质资本的增加都正向促进老年人不与子女同住的概率,而社会资本的增加正向促进了与子女同住的概率。第三,家庭禀赋综合指标的增加会正向促进老年人不与子女同住的概率。第四,无配偶且经历突发事件(两年内住过院)的老年人更有可能与子女同住。第五,从时期来看,2016年和2018年的同住可能性均显著低于2014年,这在一定程度上说明家庭的核心化和空巢化趋势。

城乡的回归结果存在一定的异质性,但总体差别不大。对城市老年人来说,其家庭禀赋综合指标增加会更大概率促进其不与子女同住的概率。农村老年人对于人力资本和社会资本更为敏感,主要表现为以身体健康状况为代表的人力资本减少和以亲戚、朋友数量为代表的社会资本增加都会更大概率促进农村老年人与子女同住。城乡老年人回归结果最大的差异体

现在时期效应上,相较于2014年,2016年和2018年城市老年人空巢化趋势明显,而农村老年人出现了一定程度的反弹。这与已有研究中农村同住比例短暂回升结论[47]一致。全部样本到分城乡样本的回归结果显示,家庭禀赋减少整体上会显著增加老年父母与子女同住的概率,故假设1成立。

本文也通过改变家庭禀赋临界值对基准回归结果进行了稳健性检验。首先分别将每一期后10%、30%和50%定义为弱家庭禀赋,其次将三组样本分别回归。回归结果显示,改变家庭禀赋临界值的估计结果在方向和显著性上与表3估计结果保持一致。这说明家庭禀赋变弱,老年人会有更大概率与子女同住,且这一结论的稳健性较高。

3. 家庭社会网络对居住安排的禀赋限制的异质性影响

本文进行了家庭社会网络类型的分样本回归(见表4),以考察老年人的家庭社会网络在家庭禀赋和居住安排之间所起到的异质性作用。由分样本回归结果可见,样本仅在以家庭主义观念为主的紧密型和依赖型的家庭社会网络类型中,家庭禀赋会显著影响老年人居住安排。第一,对于紧密型和依赖型家庭社会网络中的老年人,人力资本和经济资本禀赋使得其与子女同住的概率大幅度下降。并且相比于紧密型老年群体,依赖型老年群体囿于能给子代提供的支持极为有限,家庭禀赋的减弱更显著提高了其与子女同住的概率。第二,对于紧密型老年群体,2016年和2018年的同住可能性均显著低于2014年。而对于依赖型老年群体,2016年和2018年的同住可能性均显著高于2014年。第三,对于独立型和工具型家庭社会网络中的老年人,家庭禀赋对于居住安排的影响不显著。尤其是独立型老年群体,家庭禀赋的变化对其居住安排变迁的影响不显著。综合以上分析,文章发现不同类型的家庭社会网络对居住安排的稟赋限制起到了异质性作用,故假设2成立。

4. 老年人家庭社会网络的中介作用分析

在家庭禀赋减弱时,老年人是否会通过改变自身的家庭社会网络类型来应对风险,从而使得居住安排发生变迁?本文主要分两个步骤回答这一问题:第一步,考察家庭禀赋对老年人家庭社会网络的影响;第二步,分析家庭社会网络与老年人居住安排之间的关系。两个步骤的实证结果如表5所示:第(2)列报告了家庭禀赋对家庭社会网络的影响作用,结果表明,独立型和工具型老年人相对于紧密型老年人来说,家庭禀赋的回归系数在1%的水平上显著为正,这说明家庭禀赋的减少会使得独立型和工具型老年人向紧密型老年人转变;第(3)列报告了在第(1)列基础上加入家庭社会网络这一变量后家庭禀赋对居住安排的影响,结果表明,独立型和工具型老年人相对于紧密型老年人来说,其家庭禀赋对于居住安排的影响在1%的水平上显著为负,这说明家庭禀赋较弱的老年人,其家庭社会网络会进而转型以应对风险,验证了从独立型或工具型家庭社会网络转为紧密型家庭社会网络的路径。综合上述分析,文章发现了家庭禀赋对居住安排产生影响的其中一条路径,即通过改变老年人家庭社会网络类型,从而影响老年人的居住安排,故假设3成立。

根据表5的回归结果,将该机制以图3呈现。在未加入家庭社会网络这一变量时,家庭禀赋减弱的老年人更倾向于与子女同住。在加入家庭社会网络这一变量后,产生了两种效应:一方面,原本家庭社会网络为紧密型和依赖型的老年人,家庭禀赋减弱后与子女同住概率较高。另一方面,原本家庭社会网络为独立型和工具型的老年人,家庭禀赋减弱后会通过调整自身的家庭社会网络类型,从而影响居住安排。

六、结论与政策建议

本文基于家庭禀赋如何对老年人居住安排形成影响这一理论问题展开,探讨老年人居住安排的变迁机制,认为囿于家庭禀赋的老年人在居住安排上缺乏连续性,而居住安排的禀赋限制又会受到家庭社会网络的异质性影响和中介作用。在实证上,本文利用潜在类别模型和二元逻辑斯蒂个体和时期固定效应模型检验家庭禀赋对于老年人居住安排的影响。研究结论如下。

第一,老年人依据家庭禀赋理性选择居住安排。一方面,家庭禀赋对于老年人居住安排产生了显著的负向作用,家庭禀赋减弱会促进老年人与子女同住。在将家庭禀赋进行临界值替换后,该结论依然稳健。另一方面,这种影响在城乡之间存在一定的异质性,但总体差别不大。农村老年人对于人力资本和社会资本更为敏感,且时期效应显示,城市老年人空巢化趋势更明显,而农村老年人则出现了一定程度的反弹。本文也解释了传统研究中为什么家庭禀赋对于居住安排的影响不够显著,这可能是因为老年人家庭社会网络的间接效应掩盖了家庭禀赋对于居住安排的直接效应。

第二,老年人家庭社会网络对于居住安排的禀赋限制具有异质性影响和中介作用。一方面,这种禀赋限制受到老年人家庭社会网络的异质性影响,原本家庭社会网络为紧密型和依赖型的老年人,家庭禀赋减弱后与子女同住的概率较高。另一方面,这种禀赋限制也受到老年人家庭社会网络的中介作用,原本家庭社会网络为独立型和工具型的老年人,家庭禀赋减弱后会通过改变自身的家庭社会网络类型,从而影响居住安排。这说明居住安排的禀赋限制主要受到老年人的观念影响,持有家庭主义观念的老年群体与子女同住的概率会增加。

老年人空巢居住和与子女同住已经并列成为当前我国老年人居住安排的两大类型。这种空巢现象不仅是少子化和老龄化的结果,还是住房等家庭禀赋增强的结果。本文认为这种现象不能忽视家庭间代际功能的发挥以及老年人观念的变迁,例如较年轻和健康的老年夫妇倾向于自己单独居住。尽管老年人独立居住越来越普遍,并逐渐成为我国国民的主动选择,但是老年父母独居仍旧具有一定风险,而子女向其继续提供支持也需要付出相当的成本。

然而

不少政策一方面削弱了代际间的支持,促使代际扁平化发展,另一方面却又对老年空巢家庭过度悲观。为了响应积极应对人口老龄化国家战略,推动合理的居住安排变迁,本文建议政府可以从以下两方面入手。

一方面,政府在应对居住安排变迁时,除了关注家庭禀赋等硬指标外,还特别需要关注观念等软指标。老年人居住安排虽然会受到家庭禀赋的影响,但其主要影响的是紧密型和依赖型老年人,独立型和工具型老年人仅在家庭禀赋过度减弱时才调整居住安排。政府在应对居住安排变迁时需从观念入手,平衡好新时代下的家庭主义和个体主义观念,遵循以家庭主义为主导,兼顾个体主义的原则。个体主义有其合理性,这是一种现代文明的价值取向,是对每一个人生命的珍惜和欲望合理性的肯定,亦是对每一个人个体权利的保护和个体自由的尊重。但是个体主义的尽头逃不了“向死存在”的结构,而家庭主义却是一种“生生不息”的结构,这是需要以家庭主义为主导的重要原因。家庭主义观念的培养需要从学生时代开始。教育部门需要以更有趣味的方式让学生在潜移默化中学习家庭主义的孝道文化,与此同时,政府要将我国养老、尊老、孝老的文化传统与家庭、家教、家风的时代背景相融合,发展出新时代的家庭主义观念。

另一方面,政府需要正视家庭空巢化是居住安排从传统型向现代型转变的必然结果。以往大量关于空巢家庭的一些似是而非的观点干扰了公众及政府的判断,事实上,从某种意义上讲,相当大比例的空巢家庭只存在统计意义。我国宣传部门要积极推动构建

新的关于空巢的社会认知,倡导公众正视居住安排方式的多元性,以改变当前社会对老年空巢家庭的固有偏见,

并重塑空巢老人形象。民政、卫生和健康委员会等部门应促进老年人在养老方面

自强观的建立和自身能力的发挥。具体而言,可以在农村大力提倡互助养老和嵌入式养老,在城市大力提倡嵌入式养老和社区居家养老。此外,学术机构应加强对老年空巢家庭内部结构差异的分析,重点聚焦高龄独居老人、无子女的高龄空巢老人等特殊空巢群体。

参考文献:

[1]胡湛,彭希哲.應对中国人口老龄化的治理选择[J].中国社会科学,2018(12):134-155,202.

[2]孙向晨.在现代世界中拯救“家”——关于“家”哲学讨论的回应[J].探索与争鸣,2021(10):77-84,178.

[3]郭瑜,张寅凯.代际关系、养老保险与中国城镇养老新图景[J].社会学研究,2021(2):160-180,229.

[4]SCHULZ R,NOELKER L S,ROCKWOOD K,SPROTT R L. Continuity theory encyclopedia of aging[M]. New York: Springer Publishing Company, 2006: 321-322.

[5]王轲.老年人的资源禀赋与养老方式选择——基于CLASS 2012数据的实证检验[J].西部论坛,2017 (4):116-124.

[6]彭希哲,王雪辉.家庭结构、个人禀赋与养老方式选择——基于队列视角的分析[J].人口学刊,2021(1):64-77.

[7]石金群. 转型期家庭代际关系流变: 机制、逻辑与张力[J]. 社会学研究, 2016(6): 191-213.

[8]沈凯俊,王雪辉,彭希哲,卢敏.准嵌入性养老组织的运行逻辑分析——农村嵌入式养老的地方经验[J].中国农业大学学报(社会科学版), 2022(1):133-151.

[9]郭志刚.中国高龄老人的居住方式及其影响因素[J].人口研究,2002(1):37-42.

[10]鄢盛明,陈皆明,杨善华.居住安排对子女赡养行为的影响[J].中国社会科学,2001(1):130-140,207-208.

[11]沈凯俊,尹思薇,宋靓珺.代际居住距离对农村老年人生活质量影响——基于互联网使用的中介效应分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023(3): 140-159.

[12]彭希哲,胡湛.當代中国家庭变迁与家庭政策重构[J].中国社会科学,2015(12):113-132,207.

[13]白美妃.撑开在城乡之间的家——基础设施、时空经验与县域城乡关系再认识[J].社会学研究,2021(6):45-67,227.

[14]石智雷,杨云彦.家庭禀赋、家庭决策与农村迁移劳动力回流[J].社会学研究,2012(3):157-181,245.

[15]徐洁,李树茁,吴正,刘伟.农村老年人家庭养老脆弱性评估——基于安徽农村地区的实证研究[J].人口研究,2019(1):91-101.

[16]杨文,孙蚌珠,王学龙.中国农村家庭脆弱性的测量与分解[J].经济研究,2012(4):40-51.

[17]彭非,袁卫,惠争勤.对综合评价方法中指数功效函数的一种改进探讨[J].统计研究,2007(12):29-34.

[18]PUTNAM R D,LEONARDI R,NONETTI R Y. Making democracy work: civic tradition in modern Italy[M]. Princeton:Princeton University Press, 1993: 4-15.

[19]FAFCHAMPS M, GUBERT F. The formation of risk sharing networks[J]. Journal of Development Economics, 2007, 83(2): 326-350.

[20]MUNSHI K,ROSENZWEIG M. Traditional institutions meet the modern world: caste,gender, and schooling choice in a globalizing economy[J]. American Economic Review, 2006, 96(4):1225-1252.

[21]周广肃,樊纲,申广军.收入差距、社会资本与健康水平——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析[J].管理世界,2014(7):12-21,51,187.

[22]丁煜,叶文振.城市老人对非家庭养老方式的态度及其影响因素[J].人口学刊,2001(2):12-17.

[23]杨云彦,石智雷.中国农村地区的家庭禀赋与外出务工劳动力回流[J].人口研究,2012(4):3-17.

[24]盛亦男.流动人口家庭化迁居水平与迁居行为决策的影响因素研究[J].人口学刊,2014(3):71-84.

[25]王树新,赵智伟.第一代独生子女父母养老方式的选择与支持研究——以北京市为例[J].人口与经济,2007(4):52-58.

[26]陶涛,丛聪.老年人养老方式选择的影响因素分析——以北京市西城区为例[J].人口与经济,2014(3):15-22.

[27]王萍,左冬梅.劳动力外流背景下中国农村老人居住安排的纵向分析[J].中国农村经济,2007(6):28-38.

[28]张文娟,李树茁.代际支持对高龄老人身心健康状况的影响研究[J].中国人口科学,2004(S1),39-42.

[29]孙鹃娟,沈定.中国老年人口的养老意愿及其城乡差异——基于中国老年社会追踪调查数据的分析[J].人口与经济,2017(2):11-20.

[30]SUN X, LUCAS H, MENG Q, et al. Associations between living arrangements and health-related quality of life of urban elderly people: a study from China[J]. Quality of Life Research, 2011, 20(3): 359-369.

[31]姚远.老年人社会价值与中国传统社会关系的文化思考[J].人口研究,1999(5):44-50.

[32]吴帆,尹新瑞.中国三代家庭代际关系的新动态:兼论人口动力学因素的影响[J].人口学刊,2020(4):5-18.

[33]刘桂莉.眼泪为什么往下流?——转型期家庭代际关系倾斜问题探析[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2005(6):1-8.

[34]MADDOX G L,DOUGLASS E B.Aging and individual differences: a longitudinal analysis of social, psychological, and physiological indicators[J]. Journal of Gerontology, 1974, 29(5): 555-563.

[35]黄中伟,王宇露.关于经济行为的社会嵌入理论研究述评[J].外国经济与管理,2007(12):1-8.

[36]ZUKIN S, DIMAGGIO P. Structures of capital: the social organization of the economy[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990: 3-20.

[37]李树茁,徐洁,左冬梅,曾卫红.农村老年人的生计、福祉与家庭支持政策——一个可持续生计分析框架[J].当代经济科学,2017(4):1-10,124.

[38]LI L W,ZHANG J,LIANG J.Health among the oldest-old in China: which living arrangements make a difference? [J]. Social Science & Medicine,2009, 68(2): 22-227.

[39]劉轶锋.晚年独居意味着孤独吗?——基于社会网络的调节与中介作用分析[J].人口与发展,2022(1):68-80.

[40]张岭泉,邬沧萍.应对人口老龄化——对“接力”模式和“反哺”模式的再思考[J].北京社会科学,2007(3):9-14.

[41]王萍,李树茁.代际支持对农村老年人生活满意度影响的纵向分析[J].人口研究,2011(1):44-52.

[42]ZUNZUNEGUI M V, BLAND F,OTERO A. Support from children, living arrangements, self-rated health and depressive symptoms of older people in Spain[J]. International Journal of Epidemiology, 2001,30(5):1090-1099.

[43]陈皆明,陈奇.代际社会经济地位与同住安排——中国老年人居住方式分析[J].社会学研究,2016(1):73-97,243-244.

[44]费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008:3-10.

[45]ANTONUCCI T C, AKIYAMA H. Social networks in adult life and a preliminary examination of the convoy model[J]. Journal of Gerontology,1987,42(5): 519-527.

[46]SON J,LIN N.Network diversity, contact diversity, and status attainment[J].Social Networks,2012,34(4): 601-613.

[47]李婷,胡文波.中国家庭的代际同住及其驱动机制变迁——基于CHNS 1991—2015的九期调查数据[J].人口与经济,2021(6):54-67.

Influence and Mechanism of Older Adults Household Endowments on

Their Living Arrangements

SHEN Kaijun1, ZHOU Xiang1, WANG Xuehui1, PENG Xizhe2

(1.School of Social Development and Public Policy, Fudan University, Shanghai 200433,

China;2.Fudan Institute on Ageing, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract:This paper explains the logic of older adults living arrangements by developing continuity theory. Although older adults who are constrained by household endowments interrupte their living arrangements, the endowment effect will be affected by older adults social network of family. Based on the three periods of CLASS data from 2014 to 2018, this paper uses the latent class model and Binary Logistic

fixed effect model to evaluate influence and mechanism of older adults household endowments on their living arrangements. The result shows that the elderly rationally choose living arrangements according to their household endowments,and the weakening of their household endowments will significantly promote them to live with children. And this conclusion remains robust after changing household endowment threshold. In addition, there is little heterogeneity between urban and rural areas. The period effect shows that the trend of

empty-nest in cities is obvious, while there is a certain rebound in rural areas. The result confirms older adults social network of family plays heterogeneous effect and mediating effect between their household endowments and living arrangements. On the one hand, under the influence of heterogeneity, older adults whose social network of family was close and dependent have a higher probability of living with their children after their household endowments weakened. On the other hand, under the mediating effect, older adults whose social network of family was independent and instrumental, after the weakening of their household endowments, will change the living arrangements by adjusting their type of social network of family. Based on what has been discussed above, local governments should face up to the empty-nest trend of living arrangements and focus on the influence of some soft indicators such as concept on living arrangements.

Keywords:living arrangements;household endowments of elderly;social network of family;mediating effect

[責任编辑 崔子涵,方 志]