中国农村劳动力人口变动趋势研究

2023-06-14胡雪萍史倩倩向华丽

胡雪萍 史倩倩 向华丽

摘 要:在乡村振兴战略背景下,重新审视农村劳动力人口数量、人口结构在2021—2050年间的变化趋势,有利于从宏观上把握中国经济发展的农村劳动力人口资源,准确推进乡村振兴战略部署。

以“七普”和历年人口相关数据为基础,以历年分孩次生育率和联合国总结的发展中国家生育模式经验来设置生育水平参数,以分不同时段的城镇化率变化模型设置农村人口迁出率参数,以分迁移原因的迁移数据模拟农村人口的迁移模式,采用经典的基于队列的人口预测方法,对农村劳动力人口规模、年龄结构和性别结构进行了预测。预测结果表明:农村劳动力规模持续下降,2035年、2050年分別降至2.04亿、1.20亿,仍存在农村劳动力剩余;劳动力年龄结构分布失调,将面临间断性的年龄结构断层;劳动力性别结构严重失衡,到2035年将有1910万被动不婚人群,且随着时间推移不能得到有效缓解;劳动力抚养负担持续增加,但2022—2028年仍是应对农村人口老龄化的战略机遇期。由此,在乡村振兴战略实施过程中,不仅要处理好总体上农村剩余劳动力流向城镇与局部上农村劳动力人口年龄断层的矛盾,畅通劳动力人口双向流动的渠道,也要关注农村男性受到婚姻挤压所可能引发的社会难题,以及要把握2022—2028年这个战略机遇期,为解决农村劳动力人口抚养负担过重构建制度基础。

关键词:农村劳动力人口;人口预测;迁移模式;年龄结构;性别结构

中图分类号:C921 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2023)02-0027-18

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.023

收稿日期:2022-08-12;修订日期:2023-01-18

基金项目:国家社会科学基金重大项目“胡焕庸线稳定性与中国人口均衡发展战略研究”(18ZDA132)。

作者简介:胡雪萍,中南财经政法大学经济学院教授,博士生导师;史倩倩,中南财经政法大学经济学院博士研究生;向华丽,中南财经政法大学公共管理学院副教授。

一、引言

乡村振兴战略为中国农村2018—2050年的发展目标和发展路径提供了战略方向。国家乡村振兴局的成立和

《中华人民共和国乡村振兴促进法》的颁布实施,标志着乡村振兴战略全面铺开。乡村振兴需要关注农村劳动力人口的变化趋势[1],因为劳动力是宏观经济发展的基本投入资源之一,长期来看也是技术进步的基础之一。审视农村劳动力人口资源的存量及变化趋势,有利于总体把握农村进一步的发展方向和改革重点,有利于准确地认识农村劳动力人口性别结构、年龄结构的变化程度,以及由此带来的社会经济问题,因此有必要对乡村振兴战略不同阶段的农村劳动力人口变动趋势进行研究,以作为乡村振兴战略实施的基本数据参考。

已有关于农村劳动力人口的研究主要集中于三个方面:一是研究农村到底存在多少剩余劳动力需要转移[2-6],该类文献主要是在中国经济工业化、城镇化发展模式

下展开的,侧重于农村总量上需要多少劳动力、剩余多少劳动力,而对农村人口结构的分析较少。二是研究城镇化发展或老龄化对农村人口结构的影响[7-8],指出相对于城镇人口,农村人口面临更为剧烈的总量变动和结构变动。三是生育政策调整对农村人口结构的影响,如罗雅楠等根据2010年人口普查数据预测了“全面二孩”政策后分城乡的人口态势[9],马芒、吴石英分析了生育政策对农村人口结构的影响等[10]。

以城镇化为主导的研究模式,虽然涉及农村人口结构,但因其在设置基本参数时主要以城镇为主,因而对农村的参数设置缺乏针对性,普遍采用的总和生育率水平较高,且出现高低不同方案中的生育率水平没有差别的现象。而对迁移模式的选择主要是两种,分别是以

罗杰斯

(Rogers)迁移率模型测算的迁移模式和特定时期内乡城人口变动数据计算的迁移模式。此外,相关预测文献侧重于人口总量上的研究,农村劳动力人口的变动只是其中的一部分,且侧重于对年龄结构的分析,对农村劳动力人口的性别结构分析少有涉及。

区别于上述研究,本文基于“七普”数据,从乡村振兴的视角研究农村劳动力人口

在2021—2050年间的变动趋势。

在参数设置中有针对性地分析了农村总和生育率水平、生育模式的变动,通过区分长期、中期和短期的城镇化“S”曲线设置迁移率水平,并使用农村分迁移原因的迁移数据模拟农村人口的迁移模式,将农村劳动力人口的预测结果从总量规模、年龄结构和性别结构进行全面分析,为乡村振兴提供人口数据参考。

二、研究方法与数据

1. 预测方法

本文针对农村人口采用经典的基于队列的人口预测方法,即对不同性别不同年龄组别按顺序排成队列,根据不同组别人口变动的影响因素分析预测,最后得出最终人口数量以及人口结构。人口变动的主要影响因素是生育水平、死亡水平和迁移水平,可由下式来

表达:

Pt+T=Pt+Bt,t+T-Dt,t+T-Mt,t+T

(1)

其中,Pt为t期人口数量,Pt+T为经过时间T后的人口数量,Bt,t+T为时间T期间的出生人口,

Dt,t+T

为时间T期间的死亡人口,Mt,t+T为时间T期间的农村净迁出人口。在队列人口预测思想下,本文采用PADIS-INT软件进行具体预测。通常对农村人口的预测会

在预测全国人口的基础上,通过乘以城镇化率的方式拆分出城乡人口。而本文采用单独预测农村人口的方式,

这可能会造成两种方式预测结果不一致的问题。但是,目前中国城乡人口在年龄别上的分布不同,城镇的育龄妇女比重要高于农村,所以即使所有参数设置相同,通过全国人口预测的方法会系统性地高估农村人口的出生数量,并逐渐累积。本文以农村人口的现实年龄别分布为基期,避免了农村人口高估的结果,使得对农村人口的预测更有针对性。

2. 参数设置方法

本文基于不同的生育率和迁移率情景设置不同方案,在每种方案下依次对生育水平、死亡水平和迁移水平进行参数设置。影响生育水平的因素很多,经济、社会、家庭、制度以及文化因素都可能对生育水平产生影响[11]。对生育水平的预测有多种方法,如经典的分孩次预测、随机模型预测[12]、Lee-Carter模型预测 [13-14] 等。文献和相关数据表明基于模型的生育率预测方法对所估计参数较为敏感,我国在2013年、2016年陆续调整生育政策,这对参数估计会产生较大误差。使用分孩次的预测方法可以更直观地对生育水平的变化趋势作出符合人口转变規律的预测。因此,本文依据中国农村历年的分孩次生育率和“七普”数据呈现的生育模式,并参考联合国对中国人口的预测参数进行生育水平的设定。

中国的人口发展已经从由出生和死亡为主导转向了以人口迁移为主导[15],人口迁移已经成为城镇和农村人口变动的关键因素,因此迁移水平的设定是农村人口预测中最为重要的参数。

其一,迁移率是由中国城镇化进程决定的,本文参考联合国关于世界各国城镇化发展的“S”曲线设定中国城镇化发展的模型,创新性地从长期、中期和短期三个时间段推断 “S”曲线的参数。

假定“S”曲线形式为

Ut=K/(1+λe-ct),其中K为较成熟的城镇化率水平,设定为80%,那么城镇化率Ut由参数

λ、e

和时间t决定。由于历史时段选择的不同,估计的参数结果将会产生差异,依据城镇化率逼近成熟水平的速度不同,本文分别以1981—2021年、2000—2021年和2010—2021年的城镇化率经验数据,即分别从长期、中期和短期来估计参数,设定2022—2050年的城镇化率数据,从而推算出农村人口的迁移率水平。

其二,迁移模式表面上反映的是不同年龄别的迁移偏好水平,本质上反映的是基于不同迁移原因的社会经济状况变动。本文从迁移原因的角度,借鉴杨云彦基于不同迁移原因对年龄别迁移模式分解与合成的研究[16-17],来模拟农村人口的迁移模式。该研究方法所蕴含的思想是在特定的年龄下必然要面对规律性的迁移,比如在不同迁移原因的年龄别迁移率中,工作就业在整个劳动年龄段的迁移率较高,学习培训在高中和大学阶段迁移率较高,而婚姻迁移则在婚育年龄迁移率较高。可以通过不同函数分别拟合不同原因下的年龄别迁移率,然后根据不同迁移原因的迁移占比进行年龄别迁移率的合成,从而得出农村人口的迁移模式。具体设置方法如下。

首先,对原始迁移数据进行分解。计算年龄别迁移率为:

mij=Mij/Pi(2)

其中,i表示不同年龄别,j表示不同迁移原因,mij表示年龄i迁移原因j的迁移率,Mij表示年龄i迁移原因j的迁移人数,

Pi表示年龄i的总人数。

考虑到不同年龄别迁移率与不同迁移原因的迁移率均随着迁移强度发生变化,需对

其进行标准化处理,使其标准化后的迁移率之和为1。标准化的具体方法为:将迁移原因j的不同年龄别迁移率加总得到总和迁移率TMRj,该变量类似于总和生育率的含义,表示平均每个人一生中会发生迁移的概率;由总和迁移率TMRj作为基准,可得到不同迁移原因的标准化年龄别迁移率hij以及迁移占比

θj。即:

TMRj=∑jmij(3)

hij=mijTMRj且∑ihij=1(4)

θj=TMRj∑iTMRj且∑iθj=1(5)

由此,将迁移模式分解为不同迁移原因j的年龄别迁移率hij,并由不同原因的迁移占比θj作为迁移合成的权重基础。

其次,对分解成不同迁移原因的迁移模式分别进行曲线拟合,并得到相应拟合值h′ij。

最后,由式

hi=∑ih′ijθj合成迁移模式。

对不同迁移原因的年龄别迁移率进行分解合成的研究方法,较罗杰斯年龄—迁移率模型和利用乡城转移

研究迁移模式的方法还有一些分析上的优点:

一方面,通过对不同迁移原因的识别,可以对中国人口迁移模式的形成有更深层次的认识,如占比最高的工作就业迁移,揭示的是中国经济高速发展的态势变化,学习培训迁移揭示的是中国高等教育的大范围推进等;另一方面,基于对经济社会发展

趋势的认识,可以通过调整迁移占比更科学地对人口迁移进行预测。

3. 数据说明

漏报率是对普查基础数据进行修正的重要原因。但是“七普”数据的漏报率低至0.05%,这次普查的数据质量已达到世界一流水平[18]。本文主要以“七普”原始数据为基础数据进行预测,在具体的参数设置中部分数据亦来源于《中国人口和就业统计年鉴》、世界银行人口估计与预测数据、联合国WPP数据等。另外本文的劳动力人口均指15—64岁年龄别人口,农村劳动力人口主要指农村居住人口中的劳动力人口。

三、参数设定

1. 生育水平

(1)总和生育率。

图1绘制了2001—2020年农村分孩次以及总和生育率变化趋势,并据此估算了2021—2050年总和生育率的变动。从图中可看到,农村总和生育率在2015年之前的变动主要由一孩生育率主导,而2015年之后的生育率回弹则是由二孩生育率上升主导。2017—2019年期间二孩生育率甚至超越了一孩生育率水平,但二孩生育意愿的持续释放时间有限,2020年“七普”数据显示,二孩生育率已低于一孩生育率水平。实施“全面二孩”政策意义重大,但对生育行为的影响小于预期[19]。总体来看,中国面临着低生育率的风险,且生育率持续下降的因素仍在强化[20-21]。在此背景下本文根据分孩次的经验数据设置低方案的总和生育率水平。

具体来看,自2001年以来,农村一孩生育率由最高的1.10下降至2020年的0.66,下降了0.44,且在2016—2020年间基本维持在0.69左右。因此本文以每五年移动平均法计算的一孩生育率作为中方案的一孩生育率水平。二孩生育率在生育政策调整后虽大幅上升但又迅速回落,二孩生育率由2015年的0.53上升至2017年的高点(0.85),随后持续下降至2020年的0.63;三孩及以上的生育水平虽有所上升,但上升幅度较小。鉴于该时期二孩、三孩生育率的上升是生育政策的作用,

且已有研究显示农村在2010年后一孩与二孩生育间隔通常为6年左右[22],故假定这种二孩政策的促进作用可持续时间为6年,即2016—2021年,因此将二孩、三孩及以上的生育率水平设置为:2021年为2016—2020年的平均值,2022—2050年设定为2010—2015年的平均值。加总分孩次的生育率水平即为中方案的总和生育率,结果显示总和生育率基本维持在1.36。

此外,为便于对比,参考

联合国

《世界人口展望2019》有关

中国人口预测的总和生育率水平设置本文的高方案,对中方案数据下浮10%作为低方案。

(2)生育模式。

生育模式是指“总体平均意义下单位时间内(通常指一年),每个育龄妇女平均活产婴儿数真体在每个年龄上生育分布的形式” [23],一般用15—49岁育龄妇女的标准化年龄别生育率来衡量。借鉴宋健、唐诗萌关于生育模式的定义[24],

用fx(t)表示由统计数据计算的t时期实际的妇女年龄别生育率,那么t时期妇女的生育模式则是标准化的年龄别生育率,即

Hx(t)=fx(t)TFR(t),

∑xHx(t)=1。

根据历年农村生育状况数据绘制了主要年份的生育模式,见图2。可看到从2005年到2015年,生育模式呈现出峰值降低且右移的趋势,平均生育年龄也从25.73岁上升至27.11岁,农村生育行为的年龄集中度下降。农村生育模式峰值降低不仅受经济发展影响,也受到城镇化迁移的影响。越多的年轻人迁移到城镇,

越会导致fx(t)

下降,而正值生育高峰的x年龄妇女迁移更多,相应的fx(t)也下降越多,从而在生育模式中的Hx(t)也趋于下降,这导致了图2中波峰下降的趋势。宋健、唐诗萌对1995—2015年农村生育模式的研究中也发现,晚育(30—39岁)占比显著上升[24]。在生育政策刺激下,2016—2019年数据出现波动,这可理解为“全面二孩”政策下二孩生育的“补偿效应”[25],但是晚育占比增加和生育年龄推迟,是生育模式随着经济发展水平变化的结果,是长期存在的趋势。鉴于以上分析,本文设定2021—2035年的生育模式与2020年相一致,2036—2050年的生育模式参考联合国

《世界人口展望2019》相关数据。

(3)出生性别比。

中国总体的出生性别比自2008年以后持续下降,而农村出生性别比自2012年后总体处于下降趋势,生育政策的调整使得出生性别比自2016年出现反弹,但之后继续呈现下降趋势【 根据每年的人口变动情况抽样调查数据,2012至2020年的出生性别比依次为120.88、119.64、116.75、113.90、115.57、115.25、114.06、114.06、111.53。】。出生性别比

受到农村男孩偏好思想的影响,不会立刻回到最佳水平。

《世界人口展望2019》预测中国出生性别比在2030—2035年下降至107,因此本文假定出生性别比呈线性下降趋势,到2035年下降至107,2036—2050年维持在107的水平。

2. 死亡水平

死亡水平主要通过死亡模式和平均预期寿命来刻画,不同死亡模式的设置对人口预测的年龄结构不同,寇尔—德曼死亡模式预测结果中人口分布更为均匀[26],

并且通过对比PADIS-INT软件中多种模式与农村人口的分年龄死亡率,也表明该模式优于联合国一般模式及其他模式,能够较好地模拟中国农村的死亡水平,因此农村的死亡模式选取“寇尔—德曼西区”模式。

对于平均预期寿命,根据“七普”数据,运用寇尔死亡概率法分性别编制生命表,计算出农村0岁人口的平均预期寿命为男性76.55岁、女性82.17岁。根据联合国关于平均预期寿命达到70岁以后每10年增长不超过2岁的经验数据,假定平均预期寿命每10年增长1.5岁,采用线性内插法计算每年的平均预期寿命,得到结果见表1。

3. 迁移水平

(1)迁移率。

根据选取历史数据的时间长度不同,分别估计得到1981—2021年、2000—2021年和2010—2021年的“S”曲线模型结果:

U1981=0.8/(1+3.465e-0.061t)(6)

U2000=0.8/(1+1.243e-0.0738t)(7)

U2010=0.8/(1+0.625e-0.082t)(8)

比较上述结果可知,选取的时间长度越短,逼近成熟城镇化水平的速度越快。据此,将依据2010—2021年、2000—2021年和1981—2021年所估计的城镇化率分别设定为低、中、高方案的迁移率,结果见表2。在低、中方案中,城镇化率在2030年均达到了70%以上,这与

《国家人口发展规划(2016—2030年)》

对中国城镇化率在2030年达到70%以上的预期相一致。2022年的城镇化率在不同方案中相差较大,这是由于2020年和2021年城镇化率水平的大幅上升导致2022年出现了人口回流,但考虑到受2020年开始的新冠疫情的影响,这种从城镇向乡村的人口回流可能是存在的,因此仍以模型预测的结果为准。

(2)迁移模式。图3

根据“七普”数据绘制了农村不同迁移原因的年龄别迁移率,从中可以看出,工作就业、拆迁/搬家、学习培训、随同离开/投亲靠友和婚姻嫁娶依次为主要迁移原因,并且在年齡别中表现出了明显差异。图4(a)是对图3各迁移率进行标准化计算后的迁移模式,作为对比,图4(b)是对“六普”数据进行标准化计算后的迁移模式。

对比图3和图4(a)发现,图4(a)中学习培训、拆迁/搬家、随同离开/投亲靠友、婚姻嫁娶四类迁移原因的迁移模式与图3相似。

其他迁移原因的迁移模式则与图3不同:工作就业的迁移模式显示,21—45岁之间虽然迁移率较高,但因迁移强度较大,迁移率水平低于

图3;照料孙子女和养老/康养的迁移模式在50岁之后有明显增长;为子女就学的迁移模式在40岁左右出现明显波峰。对比图4(a)和4(b)发现,虽然个别迁移原因有不同,但工作就业、学习培训、婚姻嫁娶、随同离开/投亲靠友、拆迁/搬家等主要迁移原因的标准迁移模式是相对稳定的,因此可以假定总体迁移模式

始终维持不变,再据此对不同原因的迁移模式进行拟合。

根据“七普”数据计算0—64岁的总和迁移率为7.4,也就是说在64岁之前平均每个人的迁移达到7.4次,其中工作就业迁移为3.16次,明显高于其他迁移原因的迁移水平。以此为基准,得到表3不同迁移原因的迁移占比,其中工作就业迁移原因占比最大,迁移强度最强,然后依次是拆迁/搬家、学习培训、随同离开/投亲靠友和婚姻嫁娶。可见,农村劳动力人口的迁移模式主要由拆迁/搬家、随同离开/投亲靠友、学习培训、婚姻嫁娶四类迁移原因和工作就业这一高迁移强度的迁移原因主导。

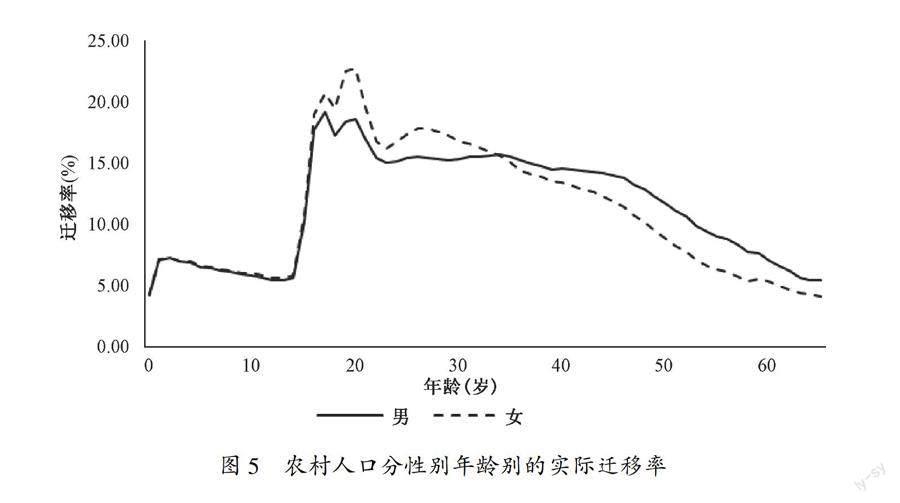

在对迁移模式分解与合成的过程中,本文与杨云彦方法[17]不同之处有二,一是区分了不同性别的迁移模式,因为不同性别的迁移模式存在差异(见图5)。“七普”数据显示,从农村人口迁移的绝对数量来看,每个年龄别男性均比女性多。但从迁移率来看,0—15岁阶段迁移率的性别差异不明显,男女迁移率均在17—21岁达到高峰,但女性迁移率明显大于男性;之后

男性迁移率在45岁之前均维持较高水平,没有出现明显下降,然而女性迁移率在27岁之后处

于下降趋势,

且在16—33岁期间迁移率明显大于男性,34歲之后小于男性。因此,迁移模式会因性别不同在16岁以后出现差异。从迁移原因占比来看,男女两性在工作就业和婚姻嫁娶两个方面的迁移占比也存在很大差距,因此有必要进行分性别的研究。

二是考虑了其他迁移原因。其他迁移原因的迁移占比已达到8.28%,高于寄挂户口、为子女就学、照料孙子女和养老/康养原因的迁移占比。

段成荣等的研究表明,以“改善住房”为代表的宜居型迁移愈发重要,2015年其占比接近“婚姻嫁娶”,远超“为子女就学”、“寄挂户口”等原因的占比[27],

这意味着追求宜居环境的迁移不容忽视,

但“七普”数据并未将宜居型的迁移原因单独列出,

因此,本文将“其他”视作追求宜居环境迁移原因进行函数拟合并参与迁移率合成。此外,由于65岁及以上老年人口的年龄别迁移数据缺失,且该部分人口迁移占比较低,本文研究对象又主要是农村劳动力人口,因此对65岁及以上老年人的年龄别迁移率按均值处理。最终合成的迁移模式如图6所示。

四、结果分析

1. 农村劳动力人口到2035、2050年分别下降至2.04亿、1.20亿(中方案),平均降幅为35%、60%。

首先,从总体来看,2035年高、中、低方案下农村总人口分别为3.96亿、3.57亿和3.42亿,2050年分别为2.95亿、2.58亿和2.45亿,相较于2020年,三种方案下农村总人口到2035和2050年平均下降28%、47%。虽然2022年由于迁移率设置的原因,

数据存在小幅反弹,但农村总人口持续下降的趋势是不变的,并且三种方案的预测结果均显示农村人口自然增长率在“十四五”开局之年已进入负增长时代。总人口预测结果与联合国、世界银行的结果对比,前者中、低方案均低于联合国和世界银行,但联合国和世界银行在2020年的基期数据设置上是高于中国实际数据的,若下调基期数据,总人口数量将会降低,可见本文的预测结果更符合中国农村的实际情况,见图7。

其次,劳动力人口数量下降,且下降幅度较大。高、中、低方案中劳动力人口在2035年分别达到2.25亿、2.04亿和1.96亿,2050年分别达到1.40亿、1.20亿和1.13亿,相较于2020年,三种方案下农村劳动力人口到2035和2050年平均下降35%、60%,即到2035年、2050年农村劳动力人口分别为“七普”数据的65%、40%。这表明农村劳动力人口的下降幅度要大于总人口的下降幅度,农村人口结构中劳动力人口变化更为剧烈。

再次,劳动力人口占比总体处于下降趋势,但在2022—2027年处于稳定期。三种方案下劳动力人口占比在2022—2027年均在63%左右,2028年后则处于下降趋势,2035年、2050年劳动力人口占比分别为57%、47%,降幅分别达到9%、25%。

2. 农村劳动力面临年龄别的非持续供给,出现年龄结构断层

图8分别展示了三种方案在乡村振兴“三步走”关键节点2035年、2050年的农村劳动力人口年龄金字塔图。从劳动力年龄结构来看,2035年金字塔呈现出两头宽中间窄的形态,2050年呈现出宽窄相间的形态。2035年的三种方案

均呈现出30—44岁年龄别劳动力数量较少,60—64岁年龄别劳动力数量最多;2050年在35—44岁和60—64岁年龄别的劳动力数量较多,而15—34岁和45—59岁年龄别劳动力数量均较少。但无论是2035年还是2050年,农村劳动力人口年龄金字塔表现出的均是劳动力供给在年龄别的非持续性,也就是说劳动力面临在某个年龄别上的供给不足。

图8 农村劳动力人口年龄金字塔

数据还显示,农村劳动力将出现年龄结构的断层。图8显示,在2035年30—39岁年龄组劳动力数量明显少于其他年龄组,该年龄组在2050年对应队列为45—54岁,为劳动力数量最少的年龄组,尤其是45—49岁的劳动力在低方案中只有308万人,女性只有41万人。即使在中方案下,单岁年龄别数据显示2040年37岁女性劳动力数量已为0,到2050年46、47和48岁的女性数量均为0,出现了年龄断层。

3. 农村劳动力人口性别比失衡严重,到2035年将会有1910万被动单身男性

“七普”数据显示总人口性别比为105.07,各省份中

人口性别比最高的为广东省(113.08),但是在农村地区,劳动力人口性别比失衡更为严重。依据人口年龄金字塔图,从性别角度看,无论男性劳动力还是女性劳动力,人口数量下降都比较严重,但女性更为严重。以中方案为例,计算相应年龄间隔的男女劳动力人口性别比,见图9。图9中所示的性别比只是60—64岁年龄组的个别年份低于100,其余年龄组各个年份的性别比均大于100。图中各年份曲线最高点对应的是2020年15—19岁年龄组随着时间推移的性别比,可看到2020年15—19岁年龄组的性别比在2035、2050年分别达到224、576,同时20—24岁、25—29岁年龄组的性别比也随着时间推移有大幅上升。

本文还从15—64岁的全劳动力人口和15—49岁的婚育劳动力人口总量分别考察了性别比和性别差异数量,见图10。

其中,柱状图表示性别差异数量,折线图表示性别比。图中数据显示,农村全劳动力的性别比均大于110,且持续上升,15—49岁婚育年龄组的性别比要高于全劳动力性别比,均在115以上,这意味着在适婚年龄期间,农村男性面临更严重的“婚姻挤压”[28]。从性别差异数量来看,2020年男性多于女性数量,已达到1670万,到2035年为1910万,也就是说将会有1910万的被动单身男性。农村劳动力总量在减少,但农村单身男性数量至2040年持续上升,至2050年也并没有明显下降,说明农村劳动力人口性别比失衡问题不会随着城镇化推进得到缓解,这个问题的解决需要国家对人口基本政策和生育文化的全局引导。

4. 2022—2028年是應对农村老龄化问题的战略机遇期

人口抚养比代表着劳动力需要承担的家庭抚养责任,人口抚养比越高,劳动力参与就业的可选择空间就越小,因此有必要分析农村人口抚养比。图11绘制了高、中、低三种方案下农村人口抚养比的变动趋势,可以看到少儿抚养比持续下降,在2035年之后略有上升;老年抚养比则一直处于上升阶段,尤其是2027年之后上升速度加快。“七普”数据显示,农村65岁及以上人口占比为17.72%,

已经进入了中度老龄化阶段,本文的不同方案均预测在“十四五”末期农村65岁及以上人口占比将达到20%,农村老龄化程度将比城市更加严重。但是从总抚养比来看,2028年之前基本维持在60%以下,到2035年接近80%,2040年接近100%,总体来看2022—2028年之间农村劳动力的抚养负担处于稳定期,因此这一时期是农村应对老龄化问题的战略机遇期,应充分利用这一时期提前部署,以应对更为严峻的老龄化挑战。

五、进一步讨论与政策含义

本文立足乡村振兴视角,通过更为现实地分析农村人口的生育、死亡和迁移水平,对农村劳动力人口进行了预测。结果表明在乡村振兴战略实施期间,中国农村劳动力人口的规模持续下降,核心年龄层劳动力下降明显甚至出现年龄结构断层;

劳动力性别比失衡加重,预测到2035年劳动力中或有1910万被动单身男性存在;

人口抚养比持续上升,2022—2028年是农村应对老龄化问题的重要机遇期。这些结论对于2035年实现农业农村现代化,2050年实现农业强、农村美、农民富的乡村振兴战略目标有重要的参考意义。

首先,农村劳动力人口规模持续下降,但根据谢玲红估算的2018年农业生产需要约1.18亿农村劳动力来看[29],农村劳动力在乡村振兴战略实施期间仍存在大量剩余。即使在低方案中,农村劳动力在2048年下降到1.19亿,在中、高方案下均高于农业生产的劳动力需求,即存在劳动力剩余。如何解决好剩余劳动力就业问题,是乡村振兴面临的难题,必须依靠产业振兴带动劳动力就业,构建三产融合的、多业态的产业生态,诱导劳动密集型的产业转移。一是要以农业生产为核心,拓展农业供应链的

前后向关联产业,如农机服务咨询、产量监测、机器人服务等,识别农业生产中劳动力欠缺的技能短板,通过技能培训和政策扶持扩大就业;二是要拓宽与农业、农村自然资源相关的产业服务内容,比如乡村旅游、民宿、休闲观光、文旅融合等,在乡村振兴大背景下,融合发展建设农村美好的生产、生活和生态空间,从而提供广阔的服务就业。

其次,持续稳定的高素质中青年劳动力供给,是乡村振兴的主力军,但是农村劳动力

在年龄结构上的非持续供给甚至断层,将对农业农村发展带来波动。对中国劳动力的边际生产率研究发现,15—29岁年龄组

的边际生产率处于快速上升阶段,30—44岁年龄组

的边际生产率最高,然而45—64岁年龄组

的劳动生产率最低[30]。2035年农村劳动力年龄结构上的供给不足集中在30—39岁年龄组,

对应于2020年15—24岁年龄组,这一年龄组正是

给农业农村现代化带来高效生产力的群体,因此需要主动适当地引导该年龄层的高素质劳动力向农村流动。引导高素质劳动力流向农村,需要建立完善的返乡创业就业政策,加大财政、金融对农业农村发展的支持比例,构建城乡一体的公共服务体系,搭建好交通、物流和网络等基础设施平台,优化劳动力在城乡就业选择中农村的备选空间。

再次,性别比失衡造成的婚姻挤压问题属于“被动不婚”,不仅对劳动力人口的生命质量有影响,也给农村社会的生产和稳定

带来隐患。在中国农村地区,普遍认为还是“应该结婚”,在这种传统婚姻观念下的不婚人群将会面临自身和社会的压力,压力的长期积累必然会对社会生产和稳定产生影响。婚姻挤压问题的解决,根本在于合理的出生性别比,然而这需要较长时间才能实现。当下能做的,一是

针对不同迁移原因进行

政策调整,如通过发展农村新兴产业、改善农村就业环境,以促进女性因工作就业、婚姻嫁娶原因的迁移回流,

这会在一定程度上减缓被动不婚数量;二是提倡男女平等的思想,政策倾斜赋予女性在工作、家庭中的平等地位,倡导生男生女都一样的生育观念并辅以政策支持,促进出生性别比的合理化。

最后,农村劳动力人口的抚养负担尤其是老年抚养比

持续增加,应抓住2022—2028年这个战略机遇期,构建农村养老的制度基础和模式架构,为应对重度老龄社会的到来打下基础。与此同时,还需要创新经济模式解决农村劳动力抚养负担重、收入低与消费大的矛盾,比如可以构建基于乡村地域环境资源的康养产业,使具有消费能力的城市老年群体为农村劳动力带来就业和收入,同时农村劳动力也能兼顾抚养责任。

总而言之,本文的结论为乡村振兴战略的实施提供了农村劳动力变动趋势的数据基础,揭示了目前和未来农村劳动力面临的就业和年龄结构问题,以及劳动者的社会需求和未来发展问题,这些问题的解决不仅需要经济政策的扶持,还需要社会、文化等多方面的思想转变和传统转变。

参考文献:

[1]李进伟,冀云. 乡村振兴需关注农村劳动力人口变化趋势[N]. 中国人口报,2018-06-20(3).

[2]钟甫宁,何军.中国农村劳动力转移的压力究竟有多大——一个未来城乡人口适当比例的模型及分析框架[J].农业经济问题,2004(5):25-29,79.

[3]钟钰,蓝海涛.中国农村劳动力的变动及剩余状况分析[J].中国人口科学,2009(6):41-48,111.

[4]关帼瑛.我国农村剩余劳动力人口转移现状分析[J].人口与经济,2010(S1):25-26.

[5]何建新.我国农村剩余劳动力转移的现状及转移路径分析[J].中国人口·资源与环境,2013(S2):234-236.

[6]章磷,王春霞.人口、机械化与农村剩余劳动力流量研究——以大庆市为例[J].农业技术经济,2013(7):27-33.

[7]孟向京,姜凯迪.城镇化和乡城转移对未来中国城乡人口年龄结构的影响[J].人口研究,2018(2):39-53.

[8]郭远智,周扬,韩越.中国农村人口老龄化的时空演化及乡村振兴对策[J].地理研究,2019(3):667-683.

[9]罗雅楠,程云飞,郑晓瑛.“全面二孩”政策后我国人口态势趋势变动[J].人口与发展,2016(5):2-14.

[10]马芒,吴石英.生育政策调整对农村人口结构的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017(1):89-96.

[11]张孝栋,张雅璐,贾国平,汤梦君,陈功,张蕾.中国低生育率研究进展:一个文献综述[J].人口与发展,2021(6):9-21.

[12]姜全保.中国生育水平预测与生育政策展望[J].公共管理学报,2010(4):67-75,125-126.

[13]BOJUAN B Z. A modified Lee-Carter model for analysing short-base-period data[J]. Population Studies, 2012, 66(1): 39-52.

[14]包自宁. 基于改进的Lee-Carter模型的中国生育率变化趋势分析[D].天津:天津财经大学,2011:1-30.

[15]段成荣,吕利丹,王涵,谢东虹.从乡土中国到迁徙中国:再论中国人口迁移转变[J].人口研究,2020(1):19-25.

[16]杨云彦.中国人口迁移年龄模式及其应用[J].人口学刊,1992(4):7-11.

[17]杨云彦.人口迁移年龄模式的分解與合成[J].人口研究,1992(4):15-22.

[18]翟振武,刘雯莉.七普数据质量与中国人口新“变化”[J].人口研究,2021(3):46-56.

[19]穆光宗.“全面二孩”政策实施效果如何[J].人民论坛,2018(14):46-47.

[20]王广州,周玉娇,张楠.低生育陷阱:中国当前的低生育风险及未来人口形势判断[J].青年探索,2018(5):15-27.

[21]翟振武.科学研判人口形势 积极应对人口挑战[J].人口与社会,2019(1):13-17.

[22]张翠玲. 我国生育间隔政策变动对我国生育水平及生育模式的影响[D].长春:吉林大学,2019:1-134.

[23]宋廷猷,李程.当代中国妇女生育模式[J].人口研究,1991(3):17-22.

[24]宋健,唐诗萌.1995年以来中国妇女生育模式的特点及变化[J].中国人口科学,2017(4):15-27,126.

[25]顾宝昌,侯佳伟,吴楠.中国总和生育率为何如此低?——推延和补偿的博弈[J].人口与经济,2020(1):49-62.

[26]向华丽,吴云程.不同死亡模式的设置对老年人口预测结果的影响[J].统计与决策,2018(3):87-89.

[27]段成荣,谢东虹,吕利丹. 中国人口的迁移转变[J]. 人口研究,2019(12):12-20.

[28]杨雪燕,罗丞,马克斯·费尔德曼.婚姻挤压对农村男性生命质量的影响[J].人口学刊,2017(1):28-37.

[29]谢玲红.“十四五”时期农村劳动力就业:形势展望、结构预测和对策思路[J].农业经济问题,2021(3):28-39.

[30]汪伟,刘玉飞,徐炎.劳动人口年龄结构与中国劳动生产率的动态演化[J].学术月刊,2019(8):48-64.

A Study on the Change of Chinese Rural Labor Force Population

HU Xueping1, SHI Qianqian1, XIANG Huali2

(1.School of Economics, Zhongnan University of Economics and Laws, Wuhan

430073, China;2.School of Public Management, Zhongnan University of

Economics and Laws, Wuhan 430073,China)

Abstract: In the context of rural revitalization strategy, re-examining the changing trend of the rural labor force population and the population structure from 2021 to 2050 is conducive to grasping the rural labor force population resources of

Chinas economic development from a macro perspective and promoting the strategic deployment of rural revitalization accurately. Based on the “Seventh Census”data and the relevant population data of the past years, this paper sets the fertility level parameters based on the fertility rate by childbirth rate and the fertility model experience of developing countries summarized by the United Nations. The rural population migration rate parameter were set with the change model of urbanization rate in different periods, which can simulate the migration pattern of the rural population with the migration data by migration cause, and then using the classic cohort-based population forecasting method to predict the size, age structure and gender structure of the rural labor force. The forecast results show that: the scale of the rural labor force population continues to decline to 204 million in 2035 and 120 million in 2050 respectively, and there is still a surplus of rural labor.

The age structure of labor force is unbalanced, which will face intermittent age faults.

The gender structure of labor force is seriously unbalanced, with 19.1 million passively unmarried people by 2035, which cannot be effectively alleviated over time. The dependency burden of labor force continues to increase, but there is still a strategic opportunity period to deal with rural aging from 2022 to 2028. Therefore, in the process of implementing the rural revitalization strategy, it is not only necessary to deal with the contradiction between the overall flow of surplus rural labor to cities and the age gap of rural labor force population in part, smoothing the channels for the two-way flow of the labor force, but also pay attention to the social problems that may be caused by the marriage squeeze of rural men, and seize the strategic opportunity period from 2022 to 2028 with aim to build an institutional foundation to solve the excessive dependency burden of rural labor force.

Keywords:rural labor force population;population projections;migration mode;age structure;gender structure

[責任编辑 武 玉]