在“三角形的面积”课堂探究活动中渗透转化思想的思考

2023-05-30莫秋霞

【摘要】本文围绕“三角形的面积”一课三角形面积公式推导过程中转化思想的渗透展开教学思考与实践探索:通过课前诊断了解学情,设计层次递进的课堂探究活动;通过提供方格图、箭头图等学习材料,引导学生对三类三角形面积推导过程展开实践探索,在剪拼、倍拼活动中渗透转化思想和推理意识;最终围绕课堂有效探究提炼出探究活动设计应扶放结合、学习材料选用应适切有度、对学生的探究表现应做出积极回应三点体会。

【关键词】三角形的面积 转化思想 探究活动

【中图分类号】G62 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2023)01-0065-03

在小学数学教学中,数学思想方法的渗透是重要的教学内容。转化是面积计算公式推导过程中至关重要的思想方法。“三角形的面积”一课出自人教版教材五年级上册第六单元“多边形的面积”,属于《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《2022年版数学课标》)所规定的第三学段的学习内容。《2022年版数学课标》在第三学段“学段目标”中明确提出要让学生“探索几何图形面积和体积的计算方法”,在“内容要求”中明确提出要让学生“探索并掌握平行四边形、三角形和梯形的面积计算公式”“会估计不规则图形的面积”,在学业要求中明确提出要让学生“在解决图形周长、面积的实际问题过程中,逐步积累操作的经验,形成量感和初步的几何直观”等。事实上,在整个小学阶段,平面图形面积公式的探索一直贯穿着转化思想的渗透和发展,其中平行四边形的面积公式推导是转化思想的启蒙,三角形的面积公式推导则是转化思想的深化。那么,如何在三角形的面积公式推导过程中全面渗透转化思想呢?

《义务教育课程标准(2011年版)》在教学实施建议中明确指出:教学中注重结合具体的学习内容,设计有效的数学探究活动,使学生经历数学的发生发展过程,是学生积累数学活动经验的重要途径。而数学活动经验的积累是提高学生数学素养的重要标志,数学活动经验需要在“做”的过程和“思考”的过程中积淀,需要在数学学习活动过程中逐步积累起来。通过分析教材可知,人教版教材为三角形面积计算公式的推导设计了两条探究活动的路径:其一,运用剪拼法,将三角形的底或高折半拼接,将其转化成一个长方形或者平行四边形,转化前后的面积保持不变;其二,运用倍拼法,基于原三角形的特点构造出一个与其一样的新的三角形,将两个完全一样的三角形进行拼接,使其转化成为一个平行四边形或长方形,转化前后的图形面积加倍。也就是说,关于“三角形的面积”教学,教师首先应引导学生经历剪拼法、倍拼法的探索过程,从中渗透转化的思想方法,再引导学生探索转化前后两个图形之间的关系,发展推理意识,逐步形成三角形面积的空间观念。

一、课前学情诊断

既然已经明确本课教学要让学生“探索并掌握三角形的面积公式”,那么,教师需要给学生提供探索工具或学习材料吗?进一步讲,这个问题可以拆分为三个方面的小问题:第一,教师需要给学生提供方格图吗?第二,教师需要给学生提供三角形实物进行操作吗?第三,三角形面积公式推导的关键点究竟是什么?要解决以上问题,必须了解学生的实际学情,以学情为基础寻找适合他们课堂学习探索的正确方法。为此,笔者在课前对学情进行了检测和诊断。

(一)关于方格图的问题

可以预设两种答案:一种是提供方格图,一种是不提供方格图。

当不给学生提供方格图时,笔者给学生提供了等腰三角形和不等边三角形,让学生讨论可以用几种方法计算它们的面积。学生通过交流、反馈,一致认为可以将等腰三角形剪切、拼接,转化为长方形,并由此认为,只有剪切的两个三角形形状一样才可以实现转化。接下来,笔者又让学生思考:如何将不等边三角形转化成学过的图形。结果显示,大部分学生想不出要用倍拼法实现转化。

当给学生提供方格图时,笔者要学生求出边长为1厘米的方格图中的直角三角形、锐角三角形、钝角三角形的面积。学生基于以往的学习经验,先后使用了数格子、剪拼法、倍拼法、公式法4种方法计算三种三角形的面积。在此过程中,由于有方格图的过渡,学生基本都能在直角三角形内完成从剪拼法到倍拼法的过渡,但是对锐角三角形和钝角三角形如何运用剪拼法转化为学过的图形存在学习困难。

(二)关于实物三角形的操作问题

其实,五年级的大部分学生都能在方格图内运用倍拼法,并能结合图示说明操作的过程,但是在对两个一样的锐角三角形、钝角三角形进行实物拼组时却出现了认知障碍,不知如何将两个一样的三角形进行翻转、拼组才能拼出一个平行四边形:离开了方格图,学生就好比失去了拐杖。由此可见,学生的空间观念仍有待发展。

(三)关于三角形面积公式推导教学的关键点问题

三角形面积公式的推导过程主要包括图形转化、寻找联系、公式推导三个环节,这其中究竟哪个环节才是教学指导的关键点呢?笔者基于前测,发现学生在寻找图形转化前后图形之间的等量关系方面存在认知困难,主要原因在于没有抓住图形的关键要素。经验告诉笔者:通常情况下,学生往往更关注算式和结果,而容易忽略从算式走向公式的推理过程;大多数教师容易把教学重心放在探索图形的转化上,而忽略了对学生进行以上推理意识的培养。在核心素养导向的教学背景下,为了培养学生的推理意识和独立思考能力,教师在让学生探索图形转化的过程和方法的同时,必须融入对学生推理意识的培养,通过引导学生寻找图形的关键要素以及图形转化前后的内部联系,完成对三角形面积公式的推导过程。

二、課中教学实践

笔者将教学过程设计为两个阶段:第一个阶段,启发学生按照角的特点对三角形进行分类;第二个阶段,提示学生可以对直角三角形、锐角三角形、钝角三角形三类不同的三角形的面积公式分别进行探索。探索过程可以分为两个阶段:先是探索直角三角形面积公式的推导,再探索锐角三角形和钝角三角形面积公式的推导。

(一)直角三角形面积公式的推导

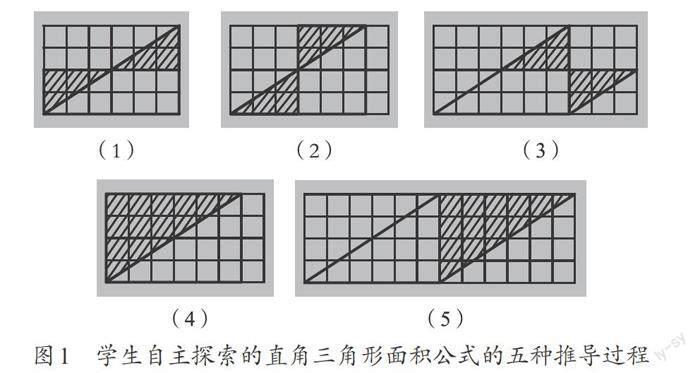

围绕直角三角形面积公式的推导,笔者先给学生呈现了前测时学生自主用方格图进行三角形面积转化的5件作品,如图1所示;然后让学生讨论哪些作品所用的方法是类似的,为什么。

学生经过讨论,一致认为:图1(1)、1(2)、1(3)所用的推导方法是类似的,都是先剪下一部分再移过去,形成一个长方形或平行四边形;图1(4)、1(5)所用的推导方法也是类似的,都是先增加一个一样的三角形,再拼出一个长方形或平行四边形。笔者进一步引导学生对两种方法分别展开讨论,归纳出剪拼法和倍拼法的特点:运用剪拼法,转化后的图形面积不变;运用倍拼法,转化后的图形面积变成了原来图形面积的两倍。最后,笔者引导学生通过计算转化后的长方形或平行四边形的面积,找出转化前后两个图形的底与高之间的关系,由此推导出“直角三角形的面积=底×高÷2”。

(二)锐角三角形、钝角三角形面积公式的推导

在学生积累了一些探索直角三角形面积公式推导过程的经验后,教师接下来便可以引导学生探索锐角三角形、钝角三角形面积公式的推导过程了。

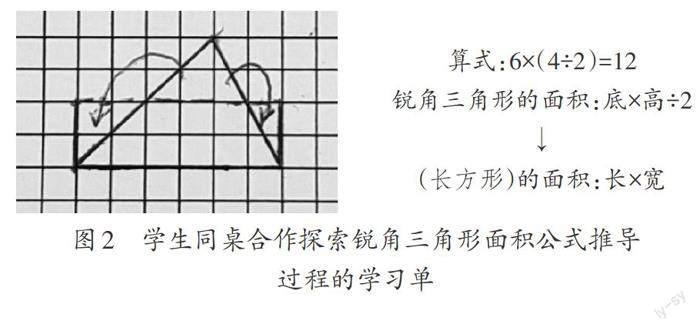

1.探索锐角三角形面积公式的推导过程。教学中,笔者先给学生提供了一个探究学习单,让学生同桌合作,仿照直角三角形面积公式的探索过程,先猜测、再验证,分别采用倍拼法、剪拼法进行拼图、计算。之后选取学生所创设的两种转化方法及推导过程的典型作品进行展示,引导学生围绕同伴的推导过程进行讨论。学生给出的剪拼法如图2所示。最后让学生运用倍拼法实际操作将两个一样的锐角三角形转化为平行四边形的过程,再同桌之间相互指认转化前后图形中的底和高,讨论“底乘高除2”的具体含义。

2.探索钝角三角形面积公式的推导过程。先让学生猜测钝角三角形的面积公式,再让学生想象可以将钝角三角形转化成什么图形、如何进行倍拼,最后请学生上台演示两个钝角三角形进行倍拼的过程,并指出两个钝角三角形所拼成的平行四边形以及原钝角三角形的底边和高,最终写出钝角三角形面积公式的推导过程。

3.讨论、总结三角形面积公式和字母公式的写法。

(三)应用三角形面积公式解決问题

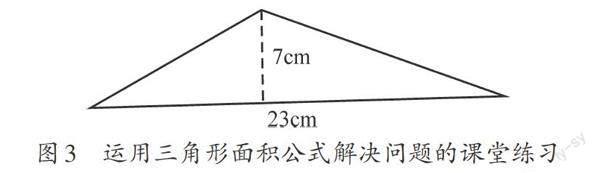

笔者给学生出示如图3所示的习题,让学生计算图中钝角三角形的面积。

在学生列出算式23×7÷2后,笔者追问学生算式中的23×7能够拼成一个什么样的图形,并要求学生画下来。然后让学生讨论:如果老师将算式写成23×(7÷2),这是采用了哪种转化方法?要求学生说出转化的思路。

三、课后教学反思

以上教学设计,笔者曾在本校不同班级、城乡不同学校进行试教,都能激发学生的探究热情:虽然客观上存在着不同学校不同班级在学习过程中表现出来的水平差异,但每个班的教学都圆满达成了教学目标。反思本课组织课堂探究活动的有效策略,笔者有三点体会。

(一)探究活动的设计应扶放结合

在小学数学教学中,帮助学生积累数学活动经验是数学教学的重要目标,是学生不断经历、体验各种数学活动的过程和结果。要达成这一目标,教师必须分层设计扶放结合的探究活动,给予学生探究的时间和空间,耐心引导学生在活动的过程中不断积累数学活动经验。例如,在本课教学中,笔者将“让学生充分经历三角形面积计算方法的探索过程”作为本课教学的核心目标,在课堂前测中,让学生初步积累对三种三角形面积公式的探索经验;在课堂教学中,分层递进引导学生展开对三种三角形面积公式的探索过程。课堂探究活动的展开,按照先扶后放、扶放结合的思路逐层递进地展开:先利用直角三角形面积计算的前测图,帮“扶”学生明确三角形面积公式的探索路径和方法;再“放手”让学生运用倍拼法、剪拼法两种方法,自主展开对锐角三角形面积公式的探索过程;鉴于钝角三角形面积公式的探究难度稍大,教师先让学生从倍拼法入手,想象一下如何将钝角三角形转化成学过的已知图形,再在练习中进行剪拼法的补充,做到了“扶放结合”。学生循序渐进,不仅有效积累了相应的数学活动经验,而且提高了探究能力,内化了转化的思想方法。

(二)学习材料的选用要适切有度

在课堂探究活动中,学生往往会遇到各种困难。基于学生的困难,教师需要选取适切的材料,组织有序有度的探究活动,帮助学生化解困难,深入理解数学知识的本质。例如,在本课教学中,学生对三角形面积公式的探索主要存在两个方面的困难:一是不能从剪拼法想到倍拼法,二是不能建立转化前后图形间的内在联系。为此笔者在课堂教学的不同阶段,先后选用了方格图和箭头图两种不同的学习材料,帮助学生建立起直观的数学表象——格子图中的直观图示让学生自然地产生了从剪拼法到倍拼法的思考、箭头图中的箭头帮助学生顺利沟通了转化前后图形之间的内在联系,引导学生一步步深入探索、计算推理,最终成功推导出了三角形的面积公式,理解了其中的算理,突破了学习难点。

(三)密切关注学生的探究表现并做出积极的课堂回应

教师做出课堂回应的方式,包括对学生的认知进行检测和追问,为的是帮助学生真正建构起相应的数学概念,提升数学思考能力。例如,在本课教学中,为强化学生对转化思想的感悟,笔者在组织学生探究钝角三角形面积公式推导过程之前,让学生先想一想如果运用倍拼法进行转化,钝角三角形将会转化成什么图形;在练习环节针对“23×7”“7÷2”展开追问,让学生思考“你能重新画一次吗”,再次使学生关注到了对图形进行转化的数学思想和数形结合思想。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

作者简介:莫秋霞(1980— ),广西玉林人,一级教师,主要研究方向为小学数学教学。

(责编 白聪敏)