税收征管如何影响企业现金持有

2023-05-30杨兴全丁琰

杨兴全 丁琰

基金项目:国家自然科学基金项目“反腐败与公司现金持有:影响、作用机制和经济后果”(71862032);国家自然科学基金项目“‘中国之治的政府行为与企业创新:基于‘国家队持股的研究”(72062027)。

作者简介:杨兴全(1969—),男,甘肃古浪人,石河子大学经济与管理学院/公司治理与管理创新研究中心教授、博士、博士生导师,研究方向为公司财务与公司治理;丁琰(1997—),女,山东日照人,石河子大学经济与管理学院博士研究生,研究方向为公司财务与公司治理。

摘要:以2007~2019年A股上市公司为样本,借助金税三期工程上线为“准自然实验”,通过多期双重差分模型检验税收征管如何影响现金持有。研究发现,税收征管显著提高了企业现金持有水平,且该效应在非国有企业、产品市场竞争较激烈企业、市场化进程较高地区更显著;机制检验发现,这种现金增持效应主要源于税收征管的治理效应,通过抑制管理层超额持现引致的过度投资和在职消费进而提升现金持有量;进一步研究发现,超额现金将用于公司研发投入和股利发放,实现了资金的二次优化配置,最终提升了现金持有价值。这为金税工程的政策绩效评估提供了微观层面的证据,同时也为进一步完善智能化监管,推进纳税系统信息化提供理论及经验支持。

关键词:金税三期;税收征管;现金持有

文章编号:2095-5960(2023)03-0029-10;中图分类号:F275;文献标识码:A

一、引言

企业的现金持有决策关乎企业的经营战略以及长期价值的实现,如何决定企业的持现水平是学术界关注的重要问题。目前关于现金持有的文献多基于权衡理论、融资优序理論和代理理论,从交易动机、预防动机和代理动机出发探寻影响现金持有的宏观层面(法律环境[1]、货币政策[2])、中观层面(产品市场竞争[3]、行业成长性[4])及微观层面(公司规模、财务杠杆等个体特征[5]以及股权集中度、管理层持股比例等公司治理特征[6])的重要因素。企业手持现金虽有利于应对融资约束、外界不确定性等不利因素,但现金的高流动性极易诱发内部人自利行为。柔性假说下,由于我国治理机制尚不完善,管理层出于职位防御或利益侵占等目的,更偏好现金流的灵活性而留存现金。[7]耗散假说下,管理层为满足私利,有动机通过帝国建设或在职消费等方式耗散现金而使企业处于低持现水平。上述基于代理问题所引致的现金增/减持均会有损企业价值,但有效的公司治理机制能缓解代理冲突,发挥现金持有的价值提升效应。

税收征管作为保证国家财力的重要把手,是国家对企业实施监督的重要力量,加强税收征管不仅在宏观层面保障了政府税收收入[8]、有助于资本市场辨别企业发展潜力,微观企业的经营行为亦会受其直接影响。首先,税收征管最显著的表现是约束企业避税行为[9],降低代理成本[10],以其“治理效应”抑制盈余管理[11,12]、促进企业创新[13]、降低股价崩盘风险[14]及影响审计费用[15]等;其次,税收征管削减了避税这一内部融资方式,加剧了企业外部融资需求[16],表现为“征税效应”;最后,税收征管通过纳税信用评级体系发挥“激励效应”,提升企业纳税信息透明度和缓解企业融资约束[17],增加企业研发投入[18]等。综上,尽管现有关于税收征管的相关文献颇丰,但忽略了其对企业现金持有的可能作用。金税工程的逐步上线与完善是党的十九届六中全会提出“进一步深化税收征管制度、完善现代税收制度”要求的重要举措,其通过引入大数据、云计算等新兴技术将税收管理系统从传统模式转变为信息化管理模式,实现税收的动态和全样本监测,使企业纳税数据和财务信息进一步透明化,有效缓解了代理冲突。[10]而代理问题是公司现金持有的重要影响因素。因此,金税三期上线可能通过加强税收征管发挥外部治理效应,压缩管理层利用偷、逃、漏税留存现金实施现金耗散行为的空间,进而对企业现金持有水平产生影响。同时,鉴于金税三期上线为解决现有文献对税收征管强度度量缺乏规范化的问题提供了新思路,本文以金税三期上线作为外生冲击探究税收征管是否以及如何影响企业现金持有,二者之间的关系在不同特征及制度环境下是否存在异质性,税收征管是否能够促进企业资金的合理有效配置,并最终提升现金持有价值。

本文可能的贡献体现在:(1)现有关于税收征管经济后果的研究尚存争议,本文基于税收征管之外部治理效应,验证了税收征管因抑制企业超额持现下的过度投资和在职消费而增持现金,并实现资金合理配置,最终提高现金持有价值。这有助于为金税工程绩效评估提供微观层面的证据,同时也为进一步完善智能化税收监管,推进纳税系统信息化提供理论及经验支持;(2)本文借助金税三期作为外生冲击,采用多期DID模型检验税收征管是否影响现金持有,丰富了现金持有影响因素研究以及税收征管的经济后果研究;(3)本文探究金税三期影响现金持有的具体作用机制,以及企业增持现金能否促进研发投入与股利发放,进而提升企业价值,丰富了税收征管发挥治理效应和价值提升效应的微观机制研究。

二、理论分析与假设提出

现金是企业生存和发展的血脉,在企业财务决策与市场竞争等方面发挥着至关重要的作用。但现金因其极高流动性的特征,易被内部人侵占、掏空或挪用,因而,在我国治理机制尚不完善的背景下,代理问题是影响企业现金持有决策的重要因素。一方面,企业管理层可能会留存现金以利用现金流的灵活性满足职位防御或未来利益侵占等自利目的[7],表现为“柔性假说”;另一方面,管理层有动机通过帝国建设、过度投资或在职消费等机会主义行为耗散现金[19],而非将现金配置于未来优质投资或经营所用,使企业处于低现金持有水平,表现为“耗散假说”。基于我国新型/转轨经济下公司治理与监督机制亟待完善的背景,现金持有决策的“耗散假说”对企业的影响更为突出,管理层的过度投资、在职消费等现金耗损行为会损害企业长期价值[20],但有效的公司治理机制有利于缓解委托代理冲突,促进现金持有价值提升。而税收征管作为一种外部治理机制,借助政府这一企业特殊“股东”的身份强制分享企业利润,对企业行为施以监督。[10]尤其是“金税三期”工程借助大数据等新兴技术,加强对企业纳税的监管精准度与力度,在提高企业避税成本的同时减少了管理层利用税收规避留存现金所实施的机会主义行为[15],从而降低企业委托代理成本,因此其可能会通过治理效应作用于企业现金持有决策。

企业避税作为一种内部融资渠道,能够在企业面临外部融资困境时增加企业现金流与留存收益,但因委托代理问题的存在,管理层为满足私利极有可能利用避税所留存的现金用于扩张、挪用等行为,特别是避税活动的复杂性与不透明性为管理层实施机会主义行为提供了渠道,进而加剧了企业代理冲突。[21]而税收征管借助其发挥的外部治理作用[22],通过提高企业的避税成本与风险抑制管理层对企业资金的操纵或侵占,且自金税三期上线以来,大数据税收征管的日益渗透进一步缓解了企业代理问题。具体而言,金税三期能够实现对企业纳税交易的动态监管,从重点税源监测转变为大数据全样本监测,从企业的成本、收入、利润以及应纳税额等多方面跟踪企业发票记录、账目、报表等以判断其税务及财务问题,同时针对企业不同年度及其所在地区、行业和产业链供应链上下游的涉税数据进行横纵向对比,以分析企业是否存在不实涉税交易,从而综合监控企业的经营行为和纳税情况,此时企业通过避税获得的收益远低于其被监测到的惩罚性成本。因此,大数据税收征管更易识别管理层的偷、逃、漏税等税务问题以及财务造假、盈余操纵、以权谋私等机会主义行为[10],管理层内部转移被发现的风险和成本相应提高,进而缓解委托代理问题,抑制管理层的现金耗散行为,从而对企业现金持有决策产生影响。

管理层为满足私利有动机通过在职消费或过度投资等方式耗散现金使企业处于低现金持有水平,且公司治理水平越差的企业,该代理问题越严重。而企业避税行为所增加的留存收益与可支配自由现金流[23],更进一步加剧了管理层这一自利行为。但金税三期系统通过完善公司治理机制,一方面能够有效抑制管理层在职消费这一现金耗散的重要诱因,提升企业内部现金留存;另一方面能够抑制管理層过度投资等低效、无效扩张,使企业现金回流,以满足未来优质投资决策所需。综上,本文认为金税三期上线通过发挥外部治理效应,有效抑制“耗散假说”下在职消费和过度投资所引致的现金损耗,进而增加现金持有水平。基于此,本文提出如下假设:

H1:“金税三期”上线能够提升企业现金持有水平。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文采用的研究样本为2007~2019年深沪两市A股上市公司的相关数据,并对初始样本进行以下数据处理:(1)剔除金融行业样本;(2)剔除ST样本;(3)剔除所需变量缺失样本;(4)消除极端值对结果的影响;(5)对所需变量进行缩尾,获得27215个年度-公司数据,数据来源于国泰安数据库,本文使用STATA160进行统计分析。

(二)模型设定与变量定义

“金税三期”工程以分批试点的方式逐步实施,符合利用DID模型进行政策评估的要求。借鉴已有研究的做法[24],本文构建以下DID模型检验金税三期实施对现金持有的影响:

其中Cash为被解释变量,表示现金持有量,以(货币资金+交易性金融资产)/(总资产-货币资金-交易性金融资产)衡量;GTP为解释变量,是金税三期工程实施的虚拟变量,当企业i注册所在地在第t年金税三期上线后,GTP取为1,否则为0。GTP的系数α1反映了金税三期上线是否显著影响企业现金持有。Controls为控制变量组,参考以往文献[24,25],本文控制了企业规模(Size)、负债水平(Lev)、公司年龄(Age)、资产收益率(ROA)、经营现金流(Cfo)等公司基本特征变量及董事会独立性(Indboard)、股权集中度(First)、二职合一(Dual)等公司治理变量。同时控制了年份(Year)与个体固定效应(Firm)。

(三)描述性统计

表1为样本描述性统计结果,现金持有(Cash)最大值为2326,最小值为0015,说明我国不同上市公司间现金持有水平存在较大差异;金税三期上线(GTP)的均值为0392,可知本文样本中约有39%的样本受到金税三期上线的影响。

四、实证分析

(一)单变量检验

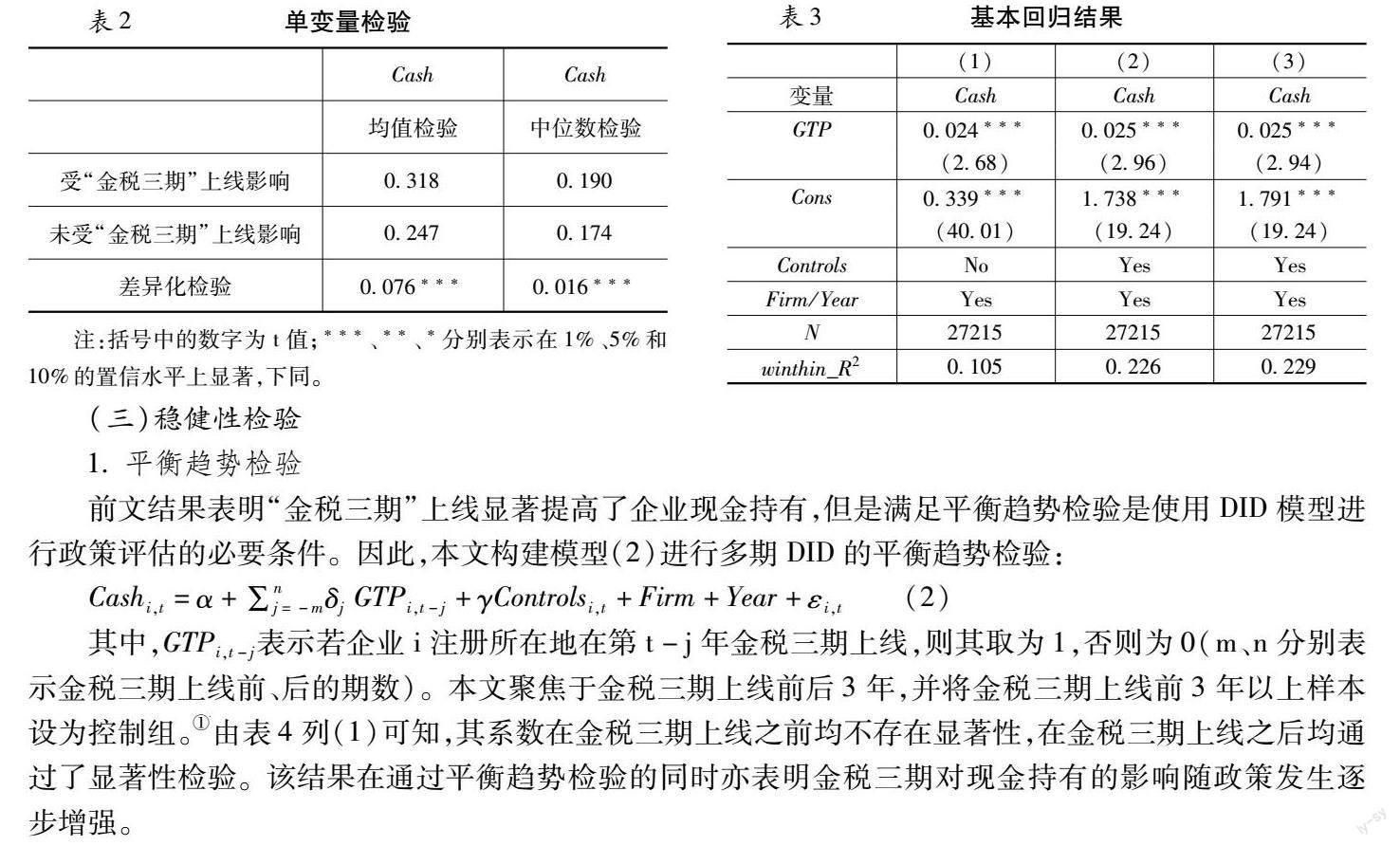

表2为金税三期上线与现金持有的单变量检验结果。结果显示,与未受“金税三期”上线影响的企业相比,“金税三期”上线所影响的企业,其现金持有的均值和中值均显著较高。初步验证金税三期上线与现金持有之间存在正相关关系。

(二)基本回归结果

表3报告了“金税三期”工程与现金持有水平的基本结果。列(1)为仅控制个体和年度效应的回归结果,GTP的系数在1%水平上显著为正,表明税收征管能够显著提高企业现金持有水平;列(2)和列(3)逐步控制公司基本特征和公司治理特征后发现,GTP的系数均在1%的水平显著为正,说明在控制相关变量后,金税三期上线显著提升了企业现金持有水平,验证假设H1。初步证明金税三期可能通过抑制过度投资和在职消费等现金损耗行为使现金回流来提升企业现金持有,具体影响路径需后续验证。(三)稳健性检验

1平衡趋势检验

前文结果表明“金税三期”上线显著提高了企业现金持有,但是满足平衡趋势检验是使用DID模型进行政策评估的必要条件。因此,本文构建模型(2)进行多期DID的平衡趋势检验:

其中,GTPi,t-j表示若企业i注册所在地在第t-j年金税三期上线,则其取为1,否则为0(m、n分别表示金税三期上线前、后的期数)。本文聚焦于金税三期上线前后3年,并将金税三期上线前3年以上样本设为控制组。①①本文重点关注“金税三期”上线前后3年是由于“金税三期”上线时期跨度较长,于2016年底在全国全面上线,因此样本省份最多向后推行3年。 由表4列(1)可知,其系数在金税三期上线之前均不存在显著性,在金税三期上线之后均通过了显著性检验。该结果在通过平衡趋势检验的同时亦表明金税三期对现金持有的影响随政策发生逐步增强。

2PSM-DID检验

鉴于金税三期工程具有试点非随机性,可能会存在样本自选择问题。本文采用PSM-DID方法,对金税三期上线与现金持有的关系进行再评估。首先以公司规模(Size)、经营现金流(Ocf)、财务杠杆(Lev)、成长性(Growth)、盈利能力(ROA)等因素作为特征变量,按照一对一最邻近无放回原则进行匹配。图1报告了GTP半径匹配前后的密度函数差异,可知本文的样本配对较为有效。表4列(2)报告了匹配后样本的回归结果,GTP系数显著为正,说明本文结论稳健。

3安慰剂检验

本文构建以下安慰剂检验来进一步验证本文结论:分别将“金税三期”上线前一年和后一年作为伪事件年度,探究在伪冲击后本文结论是否成立。结果见表4列(3)、列(4),GTP系数为正但不存在显著性,验证了金税三期上线是提高企业现金持有的一大推动因素。

4控制变量滞后一期

为缓解潜在噪音干扰,本文将控制变量滞后一期来降低当期控制变量对现金持有的可能影响。结果见表4列(5),GTP系数依然显著为正,与前文结果一致。

5其他稳健性检验

(1)替换变量法。本文借鉴杨兴全和尹兴强的做法[24],重新衡量现金持有((货币资金+交易性金融资产)/总资产)进行上述回归;(2)排除“营改增”政策的影响。由于本文样本区间包含营改增政策实施的完整历程,本文将进一步控制“营改增”(借鉴现有文献的做法[26],若企业注册所在地和所属行业为实施“营改增”试点地区/行业,则取为1,否则为0)对结论的影响;(3)排除金融危机的冲击。为避免2008年金融危机对企业财务行为的外生冲击,本文剔除2008~2009年的观测值对本文结论作进一步检验。上述稳健性检验的回归结果分别如表4列(6)~(8)所示,结论均与前文一致。

五、作用机制检验

基于前文结果,税收征管的现金增持效应可能源于其治理效应,但其是否通过抑制超额持现引致的过度投资和在职消费等现金耗散行为,使企业损耗现金回流来提高现金持有仍有待考究,该问题的明晰对进一步探究大数据税收征管政策的作用渠道存在重要意义。基于此,本文进一步检验“金税三期”上线对企业现金持有的具体作用机制。

(一)机制分析:税收征管、过度投资与现金持有

由前文结果可知,“金税三期”上线可能会通过抑制超额持现引致的过度投资等现金耗散行为,使企业损耗现金回流来提高现金持有。基于此,本文借鉴现有文献的做法[23,24],构建模型(3)估计企业的超额持现(残差Resid),以反映现金持有的动态变化;借鉴Richardson[27]与张会丽和陆正飞的做法[28],通过模型(4)估计企业过度投资(残差大于0的部分Over1);同时为进一步确保结果稳健性,借鉴Hovakimian的做法[29],若企业投资支出高于其行业投资支出均值,则认为企业过度投资(ΔOver2)。最后,通过模型(5)检验税收征管与现金持有对过度投资(ΔOver1/ΔOver2)的影响,以检验“金税三期”影响现金持有的作用机制。

其中,模型(3)新增控制变量成长性(Growth)、现金流波动(sdCfo)和企业研发投入(RD)。模型(4)新增控制变量个股回报(Return)。模型(5)新增控制变量每股盈余(PE),被解释变量ΔOver为过度投资,分别以经年度行业中值调整后的过度投资(ΔOver1)和ΔOver2衡量,超额持现(Resid)为模型(3)的残差,dResid为超额持现的变动额,新增变量具体定义参照张会丽和陆正飞的做法[28]。具体考察“金税三期”上线与超额持现交叉项(GTP×Resid),如果税收征管能抑制过度投资,预期模型(5)系数α3显著为负。

表5列(1)~(4)汇报了过度投资的机制结果。由列(1)和列(3)可知,不管以何种方法衡量过度投资,Resid系数均显著为正。说明企业超额持现会因代理问题而显著增加企业过度投资。列(2)、列(4)中,GTP×Resid系数分别在5%和1%水平下显著为负,验证了金税三期上线能够发挥治理效应,抑制耗散假说下企业超额持现引致的过度投资进而提升企业持现水平。

(二)机制分析:税收征管、在职消费与现金持有

管理层在职消费是导致企业现金耗散的重要诱因,税收征管的外部治理效应是否能够通过抑制企业超额持现造成的在职消费进而提升企业现金留存有待进一步检验。基于此,本文借鉴已有文献的做法[30],将企业的办公费、业务招待费、差旅费等八个在职消费相关项目进行汇总并以总资产进行标准化得到在职消费(Perks),并将在职消费(Perks)作为模型(5)的被解释变量,探究在职消费是否是“金税三期”影响现金持有的作用机制。

回归结果如表5列(5)~(6)所示。列(5)中Resid系数在1%水平上显著为正,说明企业超额持现会增加在职消费。列(6)中GTP×Resid系数在10%水平下显著为负,可知金税三期上线能够有效抑制耗散假说下企业超额持现引致的在职消费进而提升了企业持现水平。

由上述两种机制检验的结果可知,金税三期上线可能通过发挥外部治理效应,抑制因超额持现所致的在职消费和过度投资行为进而提升企业现金持有水平。

六、拓展性分析

上述研究证明了税收征管影响企业现金持有水平的外部治理效应,即“金税三期”上线有效抑制了企业超额持现带来的过度投资和在职消费而提升了企业持现水平。本文为对公司治理效应进行进一步的验证,进行以下拓展性研究。

(一)异质性分析

1产权性质、税收征管与现金持有

与非国有企业相比,国企由于特殊的经营目标与密切的政治关系而更易获得有利的税收政策,税收敏感度较低[11],偷逃税动机以及盈余动机均较弱[31,32]。相比之下,民营企业可能因面临“税收歧视”有更强的避税动机[33],加剧了其所衍生的委托代理问题[21]。而智能化税收监管以更严苛的税收稽查对企业避税动机与盈余管理行为产生抑制作用。基于此,本文认为金税三期通过加强监督治理发挥的现金持有提升效应在非国有企业中更为明显。回归结果如表6所示,在非国有企业中,税收征管(GTP)显著提高了企业的现金持有,但在国有企业中不存在显著性,验证前文预期。

2产品市场竞争、税收征管与现金持有

企业所处行业产品市场竞争越激烈,往往越是面临着利潤空间缩窄、业绩下滑的现状,相较于弱产品市场竞争而言,管理层避税或操纵盈余的动机更强。但“金税三期”上线提高了企业逃税成本与避税难度,有效抑制激烈竞争所增加的避税/机会主义行为。基于此,本文认为金税三期上线对现金持有的提升效应在产品市场竞争激烈的样本中更为显著。本文以1-赫芬达尔指数(HHI)衡量企业产品市场竞争程度,以其中值划分为强/弱产品市场竞争两组。表6的回归结果可知,“金税三期”上线更能抑制强产品市场竞争所致的企业避税/盈余动机,进而强化税收征管的现金增持效应。

3市场化进程、税收征管与现金持有

税收征管对现金持有的提升效应主要源自其监督治理效应。但不同市场化进程下,可能因税收征管力度不同而影响二者间的关系。市场化进程越高越是拥有较好的金融发展与政府治理水平,利于税务机关借助“互联网+税务”信息化系统展开征税工作[34],更能发挥税收监管的治理效应,强化金税三期的现金增持效应。但高市场化进程的地区,可能由于更加完善的信用体系配置以及更严格的监管措施,更能抑制企业避税行为,此时税收征管的治理作用相对不明显。基于此,为检验市场化进程会加强或削弱“金税三期”上线与现金持有之间的关系,本文以王小鲁等[35]市场化指数报告中的市场化总指数评分来衡量市场化进程,并以其中值划分为高低两组。表6的回归结果表明市场化进程越高,越有利于税收征管作用的发挥,金税三期对现金持有的提升效应越强。

(二)扩展检验:税收征管下现金持有的配置策略

上文证实大数据税收征管可以抑制企业过度投资和在职消费进而增加现金持有水平,那么企业增持现金是否会用于企业创新或在满足投资机会后以股利形式发放给股东仍需要进一步分析。基于此,本文将经年度行业中值调整后的企业研发投入(ΔRD)及股利分配(ΔDiv,每股税后现金股利)作为模型(5)的被解释变量,探究“金税三期”上线是否促使企业将超额持现用于企业创新或现金股利发放。

回归结果如表7列(1)~(4)所示,其中,超额现金持有会增加企业研发投入(Resid系数为0053,在5%水平上显著)、促使企业发放现金股利(Resid系数为0131,在1%水平上显著)。且在金税三期上线后能够强化企业将超额现金进行企业研发投入(GTP×Resid系数为0075,在10%水平下显著)与股利发放(GTP×Resid系数为0262,在1%水平下显著)。即“金税三期”的治理效应能影响企业现金持有的动态变化,优化企业资金二次配置。

(三)扩展分析:税收征管、现金持有与企业价值

基于上述分析,金税三期上线能够通过抑制过度投资与在职消费而增加现金持有,并将增持现金用于二次资金配置。那么税收征管的现金增持效应最终能否提高现金持有价值?探究该问题,能进一步揭开税收征管影响企业现金持有的治理效应机制;亦可从企业价值角度来评估“金税三期”系统的实施绩效。基于此,借鉴已有研究[24,25]的做法,本文将市场价值(Tobinq)以及经年度行业中值调整的ΔTobinq作为模型(5)的被解释变量,探究税收征管最终是否提升了现金持有价值。

回归结果如表7列(5)~(8)所示,由列(5)、列(6)可知,Resid系数均为负,且列(5)系数在10%水平下显著,初步说明超额持现引发的现金耗散行为(过度投资、在职消费等)会降低企业价值。由列(7)、列(8)可知,Resid×GTP的系数均为正,且在1%水平下显著,说明“金税三期”上线显著提升了企业现金持有价值。基于前文分析与验证可知,其一,由于税收征管发挥的治理效应能够抑制超额持现带来的过度投资和在职消费进而增加现金留存;其二,由于在更强有力的税收监管下,企业增持现金将用于企业研发投入与股利发放,通过优化企业资金二次配置提升了企业价值。

七、结论

本文借助“金税三期”上线这一外生政策,以2007~2019年A股上市公司为样本,运用多期DID模型考察税收征管是否以及如何对公司现金持有产生影响,研究结果表明:(1)金税三期上线显著提高了企业现金持有量,且该效应在非国有企业、产品市场竞争越激烈企业、市场化进程较高地区企业中更显著;(2)“金税三期”上线对现金持有影响的作用机制主要源于税收征管的治理效应,基于现金持有动态过程发现,其通过抑制超额现金持有引致的过度投资以及在职消费,使无效耗散的现金回流,进而提升企业现金持有;(3)进一步研究发现,“金税三期”上线将企业超额持现主要用于公司研发投入和股利发放,实现了资金的二次优化配置,最终提升了现金持有价值。

本文具有以下重要启示:(1)本文研究结论对税务机关评估、完善和推进“金税工程”项目有一定的启发作用。在大数据时代,税务机关应继续积极响应国家“进一步深化税收征管制度”的政策,以大数据下的智能化监管不断加强对企业的治理作用,提高纳税服务,切实保障税收征管这一外部治理机制的有效发挥;(2)企业应深入意识税收征管所发挥的重要价值,积极配合税务部门的征管工作,借助政府税务机关的力量,发挥我国税收改革的优越性,以税收征管的治理效应来改善公司治理水平,优化企业现金持有水平,推动企业长期价值的实现;(3)监管部门可以根据避税/盈余动机强弱设置重点识别和预警,进一步优化征税效率,发挥有效监督与治理作用。同时不断优化税收环境,为企业长远发展和我国经济高质量发展助力。

参考文献:

[1]Dittmar A, Mahrt-Smith J. Corporate Governance and the Value of Cash Holdings[J]. Journal of Financial Economics,2007,83(3):599~634.

[2]祝继高,陆正飞.货币政策、企业成长与现金持有水平变化[J].管理世界,2009(3):152~158.

[3]Haushalter D, Klasas S, Maxwell W F. The Influence of Product Market Dynamics on a Firm's Cash Holdings and Hedging Behavior[J]. Journal of Financial Economics,2007,84(3):797~825.

[4]楊兴全,齐云飞,吴昊旻.行业成长性影响公司现金持有吗?[J].管理世界,2016(1):153~169.

[5]Han S, Qiu J. Corporate Precautionary Cash Holdings[J]. Journal of Corporate Finance, 2007,13(1):43~57.

[6]廖理,肖作平. 公司治理影响公司现金持有量吗——来自中国上市公司的经验证据[J].中国工业经济,2009(6):98~107.

[7]Jensen M C. Agency Costs of Free Cash Flow,Corporate Finance and Takeovers[J]. The American Economic Review,1986,76(2):323~329.

[8]呂冰洋,樊勇.分税制改革以来税收征管效率的进步和省际差别[J].世界经济,2006(10):69~77;96.

[9]Hoopes J L, Mescall D, Pittman J A. Do IRS Audits Deter Corporate Tax Avoidance?[J].The Accounting Review,2012,87(5):1603~1639.

[10]曾亚敏,张俊生.税收征管能够发挥公司治理功用吗?[J].管理世界,2009(3):143~151;158.

[11]叶康涛,刘行. 税收征管、所得税成本与盈余管理[J].管理世界,2011(5):140~148.

[12]孙雪娇,翟淑萍,于苏.大数据税收征管如何影响企业盈余管理——基于“金税三期”准自然实验的证据[J].会计研究,2021(1):67~81.

[13]兰竹虹,曾晓,辛莹莹.产业竞争视角下税收征管对企业创新影响机制研究——基于“竞争效应”和“资源效应”[J].中国软科学,2021(2):181~192.

[14]刘春,孙亮.税收征管能降低股价暴跌风险吗?[J].金融研究,2015(8):159~174.

[15]郑建明,孙诗璐.税收征管与审计费用——来自“金税三期”的准自然实验证据[J].审计研究,2021(4):43~52.

[16]于文超,殷华,梁平汉.税收征管、财政压力与企业融资约束[J].中国工业经济,2018(1):100~118.

[17]孙雪娇,翟淑萍,于苏.柔性税收征管能否缓解企业融资约束——来自纳税信用评级披露自然实验的证据[J].中国工业经济,2019(3):81~99.

[18]李彬,郑雯,马晨.税收征管对企业研发投入的影响——抑制还是激励?[J].经济管理,2017,39(4):20~36.

[19]窦欢,张会丽,陆正飞.企业集团、大股东监督与过度投资[J].管理世界,2014(7):134~143;171.

[20]杨兴全,陈飞,杨征. CEO变更如何影响企业现金持有?[J].会计与经济研究,2020,34(2):3~21.

[21]Desai M, Dharmapala D. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives[J]. Journal of Financial Economics,2006,79:145~179.

[22]Desai M, Dyck A, Zingales L. Theft and Taxes[J]. Journal of Financial Economics, 2007, 84(3):591~623.

[23]Harford J, Mansi S A, Maxwell W F. Corporate Governance and Firm Cash Holdings in the US[J]. Journal of Financial Economics,2008,87(3):535~555.

[24]杨兴全,尹兴强. 国企混改如何影响公司现金持有?[J].管理世界,2018(11):93~107.

[25]杨兴全,杨征,陈飞. 业绩考核制度如何影响央企现金持有——基于《考核办法》第三次修订的准自然实验[J].经济管理,2020,42(5):140~157.

[26]范子英,彭飞.“营改增”的减税效应和分工效应:基于产业互联的视角[J].经济研究,2017,52(2):82~95.

[27]Richardson S. Over-Investment of Free Cash Flow[J]. Review of Accounting Studies,2006,11(2/3):159~189.

[28]张会丽,陆正飞.现金分布、公司治理与过度投资——基于我国上市公司及其司的现金持有状况的考察[J].管理世界,2012,(3):141~150;188.

[29]Hovakimian G. Financial Constraints and Investment Efficiency: Internal Capital Allocation Across the Business Cycle[J]. Journal of Financial Intermediation,2011,20(2):264~283.

[30]陈冬华,陈信元,万华林. 国有企业中的薪酬管制与在职消费[J].经济研究,2005(2):92~101.

[31]樊勇,李昊楠. 税收征管、纳税遵从与税收优惠——对金税三期工程的政策效应评估[J].财贸经济,2020,41(5):51~66.

[32]周建厂.区块链技术重塑税收征管系统实现路径探究[J].经济体制改革,2021(1):150~157.

[33]李维安,徐业坤.政治身份的避税效应[J].金融研究,2013(3):114~129.

[34]蔡栋梁,郜建豪,邹亚辉.税收征管与股价同步性——基于制度背景的研究[J].南开管理评论,2021(1):1~25.

[35]王小鲁,樊纲,胡李鹏. 中国分省份市场化指数报告(2018年)[M].社会科学文献出版社,2018.

Abstract:Based on a sample of A-share listed companies in China from 2007 to 2019, this paper chooses a time-varying DID model to test the effect of tax enforcement on cash holdings, and applies a quasi-natural experiment in which the third phase of the golden tax project. The study finds that tax enforcement significantly increases the level of corporate cash holdings, and the effect is more significant among non-state enterprises, the more competitive product market, and the regions with high marketization. We found that this effect was mainly due to the "governance effect" of the tax enforcement, which led to the increase of cash holdings by curbing over-investment and executives perks caused by excess cash holdings; further study founds that the excess cash would be used for R&D and dividend payment, achieving the secondary optimal allocation of capital and ultimately increasing the value of cash holdings. This provides micro-level evidence on the effect of the "third phase of the golden tax project" policy and also provides theoretical and empirical support to further improve intelligent supervision and promote the computerization of the taxation system.

Key words:the third phase of golden tax project;tax enforcement;cash holding

責任编辑:萧敏娜 吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌 张建伟 张领