企业规模、市场结构与技术创新:对两个熊彼特假说的再考察

2023-05-30余江徐梓峰叶林

余江 徐梓峰 叶林

基金项目:国家社会科学基金一般项目“能源价格空间差异视角下的高能耗产业转移对能源利用效率的影响研究”(17BJY219)。

作者简介:余江(1978—),男,湖北宜昌人,经济学博士,武汉大学发展经济研究中心副教授,研究方向为产业组织理论;徐梓峰(1998—),男,江西瑞昌人,武汉大学人口资源环境经济研究中心硕士研究生,研究方向为企业技术创新;叶林(1978—),女,浙江宁波人,经济学博士,理论经济学博士后,华中师范大学文化产业研究中心副教授,研究方向为产业组织与企业策略性行为。

摘要:在区分企业创新参与和创新水平的基础上,基于1998~2013年中国工业企业和授权专利的微观匹配数据,利用Heckman两阶段模型估计了企业规模和市场结构两类竞争因素对企业创新决策和创新产出的影响。研究发现:企业规模与市场结构对中国工业企业的创新决策和创新产出均有显著正向影响,且在外资企业、国有企业、出口企业和沿海企业中效果更明显,即大企业和一定程度的垄断可能更有利于创新的两个熊彼特假说在中国工业企业中均成立。研究结果显示,通过正常市场竞争产生的企业规模扩张和行业市场结构适度集中,不仅可以让更多中国企业参与创新竞赛以提高研发成功概率,还能通过提高企业创新产出冲破技术封锁和提高企业核心竞争力,实现企业创新参与和创新产出的双重提升。

关键词:市场结构;企业规模;技术创新;熊彼特假说

文章编号:2095-5960(2023)03-0060-11;中图分类号:F207;文献标识码:A

一、引言

随着中国经济发展转向新发展阶段,技术创新成为现阶段引领中国高质量发展的第一动力。近年来中国创新水平持续提升,2022年中国全社会研发投入总量和强度分别达到3万亿人民币和255%,接近发达国家平均水平,专利申请数量达1586万件,连续三年排名世界第一。但同年中国在世界知识产权组织发布的全球创新指数排名中仅排名第11位,仍存在整体自主创新能力不高和核心技术欠缺等问题。因此,如何进一步加大创新投入和提高创新产出成为中国高质量发展的关键问题。

企业是市场经济的创新主体,而市场竞争对企业创新行为具有重要影响。[1-3]但对市场竞争与企业创新的关系,熊彼特与阿罗存在相反的论断。熊彼特认为:由于获取事后市场势力是企业研发投资的初衷,加上资本市场不完备,因此事前寡头垄断和市场势力有利于提供必要资金促进企业创新,即大企业和一定程度的垄断可能更有利于创新;[4]阿罗则认为,如果事后专利占有性完备,则竞争市场中的企业从边际创新中获得的收益大于垄断条件下的收益,且垄断企业的超额利润将滋生“官僚主义”惰性并削弱垄断企业的创新激励。[5]因此,市场竞争与企业创新的关系至今未达成一致结论,需要进一步考察。

此外,对中国企业技术创新的研究需要同时关注创新水平和创新参与两个问题。一方面,为进一步提升中国在基础研究和关键领域的创新实力,推动部分企业提高创新强度的“大船领航”式创新,对提高中国自主创新能力创新和塑造核心竞争力非常重要;另一方面,现阶段中国企业参与创新的比例较低,有必要在中国营造“大众创业,万众创新”的“千帆竞发”创新格局,以推动更多企业参与技术创新。

基于上述考虑,本文将企业创新分为创新决策(创新参与)和创新水平(创新投入或产出)两个前后关联的行为,利用中国工业企业数据库和两类中国专利数据库匹配的大样本微观数据,基于Heckman两阶段模型从个体(企业规模)和行业(市场结构)两个层面探讨市场竞争如何影响中国工业企业的创新参与和创新产出,并重新检验熊彼特的两个创新假说。

二、文献述评

技术进步被视为抵消资本积累导致利润率下降的重要力量,并认为创新在短期和长期都可以推动经济增长和提高福利水平。但对上述静态条件下的所谓“完美竞争市场”,熊彼特从动态视角对市场竞争与技术创新的关系提出了挑战。熊彼特指出,有利于解决静态资源配置问题的企业和市场组织与有利于推动技术进步的组织形式并非一回事。静态条件下可能扭曲资源配置的垄断市场和具有市场势力的大企业,在长期动态条件下却可能是“技术进步的强力引擎”。基于此,熊彼特提出两个著名的创新假说:第一,企业规模越大其技术创新越有效率,即大企业比小企业更具创新性;第二,技术创新与市场集中度之间存在正相关,即一定程度的市场势力有利于技术创新。[4]

(一)企业规模和创新

对大企业更有利于创新的假说,该领域的实证检验通常将其解释为企业规模和创新之间可能存在正相关关系,且该观点在相当数量的实证文献中得到验证。例如,Pavitt等分析了1945~1983年英国不同规模企业的重大创新活动,发现雇员数量超过10000人的大企业其创新水平显著高于行业平均水平;[5]Baumann等测度了德国制造业企业规模与参与创新的关系,发现微型企业相对中小企业在创新决策中的概率更低。[6]对于这类发现,部分文献给出了大企业更有利于创新的理由。例如,熊彼特认为,相对于小规模企业,大企业更可能建立正規研发实验室,因此其创新活动的质量更高;Fang等认为,在不完备资本市场条件下,大企业相对于小企业获取内部和外部资金的机会更多,而可用资金优势更有利于创新;[7]叶林考虑了技术创新的规模经济问题,其对中国工业企业创新的实证分析发现,大企业可以通过大规模销售分摊创新的固定成本,因此大企业从研发中获得的报酬更高。[8]当然,也有少量实证研究不支持该结论。例如,企业规模过大可能增加公司治理难度并减弱产品创新或工艺创新的绩效[9],且大企业的“官僚化”将削弱企业家和研发人员通过创新获益的能力[10,11]。此外,也有研究考虑了企业规模对创新的非线性影响尝试统一对立的结论。[7,12,13]

(二)市场结构与创新

熊彼特关于市场结构对创新的影响涉及两个截然不同的主题:一方面,熊彼特认为企业创新的最终目的是获得市场势力,即市场势力是创新行为的结果;另一方面,熊彼特又认为创新发生前的市场势力或寡头垄断有利于创新。其解释是,寡头垄断的市场结构导致竞争对手行为更稳定且可预测,相比过度竞争市场上的不确定因素,该市场结构下的企业创新效率更高。此外,熊彼特还认为,现实中资本市场不具备完全合意性,因此市场势力带来的超额利润可以为企业研发提供内部资金。从该领域现有进展来看,相当数量的研究结果都支持熊彼特的观点,认为相对集中市场中的企业更容易从创新中获得回报,从而巩固市场势力并实现持续创新,这显然更契合芝加哥学派的“效率主义”思想。[14]

也有相当数量的研究明确反对市场竞争不利于企业创新的观点,其中最著名的是阿罗。[15]他认为,具有垄断势力的企业其创新行为对自身垄断利润存在“替代效应”,而竞争市场的企业由于缺少垄断利润可能从创新中获得更多收益,即市场竞争将导致企业有更大动力创新;Porter也认为垄断可能降低企业创新动力,因为垄断市场的厂商不需要通过创新维持公司运营。[16]这类观点得到了部分实证文献的支持,如Beneito等对西班牙制造业的研究发现,低效率企业在面临退出威胁时通过积极创新参与市场竞争,说明创新与竞争间存在正相关;[17]Bas等利用印度产业政策变动的自然实验发现,自由竞争行业中企业参与研发的概率比非自由竞争行业高出9% ;[18]此外,Igami分析了硬盘行业升级过程中在位企业创新的两难困境,其结论也支持阿罗提出的“替代效应”。[19]

针对上述截然对立的观点,部分研究尝试通过考察市场竞争与创新之间的非线性关系进行调和。该类研究认为,行业竞争水平较低时企业通过创新在竞争中获胜,但竞争程度非常高时,创新将难以产生最终胜利者并出现熊彼特效应。[20]因此,该类研究结果实际上暗示可能存在促进创新的最优市场结构。[21]

(三)文献评价

从现有研究来看,该领域仍有三个方面需要拓展:第一,由于中国企业微观数据的质量问题,长时间的大样本微观层面研究仍非常有限;第二,需要明确区分创新参与和创新水平并考察其内在联系。现有大部分研究没有从理论上明确区分参与创新与创新水平,导致实证检验中大量没有明确创新投入或产出的企业被丢弃,可能导致严重的样本选择偏误;第三,需要同时考虑两个层面的竞争水平对创新的影响。熊彼特的两个创新假说有明确的内在联系,现有研究由于数据质量等问题往往只考虑其中一个假说。

因此,为从上述三个方面深入探讨竞争与创新的关系,并在区分创新参与和创新水平的基础上解决现有研究中存在的样本选择偏误和遗漏关键变量问题,本文利用中国长时间跨度的大样本企业微观数据并基于Heckman两阶段方法对两个熊彼特创新假说进行再检验。

三、识别策略

本文使用Heckman两阶段选择模型作为主要识别策略[22],原因有:第一,企业创新是受行业和个体特征影响的非随机策略,只考察可观测的创新行为将产生样本选择偏误。[23]本文使用的匹配样本只有53%的观测值有明确创新产出,丢弃接近95%的企业会极大影响估计效果。第二,企业创新可分解为创新参与和创新水平两个行为,两类行为存在本质区别但又有紧密联系。第三,考察熊彼特的两个创新假说,需要同时识别市场结构和企业规模两类竞争变量对企业创新参与和创新水平的影响。基于上述考虑,本文利用Heckman两阶段选择模型,将企业创新分解为创新参与和创新水平两个具有前后关联的决策问题[24-26],并分别作为因变量对应两个估计阶段:

第一阶段:竞争与创新参与(Probit模型)。假设企业根据自身市场势力以及所在行业市场结构两类竞争状况选择是否参与创新,因此第一阶段首先估计企业参与创新的可能性,该决策行为可用如下模型刻画:

其中,下标i和t分别表示被观测企业和年份,P(D_innovationit=1)表示企业选择创新的概率,当企业有创新行为时D_innovationit=1,否则为0。MCit表示企业面临的市场竞争,包括市场结构和企业规模。Zit是一组影响企业创新决策的控制变量。

第二阶段:竞争与创新水平(OLS模型)。在第二阶段考虑竞争对企业创新水平的影响,并对有创新产出企业的子样本构建包含逆米尔斯比(IMR)的创新投入或产出方程。如果逆米尔斯比异于零,说明存在样本选择偏误,需将其加入第二阶段估计模型中得到无偏估计。

其中,innovationit表示企业i在t年的创新水平,IMRit为逆米尔斯比。

内生性。本领域现有研究认为,识别市场竞争对企业创新影响可能存在两种内生来源。①①本研究领域中,内生问题另一种相对较弱的可能来源是遗漏变量,但目前该领域大部分研究都认为遗漏变量产生的内生问题不是非常严重,并建议尽可能控制足够多的变量即可。 由于参与创新企业获得更高利润的可能性更大并扩张为更大规模企业,即企业创新对市场竞争可能存在反向因果影响。不过现有研究结果基本都认为企业创新与市场竞争互为因果的双向关系不存在。[27,28]此外,本文识别策略的被解释变量为企业专利数量,解释变量为行业竞争状况,单个企业的专利产出变化很难对行业竞争产生显著影响,而且本文样本中有明确创新的企业数量只有5%,不足以在短期顯著改变市场结构。因此,即使可能存在潜在的反向因果关系,本文的识别策略和样本特性也部分解决了该内生问题。

四、数据和变量

(一)数据来源和处理

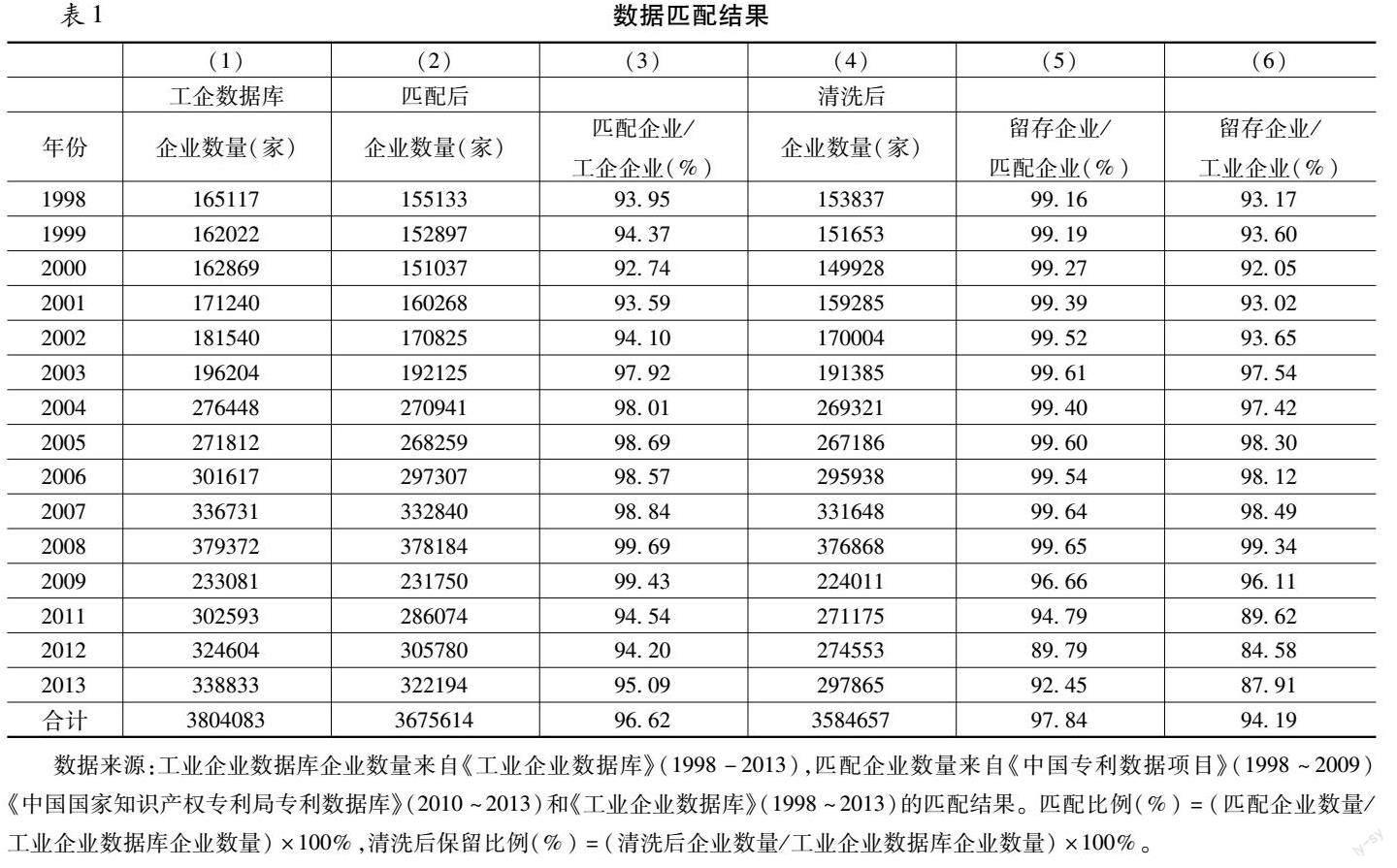

数据来源。本文使用的数据为中国专利数据、中国国家知识产权专利局专利数据库和中国工业企业数据库三个微观数据库在企业层面的匹配结果,时间跨度为1998~2013年。①①2010年的中国工业企业数据库数据存在质量问题,实际使用的数据为1998~2009年以及2011~2013年共15年的匹配结果。其中,中国专利数据和中国国家知识产权专利局专利数据库分别提供1998~2009 年和2010~2013 年企业层面的专利数据,中国工业企业数据库提供1998~2013年企业层面除专利外的其他数据。最终匹配样本包含3675614个观测值,占同期工业企业数据库全部企业的9619%,匹配结果见表1的列(2)和列(3)。

数据清洗。根据对工业企业数据库的通常清洗步骤[29]对匹配数据做如下清洗:(1)剔除全年从业人员平均人数小于8的企业;(2)剔除不符合基本会计记账原则的企业;(3)剔除有明显逻辑错误的企业。表1的列(4)~(6)展示了清洗数据后的结果,数据清洗后保留的观测值占全部匹配企业的9784%和同期工业企业数据库全部企业的9423%。

(二)变量定义和衡量方法

企业创新。本文使用企业专利数据衡量企业创新,在Heckman模型的第一阶段使用企业当年是否获批专利的虚拟变量衡量企业参与创新,若企业当年获批专利数量大于0,则创新参与=1,否则为0,第二阶段的估计使用企业专利数量(对数)衡量创新产出效果。

竞争变量Ⅰ—企业规模。由于企业雇员数量相对于企业主营业务收入在时间上更稳定,因此基础回归部分使用企业全年平均从业人数的对数值作为企业规模的衡量指标。

竞争变量Ⅱ—市场结构。作为熊彼特创新假说Ⅱ中最重要的变量,衡量市场结构的关键在于如何细分符合经济学定义的行业或产业。根据泰勒尔的经典定义:“只有那些在供给或需求方面具有较大长期交叉弹性的企业或者产品才能被归为同一行业”。[30]因此,行业细分直接决定了市场结构衡量的有效性。作为中国行业划分最权威的标准,《国民经济行业分类与代码》中四位码行业的划分标准是目前中国最细的产业分类,绝大部分四位码行业内的企业产品具有较强的同质性和替代关系。匹配样本中共包含556个四位码行业,因此本文在四位码行业层面计算行业赫芬达尔指数(HHI)度量市场结构并作为基础回归的关键自变量。而衡量市场结构的另一种常用方法—市场集中度(CR4和CR8),将在稳健检验中使用。

控制变量。根据本领域通常做法进行了一系列企业特性的控制,包括企业是否为国有企业、是否为进出口企业、企业年龄(月)和年龄平方项、资产负债率、雇员平均工资和利润率,并控制了年-省固定效应。

上述变量定义和原始值的基本统计性质见表2。

五、回归结果

(一)基准回归结果

表3给出基准模型的回归结果(采用Probit模型时同时给出边际效应),A和B部分的因变量分别为创新参与(0—1虚拟变量)和创新产出(专利数量对数值),所有回归均控制了年-省固定效应,括号中为省层面聚类的稳健标准误。列(1)没有考虑样本选择偏误,A和B部分分别使用线性概率模型(LPM)和OLS模型估计市场结构(四位码行业赫芬达尔指数对数值)和企业规模(企业全年平均雇佣人数对数值)对创新参与和创新产出的影响。结果显示市场结构和企业规模对企业参与创新和创新产出具有显著正向效应:市场结构或企业规模每提高1%,企业参与创新的概率分别提高168或314个百分点,企业专利数量分别增加287%和647%。

由于样本中接近95%的企业没有专利,表3列(2)~(4)使用Heckman两阶段回归方法处理样本选择偏誤。所有回归中的逆米尔比(IMR)的系数均显著异于零,暗示本样本在以专利授权数量衡量的创新产出方面存在样本选择偏误。类似的,列(2)~(4)的A和B部分分别展示Heckman两阶段回归的第一步Probit模型和第二步加入逆米尔比的OLS模型估计结果。其中,列(2)没有加入除市场结构和企业规模外的其他控制变量,列(3)和列(4)则控制了全部自变量。此外,列(4)还增加了市场结构和企业规模的平方项以识别是否存在“倒U型”关系。可以看出,列(2)和列(3)的结果差异不大,列(4)显示可能存在二次关系。因此,本文的实证分析主要针对列(4)的满变量模型(Full Model)的估计结果,且后面所有回归都以表3的列(4)作为标准回归模式。

首先分析列(4)的A部分Heckman第一阶段企业创新参与的结果。市场结构及其平方项的系数均在1%水平显著,且一次项系数为正而二次项系数为负,即市场结构与企业创新参与间可能存在“倒U型”关系。由于二次函数的拐点约为703(=05031/(00358×2)),因此样本中仅有144%(51737个)的观测值在对称轴线右侧。这意味着,考察期间中国绝大部分工业企业仍处于提高市场集中度有利于促进企业参与创新的范围。企业规模仅有一次项系数在1%水平显著为正,二次项虽为负但并不显著,因此企业规模对企业创新参与的影响更可能为正线性,即企业规模越大越有利于企业参与创新。具体来说,考察期间工业企业的规模在平均水平上每增大1%,企业参与创新概率提高325个百分点。但样本中77%的企业其规模低于平均水平,这意味着大部分企业其规模在平均水平上提高1%并不容易。

列(4)的B部分给出了Heckman第二阶段对创新产出的影响。与创新参与的影响类似,市场结构对创新产出的影响也为“倒U型”关系且在1%水平显著,曲线拐点为722(=15793/(01092×2)),这意味着只有不到1%(35473个)观测值落在对称轴右侧,即对样本中99%的企业来说,适当提高企业所在行业的市场集中度有利于企业创新产出增加。此外,企业规模与创新产出之间同样为正向线性关系。中国工业企业规模在平均水平上每提高1%,企业获得专利的数量将提高121个百分点。考察期间工业企业的年均获批专利数量约为13万件,因此中国工业企业规模在平均水平上提高1%,获批专利数量将增加约1600件。

基准回归的结果显示,市场结构和企业规模均对中国国有企业和规模以上非国有企业的创新参与和创新产出有显著影响。其中市场结构与企业的创新决策和创新产出之间为“倒U型”关系,而企业规模对创新决策和创新产出均为正向线性影响。因此,个体层面的企业规模扩张和行业层面的市场集中度适度提高都可以促进中国工业企业参与创新和获得更多创新产出。

(二)异质性检验

考虑三类子样本差异:企业产权、出口贸易和企业地理环境,结果在表4给出,回归均使用表3列(4)的估计方法且所有逆米尔比均显著。

企业产权。表4的列(1)~(3)分别给出国有企业、民营企业和外资企业的估计结果,可以看出:第一,市场结构对三类企业创新均存在“倒U型”关系,但国有企业创新市场结构拐点出现晚于私营企业和外资企业,即集中度较高的市场环境更有利于国有企业创新;第二,企业规模对国有企业创新的影响表现为递增的增函数,对民营企业为二次项不显著的正线性关系,对外资企业为“倒U型”关系。可能的解释是,国有企业具有规模经济和范围经济的优势,更有实力也更愿意进行高风险高利润的创新研发工作;第三,无论是创新参与还是创新产出,国有企业的一次项系数最小,民营企业次之,外资企业最大。

企业出口。表4的列(4)和(5)分别展示了出口和非出口企业的回归结果,除企业规模对出口企业为正线性关系外,其他情况下出口企业和非出口企业的回归结果基本相同且都为“倒U型”关系。出口企业的一次项系数略大于非出口企业,即有产品出口的企业其创新对市场竞争和企业规模变化的反应更大。

企业位置。表4的列(6)和列(7)分别给出沿海省份企业与内陆省份企业的回归结果,除企业规模对内陆企业创新产出为递增的二次函数外,其余都为“倒U型”关系。由于所有情况下沿海企业组的一次回归系数都远大于内陆企业,这意味着外向环境下市场集中度和企业规模扩大可诱发更大程度的企业创新。

(三)稳健检验

继续对回归结果进行一系列稳健检验并从表5的列(2)开始报告对应结果。第一,由于企业获批专利数量有大量零值且在右侧存在明显离群值,表5列(2)中给出因变量25%右侧缩尾的结果,缩尾后的估计结果与基础回归差异不大;第二,虽然本样本中赫芬达尔指数(HHI)与市场集中度CR4和CR8高度相关(相关系数分别为0988和0986),但在列(3)和列(4)仍分别用前四大和前八大企业的市场集中度CR4和CR8替换赫芬达尔指数(HHI)衡量市场结构,结果仍稳健;第三,列(5)中用主营业务收入替换企业全年从业人数以衡量企业规模,结果无明显变化;第四,考虑到2002年和2011年中国两次产业分类标准微调可能存在的短期外生冲击,列(6)剔除了2002年(170004个观测值)与2011年(271175个观测值)的观测值,结果仍稳健;第五,由于部分特殊行业未必参与市场竞争,因此在列(7)剔除了军事工业和贵金属铸造等特殊行业(共2141个观测值),估计结果基本无变化;最后,考虑部分难以归类的行业被划分到“其他行业”,这些企业的产品具有较大差异并缺乏强替代关系,列(8)剔除了“其他行业”(NEC)(414394个观测值),结论仍成立。

六、结论与建议

本文利用1998~2013年中国工业企业数据库和中国专利数据库的匹配结果,识别了四位码行业分类层面的市场结构和微观层面的企业规模是否影响中国制造业企业的创新行为。识别策略将企业创新行为细分为创新决策与创新产出两个独立又存在紧密关联的阶段,利用Heckman两阶段模型在解决样本选择偏误的同时分别考察了企业规模和市场结构对企业创新的影响。估计结果发现,1998~2013年,企业规模与市場结构对中国工业企业的创新决策和创新产出均有正向促进作用,其中市场结构与企业创新之间还存在“倒U型”关系。由于拐点右侧企业极少,这意味着两个熊彼特假说在本样本中均成立。

此外,由于企业规模扩大可能有利于增强企业的研发实力与研发效率,这表明现阶段中国企业规模可以进行合理扩张,从而实现创新率与成果产出的双重提升;另一方面,正相关的估计结果暗示部分研究中提及经营管理匮乏和官僚主义滋生导致企业规模对创新绩效的正向效应存在“拐点”的机制在中国不是非常明显,这可能得益于过去几十年中国政府不断坚持推进企业改革的管理方针。因此,中国企业应当继续积极健全管理机制,合理决策,强化监督体系。中国政府则要积极推动企业改革,进一步扶持中小企业做大做强,发挥规模经济和范围经济效应。

行业层面的结果显示市场结构适度集中有助于营造企业创新的外部环境,从而提高创新的效率与产出。这暗示,中国工业行业现阶段原子式市场结构未必有利于企业创新和增加高质量创新成果产出。因此,中国政府在市场监督管理的过程中应允许企业通过合法经营活动获取一定市场势力,同时积极鼓励和引导企业通过创新手段实现市场中的高质有效竞争,实现有效市场与有为政府的高效互动结合。从本质上而言,这种通过正常市场竞争形成的市场结构本身就是企业创新与竞争良好互动的结果,是市场经济体制健全运行的合意产物,并不与传统经济学中强调市场公平竞争的观点相悖。

此外,研究结果显示,与全民创新的“千帆竞发”相比,“大船领航”的创新也不容忽视,尤其是在中国当前自主创新能力有待加强和高新技术遭受西方世界技术制裁的大环境下,培育支持一批拥有关键技术的领头羊企业,对于中国冲破技术封锁和提高企业核心竞争力具有非常重要的意义。

参考文献:

[1]Roberts P W. Product Innovation, Product-Market Competition and Persistent Profitability in the US Pharmaceutical Industry [J]. Strategic Management Journal, 1999, 20(7): 655~670.

[2]Damanpour F. An Integration of Research Findings of Effects of Firm Size and Market Competition on Product and Process Innovations [J]. British Journal of Management, 2010, 21(4): 996~1010.

[3]聂辉华, 谭松涛, 王宇锋. 创新、企业规模和市场竞争:基于中国企业层面的面板数据分析 [J]. 世界经济, 2008(7): 57~66.

[4]Schumpeter J A. Capitalism, Socialism, and Democracy [Z]. 1942.

[5]Pavitt K, Robson M, Townsend J. The Size Distribution of Innovating Firms in the UK: 1945~1983 [J]. The Journal of Industrial Economics, 1987: 297~316.

[6]Baumann J, Kritikos A S. The Link between R&D, Innovation and Productivity: Are Micro Firms Different? [J]. Research Policy, 2016, 45(6): 1263~1274.

[7]Fang X, Paez N R, Zeng B. The Nonlinear Effects of Firm Size on Innovation: An Empirical Investigation [J]. Economics of Innovation and New Technology, 2021, 30(1): 48~65.

[8]葉林. 企业规模与创新技术选择 [J]. 经济评论, 2014 (6): 138~148.

[9]Ozturk E, Ozen O. How Management Innovation Affects Product and Process Innovation in Turkey: The Moderating Role of Industry and Firm Size [J]. European Management Review, 2021, 18(3): 293~310.

[10]Noori J, Bagheri Nasrabadi M, Yazdi N, et al. Innovative Performance of Iranian Knowledge-Based Firms: Large Firms or SMEs? [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 122: 179~185.

[11]Holmstrom B. Agency Costs and Innovation [J]. Journal of Economic Behavior Organization, 1989, 12(3): 305~327.

[12]Hung S W, Li C M, Shen M Y. Does a U-shaped Relationship Exist between Performance and Ssize Threshold: The Evidence from Taiwan Biotech Industry [J]. Technology in Society, 2019, 58.

[13]Li M, Chen X D, Zhang G P. How does Firm Size Affect Technology Licensing? Empirical Evidence from China [J]. Scientometrics, 2017, 112(3): 1249~1269.

[14]Gilbert R J, Newbery D M. Preemptive Patenting and the Persistence of Monopoly [J]. The American Economic Review, 1982: 514~526.

[15]Arrow K J. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention [J]. The Rate Direction of Inventive Activity: Economic Social Factors, 1962, 609: 615.

[16]Porter M E. The Competitive Advantage of Nations [M]. 1990.

[17]Beneito P, Rochina-Barrachina M E, Sanchis A. Competition and Innovation with Selective Exit: An Inverted-U Shape Relationship? [J]. Oxford Economic Papers, 2017, 69(4): 1032~1053.

[18]Bas M, Paunov C. The Unequal Effect of India's Industrial Liberalization on Firms Decision to Innovate: Do Business Conditions Matter? [J]. 2018, 66(1): 205~238.

[19]Igami M. Estimating the Innovators Dilemma: Structural Analysis of Creative Destruction in the Hard Disk Drive Industry, 1981~1998 [J]. 2017, 125(3): 798~847.

[20]刘慧宏. 非水平行业中企业创新行为分析 [J]. 阅江学刊, 2016, 8(4): 63~69.

[21]Aghion P, Bloom N, Blundell R, et al. Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(2): 701~728.

[22]彭薇, 李起铨, 熊科. 地方政府财政补贴的选择策略与偏向——基于企业异质与 Heckman 两阶段模型的检验 [J]. 华东经济管理, 2019(2).

[23]Heckman J J. Sample Selection Bias as a Specification Error [J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1979: 153~161.

[24]Artés J. Long-Run Versus Short-Run Decisions: R&D and Market Structure in Spanish Firms [J]. Research Policy, 2009, 38(1): 120~132.

[25]賀炎林,单志诚,钟腾.创新补贴政策促进技术创新的有效性研究——融资约束的视角[J].经济经纬,2022(4):128~139.

[26]李晓翔,汝秋怡.金融资源视阈下资源认知对企业创新的影响[J].兰州财经大学学报,2022(6):98~109.

[27]Sharma R, Paswan A K, Ambrammal S K, et al. Impact of Patent Policy Changes on R&D Expenditure by Industries in India [J]. The Journal of World Intellectual Property, 2018, 21(1-2): 52~69.

[28]Dhanora M, Sharma R, Jose M. Two-way Relationship between Innovation and Market Structure: Evidence from Indian High and Medium Technology Firms [J]. Economics of Innovation and New Technology, 2020, 29(2): 147~168.

[29]Shi J, Sadowski B, Li S, et al. Joint Effects of Ownership and Competition on the Relationship between Innovation and Productivity: Application of the CDM Model to the Chinese Manufacturing Sector [J]. Management Organization Review, 2020, 16(4): 769~789.

[30]Tirole J. The Theory of Industrial Organization [M]. MIT press, 1988.

Abstract:On the basis of distinguishing whether firms participate in innovation and innovation performance, based on the micro-matching data of Chinese industrial firms and authorized patents from 1998 to 2013, the Heckman two-stage model is used to estimate the impact of two competitive factors, firm size and market structure, on firm innovation decision and innovation output. Study found: firm size and market structure of China's industrial firms were significantly positive influence on decision making and innovation output, and the effect is more obvious in foreign-funded firms, state-owned firms, export firms and coastal, which means the two Schumpeter hypotheses that large firms and a certain degree of monopoly may be more conducive to innovation are both valid in Chinese industrial firms. The results indicated that the scale expansion of firms and the moderate concentration of industrial market structure generated by normal market competition can not only make more Chinese firms participate in innovation competition to improve the probability of R&D success, but also break through the technological blockade and improve the core competitiveness of firms by improving the innovation output of firms.

Key words:market structure;firm size;firm innovation;schumpeter hypothesis

责任编辑:萧敏娜 吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌 张建伟 张领