数字经济的节能减排效应

2023-05-30王群勇李海燕

王群勇 李海燕

基金项目:贵州省哲学社会科学重大专项课题“新时代贵州绿水青山变金山银山的重点任务和实现路径研究”(21GZZB14);安徽省社会科学创新发展研究课题攻关项目“产业协同集聚对安徽绿色经济效率的影响机制研究”(2021CX026)。

作者简介:王群勇(1976—),男,山东德州人,博士,教授,研究方向为理论与应用计量经济学;李海燕(1992—),女,河南汝州人,博士研究生,研究方向为理论与应用计量经济学。

摘要:随着互联网等数字技术和电子商务等数字产业的发展,数字经济已成为中国经济转型升级的新力量,为环境治理、节能减排带来了新的视角。基于2004~2019年中国30个省份的数据,分别从数字产业化和产业数字化两个维度构建数字经济指数,探讨了数字经济对中国能源消费强度和碳排放强度的影响和传导机制。研究结论显示:数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间均存在典型的“倒U”型关系,换言之,数字经济发展达到一定阈值后才能实现节能与减排的双重红利,并且这一效应也存在于高碳排放区、低碳排放区和东中部地区。此外,数字经济的两个不同维度也呈现一定的差异性,数字产业化的节能减排红利效应要先于产业数字化实现。进一步地,数字经济能够通过技术进步、人力资本积累、劳动生产率和金融发展水平等途径间接影响能源消费强度和碳排放强度。

关键词:数字经济;能源消费;碳排放;“倒U”型曲线

文章编号:2095-5960(2023)03-0081-10;中图分类号:F49;文献标识码:A

一、 引言及文献综述

改革开放以来,中国依靠大规模要素投资迅速实现了工业化和城市化,也使中国经济实现了快速增长。然而,这种长期粗放的经济发展模式带来了巨大的能源和环境成本。中国的能源消费总量已经从1978年的571亿吨标准煤增加到2019年的486亿吨标准煤,尤其是传统化石能源的大量消费,导致二氧化碳(CO2)排放总量不断上升,同时也造成了严重的能源性环境问题,如空气污染、烟雾污染和温室效应等。能源消耗造成的环境问题不仅严重阻碍了中国经济的绿色转型发展,同时也给中国带来了巨大的经济损失。为解决能源和环境危机,中国政府采取了一系列切实可行的环境监管措施,严格控制企业环境污染行为,提高环境监管和治理效率。近期,在联合国大会上中国政府又向世界作出庄严承诺,将实施更加有效的碳减排措施,努力在2030年和2060年分别实现碳达峰和碳中和的“双碳”目标。这也意味着中国迫切需要通过创新加快推进生产方式和经济结构的低碳转型。

随着大数据、云计算、5G以及其他数字技术的快速发展和应用以及低成本、高效率的数字产业不断发展,预计数字经济将在环境治理中发挥重要作用。“中国制造2025”提出要充分发挥新一代信息技术在节能减排中的作用,将其作为中国经济转型升级的重要动力。信息技术不仅可以加速企业的技术创新,还可以合理优化能源和资源的使用,更好地解决能源消耗问题。此外,以信息技术为依托的数字化平台还实现了跨行业、跨地区、跨部门的环境信息链接和资源共享,从而提高了政府监管的效率,降低了监管成本。因此,在中国政府寻求经济结构调整和环境效率内涵式转变的背景下,数字经济和节能减排无疑成为中国经济可持续发展的两大“主旋律”,探讨两者之间的关系,对于中国未来环境政策制定和环境治理创新具有重要的理论和现实意义。

现有的文献大多集中于经济增长[1,2]、产业结构 [3]、贸易开放 [4]以及建设用地 [5]等与能源消费、碳排放之间的关系研究,对于数字经济与能源消费、碳排放之间的研究却鲜有关注。与本研究相关的文献主要体现在信息通信技术(ICT)与能源消费以及碳排放之间的研究,鉴于此,本文着重梳理和分析了ICT与能源消费以及碳排放有关的文献,以便为本文的研究提供理论基础和创新思路。

(一)信息通信技术与能源消费的相关研究

从现有文献的研究结论来看, ICT对能源消费的影响通常具有双重效应。一方面,随着ICT的发展,相應的配套新基建的建设和应用将会造成大量的能耗。这类研究强调了ICT对能源消费的正外部性。[6,7]另一方面,从微观角度来看,ICT对能源消费也可能具有明显的抑制作用。随着经济的发展,技术改进和产业结构优化是降低工业部门能耗水平的有效路径,ICT的应用不仅能够提高生产中投入要素的效率和非物质化,而且有助于消除生产过程中的冗余和浪费,从而提高能源利用效率。[8-11]显然,ICT对能源消费的影响取决于上述两种效应的综合效果,有研究者认为两者之间的关系是不确定或非线性的。 [12]

(二)信息通信技术与二氧化碳排放的相关研究

ICT与CO2排放之间的关系是复杂和多方面的,ICT可能以不同方式影响CO2排放。理论上,以一阶效应、二阶效应和三阶效应(即反弹效应)这三个重要关系来概括ICT与CO2排放的关系。一阶效应是指与ICT产品生命周期相关的所有环境影响,其影响对应于与ICT设备的生产、使用、回收和电子废物排放相关的整个过程。 [13,14]基于这些一阶效应,随着ICT产品生命周期内能源使用的增加,环境质量将继续恶化。此外,ICT产品产生的废物的增加也将导致CO2排放量的增加。 [15,16]二阶效应对应于信息技术对环境质量的间接影响。[17,18]这种效应来源于信息技术通过提高能源效率和节约能源减少了CO2排放和其他类型的污染物,从而对环境质量作出了积极贡献。[19,20]ICT对环境质量的第三种影响是反弹效应。[21,22]根据研究,当使用ICT带来的能源效率收益低于需求增长带来的损失时,就会出现这些反弹效应。这意味着ICT对环境的最初积极影响会被抵消,甚至被消极影响所超越。[23]

综上可知,目前学术界对能源消费和碳排放的影响因素进行了大量研究,但对数字经济与能源消费和碳排放之间的关系缺乏研究。鉴于此,本文基于数字经济的节能减排效应进行理论分析并提出研究假设,然后基于测算的2004~2019年的数字经济指数,来探讨数字经济与能源消费和碳排放之间的关系。

二、 理论分析与研究假设

(一)数字经济影响节能减排的直接效应

数字经济是新一轮科技革命大规模商业应用孕育而生的一种经济形态,主要通过数字技术这一网络载体,形成以数据为主要生产要素的新产业、新业态和新商业模式。[24]毫无疑问,在数字化和低碳化的背景下,数字化转型将对中国环境治理产生深远影响。

从数字经济对能源消费的直接作用机理来看,一是数字化产业本身属于能源密集型产业,相关产品的生产、使用与回收伴随着稀有金属的大量开采与利用,势必会产生严重的能源消耗和环境问题。二是以大数据、互联网以及云计算等为主的信息技术设施建设和使用需要消耗大量的电力,由于我国目前煤电消费比例仍然比较高,因此,电力消费的增加意味着相当大比例的煤炭消费。不过数字技术的广泛应用能够为能源领域提供比传统工具更多的技术优势,进而提高能源质量和利用效率。从生产角度来看,数字技术的使用可以优化生产过程来降低能耗。从工作的角度来看,数字经济的发展促进了在家办公,通勤和工作设施的减少也降低了能耗。显然,数字经济对能源消费的影响并非是单一方面的作用效果,而是两方作用逐渐融合、不断调整的一个过程。这意味着数字经济对能源消费的影响是非线性的。

数字经济的开放性、交互性和实时性通过信息传播和共享弥补了以往环境管理的不足,这也使得数字经济成为促进环境治理和经济转型的重要手段。随着数字技术的广泛应用,环境治理的技术模式和创新模式发生了重大变化。一方面,数字经济对环境污染的直接影响体现在可以利用数字化平台收集相关环境信息,提高环境治理决策、环境管理效率和网络参与。另一方面,数字技术使信息摆脱了物质载体,它不仅以低能耗传输和处理信息,还通过电子信息载体实现无纸传输和互联网办公,在一定程度上可以减少甚至不会产生碳排放。最后,数字经济可以优化资源利用效率,通过共享信息实现资源的有效利用,從而降低能源消耗和碳排放。然而,在数字经济发展初期,各项数字基础设施处于建设阶段以及各种要素的配置可能并不完美,必然会产生大量的能源消费和碳排放。随着数字经济的发展,数字经济将促进资源配置和能源利用效率,从而抑制碳排放。因此,数字经济对碳排放的影响可能存在一个拐点,这意味着数字经济与碳排放之间的关系也是非线性的。据此,本文提出以下假设。

假设H1:数字经济与能源消费以及碳排放之间存在“倒U”型曲线关系。

(二)数字经济的间接作用机制

数字经济对能源消费和碳排放的作用机制可能表现为如下几个方面。其一,数字经济能够突破时间和空间的限制,降低信息搜索和获取的成本,提高信息传播效率,加强各地区创新主体之间的信息交流,从而有助于促进区域技术进步,提高企业能源利用效率,减少能源消耗,降低碳排放。当然,数字技术进步可能不是绿色偏向的,而是以提高生产效率为主,从而引发大规模的生产扩张,增加生产过程中的能源消耗和碳排放。因此,二者的偏向不同可能会引致技术进步对能源消耗和碳排放产生相反的作用效果。其二,数字经济的核心是信息技术的变革,其基础性技术涵盖了各学科的背景知识,需要参与者不断学习新技术,积累技术使用经验,提高劳动者自身的知识和技术水平,促进人力资本的积累。另外,高级人力资本对于社会技术进步具有引领作用,可以通过技术溢出效应在地区之间形成技术追赶,进而促进企业技术创新,实现节能环保技术的使用与推广,为提高能源利用效率和降低碳排放提供必要的支撑。其三,数字技术的广泛使用能够降低劳动者搜寻工作的成本,拓宽劳动者的就业渠道和择业范围,提高劳动要素的配置效率。[25]此外,数字技术能够促进各经济部门开展大规模的改造重组,推动企业组织发生变革,促进劳动力素质提升,提高全社会劳动生产率,从而降低产品的生产成本,减少原材料消耗,使得企业有更多的资金用于提高节能环保技术,降低碳排放。其四,数字技术与金融行业的融合能够精准匹配产业链的各个需求端,提高资本要素的配置效率和融资速度,为能源行业提供更多的信贷来源,拓宽能源生产和消费公司的融资渠道,扩大经济活动规模,在一定程度上会增加能源消费和碳排放。同时,足够的资金支持可以提高整个市场的技术水平和创新能力,助推企业实现绿色技术创新,从而提升能效。因此,金融发展对环境的影响效果可能来源于两者相互作用的结果。据此,本文提出以下假设。

假设H2:数字经济可以通过技术创新、人力资本积累、劳动生产率以及金融发展水平等途径影响能源消费与碳排放。

三、 模型设定和变量选取

(一) 模型设定

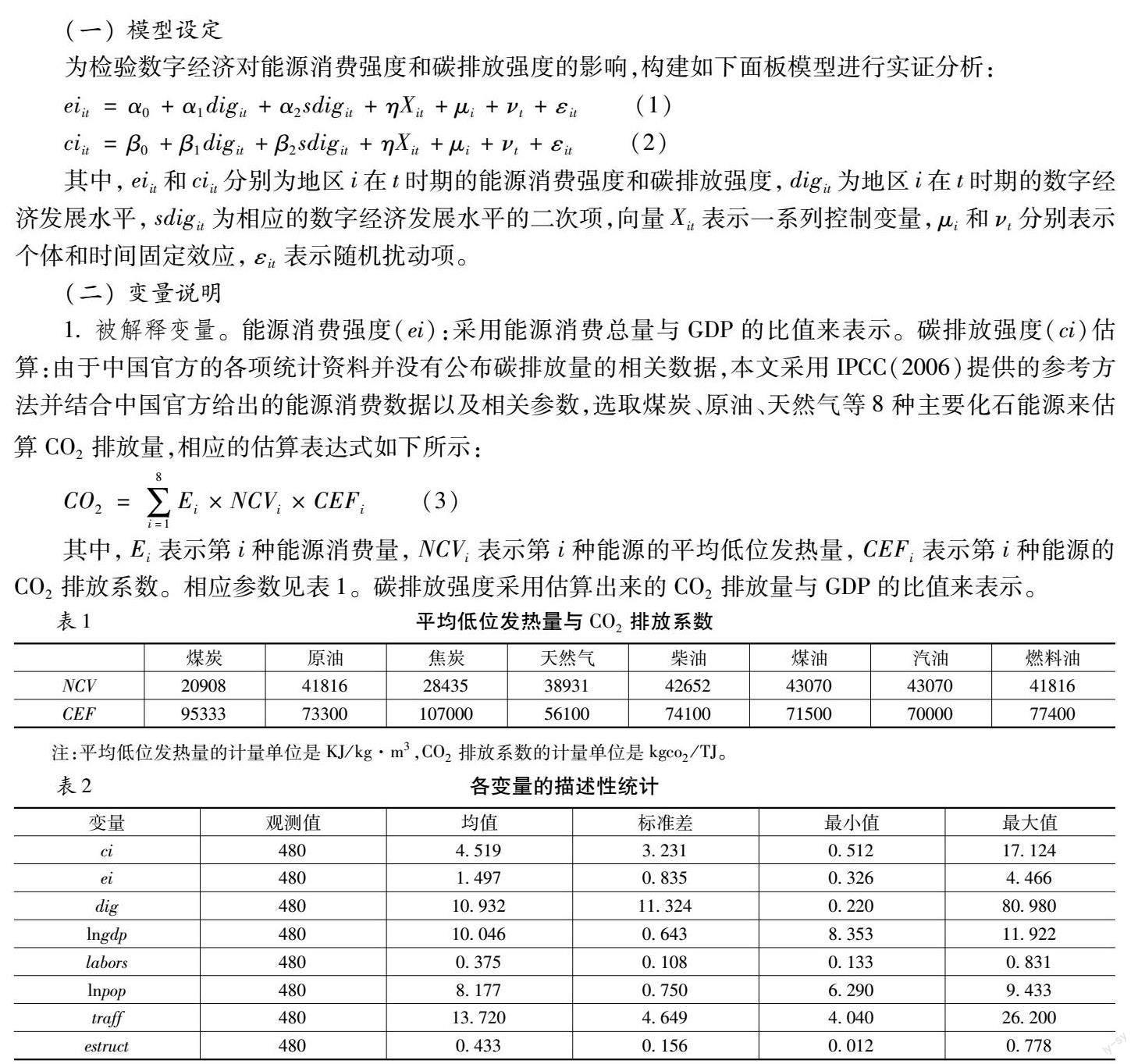

为检验数字经济对能源消费强度和碳排放强度的影响,构建如下面板模型进行实证分析:

其中,eiit和ciit分别为地区i在t时期的能源消费强度和碳排放强度,digit为地区i在t时期的数字经济发展水平,sdigit为相应的数字经济发展水平的二次项,向量Xit表示一系列控制变量,μi和νt分别表示个体和时间固定效应,εit表示随机扰动项。

(二) 变量说明

1被解释变量。能源消费强度(ei):采用能源消费总量与GDP的比值来表示。碳排放强度(ci)估算:由于中国官方的各项统计资料并没有公布碳排放量的相关数据,本文采用IPCC(2006)提供的参考方法并结合中国官方给出的能源消费数据以及相关参数,选取煤炭、原油、天然气等8种主要化石能源来估算CO2排放量,相应的估算表达式如下所示:

其中,Ei 表示第i种能源消费量,NCVi表示第i种能源的平均低位发热量,CEFi表示第i种能源的CO2排放系数。相应参数见表1。碳排放强度采用估算出来的CO2排放量与GDP的比值来表示。

2核心解释变量。数字经济发展水平(dig):基于国家统计局对于数字经济的界定和分类[26],结合杨慧梅和江璐 [27]以及徐宪春和张美慧 [28]等关于数字经济的测算,根据数据的可得性,对数字经济的相关指标进行提炼和聚焦,从数字产业化(dig1)和产业数字化(dig2)两个方面,采用熵权法系统地刻画了中国省域层面上的数字经济发展水平。数字产业化主要包括数字产品制造业、数字技术应用业和数字驱动产业,产业数字化主要包括工业、农业和第三产业。

(三)数据来源及变量描述性统计

基于数字经济发展特征及数据的可得性,本文选取2004~2019年中国大陆30个省份的面板数据进行研究。其中,数字经济发展水平的相关指标主要来源于《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国科技统计年鉴》以及《中国电子信息产业统计年鉴》,其他变量数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国教育统计年鉴》和《中国环境统计年鉴》并通过相关计算得到。各变量的描述性统计结果见表2。

四、 实证结果

(一)基准回归结果分析

本文使用固定效应模型分别对基准方程(1)和(2)进行了回归,表3列(5)和(1)分别只考察了数字经济发展水平与能源消费强度和碳排放强度之间的非线性关系。根据表中的报告结果可以看到,数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间均存在典型的“倒U”型曲线关系,并且在逐步加入控制变量之后,结果仍然保持不变,即当数字经济发展到一定水平时才能表现出节能与减排的双重红利效应。可能的原因是,在数字经济发展初期,数字基础设施的大规模建设和以大数据、数字孪生等为代表的数字技术的快速发展导致了巨大的电力消耗和能源消耗,进而导致区域碳排放强度的增加。因此,数字经济的初期发展很难在抑制能源强度和碳排放强度快速增长方面发挥有效作用。然而,随着数字基础设施和技术的改进,数字技术的应用将更加广泛。数字技术的快速发展不仅促进了企业生产技术的创新和各行业的运营效率,也为企业发展清洁生产方式、实现绿色转型发展带来了机遇,在一定程度上促进了企业资源利用效率提升和节能减排。因此,研究假设H1成立。

(二)稳健性检验

在上述研究结果的基础上,本文进一步采用相关的稳健性检验方法,以保证研究结果的可靠性。首先,考虑到经济变量影响的滞后性,本文對核心解释变量和所有控制变量的数据进行滞后一期处理。相关的估计结果展示在表4列(1)和(2)中,从报告结果中可以看到,数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间的“倒U”关系仍然存在,其他控制变量的符号和显著性基本保持不变。其次,进一步采用更换变量的方法进行稳健性检验。前文选取的能源消费强度和碳排放强度指标主要是从生产活动的角度进行衡量的,但是考虑到生产活动的主要服务对象是消费者,其消费活动在一定程度上也会对相应地区的生产活动产生很大的影响,进而影响地区的能源消费和碳排放。因此,本文进一步从消费活动的视角,分别用人均能源消费量和人均碳排放量来代替上述指标进行稳健性检验,相关的估计结果分别展示在表4列(3)和(4)中,从表中的报告结果可知,数字经济对人均能源消费量和人均碳排放量也呈现出典型的“倒U”型曲线关系。进一步通过计算拐点可以发现,前者拐点对应的数字经济发展水平要高于后者拐点对应的数字经济发展水平,与基准回归结果的研究结论保持一致,其他控制变量的符号和显著性也基本保持不变。

(三)异质性检验

上述实证结果表明,数字经济发展与节能减排之间存在着密切联系。进一步地,本文分别从区位优势异质性、碳排放强度异质性和分维度异质性三个层面分析数字经济与节能减排之间的关系。

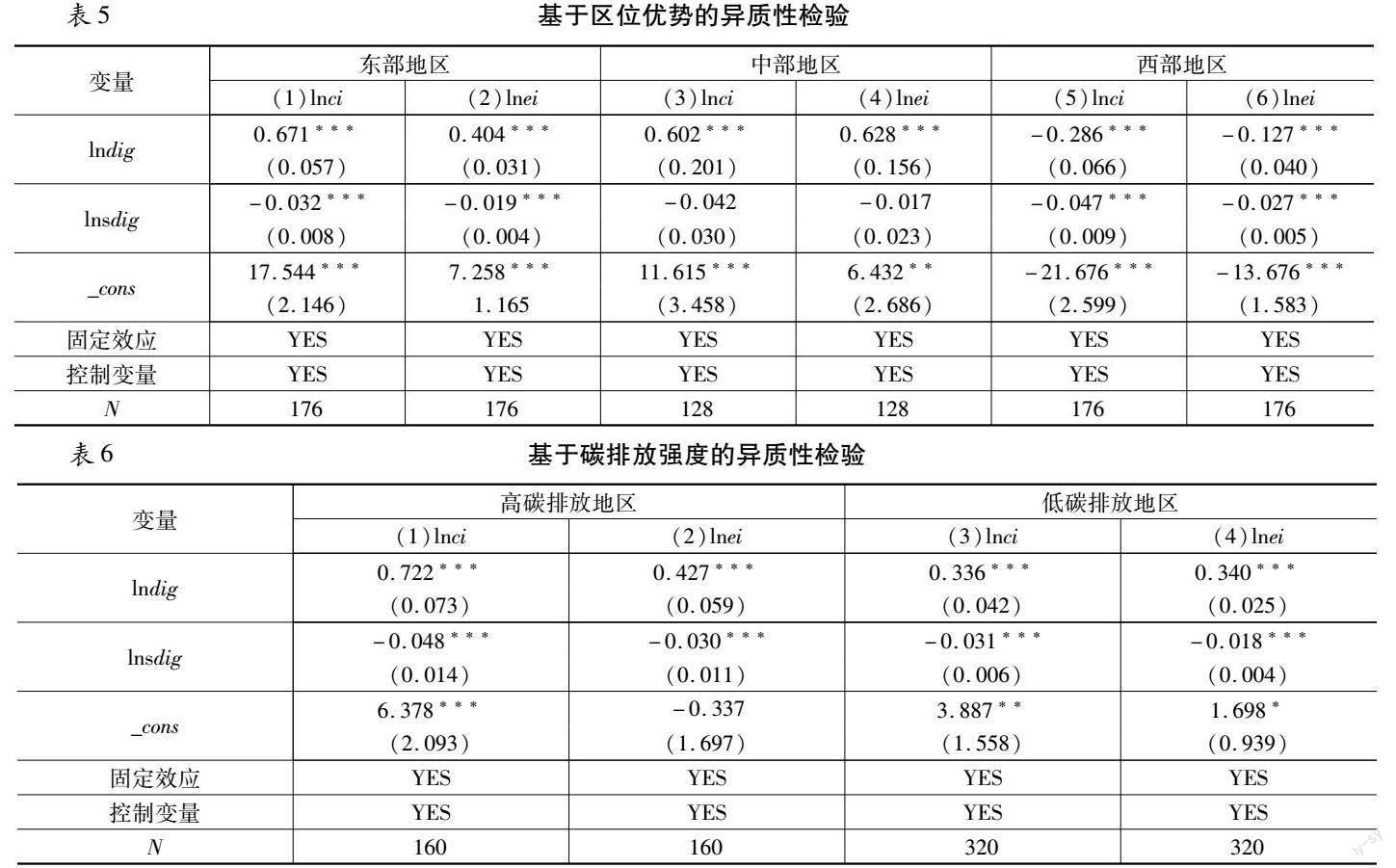

1分区域的异质性分析

参考一般文献的划分,本文分别探讨了数字经济对东部地区、中部地区以及西部地区能源消费强度和碳排放强度的影响。从表5中分区域检验的结果可以看出,数字经济对能源和碳排放的影响具有明显的区域异质性。对于东中部地区而言,数字经济对能源消费强度和碳排放强度呈现出典型的“倒U”型曲线关系,并且东部地区节能的拐点值要小于中部地区。不难理解的是,东部地区通过改革开放率先实现经济发展,与此同时,也带来了巨大的环境成本,其地方政府对经济绩效评估也有巨大压力,因此在经济发展的同时往往对资源利用和环境污染也会进行一定的规划和治理,应用数字技术提高能源利用效率,降低能源消耗的主动性比较强。而在西部地区,数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间不存在典型的“倒U”型曲线关系。一直以来,西部地区本身的化石能源就比较匮乏,经济活动对资源的开发能力也比较受限,更多的是依靠东部地区进行资源输送,因此,通过发挥数字经济的技术效应,对风能、光伏等无碳可再生能源的开发利用,能够在很大程度上发挥数字经济的节能减排效应。

2分碳排放强度的异质性分析

为进一步深入分析不同碳排放强度地区数字经济对节能减排的异质性影响,本文借助于平均数进行划分,具体的做法是对样本期间内各个地区的平均碳排放强度进行计算,然后计算得出全国地区的平均碳排放强度。若地区平均碳排放强度大于全国平均值,则为高碳排放地区,否则为低碳排放区。从表6中的估计结果可知,数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间的“倒U”型曲线关系在高碳排放区和低碳排放区均成立,并且前者对应数字经济的减排拐点值也要大于后者对应的数字经济的减排拐点值。主要原因在于高碳排放区往往是一些重化工产业的聚集地,导致了其长期以来高耗能、高排放的发展特点,因此,需要从能源消耗和碳排放源头上进行遏制。

3分维度的异质性分析

本文分别从数字产业化和产业数字化这两个不同维度来探讨其对能源消费强度和碳排放强度的影响效应。表7列(2)和(1)分别为数字产业化对能源消费强度和碳排放强度的回归结果,表明数字产业化与能源消费强度和碳排放强度之间分别呈现典型的“倒U”型曲线关系,即数字产业化水平在达到一定的发展水平之后具有节能减排的红利效应。列(4)和(3)分别为产业数字化对能源消费强度和碳排放强度的回归结果,结果表明产业数字化与能源消费强度和碳排放强度之间也呈现出典型的“倒U”型曲线关系,即产业数字化水平在达到一定的发展水平之后也呈现出节能减排的红利效应。进一步地分别计算其相应的拐点值,可以发现数字产业化水平对应的拐点值均小于产业数字化水平对应的拐点值,也即数字产业化的节能减排红利效应要先于产业数字化实现。

五、 进一步讨论:传导机制分析

通过上述一系列分析结果,可知数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间存在着典型的“倒U”型曲线关系。那么数字经济产生效应的具体传导路径是什么?以往的文献主要从规模效应和技术效应等角度进行定性分析,缺乏从数字经济发展的具体中介路径进行量化分析。为此,本文基于中介效应模型,从要素角度深入研究数字经济能否通过技术创新、人力资本积累、劳动生产率以及金融发展水平等效应来作用于能源消费强度和碳排放强度,以及作用效应如何?

1变量说明

技术创新(te):选用地区每万人专利授权数量来进行衡量。人力资本积累(hr):采用劳动力平均受教育年限来表示。劳动生产率(lp):由于数字技术的渗透能够拉动全社会劳动生产率,因此选用各地区生产总值/当地总就业人员数来进行计算。金融发展水平(fine):采用各地区金融机构人民币贷款总额与金融机构人民币存款总额的比值来表示。

2模型设定及回归结果分析

除了式(1)和(2)所体现的直接效应,为讨论数字经济对于能源消费强度和碳排放强度可能存在的间接作用机制,参考温忠麟等 [29]的做法,通过构建中介效应模型,研究解释变量(Z)通过中介变量(M)对被解释变量(Y)的间接影响,具体形式设定如下;

根据理论假说2,本文分别将能源消费强度和碳排放强度作为被解释变量,数字经济作为解释变量,同时纳入数字经济的非线性效应,进一步检验本文选取的中介变量的中介效应,具体模型设定如下:

显然,(7)式和(8)式可对应于中介效应模型的(4)式,(9)式对应于中介效应模型的(5)式,而(10)式和(11)式对应于中介效应模型的(6)式,相关的检验步骤与上述中介效应模型一一对应。

根据表8中列(1)和(4)的回归结果可以看到,数字经济能够显著推动技术创新和人力资本积累。其中,在引入技术创新作为解释变量后,数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间的“倒U”型关系仍然成立,并且与能源消费强度之间的显著性检验也通过。值得注意的是,从当前阶段来看,技术进步的节能减排效应并未显现。另外,在引入人力资本作为解释变量后,数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间的“倒U”型关系也依然成立,并且显著性检验也均通过。人力资本积累能够在数字经济的中介传导过程中发挥节能减排的间接作用。根据表8中的列(7)和(10)的回归结果可知,数字经济能够显著提高劳动生产率和金融发展水平。其中,在引入劳动生产率作为解释变量后,数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间的“倒U”型关系显著成立,并且劳动生产率的提高能够显著降低能源消费强度和碳排放强度,表明劳动生产率能够在数字经济影响能源消费和碳排放的过程中发挥节能减排的间接效应。在引入金融发展作为解释变量后,虽然数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间的“倒U”型关系依然显著成立,然而,金融發展水平的提高不仅没有发挥节能减排的积极效果,反而增加了能源消费和碳排放。

六、结论和政策启示

数字经济已经成为中国经济发展过程中实现节能减排的重要手段。本文基于中国30个省份2004~2019年的面板数据,利用熵权法从数字产业化和产业数字化两个维度来构造地区数字经济发展水平,探讨了数字经济对能源消费强度和碳排放强度的影响效应和作用机制。研究结果如下:第一,数字经济与能源消费强度和碳排放强度之间均存在典型的“倒U”型关系曲线,即当数字经济发展到一定水平时,才能出现节能与减排的双重红利效应,并且减排目标要先于节能目标实现。第二,这种典型特征也存在于高碳排放区、低碳排放区和东中部地区,相比于高碳排放区和中部地区,数字经济的减排效应和节能效应分别在低碳排放区和东部地区率先发挥积极的效应。此外,数字经济的两个分维度也呈现出一定的差异性,即数字产业化的节能减排效应要先于产业数字化实现。第三,数字经济能够通过技术进步、人力资本积累、劳动生产率以及金融发展水平等途径间接作用于能源消费强度和碳排放强度。

基于上述结论,本文提出以下政策建议:第一,数字经济正逐渐成为中国经济转型发展的重要机遇之窗。因此,地方政府应加快推进数字经济的发展,完善数字经济发展的市场运营机制,加强数字化转型的顶层设计,充分发挥数字经济的规模效应和技术效应。第二,政策制定者应注意数字经济在技术扩散、人力资本积累、劳动生产率提高以及金融发展中的重要作用。一方面,地方政府可以积极发展数字技术交易市场,加强创新成果转化和创新环境建设,积极构建“互联网+”产学研合作机制,提高信息技术产业的原始创新能力和协同创新水平。与此同时,要加强数字技术与传统金融业的融合深度,推动金融资源的合理高效配置,引导高耗能产业的低碳转型。另一方面,积极培育高技术数字化复合型人才,构建完善的数字化人才培养体系,创新激励机制,为人才发展提供良好的外部环境,加快人才的创新产出,进而提高全社会的劳动生产率,充分释放其节能减排的红利效应。第三,因地制宜制定数字经济发展战略,缩小地区之间的数字经济水平差距。东部地区要充分发挥示范作用,降低数字产业发展和环境保护成本,强化大型互联网企业的社会责任,推动企业为落后地区发展提供相应的资金资助和技术支持,充分发挥数字经济的节能减排效应,真正实现区域环境保护与经济增长的双赢局面。

参考文献:

[1]鲁万波, 仇婷婷, 杜磊. 中国不同经济增长阶段碳排放影响因素研究[J]. 经济研究, 2013 (4): 106~118.

[2]朱欢, 郑洁, 赵秋运,等. 经济增长、能源消费结构转型与二氧化碳排放——基于面板数据的经验分析[J]. 经济与管理研究, 2020(11):19~34.

[3]熊娜, 宋洪玲, 崔海涛. 产业协同融合与碳排放结构变化——东盟一体化经验证据[J]. 中国软科学, 2021 (6): 175~182.

[4]李锴, 齐绍洲. 贸易开放、自选择与中国区域碳排放绩效差距——基于倾向得分匹配模型的“反事实”分析[J]. 财贸研究, 2018(1): 50~65;110.

[5]鐘成林, 柯艳梅, 肖文静. 环鄱阳湖生态城市群城市建设用地碳排放生态效率研究[J]. 金融教育研究, 2021(3): 42~55.

[6]Uaman, A., Ozturk, I., Hassan, A. et al. The Effect of ICT on Energy Consumption and Economic Growth in South Asian Economies: An Empirical Analysis [J]. Telematics and Informatics, 2021, 58:101537.

[7]陆建明, 王娟.“绿色悖论”内涵、产生机制与对策:一个文献综述[J]. 贵州大学学报(社会科学版), 2022 (3): 23~32.

[8]史丹. 绿色发展与全球工业化的新阶段——中国的进展与比较[J]. 中国工业经济, 2018 (10): 5~18.

[9]Berkhout, F., and Hertin, J. De-Materialising and Re-materialising: Digital Technologies and the Environment[J]. Futures, 2004 (8): 903~920.

[10]Moyer, J. D., and Hughes, B.B. ICTs: Do they Contribute to Increased Carbon Emissions [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2012 (5): 919~931.

[11]Hilty, L.M., and Aebischer, B. ICT for Sustainability: An Emerging Research Field [A]. Hilty L., and Aebischer, B. ICT Innovations for Sustainability[C]. Berlin: Springer, 2015.

[12]Han, B., Wang, D., Ding, W. et al. Effect of Information and Communication Technology on Energy Consumption in China[J]. Natural Hazards, 2016, 84: 297~315.

[13]Asongu, S.A., Le Roux, S., and Biekpe, N. Enhancing ICT for Environmental Sustainability in Sub-Saharan Africa [J]. Technological Forecasting and Socical Change, 2018, 127: 209~216.

[14]Danish, N., Khan, M.A., Baloch, S., et al. The Effect of ICT on CO2 Emissions in Emerging Economies: Does the Level of Income Matters [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25: 22850~22860.

[15]Avom, D., Nkengfack, H., Fotio, H. K., et al. ICT and Environmental Quality in Sub-Saharan Africa: Effects and Transmission Channels [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020,155:120028.

[16]Raheem, I. D., Tiwari, A.K., and Balsalobre-Lorente, D. The role of ICT and Financial Development in CO2 Emissions and Economic Growth [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27:1912~1922.

[17]Lu ,W.C. The Impacts of Information and Communication Technology, Energy Consumption, Financial Development, and Economic Growth on Carbon Dioxide Emissions in 12 Asian Countries [J]. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 2018, 23 :1351~1365.

[18]Asongu, S.A., Le Roux, S., and Biekpe, N. Enhancing ICT for Environmental Sustainability in Sub-Saharan Africa [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 127: 209~216.

[19]Asongu, S. A. ICT, Openness and CO2 Emissions in Africa [J]. Environmental Science Pollution Research, 2018, 25:9351~9359.

[20]Hadeeb, A., Xia, E., Saud, S., et al. Does Information and Communication Technologies Improve Environmental Quality in the Era Of Globalization? An Empirical Analysis [J]. Environmental Science Pollution Research, 2019(9):8594~8608.

[21]Turner, K. “Rebound” Effects from Increased Energy Efficiency: A Time to Pause and Reflect [J]. Energy Journal, 2013, 34: 25~42.

[22]Hakansson, C., and Finnveden, G. Indirect Rebound and Reverse Rebound Effects in the ICT-sector and Emissions of CO2[J]. Proceedings of Enviroinfo and lct for Sustainability, 2015,22:66~73.

[23]Hilty, L.M., and Aebischer, B. ICT for Sustainability: an Emerging Research field[J]. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2015, 310: 3~36.

[24]曹明星. 數字经济下的数据要素治理与数字税收改革——基于“信用价值集聚生产”创新经济理论的初步探讨[J]. 税务研究, 2022(11): 36~42.

[25]安强身, 刘俊杰. 数字经济发展与地区全要素生产率提升——基于中国省际面板数据的实证检验[J]. 长安大学学报(社会科学版), 2022(2): 32~44.

[26]吴翌琳, 王天琪. 数字经济的统计界定和产业分类研究[J]. 统计研究, 2021(6): 18~29.

[27]杨慧梅, 江璐. 数字经济、空间效应与全要素生产率[J]. 统计研究, 2021(4):3~15.

[28]许宪春, 张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J]. 中国工业经济, 2020(5): 23~41.

[29]温忠麟, 张雷, 侯杰泰,等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004 (5): 614~620.

Abstract:With the development of digital technologies such as the Internet and digital industries such as e-commerce, the digital economy has become a new force in China's economic transformation and upgrading, which has brought forth a new perspective for environmental governance, energy conservation, and emission reduction. Based on the data of 30 provinces in China from 2004 to 2019, this paper constructs the digital economy index from the two dimensions of digital industrialization and industrial digitization, and discusses the impact and transmission mechanism of digital economy on China's energy consumption intensity and carbon emission intensity. The results show that digital economy present a typical inverted U-shaped relationship with energy intensity and carbon intensity respectively. In other words, when the digital economy reaches a certain threshold, the double dividend of energy saving and emission reduction can be achieved, and this effect also exists in high-carbon emission areas, low-carbon emission areas and eastern and central regions. In addition, the two different dimensions of the development level of digital economy also show some differences. The dividend effect of energy conservation and emission reduction of digital industrialization should be realized before industrial digitization. Further, the development of digital economy affects energy consumption and carbon emissions through technological innovation, human capital accumulation, labor productivity, and financial development.

Key words:digital economy;energy consumption;carbon emissions;"inverted U" curve

责任编辑:张建伟 吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌 张领