创新导向下教师实践共同体的价值、要素与培育

2023-05-26余颖

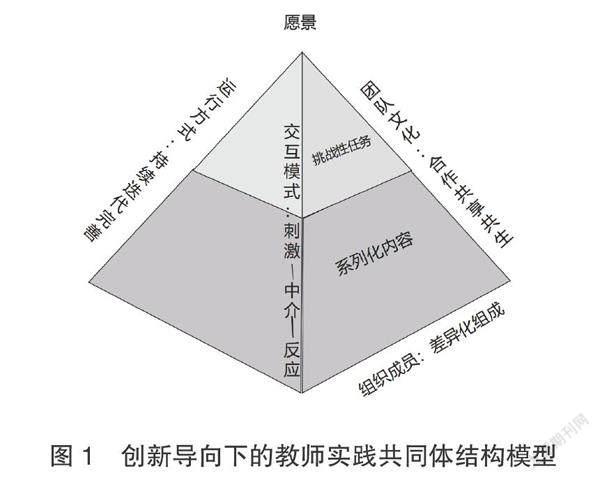

摘要:在梳理共同体理论及实践共同体理论的基础上,依据我国当下学校教育变革的时代要求与现实任务,明晰了指向创新的教师实践共同体的内涵,建构了包括成员构成、运行方式、交互模式、团队文化的创新导向下教师实践共同体结构模型,并从目标引领、组织保障、机制护航、评价导向等方面提出创新导向下教师实践共同体的校本涵育策略。

关键词:教师实践共同体;创新导向;教师发展;学校管理

中图分类号:G635.1 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2023)05-0038-06

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。如何在这个大数据、人工智能、物联网技术快速发展的时代,以创新精神和创造能力的培养为核心,探索“从娃娃抓起”的实施路径?显然,具有创新能力的高素质教师队伍是达成这一目标的实施主体。维果斯基关于“人所特有的被中介的心理机能只能产生于人们的协同活动和人际交往中”的观点,深刻揭示了学习、研究需要置身于人的群体活动中。如此,共同体理论可对教师专业发展的机制创新以启示。

一、创新导向下教师实践共同体的价值意蕴

(一)“实践共同体”的意涵之源与特质

作为实现了个体与集体、自我与他人以及社会统一的共同体,可以理解为一种有别于一般意义“功能体”的组织,它强调满足成员自身需求以及成员之间的合作交流。基于这一特征,共同体被应用于各语境之中并形成各种类型。20世纪90年代,人类学家莱夫(Lave)和温格(Wenger)在研究学徒制作为一种学习模式时提出了“实践共同体”这一术语,“一群具有共同目标与共同愿景的人定期见面、分享经验、互相学习、共同寻找方法来提高自我实践”[1],凝练凸显了实践共同体的本质——实践性与社会性的交往。与之相关的重要观点“合法的边缘性参与”标示了实践共同体理论的三个关键特征——参与性、边缘性与合法性。強调个体参与到具有共同任务目标的活动中,从简单的、边缘性的工作起步逐渐接触重要工作并走向中心,其“生手”变为“老手”的“向心”轨迹符合能力发展的逻辑规律,故称为“合法的边缘性参与”[2]56。这一过程以共同的愿景为指引,以“相互介入”为彼此支持的运行机制,以“共同的规则”为发展保障。

与马图索夫(Matusov)“共同体的维持方式允许异质性的存在”[3]的观点相比照,显然,实践共同体中异质性的存在,不是“允许”而应是“必须”的存在。唯有如此,共同体成员聚焦合作事业(a joint enterprise)的相互参与(mutual engagement)及资源共享(shared repertoire),方能形成在对话和意义协商中“制造意义和形成身份的过程”[2]7-8。

(二)“教师实践共同体”的价值厘清与困境

因教师专业发展即是于“特定的社会情境下,通过活动参与、沟通协商、评估与省思等一系列方式组成的学习活动”[4]53。如此视角之下,无论教育场域内习以为常的定期教研活动、项目组/工作室的研讨抑或师徒结对的定期活动,其在“发展教师的实践性知识、培育合作性的教师文化及提升教师实践反思和解决问题能力方面的价值”[4]56不容置疑,其目标定位、功能价值、行动路径与方式等与实践共同体不谋而合。以“共同体”为载体,以“共同的愿景”为导向,以“协商的文化”为机制,以“教师实践问题”为基础,以“实践参与中的身份认同”为标志[5]的教师实践共同体,其开放性、自主性帮助教师在自我管理中获得成长的成就感,其“相互介入”、合作共享让教师体会被他人需要的满足感,共同愿景下“集体努力”的行动过程亦催生“我对团队有意义”的价值感。

毋庸置疑,教师实践共同体的特质梳理与价值厘清,让我们坚定了其作为一个“自组织”助推教师专业发展的功能与意义,于是,教师实践共同体在研修体制中似乎就是一种“既存的事实”。立足校本层面,“聚光”于那些可以成为“教师实践共同体”的团队研修,往往可见如此的困境与偏离:比如源于主体自觉的共同体,理应是一群基于共同目标愿景、为破解共同的问题而形成的共同专业行动。但科层结构居主导地位的学校组织运行,中小学教师专业行动之外被各项繁杂事务挤占的“日常生活”,很难让这样的“自组织”自然生发。“他组织”外力下的推动,又往往因过于“刻板”而催生不了自我效能感的人人满足。比如“和文化”传统的浸淫,无处不在的“阶层”意识,也往往让“多重声音相互辩论、沟通与融合”的“交响乐”难以奏响,成员间的主体间性交往如海市蜃楼。又比如相较于中学及高校教师,小学教师更多地体现出“实践经验丰富、理性思维欠缺”的群体形象[4]25,于研修行动中,就往往呈现出对具体鲜活“点子”的着迷而缺整体架构与系统推进,让宏大的目标陷入了“心向往之但不能至”的境遇。

(三)“创新导向下教师实践共同体”的疑思与界定

基于以上梳理与判断,作为学校管理者,对于校本层面构建的实践共同体,厘清其目标定位、概念框架、构建要义及行动路径等要素是应有的“谋定”。为助推“生手”向“老手”的进阶发展,莱夫、温格提出的“合法的边缘性参与”观点及发展路径显然是极其适切的行动指南。但若指向大家“都从未拥有”的创生任务,人人皆“生手”的初始,如何“合法地”(即符合发展规律地)实现团队愿景的达成?可见,已成的实践共同体理论无法适应不同地域、不同时代的具体目标、团队组成及实践情境。

党的二十大报告、《中国教育现代化2035》等纲领性文件,都将创新精神和创造能力的培养作为育人的核心目标,于每一所学校而言,为培养创新型人才着力学科育人、综合育人的创新实践,需要相应的教师实践共同体去实现。那么,“创新导向下的教师实践共同体是怎样的?又将如何形成?”等问题,是需要明晰的。

创新导向下教师实践共同体,面对的是共同“孕育新生命”的使命。故此,笔者将其内涵界定为:教师在指向创新的共同愿景下,明确具体的挑战性任务,在集体探索、对话沟通、实践反思中展开持续且稳定的集体专业行动,以情感与能力的全方位支持助力“每一个”成长的团体。

二、创新导向下教师实践共同体的模型构建

基于以上对创新导向下教师实践共同体的认识,以三棱锥结构模型(图1)体现该“自组织”的关键要素及相互关系。成员构成是共同体的静态基础,彼此互动中的关系构建、组织文化以及运行中的合作交互机制,都是确定该组织是否可成为共同体的关键要素。故此,将成员构成与关系、团队文化、交互模式及运行方式等四个维度确立为该组织的“骨架”。而共同体组织的运行,是在共同愿景“召唤”下的集体行动,与之相匹配的研究任务与内容,是驱动亦是“产品”。从上往下纵览,共同愿景须落实在相应的具体任务中,在其驱动下自然形成集体创生的系列化“产品”——内容体系。反向看,亦是组织成员以集体的实践智慧聚焦研究内容的丰实与系统完善,从而完成挑战性任务,并在此创生与突破中实现共同愿景的“抵达”。

(一)成员构成:差异中形成分布式领导

共同体中个体的能力激发与成就满足,源于其被需要度和被认同度。这不仅是文化层面的,更与每个成员的认知范畴、思维品质和能力特长等高度相关。个体在差异中形成分布式领导,也就是说,当个体在团队中具备着某种不可替代的独特性,他作为这个团队不可或缺的“那一个”,在团队中的价值与贡献就不言而喻了[6]16。这就是多维考量下促使成员差异最大化的原因。高度相异的团队属性,让分布式领导成了必然。“每一个”的独特性,让组织内的成员可以动态地分享领导角色,在共同协作中行使领导职能,成员间的主体间性交往,实现了学科之“界”、经验之“界”、能力之“界”和专长之“界”的突破。

(二)运行方式:持续迭代完善

创新导向下的实践探索,以持续迭代的方法不断完善运行方式,共同体成员的认识必然经历一个从混沌到逐渐清晰的过程,与之伴随的,还有不时出现的新素材、新想法。这些都会让教师享受着为创意而激动、为创造而愉悦的情感,但也使得共同体的研究在一轮又一轮的迭代完善中始终“不停歇”。这种不断否定与重建、不断解构与重构的螺旋行进铺就了共同厘清与孕育、自我明晰与提升的康庄大道。

(三)交互模式:刺激—中介—反应

维果茨基等提出的“文化-历史”活动理论的观点表明:在一个社会文化的、被中介的活动系统中,经由那些文化工具和符号的中介作用,引发主体心理机能的发展。人正是在社会活动中实现了动态的自我建构。聚焦教师实践共同体,从成员主体视角出发,可以看到主体置身于集体情境中的活动,以语言为重要中介,在“刺激”中实现了主体内部世界和外部世界的交互,并在这交互中达成了自我反思、提炼与重构。当然,共同协商的规则与分工、相互包容的合作氛围、主体反思与实践的相互循环,也都是不可或缺的要素。

(四)团队文化:合作共享共生

完成“非常规且具挑战性的任务”[6]18必然一力难支,在协作中探索前人/自己未走之路,创建合作共享共生的团队文化成了必须。对于一个组织来说,“理论、模型和实践本质上都是文化的具体表现”[7]247,价值观则是组织文化的核心。与合作共享的实践活动相对应的,是所有成员对诸如“共享的意义是什么?”“合作究竟带来了什么?”等涉及关系问题的价值厘清,这些价值判断所形成的共识即成为“集体心理程序”[7]253。它“规定”着创新导向下的教师实践共同体,就是在对共享资源的共同思考与协作实践中,实现共同体与个体以及其他“利益相关者”的共同发展。

三、校本涵育创新导向下教师实践共同体的策略

作为“自组织”的教师实践共同体应是由自下而上的内生力自发、自愿、自觉结合而成。其自主性、开放性可带来专业发展的自主和自由,但也因其自发、自主,往往造成运行的不稳定和难持续。因此,一定的组织机制是必要的保障。现实中,基础教育领域因教师工作内容及特质等缘故,鲜有这类纯粹自下而上自组织的产生,创新导向下教师实践共同体往往是在学校或研修组织的外力驱动与教师自主意愿的双向奔赴中方得形成。

(一)目标引领:因地制宜、任务驱动

愿景作为共同体组织中各个成员发自内心的共同目标,是蕴藏在每一个成员心中一股令人深受感召的力量[8]。基于学校已有的文化遗产,共回望,明晰来时路,厘清拥有之“珍宝”;共梳理、挖掘其永恒性,共创时代之意蕴;共展望,畅想未来态,确立将行之方向。这是形成共同愿景的重要路径。比如每所学校的发展阶段、师资基础、外部环境、文化氛围以及“最近发展区”的关键问题等各有不同,相应的教师实践共同体的目标任务、组成特点等也必有差异。以笔者工作过的两所学校为例:笔者曾工作了25年的南京师范大学附属小学(以下简称“南师附小”),诞生了新中国第一代儿童教育家斯霞老师。一代又一代附小人传承与发展斯霞“童心母爱”教育思想就成了这所学校教师“成为斯霞”的“北斗”。挖掘“童心母爱”教育思想的永恒价值、共思共创的集体行动都因愿景的共同生发而自然产生。南师附小因规模扩张,师资队伍相对年轻化,为此,确立的创新路径即为破除不同学科青年教师相同发展阶段的成长困境,汇聚骨干教师、专家教师、普通教师以及不同学科、不同职龄的教师,以成员间兴趣专长、理论实践经验及能力为共同体资源,以富有挑战性的跨域研究目标和阶段任务,发挥整体组合效应,从而实现高品质共同体研究、高凝聚内部联结。而北京东路小学则拥有一支学科素养过硬的教师队伍,骨干教师占比超60%,学生成长所拥有的教育资本和社会资源也比较充足。发挥教师骨干的专业优势,聚力创新型人才的培育,基于学科育“活泼且完整的人”的创造性探索就成了这所学校教师实践共同体的变革着力点。于是,在特级教师主持的省市区工作室之外,学校组建由14位市学科带头人领衔的学校名师工作站,卷入“情智青年+”好教师团队的所有成员,吸纳集团校的骨干教师和青年教师,以教师团队发展机制的优化,不断发现教师、发展教师、成就教师。

(二)组织保障:打破边界、相互支持

共同体需跨越科层结构形成的垂直边界(上下层级)、水平边界(同级职能部门和不同学科领域)以及组织相对封闭独立的外部边界(学校内外)、地理边界(学习场域等)。成员构成上,从校内教师的多维差异到校外专家、社区资源、其他学校等多元主体的融入,是打破纵横、内外和地域边界的首要策略。职责分布上,纵向而言,沉浸到共同体中的管理层教师是参与者、促进者和协调者,与其他成员一样既承担应尽的分享协作、共思共研、交流示范的作用,也承担着项目负责人的“重要助手”的作用。以非集中式领导的方式,在全程陪伴与参与中为共同体的研究护航,规避可能给其他成员带来的“权威压力”,确保共同体免除“刻板”,在开放与自由中生机勃勃。横向比照,每一位成员皆可在动态推进中成为策划与实施中“平等的首席”,成为交流与分享中的分享者、批判者、建议者、支持者,成为循环迭代中的重构者、对比者等。当然,学校科层组织中的各个部门也需为共同体的运行提供分工、协调和运行的机制保障。以南师附小“工程任务下的项目化学习”开发团队为例,其研發后的实施,就需要在学校各行政部门的协调管理中由各学科教师协同推进,从教案、课件、任务单、器材等的确定,到家长通知书、学生通知书、选课安排、学生分组等的设计和落实,都要经管理层统筹分工、实施层协同推进,确保项目化学习过程运行无盲点。

(三)机制护航:全员行思、迭代优化

一个专业群体中个体专业实力的差异,往往会形成与之相匹配的专业话语权。“有主角、有配角、有听众”的现象也是一般性研讨活动中常见的状况。要想让人人成为“主角”,则必须从团队长期稳定的显规则入手。比如“轮流坐庄,人人参与”(即轮流上课或主讲,人人发言说想法)的规定,可助“无领导但又人人皆领导”共同体样态的形成。

当然,团队的研讨文化也是决定“这群人”能“走多远”的关键。儒家文化熏陶下的我們,“求和”心态折射到研讨交流中,赞扬、肯定、欣赏似乎成了一种本能。但对于一个创意求突破的团队来说,真切的质疑与建议才是促使群体改进与提升的“动力源”,只有彼此信任、坦诚说真话,才有可能产生真实的对话与碰撞。基于这样的认识,显然就需要明确“每人须发言”“内容只需有一个亮点,但不得少于两点建议/反思”的研讨规则。当所有成员置于“寻找建议”的“被逼”处境中,必然由初始阶段的不适应,到遵守中逐渐变成一种习惯、一种共同的思维方式。如此,团队作为一种可以信赖的组织结构,“来自大家的互惠互利的意识以及共有、共享的精神指引”的共同文化也就形成了。团队创造力就在“怎么做会更好、更适合”的持续迭代优化中,经个体思辨与实践汇聚成群体智慧而蓬蓬勃勃地生长[6]16。

(四)评价导向:全程陪伴、激励集体

学校对共同体运行过程中的激励与评价是决定这个团队是否“始终在路上”的重要外力。比如各实践共同体的月报制。项目团队每月要上传该阶段的研讨资料,梳理每个成员在其中承担的工作和发挥的作用。与此同时,管理层据此对相应的团队进行定期评价和反馈,月考核、学期分享会等评价反馈的落实,都能起到维持、激励团队前行的作用。这些运行保障中的小规则、小举措,发挥的是促进“集体努力”的大功效[6]18。指向团体的评价导向也能驱动团队的协作共享。“一花独放不是春,万紫千红春满园”的评价定位,让每一个教师个体不再是一个个独立的竞争者,而是团队中的合作者[8],团队内部的互通互助、优势互补等行动成为必然,所有成员在共享、共行中实现共进。

当然,阶段性的团队成果凝练与展示也是让团队成员获得成就满足的表现性评价方式。无论类似现场会的展示活动,还是文本、音像成果的结集出版,抑或各类创新成果奖的参展评选,都可在提升团队美誉度和影响力的同时,激发实践共同体成员的内驱力,推动团队“一起漫溯更深远处”。

参考文献:

[1]WENGER E,MCDERMOTT R,SNYDER W M.Cultivating communities of practice[M].Boston:Harvard Business School Press,2002:102.

[2]J.莱夫,E.温格.情景学习:合法的边缘性参与[M].

王文静,译.上海:华东师范大学出版社,2004.

[3]MATUSOV,E.How does a community of learners maintain itself?[J].Anthropology&education quarterly,1999(30):161-168.

[4] 邱德峰,李子建.教师共同体的发展困境及优化策略[J].河北师范大学学报(教育科学版),2018(2).

[5] 张平,朱鹏.教师实践共同体:教师专业发展的新视角[J].教师教育研究,2009(3).

[6] 余颖.跨界协同:在团队共建中涵育教师领导力[J].中小学管理,2020(9).

[7] 吉尔特·霍夫斯泰德,格特.扬·霍夫斯泰德,迈克尔·明科夫.文化与组织——心理软件的力量(第三版)[M].张炜,王烁,译.北京:电子工业出版社,2019.

[8] 余颖.为了每一个的成长[N].江苏教育报,2022-06-24(3).

责任编辑:贾凌燕

收稿日期:2023-01-08

作者简介:余颖,南京大学教育研究院博士研究生,南京市北京东路小学党总支书记、校长,正高级教师,江苏省特级教师,江苏省“苏教名家”培养对象,江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象,主要研究方向为小学数学教学和学校管理。