TPB-SEM框架下艺术小镇建设的行动逻辑与推进路径

2023-04-29杨毅刘珂妤张琳

杨毅 刘珂妤 张琳

摘要:艺术介入特色城镇能将地方特色文化资源变成一种生产要素,通过市场资源配置的手段推动地方人居环境更新、现代生活美学营造以及文化创意产业培育,并为推动城乡统筹发展提供新思路。研究运用计划行为理论和制度行为与发展框架,从居民微观视角出发构建艺术小镇行动逻辑框架,结合重庆市实地调研数据对模型进行结构方程检验。结果表明,居民是艺术小镇建设的核心,其行为态度、主观规范和知觉控制认知交互影响行为意愿,进而转化为行为响应,转化过程受外部环境变量影响。基于此,提出推进艺术小镇建设路径的三大关键:推动文化挖掘利用;完善地方产业链条;尊重居民主体地位。

关键词:计划行为理论 结构方程模型 居民 艺术小镇 参与意愿

党的二十大报告在“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”部分指出,要坚持以推动高质量发展为主题,着力提高全要素生产率,着力提升产业链供应链韧性和安全水平,着力推进城乡融合和区域协调发展,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。城镇作为城市和农村的中间过渡地带①,既是城乡资源交换的中枢,又是推进新型城镇化和乡村振兴战略实施的重要载体。2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(以下简称《意见》)指出,县城是我国城镇体系的重要组成部分,是城乡融合发展的关键支撑,对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。《意见》在“加强历史文化和生态保护,提升县城人居环境质量”部分指出,要推动非物质文化遗产融入县城建设。就实际来看,长期的城乡二元结构使得特色城镇发展面临着地方特色文化资源缺失、内生发展动力不足、基础设施落后等困境。艺术作为一种生产要素,在特色城镇建设过程中发挥着独特作用,不仅能将现代美学引入城镇建设,切实提高居民的生活品质,还能借助创意设计培育城镇文化创意产业,带动传统区域经济转型升级。探索城镇化建设过程中艺术小镇的发展与创生路径,不仅有助于创新地方发展模式、激活地方发展动力,而且对于完善城镇建设体系、促进城乡协调发展具有积极意义。重庆市作为首批城乡统筹示范区,集大城市、大农村、大库区、大山区和民族地区于一体。在艺术小镇建设过程中,依托自身历史文化优势和地域特色,充分发挥西部地区共有资源要素特征,逐渐探索出“一区两群”协调发展的特色城镇化道路,对于西部地区如何推进以人为核心的新型城镇化建设极具借鉴意义。研究基于计划行为理论和制度分析与发展框架,以重庆地区为空间边界,建构艺术小镇建设的行动逻辑框架,为艺术小镇建设提供理念指引与实践策略借鉴。

一、文献回顾与研究设计

(一)艺术小镇建设的生成逻辑

马克思主义文化理论认为区域空间中的文化生产与物质生产始终处于矛盾体系中②。延承这一思路,文化场景学说提出创造文化符号能够赋予空间一定价值,而对艺术资源的挖掘可以促进区域更新①。艺术作为一种符号创造物,更是直接成为能够促进经济增长的文化资本②。艺术小镇的运作实质就是艺术作为一种生产要素参与社会生产生活实践,进入市场参与要素分配。受这一理念影响,约翰·弗里德曼(John Friedmann)等城市规划学者掀起了艺术小镇复兴运动。在实践过程中,他们不仅注重协调产业空间结构与区域艺术多样化的平衡,同时也兼顾社会经济发展与社会情感传承的互动③,为艺术小镇后续建设发展提供最基本的价值遵循。

建设艺术小镇既顺应了全球艺术小镇复兴运动的趋势,同时也符合我国新型城镇化建设的现实需要。我国改革开放后,国家政策红利逐渐由小城镇转向大城市,地方发展逐渐从工业城镇化转向土地城镇化发展,乡镇企业受到巨大冲击④。此外,大批农民由城镇涌向城市,使得城镇与城市差距不断拉大,较大程度地丧失了自主城镇化的动力和能力⑤。党的十八大以来,我国的城镇化建设重点逐渐由大城市转向小城镇。党的二十大以来,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,我国城镇化建设也要坚持这一主题主线,城镇迎来了新的历史发展机遇。艺术介入城镇建设,不仅是对新型城镇化建设道路的路径探索和模式创新,更是对城镇如何实现高质量发展难题的回应。艺术城镇建设作为一种以农民参与为主体,依托乡村地域系统和城市基础设施自主运转的城乡统筹发展模式⑥,不仅能够充分发挥小城镇的区位优势、准入门槛低的制度优势、要素衔接的平台优势,而且对于促进城乡融合发展,提高居民生活质量也具有重要意义⑦。

由于艺术在介入城镇建设过程中,是作为一种具有竞争性和非排他性的文化资源参与市场配置,因而容易落入公地悲剧的理论困境,即艺术介入主体出于个人利益最大化的考量,滥用或误用文化资源,可能阻碍城镇建设的发展。在实践过程中直接表现为知识分子和权力集团的话语规制⑧,艺术介入路径容易变成单一的艺术创作实践⑨或房地产旅游开发模式,出现地方文化传承断裂⑩、区域人居环境破坏、在地居民权益受损?等问题。埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)指出,摆脱公地悲剧困境,最根本的是要解决制度供给失败的问题;而公共资源使用者的参与程度,则是影响制度供给成功与否的重要因素。因此,艺术小镇能否得以成功落地建设,实现健康、稳定、可持续发展,关键就在于提高居民的行为参与。

(二)艺术小镇建设的行动模型

目前学界关于艺术小镇建设的研究多集中于宏观层面的政策建议与实例分析,较少从城镇居民的行为态度和行为意愿出发,研究居民参与艺术小镇的行动逻辑对整个艺术小镇建设的影响。计划行为理论(Theory of Planned Behavior,简称TPB)作为社会心理学领域中解释态度与行为响应关系的理论,不仅能够解释居民的参与意愿与其影响因素之间的联系,而且为解释个体行为提供了有效的分析框架,能够较好地解释和预测个体从认知到意愿再到行为响应之间的关系?。这一理论由阿杰恩(Ajzen)?在理性行为理论的基础上发展而来,是一种通过解释和预测个体行为意愿,进而对个体行为态度进行干预的态度行为关系理论。根据TPB,行为意向是个体在进行选择中实施既定行为的倾向或意愿,是决策在制定中的重要影响因素;?行为意向受到行为态度的影响,并直接影响行为响应,但转化过程中还受到重要外部环境变量的影响①。

由于TPB仅考虑个人认知对行为意愿的影响,未考虑其他外部环境变量,且理论假设外部环境一致且稳定,忽略了区域差异对个体感知的影响,因此限制了行为意愿对行为响应的预测力以及不断扩大的研究范围。引入制度分析与发展框架(Institutional Analysis and Development,简称IAD模型),通过分析外界环境变量对框架进行补充,预测居民参与意愿与参与行为响应之间的调节作用。IAD模型是一个由外部变量、行动舞台、行动者互动、结果以及评价判断等共同构成的复杂系统②,其核心是行动舞台,即行动者和行动情景之间互相作用的社会空间。这一互动过程在受到自然物质条件、经济制度属性、通用制度规则等重要外部变量的影响的同时,也影响着外部环境变量的变化。IAD模型除了对影响行动者行动的外部环境变量进行详细论述外,还允许研究者根据特定的分析目的调整分析框架,有效弥补了TPB的不足。

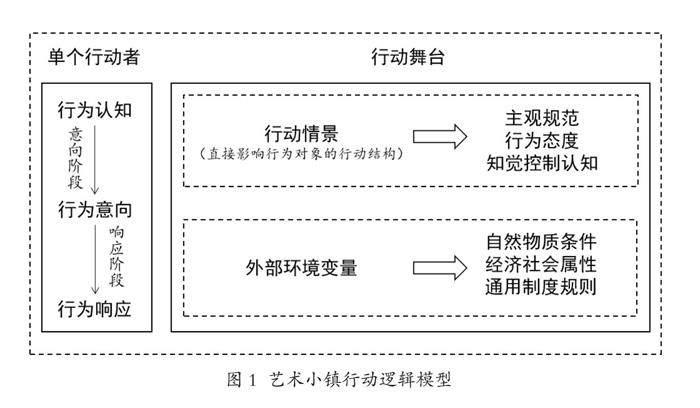

结合TPB和IAD模型,分析居民的行为动因和发生机制、行动策略和行为逻辑,研究居民对艺术小镇建设的影响因素与响应机制,提出艺术小镇行动逻辑模型(见图1)。

艺术小镇行动逻辑分为两个阶段:意向阶段与响应阶段。意向阶段即居民从行为认知转变为行为意向阶段,反映居民个人的心理活动过程,是行动者在行动情景影响下做出的行为意愿,往往无法直接观察。响应阶段是居民从行为意向变为行为响应的阶段。在外部环境变量的影响下,行动者将行为意向转换为行为响应并通过具体实践直接表现出来。

(三)基于结构方程模型的研究设计

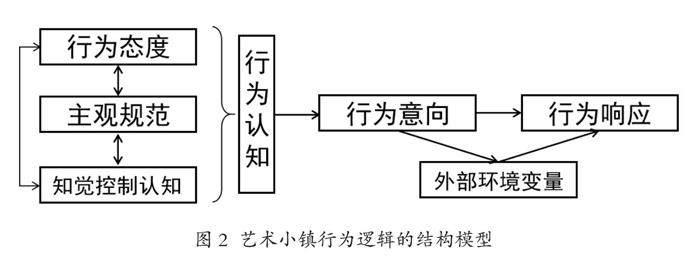

艺术小镇行动逻辑不仅涉及居民参与的实践层面,还包括居民行为形成的意向层面,以及对行为意愿未能成功转换为行为响应的原因探析。但由于这一行动过程中涉及较多影响因子且大多难以直接进行测量和研究,容易出现主观误差。因此选择适合多因子分析且允许测量误差存在的结构方程模型进行多元数据分析。结构方程模型(Structural Equation Modeling,简称SEM)作为一种验证性多元统计分析技术,不仅能够综合处理多个因变量,适合多因子分析,而且允许参数估计时存在测量误差,降低由于主观差异过大对数据结果的影响。艺术小镇行动逻辑的结构方程模型主要由结构模型和测量模型两部分构成。结构模型主要反映行为认知、行为意向、行为响应与外部环境变量这些潜变量之间的关系,即意向阶段和响应阶段。测量模型进一步分析不同阶段中观测变量的变化对潜变量的影响,如图2所示。

意向阶段,行为情景影响着居民行为从认知到行为意向的转换。行为情景即直接影响行为对象的行为结构,包括行为态度、主观规范与知觉控制认知,三个因素互相影响共同构成行动情景。居民参与艺术小镇建设的态度越积极,外界支持越大、自身能力越强,行为意向就越强,反之就越弱。

H1:居民的行为意向与参与艺术介入特色城镇建设的行为正相关。

H2:行为态度、主观规范、知觉行为控制之间分别存在两两交互作用。

行为态度是个体对参与某一具体行为的认知与评价,包括经济因子、社会因子和环境因子,以及其相互作用①。居民对艺术介入特色城镇的参与态度,反映了其对艺术介入特色城镇的认知以及参与倾向。学者在研究海南乡村建设案例中发现,居民对于经济发展、社会文化以及周边环境的影响和感知显著正向影响其行为意愿②。居民在参与艺术介入特色城镇中往往优先考虑经济利益,再转向关心环境变化与文化保护③。

H3:行为态度对居民参与建设的行为意向有显著影响。

主观规范指个体在决策过程中受到的外部压力,反映外界,尤其是重要的参照者观点影响,由指令性规范和示范性规范构成。武威市乡村旅游发展中农民参与意愿的研究表明④,村委会或上级政府的积极性和宣传力度,家庭、邻居或村内意见领袖的看法,对村民参与意愿有显著正向影响。

H4:主观规范对居民参与建设的行为意向有显著影响。

知觉控制认知强调个体感知到的实现某种特定行为的难易程度与可控能力,包括资源禀赋(个人能力、家庭资产),政策感知(对政策目的、规划的了解程度)与预期风险(日常消费支出增加、生活习惯改变、环境治安保障)三部分。研究发现,居民对于政策的了解程度影响其参与意愿⑤,而居民对自身资源禀赋状况的自信程度对其行为意愿具有重要影响。居民掌握的专业技能越多越熟练,所能够承担的时间和资金成本越可控,参与意愿就越高⑥。

H5:知觉控制认知对居民参与建设的行为意向有显著影响。

响应阶段,外部环境变量影响着行为意向到行为响应的转换,主要包括自然物质条件、经济社会属性与通用制度规则。受门槛效应与漏斗效应影响,行为意向并非总会转化为行为响应⑦,居民愿意参与艺术小镇建设与居民实际参与存在差异,而这一差异主要受到外部环境变量的影响,与一定区域内的文化资源禀赋、经济发展水平与地方政府的政策制度息息相关。例如,政府从政策上提供资金技术,组织地方开展咨询培训,居民参与艺术介入特色城镇的积极性会更高;解决居民在参与过程中遇到的资金和技术难题,会促进行为意愿到行为响应的转换。

H6:外部环境在居民的行为意向到行为响应的路径中起正向中介作用。

二、实证研究与结果分析

(一)样本选取与数据收集

重庆作为首批全国统筹城乡综合配套改革试验区,自2007年启动改革试点工作以来,坚持推进以人为核心的新型城镇化建设,推动特色小镇规范健康发展。2022年2月重庆市发展和改革委员会发布的《重庆市促进特色小镇规范健康发展的实施方案》中,将特色小镇作为全市各类改革的试验田和政策集成地,探索运用多种方式对特色小镇的创建培育予以政策支持。近年来,重庆市结合自身资源禀赋与政策支持,逐渐探索出一条“做大做强重庆主城都市区,做优做特渝东北三峡库区群、渝东南武陵山区城镇群,建立健全与新发展格局相适应的‘一区两群协调发展新机制”的艺术小镇特色化发展道路。

课题组结合重庆市54个历史文化名镇(含国家级和市级历史文化名镇)、22个特色小镇名单,以及国家发改委提到的重庆市四个新型城镇化示范区(垫江县、永川区、璧山区、潼南区),按照类型多样全面的原则,选取主城都市区、渝东北三峡库区群和渝东南武陵山区城镇群中的特色艺术小镇——最终选取3个靠近城市周边的卫星镇,3个有独特资源禀赋的专业功能镇以及3个远离城市的服务乡村的综合性特色城镇,共计选取9个区县进行实地调研。

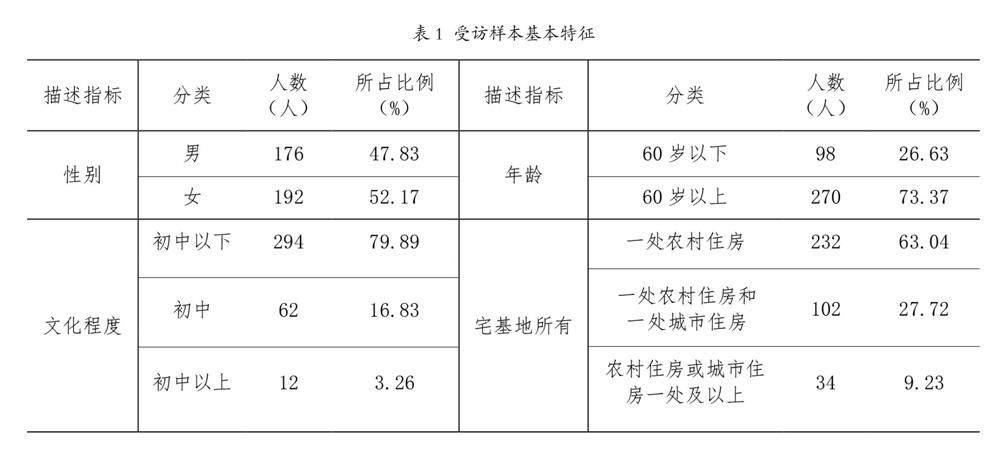

课题组于2021年7月—2022年4月,前往重庆市渝北统景镇、永川黄瓜山村、酉阳龚滩镇等地,共调查387位居民,在剔除错误或有遗漏信息后,共收集问卷368份,问卷有效率95.09%。据表可知(见表1),受访样本中参与艺术介入特色城镇的主体文化程度普遍偏低,且年龄普遍偏大,性别比基本持平,女性人数稍多。

(二)量表的有效性检验

1. 信度检验

问卷的信度检验包括问卷的整体信度和潜变量信度检验两个层面,借助 Amos 22.0 对数据进行信度检验。结果表明,问卷整体的 Cronbachs α 值为0.807,各潜变量的 Cronbachs α 值在0.735~0.772之间。各观察变量的因素负荷量均在0.5~0.9之间,符合模型基本适配指标。各潜变量的组合信度均大于0.7,表明各测量指标的一致性较好,量表的信度较高(见表2)。

2. 效度检验

内容效度上,通过KMO(Kaiser-Meyer-Olkin,检验统计量是用于比较变量间简单相关系数和偏相关系数的指标。)和巴特利特检验。对数据进行探索性因子检验,KMO=0.772;Bartlett球形检验表明检验结果显著,数据适合进行因子分析。利用主成分提取法,再次迭代后,累计解释总方差为63.603(见表3)。行为态度、主观规范、知觉控制认知、行为意向、行为响应与外部环境变量的平方差提取量(AVE)在均高于0.5,说明测量模型的聚敛效度良好。此外,对量表进行区别效度检验。主对角线上数值均大于其余数值,符合前者大于后者的评价标准,表明各潜变量的区别效度较好。综上,量表具有较高信度和效度,可进行下一步检验。

(三)模型整体适配度检验

根据结构方程模型分析步骤,首先对模型进行违反性估计检验,其次结合修正指标和理论基础构成修正模型,再进行模型适配度的估计与检验。CMIN/DF=2.036;RMSEA=0.053;AGFI=0.902;PNFI=0.735;PCFI=0.778(见表4)。

(四)模型结果分析

基于最大似然估计法的结构方程模型估计结果见表所示(见表5)。总体上看,除了H2和H3,其余假设均在1%的统计水平上通过检验,结果与理论预期基本一致。

H1成立,居民的行为意向显著正向影响居民的行为响应,通过一致性检验。结果表明,居民对参与艺术介入特色城镇的意愿越高,越容易积极投身于艺术特色城镇建设。居民对于艺术介入特色城镇的行为意向显著正向影响居民的行为意向,其影响程度为知觉控制认知>行为态度>主观规范。其中,居民对艺术介入特色城镇的风险程度和可控程度是影响其参与意愿的主要因素,而对艺术介入特色城镇的本身认识是影响其参与意愿的次要因素,知觉控制认知相较于行为态度而言,对居民的意愿影响更大。这一结果表明,在意愿问题上,在地居民对自身参与的手段能力与将会面临的风险成本认知更能影响意愿的选择。相比于居民自身对艺术小镇建设的态度和其他人对艺术小镇建设的态度,居民更加重视参与艺术小镇建设的可行性,实际上反映居民对自身意愿能否转化为行为的未来预期。

H2不成立,主观规范与行为态度、行为态度与知觉控制认知互相影响,主观规范与知觉控制认知之间的影响不显著。其中,行为态度与主观规范之间的影响力最大,其载荷系数为0.11。这表明,居民是否参与艺术介入特色城镇是一种理性且受客观条件约束的行为,居民对于艺术介入特色城镇的认识越积极,越容易感受到社会规范的压力;反之,村民对社会规范的感知也会在情景中塑造对艺术乡建的认识。行为态度与知觉控制认知之间存在显著正向影响关系,其载荷系数为0.1。对艺术乡建认识更积极更深入的居民积极性较高,会主动提高自身能力,而这部分居民往往受教育水平高,也有足够的能力参与到艺术乡建中去。主观规范与知觉控制认知的影响不显著,一个可能的原因是,理论上居民的主观规范受社会情境的约束下产生,但其影响程度的大小往往受限于居民自身的能动性,是否能够通过SEM模型呈现出显著的统计学特征不能够一概而论。

H3成立,行为态度显著正向影响居民的行为意向,其中经济价值>文化价值>生态价值。艺术小镇建设能否带来经济收入是影响居民参与的重要因素。渝北区T村的村干部在访谈过程中表示,规划发展艺术小镇的主要目的是发展地方经济,通过办民宿、开农家乐推动地方旅游业的发展。永川区H村通过举办每年一届的“中华梨园节”,将当地盛产的土特产品集中售卖,售卖价格往往高出市场价的好几倍,吸引了大批居民的参与。经济效益虽然能够刺激居民的积极参与,但艺术小镇以盈利为目的进行建设和运营,长此以往将会进一步阻碍地方社会文化环境的可持续发展。市场的自发性使得参与主体会出于利益驱动对文化资源进行包装售卖,同时为避免竞争还会故意制造市场壁垒,阻碍文化资源的进一步转化利用。作为一个商业经营项目,居民只能获得部分经济收益,而需要承担艺术小镇建设所带来的负外部性,如大量垃圾造成人居环境脏乱差,公共卫生治理成本增加,又比如交通拥挤和物价上涨带来的生活不便,还比如经济开发对地方文化景观的破坏,地方居民文化记忆的消失。

除此之外,研究结果表明,居民参与艺术小镇建设的主要目的是出于利益驱动,而非对地方文化的自觉保护。现有艺术小镇建设中创作出的艺术品绝大部分脱离居民的日常生活,居民不仅无法对艺术品产生文化认同,甚至可能由于文化习俗差异导致文化冲突。例如北碚D村的艺术涂鸦工程,艺术家在未和居民沟通的情况下,私自将家庭全家福画在墙上以表团团圆圆,但当地习俗却认为把人画在墙上是不吉利的象征,由此产生的文化冲突也使得艺术涂鸦工程难以开展。艺术小镇建设应当是一个公益性的惠民项目,以提高居民的生活质量为宗旨,促进地方文化保护传承、当地人居环境建设与生态环境保护,而非单纯地获取经济收益和艺术创作。事实上,文化积淀是地区发展特色产业的核心内涵,仅仅依靠政府和开发企业的大量资金投入又或单个艺术家个人能力进行艺术创作,是无法实现艺术小镇稳定健康发展的。脱离地方文化习俗和文化特色,文化资源的开发利用就会丧失灵魂和竞争力。

H4不成立,主观规范对居民参与艺术介入特色城镇的影响不显著,P值大于1%。可解释的理由是,重庆的艺术介入特色城镇案例只在部分区县村的部分住户中进行试点,尚未形成示范效应。以被评为全国美丽乡村的D村为例,村内通过艺术化形式进行人居环境改造,有专门的公共文化活动空间,整体上艺术介入乡村的效果良好。但在具体访谈过程中,发现村内只有三户发展农家乐,多数居民未感受到外部压力,虽然认为艺术介入发展的前景较好,但自身参与意愿较低。此外,由于长期处于单一的生活方式,居民对新事物的认知和选择会趋于保守,会更多考虑自身条件与利益得失,因而较少受到外界影响。据永川区H村的调研结果表明,大量居民参与艺术乡建行动意愿正是受到了周围邻居的影响。如每年3月份梨花节开办期间,H村村民大部分会经营农家乐,邀请游客进院赏梨花吃梨果,给游客介绍H村的村史村歌。房屋门院越整洁且越有设计感的民宿往往入住游客多且价格偏贵,经营效益好。基于这一认识,有一定资金且改造能力的村民就会主动模仿学习,对民宿进行艺术化改造。H村村民既成为了梨花节活动的参与者,也变身成艺术文化的学习者和创造者。诸多调研案例表明,伴随艺术乡建的不断发展,其外部效益不断凸显,居民与外界环境接触的不断增加,居民参与艺术乡建的意愿会不断提高。

H5成立,知觉行为控制显著正向影响居民的行为意向,其内部影响程度为预期风险>资源禀赋>政策感知,是最能体现居民进行理性决策的部分。个人对预期风险的评估越低,对自身能力和家庭资产的自信程度越高,对政策内容的了解程度越高,越容易参与到艺术小镇建设中。这表明,部分居民虽有足够的时间精力参与艺术小镇建设,但由于对艺术小镇建设所带来的风险的不确定性,使得居民不愿转变已有的生活方式参与艺术小镇实践。

H6成立,外部环境变量对居民的行为意向转换为行为响应的路径通过1%显著性检验,说明外部环境在行为意向到行为响应路径中起正向中介作用。其中经济社会属性影响程度最高(载荷系数为0.801),其次是通用制度规则(载荷系数为0.666),自然物质条件影响最弱(载荷系数为0.626)。并非所有特色城镇都适合发展艺术小镇,忽略城镇自身条件会导致艺术小镇建设的失败。城镇的经济发展水平、政策建设制度与区域地理位置是影响居民参与意愿转化为参与行为的重要外部因素。经济社会属性作为最重要的外部环境变量,在居民参与艺术小镇建设的过程中,一方面能够提供完善的基础设施建设和成熟的产业基础,另一方面,又能够直接满足居民参与的资金和资源需求,推动原本参与意愿强但由于自身经济条件较低等原因而未能付诸实践的居民,参与到艺术建设过程。通用制度规则是居民参与艺术小镇建设的行动规则,包括政府政策制度的鼓励支持和约束规范。居民感受到政府对于艺术小镇建设的支持程度越高,准入门槛越低,越容易将自身的行为意向转化为行为响应。而地方的自然物质条件越独特,资源禀赋越丰富,就越适合发展艺术小镇,居民就越可能参与艺术小镇建设。

三、研究结论与启示

艺术小镇建设的结构方程检验表明,居民在艺术小镇建设中遵循行为意向、行为响应的行动逻辑,基本符合理论模型假设。意向阶段、行为态度和知觉控制认知皆显著正向影响行为意向的生成。数据结果虽显示主观规范与行为意向无显著关系,但具体实践表明二者仍存在相关关系,不能忽略规范的作用。响应阶段,外部环境变量中的经济社会的发展状况对艺术小镇居民的行为响应正向影响最明显。基于此,提出艺术小镇建设路径的三个关键:其一,推动文化挖掘利用;其二,完善地方产业链条;其三,尊重居民主体地位。

(一)推动文化挖掘利用

一方面,深化地方文化挖掘,锚定艺术指向。要树立“特色城镇”的理念,在充分调研地方区位优势、资源条件以及人口规模等情况的基础上,挖掘城镇特色文化内涵,厘清城镇文化发展史,辨析人与城镇的关系变化,明确城镇功能与发展类型,并结合区域发展目标进行整合。此外,艺术小镇建设要遵循乡土实际,着重展现乡村的真实生活情景与地方文化特色。既要挖掘地方独有特色展示地域魅力,又要坚持生态取向和可持续理念,用发展的眼光完成文化空间的营造。同时,重视营造艺术性与时代性统一、在地性与整体性统一、核心性与多元化统一的文化空间,注重地方文化的传承与精神内涵的注入。

另一方面,重视地方文化利用手段与方式。既要注重地方文化资源所有权和获益权之间的关系以及相应边界,保证居民在利益博弈中获得切实的经济收益,又要进一步完善利益分配和协调机制,界定集体产权与私有产权,平衡分配个人利益与经营产权的关系。大量失败案例表明,艺术小镇若发展为“商业小镇”“旅游小镇”,成为一种只服务于商业利益的工具,而忽略小镇在文化资源创造、传承和创新中的地位,其结果不仅脱离于地方的原生态景观和文化底蕴特色,而且会对地方文化记忆的保护传承造成破坏,造成地方文化品牌资产的贬值与浪费。

(二)完善地方产业链条

其一,走三产融合协调发展之路,艺术乡建能够结合乡村生活与乡村生产,通过打造从基础设施建设到文化IP传播的完整产业链条,充分发挥文化艺术对于产业的协同功能,给原有地方传统产业赋能。如在原有民宿和农家乐的基础上,打造“艺术+”“文化+”的产品,村民能够在艺术家的帮助下经营艺术民宿、文化餐厅等。

其二,艺术乡建通过吸引新型工商资本下乡,促进城乡资源流动、互补,激发乡村经济活力,积攒城乡融合发展动力。借助第二三产业中一些具有新经营理念的新型工商资本流入到城镇,促进二三产业向农业延伸,充分发挥这类资本在人才、技术、资金甚至经营模式上的优势。不仅能产生更多经济效益,增加就业岗位,使当地人更多地参与到活化项目中来,而且能在潜移默化中培育村民的美学观念,提高审美境界。

其三,艺术乡建能丰富当地业态,持续带动区域地方创收。通过农产品实地采摘、艺术加工、平台售卖等多个环节,鼓励村民加入到产业链条的各个环节,激发村民的参与热情。同时,注重培育地方特色龙头企业,走信息化、科技化、品牌化的发展道路。

(三)尊重居民主体地位

保障居民共享发展成果,促进全体人民共同富裕,既是推进艺术小镇长期持续发展的根本准则,也是推进以人为核心的新型城镇化建设的实质要求。艺术乡建实施的核心对象就是居民,其核心意义是将艺术融入乡村,融入村民的日常生产生活,提高居民的艺术素养,因而在实践过程中,要做到尊重居民的主体地位,政府要脚踏实地,久久为功,既要做好监督者,切实保障居民合法权益,又要做好服务者,鼓励居民勤劳创新致富,积极提高自身素质。

一方面,要明确保障居民的经济权益,保证居民能够拥有提出利益诉求的机会,通过参与居民代表大会、座谈会或者提供政策咨询等途径,加强政府与居民的双向沟通。针对地方如何实现艺术小镇发展,实现什么样的艺术小镇模式发展问题,村委会要做好沟通协调工作,确保居民了解艺术小镇的基本概念与盈利模式,引导其自主自愿参与到艺术小镇建设中。另一方面,鼓励居民勤劳创新致富,同时提供具有针对性和多样性的公共文化服务,在物质财富日益丰富的同时积累精神财富。艺术小镇建设过程中,应适当动员基层干部党员、乡贤能人发挥带头示范效应,同时引入文化特派员,加大对文化资源利用和传承的指导。例如,开展艺术小镇建设相关的创业培训,与地方艺术机构合作,进行艺术公益培训。打造具有地方特色的乡镇基层文化阵地、农家书屋和综合文化站。同时拓宽宣传渠道和参与渠道,加强与社会组织的合作,如组织合唱诗歌社、坝坝舞跳舞社等社会团体,鼓励居民积极参与艺术小镇建设。

基金项目:教育部人文社科基金项目“文化场景视域下川渝特色小镇培育路径与更新策略研究”(18YJA750071);重庆市社科规划一般项目“党领导文化建设的百年历程与创新进路研究”(2020YBMK005);国家社科基金一般项目“公共艺术介入城乡文化治理的演进逻辑与创生实践研究”(20BGL305);西南大学创新创业训练项目“艺术乡建赋能村居环境更新的创生逻辑与实践策略”(202110635021)

作者:

杨毅,西南大学国家治理学院教授,重庆文化产业(西南大学)研究院副院长,硕士生导师,管理学博士,研究方向:区域社会发展与文化治理

刘珂妤,重庆文化产业(西南大学)研究院研究助理,本科,研究方向:区域发展与产业经济

张琳,西南大学国家治理学院副教授,硕士生导师,管理学博士,研究方向:公共政策与区域社会治理

(责任编辑:张佳)

Abstract: Art intervening in characteristic cities and towns can turn local characteristic cultural resources into a kind of production factors, promote the renewal of local living environment, the construction of modern life aesthetics and the cultivation of cultural and creative industries by means of market resource allocation, and provide new ideas for promoting the coordinated development of urban and rural areas. The research uses the theory of planned behavior (TPB) and the framework of institutional behavior and development (IAD model) to construct the logical framework of art town action from the micro perspective of residents, and conducts structural equation test on the model with the field survey data of Chongqing. The results show that residents are the core of the construction of art town. Their behavioral attitudes, subjective norms and perceptual control cognition interact to affect their behavioral intentions, which then translate into behavioral responses. The transformation process is affected by external environmental variables. Based on this, three keys to promote the construction of art town are proposed: standardizing the participation process of market subjects, clarifying the ownership and use rights of property rights, and ensuring that residents share the development achievements.

Key Words: Theory of Planned Behavior, Structural Equation Model, Residents, Art Town, Willingness to Participate