优秀传统文化短视频多模态协同路径研究:以《牡丹亭·游园》的国内外传播为例

2023-04-29钟泽楠黄中习

钟泽楠 黄中习

摘要:以中国传统戏曲创新短视频赋予国学作品新生命,是当今时代对外译介中华民族优秀传统文化的可行路径。本文通过研究国内外流媒体平台上同类作品播放量领先的中国传统戏曲创新短视频“古琴·昆曲《牡丹亭·游园》(皂罗袍)”,结合功能和认知的理论视角提出中国传统戏曲创新短视频多模态协同模型,并结合案例进行内容分析。研究表明,成功的中国传统戏曲创新短视频作品能够很好地结合多种多模态语篇符号,从概念、人际、语篇和隐喻四个层面实现概念意义对等化、人际意义/情感隐喻可视化和语篇意义空间化。在功能和认知的理论视角下深入研究中国传统戏曲创新短视频,符合当前中国传统戏曲短视频海外传播的总体趋势,具有弘扬中华民族优秀传统文化的重要意义。

关键词:传统戏曲 短视频 多模态协同 功能 认知

一、问题的提出

中华民族的优秀传统文化亟待传承和发展,不仅应将文化精粹的传统演绎形式在一代又一代中华儿女间广泛地传播,也应响应二十大报告中,习近平总书记“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”的号召。对优秀传统文化作品进行多模态改编,在文字、声音、图片和影像等多种模态中选择或融合最优载体,使传统艺术作品焕发出现代的活力,借以打破年龄和地域壁垒,在更大的接受群体间“讲好中国故事”。中国古代传统文化可以在传统戏曲中得到充分体现,戏曲作为古代,特别是元朝以后不同地域的大众群体进行娱乐放松并寄托对生活和未来美好愿望的主要艺术形式,无论在官场还是民间,均具有广泛的受众基础。中华民族的戏曲艺术发展史也是一部传统戏曲创新史,该历史进程引发了有关传统戏曲创新路径的学术探讨。例如,王安祈①以多个经典案例论证了传统戏曲创新应该存中思变,变中思存,在传统艺术成分的保存和创新中,找到动态平衡。中华传统戏曲艺术亦在一代代文化传承与发展中不断推陈出新,在更广泛的地域范围内实现了戏曲艺术的本土化和流行化。正如其他文学体裁的改编一样,戏曲艺术的历史变迁和跨文化创新也经历了“原态”和“动态”的变革,②换言之,传统戏曲艺术的创新既体现戏曲艺术的时代性,也包含民族艺术的世界性。然而,如何确切定位和实现戏曲创新中的微观语义传播,并未在理论建构层面上受到足够关注。

随着现代网络媒体的兴起,传统戏曲爱好者纷纷进驻抖音、爱奇艺、哔哩哔哩甚至YouTube等各大网络传媒平台,通过结合视频影像技术的现代化表演方式赢得了许多观众,这些平台俨然成为传统戏曲在现代社会传播的主要途径之一,传统戏剧表演者锐意创新实践,催生出一批富有现代气息的传统戏曲跨文化传播新作。然而,目前学者对于流媒体的研究多从传播学的视角进行,在总结理论的基础上主要将目光投向现代作品和国外传播平台。例如,孔朝蓬③基于数字叙事和参与式文化理论,对数字时代流媒体的数据规范与审美限定的悖论与弥合进行探讨。以央视推出的《瞬间中国》为代表的全媒体时代互动化传播作品也引起了学者的思考。①在跨文化传播研究方面,有类似美国奈飞公司平台(Netflix,简称网飞)上的电影作品;何晓燕②、夏融杰③和王玉良④从合作机制、运作方式、影响改编和叙事特点等角度,研究该平台的本土和跨文化作品是如何桥接中西文化市场和受众的,以促使跨文化影视艺术作品朝着健康的方向发展。

中国传统作品的海外传播正朝着纵深化发展。《牡丹亭》作为明代著名戏曲家、文学家汤显祖的代表作之一,已通过各种方式盛传于海内外;那中国传统戏曲创新短视频,是如何在海外成功引起关注的呢?中国传统戏曲作品的多模态元素需要进行何种跨文化改编?本文拟分析国内外流媒体平台,如油管(YouTube)、哔哩哔哩等热播的戏曲作品“古琴·昆曲《牡丹亭·游园》(皂罗袍)”的多模态符号分布规律,总结出中国传统戏曲短视频创新的多模态协同路径,抛砖引玉,引导更多优秀经典戏剧作品进行跨文化变革,助力中国文化“走出去”。

二、中国传统戏曲创新短视频多模态协同的功能与认知思考

多模态研究的是多种模态的信息类型,包括文本、图像、视频、音频等。内容创新是中国传统戏曲短视频改编的主要形式,首先在功能意义上,可将原本晦涩难懂的古文辅以如动作、环境和音乐等多模态符号;其次在评价意义的赋予上,可通过视觉情感网络的构建,借助多模态认知隐喻的映射系统,使多模态意义更加立体凸显。以功能和认知为基础的多模态协同方式可以使中国传统戏曲焕发新生命,在实现意义和实现方法上更加富有吸引力——通过多模态、多层次共奏,彰显经典戏曲的古典美。

韩礼德对语篇功能意义的实现方式进行了系统研究,认为语言是一个由概念意义、人际意义和语篇意义组成的多层次的社会符号系统。⑤这为语篇的多模态功能研究提供了学理基础。概念意义,是主体对具象和抽象世界进行的反思和应答;人际意义,使人与人之间得以进行情感互动和态度表达,并构建人际关系;语篇意义,是将概念意义和人际意义组装到一起而实现整个语篇的意义。

在实践层面上,系统功能语言学的三个元功能被进一步应用于社会中的其他符号资源,例如图像、音乐、手势等,因而进一步引申出的理论又被称为社会符号学。根据该理论,克雷斯(Kress)和范·鲁文(Van Leeuwen)⑥将语言的三个元功能延伸到图像意义的分析上,并理论化为由表征、人际和组合功能构成的图像语法;在音乐符号方面,范·鲁文(Van Leeuwen)⑦对旋律和音质进行定性分析,认为声音可以通过其本身的节奏、音调、轻重等特质的变化产生符号意义;贝克曼(Beckman)和赫希伯格(Hirschberg)⑧提出的ToBI转码系统将声音的符号意义分成了四个层次,即音符意指层、音调高低层、节奏快慢层和其他意义层,其中其他意义层包括如沉默、可听见的呼吸声、笑声、结巴声等特殊声音符号;手势符号的意义可以通过移动和静止等方式实现,手势符号的运用往往伴随着语言符号,使语言和手势的功能意义结合成为一种联合体。⑨马丁(Martine)和怀特(White)⑩提出的评价系统是在对人际意义进行进一步推论的基础上形成的,对戏曲人际功能的理解可以借助评价系统中关于态度、介入和级差的理论进行阐释,将价值表达多模态化于包括面部表情和肢体动作的指示性符号,例如眼睛、嘴巴、脸色、手掌或手臂的位置,甚至身体的相对位置等。?

概念隐喻理论是由乔治·莱考夫(George Lakoff)和马克·约翰逊(Mark Johnson)提出的,该理论认为隐喻并非单独存在的无生命体,是基于人类大脑概念认知存在的日常语言,并结合了大量语言实例和临床心理学研究的结果进行论证。①隐喻的实现须通过源域至目标域的映射。概念隐喻理论由以科夫斯(Kvecses)和福斯维尔(Forceville)等为代表的学者发展至多模态话语分析领域,其中最主要的理论贡献是论证了情感通过一系列视觉符号隐喻而具有的广泛存在性,这些多模态情感隐喻的存在具有一定的跨文化差异。多模态隐喻具有在国学典籍多模态语篇研究上的实践基础,例如,我国的宋词在隐喻悲伤情感的机制上具有文本和图像协和共喻的特点。②类似地,系统功能语言学的评价系统亦认为,视频中的情感可以通过视觉呈现。景怡③研究了超过300个电影视频剪辑,总结出面部表情和手势动作的多模态情感功能,从功能意义上证明了情感符号的多模态意义潜势。

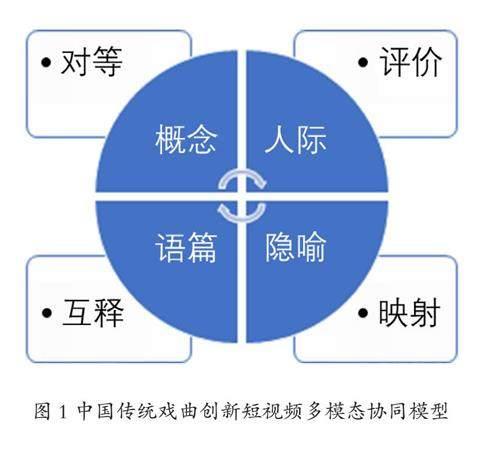

因此,本文在前人研究的基础上提出中国传统戏曲创新短视频多模态协同模型(如图1),将短视频的意义总结为概念、人际、语篇和隐喻四个方面,各自功能实现的方式分别是对等、评价、互释和映射。具体地说,本文认为,中国传统戏曲创新短视频多模态语篇的功能意义由概念、人际和语篇三层互动实现,其中人际意义的实现可以与隐喻相结合:概念是经验意义的承载,是在多个模态的功能实现上,基于意义对等的关系;意义的转换可以实现意义从语言符号向非语言符号的传递,从而打破语言认知的壁垒,将语言意义化为人类所共同感知的符号,实现及物意义上的参与者、过程和环境成分的匹配。例如,“卷”作为动作行为可以对等转化为音乐转音。类似地,文本中人际意义的态度评价可以通过视觉进行实体化,并结合隐喻映射实现情感共鸣,从这个意义上讲,人际意义和认知隐喻是相互联系的,是对文本中一个问题的不同角度的立体化解读,人际意义通过态度系统中的情感、积极与消极的判断和鉴赏实现,隐喻映射通过空间与方位的相对性实现。在语篇意义层面上,由于中国传统戏曲的多模态化已经不如文本语篇容易把控,因此对戏曲多模态语篇横纵“经脉”的把握需要借助肢体动作的协调、音乐节奏和音符的交融实现互释,赋予受众立体的想象和思维空间,语篇层的互释实现了戏曲创新短视频多模态语篇的整体性,让动作模态和音乐模态的各部分有机结合在一起,浑然天成,从而实现整体上的意义构建和张力表达,语篇意义通过戏曲表演者的连贯动作、曲谱中的音乐符号及其相应的演奏方式,三者协调衔接实现。中国传统戏曲创新短视频多模态协同模型的四个层面彼此互相关联,交融并奏,从不同角度诠释了中国传统戏曲的多模态意义,令中国传统戏曲更具有艺术表现力和时代性,跨越时间和文化,使不同鉴赏力的观众乐于玩味,赏心悦目,也使他们于无形中受到中华优秀传统文化的熏陶。

三、中国传统戏曲创新短视频多模态协同路径探讨

中国传统戏曲创新短视频多模态协同模型通过打通功能与认知语言学的理论边界,以立足经验性的概念传递,疏通情感和评价的经脉,呈现多模态作品立体结构的四重融合,阐释国学经典艺术作品的多模态建构范式,为中国传统戏曲的国内外传承传播的创造性转化提供语言学视角下的理论创新。在模型的四个要素中,概念为根,植入了中华民族优秀传统文化的血脉;隐喻之情为主线,扣人心弦,引人入胜;人际评价包含价值立场,为国学经典正位;语篇为形,打破文化和时空的界限,让国学经典作品广为流传,缔造永恒。概念、人际、隐喻、语篇四个层面是中国传统戏曲创新短视频多模态协同模型实现“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”的基本途径,具体的实现方式分别为对等、评价、映射和互释。从这四个层面重构经典国学艺术,会让优秀传统文化在当今时代焕发全新生命力,助推国学精粹的全球化传播,成为网络媒体时代背景下世界文化复合体增添中国文化精髓的有力之笔。

国内外流媒体平台上热播的创新戏曲作品“古琴·昆曲《牡丹亭·游园》(皂罗袍)”由社交媒体号“自得琴社”出品,白无瑕演奏古琴,钱瑜婷饰演旦角表演昆曲,唐彬进行古曲移植、摄影、剪辑、录音、混音等工作。视频中的古琴曲移植自经典昆曲曲牌《皂罗袍》,以古琴伴奏昆曲的音乐形式,将两种古老艺术融合得恰到好处,达到了交相辉映的效果。悠悠古琴声伴随着婉转美妙的昆曲唱词,勾勒出令人难以抗拒的古典美,洗练心魂,陶冶情操,给时常忙碌于生活琐事的现代人以耳目一新的感觉;在欣赏玩味时,可在不经意间涤荡心灵。海内外观众普遍认为,该戏曲创新短视频所营造的中国传统文化之美妙让人无法阻挡,即便不懂具体的唱词意义,也能够在有意或无意的欣赏中,为轻松愉快、优雅清新的音乐、舞姿和唱腔所深深打动,在词、乐、音、舞所构建的多模态时空中涤荡情怀,升华灵魂。

该多模态艺术作品运用了概念对等、人际评价、语篇互释和隐喻映射等多模态协同手法,融合了古琴和昆曲的古风元素,声情并茂地绘制出一片亦幻亦真的动人场景,背景化的古筝弹奏与前景化的旦角演绎打破了概念界限,使动态与静态、朴素与华丽、内敛与张扬等原本可能对立的概念融为一体,在矛盾中建构和谐,化解突兀。具体地讲,文本意义主要体现为积极/消极态度(positive/negative attitude)、动作过程(action)、邀入/情感影响(invite/affect)、环境(circumstance)、参与者(participant)、视觉过程(perception)和现象(phenomenon),以动作和态度的表达者所呈现的完整动作和表情为单位论计,其中动作过程和积极态度数量最多,分别有7个和6个。音乐意义主要体现在音调高低层和节奏快慢层,两种音乐多模态意义的分布较为平均,但我们发现有四处位置两层意义交融出现,增强了音乐意义的层次感和对多模态作品整体的统摄力,分别对应“付与”(动作概念)、“谁家院”(情感评价)、“雨丝”(动作隐喻)和“这韶光”(环境概念)。在手势意义方面,表演者使用的多属于皮尔斯符号学中所定义的指向性符号(indexical sign),并将文本中的动作过程和环境等多种意义形象化为舞台动作,符合福斯维尔提出的多模态情感隐喻模型中的认知映射,达到唱词和动作互文互释的精妙效果。总而言之,“古琴·昆曲《牡丹亭·游园》(皂罗袍)”的多模态协同路径可以归纳为概念意义对等化、人际意义/情感隐喻可视化和语篇意义音乐化。换言之,概念意义对等化指通过肢体动作转换了唱词中的经验功能,人际意义/情感隐喻可视化指通过多模态评价功能或认知隐喻的嵌入具象化了唱词中表达的人际意义和情感,而语篇意义原本为文本架构,但是通过古琴配乐,语篇的衔接和自发形式已经具备空间性,在音符和节奏中寻得语义网络的重新释放和二度诠释。

整个短视频在旦角的悠悠话语“不到园林,怎知春色如许”中徐徐展开,伴随着背景中古筝弹者奏起的曼妙音乐,旦角以可视化的视觉过程演绎了唱词中的“原来”这一语篇衔接单位,而紧接着“姹紫”通过向上高举的扇展隐喻积极的态度评价,向左划开的手势动作显化满园春色的繁华场面,“嫣红”虽然在文本上与“姹紫”是并列关系,在舞台动作上却缺失态度评价,而仅保留了将扇子放平的级差程度弱化示意,“开遍”的动作过程在视觉上做到意义对等,分别以打开的双手挥动动作表示“开”,和舞姿停止于双手高举而后缓缓落下的大面积意象表示“遍”。在接下来的唱词中,“似这般”转化为侧举扇子的象征性符号和往前方反向摊手的指示性符号,而紧跟着的转身动作,似乎将评价意义从积极转变为消极,眼神、膝盖和向下旋动的合扇均形象生动地传递了“断井”的唱词,相比之下,“颓垣”所处的位置在远处,因而对应的过程是眼神远望的视觉过程和双手指向远方的动作过程。令人意外的是,“良辰美景”皆化为平展扇子的动作,似乎为接下来的转折做好铺垫,随即旦角将身板一转,评价意义又再次从积极转为消极,其中“奈何”运用下推的手势隐喻消极情感,“天”以高举的纸扇配合向上望的眼神示意,而纸扇接着划圈至胸前向观众解释了这句唱词实为杜丽娘的心理过程。“赏心乐事”通过婀娜的体态进行隐喻,“谁家”以兰花指发问,而“院”字则对等转化为左手摊开的手势,形象化了环境成分。“朝飞”和“暮卷”分别取意两个动作过程,以手势对等转化,而“云霞”和“翠轩”则更侧重于意态,即“云”为左右缭绕,“轩”则上下刚挺。在可视化“雨丝”时,旦角将纸扇平放,目视远方,似乎在把玩丝丝细雨,欣赏着远处雨景,而唱至“风片”时以扇掩面,叠加反复两次,颇具情趣。“烟波”的唱词一出,旦角往左转身,而“划船”则成了以纸扇为船桨的划水动作,紧跟着将所有动作收停可能意味着旦角本人即为“锦屏人”的化身,“看”的唱词结合了音乐的重音,放大成了环绕着四下探视,“韶光”为摆扇侧立,“贱”字再次以兰花指指向远方,配以目视。最后,旦角以优雅的动作徐徐收尾,将纸扇折起。

除了情景化的概念和人际意义,缥缈的音符律动和肢体手势的连贯运用可视化了戏剧内涵的意义空间,构建了中国传统戏曲创新短视频的语篇意义。概念对等和人际评价嵌入让语义功能的形象化呈现和情感的注入成为可能,但短视频多模态语篇的建构还需要在语篇,即在整体性融合上展现张力,在“古琴·昆曲《牡丹亭·游园》(皂罗袍)”中,语篇语义的自发性和衔接性是通过音乐符号和肢体语言体现的,具体来说,主要体现在节奏、音调和肢体手势的变化上。纵观全曲,节奏和肢体手势的骤变多为引入和收尾,而音调的强弱则暗示语义的密度,因而节奏、转身和手掌翻转可以视为衔接性资源,音调可以看作是自发性资源,节奏、音调和肢体的协调使整个多模态语篇浑然一体,凸显多模态概念符号传递的意义,彰显多模态评价功能的手势隐喻及环境化归属。

四、功能与认知规约下的中国传统戏曲短视频创新潮流

中国传统戏曲艺术源远流长,影响深远。我国的传统戏曲在漫长的发展过程中,相继出现了宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、清代地方戏和近、现代戏曲等基本形式。20世纪30年代以来,京剧大师梅兰芳先生在日本和美国的出演是中国戏曲对外传播的里程碑,20世纪50年代杜近芳等京剧艺术家亦曾到国外演出,2004年,白先勇的青春版《牡丹亭》在首演引起轰动后,开始于国内外巡回表演,随后又有2007年河南豫剧院的《程婴救孤》、2015年浙江小百花越剧团的《寇流兰与杜丽娘》,均在国外巡演。功能和认知的理论视角同归属于语言的功能研究,分别重点关注意义载体和语法概念化,从系统论和运用观对语言的功能和形成过程进行阐释。语言可进一步分为文本语言和非文本语言,又由此产生了多模态语篇,中国传统戏曲属于天然的多模态语篇,因此适用于在功能和认知的理论视角下进行意义载体和语法概念化的重构,进而形成普遍规律,促进中国传统戏曲艺术形式的迭代和更新。“古琴·昆曲《牡丹亭·游园》(皂罗袍)”将原戏曲中的概念、人际和语篇功能进行归纳升华,结合隐喻映射,融合于优雅的乐曲和曼妙的舞姿之中,为中国传统戏曲短视频创新做出了实践表率。

在国内外文化交融与发展的时代背景下,如何坚持“以我为主”和“不忘初心”是每一个新时代中国人需要思考的问题和肩负的使命。长期以来,西方文化尝试在世界主流媒体占据价值高地,从而获取文化话语权,这种局面随着我国经济的发展和世界政治格局的变更,亟待得到根本性改变。中国特色文化要从中华民族优秀传统文化中汲取营养,夯实文化之基,树立文化之本,在世界范围内弘扬中华民族的人文理念,同时亦可以结合西方辩证理论思考作为国学理论和实践的依据,彰显中华文化的感性和理性魅力。中国传统戏曲作为优秀国学的代表,其创造性的转化和传承需要人们更多地关注、思考和实践,通过现代科技对国学经典进行改编和传承可以使中华优秀传统文化适应当今时代的传播潮流,突破时空界限,达到润物细无声的效果。牡丹亭作为古代戏曲的经典之作,其在大众流媒体平台的成功多模态传播实践已经得到印证。①中国传统戏曲短视频在国外主流平台上的传播可借助名家译文作为旁注,例如符合翻译家汪榕培“传神达意”标准的译文①,会增益国学经典在英语母语国家受众的传播效果。“古琴·昆曲《牡丹亭·游园》(皂罗袍)”的出品方“自得琴社”,作为流媒体视频网站上的博主,其同一账号下不乏其他优秀国学改编作品,如黄梅戏经典片段《女驸马》和民乐昆曲剑舞《虞姬》,均能获得领先于同类视频的播放数量和好评度。功能与认知规约视角可以充分介入此类国学创新范本的多模态性,以认知心理为基点,促进世界文化大同;以功能传递为核心,传播中国精神的文化意义,在功能和认知的理论视角下深入研究如何在艺术形骸下升华中华优秀传统文化为普世语篇,具有显著的实践意义和民族价值。

基金项目:广州市哲学社科规划2021年度课题“国学典籍多模态翻译研究”(2021GZGJ201);广东省社科规划2021年度外语学科专项“《汤显祖戏剧全集》英语‘译出研究”(GD21WZX01-02)

作者:

钟泽楠,广东金融学院外国语言与文化学院讲师,硕士,研究方向:符号学、外语教学研究、古诗词翻译等

黄中习,广东金融学院外国语言与文化学院教授,博士,研究方向:民族典籍翻译

(责任编辑:谷儒楠)

Abstract: Creative short videos of Chinese classic drama have given new life to classic literary works and can be regarded as a feasible way to promote fine Chinese traditional culture in the world in the present times. Through investigating a leading-of-its-kind creative short video adapted from A Garden Stroll in The Peony Pavilion, combining the performance on both Chinese zither and Kunqu opera, on blibli.com both quantitatively and qualitatively, this paper seeks to propose a functional and cognitive model to look into Chinese classic drama creative short videos of the same type. Our study reveals that, successful creative short videos of classic drama can well merge multimodal semiotics and achieve meaning potential by the equivalence of ideational meaning, the visualization of interpersonal meaning and emotional metaphors and the spatialization of textual meaning. Probing into Chinese classic drama from the perspectives of functional and cognitive linguistics follows the general trend of promoting Chinese classic drama in the overseas market and bears great significance in uplifting fine Chinese traditional cultures, which should draw due attention from the academia.

Key Words: Classic Drama, Short Videos, Multimodal Coordination, Function, Cognition