高速列车车身喷射氦气气动减阻研究

2023-03-29熊小慧谢鹏辉梁习锋张昕杨波胡天恩

熊小慧 ,谢鹏辉 ,梁习锋 ,张昕,杨波 ,胡天恩

(1. 中南大学 轨道交通安全教育部重点实验室,湖南 长沙 410075;2. 中南大学 轨道交通安全关键技术国际合作联合实验室,湖南 长沙 410075;3. 中南大学 轨道交通列车安全保障技术国家地方联合工程研究中心,湖南 长沙 410075;4. 中铁第四勘察设计院集团有限公司,湖北 武汉 430063)

随着列车运行速度不断提高,列车气动阻力在运行阻力中将占据主导地位,当列车速度达到300 km/h 时,气动阻力将占到总阻力的80%左右[1],气动减阻对于降低运行能耗具有重要意义。列车气动阻力分为压差阻力和摩擦阻力2 个部分,压差阻力是列车表面应力沿列车运动反方向形成的合力,列车前端迎风面和后端背风面、转向架、受电弓及其他凹凸物前后压差等是压差阻力的重要来源,摩擦阻力是边界层内速度梯度导致的与列车运动方向相反的切合力,随着列车编组长度的增加,列车表面积增大,列车表面摩擦阻力占气动阻力的比重将大幅提高[2-3]。传统的气动减阻方式通过优化头尾车外形[4-5],合理设计列车转向架、受电弓及风挡结构[6-8],使压差阻力明显呈下降趋势,但传统方法对减小列车表面摩擦阻力收效甚微,若能采用合适的减阻方法,将有利于进一步优化列车气动性能。由于摩擦阻力与边界层流动密切相关,应用流动控制技术来降低列车表面摩擦阻力成为实现列车气动阻力下降的重要途径之一。在普朗特提出附面层概念后,就有学者通过吹吸气方式来控制圆柱绕流和延迟流动分离,研究结果表明边界层流动是可以被有效控制的[9]。吹吸气减阻目前在航空航天、航海领域的研究应用已相对成熟[10],但直到近年来才逐步引起铁路行业的重视,以弥补传统减阻方法的不足。黄莎[11]研究了吹/吸气方式、位置、面积、速度等因素对湍流流场和列车气动阻力的影响,得到了具有最优减阻效果的表面吹/吸气匹配模式。林鹏等[12]通过在列车头车和尾车流线型和等截面车身过渡区域设置吸气孔,通过列车表面吸气的方式实现边界层控制,使整车减阻率达到6%。王潇雅[13]研究了吹吸气风挡的阻力特性,分析了风挡吹吸气位置、速度等因素对湍流流场和列车气动阻力的影响,发现吹气风挡的减阻效果明显大于吸气风挡,当3车编组的中间风挡均设置吹气口时整车气动阻力减少了19.4%。在上述研究中,吹吸气的气体主要是空气,根据相关研究,合成摩擦阻力的壁面剪切应力与流体的黏度、密度均成正比[14],从尽可能减小表面摩擦阻力的角度出发喷射气体应选择低密度或低黏度的气体。常见气体中,黏度低于空气的大多为烷烃、烯烃气体,但烯烃气体易燃,且部分有毒或有味,不适合用作喷射气体。常见的低密度气体中氢气密度最低,然而氢气化学性质不稳定,若用作喷射气体,容易发生爆炸等安全事故,而氦气为惰性气体,不易与其他物质发生化学反应,且氦气的密度约是空气的14%,黏度为空气的93%,已有学者通过风洞试验证明了喷射氦气对具有圆柱后体的旋成体有良好减阻效果[15],因此氦气作为吹气气体具有良好的摩擦减阻潜能。综上所述,目前吹吸气技术的减阻效果已得到广泛证实,对解决高速列车进一步提速减阻问题具有相当大的潜力。近年来高速列车吹吸气减阻的相关研究中,其喷气气体主要是空气,理论上喷射空气降低壁面剪切应力效果不及氦气,此外吹/吸气口位于车头/尾流线型部位或者车端连接部位,不如等截面车身表面平顺,在车身表面布置气孔具有更强的工程可行性。因此若能在列车车身表面喷射氦气,并能有效地将其附着在高速运行的车身表面,通过降低壁面边界层内的流体黏度和密度,进而降低列车表面摩擦阻力。本文通过对列车车身表面不同喷气速度、喷气部位和喷气方式下的减阻效果进行研究,分析不同工况下气动阻力、摩擦阻力及压差阻力的差异,并结合流场结构分析,探明高速列车表面低密度气体喷射减阻的机理。该研究可为高速列车气动减阻提供新思路,对克服由于空气动力效应带来的提速瓶颈具有重要意义。

1 数值计算方法

1.1 计算模型

数值计算采用如图1 所示1:10 的某型动车组3车编组缩比模型,列车模型长度L=76.5 m,宽W=3.256 m,高H=3.89 m(为方便理解,模型相关尺寸均采用全尺寸进行阐述)。将列车模型中对计算结果影响不大的零部件如受电弓以及车体表面的车窗、车门以及其他的凹凸结构进行平顺化处理,仅保留列车的转向架、风挡等关键部位。在头车车身中间位置开设喷气口,纵向第1排喷气口距离头车鼻尖点15.9 m。顶面喷气时,在列车沿车体纵向设置10 排喷气口,沿车体横向设置20 排喷气口,共200个喷气孔;侧面喷气时沿车体纵向设置10 排喷气口,在列车的两侧垂向各设置20 排喷气口,共400 个喷气孔,喷气口的直径为80 mm,间距为120 mm。

图1 高速列车数值计算模型Fig. 1 Numerical calculation model of high-speed train

1.2 计算域和边界条件

计算区域尺度及边界条件设置如图2所示。将计算域上游端面设置为速度入口,来流速度大小为83.3 m/s,下游端面设置为压力出口,静压保持为0 Pa,地面设置为滑移壁面,速度方向及大小与来流风速相同。左右边界以及顶面均采用对称边界条件。在喷气工况中,将喷气口设置为速度入口,喷射方向为沿边界法向向外喷气。

图2 数值计算区域Fig. 2 Numerical calculation region

以列车高度H为特征长度,计算域总长度为74H,速度入口距离列车头部15H,压力出口距离列车尾部40H,计算域高15H,宽24H。列车截面最大面积为11.6 m2,计算域横截面积1 404 m2,车体截面积与计算域截面积之比为0.8%。

1.3 计算网格

对整个计算域采用基于切割体技术的六面体网格进行有限体积离散,由于列车周围附面层区域为重点关注对象,对列车表面进行局部加密,其中车体、转向架和喷气口的网格最小表面尺寸分别设置为10,5 和0.4 mm,如图3 所示。为了准确模拟车身近壁面区域的附面层流动,在列车表面设置20 层棱柱层网格,增长率为1.2,第1 层网格高度为0.01 mm,图4 给出了列车表面y+分布图,可以看出车体表面y+大部分控制在1 左右(列车表面y+平均为0.901),说明网格划分满足湍流模型的计算需求。

图3 计算网格Fig. 3 Computational grid

图4 列车表面y+分布Fig. 4 Train surface y+ distribution

1.4 数值求解设置

由于模拟的车速为83.3 m/s,马赫数小于0.3,无需考虑流体的可压缩性,因此采用三维、不可压缩、有限体积法进行求解。采用基于多组分的SST 底层模型的IDDES 湍流模型对列车周围流场进行模拟,分别采用2阶隐式格式、2阶迎风格式、有界中心差分格式对时间项、湍流项以及动量项进行离散。对压力、速度采用压力耦合方程组的半隐式方法(SIMPLE)进行求解。根据IDDES 算法要求,离散的时间步长确定为2.5×10-4s,时间步为4 000步。

1.5 无量纲系数

为方便对比,后文使用无量纲系数进行分析,无量纲系数的具体定义见式(1)~(2):

其中,CD表示气动阻力系数;Cf表示摩擦阻力系数;FD表示列车气动阻力;ρ为流体密度;U表示来流速度;S为迎风面面积;A为积分表面积;τw为壁面剪切应力。

2 CFD数值模拟方法验证

采用文献[16]中风洞试验结果来验证本文数值计算方法的准确性,风洞试验采用1:8 的3 车编组列车模型,与本文数值计算列车模型基本一致。为确保网格密度不影响数值仿真计算结果,验证中采用3 种不同规格的网格。表1 列出风洞试验与数值仿真的整车气动阻力系数,同时给出数值计算相对于风洞试验的误差。由表中数据可得,粗网格的整车气动阻力系数与风洞试验相比误差超过10%,而中等网格和精细网格与风洞试验结果的误差均在5%以内,满足工程实际的精度需求,因此,可认为采用中等网格和细网格的数值仿真方法是可信的。为节省计算资源,最终采用中等网格设置方法对计算域进行网格划分。

表1 数值仿真与风洞试验气动阻力系数对比Table 1 Comparison of aerodynamic drag coefficient between numerical simulation and wind tunnel test

同时为验证本文算法对摩擦阻力求解的准确性,表2 列出文献[11]中摩擦阻力系数与采用本文算法得到的摩擦阻力系数对比,其中文献[11]采用的几何模型为全尺寸的3 车编组CRH2 模型,湍流模型为DES-Realizablek-ε模型,采用本文算法验算时列车模型同样为CRH2。由表2 可知,采用不同算法得到的整车摩擦阻力系数相差1.05%,各节车摩擦阻力系数的差别均在5%以内,说明本文的算法模型可以准确地捕捉关键流动特性,实现对列车表面摩擦阻力的精确求解。

表2 不同算法的摩擦阻力系数对比Table 2 Comparison of friction drag coefficient of different algorithms

3 计算结果与分析

3.1 不同喷气速度气动阻力分析

为研究喷气速度对列车气动减阻的影响,对表3 中不同喷气速度工况下(0.1U,0.3U,0.5U)列车等截面车身顶面喷气时整车及各节车气动阻力系数及相对整车减阻率进行分析。

表3 等截面车身顶面不同喷气速度列车气动阻力系数Table 3 Aerodynamic drag coefficient of train with different jet speed on the top surface of constant section body

由整车阻力系数变化可知,喷气速度为0.1U具有最佳气动减阻效果,减阻率约为3.68%,随着喷气速度提高,阻力系数上升,减阻效果减弱,当喷气速度为0.3U和0.5U时,减阻率分别为1.44%和0.34%。从各节车看,头车的阻力系数变化与整车相似,随着喷气速度提高,头车的减阻率下降,当喷气速度为0.5U时,表现为增阻现象;中间车的阻力系数在喷气速度为0.3U时变化较小,而喷气速度为0.1U和0.5U的阻力系数均明显降低,具有减阻效果;尾车仅当喷气速度为0.1U时具有减阻效果,随着喷气速度提高,阻力系数变大,反而产生增阻效果。

为进一步分析不同喷气速度对列车气动阻力的影响,分别对摩擦阻力和压差阻力的变化进行对比,其减阻贡献率如图5 所示。由图5 可知,等截面车身顶面喷气时整车压差阻力减阻贡献率较小,当喷气速度为0.5U时甚至产生增阻效果,不同喷气速度下列车主要通过减少列车摩擦阻力来降低列车整车阻力,但喷气速度提高并没有进一步降低摩擦阻力,反而使摩擦阻力减阻贡献率相比于喷气速度0.1U工况略有下降。同时对比各节车在不同喷气速度下摩擦阻力变化发现,当喷气速度较低时,对各节车均有减阻效果,而喷气速度越高,对中间车和尾车的减阻效果越差,甚至产生增阻效果。

图5 整车及各节车摩擦阻力、压差阻力减阻贡献率Fig. 5 Contribution rate of friction resistance and pressure drag resistance to drag reduction of the train

由式(2)可知,摩擦阻力由列车表面与空气之间的剪切力合成,为探究摩擦阻力变化的原因,图6给出无喷气工况与车身顶面以不同速度喷气时列车壁面剪切应力变化。在列车顶面,当喷气速度为0.1U时,喷气口后方的壁面剪切应力显著减小,减小的幅值由喷气口沿着车体顶面向尾部递减,减小区域覆盖车体顶面,尾车流线型部位幅值再次下降。喷气速度为0.3U和0.5U时,其壁面剪切应力变化趋势具有高度一致性,头车顶面壁面剪切应力显著减小,且喷气速度越大,减小的区域和幅值越大,导致头车的摩擦阻力随喷气速度增加进一步减小,尾车顶面的壁面剪切应力有所减小,但减小的幅值小于喷气速度为0.1U,表明在等截面车身喷气时,对喷气口后方距离较近区域的壁面剪切应力影响更大。

图6 不同喷气速度下车体表面壁面剪切应力Fig. 6 Wall shear stress on train body surface under different jet speeds

3.2 不同喷气部位气动阻力分析

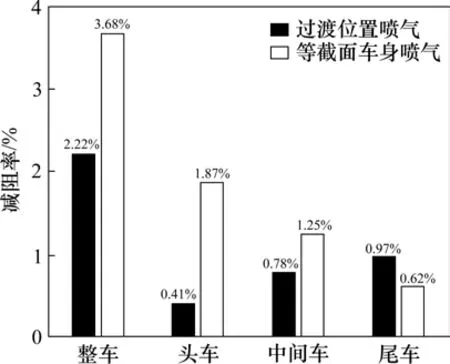

为比较头车流线型与等截面车身过渡位置和等截面车身喷气的减阻效率差异,在流线型头部过渡位置顶面设置了和等截面车身顶面相同的喷气口,两者分别以0.1U喷气时整车及各节车减阻率对比如图7所示,可知流线型头部过渡位置喷气和等截面车身喷气均可有效降低列车整车阻力,2种喷气方式下整车分别减阻2.22%和3.68%,流线型头部过渡位置喷气减阻率小于等截面车身喷气。

图7 不同喷气位置列车气动减阻率Fig. 7 Aerodynamic drag reduction rate of train at different jet positions

图8为不同喷气部位列车顶部壁面剪切应力分布情况,由图8可知,等截面车身喷气时中间车和尾车的壁面剪切应力显著降低,壁面剪切应力减小的幅值和范围均大于流线型头部过渡位置喷气,产生该现象的原因是等截面车身喷气口离下游车体较近,氦气可以较好地覆盖在中间车和尾车表面,流线型头部过渡位置喷气时输送距离变远导致氦气不断外扬,使得下游列车表面边界层内的空气体积分数上升,密度也逐渐升高,而壁面剪切应力与边界层的气体介质密度成正比,导致流线型头部过渡位置喷气时列车壁面剪切应力总体大于等截面车身喷气,摩擦减阻效果下降。

图8 不同喷气位置车体表面壁面剪切应力Fig. 8 Wall shear stress on train body surface at different jet positions

3.3 不同喷气方式气动阻力分析

为比较列车头车等截面车身顶面喷气、侧面喷气、顶面和侧面同时喷气时的减阻效率,图9给出了喷气速度为0.1U时,车身顶面喷气、侧面喷气以及顶面和侧面同时喷气时整车及各节车减阻率。

图9 不同喷气方式整车及各节车减阻率Fig. 9 Aerodynamic drag reduction rate of train under different jet modes

当以0.1U喷气时,3种喷气方式均能有效降低整车气动阻力,顶面及侧面共同喷气时减阻效果最佳,整车气动减阻率达到10.93%,单独侧面喷气和单独顶面喷气时减阻效果明显不及同时喷气,减阻率分别为4.46%和3.68%。从各节车来看,单独顶面喷气时头车阻力下降最大,中间车和尾车减阻率逐次下降。单独侧面喷气和同时喷气时,中间车减阻效果大于头车和尾车,减阻率为4.28%,是因为侧面喷气时氦气覆盖的中间车车体面积比头车大,随着列车纵向向后氦气逐渐逸散,边界层内氦气组分浓度降低。

图10 为列车车身不同喷气方式以0.1U速度喷气时列车壁面剪切应力分布情况,可见单独顶面喷气减小了列车纵轴中心附近的长条状区域表面的壁面剪切应力,而列车顶面纵轴中心两侧的区域壁面剪切应力变化不大,顶面及侧面共同喷气时,纵轴中心两侧的壁面剪切应力明显减小,如图10中A,B和C区域所示;与之类似,顶面及侧面同时喷气时,侧面壁面剪切应力减小的区域比单侧侧面喷气时略有增加,主要是侧面的较高位置与顶面过渡区域,剪切应力明显下降,如图10中E,F 和G 区域所示。上述现象是由于顶面及侧面共同喷气,使得列车顶面、侧面的边界层内氦气体积组分均上升,边界层内氦气量提高,从而减少空气对边界层内流场的剪切力,导致顶面两侧以及侧面较高位置的壁面剪切应力明显减小,进而达到更好的摩擦阻力减阻效果。

图10 不同喷气方式下喷气速度为0.1U时壁面剪切应力分布Fig. 10 Wall shear stress distribution at the jet velocity of 0.1U under different jet modes

4 结论

1) 车身顶面喷气时,喷气速度为0.1U具有最佳气动减阻效果,减阻率约为3.68%,随着喷气速度提高,阻力系数上升,减阻效果减弱,当喷气速度为0.3U和0.5U时,减阻率分别为1.44%和0.34%。由各节车在不同喷气速度下摩擦阻力变化可知,当喷气速度较低时对各节车均有减阻效果,而喷气速度越高,对中间车和尾车的减阻效果越差,甚至产生增阻效果。

2) 头车流线型与等截面车身过渡位置和等截面车身顶面分别以0.1U喷气时均降低了列车整车阻力,流线型头部过渡位置喷气时整车减阻2.22%,减阻率小于等截面车身顶面喷气。等截面车身喷气显著降低了中间车和尾车的壁面剪切应力,壁面剪切应力减小的幅值和范围均大于流线型头部过渡位置喷气。

3) 当喷气速度为0.1U时,等截面车身顶面喷气、侧面喷气、顶面和侧面同时喷气均能有效降低整车气动阻力,顶面和侧面同时喷气减阻效果最佳,整车气动减阻率达到10.93%。车身顶面及侧面同时喷气时喷射出的氦气在列车表面附着情况比顶面和侧面单独喷气时的效果更好,列车顶面到侧面过渡区域的壁面剪切应力有效降低,从而更有效地降低列车表面摩擦阻力。