山西朔州市后寨墓地东周时期墓葬发掘简报

2022-12-19山西省考古研究院朔州市文物保护与利用服务中心朔州市文化和旅游局朔城区文化和旅游局

山西省考古研究院 朔州市文物保护与利用服务中心 朔州市文化和旅游局 朔城区文化和旅游局

〔内容提要〕 后寨墓地位于山西省朔州市窑子头乡后寨村西约2千米的山前黄土台地上,地处北方长城沿线的农牧交错地带。2019—2020年,山西省考古研究院联合朔州当地文物部门对该墓地进行了考古发掘。其中,清理东周时期墓葬321座,车马坑1座,马坑2座。出土遗物文化面貌十分复杂,文化因素涉及本地土著文化与赵文化,出土的部分土著文化陶器此前在其他地区很少发现,是研究战国时期赵国北扩进程的重要实物资料,也为研究晋北地区东周时期文化面貌提供了宝贵材料。

后寨墓地位于山西省朔州市朔城区后寨村西的恢河西岸台地上(图一),东临恢河,西靠管涔山,北距秦汉马邑城址约9千米,南距阳方口约18千米,处于农耕文化与游牧文化交融的关键地带。

图一 后寨墓地位置示意图

2019年10月至2020年12月,为配合朔州市新殡仪馆的建设,山西省考古研究院联合朔州当地文物部门对该墓地进行了考古发掘,共发掘东周时期墓葬321座,但大部分墓葬未出土任何随葬品,仅有68座墓葬的出土陶器可修复辨识。后寨墓地第1层为耕土层,第2层为晚期垫土层,墓葬大多在第2层下开口,距现地表30~80厘米,少数在第1层下开口,据现地表20~30厘米,墓葬内填土均为五花土,大部分内含小块白色料姜石。出土陶器中以带耳罐最具地方特征,此类器物以往报道较少,目前为止,主要集中发现于朔州平鲁井坪南梁墓地和朔州后寨墓地两处。现将后寨墓地东周时期典型墓葬报告如下。

一、典型墓葬介绍

(一)M53

1.墓葬形制

土坑竖穴木椁墓,东西向,方向265°。墓室平面呈长方形,口大底小,四壁较齐整,墓底平坦,墓口长3.24、宽2.1、距现地表深0.65米;墓底长2.5、宽1.7、距现地表深6.84米。距现地表6.24米处有生土二层台,长1.7、宽0.15~0.2、高0.6米。东壁、南壁夹角处有一组半圆形脚窝,长0.2、宽0.1~0.15米。

葬具为一椁一棺。木椁位于墓室中央,平面呈长方形,已朽,由椁底板、椁帮、椁挡板、椁盖板组成。椁底板由12块长1.2、宽0.14~0.23米的木板南北向铺设而成;椁帮由长2.3、宽0.07、厚0.18米的木板组成。挡板由长1.35、宽0.1、厚0.18米的木板组成。椁盖板由14块长1.3、宽0.1~0.2、厚0.08米的木板南北向铺设而成。椁长2.5、宽1.35、残高0.6米。木棺位于椁室中央,平面呈长方形,已朽,底板由4块长1.98、宽0.15~0.18、厚0.05米的木板东西向铺设而成。棺长1.98、宽0.6~0.66、残高0.1米。

葬式仰身直肢,双手置于腹部。墓主可能为男性,年龄为35~40岁(图二)。

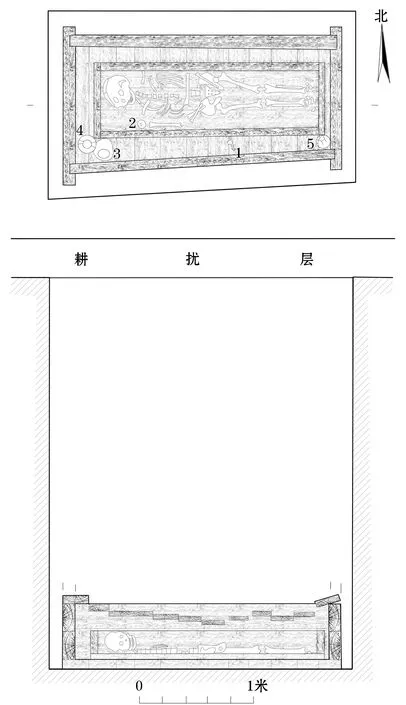

图二 M53平、剖面图

2.出土遗物

随葬器物共13件。陶器有鼎1件、盖豆2件、壶1件、鬲1件、罐1件,铜器有环1件、镞3件、带钩1件、剑1件,还有1件蚌壳。陶器集中放置于棺椁之间东南角和东北角,小件器除铜镞位于棺椁之间北侧外均位于棺内。

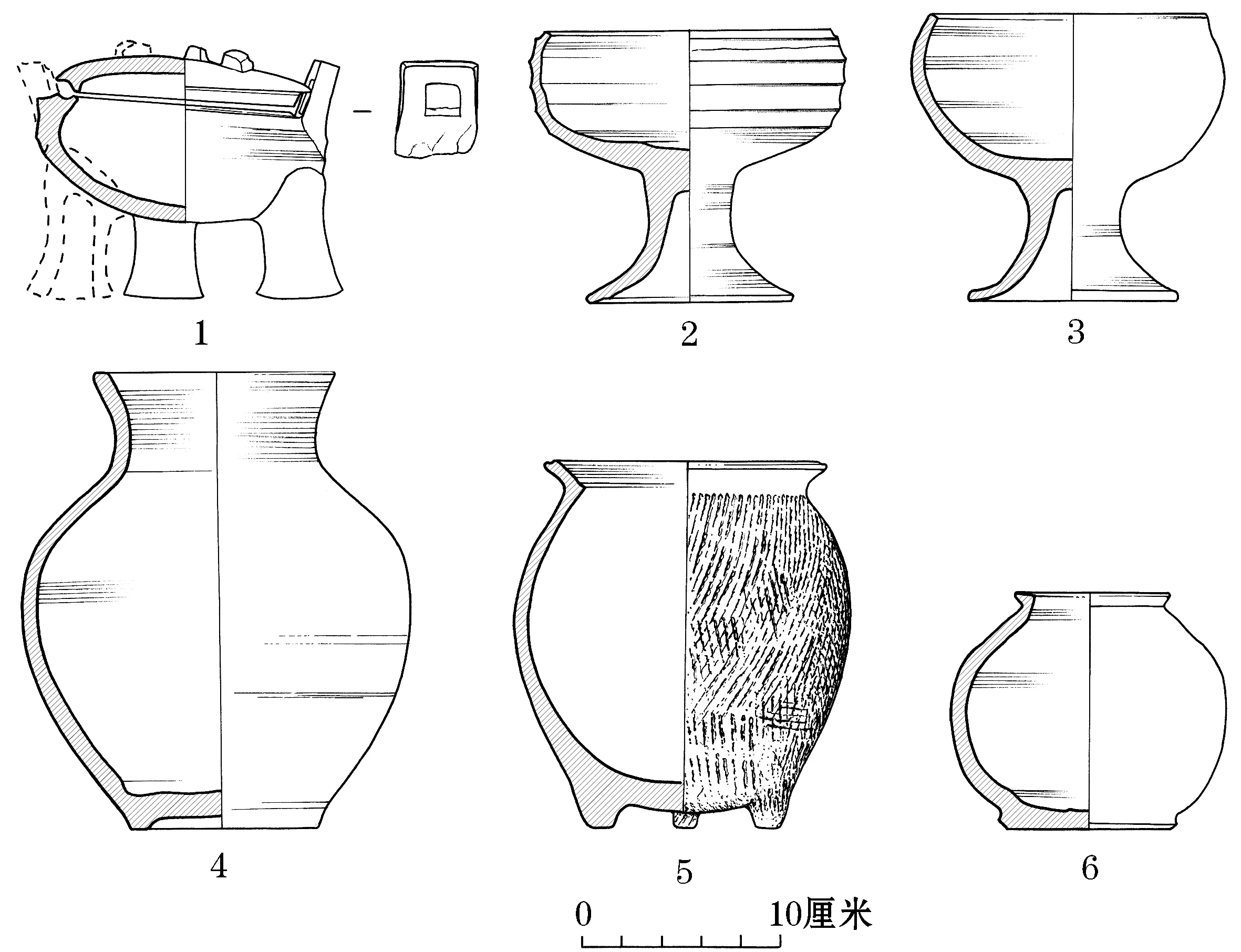

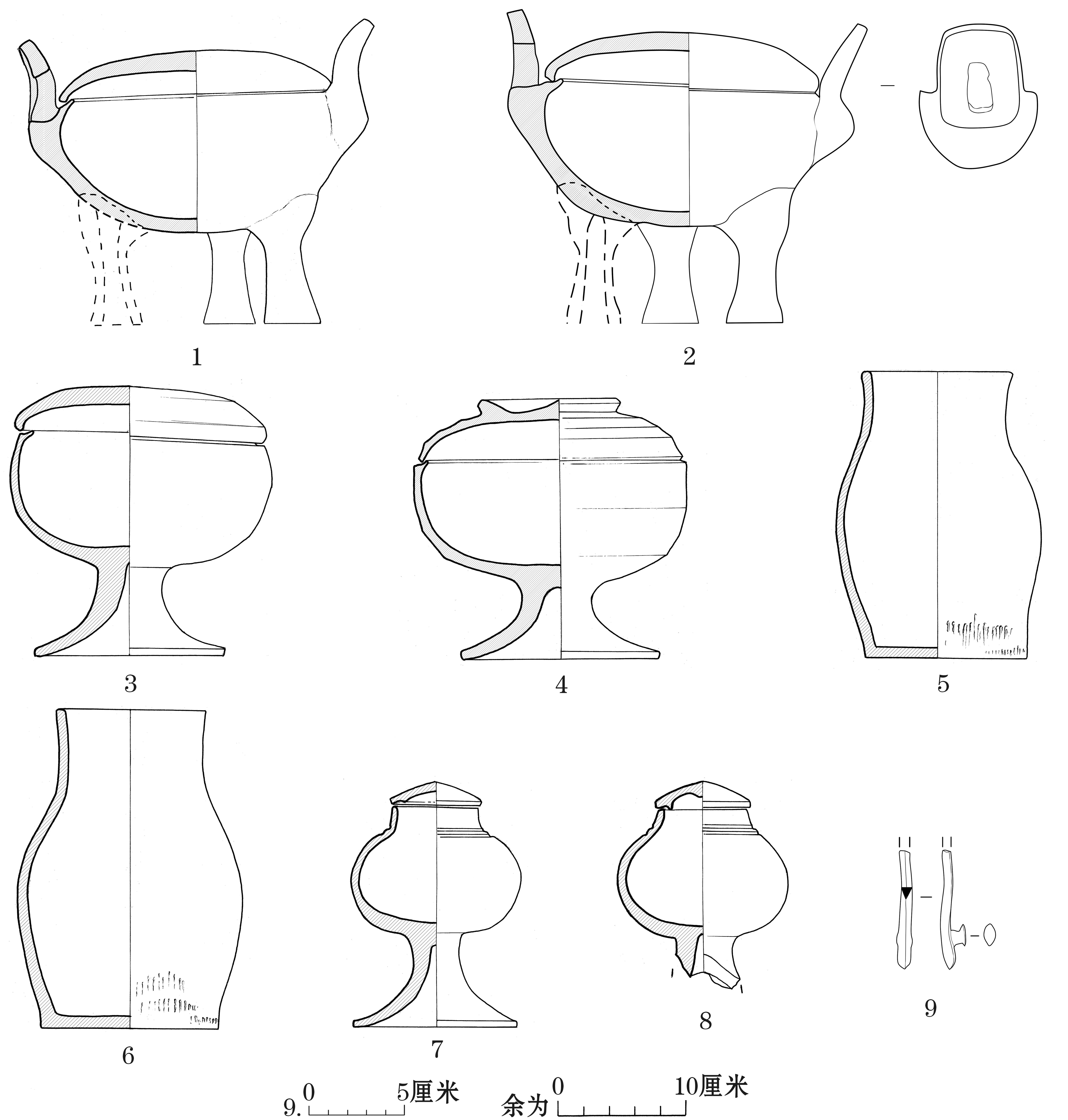

陶鼎 1件。M53∶13,泥质灰陶,球面形盖,盖顶置三方形小纽,子母口,鼓腹,圜底近平,双附耳外撇,下附三空心蹄形足,器表素面,腹部可见轮修痕迹。口径13、腹径14、高13厘米(图三,1)。

陶盖豆 2件。M53∶8,泥质灰陶,子母口,鼓腹,短粗柄,喇叭形底座,腹部饰四周瓦棱纹。口径13.8、腹径15.8、底径10.6、高13.6厘米(图三,2)。M53∶10,泥质灰陶,敛口,尖圆唇,鼓腹,短粗柄,喇叭状底座,器表素面,腹部和底部可见轮制痕迹。口径14.8、腹径16.1、底径10.6、高14.4厘米(图三,3)。

图三 M53随葬陶器

陶壶 1件。M53∶11,泥质灰陶,侈口,方唇,束颈,鼓腹,矮圈足,素面,颈部和腹部有轮制痕迹。口径12.4、腹径19.3、底径9.5、高23.1厘米(图三,4)。

陶鬲 1件。M53∶9,泥质灰陶,侈口,折沿,方唇,束颈,深弧腹,裆部下鼓,三实心矮柱足,颈部以下皆饰交错细绳纹。口径14.2、腹径16、高18.4厘米(图三,5;图四)。

图四 陶鬲(M53∶9)

陶罐 1件。M53∶12,泥质灰陶,口微敛,方唇,鼓腹,假圈足,素面。口径7.8、腹径14、底径8、高11.9厘米(图三,6)。

蚌壳 1件。M53∶4,天然贝壳,未经人工加工,表面有数道黑色锯齿形彩绘。长5.3、宽6厘米(图六,1)。

铜环 1件。M53∶2,圆形,断面呈椭圆形,器表铸有云纹和重环纹相间纹饰。外直径3.7、内直径2.3厘米(图六,2)。

铜带钩 1件。M53∶3,琵琶形,钩体有两道凸棱,近圆形纽。通长11.3厘米(图五;图六,6)。

图五 铜带钩(M53∶3)

铜镞 3件。M53∶5,三棱镞,断面呈三角形,尖锋,圆柱形铤。翼长5.2、铤长4.1、通长10.2厘米(图六,4)。M53∶6,四棱镞,断面呈菱形,尖锋,圆柱形铤。翼长2.5、铤长3.6、通长7.1厘米(图六,5)。M53∶7,残,仅剩圆柱形铤。残长3、直径0.5厘米(图六,3)。

图六 M53随葬器物

铜剑 1件。M53∶1,中脊凸起,剑身断面呈菱形,剑茎断裂。残长27.4、宽3.8厘米(图六,7)。

(二)M59

1.墓葬形制

土坑竖穴木椁墓,东西向,方向250°。墓室平面呈长方形,口底同大,四壁较直,平底。墓口长3.64、宽2.26、距地面深0.2~0.24米,墓底距地面深5.82米。

葬具为一椁一棺。木椁位于墓室正中,椁室腐朽严重,保存较差,只存灰痕,根据清理情况得知,椁室由椁底板、东西椁帮、南北椁挡板和椁盖板组成,椁底板由南北向铺设而成。东西椁帮、椁挡板建在椁底板之上,据灰痕得知,东西椁帮长2.26、宽0.06、残高0.5米;南北椁挡板由长0.96、宽0.08、残高0.5米的数块木板建成;椁盖板建于挡板与椁帮之上,椁盖板保存较差,只能从灰痕中辨认出为南北走向。椁室长2.96、宽1.92、残高0.84米。木棺位于椁室中部偏北,平面呈长方形,已朽,底板由3块长1.88、宽0.2~0.24、厚0.06米的木板东西向铺设而成,棺长1.88、宽0.64、残高0.1米。葬式为仰身直肢。墓主为大于50岁的男性(图七)。

图七 M59平、剖面图

2.随葬器物

随葬器物共6件。均为陶器,分别为鼎、盖豆和壶各2件,置于椁室的东北角和东南角。

陶鼎 2件。形制相似。泥质灰陶,子母口,鼓腹,最大腹径靠上,圜底,三实心蹄足内聚,长方形直立附耳,盖顶近平,盖面有三方形纽,素面。M59∶1,口径11.6、腹径19、通高16.4厘米(图八,1)。M59∶6,口径12.4、腹径18.6、通高15.2厘米(图八,2)。

图八 M59随葬陶器

陶盖豆 2件。M59∶4,泥质灰陶,子母口,腹底部方折,矮短柄,喇叭形底座,盖顶平,喇叭形捉手矮小,素面。口径13.9、腹径16.4、底径10.4、通高18.2厘米(图八,3)。M59∶5,泥质灰陶,子母口,扁鼓腹,腹底近平,矮粗柄,喇叭形底座,盖面微上弧,喇叭形捉手矮小,素面。口径15.7、腹径17.4、足径10.4、通高15厘米(图八,4)。

陶壶 2件。形制相同。泥质灰陶,侈口,方唇,斜直颈,鼓腹,平底,莲花形六瓣盖,盖顶中心有圆形穿孔,素面。M59∶2,口径16、腹径23.4、底径13.4、通高34厘米(图八,5)。M59∶3,口径15.2、腹径23、底径12、通高35厘米(图八,6)。

(三)M95

1.墓葬形制

土坑竖穴木椁墓,南北向,方向15°。墓室平面呈长方形,口大底小,墓壁略倾斜,四壁较齐整,平底。墓口长2.74、宽1.26~1.42、距现地表深0.34~0.42米,墓底长2.65、宽1.3~1.4、距现地表深4.88~4.96米。椁盖板上置有殉牲。

葬具为一椁一棺。木椁位于墓室正中略偏北,平面呈长方形,已朽,由底板、椁帮、椁挡板和椁盖板组成。椁长2.26、宽1.04、残高0.5米。木棺位于椁室中部偏北,平面呈长方形,已朽,长1.88、宽0.64、残高0.1米。

墓主葬式为仰身直肢,头北足南(图九)。

图九 M95平、剖面图

2.随葬器物

该墓共出土3件随葬器物,均为陶器,分别为小壶1件、带耳罐1件和罐1件,置于椁外北侧。

小陶壶 1件。M95∶1,泥质磨光黑陶,直口,方唇,扁圆腹,圜底,底部有残缺断裂痕迹,原似有柄。口径4.3、腹径11.1、残高8.8厘米(图一○,2)。

图一○ M95随葬陶器

陶带耳罐 1件。M95∶2,夹砂灰陶,质地粗糙,侈口,尖唇,弧腹,平底,肩部贴塑一桥形耳,颈部以下施细绳纹,口径8.8、腹径13、底径8.4、高10.8厘米(图一○,3)。

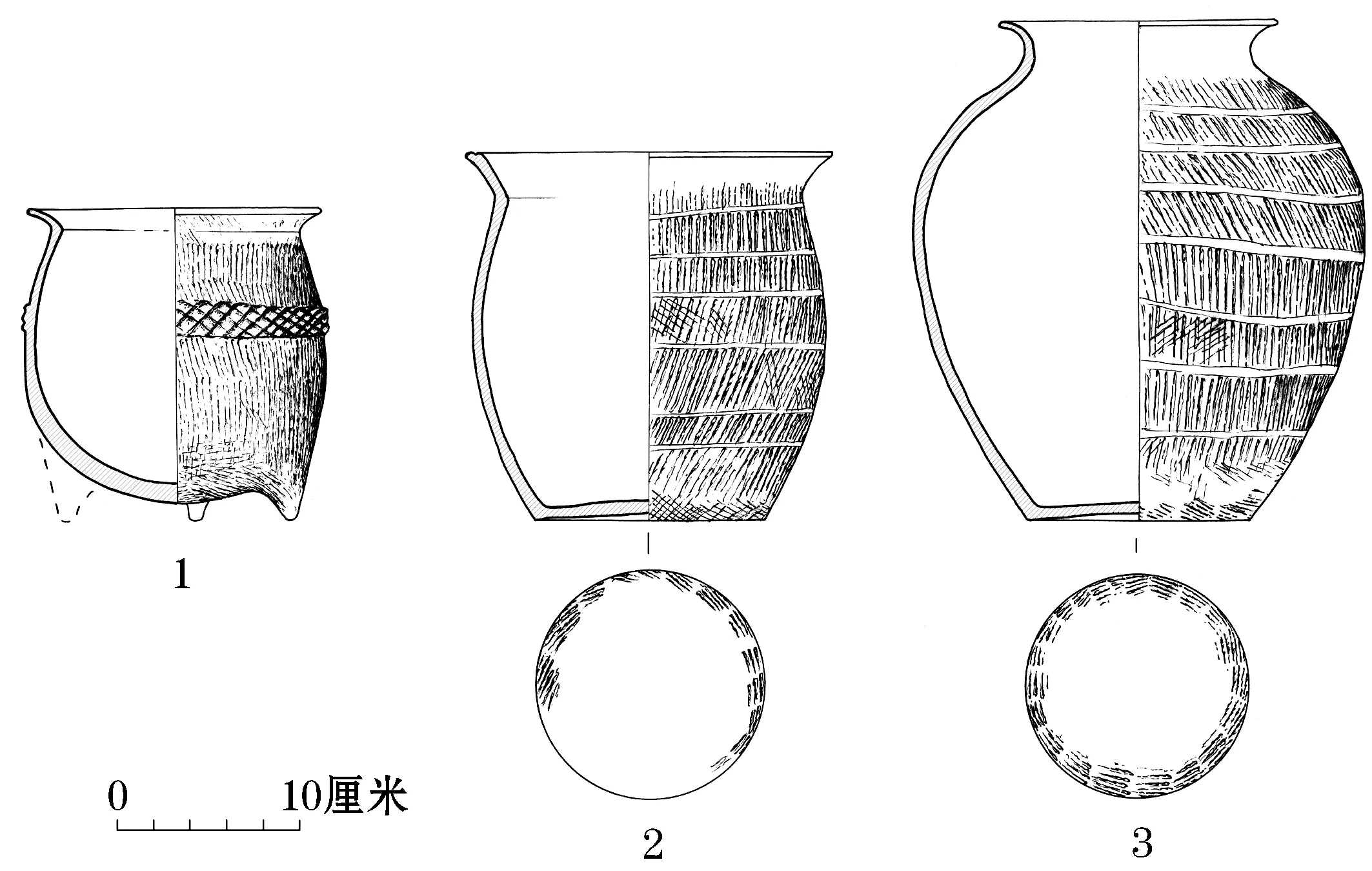

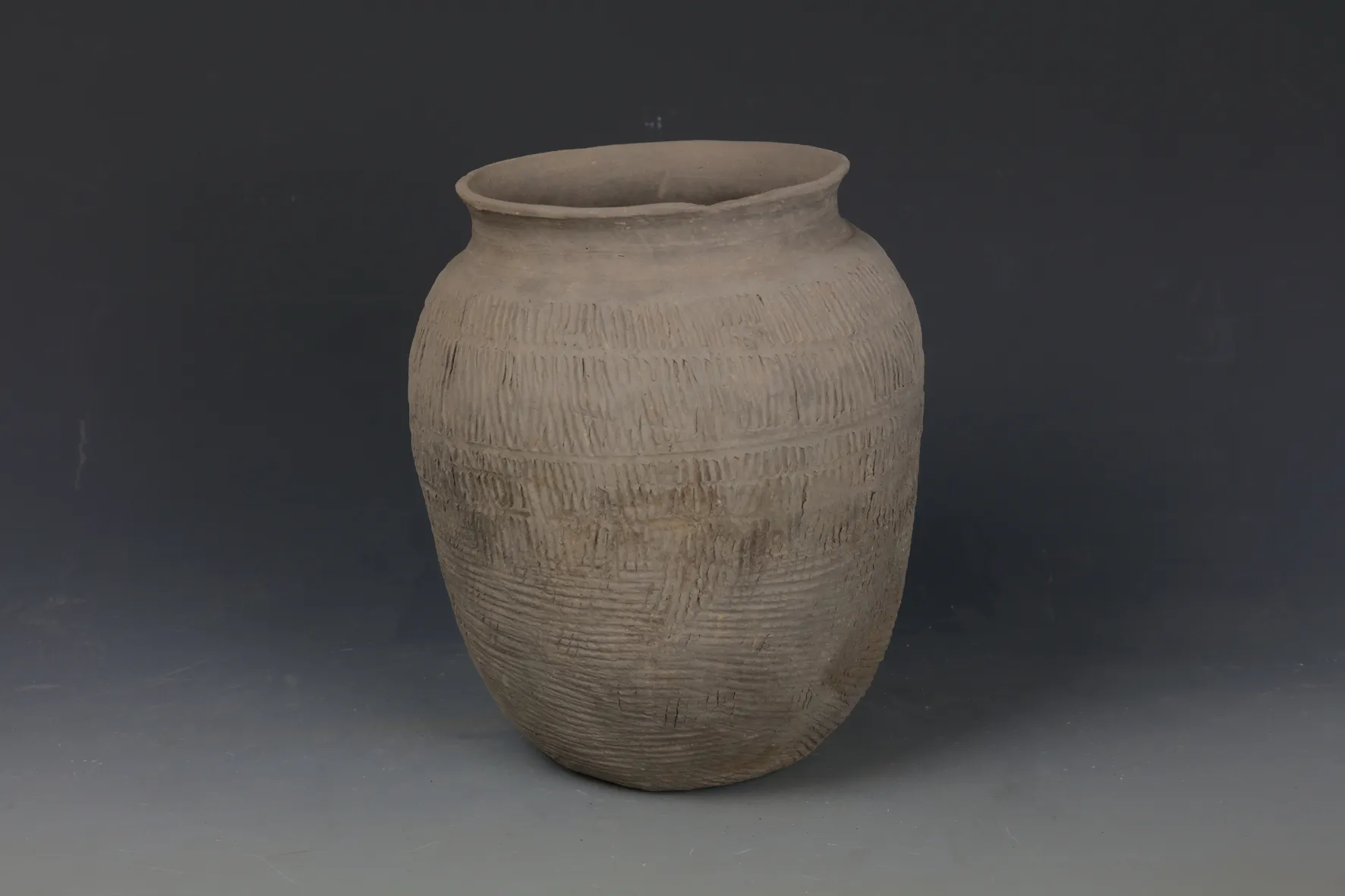

陶罐 1件。M95∶3,夹砂褐陶,侈口,方唇,束颈,深弧腹,平底微凹,颈部有纵向经手抹后的绳纹痕迹,颈肩之间有一周凹槽,颈部以下施纵向粗绳纹,底部施交错绳纹。口径12.5、腹径18、底径12、高19.6厘米(图一○,1;图一二)。

殉牲共6只。均为头骨和肢骨部位,西南角椁盖板上置猪、狗各1只,北侧椁盖板之上置狗2只,猪1只,西北角椁盖板之上置猪1只(图一一)。

图一一 M95墓室北壁及二层台殉牲

(四)M146

1.墓葬形制

土坑竖穴木椁墓,南北向,方向5°。墓室平面呈长方形,口底同大,四壁较粗糙,平底,墓口长2.8、宽1.6、距现地表深0.98米,墓底距现地表深3.55米。

葬具为一椁一棺。木椁,位于墓室中部,平面呈长方形,已朽,由椁底板、椁挡板、椁帮和椁盖板组成。椁底板由5块长2.54、宽0.25~0.28、厚0.06米的木板南北向铺设而成。椁帮由数块长2.38、宽0.06、残高0.36米的木板砌垒而成。椁挡板由数块长1.36、宽0.06、残高0.36米的木板砌垒而成。椁帮与椁挡板以榫卯结构相衔接。椁盖板仅存一层灰痕,椁长2.54、宽1.36、残高0.42米。木棺,位于椁室中部,平面呈长方形,已朽,底板由3块长1.94、宽0.19~0.21、厚0.04米的木板南北向铺设而成。棺长1.92、宽0.72、残高0.3米。

葬式为仰身直肢。墓主为35~40岁的男性(图一三;图一四)。

图一三 M146平、剖面图

图一四 M146墓室照片(南→北)

2.随葬器物

该墓共出土3件随葬器物,均为陶器,为鬲、罐、尊各1件。鬲和尊分别位于棺椁之间的西北角和东北角,罐则位于椁外东北角的填土内(图一四)。

陶鬲 1件。M146∶3,夹砂褐陶,侈口,折沿,方唇,束颈,深弧腹,裆部下鼓,下附三实心锥形足,颈部以下饰细绳纹,腹上部有一周呈麦穗状附加堆纹。口径15.7、腹径16.8、高17.1厘米(图一五,1;图一六)。

图一五 M146随葬陶器

图一六 陶鬲(M146∶3)

陶尊 1件。M146∶2,泥质灰陶,侈口,折沿,圆唇,唇部有一周凹弦纹,深弧腹微鼓,底微凹,腹部饰弦断绳纹,绳纹延伸至器底一周。口径20、腹径19.2、底径12.3、高20厘米(图一五,2)。

陶罐 1件。M146∶1,泥质灰陶,侈口,折沿,圆唇,束颈,鼓腹,底微凹,腹部饰弦断细绳纹,绳纹延伸至器底一周。口径15.2、腹径24.6、底径12、高27.2厘米(图一五,3)。

(五)M191

1.墓葬形制

土坑竖穴木椁墓,南北向,方向10°。墓室平面呈长方形,口底同大,四壁较粗糙,墓底较平坦。墓口长3.2、宽2、距现地表深0.7米,墓底距现地表深3.6米。

葬具为一椁一棺。木椁,置于墓室中央,平面呈长方形,由椁底板、椁帮、椁挡板和椁盖板组成。椁底板由10块长0.74、宽0.2~0.22、厚0.08米的木板东西向铺设而成。椁帮由长2.92、宽0.06、厚0.2米的方木组成,椁挡板由长1.74、宽0.06、厚0.2米的方木组成。

图一七 M191平、剖面图

椁盖板仅存一层灰痕。椁室长2.92、宽1.74、残高0.5米。木棺,置于椁室中部偏北,平面呈长方形,已朽。棺底板由3块长2.21、宽0.22~0.25、厚0.06米的木板南北向铺设而成。棺长2.21、宽0.74、残高0.2米。

葬式为仰身直肢。墓主为45~50岁的男性(图一六)。

图二〇 陶罐(M191∶1)

2.随葬器物

共出土3件随葬器物,均为陶器,为1件鬲和2件罐,全部放置于棺椁之间东侧。

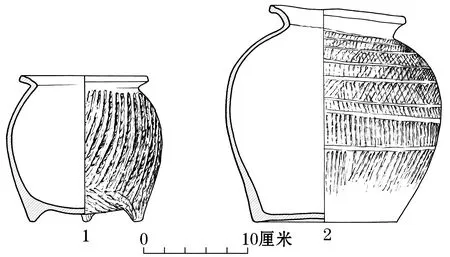

陶鬲 1件。M191∶2,夹砂灰陶,侈口,折沿,方唇,束颈,鼓腹,裆部下鼓,下附三实心锥形足,颈部以下饰粗绳纹。口径12.4、腹径15、高14厘米(图一八,1;图一九)。

图一八 M191随葬陶器

图一九 陶鬲(M191∶2)

陶罐 2件。M191∶1,泥质灰陶,侈口,斜折沿,方唇,束颈,鼓腹,平底微凹,颈部以下饰弦断绳纹。口径13、腹径20.8、底径13.8、高20.8厘米(图一八,2;图二○)。M191∶3。泥质褐陶,侈口,残碎严重无法修复。

(六)M212

1.墓葬形制

土坑竖穴木椁墓,南北向,方向10°。墓室平面呈长方形,口底同大,四壁较平整,平底。墓口长2.6、宽1.3、距现地表深0.5米。墓底距现地表深2.8米。墓室北壁东端有一方形壁龛,壁龛长0.46、高0.3、进深0.2、距现地表深1.9米。

葬具为一椁一棺。木椁,位于墓室中央,平面呈“亚”字形,由椁底板、椁帮、椁挡板、椁盖板组成。椁底板由5块长2.24、宽0.18、厚0.06米的木板南北向铺设而成。东西椁帮由长2.12、宽0.1、厚0.1米的方木组成。南北椁挡板由长1.06、宽0.1、厚0.1米的方木组成,椁帮两端插入档板凹形榫卯之内。椁盖板仅存一层灰痕。椁室长2.24、宽1.06、残高0.2米。木棺,位于椁室中部偏南,平面呈长方形,棺底板由3块长1.94、宽0.17~0.2、厚0.05米的木板南北向铺设而成。棺长1.94、宽0.52~0.58、残高0.12米。

葬式为仰身直肢。墓主为20~23岁的男性(图二一;图二二)。

图二一 M212墓室(西→东)

图二二 M212平、剖面图

2.随葬器物

该墓随葬器物共2件,均为陶器,2件带耳罐被放置于墓室东北角的壁龛内。

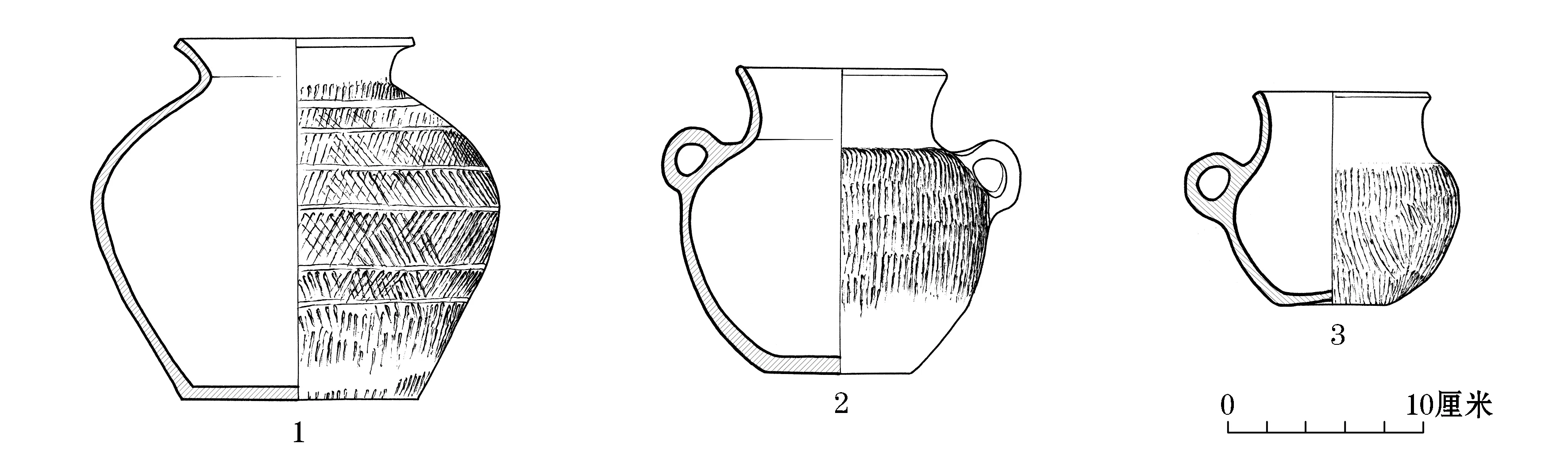

陶带耳罐 2件。M212∶1,夹砂灰陶,内含蚌壳粉末,侈口,方唇,长束颈,鼓腹,平底,上腹部贴塑两桥形耳,腹部饰纵向细绳纹。口径12.4、腹径15.3、底径8.6、通高14厘米(图二三;图二五,1)。M212∶2,夹砂灰陶,内含蚌壳粉末,侈口,方唇,长束颈,扁圆腹,平底,下附三实心锥形足,上腹部贴塑一对桥形耳,腹部饰交错细绳纹。口径11.6、腹径12.8、底径8.4、高13厘米(图二四;图二五,2)。

图二三 陶带耳罐(M212∶1)

图二四 陶带耳罐(M212∶2)

图二五 M212随葬陶器

(七)M251

1.墓葬形制

土坑竖穴墓,东西向,方向265°。墓室平面呈长方形,口底同大,四壁较粗糙,平底。墓口长2.46、宽1.16、距现地表深0.7米。墓底距现地表深2.5米。在距现地表深1.5米处墓室西壁弧形外扩形成壁龛,宽1.16、高0.8、进深0.22米。

葬具为单棺。木棺,位于墓室中央,平面呈长方形,棺底板由4块长2.14、宽0.19~0.21、厚0.06米的木板东西方向铺设而成。棺长2.14、宽0.78、残高0.4米。

葬式为仰身直肢。墓主为30~40岁的男性(图二六)。

图二六 M251平、剖面图

2.随葬器物

共出土3件随葬器物,均为陶器,为鬲、带耳罐和罐各1件,均置于墓室西壁壁龛内。

陶鬲 1件。M251∶1,夹砂灰陶,侈口,折沿,方唇,束颈,深弧腹,裆部下鼓,下附三实心柱足,腹部饰纵向绳纹。口径12、腹径14.6、高15.4厘米(图二七,1)。

图二七 M251随葬陶器

陶带耳罐 1件。M251∶2,泥质灰陶,侈口,方唇,短束颈,圆鼓腹,平底,下附三实心锥形足,上腹部贴塑两桥形耳,腹部饰细绳纹,颈部依稀可见浅绳纹。口径11.4、腹径13、底径7.6、高13.4厘米(图二七,2)。

陶罐 1件。M251∶3,泥质褐陶,侈口,斜折沿,方唇,束颈,鼓腹,平底,腹部饰弦断绳纹。口径13、腹径20.4、底径11.6、高22厘米(图二七,3)。

(八)M397

1.墓葬形制

土坑竖穴墓,东西向,方向275°。墓室平面呈长方形,口底同大,四壁较粗糙,平底。墓口长2.2、宽1.2、距现地表深0.44米,墓底距现地表深2.2米。

葬具为单棺。木棺,位于墓室西南,平面略呈长方形,棺底板由3块长1.5、宽0.2~0.24、厚0.06米的木板东西向铺设而成。棺长1.5、宽0.62~0.68、残高0.32米。

葬式为仰身屈肢。墓主为50多岁的男性(图二八)。

图二八 M397平、剖面图

2.随葬器物

该墓共出土3件器物。均为陶器,1件罐和2件带耳罐并排放置于棺外西侧。

陶罐 1件。M397∶1,泥质灰陶,侈口,折沿,方唇,束颈,鼓腹,平底,腹部饰弦断细绳纹。口径11.8、腹径20.9、底径12.2、高18.5厘米(图二九,1)。

图二九 M397随葬陶器

陶带耳罐 2件。M397∶2,泥质灰陶,侈口,方唇,束颈,鼓腹,平底,上腹部有一对桥形耳,腹部饰纵向细绳纹。口径10.7、腹径15.8、底径7.2、高15.5厘米(图二九,2)。M397∶3,泥质灰陶,侈口,圆唇,长束颈,鼓腹,平底,上腹部有一桥形耳,腹部饰细绳纹。口径8.6、腹径12、底径6、高10.8厘米(图二九,3)。

(九)M402

1.墓葬形制

土坑竖穴木椁墓,东西向,方向274°。墓室平面呈长方形,口底同大,四壁较粗糙,平底。墓口长2.64~2.88、宽1.44~1.6、距现地表深0.35米,墓底距现地表深3.7米。

葬具为一椁一棺。木椁,位于墓室中央,平面呈“亚”字形,由椁盖板、椁挡板、椁帮、椁底板组成。椁底板由12块长1.02~1.16、宽0.16~0.22、厚0.08米的木板南北向铺设而成。东西挡板由长1.2~1.34、宽0.1、厚0.2米的木板组成。南北椁帮由长2.3、宽0.1、厚0.2米的木板组成。椁帮两端全部插入挡板“凹”字形榫卯之内。椁盖板由12块长1.1~1.3、宽0.16~0.2、厚0.06米的木板东西向铺设而成。椁长2.4、宽1.2~1.34、残高0.5米。木棺,位于椁室中部偏东,平面呈长方形,已朽,棺底板由3块长2、宽0.2~0.22、厚0.06米的木板东西向铺设而成。棺长2、宽0.62、残高0.2米。

葬式为仰身直肢。墓主为20~30岁的女性(图三○;图三一)。

图三○ M402平、剖面图

图三一 M402墓室

2.随葬器物

共出土5件随葬器物,1件铜环位于棺内人骨右侧肩胛骨处,1件铜带钩位于棺椁之间南侧,1件陶鼎放于棺椁之间东南角,1件陶带耳罐和1件陶罐均位于棺椁之间西南角。

陶鼎 1件。M402∶5,夹砂灰陶,子母口,缺盖,扁鼓腹,圜底,腹上部附双耳外撇,下附三矮蹄形足,素面。口径12.8、腹径19.8、高16厘米(图三二;图三四,1)。

图三二 陶鼎(M402∶5)

陶带耳罐 1件。M402∶4,泥质灰陶,侈口,方唇,长束颈,鼓腹,平底,上腹部有对称两桥形耳,下附三实心矮锥形足,颈部饰经过涂抹的模糊纵向绳纹,腹部饰交错绳纹,底部有烟炱痕迹。口径12.8、腹径15.4、底径7、高17厘米(图三三;图三四,2)。

图三三 陶带耳罐(M402∶4)

图三四 M402随葬器物

陶罐 1件。M402∶3,泥质灰陶,侈口,圆唇,短束颈,深弧腹,底微凹,腹部饰弦断交错细绳纹。口径12.6、腹径17、底径8.4、高20.2厘米(图三四,5;图三五)。

图三五 陶罐(M402∶3)

铜带钩 1件。M402∶1,琵琶形,钩体细长,断面呈圆角三角形,近圆形纽。长11.7厘米(图三四,4)。

铜环 1件。M402∶2,环形,断面呈矩形,素面。外径7.2、内径5.7厘米(图三四,3)。

(十)M405

1.墓葬形制

土坑竖穴木椁墓,东西向,方向276°。墓室平面呈长方形,口大底小,四壁较齐整,墓底平坦,墓室填土夯筑,夯层厚15厘米。墓口长3.2、宽2、距现地表深0.5米;墓底长2.96、宽1.76、距现地表深5.86米。

葬具为一椁两棺。木椁,位于墓室中央,平面呈“亚”字形,已朽,由椁盖板、椁帮、椁挡板、椁底板组成。椁底板由14块长1.5、宽0.22~0.25、厚0.1米的木板南北向铺设而成;南北椁帮板由长2.46~2.6、宽0.2、厚0.06~0.1米的方木自下而上建于椁底板之上;东西挡板由长1.64、宽0.2、厚0.08~0.1米的方木自下而上叠砌而成。椁帮两端与挡板两端“凹”字形榫卯相衔接。盖板由长1.64、宽0.16~0.34、厚0.1米的木板南北向铺设在椁室之上。椁室长2.68、宽1.64、高1.3米。外棺,平面略呈长方形,已朽,长2.16、宽1.1、残高0.65米。内棺,平面略呈长方形,已朽,位于外棺中部,底板由3块长1.98、宽0.2~0.22、厚0.06米的木板东西向铺设而成。棺室长1.98、宽0.64、残高0.65米。

葬式为仰身直肢。墓主为25~30岁的女性(图三六)。

图三六 M405平、剖面图

2.随葬器物

共出土9件随葬品。1件铜带钩位于棺内墓主小腿旁,2件陶豆柄小壶分别位于外棺与内棺之间的东北角和东南角,其余陶器有2件鼎、2件盖豆和2件异形壶,均位于椁与外棺之间北侧。

陶鼎 2件。形制相同。泥质灰陶,子母口内敛,深腹,底近平,下附三空心长蹄形足,口沿下方形双附耳外撇,弧形盖无纽,素面,腹部可见轮修痕迹。M405∶4,口径19.2、腹径21.6、高23.8厘米(图三七;图三九,1)。M405∶5,口径17、腹径20.4、高23.3厘米(图三九,2)。

图三七 陶鼎(M405∶4)

图三八 陶异形壶(M405∶2)

图三九 M405随葬器物

陶盖豆 2件。M405∶1,泥质褐陶,子母口微敛,深鼓腹,短粗柄,喇叭形底座,弧形盖,盖顶无捉手,素面。口径17、腹径20.4、底径14.6、通高21厘米(图三九,3)。M405∶6,泥质灰陶,子母口微敛,深腹,短粗柄,喇叭形底座,弧形盖,盖上饰三周模糊的瓦棱纹,盖顶有低矮的喇叭形捉手,素面。口径19.4、腹径21.4、底径15.6、通高20.4厘米(图三九,4)。

陶异形壶 2件。M405∶2,侈口,圆唇,粗束颈,溜肩,深弧腹,平底,接近底部有不清晰的纵向绳纹。口径11.8、腹径16.1、底径12.4、高22.5厘米(图三八;图三九,5)。M405∶3,口微侈,圆唇,颈微束,溜肩,深弧腹,平底,下腹部近底处有模糊的绳纹痕迹。口径11.6、腹径17.6、底径14、高25厘米(图三九,6)。

陶豆柄小壶 2件。形制相同,一件完整,一件底部残缺。泥质褐陶,小直口,圆唇,鼓腹,喇叭形底座,斗笠状盖,颈部有两周凹弦纹,腹部有数道轮修痕迹。M405∶7,完整,口径6.8、腹径13.4、底径12.8、高19.2厘米(图三九,7)。M405∶8,底部残缺,口径6.8、腹径13.4、残高16.1厘米(图三九,8)。

铜带钩 1件。M405∶9,琵琶形,钩体细长,略微弯弧变形,上有一道凸棱,断面呈三角形,椭圆形纽。长6.1厘米(图三九,9)。

二、年代问题与文化因素分析

后寨墓地这批东周时期墓葬出土器物形制较特殊,部分器物如带耳罐此前在其他地区仅有零星出土,筒形壶更是从未在其他地区有过发现。但本地土著文化器物与中原器物多有共同出土的组合,因此,其年代可根据同出的中原器物进行判断。

陶带耳罐此前仅在平鲁井坪南梁墓地①集中出土,但该墓地材料未经完整公布,M251的带耳罐颈部较短者特征与太原赵卿墓②出土的铜带耳罐相近,除此之外,与M212形制十分接近的带耳罐曾在侯马牛村古城南墓地③出土2件,滕铭予曾根据这两座墓葬出土的中原器物将年代定为战国早期④,据此可知,春秋时期的带耳罐颈部较短,战国早期则变为长束颈,M95中出土的带耳罐束颈很短,应较赵卿墓更早一些。因此,后寨墓地的带耳罐年代上限可早至春秋末期,下限可晚至战国早期。

除带耳罐之外,陶鬲形制也较为特殊,后寨墓地出土的陶鬲裆部下鼓,与清涧李家崖东周墓⑤和岚县梁家庄⑥出土陶鬲接近,此前多认为此类鬲的年代为春秋晚期,但在后寨M251中与短束颈带耳罐共出,在M53中更是与战国时期中原陶礼器共同出土,因此,此类鬲的年代当为战国早期偏早—战国中期偏早更为合适。鬲的器物组合中大多与侈口鼓腹罐共同出现,显然为一种较为固定的随葬陶器组合,这样的组合同样见于李家崖、梁家庄和北七汲⑦。

后寨出土的中原陶礼器以鼎、豆、壶最为常见,还有部分盘、匜、豆柄小壶、甗等,所出器形与榆次猫儿岭⑧、忻州上社⑨出土的同类器物特征十分接近,尤其是最大腹径靠上的鼎,此前主要集中出现与太原—忻州一带,根据以往的研究结果,年代应为战国早期偏晚—战国中期偏早为宜。

根据主要陶器组合差异可将后寨东周时期墓葬陶器墓划分为3组。

A组的带耳罐、深弧腹绳纹罐等器物与内蒙古忻州窑子墓地⑩、鄂尔多斯周边东周墓葬出土器物有较强的相似性,且A组墓葬中存在使用动物头、蹄部位殉葬的殉牲习俗,这一习俗也是内蒙古地区常见的葬俗。A组器物的年代上限也最早,因此,A组人群应为最早的本地土著人群,这一人群与内蒙古毛庆沟文化、桃红巴拉文化有很强的联系。但内蒙古中南部战国墓葬中常见的鹤嘴斧、短剑、兽形牌饰、带扣等青铜小件器则不见于后寨,后寨的殉牲种类中也存在数量较多的猪,显然游牧性要远远低于内蒙古地区,且二者的墓葬形制也有着巨大差异,因此,后寨A组应是一个与内蒙古中南部文化有别独立的考古学文化。

B组以鬲、侈口鼓腹罐为最常见组合,这类组合在清涧李家崖东周墓、河北平山北七汲墓地均有发现,而侈口鼓腹罐则是玉皇庙文化陶器中最主要的器形,杨建华认为,玉皇庙文化应为代国文化,且代国与中山国均为白狄从陕北一带迁徙后建立的国家,后寨东周墓葬B组器物与这几处墓地显示出较强的联系性,因此,B组人群可能与白狄有关。

C组以鼎、豆、壶等陶礼器为典型器物组合,其中,出土较多的最大腹径位于上腹部、尖圜底的鼎多出土于忻州、太原一带,该地区为赵国的势力范围,有部分墓葬出土豆柄小壶,也是赵国最具代表性的陶礼器器形之一,因此,C组人群应为赵人无疑。

三、结 语

后寨墓地东周墓葬器物种类多样,表示出十分复杂的人群特征,这与东周时期当地复杂的历史进程有关,从后寨墓地出土器物看,至迟在战国早期偏晚阶段,朔州地区应该已经被并入赵国的势力范围,但本地人群并没有很快就遭到驱逐,而是与赵人共同生活在同一地区,甚至死后埋葬在同一墓地,且在墓地中也没有明显的区域划分,将各组墓葬隔开。A组墓葬在赵人到来后却较早期数量更多,文化仍继续发展了一段时间,但器物组合中开始出现鼎、盖豆、浅盘豆等中原陶礼器,应是受到了赵文化的强烈影响所致,直至战国中期以后才被赵文化彻底同化。但与之不同的是,B组墓葬在战国早期偏晚C组墓葬出现之后就大幅减少,在战国中期彻底消失,这一情况可能与赵襄子灭代有关。后寨东周时期墓葬文化因素十分复杂,是研究赵国向北扩张过程及与晋北土著文化交融情况的重要材料,对研究东周时期中原农耕文明与北方草原文明交融情况具有重要的学术价值。

附记:本次发掘项目负责人为马昇,现场负责人为高振华;参加发掘的有贾尧、孙先徒、高平如、马泉、孙兵、张辉等;整理和报告撰写工作由高振华负责,张琪、贾尧、崔鹏等参加;陶器修复由冯玉兵、刘东洪完成;现场及器物摄影由梁孝、王乐完成;绘图由孙先徒、高平如、翟玉照等完成。此外,太原师范学院、景德镇陶瓷大学、山西大学、山西旅游职业学院等高校的多名实习生参与了发掘和资料整理,在此一并致谢。

执笔:高振华 张 琪 刘 元 赫志刚

注 释:

① 高平如:《平鲁井坪楼烦墓》,《文物季刊》1992年第1期。

② 山西省考古研究所:《太原晋国赵卿墓》,文物出版社1996年。

③ 山西省考古研究所侯马工作站:《侯马牛村古城南墓葬发掘报告》,《晋都新田》,山西人民出版社1996年。

④ 滕铭予:《东周时期三晋地区的北方文化因素》,《边疆考古研究》(第10辑),科学出版社2011年。

⑤ 陕西省考古研究院:《李家崖》,文物出版社2013年。

⑥ 山西省考古研究所:《岚县梁家庄东周墓》,《中国国家博物馆馆刊》2012年第9期。

⑦ 河北省文物考古研究院:《朔黄铁路平山段古中山国墓葬发掘报告》,科学出版社2020年。

⑧ 猫儿岭考古队:《1984年榆次猫儿岭战国墓葬发掘简报》,《三晋考古》(第一辑),山西人民出版社1994年。

⑨ 山西省考古研究所:《忻州上社战国墓发掘报告》,《三晋考古》(第三辑),山西人民出版社2006年。

⑩ 内蒙古自治区文物考古研究所:《岱海地区东周墓群发掘报告》,科学出版社2016年。