吉林镇赉县后少力古城遗址调查简报

2022-12-19吉林省文物考古研究所

吉林省文物考古研究所

〔内容提要〕 2019年,吉林省文物考古研究所对吉林省镇赉县后少力古城及其周边进行了考古调查,调查显示后少力古城周边存在着大量遗存,形成了后少力遗址群,其中包括高等级建筑区、小型建筑区、普通居住区和手工业区四个部分,高等级建筑区是遗址群的核心部分,其包含了后少力古城在内数个高等级建筑群,调查显示,后少力遗址群内建筑规格等级高,结构功能复杂,是东北地区少见的元代大型遗址群。

一、遗址概况

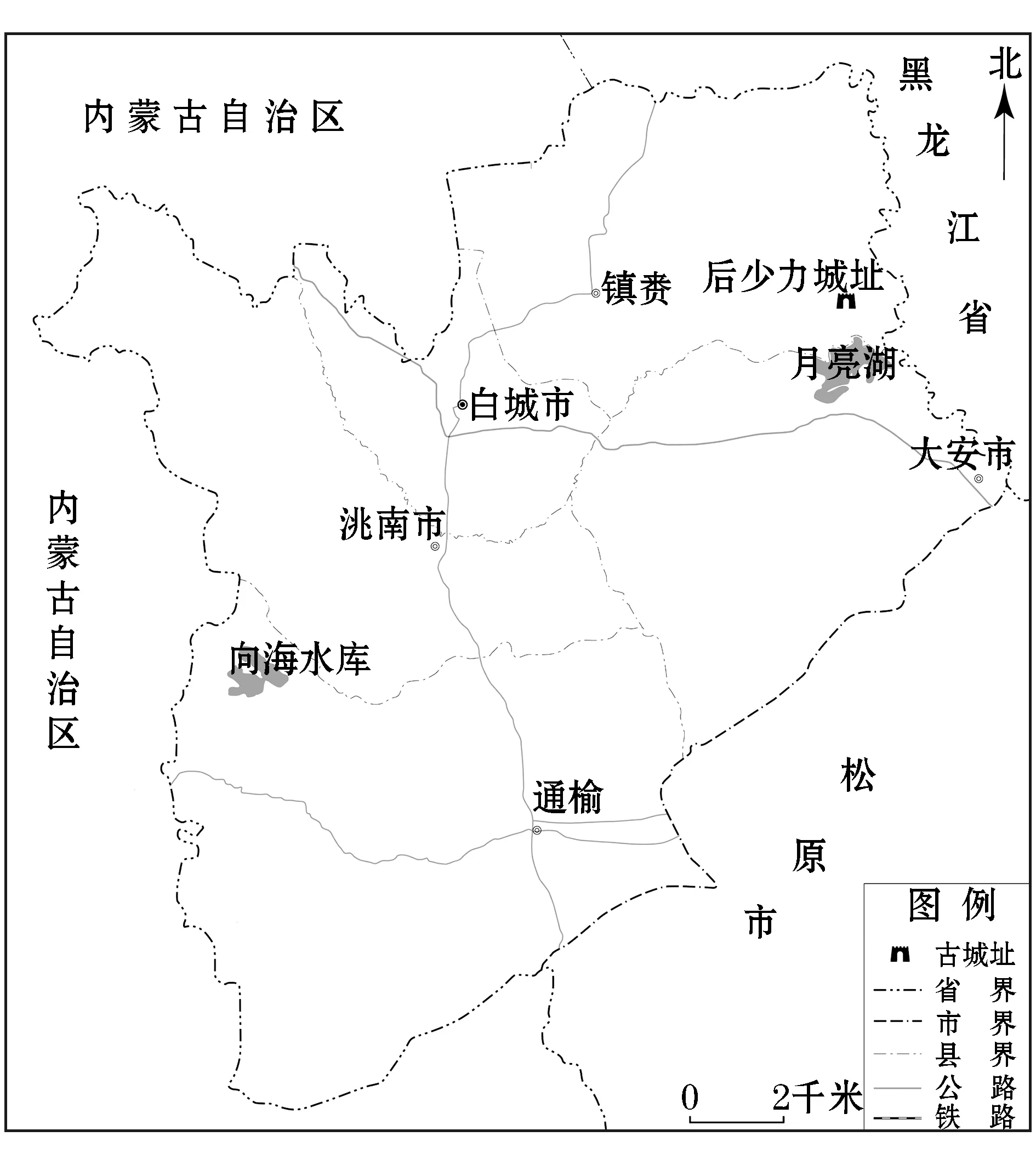

后少力古城址位于吉林省白城市镇赉县后少力村西侧的一条东北—西南走向的土岗顶部,土岗东为嫩江故道形成的牛河湖沼。土岗西部北侧坡度较陡,部分遗址已经崩塌破坏。南侧坡度较缓。地理坐标为东经123°53′,北纬45°49′(图一)。据《镇赉县文物志》①记载有后少力元代城址,该城平面呈长方形。南北城墙长200米,东西城墙长150米,开南北两门。城址南北部的洼地现开垦为水田,城址本地表现状为旱田,主要种植作物为玉米。

图一 后少力城址位置图

吉林省内明确的元代遗存较少,后少力城址是吉林省西部地区保存较为完好的大规模元代遗存。1962年,白城地区进行文物普查即对后少力城址进行过调查记录。2000年,白城市博物馆郭珉、宋德辉对城址进行再次调查,此次调查绘制了城址平面图,并认为城址时代属于元代②。2016年,吉林省文物考古研究所对后少力城址的外围建筑进行了发掘清理,清理出以建筑构件为主的大量遗物,通过此次发掘,明确了后少力城址年代问题,并且确认后少力城址内存在元代高等级建筑址③。

二、工作方法

通过以往的工作,基本确认后少力城址为元代遗存,但是,对于城址的布局及周围功能区的划分还不清楚。为此,吉林省文物考古研究所于2019年春组织人员对后少力城址及周边相关元代遗存进行田野考古调查。本次考古调查采用的是重点遗迹调查法,主要关注点在地表遗迹的分布情况,根据地表遗物判断遗迹的规模、等级、功能等。

调查中可供识别的遗迹主要有几类,在城址之外,还分布有大型建筑址、普通居住区、手工业区等。

大型建筑址的判断关键在于寻找存留的夯土台基及其建筑类遗物,夯土台基类建筑址按其保存状况可分为如下三类:第一类为地表迹象明显的大型台基,此类台基规模大,与现地表高差明显,地表砖瓦类建筑遗物多,常见琉璃瓦及其他高等级建筑构件,此类台基往往是大型建筑址内的核心建筑(图二);第二类建筑址地表迹象较为明显,可见到明显的地表隆起现象或一定范围的土质土色差异,地表散布有砖瓦类建筑遗物,此类建筑址规模相对较大,建筑等级往往不如第一类台基高(图三);第三类建筑址地表迹象相对明显,此类建筑址地表无明显的隆起现象,但可见一定范围内的土质土色差异,并可见地表散布有砖瓦类的建筑遗物(图四)。

图二 第一类建筑址地表迹象

图三 第二类建筑址地表迹象

图四 第三类建筑址地表迹象

普通居住区的判断关键在于地表遗物遗迹,地表分布有红烧土圈及条带状黑灰土可确认为房址内火坑及灶的遗留,即可确认为明确的房址。可标记为居住区内明确的房址,在较大的范围内存在砖瓦、陶瓷片等遗物,可认为该范围应属于居住区。可粗略划定居住区范围。

图五 调查辨识出的遗迹点分布图

手工业区的判断关键同样在于特定的具有指示意义的遗迹和遗物,如马蹄形窑砖多为东北地区辽金时期陶器烧制时所用,地表如分布有马蹄砖,以及大量窑余垃圾即可判断附近存在烧制陶器的陶窑址,地表有大量红烧土和烧熔烧残的砖瓦即可判断为烧制砖瓦的窑址。

三、调查结果

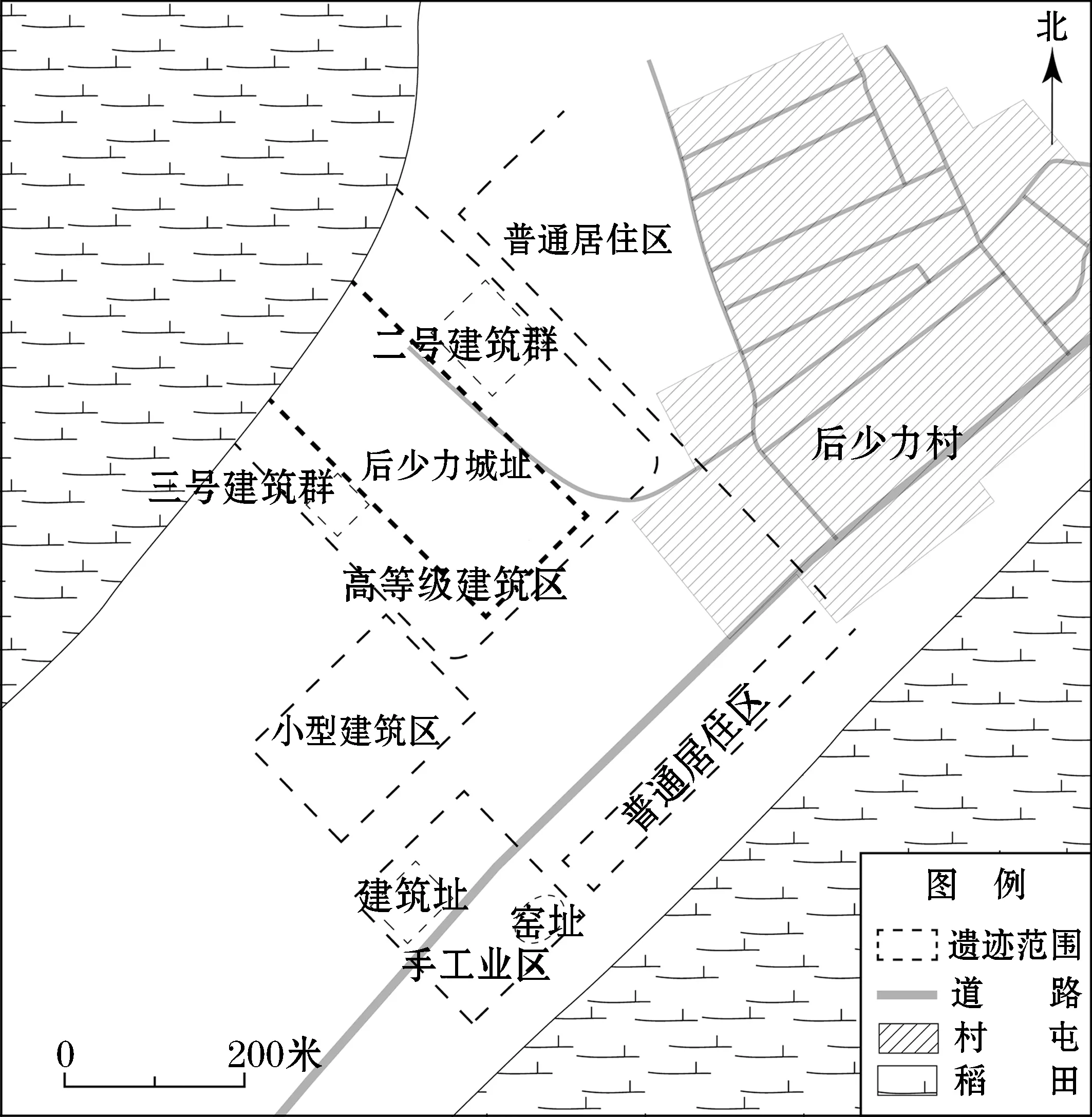

综合上述遗迹判定方法,本次对后少力城址及周边的调查辨识出一大批遗迹现象,通过奥维互动地图浏览器系统对这些遗迹进行标记④,通过遗迹地表形态和遗迹表面遗物及遗迹的空间分布规律综合判断,后少力城址及周边遗存可划分为几个大的功能区,其中,居于主体地位的是以后少力城址为核心的高等级建筑区,高等级建筑区内的建筑址皆成群组分布,绝大多数建筑址都是建在夯土台基之上的砖瓦结构建筑,部分建筑址还使用绿釉、黄釉琉璃瓦。

在高等级建筑区西南侧散布有小型建筑群,小型建筑群位于土岗西南坡,该区域内的建筑群多由2~3个建筑址构成,建筑址多建于夯土台基之上,部分建筑为砖瓦结构,极少见琉璃瓦。

高等级建筑区东北为普通居住区,该区域位于土岗的东坡上,区域内不见夯土台基遗留,少部分建筑为砖瓦结构。地表多见陶瓷片等遗物(图六)。

图六 后少力城址及周边遗存功能分区图

高等级建筑区西南,小型建筑群南部,分布有砖瓦窑址,该区域位于土岗南坡下。应该是手工业分布区,小型建筑群内部分建筑也应有手工业职能。

在砖瓦窑东侧,为普通居住区,该居住区与砖瓦窑被一条南北向沟隔开。同时该居住区与高等级建筑区东侧普通居住区相连,但其北部与高等级建筑区有一定间隔,该区域内不见砖瓦结构建筑,地表遗物以陶器为主,基本不见瓷器。

具体遗迹情况简报如下。

(一)高等级建筑区

高等级建筑区位于土岗顶部的遗址核心区,由后少力城址、二号和三号3个建筑群构成。其中,后少力城址为核心性建筑群,面积较大,东侧为二号建筑群,分布范围较一号建筑群小。

西侧为三号建筑群,分布范围最小。

1.后少力城址

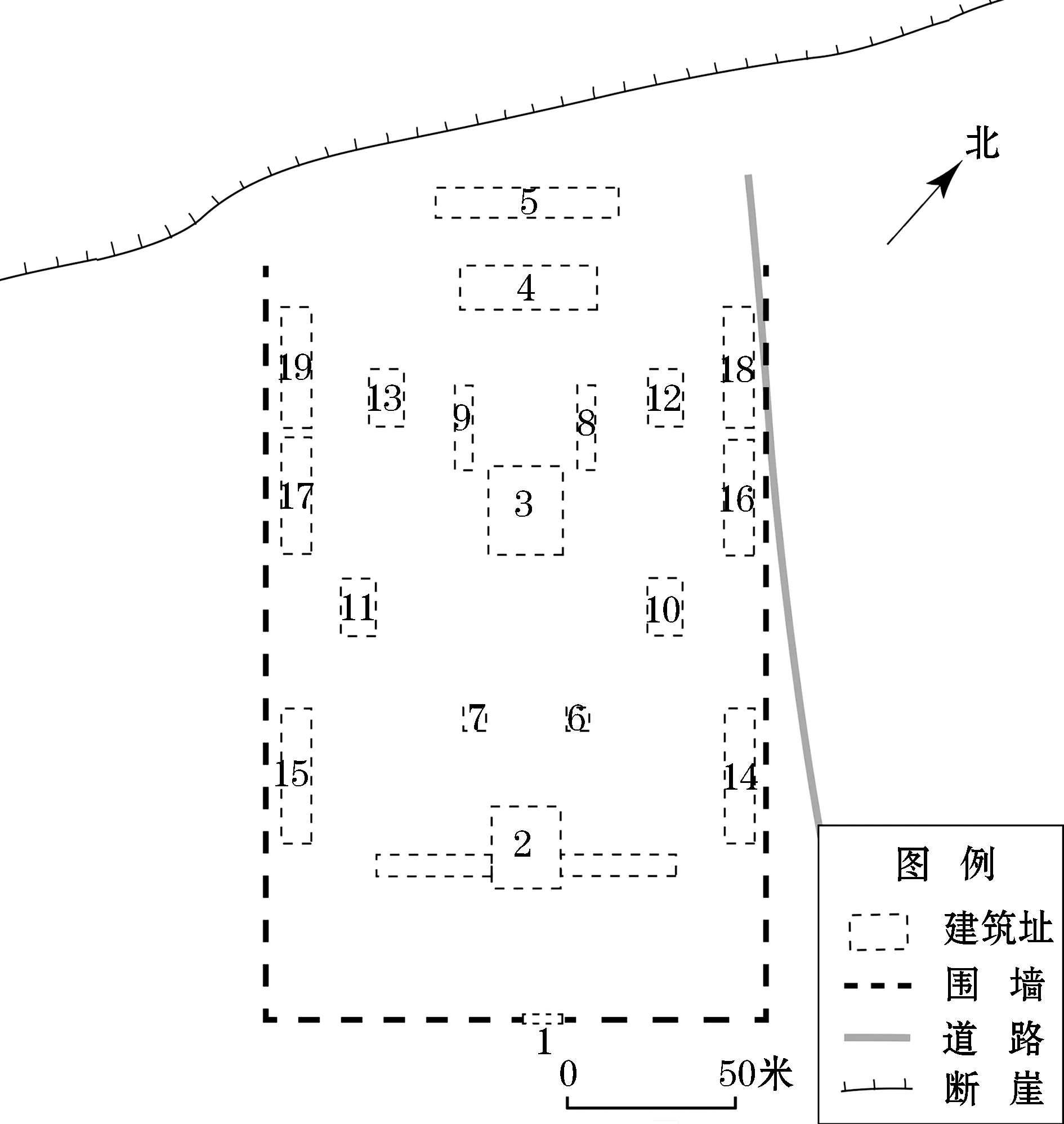

后少力城址内分布有19个建筑址。现存整体跨度南北长约250、东西宽约150米。整体方向垂直于所处的土岗,后少力城址朝向南偏东45°。从卫星图片和地表调查看,城址外围存在有围墙,其北侧受自然断崖崩塌侵蚀破坏。后少力城址是该区域内规模最大,等级最高的建筑群(图七)。

图七 后少力城址建筑址分布示意图

后少力城址建筑布局为中轴对称式,中轴线上自南向北分布有1、2、3、4、5号建筑址。东西两侧各有三排建筑址,形成七纵七横建筑格局。中轴线东一排由6、8两座建筑址组成。东二排由10、12两座建筑址组成,东三排由14、16、18三座建筑址组成。中轴线西一排由7、9两座建筑址组成,西二排由11、13两座建筑址组成,西三排由15、17、19三座建筑址组成。

横排第一重建筑为1号建筑址,第二重建筑为2号建筑址和其东西两侧廊状结构组成。第三重建筑10、6、7、11四座建筑址组成,第四重建筑由16、3、17三座建筑址组成,第五重建筑由12、8、9、13四座建筑址组成,第六重建筑由4号建筑址组成,第七重建筑由5号建筑址组成。

下面选介后少力城址内的各个建筑址。

1号建筑址位于后少力城址的最南端,也是建筑中轴线的最顶端。建筑址地表无明显起伏现象。土质土色亦无差别。地表可见砖瓦遗物,遗物破碎程度不高,呈东西条带状分布,分布范围东西长约6~7、南北宽约2~3米。根据其位置和分布范围推测1号基址可能为影壁或牌坊类遗存(图八)。

图八 1号建筑址(人立处)相对位置(东→西)

2号建筑址位于后少力城址南部,中轴线的第二个建筑址。地表起伏明显,与周围地表高差可达3米有余。基址体量巨大,地表散布有大量砖瓦,遗物分布范围东西长约25、南北宽约30米。2号建筑基址向东西两侧延伸出两个廊式结构,该结构在过去被认为是后少力城址的城墙。两廊现地表高度低于2号建筑址。南北跨度约10米,地表也分布有砖瓦。从其体量和遗物看,2号建筑址应该是高等级的殿堂式建筑。2号建筑址地表可见绿釉黄釉两色琉璃瓦及瓦当、压挡条等建筑构件。东侧遗物较西侧多,此现象或与建筑倒塌方向有关(图九)。

图九 2号建筑址向西延伸的廊式结构(红线上方隆起)

图一〇 7号建筑址地表色差

3号建筑址位于后少力城址中部,中轴线第三个建筑址。地表起伏明显。与周围地表高差约3米。基址体量与2号建筑基址相当,而两翼没有廊式结构。3号建筑址地表可见绿釉黄釉两色琉璃瓦及瓦当、压挡条等建筑构件,遗物破碎程度较高。从体量和遗物看,3号建筑基址应该是高等级的殿堂式建筑。

4号建筑址位于后少力城址北部,是中轴线上的第四个建筑址。4号建筑址地表起伏较为明显,与周围高差约1米。建筑址位于机耕路北侧林地中,破坏较为严重,地表可见砖瓦类遗存,该基址整体南北跨度较3号建筑址小,东西则过之。

5号建筑址位于后少力城址北端,中轴线最末端的建筑址。建筑址地表破坏较为严重,不见明显的起伏迹象。地表散布有大量二次搬运而来的砖瓦。可见红烧土散布成圈,应该是灶址,地表原生的遗物多为破碎的砖块,瓦少见,应该是东西向成排分布的房址。

7号建筑址位于2号、3号建筑址中部的西侧,与6号建筑址相对,地表起伏较明显,与周围高差约0.5米。土色泛黄呈圆圈状分布,分布范围直径约8~10米。其上散布有瓦砾,砖数量多于瓦,部分砖上存留有白灰痕迹。从其相对位置和体量看,推测7号建筑基址为阁类建筑(图一○)。

8号建筑址位于3、4号建筑址中部的东侧,与9号建筑址东西相对。地表无明显起伏迹象,土色稍泛黄呈南北向条带状分布,其上散布有大量瓦砾。分布范围东西宽约5~6、南北长约15米。从其相对位置和体量看,推测8号建筑基址为南北成排分布的房屋类建筑(图一一)。

图一一 8号建筑址地表遗物

11号建筑址位于7号建筑址西北侧,与10号建筑址东西相对。地表起伏较明显,与周围高差约1米,土色稍泛黄呈南北向条带状分布,基址南部有现代水井一口。地表散布有少量砖瓦类遗物。从其相对位置和体量看,推测11号建筑基址为一房屋类单体建筑。

12号建筑址位于8号建筑址东侧,与10号建筑址南北成排。地表起伏较为明显,与周围地表高差约0.5米,地表散布有砖瓦类遗物,分布范围为直径8~10米的圆圈。建筑址地表散布的瓦件中,有数量较多的琉璃瓦遗存,从其相对位置和体量看,12号建筑址应为一处等级较高的单体建筑。

15号建筑址位于后少力城址西南端,与2号建筑址西侧廊式建筑呈拐角状相连,与14号建筑址东西相对。建筑址地表起伏较为明显,与周围(主要是内侧)地表高差约1米,近拐角处分布面积变大。地表可见砖瓦类遗存。从其相对位置和体量看,15号建筑址应为一处南北成排分布的房屋类建筑。

18号建筑址位于后少力城址东北端,16号建筑址北部,建筑址地表起伏不明显,唯土色较浅呈南北向条带状分布,南部与其南侧的16号建筑址相连。地表可见砖瓦类遗存。分布范围东西宽约5~6、南北长约15米。从其相对位置和体量看,18号建筑址应为一处南北成排分布的房屋类建筑。

后少力城址内2号、3号建筑址夯土台基高大,顶部出土大量砖瓦,并有高等级的黄釉、绿釉琉璃瓦,以及龙纹瓦当和建筑构件,充分体现了建筑的规格等级。后少力城址内建筑布局复杂而又规整,同时也应注意到,后少力城址内部分建筑址地表起伏不明显且遗物较少,不排除部分建筑址兴废继替的可能,也即后少力城址内的建筑址可能并非同时存在,至于其具体先后兴建顺序,则需要进一步的考古工作来验证。

在后少力城址外围的东南角,地表发现大量夯土块,疑似后少力城址城墙的遗留,后少力城址北部被垮塌的断崖破坏,东部则建在一条南北向的隆起沙垅上,因此,无法辨识城墙。2016年吉林省文物考古研究所曾进行过试掘,发现疑似城墙东门的遗迹,其具体形制,有待于考古发掘工作证实。

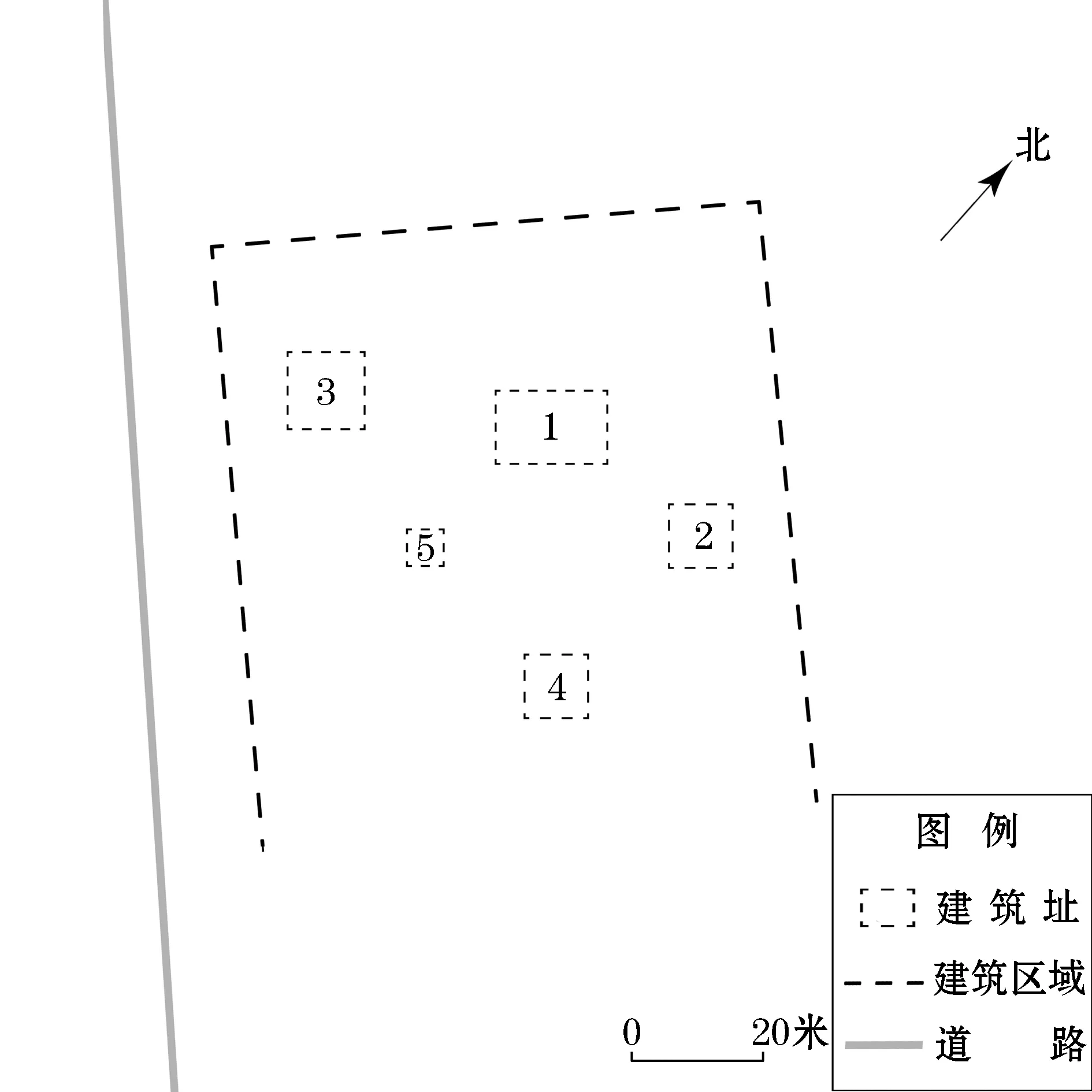

2.二号建筑址群

二号建筑址群位于后少力城址东北部,该建筑址群面积较大,地表可见5座建筑址,建筑址分布整体上无明显的规律性,似存在改建和增建行为。从卫星图片和地表调查看,该建筑址群外围可能存在围墙。

图一二 二号建筑址群示意图

二号建筑群内1号建筑址位于建筑址群的中间最北部,基址地表起伏明显,与周围地表高差约0.5米,土色泛黄呈椭圆形分布。建筑址东西分布范围约15~16、南北约10~12米。地表可见砖瓦、陶瓷片等遗存,从其体量和地表遗物看,1号建筑址应为一处大型的主体建筑址。

2号建筑址位于1号建筑址的东南方,建筑址地表起伏较明显,与周围地表高差约0.5米,土色泛黄呈椭圆形分布。地表可见砖瓦、陶片类遗存,2016年,吉林省文物考古研究所曾对此进行过试掘。从其体量和地表遗物看,2号建筑址应为一处较大的建筑址。

3号建筑址位于1号建筑址的西南方,基址地表起伏明显,与周围地表高差约2米,土色泛黄呈椭圆形分布。分布范围直径约8~10米。地表可见砖瓦类遗存,从其体量和地表遗物看,3号建筑址应为一处大型的单体建筑址。

4号建筑址位于2号建筑址的正南方,建筑址地表起伏较明显,与周围地表高差约0.5米,土色泛黄呈椭圆形分布。地表可见砖瓦、陶片类遗存,从其体量和地表遗物看,4号建筑址应为一处较大的建筑址。

5号建筑址位于3号建筑址的东南,4号建筑址的西侧,地表略有起伏土色泛黄呈椭圆形分布。分布范围4~5米。地表遗物较少。从体量和地表遗物情况看,5号建筑址应为一处较小的单体建筑址。

从二号建筑群内的建筑址分布看,该建筑群内的建筑可能有早晚之分,其中1号、4号建筑址南北成排,2号、5号建筑址东西相对,应该是原有的建筑格局,5号建筑址规模较小,且遗物较少,应该是被破坏后的遗留。3号建筑址位置偏于一隅,且其夯土台基明显高于其他,遗物中有较多琉璃瓦,显示出其规格等级高于建筑群内其他建筑址,因此,推测3号建筑址应是后兴建的单体建筑。

从卫星图片上可以看出,在二号建筑群四周有明显的南北向长方形浅色痕迹,应该是二号建筑群外围围墙痕迹,但是,在地表调查中无法确认,需靠进一步的考古工作验证。

3.三号建筑址群

三号建筑址群位于后少力城址西北侧,紧紧依附于后少力城址。由两座建筑址组成,整体分布无明显规律性。

1号建筑址位于建筑址群的西北部,居于主体地位,地表起伏明显,与周围地表高差约0.8米,土色泛黄呈圆形分布。部分叠压于北侧的机耕路下,西部部分位于防护林内。地表可见砖瓦类遗存,还见琉璃瓦等遗物。从体量和地表遗物看,1号建筑址应为一处大型单体建筑址。

2号建筑址位于1号建筑址东南方,基址地表起伏明显,与周围地表高差约0.8米,土色泛黄呈圆形分布。分布范围直径约25米。地表可见砖瓦类遗存。从体量和地表遗物看,2号基址应为1处大型单体建筑址。

三号建筑址群整体布局简单,两个建筑址体量都较大,建筑规格等级皆较高,不似生活类建筑。且其紧邻后少力城址,推测应是依附于后少力城址的特殊性建筑。

核心建筑区位于整个遗址的中心部分,也位于整个土岗的中部,占地面积较大,显示了其特殊性。建筑区内的建筑址多成群组分布,多数整体布局规整,严谨有序,显然经过了一定的规划。同时地表遗物显示,该区域内建筑皆为砖瓦结构,部分建筑还使用高等级的琉璃瓦等,因此,可以断定,该区域是整个后少力城址及周边遗存的核心部分。

(二)小型建筑区

后少力遗址群小型建筑区位于高等级建筑区西南部,整体位于土岗西坡,现代防护林西侧,西界为一条地表可见的巨大自然南北向沟。建筑区内建筑址分布较为分散,但建筑也建于夯土台基之上,并使用砖瓦材料。经田野调查发现此类建筑址有两处,分别编号小型建筑区1号和2号建筑址。

1号建筑址位于小型建筑区东部居中的位置,建筑址地表起伏明显,与周围地表高差约1米,土色泛黄呈椭圆形分布。分布范围南北约15~16、东西约20~22米。地表可见砖瓦类遗存。建筑址西侧地表有明显的凹陷,部分区域有地表塌陷迹象。从体量和地表遗物看,该建筑址应为一处较大型单体建筑址。

2号建筑址位于小型建筑区西南部,建筑址地表起伏明显,与周围地表高差约0.5米,土色较浅呈椭圆形分布。分布范围南北约6~7、东西约8~10米。地表可见砖瓦类遗存。从其体量和地表遗物看,2号建筑址也应为一处较大的单体建筑址。

小型建筑区内建筑址比较分散,且无明显的规律性,并且该区域内除了建筑址外,其他区域地表遗物极少,应该没有或者有极少量的普通居址。从建筑址分布和功能看,该区域更有可能是其东北部的核心建筑区外围,并不承担单独的功能分区。

(三)手工业区

砖瓦窑址位于整个土岗的西南部,现代公路南侧,其下即为沼泽湿地。窑址地表起伏明显,且分布大量红烧土块。四周散布烧结、烧融的砖瓦碎块,还见少量的残碎琉璃瓦。

在小型建筑区西南部分布一组建筑址,与砖瓦窑址分布区仅隔一条公路。由1号和2号两座建筑址构成,其中1号建筑址可能居于主体地位。由于其南部为现代公路及两侧防护林带,故是否还存在其他建筑址无法判断。

1号建筑址位于这组建筑群的东北部,地表略有起伏,土色较浅呈圆形分布。分布范围直径约6~8米,地表可见砖瓦类遗存,还有硬度较低的青绿色石块出土。从体量和地表遗物看,1号建筑址应为一处小型的主体建筑址。2号建筑址位于1号建筑址的西南方,地表微起伏,土色较浅呈南北向椭圆形分布。分布范围南北约8~10、东西约4米。地表可见少量砖瓦类遗存,也见硬度较低的青绿色石块出土。

该组建筑因公路叠压破坏的关系整体平面布局不清晰,但其紧邻南部的砖瓦窑址,同时地表又有较多质地较软的青灰色碎石,考虑到砖瓦窑址生产的产品包含有琉璃瓦,因而推测,该石料可能与烧制琉璃瓦的釉料有关,该组建筑址可能与砖瓦窑的生产管理相关,至于具体关联度,有待于更多的考古发掘及检测工作。

后少力城址周围均为湖沼环境,对外交通不便,周围又无高等级的城址与遗址,且砖瓦窑区域地表遗弃物不多,说明烧造时间不长。因此,该砖瓦窑应为专门为后少力城址及周边高等级建筑服务。其所烧制的砖瓦总量少,但形制多样,因此,产品也即后少力城址及周边遗存的砖瓦及建筑构件不免存在着因为熟练度不够而产生的粗粝感,同时在形制细节上也有别其他元代遗存。

(四)普通居住区

普通居住区位于高等级建筑区东北部,地表无明显起伏,地表可见大量的陶瓷碎片,部分区域可见砖瓦碎片及夯土块。现代公路南砖瓦窑东部也为普通居住区,该区域内不见砖瓦及瓷片,仅有少量陶片。可见,在普通居住区内由南向北遗物种类丰度减少,这种差异性可能反映了当时居民的贫富差距。在普通居住区内通过地表调查也可确认存在少量带有砖瓦结构的建筑址。

后少力遗址群的普通居住区位于高等级建筑区东部,二者很难说有具体的边界,但是,高等级建筑区内后少力城址南侧很大范围内地表都没有遗物分布,直至现代公路南侧,地表才始见遗物。可见,高等级建筑区至少在后少力城址南部,与普通居住区有着一定空间的间隔。

普通居住区内部,也有着贫富分化,总体来说,中部地区部分地表尚可见砖瓦类遗存,地表陶瓷器遗物也较为丰富,表示这一区域也存在砖瓦建筑,而在普通居住区南部,尤其是现代公路南,则不见砖瓦遗留,亦绝少见瓷器。主要遗物为陶器残片,可见这一区域居民生活水平不高。

四、结 语

本次田野考古调查不仅确认了后少力城址城内建筑布局情况,同时也明确了周边还分布有大型带围墙结构的院落,并且有大面积分布的普通居住址,及为其服务的以砖瓦窑址为代表的手工业遗址。后少力城址居于后少力遗址群高等级建筑区的核心部分,使用琉璃瓦等高等级建筑构件,显示了其较高等建筑规格和等级。

本次调查发现,后少力城址内建筑址众多,布局复杂,且各个建筑址保存情况不一,可能存在增建或改建的迹象,在二号建筑群内表现尤为明显。这种迹象表明,后少力遗址内的建筑址存在年代上分期的可能性,但是,仅凭调查工作是无法实现的,有待进一步的考古工作对其进行深入的研究探讨。

后少力城址及周边遗存地处嫩江岸边,向北连接黑龙江省泰来县塔子城,该城址被认为是元代泰宁路治所所在⑤,向南则可沿江与塔虎城相通,塔虎城为金代始建之肇州,元代城址仍然沿用⑥。由此可见,后少力城址是元代东北地区西部交通线上重要的一环。同时,城址内外的高等级建筑说明该遗址群还带有大型宫殿性质,至于其具体归属,有待进一步研究与探讨。

[基金项目]本文系国家社科基金青年项目“东北地区辽金元城址综合研究”阶段性成果(项目号21CKG018)。

附记:参加2019年春调查工作的有吉林省文物考古研究所安文荣、孟庆旭,洮南市文物管理所董伟佳,白城市博物馆王浩宇、孙婷婷,四平市文化遗产保护中心魏佳明。调查照片由魏佳明、王浩宇拍摄,董伟佳绘制了报告内所用线图。在此对所有参与本次调查的工作人员表示感谢。

执笔:安文荣 孟庆旭

注 释:

① 吉林省文物志编修委员会主编:《镇赉县文物志》,吉林省文物志编修委员会1984年,第109、110页。

② 郭珉、宋德辉:《吉林省镇赉县后少力古城调查》,《北方文物》2003年第4期。

③ 顾聆博、冷文轩:《吉林省镇赉县后少力元代城址》,中国考古学会编:《中国考古学年鉴》(2017),中国社会科学出版社2018年,第224、225页。

④ 此系统为北京元生华网软件有限公司开发的手机地图软件。

⑤ 赵里萌:《中国东北地区辽金元城址的考古学研究》,吉林大学博士学位论文2019年,第157页。

⑥ 彭善国:《前郭塔虎城的分期与年代——以2000年发掘资料为中心》,《边疆考古研究》(第18辑),科学出版社2015年,第301—311页。