明陈忠夫妇墓志铭考释

2022-12-19武忠俊

武忠俊 闻 辉

(1.大连民族大学中华民族共同体历史研究所 2.锦州市义县文物保护研究中心)

〔内容提要〕《故世袭明威将军陈公讳忠墓志铭》《义州卫陈夫人董氏墓志铭》,现藏于辽宁省义县文物保护研究中心。两块墓志保存完整,详述陈忠及其夫人董氏的生平。通过对墓志的考释可知,陈忠为陈友谅家族的五世后人,世袭正四品义州卫指挥佥事,永乐二十年(1422)随明成祖北征蒙古,参与屈裂儿河之战并立有战功。陈忠在辽东义州掌握着重要的军事权力,与地方武官家族多有联姻。这两块墓志可以为陈友谅后裔的相关研究提供新的信息补充,对于明初北方军事及辽东地方史研究也多有助益。

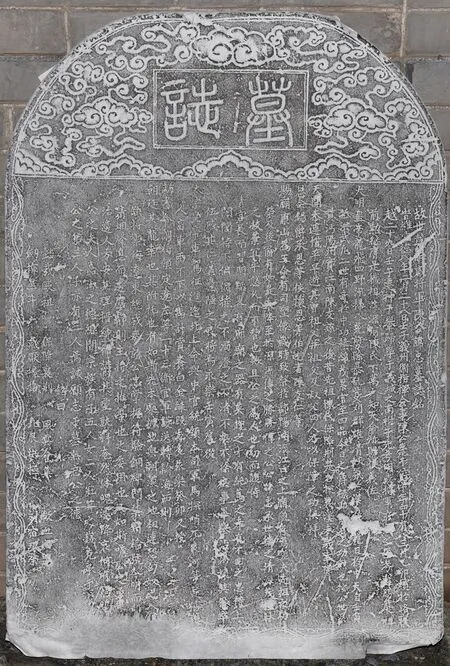

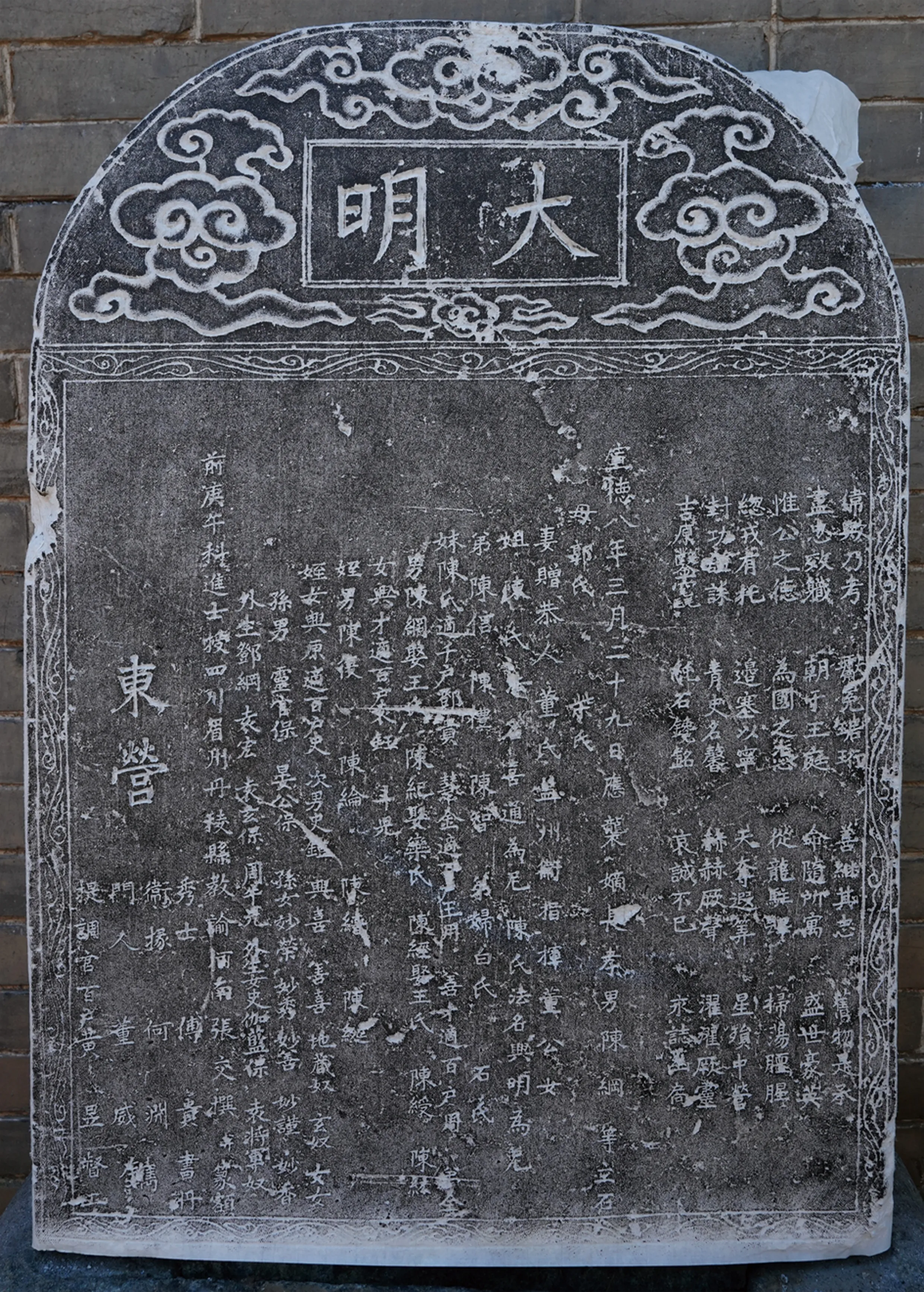

两块明代陈忠夫妇墓志,原立于辽宁省锦州市义县塔山陈忠墓地,20世纪70年代,移置义县文物保管所(今义县文物保护研究中心)。墓志全称《故世袭明威将军陈公讳忠墓志铭》(以下简称《陈忠墓志》)、《义州卫陈夫人董氏墓志铭》(以下简称《董氏墓志》)。《陈忠墓志》刻于明宣德八年(1433年),墓志青石质,碑身高82、宽56.5、厚6.5厘米。碑阳额题篆书“墓志”二字,碑阴额题楷书“大明”二字,周边皆饰以云纹。碑阳碑文楷书,27行,满行31字;碑阴碑文楷书,23行,满行24字。《董氏墓志》刻于明正统九年(1444年),碑身为白灰岩质,高67、宽42、厚12厘米。碑座为红棉石质,方几形,高32、宽64、厚30厘米。碑阳额题楷书“墓志”二字,碑阴额题楷书“大明”二字。碑阳碑文楷书,15行,满行31字;碑阴碑文楷书,20行,满行28字。《陈忠墓志》在《辽宁碑志》《锦州市文物志》中均有著录,《董氏墓志》仅载于《辽宁碑志》①。两书所载两墓志铭文多有手民误植之处,且录文不全。兹据原石迻录志文如下,并结合有关文献资料加以考释,以就正于方家。

一、墓志照片及录文

墓志铭文转录中,原碑铭文换行处以“」”表示,同时《辽宁碑志》《锦州市文物志》所载两碑铭文误植之处,笔者皆以注释形式标出。

(一)陈忠墓志文

志阳(图一):

图一 陈忠墓志碑阳

故世袭明威将军陈公讳忠墓志铭」

时维宣德八年二月二十八日壬子,义州卫指挥佥事陈公薨于位,享年四十有八。三月乙②卯,殡于路寝。」越二十九日壬午,迁神于舆③,归葬于义城之南,祔于先考明威将军府□之茔。考讳胜,袭祖」前勋,继膺是职。祖讳源,前陈氏下万户④,知天命所归,仗义佐」大明皇帝,龙飞四野,汛扫八荒,剪除暴乱,芟刈群雄,清妖氛于汉表,□丽日于中天。自壬寅」抵洪武,凡二世有奇,于中功绩绵茂,累官至四品。今日之爵禄,即□日之功勋也。按公世□」贯沔阳州,实江南陈友谅之后。昔先祖陈氏,保障荆楚,名振襄汉。未几,幸际」天开泰运,惜乎早逝。其曾祖父并祖父及叔父四人,乃以保障之功,俱拜」恩命,锡⑤爵承恩等候、怀恩等伯。逝者陈友仁等,」赐庙康山为王,命有司塑像,岁时致祭于鄱阳湖泾江口之上,庙貌存焉。嗟夫!先祖之功,」荣及后裔,有如是夫⑥!降至于源,源传之胜,胜传之公。公讳忠,承世德之清源,茂桂林」之枝叶,宜乎悠久而不替也欤。且公之为人也,幼而随侍」青宫,长而习闲韬略。有廊庙之器,有英锐⑦之才,有纯笃之孝,有不曲⑧之忠。侍上」訚訚⑨,待下侃侃。挠之不浊,澄之不清。不疾不徐,庶事毕举。治属怀其德,卒」伍感其仁,实边陲之良将焉。永乐壬寅,扈从」太宗皇帝车驾,征进迤北。上命与中官统领本司军马,探哨兀良河等处,掳获」人畜车两,不下以万计,赏赉白金彩段尤多。永乐癸卯,又授」敕书,命调将领定辽左等一十三卫官军,护送转输海西。则」朝廷其宠幸也、其附托也,有如斯。先本处城池,与朔漠之地相连,恐匈奴之入寇,」缺将御侮。辽东总戎奏请公忠掌握符验铜牌、门禁锁钥。号令明而部伍⑩」清,烟烽息而边尘静。则主将之推尊也、之委用也,又如斯。噫!公之勇略□」治,边人方安其理,搢绅犹郁其望。孰料奄然,体魄遽降,哀何有穷。呜呼!」公之夫人,嘉淑之德,继闻宗族。有子五人,女二人,冠笄之嶷,克承于家。」公之弟三人,子亦有三人焉。诚愿志于墓,无忘公之德。」铭曰:」

懿哉厥祖,保障襄荆。风云会集,歃血同盟。」剑挥星斗,气厌欃枪。北辰拱极,列宿环荣。」志阴(图二):

图二 陈忠墓志碑阴

伟欤乃考,瓛冕琚珩。善继其忠,旧物是承。」尽忠效职,朝于王庭。命随所寓,盛世豪英。」惟公之德,为国之凭。从龙驻跸,扫荡膻腥。」总戎有托,边塞以宁。天夺遐算,星殒中营。」封功谥诔,青史名馨。赫赫厥声,濯濯厥灵。」吉原凿竁,纯石镵铭。哀诚不已,永志幽扃。」

宣德八年三月二十九日,应袭嫡长孝男陈纲等立石。」

母郭氏、柴氏。」妻赠恭人董氏,盖州卫指挥董公女。」姐陈氏,法名喜通,为尼;陈氏,法名兴明,为尼。」弟陈信、陈礼、陈智,弟妇白氏、石氏。」妹陈氏,适千户邓贵;慧金,适百户王用;善才,适百户周弟全。」男陈纲,娶王氏;陈纪,娶栾氏;陈经,娶王氏;陈绶;陈纮。」女兴才,适百户袁钰;斗儿。」姪男陈复、陈纶、陈缙、陈。」侄女兴原,适百户史次男史铠;兴喜、善喜、地藏奴、玄奴、女女。」孙男灵官保、晏公保。孙女妙荣、妙秀、妙善、妙谨、妙香。」外生邓纲、袁宏、袁玄保、周牛儿。外生女史伽蓝保、袁将军奴。」

前庚午科进士、授四川眉州丹棱县教谕、河南张交撰并篆额,」东营秀士傅贵书丹,」卫掾何渊、」门人董威镌,」提调官百户黄昱督工。」

(二)董氏墓志文

志阳:

义州卫陈夫人董氏墓志铭」

夫人,辽阳盖州怀远将军董用之中女也,生于大明洪武乙丑五月十八日亥时。」少有淑质,熟闲女事,四德之誉,稔闻其旨。年十七,适义州明威将军陈侯讳忠。」执守妇道,能敬如宾。勤事舅姑,进退适宜。视听言动,皆由乎礼。虽身处富贵,以」中馈之主自若也。和亲睦族,内外无间。性贱华侈,而尚朴素。每与侯言,未尝不以忠」贞享禄之道为劝。故侯□(当)政逾久,略无违忒,而威名日振,恩信洽于士庶,亦由夫人之」所致也。夫人年四十九,而陈侯先逝,居孀守服,节操弥坚,理家训子,罔有失坠,时皆称」以为贤。夫人生五子一女,长子曰纲,袭父庙,名显当时,功烈于前;次曰纪,三曰经,四曰纮,五」曰绶,皆英杰过人,孝敬纯笃。女兴才,适本卫百户袁钰,显宦士也。夫人年甫六十,鬓犹未」苍,以疾终于正统甲子五月十二日辰时。吉□(时)维良,卜葬义州城南塔山陈侯墓」之左傍。呜呼!夫人之贤,人皆称之;夫人之德,人皆感之。故闻讣者,莫不悲恸。哀子挥」使纲等号痛失措,洒泪请铭于石,以纪其不忘也。余故不辞,从而铭之曰:

毓秀深闺,昭昭懿德。可验而言,性贱华饰。规矩惟循,阃仪是则。」以礼相夫,罔有违忒。早膺紫诰,辉映家室。金冠霞帔,荣沾恩泽。」子尽孝敬,年登六秩。梦断青绫,与世云隔。吉所佳城,陈侯之侧。」因此地灵,神恭安宅。瓜瓞绵绵,百世逢吉。」

志阴:

正统九年岁次甲子季夏之月上澣日,孤哀子孝男指挥陈纲等立石。」义州儒士周大镛撰,东营秀士何□书。」石匠朱贵。」

二、陈忠与陈友谅的关系

陈友谅(1320—1363年)是元末著名农民起义军领袖,也是陈汉政权的建立者。籍贯沔阳(今湖北仙桃),出身渔家,曾为县吏。元末农民起义爆发后,参加徐寿辉领导的红巾军,以功渐升至元帅。至正十七年(1357年),以倪文俊谋害天完帝徐寿辉为由,杀文俊且兼并其部队,自称平章政事。后与元兵交战,接连占领今江西、湖北等地。至正二十年(1360年),于采石杀徐寿辉,自立为帝,国号大汉,年号大义。至正二十三年(1363年),与朱元璋战于鄱阳湖,兵败中箭而死。其将领张定边等人拥护陈友谅次子陈理为帝,退守武昌。至正二十四年(1364年),朱元璋兵围武昌,陈理出降,陈汉政权灭亡。陈理等陈友谅亲属被朱元璋赐爵安置,而陈友谅后裔在今四川、江西、湖北一带仍有分布繁衍。

关于陈忠与陈友谅的关系,首先要追溯到陈忠的祖父陈源,碑文曰:“祖讳源,前陈氏下万户……按公世□贯沔阳州,实江南陈友谅之后。昔先祖陈氏,保障荆楚,名振襄汉。”陈源世贯沔阳州,为陈友谅后人。按《明史》载,陈友谅建立陈汉政权后“尽有江西、湖广之地”,那么,墓志所言“保障荆楚,名振襄汉”的“先祖陈氏”,自然是指陈友谅。而墓志中提到,陈源原先为陈友谅政权的“下万户”,此“下万户”应是指下万户府,是金代始设一种军事机构,元相沿。万户府分上中下三等,《元史》载:“下万户府,管军三千之上。”而元末天完、陈汉政权皆承袭元制,也设有万户府。所以,陈源原先应当是任职于陈友谅麾下的下万户府,掌有兵权。

《陈忠墓志》中又载:“其曾祖父并祖父及叔父四人,乃以保障之功,俱拜恩命,锡爵承恩等候、怀恩等伯。逝者陈友仁等,赐庙康山为王,命有司塑像,岁时致祭于鄱阳湖泾江口之上,庙貌存焉。”

按《明史·陈友谅传》载:“太尉张定边夜挟友谅次子理,载其尸遁还武昌……理遂降……授爵归德侯。友谅之从徐寿辉也,其父普才止之……普才五子:长友富,次友直,又次友谅,又次友仁、友贵。友仁、友贵前死鄱阳。太祖平武昌,封普才承恩侯,友富归仁伯,友直怀恩伯,赠友仁康山王,命所司立庙祀之,以友贵祔。”

陈友谅次子陈理受爵归德侯,父陈普才为承恩侯,兄陈友富、陈友直为归仁伯、怀恩伯。对照之下可以看出,《陈忠墓志》所载陈友谅亲属受封情况与《明史》记载是相吻合的。那么,“曾祖父并祖父及叔父四人”自然是指陈普才、陈友富、陈友直、陈理四人,从“曾祖父”“祖父”“叔父”这些称呼可以推断,陈源为陈友谅的三世后人。同时,称陈理为“叔父”说明陈源是陈理之兄的儿子,而《明史》中记载陈友谅除次子陈理外,尚有一长子名为陈善儿,兵败为朱元璋所俘虏,陈源是否有可能是陈理兄长陈善儿之子呢?我们不妨试做推测。《陈忠墓志》载:“祖讳源,前陈氏下万户,知天命所归,仗义佐大明皇帝……自壬寅抵洪武,凡二世有奇,于中功绩绵茂,累官至四品。”此处“壬寅”应是指陈源一脉归顺并效命于朱元璋的时间,查洪武年号之前的壬寅年,最近为至正二十二年(1362年),而陈友谅长子陈善儿是在至正二十三年(1363年)兵败被俘,时间上并不吻合。再者,从陈友谅亲属归顺明朝后的情况看,陈友谅次子陈理受封归德侯后移居南京,但因屡出怨望之言,于洪武五年(1372年)被朱元璋迁徙至高丽,陈普才等人也被徙至滁阳(今安徽滁州)。由此看来,陈友谅的亲属即使在归顺之后依然被明廷所警惕,倘若陈源确是陈善儿之子、陈友谅嫡孙,在带有如此敏感的政治身份下,真的能如墓志所言“累官至四品”,于明廷中掌有实权吗?笔者认为,这种可能性是极小的。所以,陈源更有可能是陈理堂兄、陈友谅兄弟的后裔。而至正二十二年(1362年)是朱元璋与陈友谅相互攻伐的激烈时期,朱元璋先后攻占了陈友谅势力范围内的诸多区域,陈源一脉或许是此时归顺朱元璋,效命于其麾下。陈源之后,《陈忠墓志》载:“降至于源,源传之胜,胜传之公。公讳忠。”陈源之子为陈胜,陈胜之子即墓主陈忠,故陈忠应为陈友谅家族的五世后人。

三、陈忠生平及仕宦经历

《陈忠墓志》首刻“故世袭明威将军陈公讳忠墓志铭”,明代世袭武官主要为卫所武官,而明威将军作为武职散官,并非世袭职位,所以,“世袭”应该指墓志中提到的“义州卫指挥佥事”一职。明代指挥佥事为正四品,而武职散官是按实职品级封赠,按《明史》载:“凡武官六品……散阶三十……正四品,初授明威将军。”故陈忠以正四品武职得授明威将军。同时,关于陈忠世袭的指挥佥事,根据墓志中所言陈忠祖父陈源“累官至四品”,以及陈忠之父陈胜“袭祖前勋,继膺是职”,可以确定,应当是陈源受封正四品义州卫指挥佥事,并由后代陈氏嫡长子袭替。

按《陈忠墓志》所载,陈忠卒于宣德八年二月二十八日(1433年3月19日),享年四十有八,故其应生于洪武十九年(1386年)。《陈忠墓志》曰:“且公之为人也,幼而随侍青宫,长而习闲韬略。”青宫一般指太子所居之东宫,因东方在五行中属木,于色为青,故称东宫为青宫。“幼而随侍青宫”应该是指陈忠年轻时曾担任东宫侍卫类似的职务,而武官嫡长子入宫充当侍卫的制度在《明史》中亦有记载:“(洪武)九年,选公、侯、都督、各卫指挥嫡长、次子为散骑、参侍舍人,隶都督府,充宿卫。”以此来看,陈忠应当是以指挥佥事嫡长子的身份充任东宫侍卫。同时,明代男子16岁成丁后可从军,倘若按陈忠16岁充任东宫侍卫,时年建文三年(1401年),那么,陈忠侍奉的太子很有可能是建文帝太子朱文奎。

《陈忠墓志》曰:“永乐壬寅,扈从太宗皇帝车驾,征进迤北。上命与中官统领本司军马,探哨兀良河等处,掳获人畜车两,不下以万计,赏赉白金彩段尤多。”朱棣庙号本为太宗,至嘉靖十七年(1538年)易为成祖,《陈忠墓志》立于宣德八年(1433年),称朱棣为太宗是合理的。永乐壬寅为永乐二十年(1422年),是年朱棣发起第三次亲征,讨伐东蒙古阿速部首领阿鲁台。陈忠也参与了此次征讨的军事行动,并受命与中官一同统领兵马,负责哨探。中官一般指宦官,《汉书·高后纪》颜师古注:“诸中官,凡阉人给事于中者皆是也。”此处墓志所言中官亦是指宦官。陈忠受命与中官一同统领兵马,这与明朝的宦官监军制度密切相关。明初朱元璋虽以史为鉴,禁止宦官典兵预政,并立有“内臣不得干预政事,预者斩”的祖训。但自靖难之役后,明朝原先的军事格局被打破,再加之明成祖的削藩政策,使得北方防御蒙古的藩王势力大为削弱,边患屡兴,明朝的军事压力倍增。在此背景下,朱棣任用宦官集团建立军事监察系统,强化皇帝对军事力量的掌控,确保皇权对军队的绝对领导。“盖明世宦官出使、专征、监军、分镇、刺臣民隐事诸大权,皆自永乐间始。”宦官监军与沿边诸镇和全国各级军事单位紧密结合,分守各地,即为镇守太监,如《陈忠墓志》所言这种则是在战时随军。陈忠“与中官统领本司军马”中的“本司”应是指军事单位,明朝军事系统中“司”这一建置除中央外,在地方上一般为都指挥使司和卫指挥使司,陈忠为义州卫指挥佥事,所领“本司”应为义州卫指挥使司。由此可以看出,随军太监的监察范围是包括卫指挥使司这一级别的。

陈忠在此次出征中于兀良河等处斩获颇多。关于兀良河,《大明一统志》载:“兀良河在开原城西北三千三百余里,源出沙漠,南流合洮儿河、脑温江,入混同江。”李健才对此进行了详细考证,认为兀良河应为今归流河。又《明史·成祖本纪》之“永乐二十年秋七月己未”条载:“(成祖)谓诸将曰:‘阿鲁台敢悖逆,恃兀良哈为羽翼也。当还师翦之。’简步骑二万,分五道并进。庚午,遇于屈裂儿河,帝亲击败之,追奔三十里,斩部长数十人。辛未,徇河西,捕斩甚众。甲戌,兀良哈余党诣军门降。”这场屈裂儿河之战是明成祖第三次亲征中的著名战役,同时也覆灭了阿鲁台的羽翼兀良哈蒙古。屈裂儿河即今内蒙古科尔沁右翼前旗归流河,而前文提到,兀良河亦为今归流河。由此可知,《明史》中的“屈裂儿河”即《陈忠墓志》中的“兀良河”,乃今之“归流河”。陈忠应当是参与了屈裂儿河之战且立有战功。职是之故,《陈忠墓志》所记“扈从太宗皇帝车驾,征进迤北”之事,在《明史》中得到充分印证。

《陈忠墓志》曰:“永乐癸卯,又授敕书,命调将领定辽左等一十三卫官军,护送转输海西。”永乐癸卯为永乐二十一年(1423年),陈忠受命领定辽左卫等一十三卫官军,护送通往海西地区的物资转运。明代海西地区系指上自伊通河口、下至依兰的松花江中游地区,隶属于奴儿干都司,是民族成分比较复杂的地区。明朝在当地设置羁縻卫所,以“边外归附者,官其长,为都督、都指挥、指挥、千百户、镇抚等官,赐以敕书印记,设都司卫所”,目的是招抚当地诸部,以免构成边患。同时,明宣宗即位之后,曾两次遣使在松花江造舟以招抚当地部落,对海西地区予以相当程度的重视。那么,转输海西就不仅是简单的物资转送,也是中央维系海西地区的重要手段。但《明史》中亦载,明宣宗兴起造舟役后,因地远导致“军民转输大困,多逃亡”,以至于“逃军入海西诸部者已五百余人”。地理位置的偏僻,使得转输海西并非易事。由此可见,陈忠“护送转输海西”肩负重要权责,墓志中“则朝廷其宠幸也、其附托也,有如斯”之语洵非虚言。

关于陈忠护送转输所领各卫,按明代于东北置辽东都指挥使司,设卫二十五。陈忠所领一十三卫官军,首先能确定,定辽左卫为其中之一。其次,陈忠为义州卫指挥佥事,那么,义州卫应当属于陈忠所领十三卫之一。另外,海西地区位于辽东都司的东北方向,从辽东都司通往海西,必然会经过辽东都司最东北的开原地区。又《辽东志》载有一条通往海西的交通路线:“开原北陆路:贾道站—汉州站—归仁县—韩州—信州城—斡木城—海西宾州站—龙安站—弗颜站。”这条路线亦是以开原为出发点,开原应当是从辽东都司通往海西的必经之地,开原地区的三万卫、辽海卫应当是陈忠转输路线中的主要卫所。同时,从定辽左卫至开原,先后途经沈阳中卫及铁岭卫。我们不妨推测,陈忠所领一十三卫应当包括定辽左卫、义州卫、沈阳中卫、铁岭卫、三万卫、辽海卫这六卫。其余卫因信息不足,难以详考。

《陈忠墓志》曰:“先本处城池,与朔漠之地相连,恐匈奴之入寇,缺将御侮。辽东总戎奏请公忠掌握符验铜牌、门禁锁钥。”“本处城池”指陈忠任所义州,“朔漠”为北方沙漠之义,泛指北方。明代义州地处边境,与北方蒙古地区接壤,军事上需要防备边寇。此处所言“匈奴”,并非是指历史上的匈奴民族,而是代指蒙古。匈奴作为中国历史上第一个与中原王朝长期抗衡的北方少数民族,在后世汉族政权文化中具有深远的影响力。虽然自两晋之后,匈奴作为一个独立民族逐渐消失在历史舞台,但其名称涵义却在后世有所延伸,不再仅仅局限于匈奴民族的称谓,也可用来代指其他北方少数民族。宋太宗赵光义北征契丹时曾下诏曰:“拔并门之孤垒,断匈奴之右臂。”此处所言匈奴指契丹;明朝御史刘良卿于嘉靖十五年(1536年)上书言茶禁之事时亦曾有“壮中国之籓篱,断匈奴之右臂”之语,此处匈奴则指蒙古。可见匈奴一词在两晋之后常被用来代称与本国政权敌对的北方少数民族,《陈忠墓志》中以“匈奴”代指蒙古亦是此类用法。

因义州边防“缺将御侮”,陈忠受辽东总戎所举荐,掌义州关防事务。辽东总戎即辽东总兵,设于永乐十二年(1414年),为辽东军事上的最高统帅。而符合陈忠生平时间(1386—1433年)的辽东总兵共有三位,现将三者任辽东总兵的时间与卒年列表一。

表一 洪武十九年至宣德八年(1386—1433年)在任辽东总兵列表

按照墓志叙述的时间线看,陈忠掌义州关防应当是在“永乐癸卯”之后,那么卒于永乐十八年(1420年)的刘江应当不是举荐陈忠之人。而朱荣与巫凯都符合陈忠的任职时间,似乎难以确定二者谁为陈忠举主。不过在《明史·朱荣列传》中有这样一条记载,永乐二十年(1422年),“(朱荣)复从北征,为前锋。驻雕鹗诇寇,以五千骑视敌所向……敌已弃牛羊马驼北走,悉收之,焚其辎重,移师破兀良哈”,永乐二十年(1422年),朱荣与陈忠二人都曾随成祖北征;永乐十八年(1420年),朱荣已为辽东总兵,因此,北征时率领义州卫指挥使司军马的陈忠应当在其麾下。同时,陈忠领军负责哨探,与朱荣“以五千骑视敌所向”是吻合的;陈忠在此次出征中“掳获人畜车两,不下以万计”,与“敌已弃牛羊马驼北走,悉收之,焚其辎重,移师破兀良哈”的记载也能对应上。由此笔者推测,陈忠于永乐二十年(1422年)跟随朱荣北征并立有战功,与陈忠有袍泽之谊的朱荣更有可能是举荐陈忠的辽东总兵。

综上所述,陈忠生于洪武,卒于宣德,生平历经五朝,世袭正四品义州卫指挥佥事。年轻时入宫侍卫,后随成祖出征兀良哈蒙古,立有战功。既而归于辽东义州卫,掌护送物资转输及义州关防等职责,授明威将军。

四、陈忠家族、宗教信仰及联姻特点

按《陈忠墓志》及《董氏墓志》载,陈忠之妻董氏为辽阳盖州怀远将军董用之次女。怀远将军为从三品武职散官,又《陈忠墓志》中载“盖州卫指挥董公”,按照怀远将军品级推测,董用应为从三品盖州卫指挥同知。董氏生于洪武十八年五月十八日(1385年6月25日),卒于正统九年五月十二日(1444年5月29日),享年60岁,并被封赠恭人。恭人为品官命妇的一种,而命妇的封赠品级一般按丈夫或子孙的官品等级而定。按《明会典》载:“武职有功,应封赠祖父母、父母、妻室者……正、从四品,母、妻各封赠恭人。”陈忠为正四品义州卫指挥佥事暨明威将军,董氏因此得以封赠恭人。陈忠与董氏育有五子二女,男曰陈纲、陈纪、陈经、陈绶、陈纮,女曰兴才、斗儿。陈纲为嫡长子,袭义州卫指挥佥事一职。

同时,两志所载陈忠家族及姻亲家族的题名也有一些值得注意的地方。陈忠之弟分别叫陈信、陈礼、陈智,董氏之兄分别为董义、董礼,很明显这些取名都是受儒家文化影响。而地藏奴、史伽蓝保、普贤奴等名皆带有佛教用语,结合陈忠的两个姐姐皆出家为尼,可以说明陈忠家族的佛教信仰。而题名中有大量名字带有“妙”“兴”等佛教中常做法号之字,推测也是受佛教信仰影响。另外,灵官保、晏公保的取名,则带有道教色彩。灵官一般指道教护法神祗王灵官,同时也是道教神职官员的一种称谓。晏公原是江西民间信仰的水神,明初因朝廷推崇而渐渐成为具有全国性影响的水神信仰。明代《七修类稿》中曾提到,朱元璋与张士诚水战时曾得到晏公阴佑,“遂封其为神霄玉府晏公都督大元帅,命有司祀之”。神霄玉府为雷神总部,赐晏公封号为道教职衔,也说明晏公信仰与道教的密切关系。而《陈忠墓志》所载的“晏公保”之名反映出当时辽东民间已然出现了对晏公的信仰。总体来看,这些取名受多元文化影响,同时也涉及陈忠及其姻亲等多个家族,所以,不仅能反映出陈忠家族的宗教信仰,也可为当时辽东地区的多元信仰现象提供佐证。

另外,根据两合墓志碑文及题名,我们还可以一探陈忠家族的联姻情况。除了陈忠与盖州卫指挥同知董用家族的联姻外,陈忠的三个妹妹皆嫁给了武官,“妹陈氏,适千户邓贵;慧金,适百户王用;善才,适百户周弟全”。陈忠之女兴才,“适本卫百户袁钰,显宦士也”。“显宦”说明这位“百户”袁钰应该出自颇为显赫的武官家族。同时,陈忠的侄女兴原“适百户史次男史铠”,外甥女分别嫁给“卫镇抚赵鉴、百户张历”,孙女嫁给“百户朱鉴”,也都是与武官结亲。至于陈忠家族男丁的婚姻情况,虽载有妻子姓氏,却无妻族的相关信息。不过仅根据有载的这些联姻情况,我们可以看出,陈忠家族多与世袭武官家族联姻的特点,这种特点在其他出土的明代武官墓志中也多有体现。从明朝的时代背景看,明初朱元璋以马上得天下,对武事极为看重,从制度和法律上赋予了武官显赫的地位和较重的职权,这也造就了明初重武轻文的格局。在如此风气之下,地方武官家族之间相互联姻以巩固家族在武官系统中的地位,都是较为普遍的,而陈忠家族的联姻情况无疑展示出这一点。而到了明中后期,文官地位显著上升,对于武官多有轻贱,文武之隔相对严重,除了少数武官家族与文官联姻外,大多数还是集中于武官集团内部。同时,有明一代武官大多为世袭,相互之间的联姻也能保证家族在武官系统中有稳定和长远的关系网,这也可以说是明代武官系统中的一种特色。

五、其他问题

据《陈忠墓志》载,墓志撰者张交为“前庚午科进士、授四川眉州丹棱县教谕”,张交其人于史无载,但其“前庚午科进士”之身份却耐人寻味。首先,按张交撰写墓志应为陈忠卒年宣德八年(1433年),明代宣德之前的庚午年为洪武二十三年(1390年),这似乎可以说张交是洪武年间的进士,但查阅明代进士登科录,并未发现张交之名。其次,明代科举时间一般为“子、午、卯、酉年乡试,辰、戌、丑、未年会试”。庚午年应为乡试之年,而非会试之年。虽然洪武朝是明代科举制度的草创时期,会试时间并非完全按“辰、戌、丑、未年”来实行,但洪武一朝举行的六次会试中也是没有庚午科。再者,以进士身份授官教谕也不合情理,明代进士授官制度按《明史》载:“状元授修撰,榜眼、探花授编修,二、三甲考选庶吉士者,皆为翰林官。其他或授给事、御史、主事、中书、行人、评事、太常、国子博士,或授府推官、知州、知县等官。”可以看到,明代进士授官皆为品官,教谕一职在明代只是未入流官员,并不在进士授官之列。而教谕的选任据《明会典》载:“凡教职,洪武十八年以会试下第举人,俱授学正、教谕。”《明史》亦载:“举人、贡生不第、入监而选者,或授小京职,或授府佐及州县正官,或授教职。”教谕出身一般为举人、监生等。结合前文所提到的庚午年为乡试年份,我们可以确定,张交应为洪武二十三年(1390年)庚午科举人。那为何在墓志中称张交为“庚午科进士”呢?笔者推测,此处“进士”应为“乡进士”之义。乡进士为明清举人之别称,乡试比会试低一级,举人较进士次一等,“乡进士”也就应当是“乡试的进士”之意。而有明一代使用“乡进士”这一称谓的亦有不少记载,如明万历内阁首辅申时行曾为乡人做过《乡进士吴君墓表》,嘉靖首辅杨一清也曾为友人做过《送乡进士吴与成还吴中将赴会试》,等等。可见“乡进士”之称在明代颇为流行,张交以“庚午科进士”自称,应当也是“乡进士”之义。

关于陈忠夫妇的墓葬地点,《董氏墓志》载:“葬义州城南塔山陈侯墓之左傍。”义州为今辽宁义县,而义州塔山,据《辽东志》载:“塔山,城东二十五里。”名称虽然相符,但方位上却一为“城南”,一为“城东”,二者有所偏差。不过根据《辽东志》所载“义州卫山川地理图”(图三),我们可以看到,塔山方位虽然偏东,但大体还是在义州城南,所以,这个塔山应当是陈忠夫妇的墓葬地点。同时《陈忠墓志》载:“归葬于义城之南,祔于先考明威将军府□之茔。”这说明陈忠在塔山上的墓葬地区应该是陈氏的家族墓地。

综上,陈忠其人于史无载,通过陈忠暨其妻董氏两块墓志的考证,可以让我们直观地了解陈忠的家族、生平履历、姻亲关系等史实。陈忠作为陈友谅家族的五世后人,能够在明朝世袭正四品军职,并在地方上掌有重要的军事权力,这对陈友谅后裔情况的相关研究无疑提供了重要的史料补充。同时,陈忠的生平履历对研究明代北方军事及辽东地方史也有很大的参考价值。

注 释:

①《陈忠墓志》,见王晶辰主编:《辽宁碑志》,辽宁人民出版社2002年,下同,第296、297页;赵振新、吴玉林主编:《锦州市文物志》,学苑出版社2005年,第148、149页。《董氏墓志》,见《辽宁碑志》,第297、298页。

②《辽宁碑志》《锦州市文物志》均作“己”。

③《辽宁碑志》《锦州市文物志》均作“举”。

④《辽宁碑志》《锦州市文物志》均脱“户”字。

⑤《辽宁碑志》《锦州市文物志》均作“赐”。

⑥《辽宁碑志》《锦州市文物志》此字均未识。

⑦《辽宁碑志》作“铳”。

⑧《辽宁碑志》《锦州市文物志》均作“回”。

⑨《辽宁碑志》作“闇”。

⑩《辽宁碑志》《锦州市文物志》均作“位”。