中医药治疗脓毒症相关急性呼吸窘迫综合征用药规律的数据挖掘*

2022-11-23古惠文何健卓郭力恒

祝 锦 古惠文 何健卓 郭力恒△

(1.广州中医药大学,广东 广州 510403;2.广州中医药大学第二附属医院,广东 广州 510120)

脓毒症(Sepsis)3.0定义是指机体对感染的反应失调而导致的危及生命的器官功能障碍[1],其中肺部是最常见的感染部位[2]。急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种导致肺血管通透性增加、肺质量增加和充气肺组织丢失的急性弥漫性、炎症性肺损伤[3],是脓毒症常见的器官并发症之一,其临床特点主要是进行性的低氧血症、呼吸窘迫,肺部影像学表现为非均一性的渗出性病变。据有关流行病学调查,中国44家医院的2 322例脓毒症患者中,合并ARDS患者占68.2%,90 d病死率为35.5%[4]。目前对脓毒症相关ARDS的治疗主要是机械通气、液体管理、营养支持等对症治疗,但因其涉及人体病理生理多个方面,所以病死率居高不下。中医对于脓毒症相关ARDS并无明确的病名及辨证体系,多数归为“暴喘”“喘证”等范围。中医学通过整体观念和辨证论治的治疗原则对脓毒症相关ARDS有较好的疗效,有研究表明中医药治疗脓毒症相关ARDS,可以降低炎性指标、清除氧自由基、维持机体平衡等[5]。目前中医关于脓毒症相关ARDS尚未形成完整的论治体系,本研究通过整理相关数据库中关于中医药治疗脓毒症相关ARDS相关文献,对其进行用药规律分析,以期为临床工作者提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源

以“脓毒症”“中医”“急性肺损伤(ALI)”“急性呼吸窘迫综合征”“临床研究”等为关键词(根据2012年柏林标准,已去除ALI概念,但部分文献仍在使用,故检索词包括ALI),检索中国知网、万方数据库、维普中文期刊数据库、Web of Science、PubMed建库以来至2022年4月30日关于中医药治疗脓毒症相关ALI/ARDS的相关文献。根据纳入及排除标准,筛选并获得最终文献。

1.2 纳入及排除标准

1)纳入标准:文献为临床研究;研究对象符合脓毒症相关ARDS诊断标准;治疗以中医药为主要治疗方法;组方完整(包括自拟方、注射液及单味药提取剂);有明确的临床疗效评价且证实中医药治疗有效。2)排除标准:非临床试验;重复用药的文献;综述及案例报道;中医治疗方法为针灸、中药外治等相关文献。

1.3 数据录入及处理

将筛选的数据录入Excel表格,参考“十三五”规划教材《中药学》《中华人民共和国药典》,药物名称、性味、归经按此标准,对同一中药的不同制法统计为同一名称(如法半夏和姜半夏统计为半夏,红参和人参统计为人参)。

1.4 数据分析

利用Excel对中药进行频数、药性、归经、功效等统计,应用SPSS Modeler 18.0和SPSS Statistics 28软件对用药频次高的中药进行关联规则和聚类分析,挖掘中医药治疗脓毒症相关ARDS用药特点,分析用药规律,为临床治疗药物加减和药对的使用提供依据。

2 结果

2.1 文献分析

根据纳入及排除标准,共纳入文献36篇,其中单独鼻饲10篇,单独灌肠2篇,中药注射液5篇。流程图见图1。

图1 具体检索流程图

2.2 中药口服或鼻饲或灌肠文献药物分析

2.2.1 中药频次及药效分析 31篇纳入文献中共使用中药83种,出现频次278次,用药频次前10位为大黄、厚朴、芒硝、枳实、苦杏仁、黄芩、瓜蒌、桃仁、甘草、石膏。对83味中药进行功效分类,归纳为清热药、泻下药、补虚药、活血化瘀药、化痰药、止咳平喘药、理气药、化湿药等15类,其中前3位分别为清热药67次、泻下药36次、补虚药35次,具体如表1,表2所示。

表1 口服或鼻饲或灌肠文献用药频次≥5次的中药

表2 口服或鼻饲或灌肠文献中药功效分析

2.2.2 四气五味及归经分析 对药物进行四气五味及归经分析,四气分布为寒31次、温18次、微寒14次、平9次、微温4次、凉3次、大寒2次、大热1次、热1次。五味分布为苦44次、甘37次、辛32次、咸7次、微苦5次、淡4次、酸3次、微辛2次。归经分布为肺46次、心38次、肝34次、胃27次、脾24次、肾20次、大肠10次、膀胱10次、胆9次、小肠7次、心包2次、三焦1次。结果如图2所示。

图2 口服或鼻饲或灌肠文献中药四气五味及归经分析

2.2.3 药物关联规则分析 对出现频数≥5的中药进行关联规则分析,设置支持度≥20%,置信度≥80%,采用Apriori算法,依据支持度从高到低进行排列,得到16条药物组合,前5项组合分别为枳实-厚朴,大黄-厚朴,枳实-厚朴、大黄,大黄-苦杏仁,大黄-芒硝,具体见表3。

表3 口服或鼻饲或灌肠文献中药关联规则分析

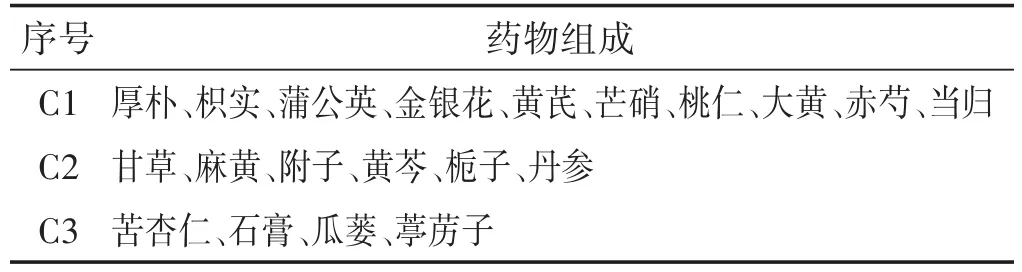

2.2.4 药物聚类分析 对出现频次较高的前20位中药进行聚类分析,选择Pearson相关系数,采用组间连接的方法,绘制聚类分析谱系图,如图3所示。最终得到3组药物组合,见表4。

表4 口服或鼻饲或灌肠文献中药聚类分析结果

图3 口服或鼻饲或灌肠文献中药聚类分析树状图

2.3 中药注射液文献药物分析

纳入的5篇文献中,出现的中药注射液分别为参麦注射液、丹参酮注射液、热毒宁注射液、痰热清注射液以及血必净注射液。分析其主要成分,共出现14种中药,分别为丹参3次、人参2次、麦冬2次、金银花2次、红花2次、川芎2次、赤芍2次、当归2次、青蒿1次、栀子1次、山羊角1次、黄芩1次、熊胆粉1次、连翘1次。按功效分布为清热药8次、补虚药3次、活血化瘀药3次。四气分布为寒6次、微寒4次、温3次、微温1次。五味分布为苦8次、辛6次、甘4次、微苦2次、咸1次。归经分布为心10次、肝9次、肺6次、胆4次、脾3次、胃2次、小肠2次、肾1次、心包1次、三焦1次、大肠1次。

3 讨 论

脓毒症和脓毒症相关ARDS在中国古代并无确切的描述,但早在《黄帝内经》中就有对感染性疾病的描述:“今夫热病者,皆伤寒之类也”。六经辨证、三焦辨证及卫气营血辨证的提出,丰富了中医对脓毒症和脓毒症相关ARDS的认识。根据脓毒症发热、感染部位红肿热痛等临床特点,可将其归纳为“热病”“温毒”“走黄”“内陷”等范畴。而根据脓毒症相关ARDS时呼吸窘迫、呼吸衰竭等临床症状,可将其归于“喘证”“喘脱”“暴喘”范畴[5]。其发生病因可分为外因和内因两个方面,外因主要是外感六淫侵袭于肺,致肺气失宣发为喘;内因则主要是正气不足,《素问·评热病论》曰“邪之所凑,其气必虚”,饮食内伤、情志所伤、劳欲久病等均可使气机逆乱,脏腑功能失调而喘。结合“四证四法”理论,脓毒症相关ARDS病理因素主要有毒、热、瘀、痰[6]。随着中医急危重症医学不断发展,中医药治疗脓毒症相关ARDS的研究相继增多,本研究通过数据挖掘技术探索中医药治疗脓毒症相关ARDS的用药规律,为临床工作及后续研究提供依据。

用药方面,中药口服或鼻饲或灌肠文献出现频次前10的药物中,大黄属泻下药,其有效成分大黄素可以通过抑制脓毒症大鼠NF-κB的活化及肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)促炎细胞因子的表达从而保护脓毒症急性肺损伤大鼠的肺组织[7],同时可以有效减轻肺水肿程度[8]。厚朴则属化湿药,其中厚朴酚有效成分具有抗炎、抗氧化等作用[9]。芒硝同属泻下药,具有抗炎、泻下等药理作用[10]。枳实属理气药,具有破气消积、化痰散痞功效,对胃肠平滑肌有双向调节作用,可保护血管[11]。苦杏仁属止咳平喘药,具有镇咳平喘、润肠通便、抗炎镇痛、抗氧化等药理作用[12]。黄芩清热燥湿、泻火解毒,其成分黄芩苷可通过调节IL-1β、TNF-α水平、白细胞介素-10(IL-10)水平缓解脓毒症ALI大鼠肺损伤[13]。瓜蒌可润肺化痰、滑肠通便,有保护心肌缺血、抑菌、止咳和消炎作用[14]。桃仁活血化瘀、润肠通便,具有保护神经、抗炎、抗纤维化等作用[15]。甘草属补虚药,具有抗氧化、抗炎、免疫调节、抗病毒等多种药理作用[16]。石膏大寒,清热除烦止渴,可减少血管渗透性,使毛细血管致密化,能开腠解热、镇痉抗敏[17]。功效方面,使用频次最多的是清热药,其次是泻下药、补虚药。脓毒症ALI基本病机为脏腑功能失调,邪实正虚,肺失宣降,病理性质为本虚标实,病理因素包括热毒、痰、瘀[18]。脓毒症ALI最常见的临床表现是发热,盖因邪气亢盛,正气奋起抵抗邪气,正邪交争,故呈现热象。热者寒之,逆者正治,因此使用清热药必不可少。《黄帝内经灵枢集注·卷五》曰“大肠为肺之腑而主大便,邪痹于大肠,上则为气喘,故大肠之病,亦能上逆而反遗于肺”[19]。大肠传导功能受损,易可导致肺气失宣引发胸闷喘咳,故同时使用泻下药。《素问·刺法论篇》“正气存内,邪不可干”。《灵枢·百病始生》“逢热逢疾风暴雨而不病者,盖无虚,故邪不能独伤人”。这都强调了正气的重要性,在疾病的发生发展和预后过程中,关键取决于正气,正气通畅,脏腑功能正常,则发病轻微、预后好,故补虚药在疾病治疗过程中发挥了重要的作用。中药注射液文献中出现最多的也是清热药,进一步说明脓毒症ALI热毒侵袭的病机。

药物四气五味及归经分析,口服或灌肠或鼻饲文献及中药注射液文献规律相同,用药多寒、温,味多苦、甘、辛,归经多属肺、心、肝经。四气中寒性药最多,起到清热解毒祛邪的作用,同时温性药仅次于寒性药,虽然看似自相矛盾,但其实这是阴阳配伍的运用。清代何梦瑶《医碥》云“寒热并用者,因其人有寒热之邪夹杂于内,不得不用寒热夹杂之剂”,急危重症疾病往往病机复杂,呈现出寒热错杂、虚实并见的情况[20],故临床运用时往往会寒温并用达到阴阳平衡。苦,能泄能燥,可清热泻火、泻下通便、燥湿化痰,清热药多味苦,适用于脓毒症急性肺损伤热毒、痰证。甘,能补、能和、能缓,具有补益和中、缓解止痛等作用,补虚药味多甘,适用于脓毒症ALI虚证。辛,能散、能行,可发散、行气、行血,多见于理气药、活血化瘀药。《神农本草经》最早记载了药物的归经理论,前人在用药实践中观察到一种药物对某一经或几经产生明显的作用。脓毒症ALI外感邪毒,加之正气不足,邪气袭肺,致热毒、痰、瘀互结。脓毒症ALI属于“暴喘”等范畴,肺、心同属上焦,心主血,肺主气,心主行血,肺主呼吸。心肺经脉相通,宗气贯心肺而司呼吸,肺主治节,协助心行血脉[21]。两者在生理、病理上相互影响,故暴喘后期多见心肺同病。肺失宣降、气机不畅也是脓毒症ALI发病的重要病机之一,肺主一身之气,其气主降;肝主疏泄,调畅全身气机,其气主升。两者一升一降,共同维持全身气机通畅。气机升降失常,气血运行不畅,津液聚而生痰,久则化热成瘀。肺、心、肝三脏的相互协调作用,对于脓毒症ALI的预后有重要意义。

对药物进行关联规则分析,发现主要药物组合为枳实-厚朴,大黄-厚朴,枳实-厚朴、大黄,大黄-苦杏仁,大黄-芒硝。大黄、芒硝、厚朴、枳实四者组成大承气汤。方剂大承气汤首见于《伤寒杂病论》“阳明病,脉迟,虽汗出不恶寒者,其身必重,短气,腹满而喘。有潮热者,此外欲解,可攻里也。手足濈然汗出者,此大便己硬也,大承气汤主之”,主要用于治疗阳明腑实证,具有峻下燥结、荡涤热实的功效。方中君药为大黄,可荡涤肠腑、泻热通便,臣药为芒硝,可咸寒泄热、软坚润燥,两者配伍增强泻下热结功效;枳实理气消痞,厚朴行气除满,两者可助大黄、芒硝加速排泄热结,共为佐使。中医理论“肺和大肠相表里”,其中肺属阴为脏,大肠属阳为腑,两者互为表里,在经络上相互络属。肺主气、主行水,大肠主津、主传导,两者间的功能相关影响。大肠的传导功能,有赖于肺气的肃降功能,肺肃降功能正常,则大肠传导功能发挥正常,大便随之排出。若大肠传导功能障碍,大便不通,则腑气不通,肺气宣降失常会导致喘咳胸满等症状。研究表明临床上脓毒症ALI患者多阳明腑实证,可予“攻下实热、荡涤燥结”之法进行治疗,达到肺肠同治的目的[22]。另外,苦杏仁主要作用于肺经,可肃降肺气,同大黄配伍进一步阐述了肺与大肠的关系。大黄入血分,活血化瘀,苦杏仁可行肺气,两者合而为用,可气血并治。

对高频中药进行聚类分析,得到3组药物组合。C1:大黄、芒硝苦寒泻下,共奏软坚润燥,泻热涤荡之功效;厚朴、枳实以行气消胀除满,两者合用,行气消痞之力增强;蒲公英、金银花清热解毒;桃仁、赤芍清热活血、润肠通便;黄芪、当归甘温,气血双补,同时活血润肠。可用于肠热腑实证,兼有虚证。C2:麻黄、附子,可宣肺散寒、固本通阳;黄芩清热燥湿、泻火解毒,栀子清三焦之热、凉血解毒,两者合用,清热解毒功效增强;加上丹参活血化瘀,祛瘀生新而不伤正;甘草润肺益气同时调和诸药。合而用之,适合于虚实夹杂证。C3:苦杏仁可宣发肺气、止咳平喘、润肠通便;石膏清热泻火;瓜蒌可清肺化痰,宽胸行气;葶苈子泄肺平喘,合用适用于痰热互结证。肺失宣发肃降,津液输布失常,可形成痰饮,同时有热邪袭肺,故可用此组合用药。

通过数据挖掘对中医药治疗脓毒症ALI进行用药频次统计、四气五味归经分析、关联规则及聚类分析,大黄是最常用的药物,基于“肺和大肠”理论,大肠传导功能正常,食物糟粕排除体外,则肺宣发肃降功能正常,脏腑功能协调,阴平阳秘;从功效上看,大黄可清热解毒、活血祛瘀、通腑泻下,基本对应脓毒症相关ARDS的病理因素,故在治疗脓毒症相关ARDS中起到重要作用。基本治法为通腑泄热、活血解毒、止咳平喘,同时兼以扶正祛邪。临床实践中,运用中西医结合治疗将成为主流,合理运用中医整体观念及辨证论治是十分关键的,本研究可为临床辨证及用药提供一定的理论基础。然由于本研究纳入文献数量偏少,数据挖掘方法亦有其不足之处,需进一步结合临床实践全面分析。