基于营地式多学科模式的地理实践力课程设计

——以“香港研学旅行”为例

2022-10-12刘著

刘 著

(广东实验中学,广东 广州 510375)

2016年11月,教育部等11个部门联合出台《关于推进中小学生研学旅行的意见》,提出各地中小学要重视研学旅行的发展。研学旅行是国家全面推进素质教育的重要举措,是“学”与“游”的结合,最大的特点是实践性,是综合实践活动的一种表现形式,对于提高地理实践力具有重要意义。研学营地是学生社会实践活动的育人场所,重点培养学生社会主义核心价值观,助力学生全面发展。[1]随着地理研学课程的不断进步,《义务教育地理课程标准(2011年版)》提出,地理课程不仅要在日常生活中使学生拥有理解地理现象和解决地理问题的能力,还要包含乡土地理、野外观测、实践考察及社会调查等内容。[2]基于此,地理教师也要联合多学科教师和研学机构开展合作探究,对地理学科知识融合多学科知识的研学旅行进行探讨,在这样的教学背景下,营地式研学旅行更有利于学生综合学科能力的培养。本课例研究基于香港大屿山地区的银矿湾营地,进行营地周边探索与户外定向任务,把香港传统文化与城市特点相结合,探索营地式的地理实践力教学模式。

一、营地研学的基本内涵

目前市场上研学旅行系列的产品以旅行社的研学线路为主,一般选取名人故居、风景名胜、历史古迹等旅游景点,偏向于观光旅行,虽能够拓宽学生的视野,但对于地理素养的培养以及多学科知识的融合运用无法达到相应的效果。随着教育部第一批研学营地(基地)名单的正式公布,利好的政策给营地研学旅行的发展提供了全新的方向。营地研学旅行是一种在户外以环境为依托,以团队生活为形式,以创造性、娱乐性为特征的体验式教育。[3]美国营地协会通过大量的以个人和家庭为单位的调查和追踪研究发现:营地教育对提高学生的探索意识、自信心、领袖精神、独立思维以及协作意识都有较明显的正向引导效果。营地研学相比线路研学,在教育意义方面潜力更大。本次研学基于地理及综合学科知识,依据实践与理论结合的方法,培养学生的地理实践力,突出学生的主体性,并用多元化方式对学生进行评价,同时也有利于教师的成长。

二、香港营地研学课程准备

1.香港营地概况

香港银矿湾营地位于中国香港特别行政区西南部大屿山境内,银矿湾营地是香港政府资助建立的营地之一,旨在服务学生开展教育康乐建设。银矿湾地区三面环山,东部的银矿湾泳滩宽阔且较浅,为香港著名的海滩之一,周围洞穴丰富,是典型的海岸地貌和山地地貌。银矿洞、银矿瀑布、袁氏更楼、梅窝文武庙、梅窝洪圣古庙等是香港本地人喜爱的观光旅游、教育娱乐圣地。银矿湾因位于附近山上的银矿洞而得名,该洞曾出产白银,约于19世纪末期被开采,后因矿石含银量过低而停止生产建设。过去,由于银矿湾开采,环境破坏,水质很差,导致环境问题显现。香港政府对此处进行了针对性的恢复与保护工程,取得了显著成效,这种做法也体现了政府倡导的人地关系和谐的理念。借助丰富的海岸地貌、独特的自然与本土人文之利,学生在实地的探索中可以实现思维进阶,同时与地理实践力的主题探究具有高度的切合性。

2.研学课程准备工作

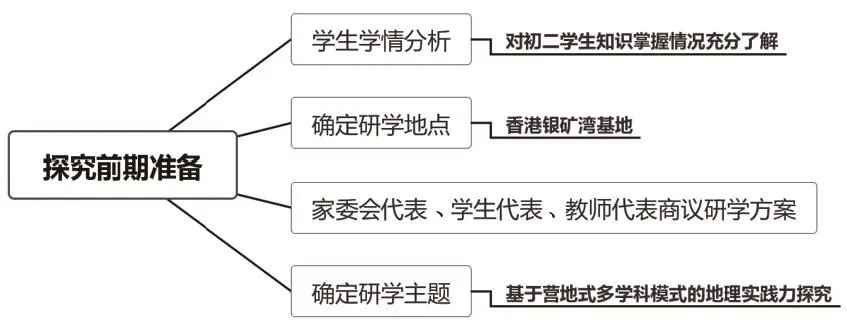

教师及研学机构共同沟通设计研学实施方案,编制学生研学手册,充分做好学生的学情评估,研究学生学习知识状况,落实学生主体地位,并对学生进行分组。分组时依据学生的学习状况、男女比例及个人兴趣等方面进行互补,确保分组的合理性,如图1所示。

图1 探究前期准备工作

三、香港营地研学课程设计

1.课程目标设计

本次研学实践线路以“香港自然与人文”为课题,是一条跨学科跨主题的综合性研学路线,将“文化之旅”“自然之旅”“科研之旅”“生态之旅”“乡村之旅”等路线的经典项目贯穿其中,打造承载量更大的进阶研学活动设计。研学课程的目标是以地理学科为纽带进行跨学科整合,促进书本知识和生活经验的深度融合。本次研学以户外营地为依托,以团队生活为形式,开展具体的研学内容,课程目标主要以培养学生的实践能力为导向,具体如下。

(1)体验性:通过呈现本土具有核心特色的户外环境的自然、文化属性,学生与本地的文化和社会环境有一定的接触,使学生感受当地乡土文化,拓展必要的人地协调观视野,充盈人生阅历。

(2)探究性:培养学生从政治、地理、历史、语文、英语、生物、艺术等多学科角度探究香港的自然和人文,实现跨主题式学习。提高学生与小组同伴在户外沟通合作以及探究问题、解决问题的能力,促进学生实践力的发展。

(3)创造性:培养学生创造力,鼓励学生在户外通过多元信息收集及团队协作,进行创意表达或文化呈现。培养学生在汇报环节分享小组观点、表达自我的能力,同时也吸收其他小组的智慧成果,整合内部学习架构。

(4)社会性:学生在本次实践探究活动的过程中,自主探索香港本土人文,在各项主题工作坊、探索任务及民间传统工艺体验等活动中加强对文化的理解,培养学生的文化认同及社会担当。

2.课程内容设计

(1)课程内容设计理念

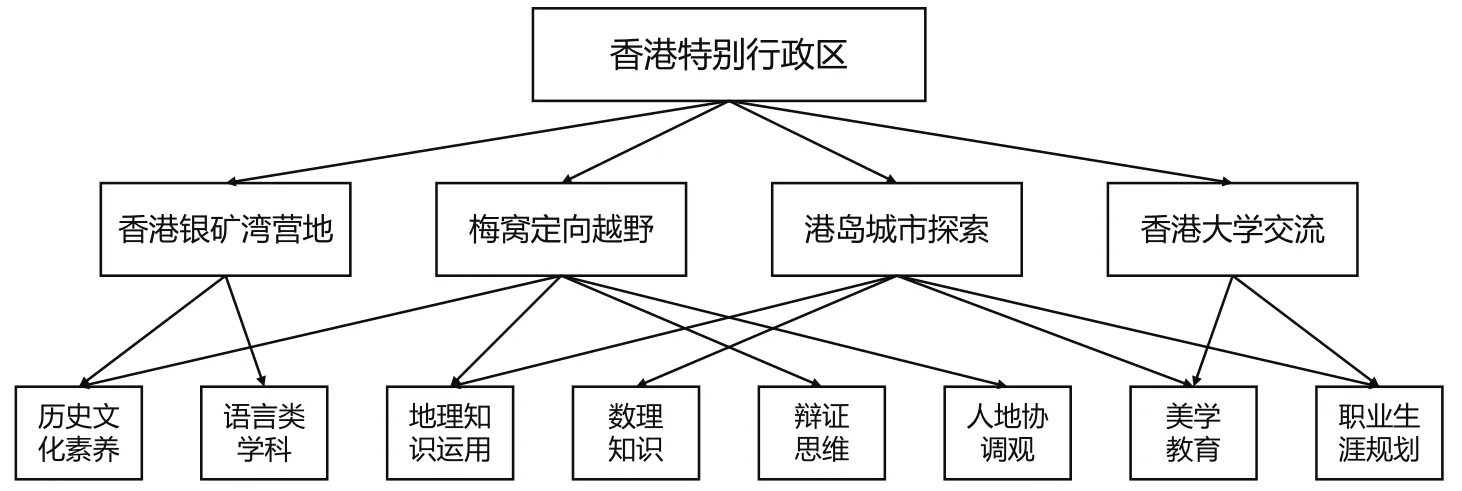

地理实践力素养有助于提升学生的行动意识和行动能力,使学生更好地在真实情境中观察和感悟地理环境及其与人类活动的关系。而考察、实验和调查是地理学重要的研究方法,也是地理课程重要的学习方式。为了达到运用综合知识进行实践力探索的目的,课程结合学生的研学实际,设置了4天的研学内容:①银矿湾营地周边及港土文化的认识,调用学生历史和语言文化素养,增强学生的体验性;②梅窝定向越野,了解梅窝当地地形和人文特点,培养学生的探究性;③港岛城市初步探索,鼓励学生从实地多维度分析香港历史和现代科技发展,培养学生的创造性;④香港大学交流,体验世界知名学府特色,培养学生的社会性,如图2所示。

图2 香港营地研学活动跨学科内容

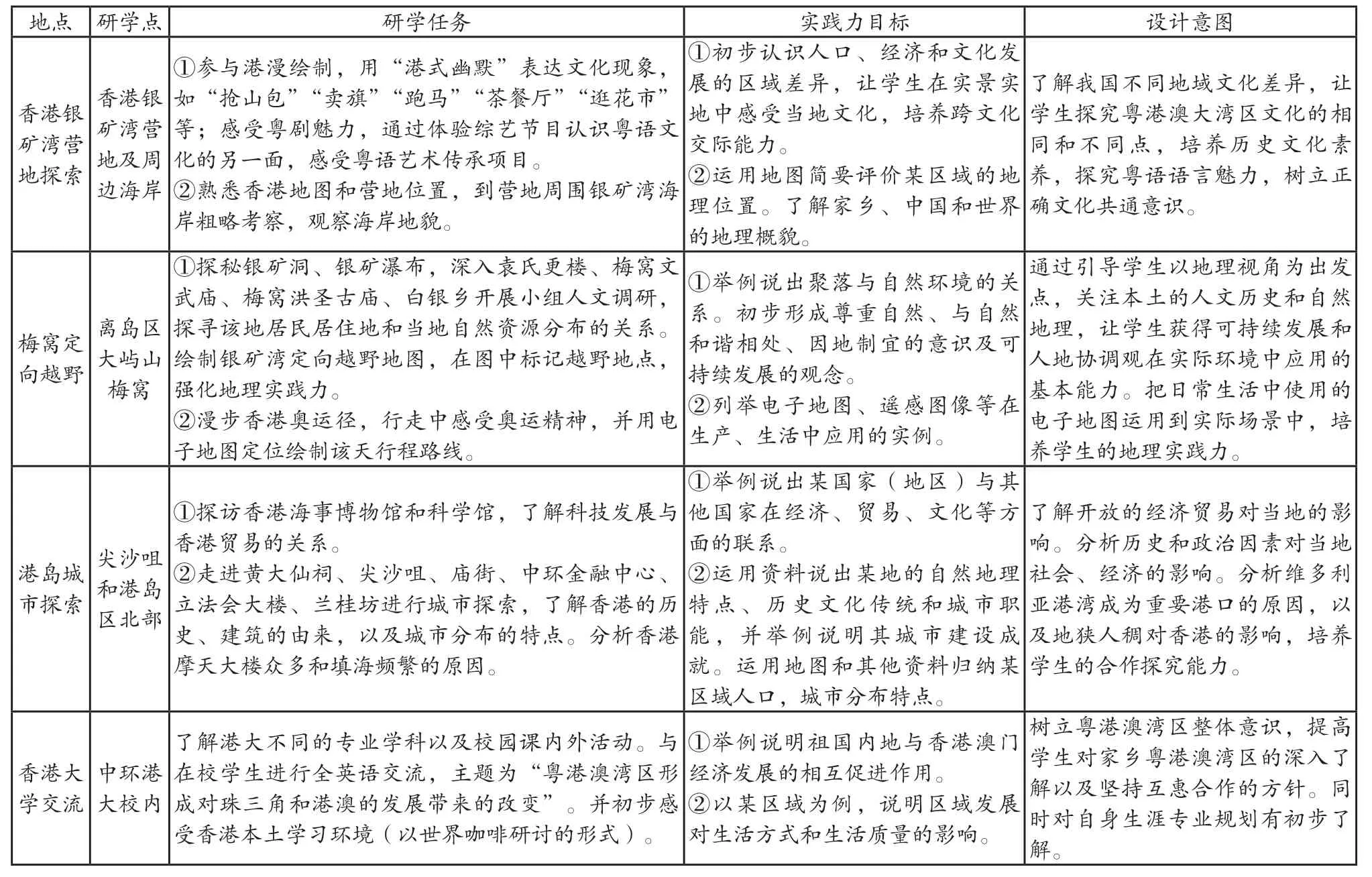

(2)课程内容设计方案

本次研学采用营地辐射式的方式开展,从营地周边户外探索起步,使学生逐步适应香港环境,后向外辐射。课程内容实施方案包括研学任务、地理实践力目标以及设计意图等,如表1所示。

表1 研学旅行实施方案

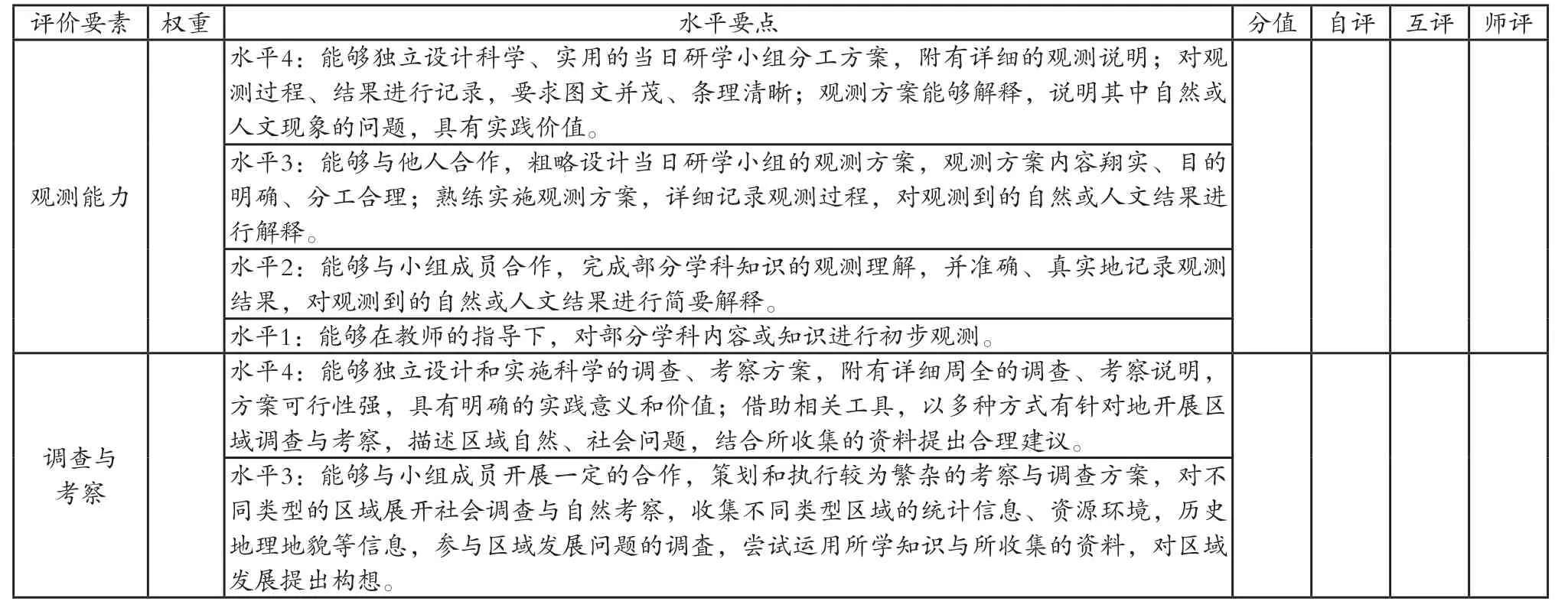

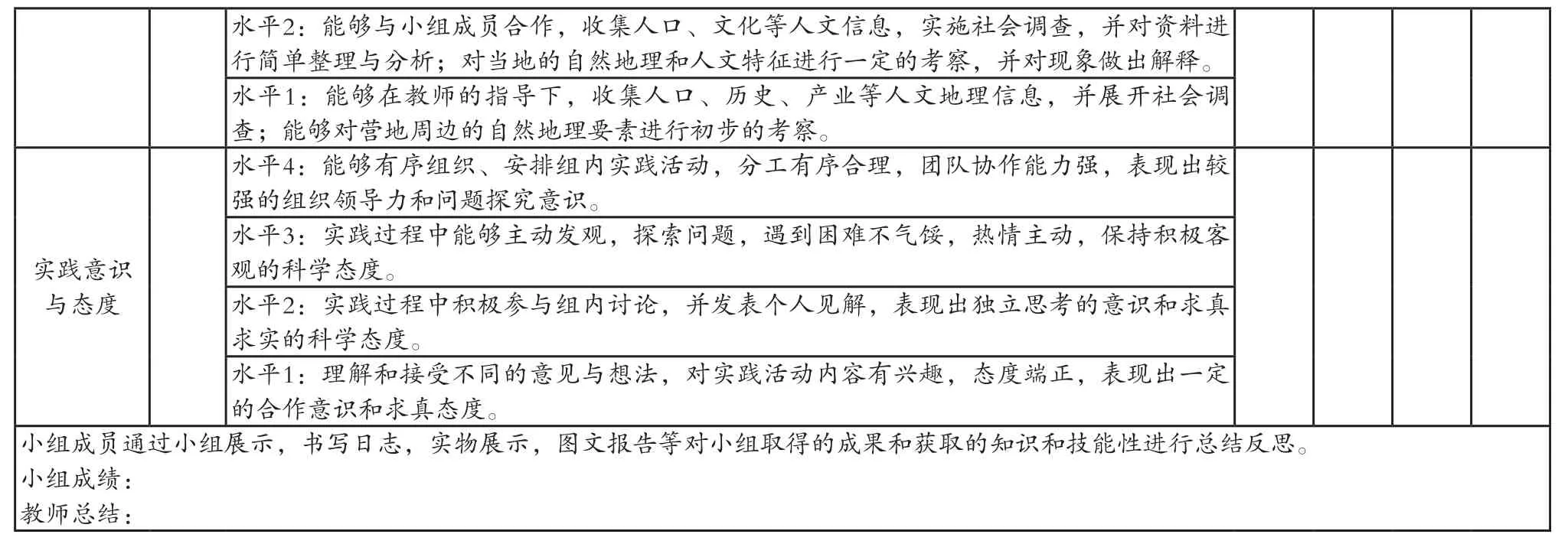

3.课程评价设计

本次研学基于营地周边探索和户外定向任务,根据每日的研学地点,选择不同的学科素养进行过程性评价。研学包括图标绘制、图文演示、野外观察、社会调查及乡土地理考察等内容。基于以上研学内容,本文设计了针对观测能力、调查与考察、实践意识与态度的PTA量表评价体系,如表2所示。根据PTA量表各要素的水平要点及权重,综合学生自评、互评以及教师评价的得分,可得出学生的综合课程得分,为后期进一步完善研学旅行课程提供客观依据。

表2 地理实践力PTA量表

(续上表)

四、总结与讨论

1.尊重学生的主体性地位

与传统的讲授式课程不同,基于营地式的学习一方面可以锻炼学生的自主生活能力,另一方面还能提高学生的主动性与参与感。研学的设计、实施计划以及总结评价,学生均参与其中,能够真正意义上实现个体和主体的成长。

2.调动多学科知识的实际运用

从课程的设计到研学的实践,需要结合政治、地理、历史、语文、英语、生物、艺术等多学科知识,探究香港的自然与人文问题,实现跨主题式学习。把多学科知识运用到实际的情景中,促进学生多元化的发展。

3.地理实践力素养的培育

地理考察是培育地理实践力的一项重要内容。此次户外营地研学依托户外环境,使学生对真实情境中的自然环境进行考察和观测,对学生从多种地理视角分析地理事物和现象都有促进作用,使学生掌握一定的地理信息处理能力,并显著提高其地理实践力。

4.提升亲子关系协调能力

该项目有部分家长作为志愿者参与其中,家长在课程设计及陪伴过程中对学生进行指导,并把一些生活经验传授给学生。研学旅行不仅能够传递知识,更能在一定程度上促进青春期的学生与家长之间的沟通与交流。