指向素养评价的任务设计

2022-10-12耿婧婧

耿婧婧

(上海师范大学附属中学闵行分校,上海 201112)

全国普通高中全面实施新课程、使用新教材(以下简称“双新”)。上海市地理学科新教材也于2021年秋季学期在高一年级使用。“双新”的实施着力于发展学生的核心素养。培养目标的转变必然导致评价方式的转变,如何合理测评地理学科核心素养已成为目前亟待解决的重要课题。

目前,国内教育考试通常采用“双向细目表”的方式来构建评价框架,该模式将学科知识体系分解为系列“知识点”,学生对这些“知识点”的掌握程度一般简化为识记、理解和应用三类。该评价模式指向学科知识点和知识点的掌握水平,关注学生在知识点上的认知,缺乏对事物的整体认知,缺少知识在真实复杂情境中的综合运用。

地理学科核心素养是学生内在的高阶思维品质,是学生能够灵活地、整合地应用地理学科知识、技能、思维、方法和价值观应对和解决各种复杂现实问题的综合品质,它不只是事实性知识和概念的习得。[1]显然“双向细目表”的评价模式,不适用于素养的评价。

地理学科核心素养的进阶是学生在解决、解释真实情境问题中,学科知识和技能不断结构化,学科思维、方法和价值观逐渐形成,并得以综合应用的过程。学生在整合已有知识技能,运用地理学思维和方法解决真实问题过程中的表现差异,可以体现出不同水平的素养差异。

一、研读课标,构建真实情境

地理学科核心素养是学生在脱离评价机制后,仍能够应用学科思想、方法和价值观解决真实情境问题的思维品质。真实情境是地理学科核心素养形成和发展的途径,也是评价地理学科核心素养的重要依托。

真实情境源于现实生活,具有复杂性、多因素性和不确定性。利用真实情境多因素和结构不良的特征设计评价任务,可以引发学生不同的素养水平表现,从而依据学生表现来推测其所处的素养水平。

但基于真实情境创设评价任务,不能仅仅关注情境的真实性,而应首先研读课程标准,准确把握素养的内涵和表现,寻求素养与真实情境之间的结合点,关注该情境能否引发学生表现出整合应用学科知识、方法和观念的能力差异。并以学业质量水平为准,从整体上把握地理学科内容的结构性和关联性,选取合适的任务内容,避免从孤立知识点的角度设计评价任务。

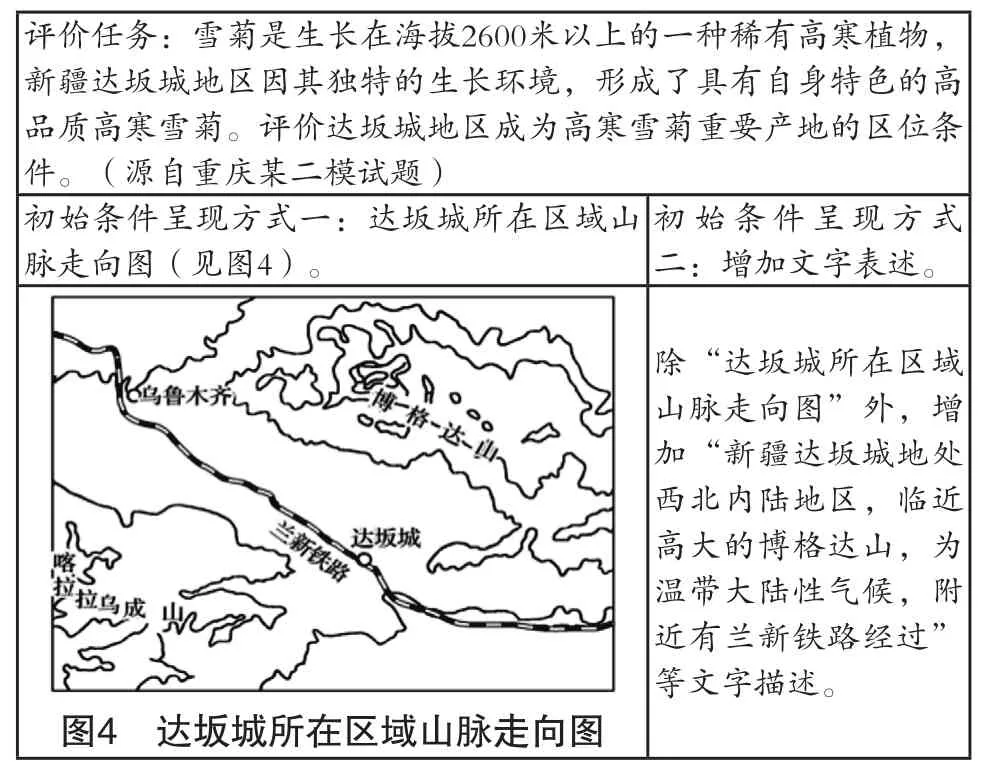

如地理综合思维指人们运用综合的观点认识地理环境的思维方式和能力,表现为能够从地理要素综合的角度认识地理事物的整体性,以及地理要素相互作用、相互影响的关系;能够从空间和时间综合的角度分析地理事象的发生、发展和演化;能够从地方或区域综合的角度分析地方或区域自然和人文要素对区域特征形成的影响以及区域人地关系问题。在课程标准中综合思维被划分为四个水平(见表1)。

表1 综合思维的水平划分[2]

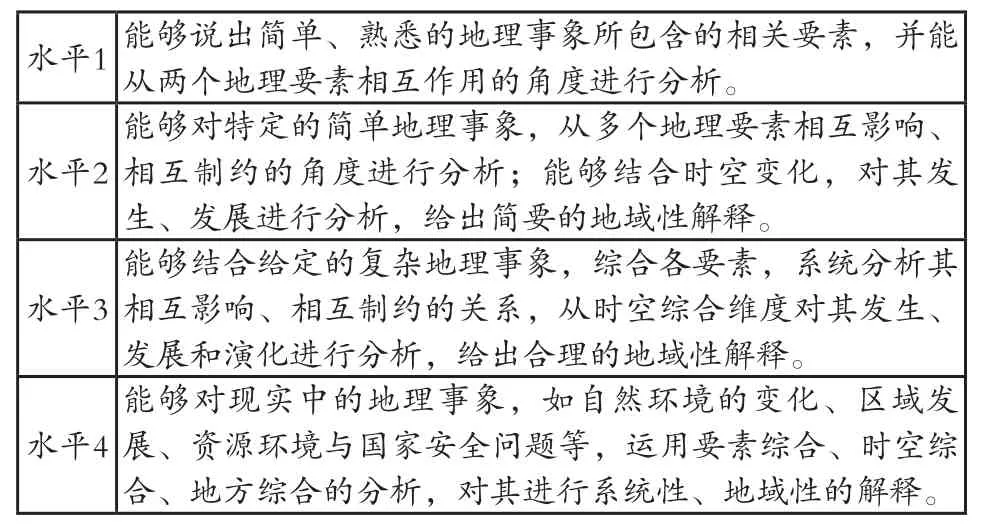

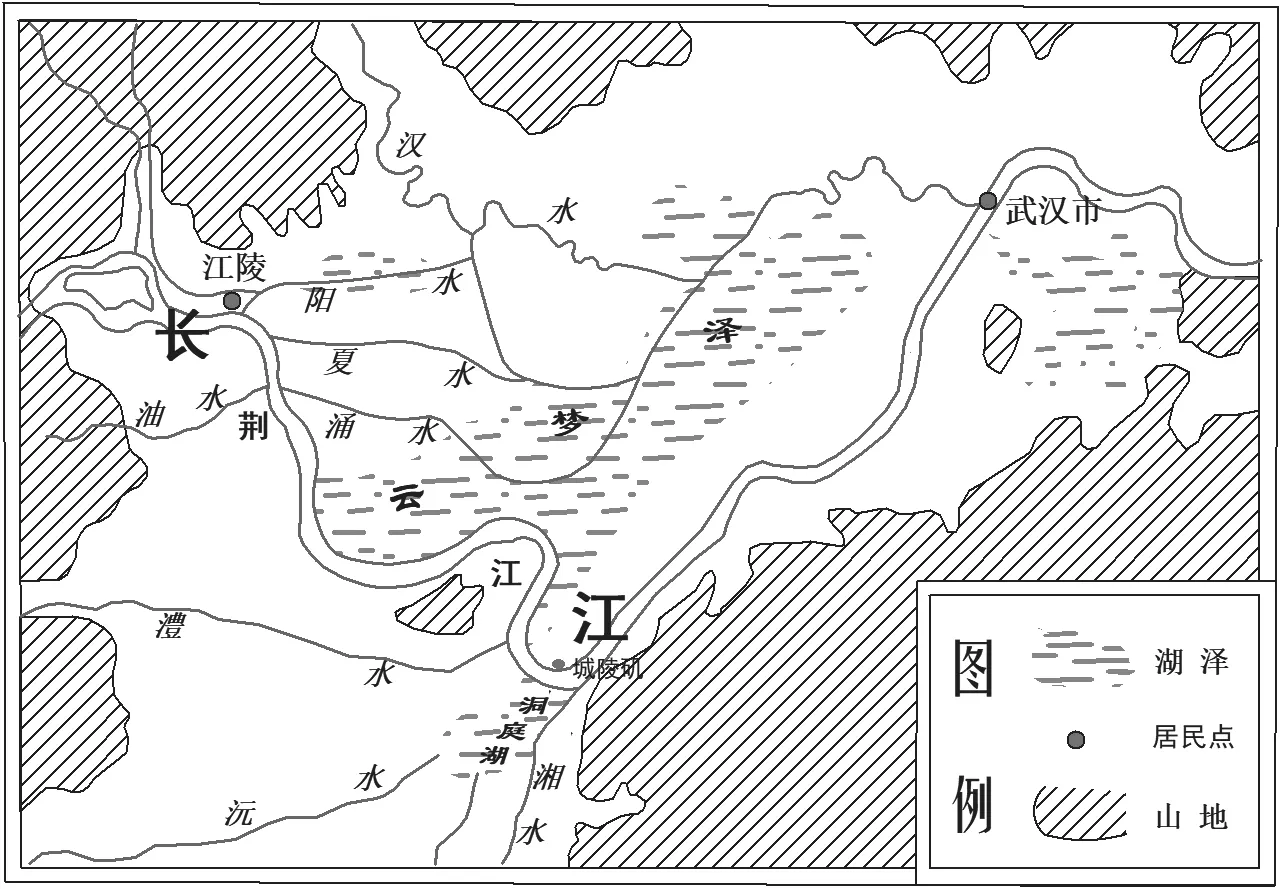

结合综合思维的内涵和表现,在教学实践中选取了课程标准中“3.3分析洪涝的成因与危害;3.6运用图表资料,说明世界主要自然灾害的空间分布,比较同一自然灾害危害程度的地域差异”作为评价任务的测试内容,并结合学生原有认知状况,选取了长江荆江段作为任务情境。长江荆江段上启湖北枝城,下到湖南城陵矶,南北两侧分别是广阔肥沃的江汉平原和洞庭湖平原,抗洪、治洪历史悠久。以荆江古今洪涝发生频率差异的原因作为综合思维素养和情境间的结合点,以精炼的文字和简洁的地图构建起评价任务情境。

案例:秦朝以前,长江流域人口稀少,上游植被覆盖率超过90%。该时期,武汉以西是范围约九百里的大片湖泊沼泽,称云梦泽。秦汉时,云梦泽面积已不足先秦时期的一半(见图1)。唐宋时期,随着北方人口南迁增多,修筑堤防、围垦湖泽兴起(见图2)。到了北宋,云梦泽完全解体,长江上游植被覆盖率也下降为50%,江汉平原逐渐形成。如今,浩渺辽阔的云梦泽只剩下了洪湖。常言道:“万里长江,险在荆江”,但为什么史书上记载荆江“唐宋以前无大水患”?

图1 秦汉时期云梦泽示意图

图2 唐宋时期云梦泽示意图

该情境涵盖了地形、水系、人类活动、产业等要素的时空变化,而洪涝灾害发生频率的变化受以上各要素相互作用的影响。要解决该任务,不仅需要学生掌握有关洪涝和荆江区域的地理基本知识、原理和读图技能,还需要学生整合相关的知识技能、思想方法等来解读当前情境,明确问题实质,提出各种可能的假设,并综合分析该区域中多种地理要素的时空变化,对其进行系统性、地域性的解释。该真实情境不仅提供了学生充分开展“地理综合思维”活动的可能性,还可以有效引发学生不同水平的表现,观察到不同水平的综合思维(见表2)。

痛是生活中的一部分,几乎人人都体会过疼痛的滋味。痛的类型多种多样:既可以轻微而短暂,也可以严重而持久;既可以是突发剧痛,也可以是隐隐作痛;既可以是胀痛、刺痛、酸痛,也可以是闷痛、灼痛、绞痛。导致疼痛的原因同样五花八门:大到事故、疾病,小到蚊虫叮咬,都能引起疼痛。但其实绝大多数的疼痛发生在日常生活中,我们只要稍加注意,就能减少很多不必要的疼痛。

表2 任务情境设计详情

二、优化任务设计,提升区分度

地理学科核心素养是在真实情境地理问题的解决过程中养成、进阶的,那么要测量不同水平的核心素养就需要保证完整的任务解决过程与足够的任务解决空间,以充分引发不同素养水平的差异表现。同时任务设计最好能够激发学生探究兴趣,确保学生深度参与。

1.利用认知冲突,提升探究兴趣

认知冲突是指认知发展过程中原有的认知结构(或原有的观点)与新知识(或实际情况)之间无法包容的矛盾,是在原有观念与新经验之间出现对立性矛盾时,感受到的疑惑、紧张和不适的状态。[3]认知冲突可以有效激发学生兴趣,[4]有效提升学生参与深度,利于更加准确地评价素养水平。如案例1利用“史书记载此处唐宋以前无大水患”和“万里长江险在荆江”引入认知冲突,激发学生兴趣。

2.利用不良结构,拓展解决空间

任务解决过程的完整度与解决空间的大小,取决于任务设置的初始条件、问题呈现方式和答案的开放程度。初始条件不明确、问题解决方法不明确或答案不明确的任务称为不良结构任务。

其中支撑材料数量的多少,即初始条件的设置直接影响到问题解决空间的大小。当任务中提供了明确的初始条件,学生不再需要自己决定什么是有用的证据或者信息,而是可以直接拿情境信息来解决问题,这就影响了学生思维过程的完整性,缩小了问题解决空间,削弱了观察不同水平学生素养表现的可能性。不明确的初始条件设置,既可以精简初始条件,也可以设置冗余的初始条件。

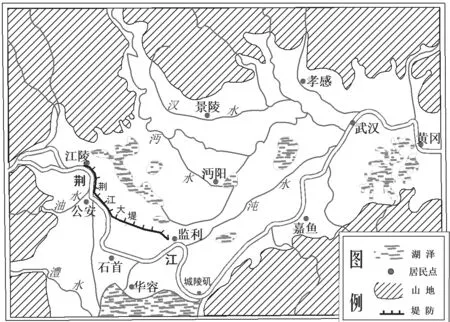

以精简初始条件设置为例(见表3)。初始条件呈现方式一,提供的信息少,需要学生阅读研究问题,表征问题特征,确定问题指向。依据所确定的任务指向,决定哪些概念、原理和技能可用于该问题的解决,然后整合产业、气候、地形、水文水系、人口等多方面的地理要素,建立各要素间的相互作用关系,作出评价。在此过程中学生需要自己明确问题,自己分析区域特征,寻找证据信息,决定采用哪些信息作为评价依据。初始条件呈现方式二,提供了较明确的区域自然地理环境特征,学生不需要自己决定什么是有用的证据或者信息,而是可以根据提供的信息进行推断评价,缩小了问题解决空间,降低了观察到不同水平素养表现的可能性。

表3 初始条件设置案例

除精简初始条件外,还可以设置冗余初始条件,比如在探究“河南省花生产业发展”的任务中提供的初始条件包含:世界花生看中国,中国花生看河南。花生又名“长生果”,富含油脂和蛋白质,于明朝时期传入我国,是主要的油料作物。河南省为中国花生种植第一大省。起垄种植可使单产面积增加1/4,且便于机械化采收。这些信息与学生解决的问题无关,但拓展了学生的问题解决空间,同时提升了情境的趣味性,利于对河南花生生产构建较完整的认知。

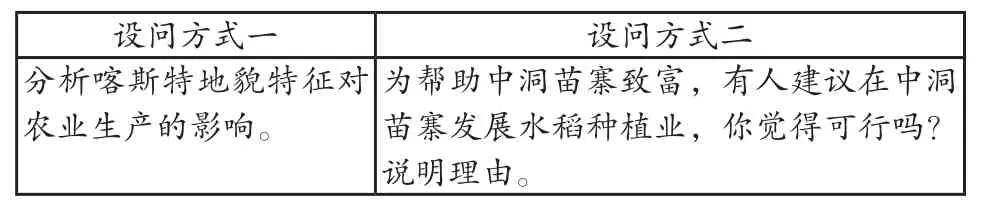

在构建了任务情境和初始条件后,选择恰当的设问方式也极为重要(见表4)。表4给出了同一个任务的两种不同设问方式,第一种设问方式采用学科术语描述,问题指向具体地理概念和技能的掌握。第二种设问方式更像是在描述真实生活中的情境,不直接指向具体地理概念或技能的掌握,而是指向学生利用学科知识、技能和思想方法解决问题的能力。从设问方式一到设问方式二的转化过程,体现的正是学生能否根据真实问题情境,运用学科知识、原理和思想方法分析现实情境,从中提出关键信息,解决问题的过程。该过程恰恰是地理学科核心素养的重要表现。因此,恰当的设问方式,也是指向核心素养评价任务设计需考虑的重要因素。

表4 不同设问方式的对比

以上案例的问题答案均为开放性答案,可从多个角度回答,利于学生充分关联和解释相关的学科知识、技能和思想方法,提供了足够的问题思维空间,可以引发学生不同水平的素养表现。

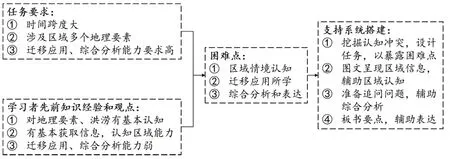

3.基于学情,搭建支持系统

素养评价的目的是暴露一部分学生的弱点,又能保证达到该水平的学生可以有充足的信息支持其完成任务,产生区分度。不能是所有人都能解决的任务,也不能是所有人都不能解决的任务,也不能仅仅存在能解决与不能解决两种可能。所以,设计具有区分度的任务应关注学生先前的知识经验、文化背景和认知方式,并充分研究评价任务的解决对学生知识经验和思维水平的要求,了解学生可能存在的困难点。针对困难点搭建恰当的支持系统,辅助学生整合应用学科知识、方法和观念去解决问题,为最高素养水平的学生顺利完成任务提供保障,同时诱发不同水平学生的素养表现,提升任务设计的区分度。

如案例1任务的解决需要综合分析不同时期区域地理要素的改变,并能够在陌生情境中迁移应用已有知识,对学生的迁移应用和综合分析能力要求较高。学生虽然对地形、气候、河湖、产业、人口、洪涝等地理要素有基本的认知,但是对荆江区域较为陌生,迁移应用所学并综合分析该问题有困难。

针对学生对该区域陌生的困难点,为学生提供3D打印的中国地形图,并以图文形式呈现信息,为学生克服对陌生区域的认知提供了支持。针对学生综合分析能力弱,可能无法完整获取所有要点的困难点,在图中绘制居民点、湖泊等信息,并准备恰当的引导小问题,在学生遇到困难时,以小问题追问的形式进行引导支持,如:对比两幅图哪些要素发生了改变?灾害的定义是什么?为什么居民点少,灾害发生就少?云梦泽对洪涝灾害的发生起到什么作用?针对学生难以清晰完整地表达因果的情况,可以利用板书记录学生回答要点,帮助其理清思维过程,完整表达。

研究学情,搭建恰当的支持系统(见图5),可以促使评价任务持续、深度开展,为诱发不同水平素养的表现提供可能性。

图5 评价任务支持系统搭建示例

三、基于地理学业质量标准,研制评价标准

指向素养水平的评价任务设计提供了足以引发不同地理学科核心素养水平表现的问题解决空间,但也带来了合理评价的困难。教育评价是一种基于证据的推理过程,即通过学生在评价任务上的表现来推断他们素养的水平。[5]那么把握不同地理学科核心素养水平学生的可能表现,建立这些表现和地理学科核心素养水平之间的关系就尤为重要。

高中地理学业质量标准提供了对地理学科核心素养不同水平及其表现特征的描述。将学业质量标准的不同水平表述结合当前任务加以具体化,并结合学生对任务的不同反应特征,进行等级划分,可作为当前任务的评分标准。

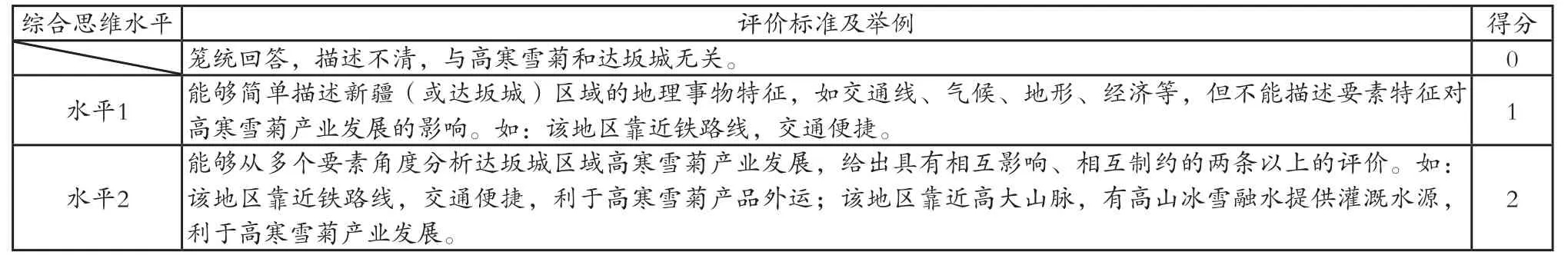

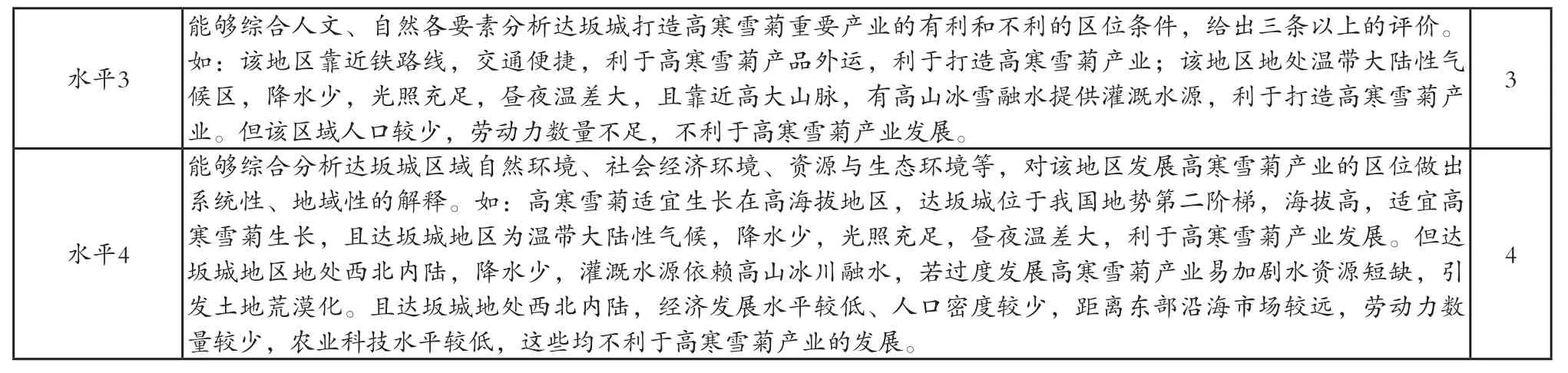

以“达坂城高寒雪菊”任务为例,依据课程标准中对综合思维水平的划分,结合当前任务加以具体化表述,进行等级划分,作为当前任务的评价标准(见表5)。

表5 综合思维评价标准设计

(续上表)

四、总结

指向素养评价的任务设计,需要改变原有基于双向细目表,指向学科知识点的评价模式,构建起整合学科知识和技能、任务情境和核心素养的评价模式。在此模式下,指向素养评价的任务设计需要设计者仔细研读课程标准,准确把握核心素养的内涵和表现,基于真实情境,设计评价任务。并设置合适的初始条件和设问方式,构建恰当的支持系统,以拓展问题解决空间,提供引发不同水平素养表现的可能性,最后需要设计者依据课程标准对核心素养水平的划分,制定评价标准。