洛特曼重复和平行对举理论下茨维塔耶娃抒情诗《又是那扇窗》诗学分析

2022-08-17杨毅

杨 毅

(北京外国语大学俄语学院,北京 100089)

一、引言

玛丽娜·茨维塔耶娃(М. И. Цветаева,1892-1941)是二十世纪俄罗斯著名的女诗人、散文家和文学翻译家,6岁写诗,16岁开始发表作品,18岁时以诗集《黄昏纪念册》闪耀俄国文坛。茨氏一生创作的诗作达数百首之多,文学成就广受赞誉,诺贝尔文学奖获得者布罗茨基曾称其为“20世纪的第一诗人”[1],俄国文学界也曾赋予其“俄罗斯文学的圣处女——女皇”等美誉。茨氏身处文学流派林立、文学思潮异彩纷呈的时代,然而强烈的个性及独特的诗才、诗艺、诗风却使其独立其中,茨诗也因此被称为“不合轨道的彗星”[2],但这并未折损茨氏艺术创作的光芒,反而坚定了其“用心灵的深邃来保证自己的与众不同和自给自足”[2]的生活和创作信条,在群星璀璨的白银时代绽放出最夺目的光芒。

茨氏一生饱经磨难,第一次世界大战、两次革命、国内战争、移民、与丈夫的分离及小女儿的死亡等苦难都被其记录在诗作当中,使得“爱情、祖国、生命与死亡、时代及诗人使命成为了茨诗的永恒主题,其诗作因宝贵的艺术价值和细腻的情感而被誉为不朽的、纪念碑式的诗篇”[3]。在其三十余年的诗歌创作生涯中,1916年可谓茨氏组诗创作的丰产期,诸如《莫斯科组诗》《失眠》《致勃洛克》等组诗均创作于这一年份,上述组诗后被集结成册,收录于诗集《里程碑》中,对理解茨氏的诗歌创作及价值观具有重要意义。本文分析的诗作《又是那扇窗》便为《失眠》组诗中的第十首。尽管在这一组诗中各诗篇在情感、结构上不尽相同,创作背景和书写对象各异,但相同的主题将其联系在一起,茨氏通过各色的失眠者,各样的意象传达着抒情主人公在失眠时分细腻而复杂的情感。

二、洛特曼诗歌分析的重复和平行对举理论

尤里·洛特曼(Ю. М. Лотман)是二十世纪俄罗斯最杰出的文艺学家、符号学家、文化学家,莫斯科——塔尔图符号学派的奠基人和领袖及结构主义诗学的重要代表,他的结构诗学理论“强调文本的符号本质,着力分析文本的内部机制和层级结构”[4],他将包括诗歌文本在内的所有文本都视为一个系统,主张在进行文本内部分析时综合考虑各文本要素之间的关联。他在雅各布森“二轴说”理论的基础上,把诗歌文本结构内部不同层面的重复(повтор)和平行对举(параллелизм)现象纳入到平行对比的研究当中,为构建诗歌各要素之间联系提供了有力的依据。

诗歌与散文及其他文学体裁主要的差异体现在其独特的结构上,而“诗歌文本结构的独特性则体现在重复性上”[5]。洛特曼认为,诗歌文本的重复主要有两种类型:一种是某个层次上的完全重复;另一种则是非完全重复,即部分相同或相异。诗歌是极其凝练的文学形式,有限的篇幅承载着丰富的思想意蕴,因此,诗歌文本中的重复绝不是无意识的,也不能被视作同一内容的简单重复,而是同中有异,具有一定的功能和语义,体现着作者的情感和创作构思。

平行对举是洛特曼在诗歌文本分析中提出的另一个重要概念,在很大程度上可以被视为诗章布局的总原则。洛特曼认为,“平行对举是一种‘二项式’,其中第一个成分是通过第二个成分被认知的,而第二个成分与第一个成分又形成类比。第二个成分既不等同于第一个成分,也不能与它分离。”[6]平行对举在诗歌中主要通过词语的重复和相同的句法结构表现,从而使处于文本中不同位置的意象相互拉近,形成映衬、互补和对比等关系。重复使平行对举成为可能, 而平行对举揭示了重复辩证的内涵,“在一个层次内的重复又引起不同层次间的平行对举, 从而使得诗篇的所有层次都贯穿这一原则。”[7]诗歌作品是各语音、词汇、句法要素相互协调、相互配合,共同作用以生成语义的机能系统,重复和平行对举可以将其中相互关联的成分通过对比、对照的方式并置,使诗歌文本跨越诗行、诗节的界限,以及自上及下、由左到右的阅读模式,使诗意获得更大的阐释空间。

洛特曼的结构诗学不仅注重文本的内部研究,对文本外结构,即外部客观世界同样予以高度重视[4]。洛特曼指出,“文本外的诸种关系……作为一定层次的结构要素构成艺术作品的有机组成部分,读者不可能脱离文本外的‘背景’来接受文本。”[8]对于创作缘由、时代背景、诗人的人生经历等文本外结构要素的掌握有助于深化对诗歌思想要旨的理解。茨氏一生有着复杂而丰富的情感经历,《失眠》组诗便为茨氏和女友帕尔诺克分手后所作,和女友分手后,茨氏回归家庭,然而此时她与丈夫已心生罅隙,艰难的处境使茨氏备受折磨,便创作出这组《失眠》组诗以疏解心中的郁结。作为《失眠》组诗中最知名的诗作,《又是那扇窗》描写了抒情主人公愁肠百转、夜不能寐、思绪翻江倒海般涌入的情感状态,然而在阅读时不难发现,诗人并非直抒胸臆,而是通过隐晦的方式加以宣泄,从而使诗歌有一种言不尽、道不明的朦胧之感。本文将以洛特曼的重复和平行对举理论对茨氏的抒情诗《又是那扇窗》进行诗学分析和解读,探寻诗人在诗歌中传达出的情感世界。

Вот опять окно… 又是那扇窗……[ 诗歌译文为笔者自译。]

Марина Цвеаева 茨维塔耶娃

Вот опять окно, 又是那扇窗,

Где опять не спят. 又是不眠夜。

Может — пьют вино, 或许——在饮酒,

Может — так сидят. 或许——如此静坐。

Или просто — рук 或仅仅是两只手

Не разнимут двое. 紧握。

В каждом доме, друг, 每家每户,朋友,

Есть окно такое. 都有这样一扇窗。

Не от свеч, от ламп темнота зажглась: 黑暗不是因烛火和台灯而点燃:

От бессонных глаз! 而是那无眠之双眸将黑夜照亮!

Крик разлук и встреч — 分别和相会之声响——

Ты, окно в ночи! 你,黑夜里的一扇窗!

Может — сотни свеч, 也许——有数百根蜡烛,

Может — три свечи… 也许——只有三根……

Нет и нет уму 我的理智

Моему покоя. 无法安宁。

И в моем дому 在我的家中,

Завелось такое. 场景也如这样。

Помолись, дружок, за бессонный дом, 祈祷吧,朋友,为这无眠之所,

За окно с огнем! 为这点亮灯火的窗!

23 декабря 1916 1916年12月23日

三、语音层的重复和平行对举

诗歌是研究难度较大的一种文学体裁,言简而意丰是诗歌的重要特点。不同于散文语言和日常语言,诗歌语言除了语法规则外,形式上的音节、韵律、节奏、韵脚、移行以及非常规的词语搭配等均承载着大量的语义信息,起到表情达意的重要功能,体现着诗人的匠心独运、慧心巧思。洛特曼就曾批评在传统的诗歌分析中通常将语音要素和语义要素割裂开来的研究方法,他认为,诗歌中最具特色的音响效果也是传达信息和情感的一种形式和载体,在一定的条件下能够被赋予意义,获得负载语义信息的功能,因此,对诗歌语音层面的研究对于理解诗歌的意义和题旨有着重要的作用。

《又是那扇窗》全诗共四个诗节,与传统诗歌中各诗节诗行数等量的情况不同,该诗四个诗节分别由8,2,8,2个诗行组成,打破了传统诗歌中整齐划一的诗节分布,使诗歌随意而不凌乱,自然又不失精致,给人以错落有致之感。每个诗节像是一种情绪的表达,体现着抒情主人公在无眠夜里无意识地自由漫想。

从韵律上来看,整首诗为双音节音步的扬抑格,但各个诗行中的音步数不等,这在整齐的节奏中产生了音符的跳跃之感。在韵式节奏上,第一诗节中诗行呈交叉韵式,第二诗节押韵相同,第三诗节中前四诗行整体上押韵,后四诗行则为交叉押韵,最后一个诗节仅由两个诗行组成,押同一韵脚。押韵一方面使诗歌音韵和谐,获得形式上和音响上的美感;另一方面,相同的韵脚能够使处于不同诗行中的韵脚词之间产生联系,在相同或相反的对比中生发出更为丰富的意蕴。

洛特曼在《诗歌文本结构的分析》一书中指出:“韵脚的重复实际上就是语音的重复,究其本质,就是将不同者拉近,在相同中揭示差异。”[6]马雅可夫斯基同样赋予诗歌韵脚以重要意义:“没有韵脚,诗歌就会分散,韵脚能使你回到上一行,使你回想起前一行,使叙述一个思想的所有诗行都能发挥作用。”[9]“韵脚使在此文本外没有任何共同之处的词形成对比,从而产生出人意料的意义效果。”[6]例如,在第一诗节中,相同的韵脚使“спят”(睡)和“сидят”(坐)产生关联,两个动词形成反向对比。二者代表着两种截然不同的行为状态,昭示着行为主体不同的心情。夜深人静之时,内心宁静之人早已安然入睡,心绪不宁者被种种思绪困扰而难以入眠,只能在无奈中静坐,任思绪在烛光的映射下飘荡。诗章开篇便通过动词的反向对比将忧愁的气氛大肆渲染。

同一韵脚使韵脚词“уму”(理智、头脑)和“дому”(家)构成平行对举,“头脑”和“房屋”均属于空间概念,前者是思维活动的空间,后者是人物生活的空间,而此时两者处于相同的状态之中。头脑中纷乱的思绪和亮着烛光的房间分别反映着抒情主人公内心的不安和身处的外部环境的骚动,一内一外交相呼应,共同将愁绪推向顶峰。

四、词汇层的重复和平行对举

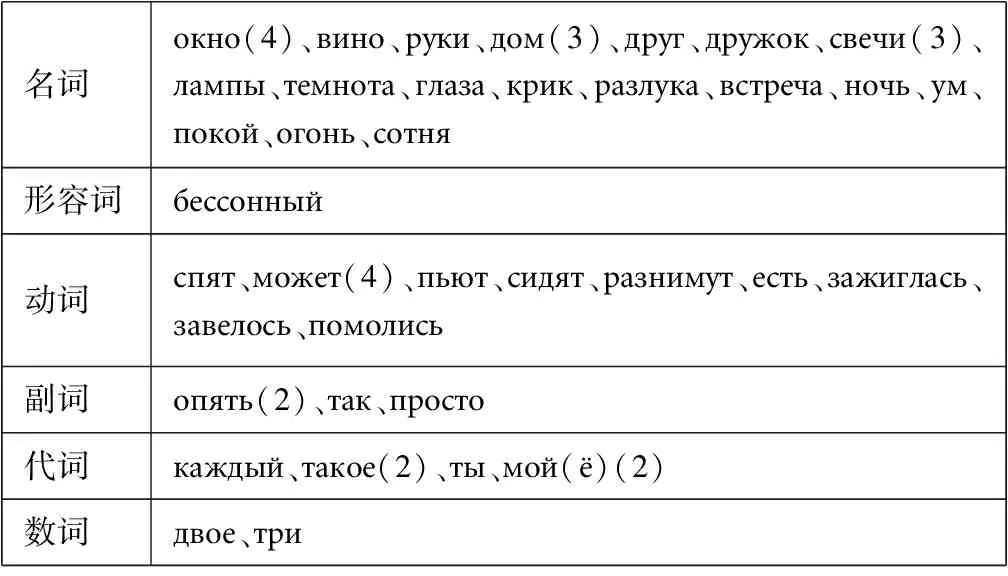

“词语是诗歌文本整体建构的基本单位”[4],对诗歌任何一个层面的分析都离不开词汇。正如洛特曼所言:“诗歌语义的组织在很大程度上是通过联系实现的,词语的意义只有在与其他词的比对中才能确定,这些词语或是以组合的方式联系在一起,相互补充、相互限制,或是以垂直呼应的方式平行对称而相互阐发,诗歌深层的意义就产生于这一动态的关系网之中。”[11]与米哈伊尔·加斯帕罗夫相同,洛特曼也认为采用统计学的方法对诗歌文本的语言成分进行分析是十分必要的,因此,在进行分析之前,笔者首先将诗歌中的词汇按照词性进行分类,以便于探究词汇层面的重复和平行对举现象:

名词окно(4)、вино、руки、дом(3)、друг、дружок、свечи(3)、лампы、темнота、глаза、крик、разлука、встреча、ночь、ум、покой、огонь、сотня形容词бессонный动词спят、может(4)、пьют、сидят、разнимут、есть、зажиглась、завелось、помолись副词опять(2)、так、просто代词каждый、такое(2)、ты、мой(ё)(2)数词двое、три

(一)名词层面的重复和平行对举

诗歌的文本世界是由名词所指涉的物象建构而成的,按照性质可以将诗中的名词分类:第一类为与家庭空间相关的物质名词,其中包括окно(4)、дом(3)、свечи(3)、лампы、огонь、вино。诗人将日常之物纳入诗歌,通过对日常什物的描写,将读者带入抒情主人公身处的环境之中。其次,家庭空间是专属于个人的私密场所,同时也是屋主各种人生经历、情感体验的发生地,而房屋内的陈设、物品则是屋主情感体验的见证者,见证过主人公曾经的甜蜜,此时则在见证者她的挣扎、痛苦和落寞。此外,还需格外关注窗、房屋、蜡烛三个意象,三者在诗歌中多次出现,构成词汇上的重复。

“房屋”意象在诗中出现三次,指明了诗歌场景的空间。“房间”和“窗子”将空间切分为室内和室外,室外空间是他者的情感世界,室内空间则象征着抒情主人公闭锁的内心世界。“房屋”和“窗子”框定的封闭的狭小空间不仅是主人公现实的生活空间,同时也是其灵魂的栖居之所,诗人看似在描写物理空间,实则是在隐喻主人公的心灵空间,两个空间处所交叉重叠,而室内空间的幽暗正是其内心孤独、伤感、无法走出内心困境的情感映射。

“窗”一词在诗歌中出现四次,作为核心意象贯穿全诗。首先,“窗”一词分别出现于诗歌的第一个诗行和最末诗行,首尾呼应形成完整的闭环,诗歌形式上的环形结构与室内空间的封闭性形成呼应,象征着抒情主人公内心世界的封闭。思想内容上,开篇中他人家中的窗犹如一扇闸门,打开了诗人情感的洪流,种种思绪如海浪般汹涌奔淌。诗的结尾又借助于“窗”,通过呼吁为无眠的房屋、为亮着火光的窗祈祷而获得情感的疏解。抒情主人公将“窗”转化为失眠的象征,渴求着有着相似经历的人的情感支持,给予其摆脱愁绪、获得内心安宁的信心和力量。因此,“窗”在诗歌中不仅勾通着室内空间与室外空间,更是主人公打开封闭的内心,走向外部世界、与自己以及世界和解的通道。

“Может-сотни свеч, Может-три свечи...” 两行诗中的蜡烛意象构成平行对举,“蜡烛”意象因数量的差异而承载着不同的文化内涵。俄罗斯是一个普遍信奉东正教的国家,蜡烛在东正教仪式中具有特殊意义。在早期的宗教文化传统中,三只蜡烛通常出现在写遗嘱之时,由此,三只蜡烛便和死亡产生了语义上的关联。而在家庭范围内点亮上百只蜡烛的情形则出现在圣大的节日时刻,诗人对两种情形的描述是对人生中两种状态的暗示,既有欢聚时的喜悦,又有离别时的悲伤。茨氏借助蜡烛这一文化符号丰富了诗歌的意蕴,延展了诗歌的审美空间。

第二类名词表示的是外部世界的抽象概念,这类名词包括темнота、ночь、крик、разлука、встреча。“夜”与组诗的题目《失眠》相互映照,指明了诗歌场景中的时间。对于多数人而言,黑夜是一天的终结,而在抒情主人公心中,黑夜则意味着人群散去,寂静袭来,独自面对内心真情实感的时刻,是从世俗的外部世界向内心世界的转向。“黑暗”是夜幕降临所伴有的状态,同时也是主人公内心忧郁、阴暗的映射,夜晚的黑暗及房间内的幽暗与主人公内心的忧愁融为一体,体现了外部世界与主人公内心世界的同一,而房间里微弱的烛光则好似主人公对未来、对幸福抱有的一丝希望。

“夜”“黑暗”与“蜡烛”“灯”“火光”同属于黑夜这一词汇语义场,共同构建了诗歌中明与暗的色彩谱系。茨氏喜欢有反差的色调,如光明与黑暗,黑与白,白昼与黑夜等反差对立,并赋予其深刻的寓意。“夜与黑色,既是传统的死亡的象征,也标志着内心深处的冥思苦想,百思不得其解,自己单独面对世界和造物主的感觉。”[2]这种明与暗不仅是抒情主人公所处的外部环境呈现出的色调,更是对抒情主人公情感的指涉。

“洛特曼认为,对立美学是诗歌通用的结构组织原则,也是对结构进行分析的操作原则。”[11]语法形式和句法位置相同的“разлука”(分手)和“встреча”(相会)构成反义对比,构建了分手与相会两种场景,反映着两种截然不同的心境。诗人用“крик”(声音)一词将两种状态并置,通过分别和相遇时声音的对比激发读者对两种场面的联想,通过听觉唤起视觉的想象,听觉和视觉的并举令读者产生声画同步的动态效果。茨诗的特点便是书写不合情侣的悲剧,诗人通过声音的方式呈现出爱情中的两面——悲与喜、爱与伤害,反差对比强化了情感的冲击力,并呼应了前文中抒情主人公对无眠夜里的人们不同行为状态的猜测。

“дружок”是“друг”(朋友)的表爱形式,两者在诗歌中都用作呼语,是一种泛指和对读者的呼唤,拉近了与读者之间的距离,扩大了诗歌的感染力,促使读者沉浸到诗歌的情境中,与诗人感同身受,产生情感共鸣。茨氏的诗歌是她独特内心体验的”原始“记录,或是一种“独白”,或是与自己的对话。布罗茨基曾在茨氏的诗中听出这种独白:“在她的诗歌和散文中,我们经常听到一个独白,不是一个女主人公的独白,而是由无人可以交谈而作的独白。这一说话方式的特征是说话人同时也是听话人”[12],语言通过自我倾听实现了“自我认知”。

(二)形容词层面的重复和平行对举

全诗中唯一的形容词“бессонный”(无眠的)共出现两次,分别与“глаза”(眼睛)和“дом”(房屋)搭配,构成词汇层面上的重复现象。“бессонный”本意为“不眠的、睡不着的”,通常与“ночь”(黑夜),“часы”(时刻)等词语搭配使用,而当其与“глаза”和“дом”搭配时便具有了形象性和表现力。并非眼睛和房子不眠,而是眼睛和房屋的主人因心事萦绕而无法安然入睡。“бессонный”的重复表现了由“无眠的眼睛”到“无眠的房屋”这一愁绪的扩大,失眠由人推及到了人所处的整个空间。同时“бессонный”揭示了诗歌的核心主题,且呼应了组诗的题目,抒情主人公一切的情绪之所起是因为失眠,而失眠也恰恰是因为情绪的泛滥。

(三)动词层面的重复和平行对举

动词的数量在诗歌中占据着相当的比重,可以按照相同的语法形式对动词进行对比分析。第一诗节中的动词“спят”(睡),“пьют”(喝酒),“сидят”(坐)均为未完成体动词第三人称复数形式,表示当下的行为状态。“разнимут”(分开)虽为完成体动词将来时,但其与表示否定意义的не连用,表示未来将不会出现的行为,即任谁也无法将两只手分开,实则仍是表明两只手紧紧相握的状态。第一诗节最后一个诗行诗人以“есть”(有)一词开头,起到突出强调的作用,表现失眠的普遍性,更是对人在情感支配下出现的非常规的行为的揭示。诗人通过一系列表示现在时刻行为状态的动词,使失眠时各色人物的行为状态得以一一呈现。“зажглась”(点亮)及“завелось”(有)为完成体动词的过去时,在语法意义上表示动作已完成并持续到现在之意。在诗行的最后,诗人使用“помолись”(祈祷)完成体动词第二人称命令式形式,呼吁为无眠的房屋和尚未熄灯的窗子祈祷,实则是为自己难以平静的内心祈求安宁。这一命令式形式因动作尚未实现而使动态的感觉得以削弱,由此可见,整首诗塑造出的是一个静态的艺术世界,几乎无外在的行为动作体现,这恰好反映了外部世界的静止与内心世界的慌乱之间的反差。此外,动词“политься”(祈祷)以及свечи(蜡烛)、вино(红酒)是具有着明显宗教色彩的词汇,诗人在万般无奈的情况下希望能够通过祈祷的方式、借助宗教的力量使自己获得灵魂的安宁和救赎。

五、句法层面的重复和平行对举

(一)不定人称句的重复和平行对举

从句法上看,诗歌第一诗节中的三个句子均为不定人称句,不定人称句在语法意义上为不明确指出行为主体的单部句,“功能在于将注意力集中在行为和事件上”[13],而不强调行为的主体。可见,诗人关注的焦点并非深夜无眠的旁人,而是他人的失眠唤醒了其相同的情感体验。进而,“В каждом доме, друг, /Есть окно такое” 一句中的“окно такое”具有隐喻意义,承接上文,表面上指代深夜依然亮灯的窗,深层则是意味着失眠的时刻。诗人将失眠由个体上升到群体,由个例上升为普遍情况,使为情所困而致失眠获得了广泛性和普遍意义。

“В каждом доме, друг, Есть окно такое” 又与第三诗节中后两个诗行“И в моем дому Завелось такое”构成平行对举,抒情主人公最后转向自己,“我家中的情景也是这样”,诗人通过由旁观者视角观察他人,到全知全能上帝视角定论“每个人的家中都有这样一扇窗”,最后转向自身,将心中的苦痛示以众人。诗人通过三个层次的书写,由外到内,由人到己,实现了由个性到共性再到自我的情感剖析历程。由亮着光的窗将所有人的情感贯通,娓娓道来,层层推进。

(二)否定句的重复和平行对举

在俄语中否定句是表示句中所述事物、特征的联系事实不存在的句子,或是说话人推翻对应的肯定句[13]。在抒情诗《又是那扇窗》中表示否定意义的не和нет在诗歌中多次重复,如“Или просто - рук/ Не разнимут двое”描绘了恋人两只手紧握,无法将其分开的状态。诗人从反面着笔,彰显了爱情战胜一切、情比金坚的伟大力量。若从正面描写,则无法传达出恋人之间难舍难分的状态,情感也不似反面着笔传达出的浓烈。

“Не от свеч, от ламп темнота зажглась: От бессонных глаз!” “不是……,不是……,而是……”句型增加了悬念,能够照亮黑暗的本应是蜡烛或灯光,而诗人却将两者一一否定,揭示出是不眠的眼睛将黑暗照亮,瞬间使诗行产生强大的冲击力,反逻辑、反常规的表达赋予诗歌无尽的表现力。诗人通过眼睛将抒情主人公内心的孤独、落寞之感无限放大,漫布到整个房屋空间,点燃了全部的黑暗,充分表现了浓烈情感吞噬黑暗的强大力量。

“Нет и нет уму Моему покоя.” 一句同样以否定句来表明心绪不宁。通过否定的形式表现心绪的杂乱,昭示了抒情主人公并非有意使自己陷入到无尽的苦闷当中,而是不由自主、不受意识控制地结果,理智不自觉地受到情绪的扰乱而无法平静,表现了一种想求得安宁却不得、想要放下情感的羁绊而放不下的无奈感。

(三)标点符号层面的重复和平行对举

诗歌中破折号的重复使用同样具有着独特的美学功能。在俄国文学的白银时代,诗人们开始使用新的形象和手段进行言语实验,标点符号的非常规使用便是一种形式上的创新。茨氏十分善于运用破折号,她通过使用破折号使诗行和语句产生停顿,打破均衡的语调,将语流切分为有表现力的独立片段,以突出情感上和语义表达上重要的词语和句式。本诗中破折号共使用了六次。在诗行中由于破折号的使用而省略的词语、中断的句子、间断的语流、隐晦表达的思想使读者产生陌生化的感受,增加了阅读的难度和时间长度,造成结构上的延宕,延长了作品的审美过程,使读者获得独特的审美体验,同时丰富了诗歌的结构形式,传达出抒情主人公忧郁绵长的情怀。

六、结语

洛特曼将诗歌文本结构中的诸多现象都视为意义的载体,并将诗歌文本内部要素的重复和平行对举确立为诗歌文本分析的策略,使诗歌中各成分要素在动态的关系网中相互比对,扩大了诗歌的张力,生发出新的语义,为全面理解和阐释诗歌意义提供了有力的理论指导。在洛特曼重复和平行对举理论的指导下对茨维塔耶娃的抒情诗《又是那扇窗》进行语音层、词汇层、句法层的对比分析,从中体悟到这一诗作是女性心灵及其悲剧性矛盾的自我揭示,传达出抒情主人公内心矛盾纠葛的情感,显现出其绝对的孤独。心灵是茨维塔耶娃诗中最主要的主人公,诗人通过对生活细节和典型特征的捕捉,对失眠之景细致入微的观察,对愁绪的流转日记般地记录,使得一个为爱而失眠、多愁善感的女性形象跃然纸上,使得读者深切体会到抒情主人公所受的感情折磨,以及茨维塔耶娃通过心灵日记解剖自己、探究自己的真诚。