促进青少年参与校内课外身体活动的综合干预效果研究

2022-08-05李啸虎邓招生

司 琦,李啸虎,邓招生

规律性身体活动对青少年的积极影响作用(改善骨骼健康、心肺和肌肉适能、心血管健康,改善认知功能和降低抑郁风险等)已得到大量研究证实[1]。而身体活动不足则可能导致各年龄段学生慢性非传染性疾病的发病率上升,体质健康、心理健康等问题严重,患癌风险增加[2]。为促进青少年健康成长,世界卫生组织[1]及多国[3-4]先后提出了青少年身体活动指南,建议每天累积进行至少60 min中高强度身体活动,每周进行至少3次力量练习。但世界范围内仍有81.0%的青少年身体活动无法达到上述标准[5],而如何对青少年进行有效身体活动干预就显得至关重要了。

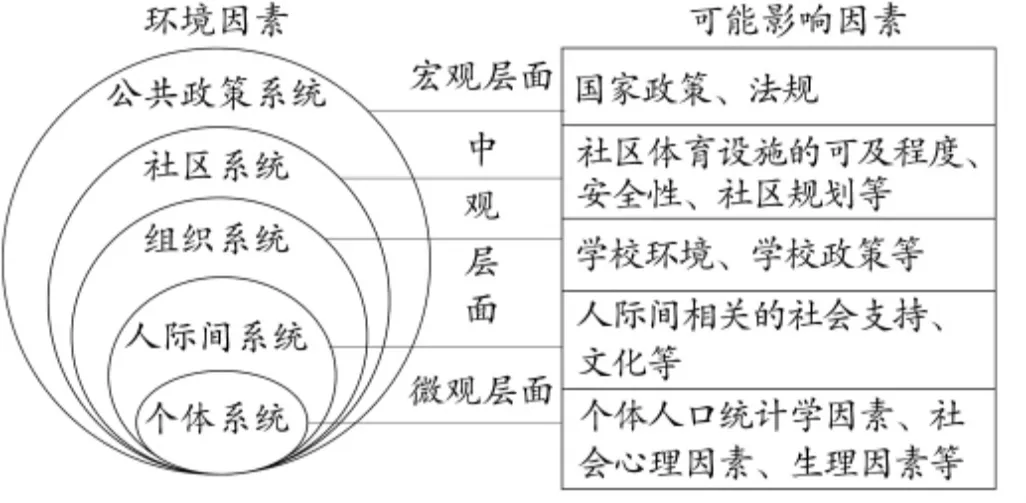

对于影响青少年参与身体活动的因素,国内外学者进行了大量研究。Salli s[6]、Van Der Hors t[7]以及Sterdt[8]等的研究发现:人口统计学因素(性别、年龄、父母受教育水平等)、社会心理因素(自我效能、态度、动机、意图、感知能力、成就导向、家人社会支持等)、物理环境因素(场馆设施的可及性等),对青少年参与身体活动具有显著影响。张丹青等[9]的研究则显示,人口统计学因素(性别、年龄)、行为因素(健身习惯、静态生活方式)、社会心理认知情感因素(心理需求、体育健康信念、健身兴趣动机和价值取向、自我效能)、社会文化因素(父母的社会支持、教师的社会支持、学校体育政策支持、社会经济水平)和环境因素(社区运动设施、家庭周边环境)等与青少年身体活动水平存在显著相关。前期的国内外研究结果类似。

图1 影响健康行为的社会生态模型

学校是青少年日常学习生活的主要场所,校内课外时间是学生自由参与身体活动的最好机会,而课外身体活动也因形式多样、青少年可以自由支配,而倍受关注。Heath等对不同类型身体活动干预研究进行综述后提出,以学校为基础的干预能够有效增加青少年身体活动[15]。Messing等对以学校为基础的干预研究进行了综述后发现,综合干预比单一干预更加有效[16]。增加体育课数量、质量,融入健康教育课,改变学校环境以及增加放学后身体活动项目等,均能有效促进青少年参与身体活动[16]。然而,国外干预研究的结果并不一致。Hynynen等针对青少年,以身体活动量和久坐行为为目标,基于学校进行的干预研究做了系统综述,结果显示,采用多种行为干预的方式能够更好地促进青少年参加身体活动[17]。Owen等对基于学校的青少年女生的身体活动干预效果进行系统综述和元分析后发现,综合干预的效果虽然显著,但存在效果量偏小的问题[18]。因此,以学校为基础,以促进青少年参与身体活动为主要目的的干预研究,需进一步检验不同干预方式的有效性。

国外前期促进青少年参与身体活动的干预研究多采用信息型干预和行为型干预的方法[19],干预内容和形式呈现多元化趋势[20]。如通过纸质散页、海报、讲座、健康教育课程等传递身体活动相关知识的信息型干预;以提高自我效能、锻炼动机和态度为主要内容的信息型干预[19-22]。设置不同身体活动目标的行为型干预[19-20];使用可穿戴设备实现身体活动自我监控的行为型干预等[23-24]。使用可穿戴设备的行为干预方式近来备受关注,受限于青少年这一特殊人群,基于学校的干预研究,前期较多使用信效度可靠的加速度计进行,但同样存在研究结果不一致的现象[25-26]。国内基于学校,尝试不同干预方式影响青少年参与校内课外身体活动的纵向干预研究尚不多见,有效性仍需进一步检验[18,27]。

综上,本研究拟基于学校,以青少年校内课外身体活动(指在校期间除体育与健康课之外的所有课外身体活动)为研究对象;在团队前期研究结果基础上[28-30],制定以社会生态模型个体生态子系统决定因素(自我效能、态度、动机)为主要干预内容;使用以纸质散页提供激发青少年参与身体活动所需自我效能、态度、动机和体育健康促进相关信息的信息型干预,以佩戴加速度计提供身体活动数据反馈以及相应活动指南的行为型干预为主要干预方式;检验不同干预方式对青少年参与校内课外身体活动的有效性和持续性影响效果,对比分析不同干预方式影响效果的差异。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

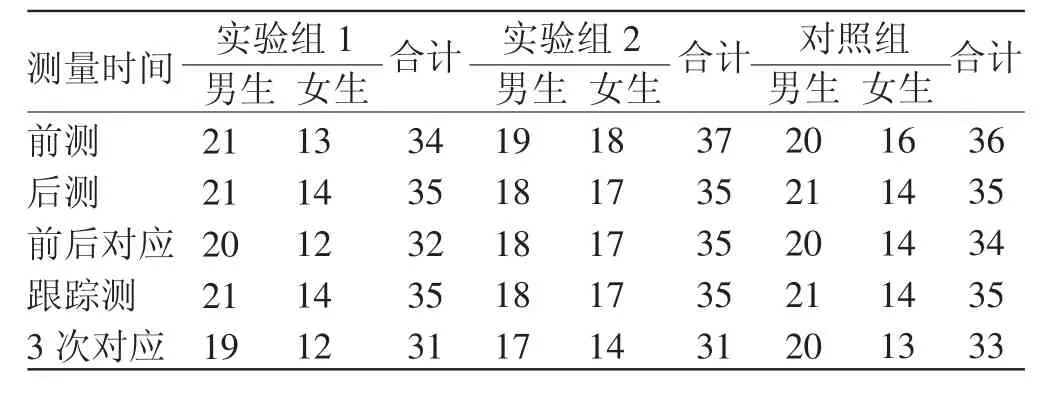

抽取杭州市某中学初一年级3个自然教学班,随机设定一个班级为实验组1(37名学生),提供信息型+行为型干预,称之为综合干预组;一个班级为实验组2(37名学生),仅提供信息型干预,称之为普通干预组;一个班级为对照组(38名学生),不施加任何影响。干预前进行基线测试(前测),共发出问卷112份,回收109份,有效问卷107份,有效率98.2%。8周干预实验后进行后测,发出问卷112份,回收109份,有效问卷105份,有效率96.3%。4周后,上述被试再次接受了跟踪测试,发出问卷112份,回收109份,有效问卷105份,有效率96.3%。整个问卷调查过程采用实名制。

干预前后各组间出现了研究对象因故缺席或问卷缺失值过多等情况,将这些数据剔除后[31],前后测均参加测验的研究对象共101人。追踪测时再次出现上述问题,前测、后测和跟踪测3次被试对应共计95人参加了全部测试(见表1)。

表1 干预实验被试情况表 单位:人

1.2 研究工具

《锻炼自我效能量表》采用Campbell的初中生自我效能量表中校内锻炼自我效能问卷部分[32]。经马骉的研究验证,问卷信效度良好[33]。本研究中该问卷所有题项的Cronbach’sα系数为0.91,KMO值为0.86,表明可以进行因子分析。Bartlett’s球形检验χ2值为633.64,df=36,p<0.01。随后对此量表的9道题目进行了主成分分析,解释了总方差变异的75.62%。

《锻炼态度量表》,国内外学者所使用的大多基于计划行为理论量表。本文参照马骉的研究自编了问卷[33],所有题项的Cronbach’sα系数为0.89,KMO值为0.88,表明可以进行因子分析。Bartlett's球形检验χ2值为401.39,df=36,p<0.01。随后对此量表的9道题目进行了主成分分析,解释的总变异为53.64%。《锻炼动机量表》选用陈善平构建的锻炼动机量表简化版[34]。本研究中该问卷所有题项的Cronbach’sα系数为0.85,KMO值为0.79,表明可以进行因子分析。Bartlett’s球形检验χ2值为614.88,df=91,p<0.01。随后对此量表的14道题目进行了主成分分析,解释了总方差变异的69.09%。

语文核心素养,是一种以语文能力为核心的综合素养,是课程改革的目标和方向。核心素养理念下的小学语文课程不仅要教授小学生基础的语文知识与技能,还要加强对思想道德修养、审美情趣以及健全的人格的培养,积极引入现代教育思想,探索更有深度的教学模式,促进小学生和谐发展。小学语文课程标准明确提出:语文教学应面向全体学生,使学生获得基本的语文素养,提高思想文化修养,促进自身精神成长。因此,采用何种教学方式培养小学生的语文核心素养,成为语文教师应该深思的问题。

《三天身体活动回忆量表》(3-Day Physical Activity Recall,3DPAR)[35],参考苏传令的研究,删除国外3DPAR量表中不常见于我国青少年在校期间进行的身体活动类型(如雪橇、飞盘等),增加了广播体操等[36]。问卷要求实验组1、实验组2、对照组回忆并记录周二至周四早上上课前、晨间活动、午饭后、晚上自习前4个时间段的身体活动情况,包括身体活动类型、持续时间和强度(轻强度、低强度、中强度、高强度)。根据不同身体活动类型及强度赋予相应的梅脱值,并计算:身体活动量=梅脱值×对应的身体活动时间。

1.3 干预步骤和内容

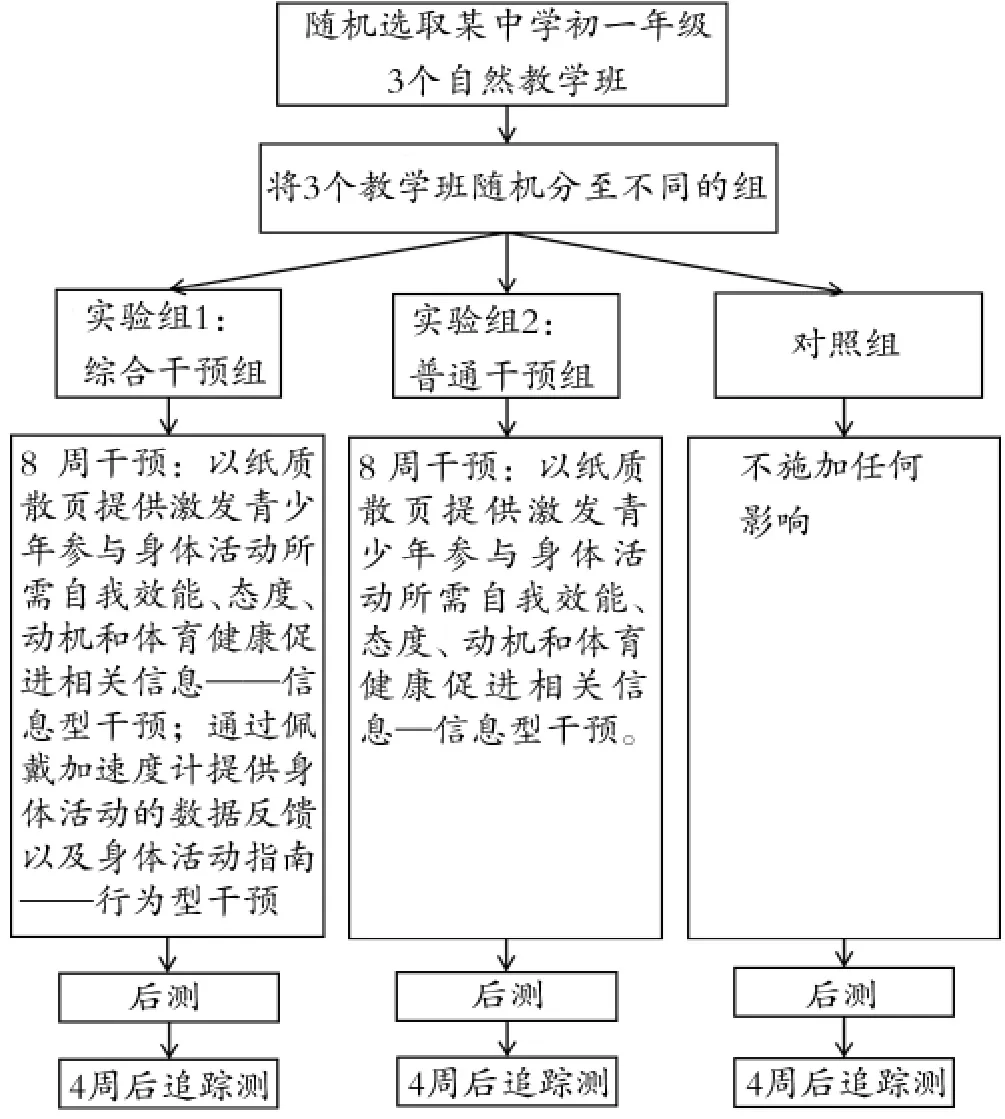

干预采用准实验不等同比较组前后测设计[37-38]。8周干预实验开始前,使用信效度检验后的问卷[33]对实验参与者进行了基线测试(自我效能、态度、动机,身体活动持续时间、身体活动量);随后对两个实验组进行干预,对照组在此期间不施加任何影响。8周干预实验结束后进行后测。由于该校在第8周有春游和假期,因此后测安排在第7周周五下午完成。干预结束4周后,实施追踪测试。3次测试均在周五完成,要求被试回忆周二至周四调查时间段的身体活动情况。实验流程如图2。

图2 实验流程图

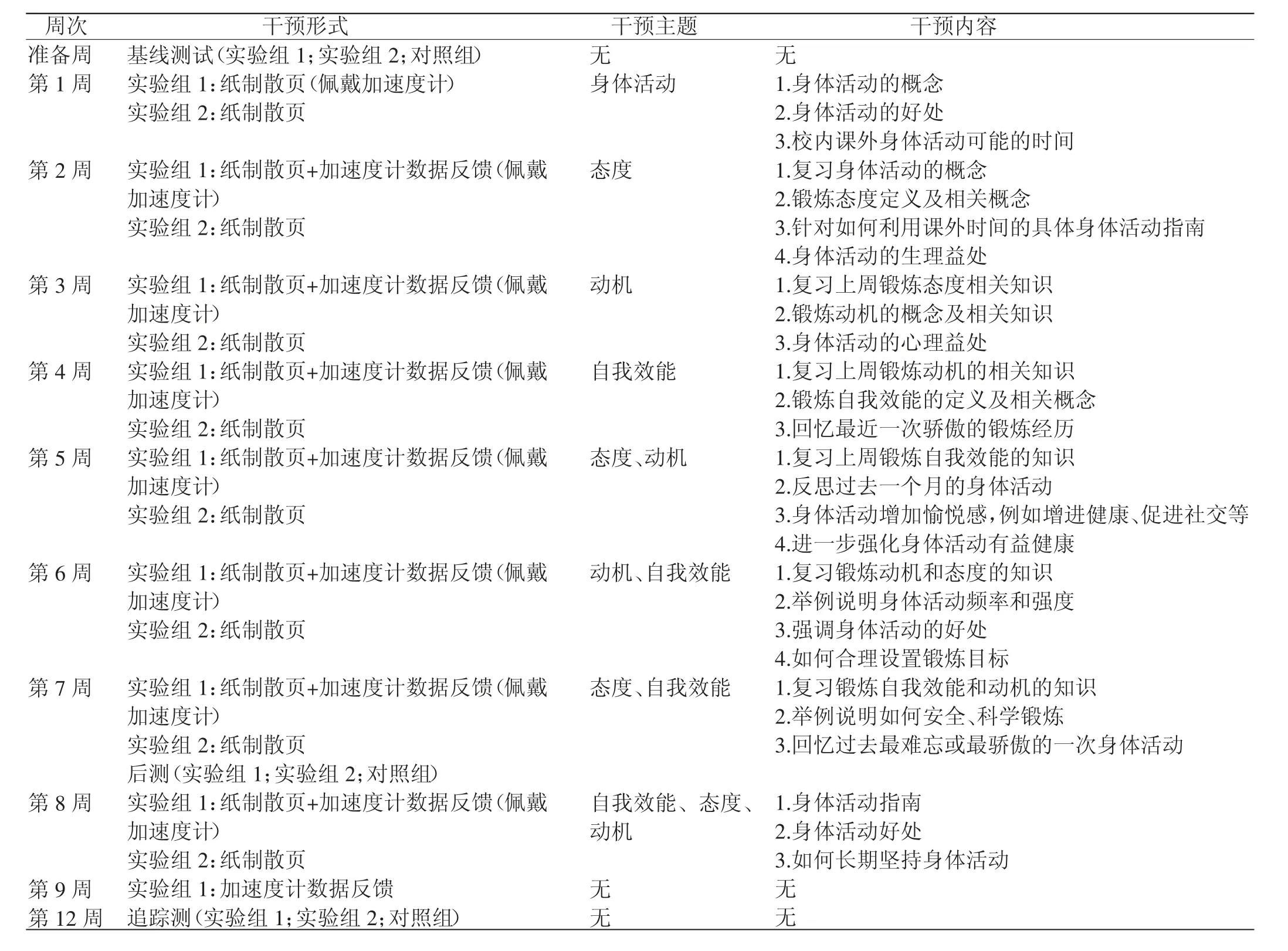

干预由主试实施,每周一向两个实验组发放纸制散页。综合干预组(实验组1)的同学需要在每周二至周四在校期间佩戴加速度计(ActiGraph wGT3x-BT),共计8周。干预内容主要强调:1)规律性身体活动的好处和身体活动不足的坏处,合理进行校内课外身体活动指南;自我效能、态度、动机的相关概念、知识;2)定期反馈加速度计测量的身体活动数据(身体活动持续时间、身体活动量、步数),针对性指出某个时间段身体活动量不足并提供相应建议。由于加速度计的数据无法即时反馈,因此数据及其相应内容均出现在下一周的纸制散页中,共提供8次。普通干预组(实验组2)干预内容主要强调:规律性身体活动的好处和身体活动不足的坏处,合理进行校内课外身体活动指南;自我效能、态度、动机的相关概念、知识。对照组不施加任何影响。具体干预内容见表2。

表2 干预计划和内容

1.4 实验过程中的误差控制

干预实验在一所学校内进行,为避免组间相互影响,主试向学生、体育教师和班主任强调实验规范,通过观察和访谈确定,干预内容没有在3个班级之间相互流通。

1.5 数据分析

使用单因素方差分析检验3组基线身体活动水平的组间差异;使用独立样本t检验分析干预期间综合干预组的主客观身体活动数据是否存在差异;使用重复测量方差分析检验干预的有效性和持续性[39]。

2 研究结果

2.1 干预前综合干预组、普通干预组和对照组基线测试比较

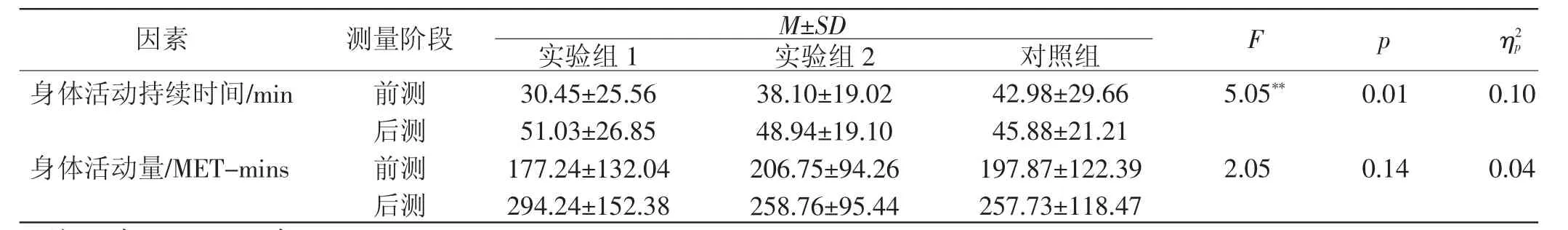

为了确定干预前综合干预组、普通干预组和对照组学生每天参与校内课外身体活动水平(持续时间、活动量)以及心理决定因素(自我效能、态度、动机)是否存在差异,进行了单因素方差分析。结果显示,身体活动持续时间和活动量以及心理决定因素不存在组间差异(见表3)。

表3 实验组1、实验组2和对照组参与校内课外身体活动水平以及心理变量的基线比较

2.2 干预期间综合干预组主客观身体活动数据对比分析

通过加速度计数据客观观察到8周干预期间综合干预组学生每天身体活动持续时间和活动量的变化(见图3)。每天身体活动持续时间和活动量变化的总体趋势一致,干预过程中呈上升趋势。第4周、第5周出现的下降可能与南方阴雨天气限制了学生参与室外身体活动有关。对有客观身体活动数据和主观自陈数据的第7周进行独立样本t检验后发现,主观自陈身体活动持续时间显著低于客观数据(t持续时间=-8.24,p<0.01);主观自陈身体活动量略高于客观数据,但结果不具统计学意义(t活动量=1.35,p>0.05)。

图3 实验组1身体活动情况变化图

2.3 干预的有效性检验

将实验处理(综合干预组vs普通干预组vs对照组)作为组间变量,时间因素(前测vs后测)作为组内变量,使用3×2重复测量方差分析检验干预对促进青少年参与校内课外身体活动的有效性。结果显示,每天参与校内课外身体活动持续时间的实验处理×时间交互作用非常显著。简单效应分析显示,综合干预组和普通干预组后测均显著高于前测(MD综合干预组=20.58,MD普通干预组=10.84,p<0.01),而对照组前后测之间没有显著变化(MD=2.90,p>0.05)。身体活动量的交互效应不显著[F(2,92)=2.05,。主效应分析显示,学生每天参与校内课外身体活动量的时间主效应非常显著[F(1,92)=28.82,,但实验处理主效应不显著[F(2,92)=0.05,p<0.05],见表4。

表4 干预对青少年校内课外身体活动水平影响的有效性检验

2.4 干预的持续性检验

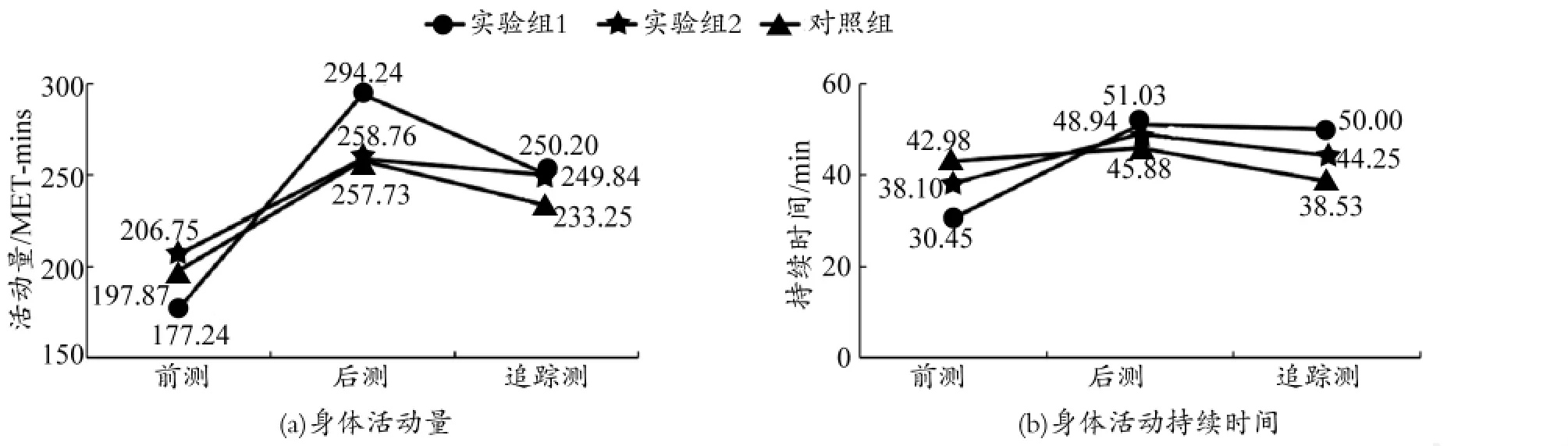

将实验处理作为组间变量,时间因素(前测vs后测vs追踪测)作为组内变量,使用3×3重复测量方差分析检验了干预对促进青少年参与校内课外身体活动的持续性影响。结果发现,身体活动持续时间的实验处理×时间交互作用非常显著[F(4,92)=4.55,p<0.01,见表5)。简单效应分析显示,综合干预组后测、追踪测数据显著高于前测(MD后测-前测=20.58,p<0.01;MD追踪测-前测=19.55,p<0.01),后测数据高于追踪测,但不具有统计学意义(MD后测-追踪测=1.03,p>0.05)。普通干预组后测数据显著高于前测(MD后测-前测=10.84,p<0.05);追踪测数据高于前测,但不具有统计学意义(MD追踪测-前测=6.15,p>0.05);后测数据高于追踪测(MD后测-追踪测=4.69,p>0.05),但同样不具有统计学意义。对照组3个时间点之间的身体活动持续时间均不存在显著差异(MD后测-前测=2.90,MD后测-追踪测=7.35,MD前测-追踪测=4.46,p>0.05)。

身体活动量的交互作用不显著[F(4,92)=1.07,p>0.05,η2p=0.02](见表5)。主效应分析结果发现,时间主效应非常显著[F(2,92)=10.35,p<0.01,η2p=0.10],但实验处理主效应不显著[F(2,92)=0.11,p>0.05](见图4)。

表5 干预对青少年校内课外身体活动水平影响的持续性检验

图4 实验组1、实验组2、对照组身体活动情况变化

3 讨论与分析

3.1 干预的有效性分析

基线测试时,综合干预组、普通干预组和对照组的身体活动水平(持续时间、活动量)和心理决定因素(自我效能、态度、动机)不存在组间差异。干预结束后,前后测数据对比分析发现,综合干预组和普通干预组身体活动持续时间出现非常显著差异,而对照组没有变化。干预期间,综合干预组平均每天身体活动持续时间增加了20 min,普通干预组增加了10 min,而对照组没有出现具有统计学意义的变化,这与前人的研究结果相似[24]。综合干预组、普通干预组和对照组的身体活动量在干预前后均出现了显著变化。综合干预组平均每天身体活动量增加了117MET-mins,普通干预组增加了52MET-mins,对照组增加了60MET-mins。综合干预组增加幅度最大,其次是对照组和普通干预组。身体活动量组间差异及交互效应不显著的原因可能是,该校在期中有学校组织的年级足球比赛,而对照组参赛成绩优异,获年级冠军。因此,对照组在没有接受任何干预的情况下,特定时间段身体活动量的上升(年级足球比赛期间)导致总身体活动量呈现出显著上升。张丹青[9]、司琦[30]等的研究曾指出:学校体育政策支持、学生对学校体育环境政策的认知等组织子系统因素会影响身处其中的青少年参与身体活动的水平。其次,第7周主客观数据对比分析时发现,青少年对身体活动持续时间有低估的倾向,而对身体活动量有高估的倾向。身体活动量是主、客观测量身体活动特征过程中,最难准确反映的变量。青少年主观自陈的误差较大,也可能是导致身体活动量干预有效性不显著的原因之一。

前期干预研究中,Quaresma等通过纸质散页传递身体活动和健康生活方式相关信息,显著提高了初中生的身体活动水平[40]。Thompson[41]和Lee[42]等针对青少年身体活动,通过纸质散页传递影响态度和自我效能的相关内容,显著提高了身体活动水平。Crossly通过3D打印反馈,结合身体活动和动机的相关内容,实现了促进青少年身体活动水平的目的[22]。Noar等对促进行为改变干预中使用的印刷材料(如信函、纸质散页、手册、杂志)进行了元分析,其中纸质散页的效果量最高[43]。本研究针对综合干预组和普通干预组使用纸质散页这一信息传递方式,通过提供激发青少年参与身体活动所需自我效能、态度、动机和体育健康促进相关信息,有效提高了青少年的身体活动持续时间。

Grydeland等通过课堂传递身体活动行为、积极交通方式的信息,结合加速度计记录身体活动量的行为干预方式,有效提高了青少年身体活动量[44]。Lee等使用计步器来记录青少年步数和身体活动持续时间并设置针对性目标,同时结合自我效能理论制定信息型干预,有效地提高了青少年的步数[45]。同样,本研究综合干预组通过青少年佩戴加速度计,延时反馈客观数据,清楚了解日常身体活动的特征,并提供针对性身体活动目标和运动指南;加上身体活动、自我效能、态度、动机的干预信息,提高青少年身体活动持续时间的效果最佳,验证了干预的有效性。

3.2 干预的持续性分析

干预的最终目的是为了改变行为,并且在改变的基础上维持效果。为了检验干预的持续性影响效果,进行了为期4周的追踪。之所以只进行了4周,是因为学校已临近期末,正常教学和学生备考开始对实验造成影响。

追踪期间,综合干预组学生每天身体活动持续时间几乎没有变化,仍接近1 h,身体活动量下降了44MET-mins;普通干预组学生每天身体活动持续时间平均下降了4 min,身体活动量下降了9MET-mins;对照组学生则身体活动持续时间下降了7 min,身体活动量下降了25MET-mins。综合干预组学生每天身体活动持续时间、活动量仍高于普通干预组和对照组。重复测量方差分析结果显示,身体活动持续时间的实验处理×时间的交互效应非常显著,验证了干预的持续性。简单效应分析结果也证实,追踪期,综合干预组身体活动持续时间下降幅度最小,仍与前测之间存在非常显著差异,后测和追踪测的差异则不具有统计学意义。综合干预组干预的持续影响效果最佳,其次是普通干预组,而对照组的身体活动持续时间没有出现具有统计学意义的差异。Lubans等对青少年身体活动进行为期10周的综合干预,后测时显示,综合干预组参与中高强度身体活动水平显著高于控制组,追踪测时差异趋于不显著[46]。这与本研究结果类似。而干预的持续性影响效果不佳,可能与准实验设计有关[28]。

3组学生身体活动量在追踪期均呈下滑趋势,重复测量方差分析结果显示,身体活动量的实验处理×时间的交互效应不显著。主观测量反映身体活动量对青少年具有难度,实验参与者表现出高估倾向且标准差较大(见表5)。测量误差较大,可能是导致重复测量方差分析结果不具有意义的重要原因。

3.3 不同干预方式的效果分析

3×2重复测量方差分析结果显示,身体活动持续时间的实验处理×时间的交互作用非常显著(见表4)。简单效应分析显示,综合干预组和普通干预组的后测身体活动持续时间要显著高于前测,而对照组的后测身体活动持续时间和前测没有显著差异,这表明综合干预和普通干预对青少年身体活动持续时间的影响有效。3×3重复测量方差分析结果显示,身体活动持续时间的实验处理×时间的交互作用非常显著(见表5)。简单效应分析显示,综合干预组的后测数据和追踪测数据都显著高于前测,后测与追踪测之间差异不显著。而普通干预组只有后测数据显著高于前测,追踪测时数据有所下降,与前测已不具有统计学意义的差异。而对照组3次测试之间的差异均不具有统计学意义。针对身体活动持续时间,综合干预组干预的有效性和持续性优于普通干预组和对照组。在3组之间,没有发现身体活动量具有相同特征或趋势。

虽然综合干预组和普通干预组在8周干预后身体活动持续时间都显著提高,但从图4可以看到相比普通干预组,综合干预组的身体活动持续时间提高更多,且综合干预组身体活动持续时间在追踪测时基本没有发生变化,与前测数据依然保持非常显著差异,说明追踪期综合干预组的干预效果依然存在,综合干预的持续性效果好。普通干预组在追踪期身体活动持续时间与前测已无显著差异,干预效果在追踪期已不存在,说明普通干预的持续性效果不佳。因此,促进青少年参与身体活动的综合干预效果优于普通干预。干预期间,每周测量校内课外身体活动情况,提供反馈、实现自我监控,指出不足并提供具体运动指南,有效影响综合干预组学生在追踪期依旧合理地利用校内课外时间保持身体活动。

Van Sluijs对促进青少年身体活动干预效果的系统研究提到,相对于单纯使用信息型干预,综合设置目标、自我监控、活动反馈等行为型干预能够更好地促使青少年积极参加身体活动[47]。Hynynen等基于学校,同样以身体活动为目标做了系统研究,结果显示,给青少年布置不同难度的任务,为行为提供反馈等多种行为干预的方式能够有效地提高青少年身体活动水平[17]。Shilts等给每位青少年发了关于营养和体适能信息的彩色手册,而干预组每周监控身体活动并且设置目标,结果显示干预组的身体活动水平显著高于控制组[48]。本研究采用的信息型干预+行为型干预的综合干预方式,对青少年身体活动持续时间的有效和持续影响显著,效果优于单一信息型干预,部分验证了国外前期研究的结果。

3.4 研究不足

本研究采用准实验设计,无法像实验室严格控制条件和无关变量。实验全过程在学校教学工作正常进行的学期中完成,外部环境因素变化对自变量和因变量的影响,增加了降低研究内部效度的风险。在抽样过程中先随机抽取班级,再做基线测试的处理,且3个随机抽取的班级基线测试不存在具有统计学意义的差异。由于学校已经存在自然的教学班级,理论上在干预实验前提前进行基线测试,如若发现被试之间存在差异,一是无法做到重新编排班级;二是无法做到在自然教学班中将部分学生剔除。因此,在选择群体过程中应寻找除处理因素之外,尽可能差异小的自然群体,以减少人为因素造成的选择性问题。后续干预研究,应考虑多组前后测时间序列准实验设计,延长追踪时间,以进一步检验干预的持续影响效果,以及先匹配不同学校,再选择不同教学班作为实验组和对照组的实验设计,以提高研究的有效性。

4 结论

制定以社会生态模型个体生态子系统决定因素(自我效能、态度、动机)为干预内容;以纸质散页提供激发青少年参与身体活动所需自我效能、态度、动机和体育健康促进相关信息(信息型干预),佩戴加速度计提供身体活动数据反馈以及相应活动指南(行为型干预),为主要干预方式;对青少年参与校内课外身体活动进行干预。干预对身体活动持续时间的影响具有有效性和持续性。不同干预方式效果具有差异,综合干预效果优于单一干预。后续干预研究在实验设计、增加客观测量指标和加入环境影响因素等方面需进一步探索。