基于数据挖掘分析针刺治疗原发性痛经腧穴配伍规律

2022-07-30汪少华袁菡钰潘思安岳增辉

薛 晓,汪少华,袁菡钰,李 娟,潘思安,岳增辉*,刘 余*

(1.湖南中医药大学针灸推拿与康复学院,湖南 长沙 410208;2.南华大学附属第一医院中医科,湖南 衡阳 421001)

原发性痛经(primary dysmenorrhea, PDM)是指生殖系统无明显器质性病变的痛经[1]。 2020 年《JAMA》报道PDM 影响全世界50%~90%的妇女,对患者生活和工作质量造成严重影响[2]。 另有研究发现,妊娠高血压与痛经也密切相关[3]。因此,PDM 的治疗成为现代医学的研究重点。 目前,治疗痛经的西药主要是非甾体类药物,常用药物如布洛芬和口服避孕药等,但其毒副作用较大。 研究发现,针刺治疗PDM 的临床疗效好,操作方便,毒副作用小,具有良好的镇痛效果[4-10]。经穴特异性是针灸处方发挥治疗作用的关键要素[11],配伍是决定临床治疗方案的重要环节。 目前,关于针刺治疗PDM 穴位配伍存在多样化[5-9,12],缺乏客观的评价体系,不利于针灸的传承和发展。

因此,建立针刺治疗PDM 腧穴配伍数据库,采用软件进行关联规则及聚类分析进行数据挖掘,获得核心处方和穴位配伍规律,为针刺治疗PDM 下一步的科研和临床应用提供一定的指导和参考。

1 资料与方法

1.1 文献检索

计算机检索PubMed 数据库、中国知网、万方数据库、维普数据库与中国生物医学数据库等,搜索下载针刺治疗PDM 的临床文献, 检索时限从建库至2021 年8 月31 日。 文献来源于SCI、CSCD、CSSCI、中国科技核心期刊。 中文检索词为原发性痛经、行经腹痛、月经疼痛、经期腹痛、针刺;英文检索词包括primary dysmenorrhea、acupuncture、needle、acupoint。下载完成后阅读每篇文献,严格按照文献的纳入标准和排除标准进行筛选,将符合标准的文献纳入。

1.2 文献选择标准

1.2.1 纳入标准 (1)中医诊断标准参照国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》中有关痛经的诊断标准[13]:①经期或经行前后小腹疼痛,痛及腰骶,甚则昏厥;②呈周期性发作;③好发于青年未婚女子;④排除盆腔器质性疾病所致腹痛。西医诊断标准参照加拿大妇产科协会2017 年更新发布的

《临床实践指南》制定[14]:①常见于青春期,一般在初潮后1~2 年内发病;②经前或经期下腹部坠痛,可放射至腰骶部和大腿内侧;③可伴有头晕乏力、腹泻、恶心呕吐等症状,甚则冷汗出、脸色发白;④妇科检查无阳性体征,排除盆腔器质性病变。 (2)干预措施以腧穴为主要作用点,以体针为主要治疗手段,有具体的针刺处方。(3)疗效指标中痛经中医临床症状积分、视觉模拟评分法(visual analogue scale, VAS)、痛经症状量表疼痛评分(cox menstrual symptom scale,CMSS)与其他实验室指标较治疗前改善,疗效明确的文献。 (4)语言为中文和英语两种语言。

1.2.2 排除标准 (1)针刺与其他治疗配合,如针刺配合艾灸、推拿、穴位贴敷等;(2)针刺作为临床治疗的辅助手法,治疗方法以艾灸、穴位注射、浮针、耳针、中药疗法等为主的文献;(3)研究数据存在雷同或者重复发表的文章只纳入1 篇;(4)个案报道、学术会议论文、基础研究、机制探讨、综述等非临床研究类的文献;(5)研究样本量≤10 的文献;(6)PDM合并其他类型疾病患者,治疗数据很难单独提取的文献。

1.3 腧穴名称规范

本研究对纳入的临床文献涉及的腧穴名称加以规范的数据预处理。针灸处方中所涉及的穴位,均参考全国中医药行业高等教育“十四五”《经络腧穴学》教材统一规范[15]。

1.4 数据库的建立与分析

由最少两名研究人员共同完成数据提取,一名研究人员依据制定的纳入及排除标准对文献进行初步筛选,通过仔细阅读提取符合纳入标准文献中的针刺穴位处方,采用软件进行关联规则及聚类分析进行数据挖掘,归纳针刺处方中穴位、经络、腧穴配伍之间的联系。 构建“针刺治疗PDM 腧穴配伍规律数据库”,由另一位研究员进行数据校对。PDM 数据库录入关键条目为:期刊来源、针刺、单穴/多穴、穴位名、穴位配伍方法、穴位部位、归经等。采用频次分析、关联规则将纳入本次数据库的穴位频次、腧穴归经频次、腧穴分布部位频次、常用对穴配伍频次、常用3~4 个穴位配伍频次等指标进行分析;运用R 4.02 软件构建关联规则算法,获得腧穴(节点)配伍的置信度、支持度;并运用SPSS 25.0 进行聚类分析,提炼针刺治疗PDM 的腧穴、经络及穴位配伍等。

2 结果

2.1 文献检出与筛选结果

通过数据库共检索出文献446 篇,根据纳入和排除标准筛选后,最终纳入165 篇,共计136 个处方,涉及71 个腧穴,穴位总频次560 次,整理数据建立“针刺治疗PDM 腧穴处方规律数据库”。

2.2 单、配穴应用频次分析

在136 个处方中,单穴处方有44 个,占总处方数的32.4%,明显少于多穴配伍处方。 单穴处方中,三阴交使用频率最高,有15 个,占单穴处方数的34.1%;其次为十七椎,为5 个,占单穴处方数的11.4%;关元、悬钟各2 个,均占单穴处方数的4.5%。多穴处方有92 个,占总处方数的67.6%。 多穴处方中,三阴交、关元配合使用频率最高,有43 个,占多穴处方数的46.7%;其次为三阴交、地机,为35 个,占多穴处方数的38.0%。

2.3 腧穴频次统计

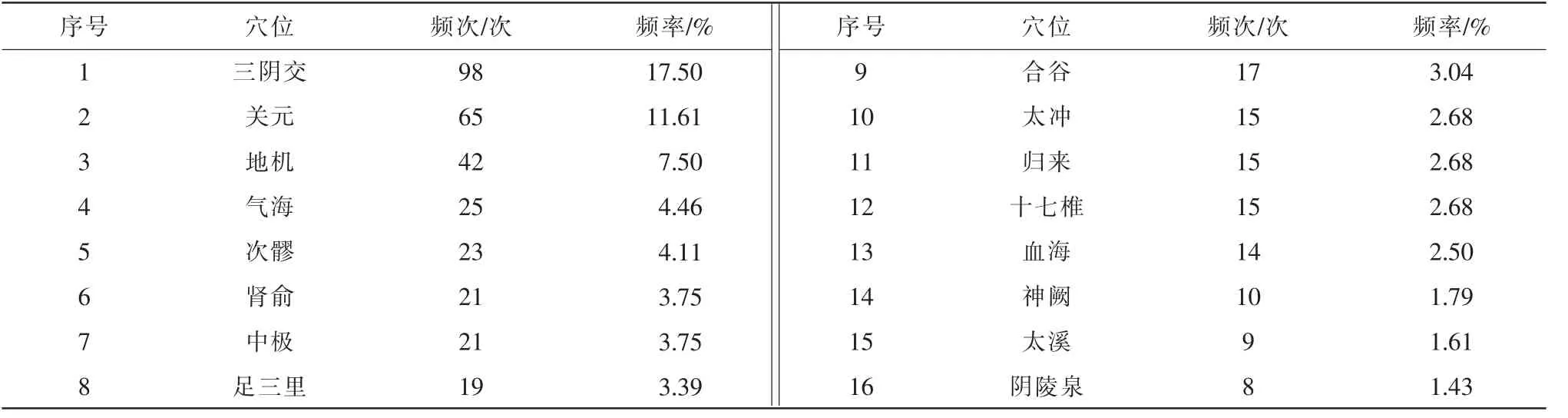

对本次数据库整理出的针刺治疗PDM 的136个穴位处方进行数据分析,涉及71 个穴位,总频次560 次。 位于前10 的穴位累计频次346 次,占总频次61.8%。 使用频次前5 位的穴位为三阴交、关元、地机、气海、次髎,频次≥8 次的穴位有16 个。 详见表1。

表1 腧穴频次统计

2.4 腧穴归经分析

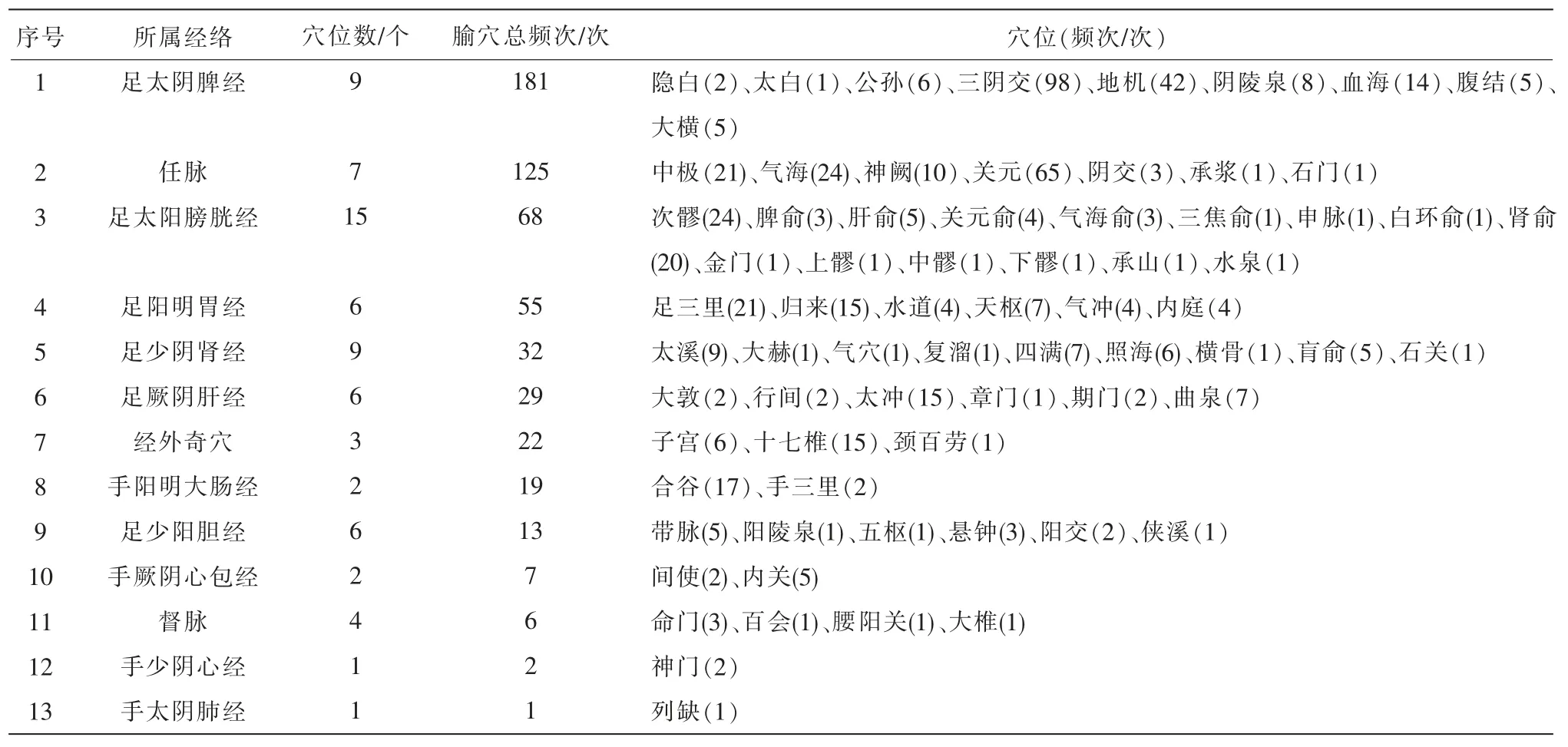

对71 个穴位进行穴位归经统计,仅有3 个腧穴为经外奇穴,其余均为十四经腧穴,共涉及12 条经脉,出现频次最高的经脉依次为脾经、任脉、膀胱经、胃经、肾经。 详见表2。

表2 腧穴归经统计

2.5 腧穴部位关联分析

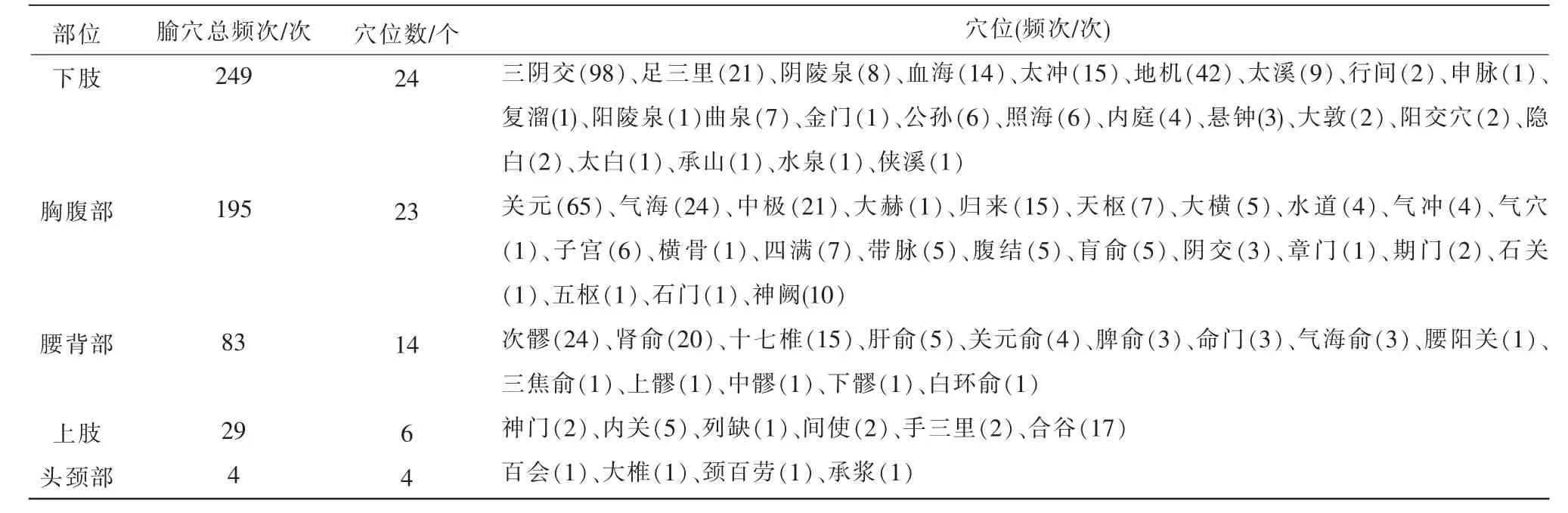

71 个穴位所在部位按出现频次从高到低排序,依次为下肢、胸腹部、腰背部、上肢、头颈部。 详见表3。

表3 腧穴分布部位统计

2.6 腧穴处方规律分析

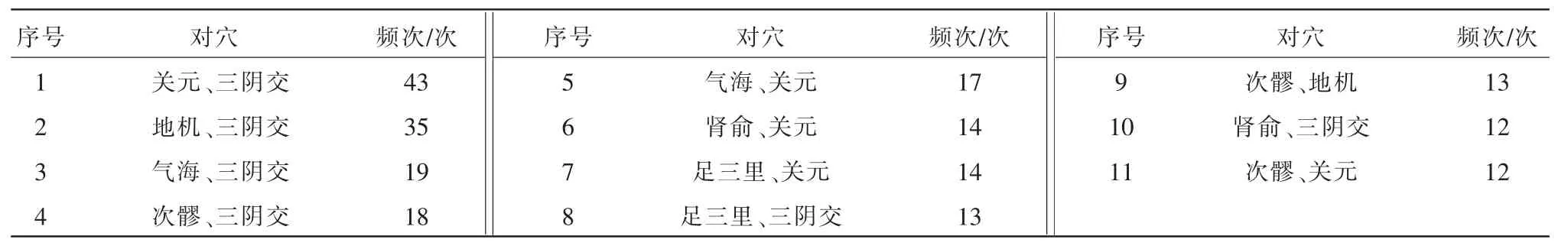

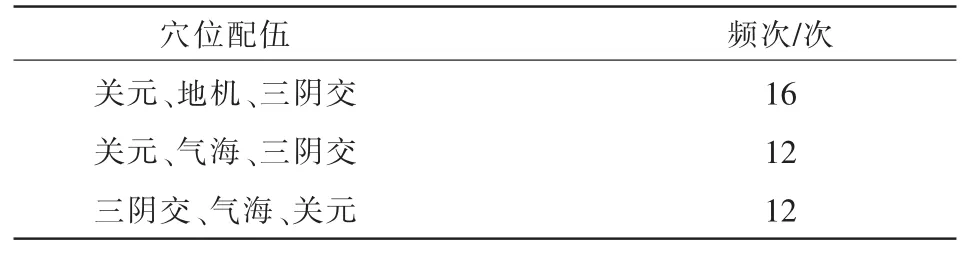

运用关联规则分析,探索穴位配伍组合,得到针刺治疗PDM 的腧穴核心配伍处方:三阴交与关元配伍,其次为地机和三阴交配伍。 按照频次依次整理,见表4-5,关联规则分析所得组合见表6。

表4 常用对穴配伍频次统计表

表5 常用3~4 个穴位配伍组合的频次统计表

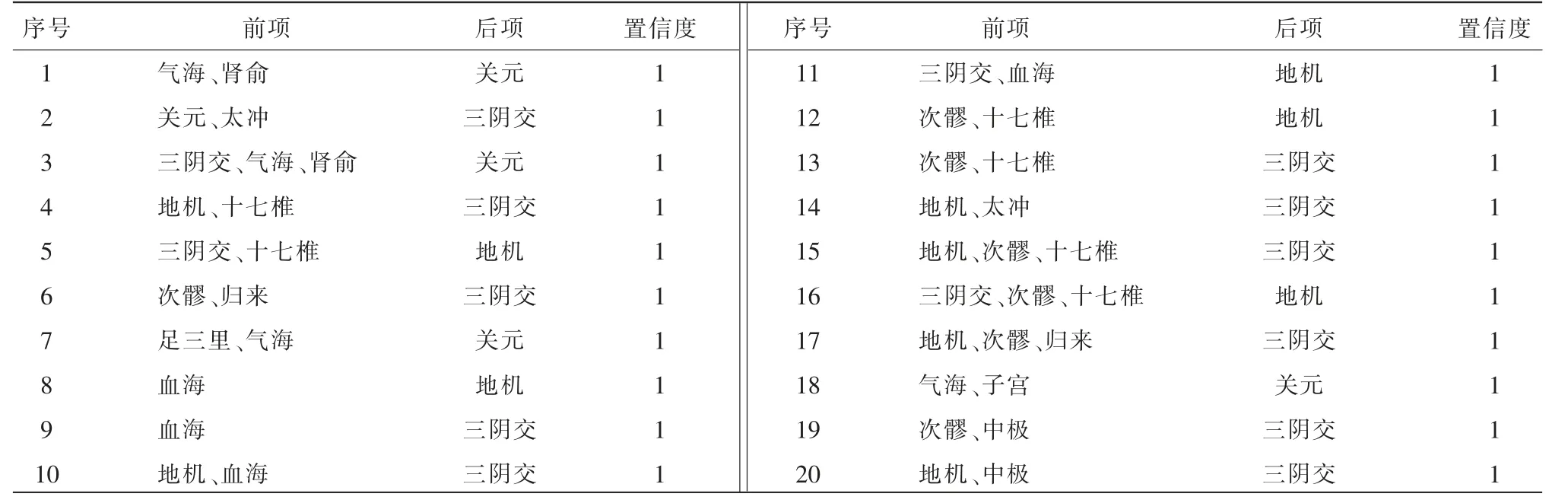

表6 前20 位穴位配伍组合的关联规则统计表(支持度10%,置信度≥0.95)

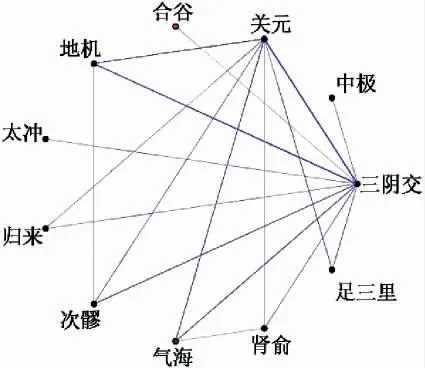

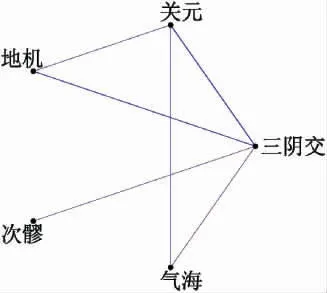

通过复杂网络构建PDM 腧穴处方核心配伍网络,设定“支持度”为7%、“置信度”为50%,点击“网络展示”,得到穴位规律网络化展示,见图1。 “支持度”为10%、“置信度”为70%的网络展示见图2。 在网络图中,各腧穴之间的连线体现出腧穴间配伍概率的高低,其连线的边值体现出配伍频率,从而反映出该穴在治疗中的重要性以及穴位配伍的规律性,而核心腧穴处于网络的中心位置。 由图1 可以看出,最核心的腧穴为三阴交,核心腧穴主要包括合谷、地机、关元、中极、太冲、归来、次髎、气海、肾俞、足三里。 图2 是在图1 基础上进一步探索最核心腧穴,为关元、三阴交、次髎、气海、地机。通过网络节点中心程度的度值和中介值也发现,三阴交在PDM 的腧穴处方配伍中不仅可以统领诸穴,还可配合其他腧穴更好发挥作用。

图1 穴位规律网络化展示(支持度7%,置信度50%)

图2 穴位规律网络化展示(支持度10%,置信度70%)

2.7 核心腧穴组合

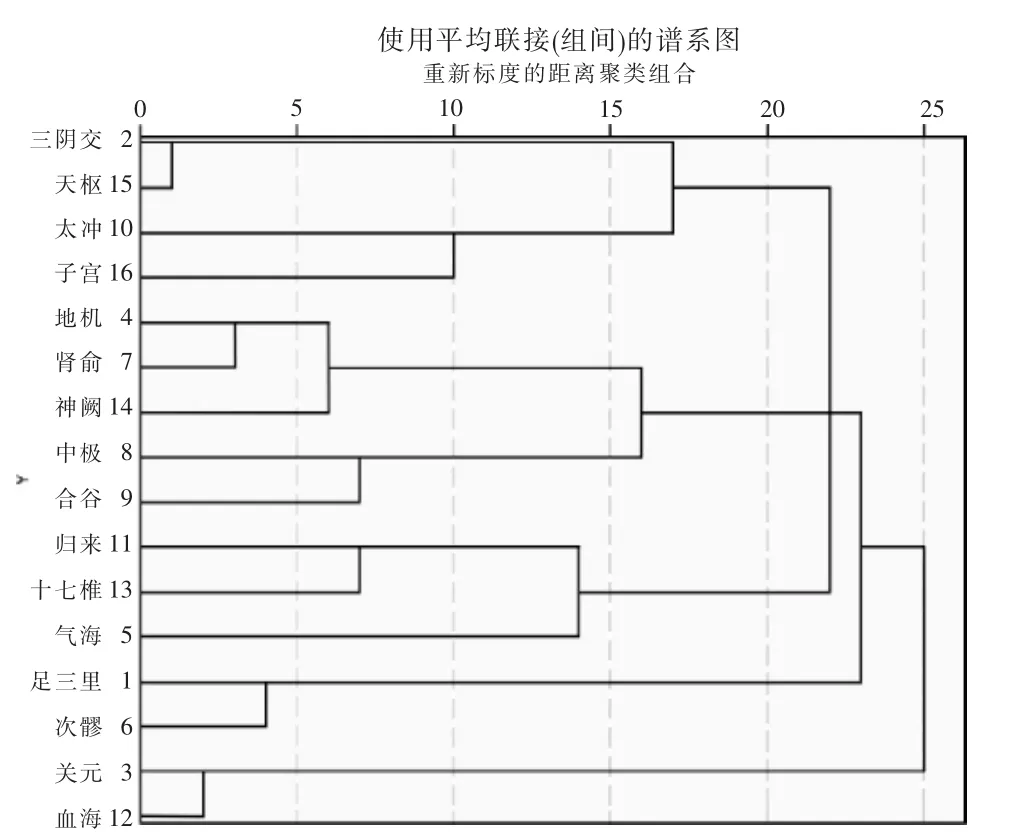

经过系统聚类,得出腧穴配伍新组合如下:(1)三阴交、天枢、子宫、太冲;(2)地机、肾俞、神阙、中极、合谷;(3)归来、十七椎、气海;(4)足三里、次髎;(5)关元、血海。 详见图3。

图3 穴位配伍聚类树状图

3 讨论

PDM 属于中医“经行腹痛”,张仲景早在《金匮要略》中指出了痛经的特点,即与月经周期有关的少腹疼痛。 痛经的病位在子宫、冲任,以不通则痛或不荣则痛为主要病机。

近年来,随着数字科学技术理念的发展,数据挖掘理念已广泛应用于中药配伍的临床和科研中,课题组在此基础上采用关联规则和聚类分析技术探索针刺治疗PDM 的选穴规律,以更好地指导临床和下一步科研。

从针刺治疗PDM 腧穴配伍规律数据挖掘结果分析:(1)腧穴频次结果分析得出,出现频次较高且位于穴位网络展示的核心腧穴主要为三阴交、关元、地机。 三阴交为治疗PDM 使用频次最高的穴位,出现98 次。 三阴交是肝经、脾经、肾经交会的穴位,统领三经之气,针刺后可健脾疏肝、活血止痛、调经养血。 关元是足三阴和任脉之会,因此,通调三阴经和任脉的气血,可温暖冲任。 地机是足太阴脾经的郄穴,郄穴治血,主调理气血。 (2)腧穴配伍结果显示:常见腧穴配伍规律以三阴交→关元、三阴交→地机、三阴交→气海之间配伍应用频次高。 其中,三阴交、地机为远部取穴,关元、气海为近部取穴。 运用聚类分析形成的5 个穴位新处方为:三阴交、天枢、子宫、太冲配伍;地机、肾俞、神阙、中极、合谷配伍;归来、十七椎、气海配伍;足三里、次髎穴配伍;关元、血海配伍。 这5 组穴位的配伍规律也主要是以远近配穴为主,子宫、天枢、归来、神阙、中极、气海、关元均是近部取穴,三阴交、太冲、合谷、足三里、血海均为远部取穴,远近配穴可以增强腧穴之间的协同作用。另外,新处方体现了中医的“标本配穴”理论,足三里、关元、三阴交、神阙、气海、肾俞可固护正气,补益先后天之气,是针刺治疗重要的固本腧穴。本研究在常规组配穴的基础上加之肾俞以益精填髓、培补元气,以固先天之本,加之足三里调补脾胃、补益气血,以护后天之本。 此外,十七椎作为痛经的经验效穴,位于督脉上,不仅可总理督脉阳气,亦可调节冲任气血,次髎为膀胱经穴位,膀胱与肾互为表里,且次髎与病位相近,意在使针刺感应通过并作用于胞宫起益肾壮阳、行气活血、调经止痛之效。诸穴在配伍上不仅起到了活血化瘀、调经通络止痛的作用,更起到固护先后天之本的功效。(3)在腧穴归经关联分析中得出,针刺治疗PDM 时,主要穴位分布频率高的经脉以脾经、任脉、膀胱经、胃经和肾经为主。各经脉的循行路线、主治功能与PDM 主要病因病机相契合。 由此发现,穴位选择的规则明显依赖于经络理论和脏腑中医器官理论,反映了中医综合征分化和PDM 治疗的特点。(4)腧穴部位关联分析显示,针刺治疗本病腧穴有着按部位选取的规律,主要以下肢部、胸腹部、腰背部出现频次最多,其中:下肢部穴位主要分布在足太阴脾经、足阳明胃经及足少阴肾经;腹部穴位主要分布在任脉、足少阴肾经、足阳明胃经、足太阴脾经;背部穴位主分布在足太阳膀胱经。针灸治疗PDM 临床取穴中下肢部的腧穴频数最高,胸腹部的腧穴频数次之,腰背部腧穴频次第三。主要取穴为下肢部的三阴交、足三里、地机、太冲、血海,胸腹部的关元、气海、中极,腰背部的次髎、肾俞,体现出“腧穴所在,主治所在”与“经络所过,主治所及”的腧穴分部主治规律。

已有研究表明,针刺穴位治疗PDM 后的代谢产物有所变化,进而影响了某些代谢通路,推测这可能与穴位经络特异性相关,有助于阐明针灸治疗PDM的作用机制[16]。 本次数据挖掘也有望进一步为研究针刺对PDM 的干预作用及机制,为针刺的临床应用提供重要的新思路。

综上所述,本次数据挖掘运用关联规则和聚类分析方法,提炼了针刺治疗PDM 的核心腧穴配伍规律,并分析出腧穴新处方。 在分析得出的穴位配伍新处方基础上进行临床和基础实验探索,能够为揭示针灸处方配伍规律带来新的希望和进展。