多外语学习者第三语言塞音习得实证研究*

2022-07-13刘佳琦曾婷郑咏滟

刘佳琦 曾婷 郑咏滟

(复旦大学外国语言文学学院,上海 200433;上海第二工业大学文理学部,上海 200129;复旦大学外国语言文学学院,上海 200433)

提 要:本研究对19 名L1 汉语普通话、L2 英语、L3 俄语初级学习者开展塞音生成实验。 我们运用定量方法分析学习者的L2 英语和L3 俄语的词首塞音声学参数—嗓音起始时间,旨在调查L3 语音生成习得特征以及先前语言的影响,讨论L3 感知与生成习得的界面关系,并在此基础上探讨跨语言视域下的多外语语音教学方案。 实证研究发现:(1)语言间存在的显著声学差异性会造成L3 清浊塞音生成的混淆,L3 俄语学习者很难运用发音器官完成浊塞音的调音过程;(2)L3 清塞音的感知与生成之间存在正相关关系,而L3 浊塞音的感知与生成之间不存在显著相关性。 研究结果表明:我们在讨论多外语语音习得问题时,不仅要考察语言习得顺序及水平,更应比较语言组合的类型特征,才能更全面地描摹跨多语语音感知和生成习得的全貌。

1 引言

第三语言(L3)语音习得研究作为一个非常年轻的分支学科始于20 世纪末,直到近几年才得到实质性发展(Cabrelli Amaro,Rothman 2010)。在早期的三语语音习得研究中,母语(L1)迁移通常被认为是影响第三语言习得(Third Language Acquisition, TLA)的最主要因素,然而跨语言的迁移问题并未得到足够的重视(Pyun 2005)。

塞音是唯一为所有语言具备的辅音音类(Hent⁃on et al. 1992:65),故可以此作为切入点深入考察语音的跨语言迁移。 第三语言塞音习得研究逐步受到学界关注(Llama et al. 2010;Wrembel 2014,2015),L1、L2、L3 的嗓音起始时间(Voice Onset Time, VOT)模式成为判断跨语言影响的重要参数。 Wrembel(2014, 2015)以及Llama 和López⁃Morelos(2016)聚焦塞音对立产出时的VOT 模式,而Onishi(2016)、刘佳琦(2019)、曾婷和刘佳琦(2019)及Liu et al. (2019)的研究则侧重于塞音对立的感知习得模式。 目前,我们还无法从现有研究成果中勾勒出完整的习得全貌。 Cabrelli Amaro 和Wrembel(2016:397 -399)指出,现有研究大都将印欧语言作为目标语,语言配对组合的不均衡性与TLA 视角下的多语语音感知与生成界面研究的欠缺严重限制学界对诸如语言类型距离、结构性相似度、人类语音认知机制等因素如何影响多语语音习得问题的理解。

迄今为止,与俄语塞音相关的研究主要是厘清俄/汉语的塞音特点以及对俄/汉母语者的塞音发音异同进行比较分析。 梁之安(1963)就塞音的送气特性考察俄、汉发音者在发音和听觉辨认方面的异同,陈君华(1997)对俄/汉语塞音的特点进行对比研究。 然而,鲜有研究从跨语言习得角度考察第三语言俄语习得的特征。

在中国高等院校外语教育背景下,三语学习者除母语外,一般都拥有10 年及以上的二语英语学习经历,这是跨语言习得研究的典型案例。 考虑到学习者的多外语背景,本文以L1 汉语普通话、L2 英语、L3 俄语学习者为研究对象,开展L2、L3 清浊塞音生成实验,考察他们在习得L3 时的塞音生成特征,通过分析学习者与母语者生成清浊对立语音结构的差异来透析L3 塞音习得的跨语言影响及生成与感知的界面关系。 研究结果可为三语语音习得理论的发展提供实证,并为整体语言资源背景下的三语语音教学提供科学的依据。 本文拟回答两个研究问题:

(2)L3 感知与生成习得存在怎样的界面关系?

2 文献回顾

近年来,三语语音习得研究在研究设计和研究方法方面都有实质性的发展,先前语言合并产生的跨语言影响(cross⁃linguistic influence)研究(De Angelis 2007:19)也更加受到关注。 在三语塞音生成习得研究领域,国内外学者对不同的语言组合开展一系列语音实验(Llama et al. 2010;Wrembel 2014,2015;Llama, López⁃Morelos 2016;Onishi 2016;刘佳琦2019;Liu et al. 2019;曾婷 刘佳琦2019)。 例如,Wrembel(2014)对两个平行的语言组合L1 波兰语、L2 英语、L3 法语或德语学习者的研究。 研究发现,L3 的VOT 值介于L1与L2 的VOT 平均值之间,L1 与L2 均对L3 的语音习得产生跨语言影响,但该研究只观察清塞音VOT 模式,并未分析L1、L2、L3 清浊对立音系结构的习得模式以及其中的跨语言影响。 Llama 和López⁃Morelos(2016)考察L1 西班牙语、L2 英语、L3 法语学习者的塞音习得,并与英/法双语学习者以及西语、法语单语学习者的VOT 值进行比较。 但该研究同样只涉及清塞音VOT 模式。Wrembel(2015)调查L1 德语、L2 英语、L3 法语学习者的清塞音VOT 模式,结果表明多语学习者能够重组其语音空间。 但研究者也承认,该研究的语言组合无法厘清跨语言影响中L1 和L2 分别所起的作用。

目前,在第三语言习得研究领域鲜有对多语学习者的三语语音感知与生成开展的界面研究,但在二语习得视域下,语音感知与生成界面的研究已积累一定的成果。 例如,言语学习模型(Speech Learning Model)对感知与产出的关系做出预测,其中提到许多二语发音问题源自感知问题(many L2 sounds production errors have a per⁃ceptual basis)(Flege 1995:238),即感知与产出密切相关。 同时,感知和产出涉及独特的认知和运动技能,也可能造成两个层面的发展不同步。 例如,Nagle(2018)调查英语母语者的二语西语感知与生成能力的发展,发现感知与生成之间呈现时间滞后。 因此,深入考察三语语音习得感知和生成的界面关联有助于更全面地描摹言语感知和生成的图景。

刘佳琦(2019)、Liu et al. (2019)、曾婷和刘佳琦(2019)等对我国多语学习者三语清浊塞音进行系统性的实验研究,其中曾婷和刘佳琦考察19 名L1 汉语普通话、L2 英语、L3 俄语学习者的L3 清浊塞音感知习得,结果显示三语浊塞音感知正确率显著高于清塞音。 进一步分析发现,这一结果既与塞音声学参量VOT 值的分布区间有关,又与语言间的塞音音位映射关系相关。 基于前期结果,本研究旨在将L3 俄语塞音感知研究延伸到塞音生成习得特征研究上,并讨论学习者感知与生成习得的界面关联。 本研究的结果不仅能为三语语音习得理论发展提供实证、丰富语音感知与生成习得研究成果,也能为多外语情境下的语音教学提供科学的依据。

3 塞音生成实验

3.1 参与者

本实验参与者包括俄语母语者12 名与L3 俄语学习者19 名。 其中,俄语母语者年龄在20 至45 岁之间,L3 俄语学习者为18 至20 岁的中国大学俄语专业学生。 本研究对L3 学习者的出生地和家庭语言做出严格的限定,他们均在中国北方或西北方方言片区出生和长大,其母方言的塞音体系与汉语普通话一致。 L3 学习者均拥有健全的发音能力和10 年左右的英语学习经历。 L3 学习者学习俄语的时间为2 个月(80 课时),未去过目标语国家,已学习俄语发音和书写,可视作初级学习者。

3.2 L1、L2、L3 的塞音格局

本研究的学习者以汉语普通话为L1。 吴宗济(1988)从生理和声学的角度综合分析了汉语普通话的塞音体系,并指出气流量的大小是中国人区别汉语普通话的送气音和不送气音的关键声学线索。 汉语普通话塞音VOT 值区间为85ms 至104ms(清送气音),6ms 至15ms(清不送气音)。

声学实验结果证明,英语的词首浊塞音常常不伴随带音性(voicing lead),即持阻时声带不振动(Lisker,Abramson1964:394)。 英语母语者的词首浊塞音不伴随带音性,VOT 为正值(Klatt 1975)。

2011年九十月份的一天,邓强告诉林中伟,可以让他来做安居华苑项目,但是需要城投公司下属的肇庆市建筑工程有限公司(以下简称“市建公司”)去投标,等市建公司中标后再和林中伟合作。此前,邓强已经和市建公司分管经营的副总经理程某打好了招呼,说会有一个姓林的找他,准备拿市建公司的资质投标肇庆城投准备建的经济适用房项目,让程总适当照顾一下林总。

俄语的塞音体系不同于汉语、英语。 俄语的清塞音为清不送气音,送气性较弱。 而浊塞音的持阻阶段伴随声带振动(Kulikov 2012)。 Ringen和Kulikov(2012:281) 的研究结果显示,超过97%的俄语词首浊塞音伴随声带振动,其VOT 平均值分别为[b]⁃70ms,[p]18ms.

3.3 实验语料

俄语塞音根据发音部位的不同,可分为双唇音/b/ /p/, 齿龈音/d/ /t/和软腭音/g/ /k/。 本实验语料包含刺激语和非刺激语。 刺激语为含有俄语6 个塞音/b/ /p/ /d/ /t/ /g/ /k/的24 个单词,清浊塞音各12 个,分别位于单音节、双音节词的词首位置,后续元音统一为[a],没有重音音节。 非刺激语12 个,为刺激语的50%。 为了解L3 俄语学习者的L2 英语塞音体系习得情况,我们请实验参与者中的俄语学习者进行英语清浊塞音生成实验。 实验语料是以/p、t、k/和/b、d、ɡ/为词首的单音节词,如bark,park 等。

3.4 实验步骤

我们将实验语料分别放入俄语承载句“Вот_”(意为“这是__”)中。 实验之前,所有参与者先完成一份关于母语背景以及外语学习经历等的问卷,实验在安静的环境下完成。 实验过程中,每位发音者按正常语速进行发音,每个语音刺激朗读3 遍,切取第二次发音作为实验数据。 录音设备为TASCAM DR44WL 线性PCM 录音器(采样频率44.1kHz,量子水平16bit)和AKGC544L 头戴式电容麦克风。 英语清浊塞音生成实验步骤和录音器材与俄语实验一致。

3.5 数据分析

在塞音分析中,VOT 是塞音声学特征的重要参量,是塞音从除阻到嗓音产生之间的相对时间关系,VOT 测量方法参照Lisker 和Abramson 的方法(1964:389)。 我们利用Praat 脚本(Ver.2012/10/30),分层提取语音刺激的声学参数值,然后使用R 语言(R Core Team 2014)对数据进行整理、统计和制图。

4 实验结果

4.1 L2 英语生成实验结果

L2 英语清浊塞音生成实验结果可解释学习者L2 英语塞音体系习得情况。 图显示,L3 俄语学习者的L2 英语词首塞音VOT 值分布为:清塞音(voiceless)/p、t、k/在32ms 至140ms 之间,浊塞音(voiced)/b、d、ɡ/在4ms 至32ms 之间。 由此可见,俄语学习者生成的英语词首清浊塞音VOT模式均为正值。 英语清浊塞音之间的区分主要在于VOT 值的大小,所呈现的是送气与不送气的对立。 学习者以大约30msVOT 为界区分英语清浊塞音。 以往研究表明,这是一个具有普遍意义的阈值,大多数自然语言都以30msVOT 为界,来区分送气音和不送气音(Keith 2003:101 - 102)。参照本文3. 2 所描述的英语母语者塞音生成特征,本实验的俄语学习者能够正确发出L2 英语的词首塞音,持阻时声带未振动,词首塞音的发音均不伴随带音性。

图1 L3 俄语学习者的L2 英语清浊塞音VOT 分布情况

4.2 L3 俄语生成实验结果

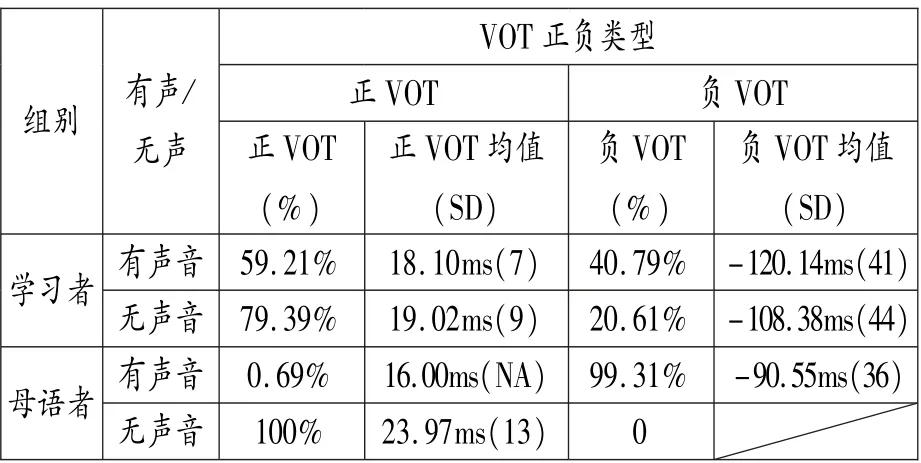

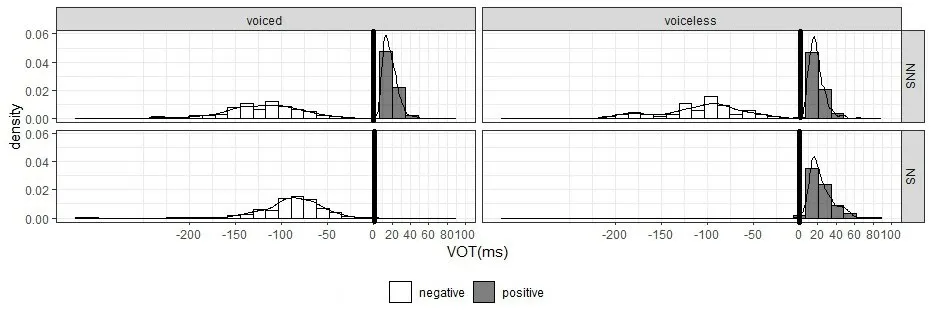

学习者的L3 俄语清浊塞音生成实验的描述性统计结果如表和图所示。 表中分别显示学习者和母语者所生成的俄语清浊塞音的VOT 正负类型及其比例、VOT 平均值及标准差。 研究发现,学习者生成L3 浊塞音时,正VOT 生成率(59.21%)要大于负VOT 生成率(40.79%)。 然而母语者生成浊塞音时,负VOT 生成率(99.31%)要大于正VOT 生成率(0. 69%)。 图显示母语者(NS)和学习者(NNS)所生成的清浊塞音的VOT值分布情况,图中4 条黑色竖线表示VOT 正负分割线(即除阻点),竖线右边VOT >0(正VOT),而竖线左边VOT <0(负VOT)。

表1 生成实验的塞音VOT 正负率及VOT 平均值

图2 学习者与母语者的俄语清浊塞音VOT 分布情况

为进一步了解母语者和学习者之间清浊塞音生成结果的差异,我们以有声/无声特征(有声voiced、无声voiceless)、VOT 正负类型(正posi⁃tive、负negative)、组别(学习者NNS、母语者NS)为自变量,VOT 正负类型的比例为因变量,使用R语言的nlme package 的lme 函数,对生成实验数据进行线性混合效应模型分析(Linear Mixed⁃effects Models)。 结果表明,有声/无声、VOT 正负类型、组别3 者间存在交互效应,χ(1) =65.82,<.0001。 然后通过使用R 语言emmeans 函数进一步分析交互效应,结果发现生成浊塞音时,母语者的负VOT 生成率显著大于L3 学习者,(29) =6.81,<.0001。 而生成清塞音时,L3 学习者的正VOT 生成率为79.39%,负VOT 生成率为20.61%。此结果表明,L3 俄语学习者的生成特征表现为浊(有声)→清(无声)的混淆,程度较严重。

4.3 L3 俄语感知与生成的界面关联

为了了解L3 俄语学习者的清浊塞音感知与生成的界面关联,我们进一步分析学习者的L3 感知判定任务和生成朗读任务结果。 考虑到本实验设计为重复测量,所以我们选用线性混合效应模型分别检验清塞音和浊塞音感知与生成之间的关系,其中感知判定任务的数据来自曾婷和刘佳琦的研究(2019)。

首先,我们以学习者清塞音感知的平均正确率为自变量,清塞音生成VOT 值为因变量,使用R 的nlme package 的lme 函数来检验学习者的清塞音感知正确率与生成的VOT 值之间是否存在相关性。 结果显示,L3 学习者的清塞音感知正确率与生成VOT 值呈显著正相关,χ(1) =19.98,<.0001,这意味着学习者的清塞音感知正确率可以预测生成VOT 值;感知正确率越高,生成的VOT 值也越大。

其次,我们以学习者浊塞音感知的平均正确率为自变量,浊塞音的负VOT 生成率为因变量,使用R 的nlme package 的lme 函数来检验学习者的浊塞音感知正确率与浊塞音的负VOT 生成率之间是否存在相关性。 结果显示,学习者的浊塞音感知正确率与负VOT 生成率之间不存在相关性,χ(1) =0.068,=.79(n.s.),这意味着学习者的浊塞音感知正确率不能预测生成负VOT 类型的几率。

5 讨论

5.1 三语塞音生成特征及先前语言的影响

三语清塞音生成实验结果显示,学习者的清塞音主要呈现正VOT 特征。 Wrembel(2014)通过研究两组L3 学习者的塞音VOT 模式来阐释塞音习得中的合并跨语言影响,语言组合分别是(1)L1 波兰语、L2 英语、L3 法语;(2)L1 波兰语、L2英语、L3 德语。 但该研究参与者的L1 与L2 清塞音结构之间存在较大的差异,L3 学习者很有可能会受到L2 英语清塞音较长VOT 特征的影响。 因此,他们产出的L3 的VOT 值均介于L1 和L2 平均VOT 之间,呈现折衷值。 相似的是,尽管Wrembel(2015)的语言组合为L1 德语、L2 英语和L3 法语,且研究也发现多语学习者重组语音空间的证据,但研究者也坦言无法剥离跨语言影响中L1 和L2 所起的作用。 在本研究条件(语言组合)下,先前语言共享送气与不送气的词首塞音对立体系,而塞音送气性特征恰恰是区别塞音对立的关键因素。 来自先前语言的影响显然与Wrembel(2014)的合并跨语言影响是不同质的,反而与Wrembel(2015)的跨语言影响模式比较相似。

本研究的参与者L1 汉语普通话与L2 英语以送气性来区分词首塞音对立,与L3 俄语的浊塞音带音性特征(voicing lead)存在明显的差异。 L3初级学习者能感知到L3 浊塞音显著区别于母语L1 或其他已学外语L2 词首塞音体系中的送气音与不送气音,并将浊塞音感知为“新语音”,感知正确率较高(曾婷 刘佳琦2019:43)。 然而,学习者生成不同于L1、L2 的L3“新语音”却比较困难,与母语者的生成结果存在较大的差异。 塞音的感知和生成之所以存在如此明显的差别,或许应归因于语音调音机制的普遍制约规律。 Ohala(1997)的研究表明,词首浊塞音的带音性之所以难以启动和维持是因为空气动力学的有声性制约(Aerodynamic Voicing Constrain, AVC)作用,这是人类生成浊塞音的普遍生理机制。 与浊塞音相比,清塞音的生成标记性相对较低。 从历史上来看,有声阻塞音的存在总是以无声阻塞音的存在为基础(Kubozono 2003:8)。 这些研究结果说明,从语音生成的普遍性来看,浊塞音的生成标记性较高,而清塞音的生成标记性较低。 该假设与本研究L3 学习者的语音生成实验结果一致:L3 清塞音生成大多呈现正VOT 模式,而L3 浊塞音的负VOT生成率很低,与母语者存在显著的差异。

5.2 三语塞音感知与生成的界面关联

通过L3 清塞音的感知正确率与生成实验结果VOT 值的相关性分析发现,L3 清塞音的感知与生成VOT 之间存在正相关关系,即感知正确率越高,生成VOT 值也越大,感知正确率可以预测生成VOT 值的大小。 曾婷和刘佳琦(2019)的研究结果显示,学习者的L3 塞音感知正确率与判定任务语音刺激的VOT 值之间存在正相关性。 这一系列研究结果说明,学习者的L3 清塞音感知与生成都与VOT 值的大小密切相关,学习者很有可能以VOT 值的大小为感知和生成线索来判断L3的清塞音,而这也正是学习者L1 汉语普通话和L2 英语作为送气性语言通过VOT 值的大小来区别送气音和不送气音的线索。 这进一步验证我们的推测,在习得初期,L3 学习者会利用L1、L2 的塞音体系来感知和生成L3 清塞音。

通过相关性分析发现,L3 浊塞音的感知正确率与负VOT 生成率之间不存在相关性。 换言之,学习者的浊塞音感知正确率不能预测负VOT 类型的生成。 自然语音习得研究的结果显示,语音感知与生成习得之间的相关性很可能取决于学习者的语言水平或目标语的结构(Saito, van Poete⁃ren 2018)。 高水平学习者或单语者通常在语言的感知与生成上达成高度相关(Flege 1995; Pic⁃cini, Arvaniti 2019),而在习得初级阶段,目标语音的感知和生成可能是脱节的,准确的感知并不足以促成准确的产出(Hanulíková et al. 2012)。Nagle(2018)的研究证明,尽管随着时间的推移,二语学习者语音生成开始接近目标语浊塞音,但仍没有达到母语者2 个标准差的下限,并且在他们浊塞音感知与生成的发展之间存在不同步、滞后或渐进的关系。 本研究结果表明,L3 初级学习者的目标语浊塞音感知与生成也是脱节的,这意味着第三语言语音感知与生成的界面关联也可能取决于语言水平。 正因为学习者的L1 与L2 塞音体系中都不包含L3 浊塞音带音性特征,所以L3塞音习得很可能受到来自L1 和L2 的共同影响。这就意味着我们在讨论多外语语音习得问题时,不仅要考察语言习得顺序及水平,还应比较先前语言组合的类型学特征,这样才能更全面地描摹跨多语语音感知和生成习得的全貌。

6 结论与启示

本研究对L1 汉语普通话、L2 英语、L3 俄语的学习者开展塞音生成实验,旨在考察学生的L3语音习得特征及跨语言的影响,并在此基础上深入探究感知与生成的界面关联。 实证研究发现:(1)L3 语音习得可能受到L1、L2 的双重影响。就塞音而言,L3 浊塞音的声学表现(带音性)与母语者有较大差异,L3 学习者的浊塞音生成有一定的困难。 同时,第三语言的浊塞音生成也受到人类调音普遍生理机制的制约。 (2)L3 清塞音的感知与生成之间存在正相关性,而L3 浊塞音的感知与生成之间不存在显著的相关性。 在多外语语音习得研究领域还鲜有实证研究探讨跨语言视域下的语音感知与生成的界面关联问题,而这也正是学届所关注的核心研究问题(Cabrelli Amaro,Wrembel 2016:397)。 本研究结果证明,初期阶段的三语语音感知习得并不一定能预测三语语音生成习得。 只有全面地衡量学习者所有语言资源的语音类型特征及习得顺序、水平,才可能准确地解析和预测多外语语音习得表征。

本研究结果不仅能为三语语音习得理论的发展提供实证以进一步完善多语语音习得模型,而且能为整体语言资源背景下的三语语音教学提供科学的依据。 多外语语音教学面临多重的挑战,挑战既来自语言本身,又与L1、L2 和L3 语言组合的类型学特征密不可分,并且直接影响多外语语音教学的成败。 因此,教师在跨语言视域下的外语语音教学环境中,首先必须了解学习者的母语和其他已学外语以及目标语的语音类型特征,理解它们之间的映射关系,预测习得问题,改善教学方案。 教师也应充分利用多语学习者已具备的整体语言资源,在教学过程中使用多重手段有效激活他们的元语音意识。 其次,在语音习得过程中,感知与生成之间并不一定存在同步性、相关性。 换言之,准确的生成不一定来自于准确的感知,反之亦然。 因此,尤其在初级阶段教学中,应遵循感知与生成习得发展规律进行训练,逐步导入感知与生成的互动训练,才能产生互相促进的效果。

随着习得的进展,三语语音的发展也会发生变化,可能磨蚀、停滞或倒退。 因此,未来有必要展开追踪实验,或使用动态系统理论(Dynamic Systems Theory, DST)对三语语音习得进行建模(Kopeˇcková 2016),进一步明确多语习得中的语音空间重构过程。