医联体智慧影像体系的构建与应用*

2022-07-09李宁韩婧娟张艺璇董建伟曹莉萍

李宁,韩婧娟,张艺璇,董建伟,曹莉萍

(宁夏回族自治区人民医院,银川市 750001)

1 医联体智慧影像体系的建设背景

《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》中提出[1],医联体的建设意义是深化医改的重要步骤和制度创新,促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉,提升基层服务能力,有利于医疗资源上下贯通,更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。其中,智慧影像体系的建设是医联体运行的重要支撑内容,也是推动分级诊疗的有力途径[2]。

宁夏回族自治区人民医院有5个院区2 630张床位,最远的院区位于离院本部300多公里的南部山区,形成布局分散的多院区架构。2018年,成立宁夏回族自治区人民医院医疗集团,共有20家成员单位,包括自治区级、市级、县级医院以及专科医院,同时涵盖了20多家社区卫生服务中心。医院在2019年获批宁夏远程医疗中心,2020年获批互联网医院,依托于多院区的运行机制和宁夏影像质控中心的基础,拓展到线上服务和远程诊疗,进而探索医联体的智慧影像信息化建设和运行机制。

2 医联体智慧影像体系的构建实践

从智慧诊断、区域协同、互联网服务、统一浏览、质量监控和科研学术6个方面构建起完整的医联体智慧影像体系,实现线上线下一体化、基层和中心医疗机构联动和资源共享。

2.1 智慧诊断

在诊断模式上,一是建立三维医学影像后处理云平台,改变原来散落在各设备工作站的三维后处理的模式,在多院区的架构下,将50余台影像设备全部接入影像归档和通信系统(PACS)中,各院区影像全部传送至影像诊断中心进行统一诊断,实现影像诊断同质化,节省人力。从图像预处理、诊断、治疗评估与计划到纵向随访,三维影像后处理贯穿在全流程,并应用于心血管、肿瘤、神经、肝胆等多学科中,提升诊断质量。二是通过相互内嵌集成,将PACS、临床信息系统、三维后处理系统实现数据级、界面级集成对接,不仅实现了影像从二维转变为三维的统一诊断,也实现了临床医技的融合,从临床医生工作站中就可以直接调取所有影像、报告和三维重建后的结果,提高诊疗质量和医疗影像利用价值。三是融入人工智能,开展心电的自动诊断、肺结节的风险评估和分级、心脏核磁的冠脉分析等,二维与三维图像联动,实现跨机构跨数据库的影像数据共享和疑难影像的远程高级别诊断。

2.2 区域协同和互联网服务

从多院区扩充至医联体架构,融合区域影像和三维后处理功能,建立区域三维影像后处理云平台,通过接入不同品牌、型号的设备以及不同数据库的PACS,医联体成员单位的影像也通过数据流转的模式传送至平台上,进行标准化转换,利用中心端资源实现基层医疗机构影像同质化三维后处理和人工智能的应用,实现了快速无纸化疑难杂症会诊和多学科诊疗模式,提升医疗质量,保障医疗安全[3]。

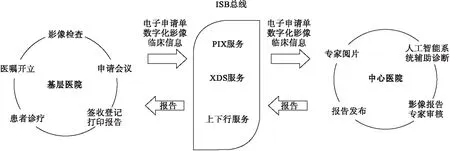

从会诊模式上,不具备诊断能力的医疗机构,采用托管式诊断,将全部影像通过平台流转至中心端,出具报告和三维重建后,将图像推送回基层;而具备一定诊断能力的基层医疗机构,与中心医院之间开展协同式会诊,如图1所示,将疑难杂症的影像传递至平台诊断,双方还可以协同操作,共同完成影像的诊断报告。

图1 影像协同式流转模式图

建立远程心电诊断平台,不仅5个院区的90多个病区以及3家社区卫生服务中心全部通过床旁心电采集、无线传输,医联体内18家签约机构的心电数据同样传输至心电诊断中心,集中诊断和出具报告,利用心率分析等人工智能提高效率。除了常规静息心电的诊断,进一步实现了动态心电和动态血压集中诊断的高级应用,患者在就近医疗机构或社区卫生服务中心佩戴动态心电图,上传到诊断中心进行统一诊断。

建立远程超声诊断平台,采集14家医疗机构的超声影像,远程音视频实时指导,完成远程诊断。建立基于5G的院前急救体系,分南北两个中心,胸痛病人在救护车上完成心电等基础信息采集,传送至诊断中心实时诊断,在到达医院之前提前做好诊疗准备。

基于互联网,搭建云胶片平台,患者通过手机查看检查报告和云影像。

2.3 统一浏览

基于影像集成平台建设统一影像浏览器,建立患者主索引,通过不同接口(XDS、CDA、DICOM、HL7等)形式,整合医学影像相关第三方业务系统,包括放射、超声、内镜、病理、心电、核医学、眼科检查等的数据、文档和影像,统一存储,统一质控,统一进行生命周期管理。通过统一影像浏览器,面向临床和影像医生,调阅不同时期、不同院区或机构、不同检查系统的报告和影像;建立以患者为中心,时间为轴线的贯穿患者全生命周期的影像检查数据,可通过多期、多模态影像数据浏览/对比,辅助医生提供诊断及临床干预措施。

连贯完整的医学影像病历,可在转诊、会诊、复诊时应用,减少不必要的重复性检查,减轻患者的就医负担。

2.4 质量监控

基于影像平台,从3个方面构建起医联体全方位的影像质量控制体系,通过统一标准的质控模式实现整体医学影像业务稳步提升,为结果互认打下基础,一是建立质量评价基准库,对申请单、图像、诊断和后处理分别进行评价;二是开展多角色质控服务和评价,技师和医师分系列共同完成不同角度的质量评价,技师对拍摄质量、体位等进行评价,医师对报告质量、图像质量、病理诊断符合率等进行评分,形成的数据反馈给各机构,进行前后对比、质量趋势分析;三是全环节质控,在阅片和审核时,进行事中质控,在完成后进行事后质控,不同阶段完成不同形式的评价。

同时,在诊断过程中,对影像、超声、心电、核医学等影像的危急值进行闭环管理,检查科室医师发现危急值后,系统辅助判断并上报,上级医师审核后发布危急值,临床医生接收后进行处置,填写处置意见并反馈给检查科室上报人,检查科室确认处置后,流程结束。在医联体内,由医联体办公室通知相应的医疗机构进行及时处置,危急值上报、处置过程由系统记录,由管理部门监管。在专科图像检查中,也进行系统辅助的质量控制,如拍摄OCT图像,采集图像小于标准大小时,系统进行自动提示;视野的图像如果固视丢失率>20%,假阳性率>20%,假阴性率>20%,瞳孔大小超范围,系统自动提示图像不符合要求以及具体原因,以保障诊断的准确性。

2.5 科研学术

在科研学术方面,放射影像的三维重建应用于多个学科,对各级医院所采集的图像综合分析,形成更加完整的医疗档案,基于此建立了随访体系。在肺结节的评估中,利用Lung-RADS评估系统,对患者多次胸部CT肺内结节进行自动探测、分割、测量等作出相应分级和风险评估,为临床采用合理的治疗措施提供重要的参考信息。利用慢性阻塞性肺疾病模块中的自动分割、病灶及肺容积定量技术在肺炎、肺气肿随访过程中,对病情严重程度量化、分级。利用多模态肿瘤跟踪模块,对实体瘤的疗效进行评估,基于评估系统中涵盖的国际、国内常用的疗效评价标准,上下级医师通过协同工作,参与半自动的病灶勾画,计算出不同标准下肿瘤的评效结果,目前已应用于医联体内肝癌和乳腺癌患者的疗效评估,为临床肿瘤疗效评估提供可靠的参考依据。各级医师共同参与到随访评估的工作中,不仅提高工作效率、简化工作流程,还可以对患者疾病发展有纵向、动态的掌握,并提高基层医师的科研能力。

基于眼科影像系统建立了随访体系,将历次诊断报告中有随访意义的数据进行智能提取,生成随访进展趋势分析。

3 智慧影像体系的应用成效

随着智慧影像的不断发展,医院从多院区到医联体,到区域一体化不断扩充,整合上下级各医院医疗资源,真正发挥医联体中心医院的中心辐射作用,实现资源有效共享、临床质量提升、医疗成本降低和分级诊疗的落地为患者提供更多优质医疗服务[4]。

3.1 有效连接多级医疗机构,实现高质量影像诊断和协作

智慧影像体系有效连接了医联体内19家医疗机构和4家乡镇卫生院,实现了影像数据互联互通与远程交互协同诊断,远在南部山区的宁南医院和基层医疗机构包括贺兰县医院、彭阳县李旺镇卫生院等,与中心端医院的影像医生实时互动,协作诊断。平台建立之前,基层医疗机构很少能独立完成影像的三维重建,建成运行两年以来,在医联体内统一诊断167 191例,进行三维重建91 218例,其中跨机构会诊或轻量级诊断5 109例。通过远程心电超声诊断中心完成心电会诊4 780例,超声会诊3 733例,远程接受胸痛患者的诊断739例,基于影像支持的心脏康复68例,随访27例。基层医疗机构的诊断质量、诊疗效率及医疗服务满意度都得到了大幅提升。

3.2加速分级诊疗落地,建立医联体内影像会诊的标准化操作流程

通过区域影像云平台建设,医联体成员单位分散的医学影像资源和数据得到整合,院内外的资源共享共用,形成了“基层医疗机构采集图像、中心端集中诊断、基层和中心互动式远程会诊”的多学科诊疗模式,从而加速分级诊疗落地[5]。

基于平台,影像质控中心建立了基层标准化会诊操作流程和影像采集标准,基层医疗机构在与原有的操作系统连接的前端上一键发送影像,中心端医院进行三维重建和诊断后,将结果推送回来,基层医生接收报告和三维重建后的影像。流程和标准制定后,经过培训,基层医疗机构操作不规范、扫描参数设置不合理等问题逐步解决,采集质量不断提升,影像采集的合格率从开始的不足60%提升到92%,从影像采集到诊断,基层医疗机构的诊疗能力均得到大幅度提升,提高了设备的利用率,实现上下转诊过程中的信息共享,避免重复检查,减轻患者的负担[6-7]。

4 结论

在“互联网+医疗”的时代背景下,无论是在国家政策层面,还是医院规划层面,远程移动影像诊断、区域医学影像中心、医学影像与人工智能相结合都是医学影像领域必然的发展方向[8-9],医联体智慧影像体系的建设,实现基层影像数据共享和高质量诊断,创新了远程诊断模式,支持分级诊疗落地,加强区域医疗协同,对于均衡不同区域的医疗资源、提高基层医院医学影像的诊疗水平、减轻患者负担[10],对于缓解患者“看病贵、看病难”的难题都有重要的意义。下一步,不断深入三维影像重建在各学科的智能化应用,为临床提供更多的辅助支持;基于质控体系建立考核标准,探索绩效评价体系,完善线上线下一体化的医疗服务,进一步推动分级诊疗的落地。