伊西斯女神的追随者

——木乃伊肖像画再解读

2022-07-05颜海英

颜海英

木乃伊肖像画最早出现于罗马时期(公元前30年),流行于公元1世纪到4世纪,现已发现上千个,以中部埃及的法雍地区出土最多,①Barbara E.Borg,“Painted Funerary Portraits,”UCLA Encyclopedia of Egyptology 1,2010,p.1.其制作手法及艺术风格与埃及传统迥异,人物外貌特征、服饰等多是希腊或罗马式的,而装饰图案则杂糅了埃及和希腊罗马两种,既有埃及诸神如奥赛里斯、伊西斯、阿努比斯等的形象,也有希腊人钟爱的橄榄桂冠、玫瑰花饰,以及作为罗马社会上等人标志的紫色,等等。

图1 女子肖像画,公元2世纪初,18 7/8×14 3/16厘米,保罗·盖蒂博物馆(J.Paul Getty Museum),81.AP.42

自17世纪开始,欧洲的旅行家和文物收藏家陆续在萨卡拉等地发现木乃伊肖像画。19世纪,考古学家先后在鲁巴雅特(Rubayyat)、哈瓦拉(Hawara)、安蒂诺波利斯(Antinoopolis)、阿布西尔(Abusir)、梅莱克(El-Melek)等地发现成批的木乃伊肖像画及裹尸布,①Barbara E.Borg,“Painted Funerary Portraits,”UCLA Encyclopedia of Egyptology 1,2010,pp.2-3.一度兴起了肖像画研究的热潮,由于很多肖像画的考古原境和文献信息缺失,使得人们无法判断其主人的身份,早期的研究基本是艺术角度的考察。在“第三帝国”时期,种族主义者甚至在肖像画中辨认犹太人面孔,二战后很长时间学者们回避肖像画身份的讨论。直到20世纪60年代末,伴随着民族主义的兴起,身份认同成为学界的热点,学者们又热衷于肖像画主人的身份问题的讨论,但是近几十年的讨论基本陷入瓶颈。②Barbara E.Borg,“Painted Funerary Portraits,”UCLA Encyclopedia of Egyptology 1,2010,p.1.自托勒密时期开始,埃及实际上成为一个文化上的双面社会,纸草学的研究证明很多埃及人有希腊名字,而在埃及的外国人也有埃及名字。③Willy Clarysse著,颜海英译:《希腊化时期的埃及——一个双面的社会》,《古代文明研究》2002年第1期。到罗马时期,这种文化上的双面现象更加突出,艺术作品中的人物可以是穿着罗马服饰的埃及人,也可以是穿着埃及服饰的希腊人或者罗马人。此外,经过几个世纪的通婚和融合,从生物学上,很难判断当时社会上层的族群。

科克伦(Lorelei H.Corcoran)对开罗博物馆所藏的与木乃伊一起保存下来的23个肖像画做了个案研究,认为肖像画的主人在文化上是埃及人的身份,他基于年代学、出土地、装饰主题、人名学等的详细考证,认为肖像画表达的还是传统埃及的墓葬理念,他特别指出很多主题都与伊西斯女神的崇拜相关联。④Lorelei H.Corcoran,Portrait Mummies from Roman Egypt(Ⅰ-ⅣCenturies A.D.)with a Catalog of Portrait Mummies in Egyptian Museums,Chicago:The Oriental Institute of the University of Chicago,1995,pp.78-81.

木乃伊肖像画留下了很多悬而未决的问题:什么人制作的,为谁做的,怎么使用的,等等。但最引起作者注意的,是现已发现的上千个肖像画(含木乃伊肖像画、裹尸布肖像画及面具肖像画)中,年轻人占绝大多数,且有很多儿童,但年老者极少。虽然当时的平均寿命较低(约40岁),但根据木乃伊检测及图像分析的结果,肖像画的主人总体偏年轻。他们是否有共同的文化身份?与托勒密时期开始流行的宗教社团是否有关联?是不是那些签约神庙、“献身”自己所崇拜神祇的信徒?本文将在约数百个肖像画的统计数据上,对上述问题展开讨论。

一、人名中的信息

现已发现的肖像画中,极少数(约有5%)写有名字,这些名字大部分是希腊语的,因此早期的研究者多认为这些肖像画的主人是在埃及生活的希腊移民,这个结论已经被近年的研究者否定。

公元前3世纪之后,希腊人与埃及人之间的区分非常模糊,有些埃及本土的名门望族用希腊人的名字甚至融入了希腊文化的圈子,而有些希腊移民则适应了埃及本土的文化,其中的第一步是与埃及神庙签订契约,成为埃及神祇的“奴隶”。⑤Willy Clarysse著,颜海英译:《希腊化时期的埃及——一个双面的社会》,《古代文明研究》2002年第1期。

在那些担任政府或军队要职的人中间,这种相互渗透的现象更为突出。这些人可称为双面人,他们在不同的情况下戴上不同的面具:当客观形势要求他们扮演希腊人的角色时,他们就完全以希腊人的形象出现,如在希腊的军队中、在托勒密王朝的政府机构中、在使用希腊语写作和交流的圈子中,在这些场合中他们总是使用希腊名字;当客观形势要求他们扮演埃及人的角色时,他们就以埃及人的形象出现,如在埃及的管理机构或埃及神庙中,此时他们使用埃及名字。⑥同上。

我们不可能知道这些人到底是希腊人还是埃及人,除非我们碰巧发现了关于他们先辈的史料。从历时的角度可以说无法断定他们属于哪个民族,从共时的角度可以说他们是同时属于两个世界的。有时他们是希腊移民的后代,适应了埃及社会的文化和生活,有时他们是埃及本土居民,但是接受了希腊文化,或者说是至少在某种程度上接受了希腊文化。重要的不是他们到底是希腊人还是埃及人,而是他们所处的文化氛围。因此,去反复地统计在埃及的村庄书吏或其他官员中到底有多少埃及人、多少希腊人,这是没有任何意义的。

科克伦统计的27个木乃伊肖像画的人名中,除了3个是世俗体象形文字的,一个是阿拉米语的,其他23个都是希腊文的,但对这些名字进行语言学的分析,却发现它们是当地埃及人名字的希腊形式,主要有两种类型:

一类是埃及名字在希腊文中的对应,如希腊名字Thermoutharin,对应的是埃及谷物女神Renenutet;希腊名字Dioskoroi,对应的是埃及名字Pa-ntr,这个神的仪式与伊西斯女神的崇拜相关联;希腊名字Eudaimon,对应的是埃及神Harpocrates和Serapis。

另一类是含有埃及神祇名字的希腊名字,如希腊名字Isidora,对应的是埃及名字TA-di[t]Ast,意思是“伊西斯所给予的”;希腊名字Artemidoros,则是伊西斯与希腊女神Artemis融合的形式;希腊名字Hermione,意思是“Hermes的礼物”,Hermes是埃及智慧神图特的希腊名字;希腊名字Didymos,对应的是埃及文的Htr,意思是双胞胎,是当时流行的埃及名字。①Lorelei H.Corcoran,Portrait Mummies from Roman Egypt(Ⅰ-ⅣCenturies A.D.)with a Catalog of Portrait Mummies in Egyptian Museums,Chicago:The Oriental Institute of the University of Chicago,1995,pp.66-68.

除了名字的信息需要解读之外,肖像画上的其他文字内容也需要分析 ,唯一一个在肖像画上写明职业的,是哈瓦拉出土的一个贵族女子的肖像画,上面有这样一行字:希腊文教师Hermione。皮特里由此判断她是个女家庭教师,其他学者也在她面孔上读出了典型的女教师性格等信息。实际的情况是,Hermione是与一位面孔英俊的男子合葬的,此人应该是她的丈夫。她只是个家庭主妇,可能因为她生前就以能写会读而深感骄傲,家人就在她肖像画上特别写了这样一句话。下文还要谈到,肖像画上人物的服饰也未必直接表明其职业。②Ibid,p.69.

图2 赫尔米奥娜(Hermione)的肖像,约公元1世纪,剑桥大学格顿学院

图3 肖像画的“订单”,加州大学伯克利分校菲比·赫斯特人类学博物馆,6/21378b

在塔布图尼斯,考古学家发现了一个定制肖像画的木板,年代约为公元140—160年,上面写明了委托人的要求,如脖子右侧写着“紫色”,可能是指要把长袍的紫边绘制出来,左肩上方写着“她带着绿色的项链”,发髻上方写着“厚重”,现存加州大学伯克利分校菲比·赫斯特人类学博物馆(6/21378b)。该博物馆共收藏了11幅同样风格的肖像画,专家们也发现了这个“订单”的成品,收藏号为6/21375的肖像画。③S.Walker and M.Bierbrier eds.,Ancient Faces:Mummy Portraits from Roman Egypt,London:British Museum Press,1997,pp.122-123.

这种定制制度,说明死者或者其家人可以根据自己的喜好选择肖像画、木乃伊乃至墓葬形制、葬礼等各种细节。名字、服饰及木乃伊的装饰图案等,只能说明死者的文化身份和社会心态。

已发现的木乃伊肖像画上书写的名字中,与伊西斯崇拜相关的占多数。木乃伊肖像画出现并流行的公元1到4世纪,恰恰是伊西斯女神的崇拜在埃及乃至整个地中海地区如日中天的时期,这是否偶然?

二、酒杯、玫瑰花环、桂冠:木乃伊肖像画的希腊罗马元素?

木乃伊肖像画给人印象最深刻的,除了写实主义的画风之外,还有一些传统埃及墓葬壁画或者浮雕完全没有的元素,最典型的是肖像画主人右手所持的酒杯、左手握着的花束,以及头上戴着的冠冕,有时是七颗金星连成的,有时是棕榈叶的,有时是花冠。沃克的Ancient Faces一书中所收的200幅肖像画中,手持或头戴玫瑰花的形象共出现了15次。

虽然古埃及人在节日庆典上大量使用鲜花作为供品,但由于气候干旱,埃及的鲜花品种不多,日常生活和墓室壁画上最常见的是莲花、百合等,从新王国起,才在图像材料上出现进口花卉,因为需要精心照料,一般只有王室或贵族才有。①D.Redford ed.,The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt,vol.1,New York:Oxford University Press,2001,p.542.玫瑰作为从希腊引入的品种,最早出现在26王朝,直到罗马时期才大量种植。在与墓葬相关的画面中,通常会表现死者手持莲花(莲花作为复活的象征,在埃及神话中有详细的描述),但图像从来没有出现过花环和桂冠。②Lorelei H.Corcoran,Portrait Mummies from Roman Egypt(Ⅰ-ⅣCenturies A.D.)with a Catalog of Portrait Mummies in Egyptian Museums,Chicago:The Oriental Institute of the University of Chicago,1995,pp.63-64.

但是在法老时期的神话和墓葬文献中,的确有花冠的相关描述,它是战胜死亡的象征。在古埃及神话中,奥赛里斯和荷鲁斯(Horus)战胜塞特以后获得了象征胜利的花冠,太阳神拉(Ra)在战胜阿普菲斯以后也戴上了胜利花冠。在新王国时期关于末日审判的描述中,也提到死者顺利通过审判就可以戴上象征胜利的花冠,它叫做“mAH n mAa-xrw”。《亡灵书》的第19篇是关于花环的使用说明:“本经文与胜利花冠有关。奥赛里斯,你的父亲——众神之王阿吞——把象征胜利的美丽花冠戴到你的头上,以便你能够死而复活,所有的神都希望你享受永生。孔塔门提让你战胜你的敌人,你的父亲盖伯把自己的遗产全部馈赠给你。来吧,欢呼胜利。奥赛里斯和伊西斯的儿子荷鲁斯登上了他父亲的王位,他击败了仇敌,他获得了对上下埃及的统治权。阿吞把白色的王冠和红色的王冠都判给了荷鲁斯,九神会一致同意这个判决。奥赛里斯和伊西斯的儿子荷鲁斯赢得了胜利,直到永远。包括奥赛里斯在内的两个九神会,所有的男神和女神,不管他们在天上还是地上,他们使得奥赛里斯和伊西斯的儿子荷鲁斯战胜仇敌。在举行审判的那一天,这些神当着奥赛里斯的面让荷鲁斯战胜塞特及其帮凶。”③Stephen Quirke,Going out in Daylight:prtm hrw:The Ancient Egyptian Book of the Dead:Translations,Sources,Meanings,London:Golden House Publications,2013,pp.75-77.

皮特里在哈瓦拉墓地中发现了花环,其中有的是牛至草编制的,有的是玫瑰的,与木乃伊肖像画和面具上表现的并不完全一致,后者应该是艺术家在生活基础上提炼出来的形象。

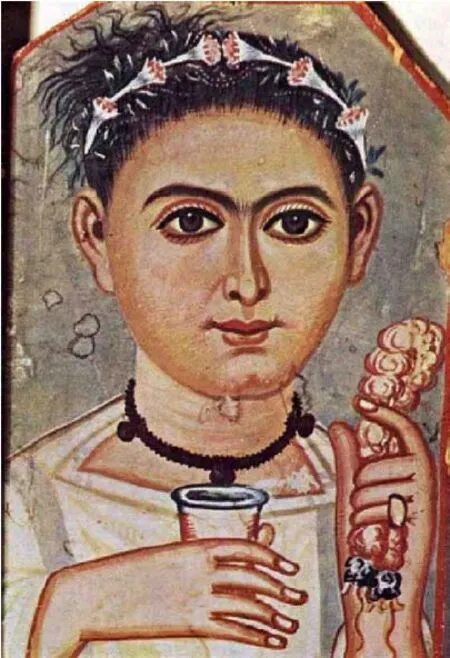

图4 手持酒杯和花束的男子,布鲁克林博物馆,查尔斯·埃德温·韦伯基金会41.848

在古埃及法老加冕仪式的画面中,最核心的部分是荷鲁斯和图特用Hs水瓶为国王进行洁净仪式,除了“净化”,该仪式还有“重生”的功能,如18王朝女王哈特谢普苏特和阿蒙荷太普三世的加冕仪式画面中,把国王表现为裸体男童在接受净化的样子,同样寓意的画面还有“生命之水”——陶罐里流出生命符号构成的水波,环绕着国王,以及“生命的呼吸”——将生命符号碰触国王鼻端,等等。净化与“重生”的密切关系,在卡纳克神庙东墙南边的浮雕上有生动的表达,画面上拉美西斯二世站在中间,两旁是荷鲁斯和图特,铭文写道:“我用生命和稳定净化了你。愿你的四肢永远年轻。愿你返老还童,像月亮盈亏变化一样。愿你的双臂拥有权力。愿你像空气神舒一样拥有盛名。愿你像凯普里(早晨的太阳神Hpr)一样年轻,愿你像升起又落下的太阳神拉一样繁盛。”①Lorelei H.Corcoran,Portrait Mummies from Roman Egypt(Ⅰ-ⅣCenturies A.D.)with a Catalog of Portrait Mummies in Egyptian Museums,Chicago:The Oriental Institute of the University of Chicago,1995,pp.59-61.

在肖像画所在的木乃伊身上,有多处与国王加冕仪式相似的画面。除了说明这个时期礼制下移、原来王室专用的仪式扩散到民间之外,这个净化的主题也与肖像画主人手持酒杯的动作相呼应,这是净化与重生的意象。

综上所述,肖像画上酒杯、花环、桂冠,这些貌似希腊罗马艺术的元素,实际上都在传递埃及宗教传统中关于复活和重生的内涵。与此前不同的是,罗马时期的肖像画,把原来只用于国王的或者只出现在文献中的象征寓意,以直观的图像形式表达了出来。

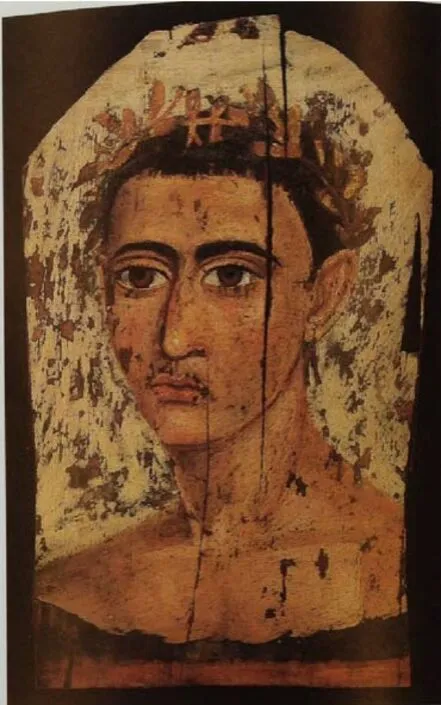

在2世纪古罗马作家阿普列乌斯所写的《金驴记》中,有关于主人公卢修斯体验伊西斯秘仪的详细描述,故事的背景是科林斯港的伊西斯神庙,讲述卢修斯因为误用魔法药而变形为驴,后来通过参与伊西斯秘仪而变回人形。其中提到在举办秘仪的当天,卢修斯沐浴净身,穿上带有饰边的托伽长袍,右手持燃烧的火炬,头戴棕榈叶花环,叶子的形状如同四射的太阳光芒。这段文字的描述,与部分肖像画及裹尸布上年轻男子的形象非常吻合。在秘仪的过程中,卢修斯先是进入黑暗的通道,然后,在午夜中见到了白天的太阳,与众神面对面。其后他食用了女祭司手持的花环上的鲜花,终于变回人形。②Jan Assmann,Death and salvation in ancient Egypt,trans.David Lorton,Ithaca and London:Cornell University Press,2005,pp.205-208.

图5 头戴棕榈叶花环的男子,皮特里博物馆UC 19613

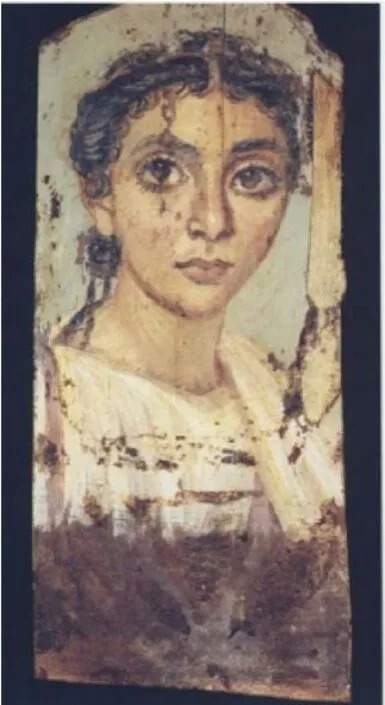

图6 男孩肖像画,其发型与《金驴记》中参加秘仪的男童一样,哥本哈根博物馆3892

有意思的是,这个在光明之中与神面对面的描述,与法老时期神庙高级秘仪中的场景一样。在卡纳克神庙拉美西斯三世所建的塔门西墙上,有一段阿蒙-拉说的话:“我让他们见到作为阳光之主的你。你照亮他们的面孔,就如同我的形象照亮他们一样。”③Lorelei H.Corcoran,Portrait Mummies from Roman Egypt(Ⅰ-ⅣCenturies A.D.)with a Catalog of Portrait Mummies in Egyptian Museums,Chicago:The Oriental Institute of the University of Chicago,1995,pp.59-61.

《金驴记》虽然是文学作品,但其中关于伊西斯秘仪的细节,与木乃伊肖像画中的很多元素惊人相似。如参与伊西斯秘仪的男孩,都留一种将头发中分、然后在脑后扎起来的发型,结合上文提到的人名考证,很多木乃伊肖像画的主人用了与伊西斯崇拜相关的名字,这些人是否属于一个共同的宗教团体?

三、从魔法女王到救世主:罗马时期的伊西斯女神

伊西斯是古埃及王权神话中的主角,她法力强大,是法老的保护神。在九神创造世界的神话中,创世神先创造了空气,然后空气分开天地,天神和地神生下两男两女,奥赛里斯与塞特是兄弟俩,分别娶了伊西斯和奈夫希斯。奥赛里斯在传说中是一个非常贤明的国王。但是他的弟弟塞特嫉妒他,两次谋害他。第二次谋杀奥赛里斯后,碎尸14片,扔到全国各地。奥赛里斯的妻子伊西斯把尸体碎片一一找到,拼凑起来,伏在尸体上恸哭,感孕生下了荷鲁斯。众神被感动,神让奥赛里斯复活,成为冥世之主。这个传说构成了古埃及王权理论的基础——太阳神拉统治天界,奥赛里斯统治冥界,其子荷鲁斯统治人间,现世的法老是荷鲁斯的化身,死去的法老则成为冥界之神奥赛里斯。在这个体系中,伊西斯的地位非常重要,她帮助丈夫复活,独自抚育荷鲁斯长大,并帮助他从叔叔手里夺回王权,是忠诚的妻子、慈爱的母亲、强大的魔法女王,有操控生死的能力。根据普鲁塔克的记载,埃及人将伊西斯看作天狼星,因为每年天狼星在天空消失70天重新出现时,正好是7月中旬尼罗河开始泛滥之时,也就是古埃及人的新年的开始,因此伊西斯也成为宇宙能量来源的象征。①颜海英:《文本、图像与仪式——古埃及神庙中的“冥世之书”》,《古代文明》2021年第1期。

公元前332年,亚历山大征服埃及,伊西斯的崇拜迅速在地中海世界传播。约公元前4世纪,雅典出现了第一个伊西斯神庙。公元前3世纪,托勒密国王在埃及南部的菲莱岛(Philae)建造了规模宏大的伊西斯神庙。公元前2世纪末,伊西斯崇拜传入罗马,其崇拜于公元2世纪达到高潮。在这个漫长的传播过程中,伊西斯逐渐把地中海地区许多重要神祇的形象和功能吸纳进来,不断扩大自己的职司,改变自己的形象,最终成为古希腊罗马世界最具影响力的普世女神。

自希腊化以后,当希腊罗马文明与埃及文明相遇,在信仰世界发生了对当地神祇进行对号入座式的辨认—继而选择与取舍—最后融合与打造的三个阶段,这个过程中,伊西斯脱颖而出,成为地中海的“世界女神”,并非偶然。与西亚北非这些古老的文明地区相比,希腊人长期处于战争和游荡中,早期的生活不像农业社会那么稳定。希腊没有非常系统的祭司组织,神庙不是社会的中心,它的宗教是用神话叙说的,用戏剧来传递的,其宗教系统中缺少的就是创世神。从公元前5世纪开始,希腊世界兴起一股“探源热”,如伊壁鸠鲁派把自然(Nature)视为引领人类走进文明的“创世神”。再如赫西奥德在《神谱》中引入了一个新的女神赫卡忒(Hecate)。②Friedrich Solmsen,Isis among the Greeks and Romans,Cambridge,Mass.:Published for Oberlin College by Harvard University Press,1979,pp.35-41.赫卡忒就是埃及的魔法女神。在埃及语里,Hecate有魔法、创造的意思。在这种背景下,伊西斯让奥赛里斯复活、改变命运的力量,满足了人们对创世神的需求,使得她地位大大提升。

更为重要的是,在希腊文(和拉丁文)的赞美诗歌中,伊西斯被称为“救世主”(savior)。在罗马帝国崛起的过程中,地中海各国纷纷沦为罗马的殖民地,本土的宗教和价值观都无法再给人们提供精神上的安慰。面对战争、自然灾害、疾病、死亡等苦难,人们呼唤着“救世主”的到来。伊西斯拥有超越命运的力量,能使已死之人(奥赛里斯)复活,征服命运、把人们从苦难的手里救出来,这是她最具吸引力的地方,也是她被称为“救世主”的主要原因。她不仅走出了埃及,还超越了“王室夫人”的角色,对众生张开怀抱,博爱亲民,对所有祈祷有求必应,为人们扭转命运,带来光明。在《金驴记》中,她把落难的卢修斯从驴子变回了人,在马罗尼亚的赞美诗中,她帮助失明的诗人重见天日。①Louis V Žabkar,Hymns to Isis in Her Temple at Philae,Hanover,NH:Published for Brandeis University Press by University Press of New England,1988,pp.137-138.

图7 手持摇鼓的伊西斯,公元180—190年。赫拉克里翁考古博物馆

在埃及本土,伊西斯逐渐超越了奥赛里斯的地位,成为墓葬图像中的主角。传统的奥赛里斯、伊西斯、荷鲁斯三神组被伊西斯、萨拉皮斯、荷鲁斯/Harpocrates三神组所取代,在开罗博物馆所藏的带肖像画的木乃伊身上,伊西斯取代了奥赛里斯,为死者举行净化仪式,引领死者。②Lorelei H.Corcoran,Portrait Mummies from Roman Egypt(Ⅰ-ⅣCenturies A.D.)with a Catalog of Portrait Mummies in Egyptian Museums,Chicago:The Oriental Institute of the University of Chicago,1995,p.61.

此外,在埃及神庙和墓葬建筑中,伊西斯与哈托尔(神话中太阳神之妻、牛神、爱神)在形象与神职上也日渐融合。伊西斯也常常以头顶牛角的哈托尔形象出现。如在丹德拉的哈托尔神庙中,很难分辨出伊西斯和哈托尔的形象,二者实际上合为一体了。在开罗博物馆带木乃伊的肖像画19号的头部装饰图案上,伊西斯就是以头顶牛角的形象出现。③Ibid.

在古埃及信仰体系中,哈托尔是母牛形象的爱神,保护家庭和妇女儿童,伊西斯与哈托尔的融合,从另一个侧面反映了罗马时期伊西斯神职的转变。普鲁塔克在描述伊西斯神话的时候,开篇就强调她是奥赛里斯的妻子,并指出她和丈夫在母亲的子宫里就已经结合了。在希腊罗马时期的赞美诗中,伊西斯自称是把女人和男人结合在一起的神,她不仅是妻子的模范,还是调节两性关系、保护爱情、维持婚姻的神祇。

总之,到了罗马时期,在宗教融合的大潮中,伊西斯综合了埃及本土和地中海各地众神的神职,成为具备创世神、救世主、家庭保护神等特质的超然女神。与此同时,各地的伊西斯信徒开始结成自己的社团,并形成一系列独特的仪式和形象标志。

四、肖像画与“入会仪式”

如奥赛里斯神话所展示的,埃及传统的来世信仰的核心是国王,每个在世的国王死后都成为冥神,每个死者的来世都要仰仗冥神的超度。这种观念在实践上体现为一种“神与王的纽带关系”(deity-andthe-king relationship),即国王是神人沟通的媒介,是一切官方仪式的核心。自18王朝埃赫纳吞宗教改革失败之后,新王国后期开始,人们越来越倾向于与神直接交流,“神人纽带”(deity-and-men relationship)逐渐成为主流。随着埃及本土法老统治时代的结束,“神王纽带”成为永远的过去。④Louis V Žabkar,Hymns to Isis in Her Temple at Philae,Hanover,NH:Published for Brandeis University Press by University Press of New England,1988,p.138.

罗马时期,人们可以直接向伊西斯祈祷,这也是伊西斯崇拜广泛传播的原因之一。以入教(initiation,指正式成为伊西斯的信徒)为例,据说每一个被伊西斯选中的教众,都会在梦中得到启示,随后就可以入教,没有什么门槛。⑤Sharon Kelly Heyob,The Cult of Isis among Women in the Graeco-Roman World,Leiden:Brill Archive,1975,p.58.《金驴记》中,卢修斯在遇到困难后向伊西斯祷告,在梦中见到了伊西斯,随后得救并投身该教。

由此,我们逐渐走近了木乃伊肖像画主人的真实生活。他们的文化身份是古埃及人,在信仰层面,他们中的很多人是伊西斯女神的追随者。下面我们尝试讨论他们的宗教实践。

木板上的木乃伊肖像画的制作时间,是学界长期存在争议的问题,有的学者认为它们是死者生前挂在家里的肖像画,去世后取下来经过裁剪放置在木乃伊上面,因为早期的木板肖像画多数都有裁剪的痕迹,可以看出是修整后才安放在木乃伊上的。而皮特里在哈瓦拉发现的木板肖像画还带有木制画框。另外一些学者则认为这是专门为死者葬礼而制作的遗像。①Barbara E.Borg,“Painted Funerary Portraits,”UCLA Encyclopedia of Egyptology 1,2010,p.7.

本文开头提及肖像画的面孔大部分是年轻人的样子,也有不少是儿童,因此把它们看作遗像或者生前家中悬挂的肖像,在逻辑上不合乎常理。上文论及木乃伊肖像画的人名及图像主题所显示的伊西斯崇拜的特征,因此有必要分析这些肖像画的另一种可能的仪式场景,即死者生前参与的重要仪式的纪念。

根据Ancient Faces中收录的案例统计,在哈瓦拉出土的木板肖像画中,有5个佩戴金色花冠,鲁巴雅特出土的有3例,安提尼乌斯出土的有8例,除了金色花冠之外,这些肖像画的面孔上还有画作完成之后再镀金的痕迹,特别是唇部和脸颊,根据古埃及的传统,在为雕像或者浮雕举行开口仪式时,最后的步骤是在雕像的眼睛周围涂上眼影,这些后来涂上的金色是举行仪式留下的痕迹。②S.Walker and M.Bierbrier eds.,Ancient Faces:Mummy Portraits from Roman Egypt,London:British Museum Press,1997,pp.29-156.

如上文所述,人物手持的酒杯、花束、花冠等,也是文献中描述的伊西斯秘仪的典型元素,肖像画中男童的装束和发型更是贴近秘仪中的细节,而女性的装束则与同时期伊西斯女神的形象非常接近。

目前我们还没有直接的关于埃及本土的伊西斯社团的资料。比较确定的是,入会仪式是最重要的认证步骤。在《金驴记》中,卢修斯在秘仪中经历的浸入黑暗又重见光明,以及他手中所持的火炬,与古埃及的神庙秘仪有相似之处。现存的比较完整的秘仪场所是丹德拉神庙的奥赛里斯祠堂(建成于公元前52年,一直沿用到罗马晚期)。祠堂里面光线幽暗,但浮雕的画面刻画细致,并涂有鲜艳的颜色。这些画面只有在掌灯、点燃火把、反射门外或窗外光线的情况下才能看清。因此,在不同的节日或庆典中展示出隐藏装饰的不同部分甚为重要。墙壁的每一部分都要加以装饰,只有这样才不会浪费任何一道微弱的光线。为了尽可能利用每一分光线,神庙内部的墙壁均为凸雕,但沐浴在强烈阳光下的神庙外墙上则是凹雕。在神庙内举行仪式的过程中,每种仪式可能都包含用火把照亮、显示或“激活”神庙内各种浮雕装饰的环节,之后,随着光线的移走,浮雕便再度淹没在黑暗中,处于休眠状态,仿佛众神又归于隐蔽,积蓄力量,等待着再次的重生。这就像《来世之书》的描绘,太阳神所到之处,带来了光明,唤醒了死者,而他离去之后,一切又归于沉寂。

巧合的是,埃及最早的关于民间宗教社团的记载,多数发现于木乃伊肖像画集中出现的法雍地区。埃及语中最常见的表达“社团”(association)含义的词语是pA a.wy,意为“屋子,房子”(the house)。在埃及境内,与此相关的记述大多来自法雍和泰布图尼斯地区,其年代多集中于希腊罗马时期。其中世俗体记载的文献多被开罗博物馆收藏,而希腊语部分则被牛津大学收藏,后转至加州大学伯克利分校。③Brian Muhs,“Membership in Private Associations in Ptolemaic Tebtunis,”Journal of the Economic and Social History of the Orient,vol.44,no.1,2001,pp.1-21.

塞尼瓦(De Cenival)认为这些宗教社团制定的规范带有希腊色彩,明显受到了希腊化的影响,虽然有些社团本身所涉及的是非常典型的埃及本土的活动。通过对其社员资格的考察,他指出,这类社团的社员基本不是神庙的正式祭司,而是级别更低的祭司,他们参与的多是带有半民间宗教性质的崇拜,因此他们无法接近和使用那些专门为正式的神庙祭司开放的渠道和机构。于是他们根据希腊传统,组建了这样的私人宗教社团,对社员的等级划分也使用了宗教和军事相混合的头衔和标准。①François de Cenival,Les associations religieuses en Égypte d’après les documents démotiques,Le Caire:Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire,1972,pp.21-22.

图8 男孩肖像画,其发型与《金驴记》中描述的参加秘仪的男童一样。都柏林,爱尔兰国家博物馆1902.4

五、结语

综上所述,在对木乃伊肖像画主人的名字解读及图像分析中,我们看到伊西斯崇拜的发展及演变。自公元前332年亚历山大征服埃及到公元4世纪的罗马统治时期,埃及先后经历了希腊化与罗马化,在这个漫长的文明交汇的过程中,更值得探究的是人们的文化身份和价值取舍。木乃伊肖像画的主人,无疑是同属一个精神共同体的社会精英,他们对自己文化身份的表达,留下了那个时代的独特印记。

在现代化的今天,古埃及的形象只有“过去”而没有“现在”。在人们的认知中,埃及是远古文明的象征,自希罗多德开始,欧洲人在自己的心目中建构了一个作为“他者”和“过去”的埃及,这种建构成为后来的埃及学研究者的出发点和认知局限。法老时期的埃及、希腊罗马时期的埃及、基督教时代的埃及、伊斯兰教时代的埃及,这些不同的历史阶段成为各自孤立的研究领域,因为政治上的断裂,很少有人从文明延续和传承的角度去思考埃及的历史。

从历时的角度,木乃伊肖像画就是处在希腊罗马时期的埃及与基督教时代的埃及之间的文化符号;从共时的角度,它们是希腊罗马文化与古埃及文化的联姻。它们最早出现于作为希腊罗马人居住中心的法雍地区,在这里,古典文化与埃及文化中断了各自的孤立发展,文化融合逐渐成为历史的主流。而肖像画传统又由此传播到埃及各地。

木乃伊肖像画主人所崇拜的伊西斯女神从埃及神话中的魔法女王转型为地中海世界的普世女神,以法雍为代表的木乃伊肖像画也融合了东方和西方的艺术传统,它们摆脱了埃及绘画的符号化表达程式,以栩栩如生的写实主义风格亮相,同时,它们也不像罗马本土的肖像画那样注重整体,而是聚焦在面孔,特别是眼睛的刻画。

木乃伊肖像画给人印象最深刻的是凝视的目光。虽然肖像画的人物、画法、风格都有差异,但所有肖像画的共同特点,是超出正常比例的大眼睛,以及凝视前方的平静的目光。肖像画的主人们平静笃定地注视着未知的远方,眼神中充满着寂静,似乎在道别,又好像是看向远处的旅途。

虽然大部分肖像画原本所在的木乃伊都已经灰飞烟灭,只留下这些无名的面孔,但肖像画及其凝视的目光中蕴含的能量却丝毫没有消减,相反,因为超离了具体时空的限制,观者需要与之对视,阅读其中的内涵,它们成为两种文化传统,以及过去与现在的桥梁。写实的古典风格使得人们看向过去,而符号化的埃及风格则使人们看往未来和永恒。它们既属于过去,也属于未来。