古亚述长途贸易的运营过程、组织形式与发展特征

2022-07-05史孝文

史孝文

从19世纪末开始古代卡尼什城遗址(今土耳其屈尔台培)陆续出土了大量古亚述时期的楔形文字泥板,迅速引起了当时的铭文学家、古代语言学家和历史学家们的研究热情。学者们发现泥板上记载的内容主要反映了阿舒尔城邦与安纳托利亚之间的国际长途贸易活动,但是直到20世纪七八十年代对古亚述长途贸易的研究才取得突破性进展。1967年,哥本哈根大学的M.T.拉尔森教授出版了著作《古亚述商队的程序》,对长途贸易的程序进行了系统的考察,奠定了学术界对其商业结构的基本认识。①M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedures,Istanbul:Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,1967.1972年,荷兰莱顿大学的K.R.韦恩豪夫教授的著作《古亚述贸易诸方面及其术语》,研究了古亚述贸易中涉及的一些术语,分析了商品的运输过程,商品的种类、形状、品质等。②K.R.Veenhof,Aspects ofOld Assyrian Trade and Its Terminology,Leiden:E.J.Brill,1972.至此,人们对古亚述长途贸易的图景似乎已经比较明确了。然而,对于某些经典文献的功能与解读,仍然存在不同意见。而且半个世纪以来,又有大量的古亚述文献出土,其中发现了一些新的关于古亚述年代学的材料,加之近年来数个有影响力的亚述商业家族档案得以发表。这些新证据的出现为我们对古亚述贸易的过程及发展特征进行更加立体的考察提供了可能的空间。我国学术界对古亚述长途贸易的认识在很大程度上是基于上述早期著述,但是由于对外文著述的依赖产生了一些认识上的误区。①比如,长期以来亚述商人在安纳托利亚各城市周边的贸易驻扎地kārum,本意为“港口”,被从英文“colony”译为“殖民地”。有的甚至误以为卡尼什等是亚述人在安纳托利亚建立的殖民城邦。本文建议将kārum一词译为“商港”,一方面取其亚述语本意“港口”,另一方面亦能体现其商业性质;而wabartum,本意为“外国人居住区”,建议译为“商站”。更多信息参见莫恩斯·T.拉尔森:《古代卡尼什:青铜时代安纳托利亚的商业殖民地》,史孝文译,商务印书馆2021年版,第45页,译者注。因此,有必要基于楔形文字文献本身对长途贸易的基本程序和组织模式进行重新解读,并结合家族档案和年代学新证据剖析长途贸易的发展规律。

一、典型文献与长途贸易的基本程序

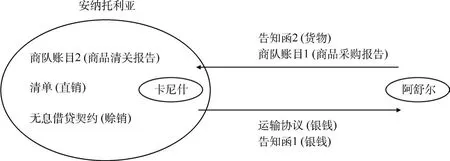

古亚述长途贸易的不同环节会产生不同的典型文献,通过对这一系列典型文献的考察和细致研究,我们能够在一定程度上复原亚述商人经营贸易的基本程序。长途贸易运营循环的发起端可能在阿舒尔,也可能在安纳托利亚。如果发起端在阿舒尔,那么其基本经营过程为:采购—运输—销售—发回资本;对于一个长期驻扎在卡尼什的亚述商人来说,基本经营过程可以总结为:发送资本—采购—运输—销售。拉尔森将体现基本经营过程的3类文献称为“标准文献”(standard texts),分别命名为:运输协议(transport contract)、告知函(notifying message)和商队账目(caravan account)。②M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedures,pp.6-7.为了使读者对这些文献证据形成整体印象,下面给出据分析可能为亚述商人恩利勒巴尼从安纳托利亚发起的某次经营过程中的相关“标准文献”,并以此为例说明长途贸易的基本程序。

1.运输协议(VS 26,102):

30马那银——加上其尼斯哈图税,其沙杜阿图税已付——

达达亚将其委托给了库塔亚之子,库库拉奴姆,他将带往城市(阿舒尔)采购。

该银钱属于恩利勒巴尼。它将以恩利勒巴尼之名从这里上路。货物也将以恩利勒巴尼之名离开城市上路。货物到达卡尼什后,将会被恩利勒巴尼接收。

证人:巴孜亚,伊里库如卜之子;证人:阿朱塔亚,埃美美之子;证人:阿舒尔伊迪,库如卜伊什塔尔之子。③德文译本参阅Eisser and Lewy,Die Altassyrischen Rechtsurkunden vom Kültepe,Leipyig:J.C.Hinrichs’sche Buchhandlung,1930,p.92;英文译本参见M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedures,p.8.

2.告知函(TC 3,67):

致皮拉哈亚、伊尔马阿舒尔、马奴姆巴鲁姆阿舒尔、库库拉奴姆和阿舒尔拉马席,恩利勒巴尼说:

30马那银——加上其尼斯哈图税,其沙杜阿图税已付——

上面有我和库库拉奴姆的印章,库库拉奴姆正在带给你们。

我已清点过银钱(原文:我的手在银钱中建立了)。

这里,在商人的房子里,我被指定为库库拉奴姆的担保人,我清点过30马那银钱。

在那里,请你亲自陪同库库拉奴姆,让他用一半的银钱购买纺织品,另一半银钱以他认为适宜的方式购买锡,然后盖上你的印章,委托给库库拉奴姆。

你们是我的兄弟!我在这边清点了银钱。你们在那边一定要在城门内代表我清点货物,并将其委托给库库拉奴姆。让库库拉奴姆把货物带给我!④文献TC 3,67英文译本参见M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedures,pp.10-11.

3.商队账目(CCT 3,27a):

皮拉哈亚、伊尔马阿舒尔和马奴姆巴鲁姆阿舒尔,致恩利勒巴尼和库库拉奴姆:

30马那银——加上其尼斯哈图税——其上有库库拉奴姆带来的你的印章。我们查看了银钱,(发现)少了马那银钱。

其中:114件kutānu纺织品,其价为马那舍克勒;2塔兰特15马那锡,其价率为舍克勒每舍克勒银;40马那的锡已加印,加上8马那加印锡,其价率为13舍克勒每舍克勒银——(以上)其价银(合计)为马那舍克勒(副本KTS 38a为舍克勒);6头黑驴连同其草料花费2马那8舍克勒银钱;16舍克勒银钱(购买)鞍具;37马那零散锡,其价率为13舍克勒——其价银(合计)为:马那舍克勒;1马那银钱为2个驭者的工抵息贷款;4舍克勒为其衣物津贴;7舍克勒银钱我们给了那比辛附加工抵息贷款;舍克勒“附加费用”;舍克勒买sa’edum容器;15舍克勒出口税;6舍克勒银钱我们付给了阿舒尔马里克;马那银钱库库拉奴姆拿走了,他说:“如果‘商人’不把银钱送到我这,我就从这个银钱里扣!”①此统计结果为29 1/3马那1/4舍克勒,而文件开头指出总额为29 1/3马那,产生了1/4舍克勒的差别。该泥板还有一个副本(KTS 38a)也存在这个问题:第12行锡的总价合计为13 5/6马那3 3/4舍克勒。参见M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedure,pp.11-14.他把这种差别归咎于书吏的书写错误。然而,这种账目上的出入可能是古代度量衡之间的微小差别或测量的误差所致,因为在卡尼什发现的石砣之间都有微小的差别,所以在当时的商人看来账目上的微小出入是很正常和可以接受的,无需在文件中特别说明,毕竟1/4舍克勒只约合2克的重量。

首先,住在卡尼什的商人需要选择一名合适的可以信任的合作者,然后委托他将资金带到阿舒尔进行采购,再把采购的商品运到卡尼什。体现这一过程的文件是“运输协议”。通常会明确被委托银钱的金额、银钱的所有者和被委托人的名字及其责任(运输银钱到阿舒尔,采购商品,运回卡尼什)。

签订了如上协议后,商人需要写信告知他在阿舒尔的代表人即将到达的银钱的数额、运输者的名字和需要注意的事项。这封信就是拉尔森所说的“告知函”。“运输协议”和“告知函”中,在开头都有一句对银钱的说明“其沙杜阿图税已付”。沙杜阿图税是银钱从卡尼什发往阿舒尔时由亚述人驻卡尼什的商港机构(the office ofkarumKanish)收取的运输税,通常为1∶60。②J.G.Dercksen,Old Assyrian Institutions,Leiden:Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,2004,pp.110-118,163.参见M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedure,p.144;K.R.Veenhof,Aspects of Old Assyrian Trade and Its Terminology,pp.280-281.由此可知在银钱发出前应该是被商港机构审核过的。如果没有审核文件的话,可能在到达目的地后需要补交运输税。一个商人在信中说道:“为我在商港取得一个证明,那样他们就不会像以前一样向我征收沙杜阿图税。”③TC 2,26:1’-3’.

接下来的过程就是被委托者,如上面案例中的库库拉奴姆,带着银钱从卡尼什来到阿舒尔,面见商人在阿舒尔的代表人,即“告知函”的接收者们。上面的“告知函”中可见,库库拉奴姆并不只是单纯的运输者,也是采购的重要参与者,他可以“以他认为适宜的方式购买锡”。在阿舒尔的代表们很可能是与恩利勒巴尼关系非常近的人。他们的责任是“亲自陪同”库库拉尼姆进行采购,并在货物离开阿舒尔之时进行“清点”。这无疑是对采购过程进行监督,并最后在货物上“盖上印章”以确认发货清单——“商队账目”。

我们对商品的采购过程知之甚少,但是其结果,即采购的商品,我们可以通过“商队账目”文献窥见一斑。从“商队账目”来看采购商品主要是锡和纺织品,有时也可以见到青金石和玉髓等宝石。驮驴是必不可少的运输工具,但在抵达后大多也会被出售,而且价格通常比在阿舒尔要高,所以也算作商品支出。上面文献3中所列商品的采购成本约占总费用的81%。①很显然在运输任务完成后鞍具会随同驮驴一起出售,拉尔森也提到了这一可能性,但仍将鞍具的费用列为消费性支出,本文认为应与驮驴一起归入商品范畴。见M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedure,pp.40-41.驮驴在阿舒尔的购买价格通常为每头20舍克勒,在安纳托利亚出售时约为30舍克勒,详见M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedure,p.167,Table;M.T.Larsen,Old Assyrian City-state and Its Colonies,Copenhagen:Akademisk Forlag,1976,p.104.

出发前,商队要进入阿舒尔市政厅(其首领即为名年官)对商队进行估值,以便课税,通常亚述的出口税(waitum)为商队评估价值的1/120。②关于古亚述时期的出口税的详细阐述,可参见国洪更:《亚述赋役制度考略》,中国社会科学出版社2015年版,第101-104页。恩利勒巴尼的商队总价值为30马那(1800舍克勒)课税15舍克勒。估值后商品将被封印、打包、装载,然后便可以向安纳托利亚出发了。

商队账目中的其余部分大多为消耗性支出,包括购买零散锡、购买打包器物的费用等。所谓的“零散锡”(annakqātim本意为“手锡”)即相当于零钱,一般在阿舒尔出发前交由商队首领支配,用于途中的支出,包括人员和驮驴的饮食与饲料、住店和过路费、给路过城镇的官员买礼物,以及人员的支出和衣物津贴等。③K.R.Veenhof,Aspects ofOld Assyrian Trade and Its Terminology,pp.257-258.关于装卸货物的工费(ša sāridim)见M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedure,pp.79-81.库库拉奴姆是恩利勒巴尼委托的运输者。文献最后库库拉奴姆拿走的5/6马那银钱很可能就是此次工作的酬劳。

商品的销售属于长途贸易的末端,过程比较复杂,“标准文献”中只有部分涉及销售过程的片段,有的环节是通过各种欠条、账目和书信等文献间接反映出来的,有的则可能根本没有被文献记录下来。

“商队账目”文献除了从阿舒尔发出的,还有从卡尼什发往安纳托利亚各地的,前者通常涉及银钱(偶尔有金子)而后者总是关于商品到达卡尼什后的去向。在一份“商队账目”中拉凯普姆和伊里阿鲁姆向他的雇主沙里姆阿胡姆报告说(BIN 4,61:第3—13行):

6塔兰特30马那加印锡、20件黑色织物,包括包装物、85件库塔奴织物,你给了伊里阿什腊尼的。其中,件库塔奴织物和1件黑色织物,他们(宫廷)提取为尼斯哈图税,他们补了2舍克勒银钱;8件库塔奴织物,宫廷取走了作为你的十分之一惠购额,并且你补了2舍克勒银钱。你余下的织物为73减件库塔奴织物,他们取走了1件黑色织物作为尼斯哈图税,他们补了3舍克勒银钱。余下的你的18件黑色织物,包括包装物在内。你的6塔兰特30马那锡,他们收取了12马那锡作为尼斯哈图税。

这里提到尼斯哈图税就是运输协议和告知函中与沙杜阿图税一起提及的税收,是当地宫廷对亚述人商品征收的“进口税”。这种税一般是按照每头驴的荷载征收的。每头驴的标准载荷为20—30件纺织品或130马那锡。④K.R.Veenhof,Aspects ofOld Assyrian Trade and Its Terminology,pp.23-24;M.T.Larsen,Old Assyrian City-state and Its Colonies,pp.102-103.金属锡的税率约为3%,每头满荷载(130马那锡)的驮驴征收4马那锡;纺织品的税率达到其价值的5%。⑤M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedure,p.36.进口税的征收是在当地宫廷中进行的。此外当地宫廷有权以优惠价格购买10%的商品。⑥M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedure,p.245.这种“十分之一惠购额”(išrātum)被译为英文“tithe”,因此中文被当作“什一税”或“十分之一税”是一种误解。实际上,宫廷抽取这十分之一商品后会通过亚述人的商港机构以稍低的价格向商人支付银钱。⑦Dercksen,Old Assyrian Institutions,p.173.

从阿舒尔发出的关于运输商品的“告知函”中有时会包含一些关于销售的要求和指示,包括直销和赊销。在一份“告知函”中胡萨如姆对普舒肯说:“2塔兰特10马那加印锡、40件库塔奴纺织品包括包装物、2头黑驴(和)17马那零散锡,所有这些(商品),阿里伊里之子舒库布姆将带给你……让舒库布姆带着我的货物去往普如什哈图姆交给你的代表和阿里阿胡姆之子阿舒尔沓卜,让他们卖掉我的货物!或贱或贵,让他们支付现金!”(TC 2,13:第3—21行)。有的“告知函”中写信者要求“直接销售换取银钱,或长期(赊销)或短期(赊销),请尽可能为我创造利润,并把报告发给我!”(CCT 2,34:第 20—25行)。还有“告知函”中说:“请把锡和纺织品以批发的形式赊销出去,短期或长期都可以……写信告知我银钱数目和日期!”(TC 3,21:第 24—33行)。

要想继续精确追踪这些商品的销售是很困难的。一方面,直销的过程一般不会被记录下来,而销售所得的银钱可能会被整合在销售报告中体现为一些清单;另一方面,赊账销售可能是通过某种无息借贷来体现的,契约中只表明应还款项和日期。①Xiaowen Shi,Anatolians as Seen through the Old Assyrian Texts,University of Copenhagen,PhD dissertation,2013,pp.57-66.

另外,在销售环节还存在着商品的转销模式。锡和纺织品有的被出售到铜和羊毛产量丰富且价格便宜的地方兑换成铜和羊毛,再将铜和羊毛运往其他地方卖掉换取金银以赚取更多利润。哈图沙(Hattuša)东北方的杜尔胡米特(Durhumit)是主要的铜贸易市场,②J.G Dercksen,“Metal Trade in Anatolia,”in F.Kulakoğlu and S.Kangal,eds.,Anatolia’s Prologue,Kültepe Kanesh Karum,Assyrians in Istanbul,Istanbul:Kayseri Metropolitan Municipality,2010,p.110.而西方的普如什哈图姆(Purrušhattum)地区则是安纳托利亚羊毛的主要产地。③A.W.Lassen,“Wool Trade in Old Assyrian Anatolia,”Jaarbericht van het Vooraziatisch -Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux(42),2010,pp.167-168.在向农村地区销售时,货物则可能被兑换成粮食,商人沙里姆阿舒尔的家族档案中记载了其与一个叫图姆里亚(Tumliya)的村庄有过多次大宗粮食交易。④Xiaowen Shi,Anatolians as Seen Through the Old Assyrian Texts,pp.143-159.

通过上面对“标准文献”和一系列其他类型文献的解读,我们可以大致复原古亚述长途贸易的基本运营过程,但拉尔森对“标准文献”的认定并非无可指摘。韦恩豪夫认为所谓的“运输协议”多数是以第一人称所写的“备忘录”(CCT 5,40;CCT 5,41a;ICK 1,71等),被委托者也无须在上面盖章,因此主要起到的功能是记录。⑤K.R.Veenhof,“The Structure ofOld Assyrian Overland Trade,”in F.Kulakoğlu and S.Kangal,eds.,Anatolia’s Prologue,Kültepe Kanesh Karum,Assyrians in Istanbul,Istanbul:Kayseri Metropolitan Municipality,2010,p.60.然而,本文认为文件最后列明的证人说明了其法律意义非常明显。即便有的被拉尔森认定为运输协议的文件实际上可能只是“备忘录”,也不能否认其背后可能有一个尚待发现的真正的“运输协议”存在。再者说,“运输协议”中的信息多已包含在“告知函1”当中,也没有再写一份“备忘录”的必要。

值得注意的是,几乎所有“运输协议”的例子都是关于从安纳托利亚向阿舒尔运送银钱的,却没有关于从阿舒尔发出货物的“运输协议”。拉尔森对此的解释是,从阿舒尔发往安纳托利亚的货物的“运输协议”应该留在阿舒尔本城。⑥M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedure,p.45.这一解释似乎不足以令人信服。众所周知,古亚述人有着对重要的文件留存副本的传统,而且运输协议作为一种法律文件应该至少签约双方各执一份,因此可能存有多份副本。如果真的存在着关于从阿舒尔发出货物的“运输协议”,而且运输者如果在卡尼什居住的话,属于他的那份副本就有可能出现在卡尼什。不仅如此,我们通过图1所示的“商队账目2”(即商品清关报告)中看到商品到达卡尼什后会继续运往安纳托利亚各地销售。如果这一环节也有相匹配的“运输协议”,那么按照拉尔森的说法它就应该被保留在卡尼什。然而事实是,我们没有发现这样的“运输协议”。因此,更为合理的解释是,只有当银钱从卡尼什发往阿舒尔时双方才有必要签署这样的“运输协议”,目的显然是为了明确银钱的数额和双方的权利义务关系,以防止长途运输中可能的风险。

图1 功能文献及其在长途贸易运营中的位置

从上文的分析中我们看到,所谓的“标准文献”带有很大随机性,也就是说,在实际贸易活动中并非所有交易活动都会形成文献记录。上文列举的恩利勒巴尼的例子是古亚述文献中少有的能够相对完整地反映运营循环过程的系列文献。原则上来说,阿舒尔市政厅和驻卡尼什商港办公厅要对每一笔进出口货物进行征税,但这似乎只是单纯地为了谋取税收。我们在数量庞大的古亚述文献中,未曾发现任何对贸易进行系统总结和管理的文献。总的来说,古亚述人在民间或官方层面的运营活动中都尚未进化出完善的账目管理系统。

但抛开这些文件的性质和完整性不谈,我们从中构建出来的长途贸易的基本运营模式应该是成立的。即亚述人用驮驴商队把金属锡、纺织品、青金石和玉髓等商品从阿舒尔运至卡尼什,再销往安纳托利亚其他地区换取黄金和白银,还凭借其强大的商业网络和运输能力参与了安纳托利亚当地商品(金属铜、羊毛和粮食等)的贸易活动以实现其贸易利润的最大化。最后当亚述商人手中积聚了足够多的金银便将其运回阿舒尔进行采购,从而开始再一次的运营。实际上,古亚述长途贸易并非只是如此简单的循环,其组织和运作模式有着令人惊叹的类现代化商业特征。

二、长途贸易的组织与合作模式

阿舒尔距离卡尼什千里之遥,长途贸易的一个经营循环耗时较长,又涉及长途运输和复杂环节,而这一过程的关键是如何找到可以信赖的经营伙伴。家庭或家族自然是人与人之间建立这种信任的第一序列。因此,经营长途贸易的最基本形式是以一个家长为核心形成的家族商号(family firm)。①M.T.Larsen,The Old Assyrian City-state and Its Colonies,pp.96-97.卡尼什下城发现的古亚述文献即大多是以家族档案的形式被发现于家族库房之中。通过这些档案的记载我们才得以了解那些绵延数代的亚述商业家族的兴衰史。家族成员之间分工协作,有的在阿舒尔代表家长与官方沟通或联系采购的商品;有的常驻卡尼什主抓销售;有的往返于两地之间负责运输和传递消息。在家族内部,各成员家庭的财政是独立核算的,既承担家族商号中的分工又有其独立经营。

下城的文献显示,在长途贸易最为兴盛的时期活跃着数个亚述商业家族:阿舒尔那达家族(Aššurnādā family)②M.T.Larsen,The Aššur-nādā Archive,Leiden:Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,2002.、普舒肯家族(Pušu-kēn family)③该档案散见于早期的盗掘文献,许多文献的归属无法得到确切认定。关于其死后遗产的法律诉讼,详见T.Hertel,Old Assyrian Legal Practices,Leiden:Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,2013,pp.347-363.、伊姆迪伊鲁姆家族(Imdī-ilum family)④M.T.Larsen,“Your Money or your Life!A Portrait of an Assyrian Businessman,”in M.A.Dandamayev,et al.,eds.,Societies and Languages of the Ancient Near East.Studies in Honour of I.M.Diakonoff,Warminster:Aris&Phillips,1982,pp.214-245.、因那亚家族(Innāya family)⑤C.Michel,Innāya dans les tablettes paléo-assyriennes I-II,Paris:Editions Recherche sur les Civilisations,1991.、埃兰马家族(Elamma family)⑥K.R.Veenhof,AKT 5:The Archive of Kuliya,son ofAli-abum,Ankara:Türk Tarih Kurumu,2010.和沙里姆阿舒尔家族(Šalim-Aššur family)⑦M.T.Larsen,AKT 6:The Archive of Šalim-Aššur family,Vol.1(2010),Vol.2(2013),Vol.3(2014),Vol.4(2018)and Vol.5(2021),Ankara:Türk Tarih Kurumu.等。 通过对商业家族档案的分析,我们发现文献通常涉及商业家族中的四代或五代人。下面以沙里姆阿舒尔家族档案为例说明这些商业家族的活动情况。

沙里姆阿舒尔的家族档案是目前在卡尼什下城发现的最丰富的商人档案,包括了1200多份泥板文献。我们从中得知,他在兄妹四人中排行第三,有两个儿子和两个女儿,年轻的时候就跟随父亲伊苏阿瑞克前往安纳托利亚经营长途贸易。父亲去世后,他成为家族经营的核心人物。沙里姆阿舒尔的大女儿拉马席是阿舒尔的女祭司,终身未嫁;他把两个儿子,恩那姆阿舒尔和阿里阿胡姆,以及小女儿莎特安那安置在卡尼什掌管家族财产和生意,自己却游走于安纳托利亚各个城邦寻找和捕捉最佳商机。沙里姆阿舒尔晚年居住在杜尔胡米特(Durhumit),可能在关注铜贸易,因此卡尼什的家族档案中关于他生前的文献并不多。拉尔森认为他的主要个人档案可能在杜尔胡米特。①M.T.Larsen,AKT 6:The Archive of Šalim-Aššur family,Vol.1,p.29.他不在卡尼什期间,长子恩那姆阿舒尔是主要掌管内外事务的人,小女儿莎特安那嫁给了当地人培如瓦之子舒皮奴曼。②Kt v/k 1595.恩那姆阿舒尔写信向沙里姆阿舒尔汇报账目的支出情况,并说:“当我把莎特安那嫁出去的时候,我花了50舍克勒银钱买了5件库塔奴织物。”③AKT 6a,174:第34-35行。

沙里姆阿舒尔在阿舒尔的亲属在贸易的最初阶段必然也起到了重要作用,但是后来他们之间似乎产生了嫌隙和纠纷。他的大哥阿舒尔贝勒阿瓦提姆,在阿舒尔政府部门任职,官至军尉(laputtātum/NU.BANDá)。有一系列文献证明他的三个儿子也直接参与了长途贸易。④M.T.Larsen,AKT 6:The Archive of Šalim-Aššur family,Vol.1,p.8.但后来其中一个儿子舒库布姆因为生意与沙里姆阿舒尔产生了诉讼纠纷。沙里姆阿舒尔在阿舒尔的代理人给他写信说:“舒库布姆将去往卡尼什,与伊图尔伊里和你向舒贝鲁姆对证他的确曾将商品委托给了你们。因为他就城市的誓言对你们起诉,你必须来……”⑤AKT 6a,75:第11-14行。二哥伊丁阿布姆与大哥的关系似乎也不是很融洽。他年轻时也前往安纳托利亚帮助打理生意,主要是清缴债务。但他可能因为健康原因返回了阿舒尔,并去世较早。临终前他在阿舒尔的大哥家里通过遗嘱的形式委托远在卡尼什的三弟沙里姆阿舒尔处理他的遗产和善后事宜。⑥AKT 6a,42.

因此,后期沙里姆阿舒尔与阿舒尔城的联系主要依靠与多位贸易代理人保持通讯来维持。他对代理人伊里什提卡勒说:“我的每一舍克勒银钱,都不要让它浪费!因为那不是你的银钱!驮驴要买好的!……把货物尽快运来!”⑦AKT 6a,166:第19-28行。他还尽力协调合作者之间的关系。他对阿舒尔的代理人皮拉赫伊什塔尔说:“我亲爱的兄弟!别惹孜基基生气!我给伊里舒提卡勒和你各写了一封信,由孜基基随银钱一起带去!”⑧AKT 6a,167:第21-26行。

随着贸易发展的需要,亚述商人需要不断扩大自己的商业联盟,而家族联姻正是最直接有效的方法之一。相对而言,阿舒尔那达的家族档案规模较小,但是该档案在卡尼什的亚述商业家族联姻方面为我们提供了佐证。阿舒尔那达有过两次婚姻。第一次娶的是一个阿舒尔女人,第二次娶的是一个安纳托利亚妻子。他的第二次婚姻生了一儿一女:儿子叫阿舒尔奈美迪,女儿叫伊什塔尔拉马席。伊什塔尔拉马席嫁给了上面提到的著名商人伊姆迪伊鲁姆的儿子普朱尔伊什塔尔。⑨莫恩斯·T.拉尔森:《古代卡尼什:青铜时代安纳托利亚的商业殖民地》,第363-365页。伊姆迪伊鲁姆的妹妹塔腊姆库比嫁给了上面提到的另一个著名的商人埃拉里之子因那亚,而因那亚的侄子阿舒尔马里克娶了普舒肯家族的妹妹塔瑞什马图姆。[10]C.Michel,Innāya dans Les Tablettes Paléo-assyriennes I,Paris:Editions Recherche sur les Civilisations,1991,p.147.

亚述人的贸易网络不仅仅依靠家族与婚姻联盟,在其商业运营过程中还以商业智慧和契约精神创造出多种形式的合作关系。比较普遍意义上的合作形式是šazzuztum和šakīmaPN(personal name),本意分别为“使他站立的人”和“像某人的人”,但是这两个概念在古亚述语境下的确切含义还不太明确。拉尔森认为,šazzuztum可译为“代理”(agent,agency),通常指与商人缔结了口头或书面协议的人:可以出现在法庭上相互代表对方;可以为对方清缴大额欠款;他们可以相互抵押彼此的各种各样的财物。[11]M.T.Larsen,“Partnerships in the Old Assyrian Trade,”Iraq 39,1977,p.123.而这种关系的解除也需要经过相应的法律程序。著名的亚述商人普舒肯和阿穆尔伊什塔尔曾经各自交给对方抵押物而互为代理人,但在双方都去世后,他们的后人通过签署一份法律协议来解除这种合作关系。①ATHE 24.这一案例也说明这种合作是与双方家庭有着连带关系的,并不随着当事人的死亡而自然解除。拉尔森将šakīmaPN译为“代表”(representative),并推测似乎是在同一商号中工作的亲属或同事,多出现于家庭事务背景,帮助照顾被代表人的女人和孩子。②M.T.Larsen,“Partnerships in the Old Assyrian Trade,”p.123.赫尔特总结了该词语的出现规律,发现šakīma后的人名多数时候为女性,而šazzuztum则特指涉及商业事务的合作伙伴。③T.Hertel,Old Assyrian Legal Practices,pp.278-279.他还援引了韦恩豪夫尚未发表的观点“šakīma可能表示一种缔约双方或家庭各方的较为永久性的关系;而šazzuztum则表示一种在特定场合下根据需要被指定的法律代表”④同上。。

在本文看来,以上学者各自对两个词语语境的观察和表述实际上都指向类似的含义。就šakīma一词的语境来说,如果没有异常情况(如分家或脱离关系等),家庭成员之间的关系本身就带有一种天然性和永久性,而家庭事务中所涉及的自然有更多女性;对于šazzuztum一词的语境来说,古亚述文献本身就呈现了一个整体的商业背景,法律事务除了家庭问题之外基本上都与商业活动有关,因此其商业活动指向似乎应被略去。鉴于此,我们不妨结合该词语的本意去尝试解读,šakīma一词可能指的是一种非正式语境下表象内涵“像某人(亲临)的人”,而这种非正式语境下无需契约确认就能够“代表某人利益”的人通常需要具备与此人的一种天然的纽带——亲缘关系或婚姻关系;šazzuztum一词可能指的则是更为正式的法律语境下的抽象内涵,“使他站立的人”引申为法律意义上的“站在某人的立场”。但更为严谨和精确的概念尚待新证据的出现和对所有相关文献更为深入的分析研究才能得出。

古亚述长途贸易运营过程中更为突出的运作模式被称为“那如库”(naruqqum),本意为“袋子”,拉尔森称之为“股份制基金/股份制合作”(joint-stock funds/joint-stock partnership)。⑤M.T.Larsen,“Individuals and Family in Old Assyrian Period,”Journal of Cuneiform Studies,vol.59,2007,pp.98-99.M.T.Larsen,“naruqqum-contract,”Reallexikon der Assyriologie vorderasiatischen Archäologie(Berlin),1999,pp.181-184.这种模式是指多个A(ummeānum)与 B(šamallā’um)签订契约,将银钱放入 B 的“袋子”(naruqqum)。 根据合约,B 在一段时间内负责管理这笔资金经营长途贸易,定期与A按比例分享红利。这种合作模式无疑让我们立即想到了现代的股份制经营模式,而且除此之外,我们似乎找不到更恰当的语言来描述,也即A是投资商,B是经理人,而“那如库”则是股份制基金,投资商的银钱作为资本投入“那如库”即成为了“股份”。文献证据表明这种股份是可以被转让和继承的。⑥J.G.Dercksen,Old Assyrian Institutions,p.85.

“那如库”这种古代社会中的资本运作与意识形态领域中资本主义的资本有着相似的表象,但却存在着本质的差别,应当区分来看。前者是广义上的资本,即泛指经营的本钱;后者是狭义上的资本,即专指马克思主义政治经济学对资本主义社会经济运行规律的描述,是“能够带来剩余价值的价值”。前者的利润是通过对商品地理位置转移,即商品流通,由不同地域的价格差带来的;而后者的“剩余价值”只在生产领域通过工场主或资本家对工人劳动力的剥削实现,“不能由流通生出来”。⑦参阅马克思:《资本论》,郭大力、王亚南译,上海三联书店2009年版,第92-100页。

“那如库”的投资额一般都比较大,投资期较长,所以无论是经理人还是投资人一般都是富有的阶层。作为经理人,更重要的条件是要具备丰富的长途贸易经验和成熟的商业网络及团队。因此,上文提到的商业家族也通常是成功的经理人家族。商人埃兰马的“那如库”契约为期10年,总额为27马那51舍克勒黄金,投资人为13人。⑧商人埃兰马作为经理人的“那如库”契约为文献kt 91/k 482。商人阿穆尔伊什塔尔的“那如库”契约为期12年,总额为30马那黄金,投资人为14人。⑨阿穆尔伊什塔尔作为经理人的“那如库”契约为文献Kayseri313。这里黄金只是作为投资额的价值尺度,而投资时实际上通常是以1∶4的金银换算比率支付银钱。沙里姆阿舒尔的哥哥伊丁阿布姆去世较早,其财产清算提到:“伊丁阿布姆欠库拉8马那精炼银,从哈皮阿赫舒和苏卡里亚周开始计算,他必须在25周内前往城市(阿舒尔),并与他的投资人一起在库拉的名下记上2马那黄金。”①Kt 94/k 1016,第1-12行。另见文献ICK 4-I 642中“那如库”契约投资金银的换算比率也为1∶4。然而,在日常交易中金与银的交换比率实际约为1∶8。拉尔森认为这是为了保障投资人的利润至少达到一倍。②M.T.Larsen,“Partnerships in the Old Assyrian Trade,”p.140.

“那如库”商业模式的先进特征也引起我国学者的注意。陈思伟详细地总结了“那如库”的运作过程,并且如其文章开篇所言:“力图证明早期亚述不但存在私人间的借贷,而且类型多样,形式周详,具备了近代股份公司融资的某些特征。”③陈思伟将naruqqum译为的“那路奎”体现了阿卡德语词尾-um,也是可取的。见陈思伟:《那路奎:早期亚述的商业融资运营模式》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2014年第1期。本文采取音意结合的译法并略去了词尾,译为“那如库”。但令人疑惑的是,在历数了这些“那如库”的先进性之后,他却在结语中批评了其前述证据本应支持的拉尔森的观点“过于乐观”,转而凭空相信了与其证据矛盾的摩西·芬利(Moses Finley,1912—1986)的观点“仍然正确”,认为“古代社会没有恰当的信用手段……无长期的合作关系,无经纪人和代理人……无法实现个人资金的流动性”,不过作者在最后也表达了自己的犹豫,认为“有必要采用新方法和发掘新材料加以证明或证伪”。④陈思伟:《那路奎:早期亚述的商业融资运营模式》。摩西·芬利的思想在一定程度上源自卡尔·波兰尼(Karl Polanni,1886—1964)的“嵌入”理论,关于二者理论的详细梳理和述评,分别参见黄洋:《摩西·芬利与古代经济史研究》,《世界历史》2013年第5期;欧阳晓莉:《波兰尼的经济模式与两河流域经济史研究》,《史学理论研究》2018年第1期。

本文认为我们不应将古亚述长途贸易中“那如库”等商业运作模式的“类现代化”特征视为人类历史发展过程中的“偶然”和“例外”现象。就我们目前所掌握的证据而言,早期的人类社会大多是农业为主,在这样的社会中商业活动的规模和稳定性都是有限的。由于阿舒尔地理位置处于沟通东西南北的交通要道,再加上当时古代西亚自然资源分布的不平衡性,尤其是安纳托利亚对冶炼青铜的重要资源金属锡的大量需求,使亚述人得以在长期的国际商贸活动中建立了一系列与之相适应的组织与运营模式。这些模式的形成是商业活动发展的自然规律使然。在两河流域南方的古巴比伦产生了与“那如库”类似但又有区别的短期合作方式“塔帕乌图”(tappaūtum)。⑤M.T.Larsen,“Partnerships in the Old Assyrian Trade,”p.144.古亚述贸易活动中还有一种与“那如库”相关的投资合作模式叫做“埃布突”(ebut·t·ū),可能与长期借贷投资有关,但目前我们对此模式还没有得出一个清晰的概念。⑥参见J.G.Dercksen,“On the Financing of Old Assyrian Merchants,”in J.G.Dercksen,ed.,Trade and Finance in Ancient Mesopotamia,Istanbul:Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,1999,pp.85-100.K.R.Veenhof,“Silver and Credit in the Old Assyrian Trade,”in J.G.Dercksen,ed.,Trade and Finance in Ancient Mesopotamia,Istanbul:Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,1999,pp.55-84.陈思伟的上述文章提到了肇始于古希腊罗马并持续至近代的盛行于地中海—大西洋沿岸的海事贷款活动。⑦陈思伟:《那路奎:早期亚述的商业融资运营模式》。欧洲文艺复兴时期的意大利也出现了类似的商业模式。斯普福德(Spufford)对此进行了描述:

贸易变得足够大,足够连续,能够维持独立的三方:意大利北部的全职定居商人,专门从事进出口贸易的融资和组织;专业承运人,……他们把货物从委托人那里运到他们的代理人那里;第三,全职代理人自己,他们驻扎在海外或阿尔卑斯山以外,根据委托人的指示,把他们的精力投入到销售或购买上。⑧P.Spufford,Power and Profit:The Merchant in Medieval Europe,London:Thames&Hudson,2002,p.19.转引自M.T.Larsen,Ancient Kanesh,a Merchant Colony of Assyrian Traders,p.71.

由此可见,只要社会商业活动达到一定的规模和稳定性,就会产生与之相应的角色分工,从而出现此类的“类现代化”特征。

此外,在长途贸易的各个环节中还存在着大量的雇佣关系(如摆渡和装卸货物),有时雇佣关系也可能通过借贷来实现。雇佣劳动在两河流域经济活动中是一种常见现象。①同时期巴比伦地区的《汉穆腊比法典》中有关于船工工资的规定,见吴宇虹等:《古代两河流域楔形文字经典举要》,黑龙江人民出版社2006年版,第169页;底格里斯河中游的埃什嫩那出土的《埃什嫩那法典》中规定的工资劳动法有十三条之多,见史孝文:《〈埃什嫩那法典〉译注》,《外国问题研究》2020年第1期,第93页。长途贸易中临时雇佣一些劳工的费用可能出自上文商队账目中提到的“零散锡”。雇佣驮驴驭者(kas·s·ārum)通常是以“工抵息贷款”(be’ulātum)的形式,拉尔森称之为 “工作资本”(working-capital)。②J.G.Dercksen,“On the Financing of Old Assyrian Merchants,”pp.87-88.K.R.Veenhof,“The Structure of Old Assyrian Overland Trade,”pp.58-59.其运作过程为A(雇主)将一笔银钱借给B或B的父母,后者可在规定期限内无偿使用,到期归还,条件是在还款之前B须为A工作,以工抵息。③M.T.Larsen,Old Assyrian Caravan Procedure,p.41.上文案例中恩利勒巴尼的商队中雇佣的2个驭者的支出为1马那银钱,而这部分成本最后是可以收回的。

三、长途贸易的历时性特征

卡尼什的古亚述文献为我们展现了一幅上古时期西亚长途贸易的生动画卷。我们甚至能够从泥板上镌刻的文字中感受到书写者们的温情、恼怒,或是思念。但这些都是从历史中抽离出来的不完整或不连续画面。随着近年来古亚述年代学的新发现和文献材料的增加,我们能够对长途贸易的时空特征进行进一步探讨,同时也认识到我们面对的画面中的缺失和空白远比想象的要多。

古亚述长途贸易最初开始的确切时间目前还不能确定。卡尼什的古亚述文献主要来自下城第2层和第1层b。④关于卡尼什上城与下城的考古地层学,参阅史孝文、李海峰:《卡尼什城的考古发掘与古亚述学研究》,《史学集刊》2018年第1期,第96-98页。这两个考古层的时间跨度大致与古亚述名年官表涵盖的时间相当,即开始于约公元前1972年。⑤依据Revised Eponym List(REL),参阅G.Barjamovic,T.Hertel and M.T.Larsen,Ups and Downs at Kanesh-Observations on Chronology,History and Society in the Old Assyrian Period,Leiden:Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,2012,pp.92-97.我们所知的最早的标有日期的古亚述文献(kt 94/k 1263)为亚述王表中第34位的埃瑞舒姆之子伊库奴姆在位第2年,该年为亚述名年官第42年,即公元前1931年。⑥M.T.Larsen,The Archive of the Šalim-Aššur Family Vol.1:The First Two Generations(AKT 6A,1),Ankara:Türk Tarih Kurumu,2010,pp.73-75.G.Barjamovic,T.Hertel and M.T.Larsen,Ups and Downs at Kanesh-Observations on Chronology,History and Society in the Old Assyrian Period,p.59,footnote 198.名年官是阿舒尔市政厅中管理长途贸易的重要官员,因此保守估计以官方为主导的长途贸易在公元前2千纪初便开始了。然而,在卡尼什下城第2层之下还有两个考古层——第3层和第4层。考古发掘证明下城始建于第4层,到了第3层的时候整体布局就已经完全形成了。如果这些房屋从一开始就是亚述商人所建的话,民间性质的长途贸易必然要大大早于下城第2层开始的时间,有可能可以上溯到乌尔第三王朝统治时期。

就目前的证据而言,应该能够确定古亚述长途贸易得以持续到公元前18世纪末。目前恢复的古亚述名年官表持续到第255年,也就是公元前1718年左右。⑦G.Barjamovic,T.Hertel and M.T.Larsen,Ups and Downs at Kanesh-Observations on Chronology,History and Society in the Old Assyrian Period,p.97.最晚的有日期的古亚述文献日期为名年官第252年,即公元前1721年。⑧Kt ·s/k 9(未发表文献),参考Günbatti,“A Eponym List(KEL G)from Kültepe,”Altorientalische Forschungen(Berlin),vol.35,2008,pp.116,130和G.Barjamovic,T.Hertel and M.T.Larsen,Upsand Downsat Kanesh-Observations on Chronology,History and Society in the Old Assyrian Period,p.97.该文献是一份关于金属铜的债务契约,其中规定的超期利息为每月3.3%,与长途贸易鼎盛时期的大部分债务泥板契约中规定的超期利息相同。另有一份日期早几个月的文献,内容与几个商人分享“塔帕乌图”合作利润有关。⑨Kt f/k 181(未发表文献)。我们看到此时的人们在贸易中一如往常,没有任何将要发生重大事件或贸易即将终止的迹象。

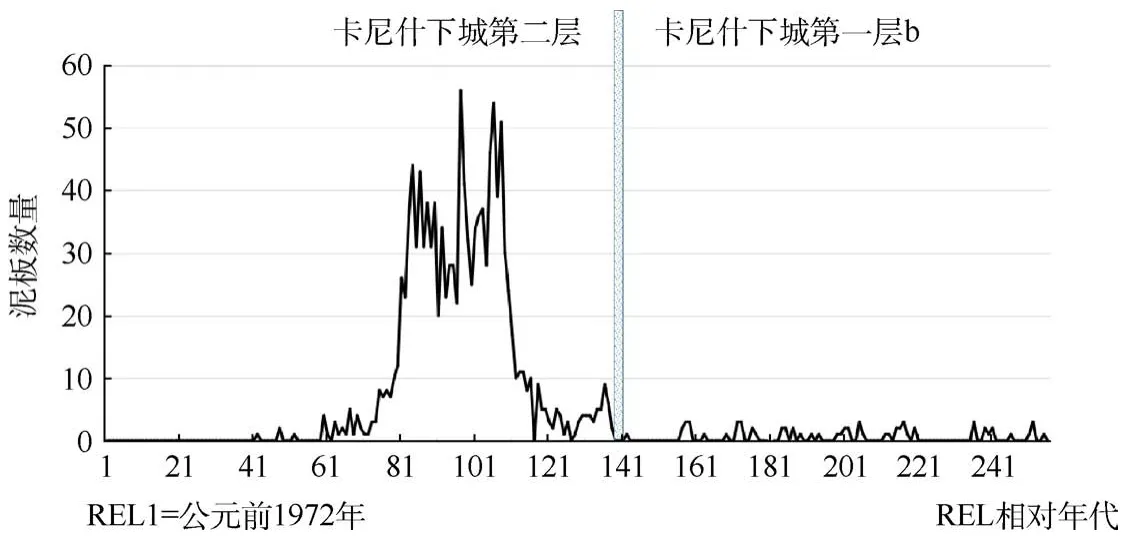

由此可见,古亚述长途贸易很可能持续了三个世纪以上,然而最近对卡尼什文献的年代学统计研究表明,我们所掌握的90%以上的有日期的泥板文献都集中在名年官第80年至第110年的30年之间(公元前1893年—前1863年),而余下的不到10%的泥板文献在其余的时段里呈现相对均匀的分布。①G.Barjamovic,T.Hertel and M.T.Larsen,Ups and Downs at Kanesh-Observations on Chronology,History and Society in the Old Assyrian Period,p.56.为什么这10%的时间段跨度中集中了90%的文献?而被发现的文献量的不均衡性是否反映了贸易量或贸易活跃程度的变化?我们需要根据现有信息对这些问题做出解释,并基于此对整个古亚述长途贸易的历时性特征做出进一步推断。

图2 古亚述文献相对年代分布② 该统计数据包括1150块有日期文献样本,其中借贷契约(借条)占55%;20%为备忘录;10%为书信;10%为各种账目;5%为法庭记录。参见G.Barjamovic,T.Hertel and M.T.Larsen,Ups and Downs at Kanesh-Observations on Chronology,History and Society in the Old Assyrian Period,pp.55-56.

我们认为不同时期被发现的文献量大体上应该与贸易的活跃程度呈现正相关。正如上文所述,卡尼什文献大多是以家族档案的形式被发现于商人世代居住房屋的库房之中。档案的内容往往涉及家族中的数代人。也就是说,在后代人生活在房屋中的时候,早期的家庭祖辈成员早已过世,而与他们相关的文档虽然失去了效力却依然被保存着。由此可以判断,即便泥板文档失去了价值他们可能也习惯不扔掉。如果这一判断成立,也就是说,我们掌握的是相对完整的贸易档案,那么上述有日期的泥板文献数量便大致反映了对应时期贸易活跃程度。把这些变化所反映的趋势与文献中尤其是典型家族档案所记载的人物和事件进行关联分析,将进一步促进我们对长途贸易发展历时性特征的宏观认识。

拉尔森认为古亚述名年官第80年左右文献数量的急剧上升反映了古亚述商业模式的变化。③莫恩斯·T.拉尔森:《古代卡尼什:青铜时代安纳托利亚的商业殖民地》,第85页。他将早期长途贸易的商业模式称为“风险贸易”,而这种模式后来被由“经理人”、“投资人”和“承运人”构成的“那如库”模式所取代。在风险贸易的阶段,商人经常跟随着商队一起往返并把主要商业关系放在阿舒尔城,而在“那如库”模式阶段商人定居在安纳托利亚成为“‘办公桌旁’的管理者、阿舒尔老板的代理人”。

就目前的证据而言,拉尔森对长途贸易商业模式的总体总结当然是值得肯定的,但是他把两种模式变换的分界点置于名年官第75年至第80年左右,也就是统计中文献数量激增的时期,④莫恩斯·T.拉尔森:《古代卡尼什:青铜时代安纳托利亚的商业殖民地》,第84页。这似乎与“那如库”契约文献中的年代学证据有些出入。古亚述文献中所见的最早的“那如库”契约在名年官第64年就已经出现了,在实际运行中这种商业模式势必开始得更早。⑤阿穆尔伊什塔尔的naruqqum契约,见文献Kayseri313。如果“那如库”商业模式真的是导致名年官第80年文献数量急剧增加的原因,那么我们如何解释这一时间差距?如果答案是否定的,那么其背后的原因又是什么?这些疑问只能等待更多证据的出现才能解答。

长途贸易的鼎盛时期仅仅持续了30年左右便出现了急剧滑坡。统计文献的数量在名年官第110年左右又急剧下降,不久就回归到了当初“风险贸易”的量级。这次衰退的原因更加扑朔迷离。拉尔森分析了多种可能性:突如其来的灾难、贸易中心的转移、商品货源的短缺等,但这些猜测都得不到文献中证据的有力支撑。①莫恩斯·T.拉尔森:《古代卡尼什:青铜时代安纳托利亚的商业殖民地》,第85-86页。巴尔雅莫维奇等在对古亚述文献中的家族档案进行年代学数据分析时发现有20多个重要的商人家族档案在名年官第110年左右停止了记录。②G.Barjamovic,T.Hertel and M.T.Larsen,Ups and Downs at Kanesh-Observations on Chronology,History and Society in the Old Assyrian Period,p.65.这似乎意味着某种变化影响了这些商人家族的经济活动。

拉尔森注意到这些档案中有一个非同寻常的现象——数个亚述商人家族中的核心人物都在名年官第110年之前不久死亡。③莫恩斯·T.拉尔森:《古代卡尼什:青铜时代安纳托利亚的商业殖民地》,第86页。一个重要商人的死亡在当时的商人群体中必然是一个重大事件。其遗产的处置、债务关系的清理、生前的投资等都会引发一系列连锁反应甚至法律纠纷,从而导致文献记录更加频繁。名年官第105年左右古亚述文献统计中数据的两个峰值很可能就与这些法律文件的增多有关。上文提到的大商人沙里姆阿舒尔大约死于名年官第104年。他去世后,他的子女因为继承遗产发生了一系列纠纷。结果长子恩那姆阿舒尔似乎在竞争遗产取得优势的情况下突然离奇地遇害。沙里姆阿舒尔家族档案中围绕这一主题的文献至少有88份。④M.T.Larsen,The Archive of theŠalim-Aššur Family Vol.1:The First Two Generations(AKT 6A,1),pp.32-34.仅仅一位商人的去世尚且如此,我们可以想象数位大商人在几年之中相继去世所造成的社会秩序混乱。这样的法律过程一拖就是数年,而为了保证原有契约的清算,阿舒尔市议会甚至命令在诉讼期间冻结已故商人的遗产,禁止用来从事贸易活动。⑤莫恩斯·T.拉尔森:《古代卡尼什:青铜时代安纳托利亚的商业殖民地》,第87-88页。如此一来,亚述人在贸易活动中形成的注重契约的法律传统此时却成为贸易活动的掣肘,最后导致了原有系统的崩溃。

这一解释在逻辑上的确是能够成立的,然而这一解释的源头仍然存在疑点——到底是什么原因导致了数位极具影响力的大商人在几年之内相继死亡?战争或疾病显然都不是答案。如果说他们都是到了年纪自然死亡的话,似乎又太过巧合,但无论如何,这是目前能够给出的最合理解释。

来自第1层b时期的文献数量相对较少,只有500份左右,这给我们准确把握古亚述后期阶段的贸易特征带来了很大难度。K.巴尔干和J.G.德尔克森认为这一时期的贸易量缩减到很少的水平。⑥K.Balkan,Observations on the Chronological Problems of the Karum Kaniš,Ankara:Türk Tarih Kurumu,1955,p.43.J.G.Dercksen,“When We Met in Hattuš.Trade According to Old Assyrian Texts from Alishar and Boghazköy,”in W.H.van Soldt,et al.,eds.,Veenhof Anniversary Volume,Leiden:Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,2001,p.66.但是随着近年来一些新文献的发表,越来越多的证据表明这一时期的贸易量仍然维持在很高的水平。目前发现了多份古亚述后期阿舒尔城邦与安纳托利亚或贸易通道上的各城邦签订的贸易条约文献,⑦《亚述与卡尼什条约》(kt 00/k 6)和《亚述与哈胡姆的条约》(kt 00/k 10),见Günbatti,“Two Treaty Texts Found at Kültepe,”in J.G.Dercksen,ed.,Assyria and Beyond.Studies Presented to Mogens Trolle Larsen,Leiden:Nederlands Instituut voor het nabije Oosten,2004,pp.249-268.《亚述与阿普姆的条约》(L87-442+447+1331),见J.Eidem,“An Old Assyrian Treaty from Tell Leilan,”in D.Chapin and F.Joannès,eds.,Marchands,diplomates et empereur,études sur la civilisation mésopotamienne offertesàPaul Garelli,Paris:Recherche sur les Civilisations,1991,pp.185-207.这说明长途贸易在当时依然是被各地方政府部门关注的焦点。一封来自该时期马瑞皇宫的信中提到一个由三百头驮驴组成的商队从阿舒尔穿越叙利亚北部前往卡尼什,还有一些马瑞文献提到有价值30马那银的商队不时从叙利亚北部经过。⑧莫恩斯·T.拉尔森:《古代卡尼什:青铜时代安纳托利亚的商业殖民地》,第88-89页。这些都说明古亚述后期仍然存在着大规模的长途贸易。

然而,就目前有限的证据来看,后期的贸易活动显现出不同以往的特征。首先,代表贸易鼎盛时期商业模式的“那如库”契约不再出现。这从另一方面印证了原有系统崩溃的说法。其次,短期合作模式“塔帕乌图”成为民间贸易活动的主流。正如上文提到,这种合作模式一直持续到了文献所见的最晚期。再次,这一时期阿舒尔城邦与各方签订的贸易条约说明官方对贸易的管控在加强。最后,精英群体,即大人物,在贸易中的作用得以凸显。文献中经常出现的某些“费用支付者”(sˇāqildātim)在后期贸易系统中具有极为重要的地位。拉尔森认为这意味着少数富有阶层攫取了商港机构的控制权,亚述人社会中的不平等在日益加剧。①莫恩斯·T.拉尔森:《古代卡尼什:青铜时代安纳托利亚的商业殖民地》,第91页。

卡尼什的古亚述文献没有给我们提供任何关于致使贸易终结的因素的线索和征兆,但是从下城第一层b末期的大火来看,战争很可能是导致这一变故的直接原因。瓦尔沙马宫殿被大火焚烧后玻璃化的墙壁奇诡地伸向苍穹,仿佛在诉说着对人类群体之间战争的哀怨和对曾经的和平贸易生活的怀念。无论如何,这一变故最终导致亚述人完全退出了安纳托利亚。我们从古亚述文献中看到安纳托利亚人本已学会和使用亚述语和楔形文字记录他们自己的活动,可是这一切在后来的赫梯文献中几乎找不到任何残留的记忆。

结论

通过对相关文献的考察,我们分析了长途贸易的四个运营环节:发送资本—采购—运输—销售。我们看到文献中反映的长途贸易总体框架是以阿舒尔城和卡尼什城为两个端点向周围辐射。亚述人用驮驴商队把金属锡、纺织品、青金石和玉髓等商品从阿舒尔运至卡尼什,再销往安纳托利亚其他地区,最后换取黄金和白银运回阿舒尔。亚述人还凭借强大的商业网络和运输能力参与了安纳托利亚当地商品(金属铜、羊毛和粮食等)的贸易活动,以实现其贸易利润的最大化。同时,通过对文献性质的讨论,我们看到,所谓的“标准文献”带有一定的随机性,实际上并非贸易系统中必然产生的文件。也就是说,亚述人从官方到民间都并未发展出一套标准的贸易记录与管理系统,当然更没有把控整个贸易活动的全局眼光。

长途贸易的组织主要是以家长为核心、家族成员分工协作的家族商号为主体。家族商号通过家族联姻等的形式拓展其商业联盟。随着贸易的发展,商业合作向非家族成员拓展,产生了融资、投资、代理等以“那如库”为代表的合作形式。此外,整个贸易的各个环节中还存在大量的雇佣劳动。长途贸易中出现的这些类现代化商业特征并非人类历史发展的偶然,而是商业贸易活动高度活跃并稳定持续而自然产生的现象。

对古亚述文献的年代学考察表明,这种贸易活动持续活跃的巅峰状态只占整个古亚述时期的一小部分。早期的古亚述商业模式是以家族经营为主的“风险贸易”模式。“那如库”融资合作的出现代表了长途贸易最为活跃的巅峰时期,但这一时期仅仅持续了几十年的时间。导致这一系统崩溃的原因还不太明确。从目前的材料来看,很可能与一些经理人家族的变故所带来的复杂连锁反应有关。核心人物的离世导致了遗产争夺、债务清算等复杂过程,而阿舒尔官方不仅未能采取有效的措施应对危机,反而冻结涉事遗产,不准用来从事贸易,从而导致了信用系统的崩塌。长途贸易后期的特征表现为官方管控的加强和精英阶层的主导地位。阿舒尔官方出面更为积极地与沿途各城邦签订贸易条约,保障了长途贸易稳定进行。以“费用支付者”为代表的“大人物”在贸易中发挥了越来越重要的作用。相对而言,此时民间贸易活动很可能受到制约,失去了从前的活力,“那如库”自由融资的时代一去不返了。

无论如何,古亚述长途贸易是古代近东人民对远距离自由贸易活动的较早尝试,对两河流域乃至整个古代近东地区的历史发展都产生了深远的影响。亚述人凭借阿舒尔城得天独厚的地理位置,缔造了强大的商业机器与四通八达的贸易网络,从而能够在不动干戈的前提下与安纳托利亚若干个各自为政的小邦相互交涉,分别签订互惠贸易条约。这不仅使其获得了长途贸易中的主导地位和巨大的商业利润,也为亚述国家的发展赢得了国际空间,为后来两河流域文明的中心从南部的苏美尔-阿卡德地区向北部的亚述地区转移奠定了基础。两河流域向安纳托利亚这段上古商路的开辟为地中海东部诸文明与欧洲文明相互接触做好了准备。