图像转向下的当代教育图像研究

2022-07-05陈红燕

陈红燕

图像是人类进行自我表达、相互交流最早且最为重要的方式,这由考古人类学所发现的远古洞穴壁画可见一斑。然而遗憾的是,无论是在西方还是在我国,研究者历来都推崇基于抽象文字的线性逻辑推演,认为文字才是真实而又准确的表达方式,而忽略了图像的交流价值及其社会意义。以教育领域为例,一方面,我们清楚地看到图像是如何影响着儿童对世界的理解,如何助推着其认知与人格的发展;另一方面,我们又热衷于设计篇幅越来越长的“见书不见图”的文字性表达①陈平原:《以“图像”解说晚清——〈图像晚清〉导论》,《开放时代》2001年第5期。,最终图像淡出青少年的学校生活,消退于教育视野之外。

自20世纪60年代以来,伴随着“图像时代”的到来,图像存在作为一种现象重新受到人们的审视,逐渐走向“前台”。图像泛滥所导致的直接结果便是,人们对图像的认识不再将其视为艺术学的专门领域,或将图像视为文字的附庸,而延伸至图像本身的社会性意义及其潜在的实践逻辑。这一转变使得人们由对图像的“真伪”性、审美性的关注,转向对图像的符号意义、图像逻辑(包括图像构图、图像场景以及图像编排等)的兴趣。不过,纵观目前我国教育领域的图像研究,这种“转变”还尚未形成,甚至相关的讨论仍然十分贫乏。造成这一现象的原因除了我国教育研究历来热衷于抽象理论以外,还可主要归结为以下两个原因:其一,教育研究者还未充分意识到20世纪90年代“图像转向”在社会科学研究领域所掀起的轩然大波;其二,虽然部分学者敏锐地看到这一“图像转向”,却对这种“转向”与教育研究如何关联,又何以为教育研究带来新的生长点不甚明了。鉴于此,本文试图针对以上两点,拨开“图像转向”的迷雾,进而讨论图像研究对于当前我国教育研究的价值。本文将对如下问题展开讨论:图像时代是否等同于图像转向?20世纪90年代所指的“图像转向”是从何处“转向”于何处?于教育研究者而言,这一“转向”到底有何重要意义?在教育研究当中引入图像讨论是否必要且可行?本文也将就图像研究究竟可以给教育领域带来哪些研究生长点做简短的讨论。

一、从幕后到幕前:作为公共消费品的图像

我们生活在一个由图像组成的世界之中,并且一贯如此。我们眼见的一草一木、一人一物、一动一静都首先通过视觉感知器官“整个地”被投射到我们的大脑中,并以图像化的形式储存。尽管如此,图像对人类认识论的发展与构建却鲜为人所乐道,而有关图像研究更被视为微不足道。这种对图像的偏见或可追溯至柏拉图时期。柏拉图在盛赞认识与观念在人类获得理性、走向理念世界的重要性的同时,却贬低图像的价值。在柏拉图看来,观念世界是真实的、可靠的,而知觉总是依赖于时间、空间与具体的情景,因此知觉总是相对且易变化的。图像作为知觉的再现模式不足以作为知识的来源,是次于观念的,所以画家与诗人一样都应当被逐出理想国。在当代哲学研究中,图像的地位并没有得到重视,其被视为一个没有可信度的词而简化为“对不在场的当下化”,与死亡、消逝等体验直接关联,因为“人们一直轻率地相信,一幅图画只不过是一次移印,一件复制品,一个处于第二位的东西”①莫罗·卡波内:《图像的肉身:在绘画与电影之间》,晓蕊译.华东师范大学出版社2016年版,第5页。。正是这种“消逝感”的无可考证性,使得图像常常从属于文本,且始终处于“第二位”。

真正“读图时代”的到来可回溯至19世纪中叶,一场由技术进步所带来的图像制作革命。实际上,图像主要经历了三次重要的变革:第一次发生在15—16世纪,印刷技术的出现使得大批量的图像复制成为可能(譬如版画);第二次发生在19—20世纪,摄影图像的出现使得动态图像的再现性成为反复讨论的对象;第三次发生在20—21世纪,仿真虚拟技术的出现为人类构造了一种超越客观的虚拟真实。其中,第二次变革的摄影技术最初在艺术界所引起的恐慌是人们未曾预想的。要知道在此前艺术学总是试图与那些由技术制作完成的图像(如照片)保持一定的距离,将其视为“非艺术作品”。摄影技术不仅创造性地将科学技术运用于艺术创作中,而且迫使原本高高在上的艺术作品“为普通民众”所欣赏、观看。换言之,图像不再像以前那样仅仅是“艺术殿堂”里的“座上客”,而成为“集体的享用”②瓦尔特·本雅明:《摄影小史、机器复制时代的艺术作品》,许琦玲、林志明译.江苏人民出版社2006年版,第60页。的大众审美图像与消费品。

第一次变革时人们还欣喜于人类技术进步,使不可多见的艺术复制品得以流传于大众中;而在面对第二、三次变革时,人们的内心却始终杂糅着矛盾的、喜乐参半的复杂心情。一方面,人们以极大的热情制造、生产和消费着各种新兴图像。新的图像形式,使人们在视觉上有了更多享受、愉悦自我的可能性。但另一方面,面对与日俱增的图像,人们却表现出极大的不安。尤其是各种图像之间的相互冲突、利益争夺,使人们无法直视图像洪流所带来的冲击。但无论怀着怎样的恐慌与不确定性,作为一种事实存在,图像俨然已经构成我们日常生活中无法拒斥的一部分。此时,我们一边时刻观看着各类图像,一边又以极大的激情与渴望制造着图像。正如维特根斯坦所言,“一幅图画迷住了我们,我们无法走出来”③米歇尔:《图像理论》,兰丽英译.北京大学出版社2006年版,第3页。。又如麦克卢汉所宣召的:一个图像的时代正在来临。

二、图像转向:两种不同路径

然而,尽管图像时代在20世纪60年代已成为一种事实为人们所关注,但这并没有马上引发学术研究中的“图像转向”。热衷于“图像消费”的人们,仍然关注图像的审美性。直到20世纪90年代“图像转向”才作为一个专门的词语被提出。当初,这种“转向”是由来自大西洋两岸的两位学者美国视觉文化学家米歇尔(William J.T.Mitchell)及德国艺术史学家伯姆(Gottfried Boehm)几乎在同一时刻所提出。也正是从那时起,社会学科、人文科学等研究领域才慢慢开启了“图像之旅”。后来,法国学者莫罗·卡波内把这种图像转向称之为“真正称得上是与时俱进的思考”,是对“被简化的柏拉图主义思想所统治的时代”的颠覆①莫罗·卡波内:《图像的肉身:在绘画与电影之间》,第4页。。

值得注意的是,尽管米歇尔与伯姆都使用了“图像转向”,但由于两者所受的学术训练不同,在进行图像研究的风格与方法上也呈现了不同的路径,从而形成了以米歇尔为代表的美国视觉文化研究和以伯姆为代表的欧洲大陆的图像逻辑研究。前者是基于社会学、文化学、传播学而展开的,因此具有强烈的文化批判性;后者植根于德国的哲学和美学传统,因此强调图像作为一种表达方式,在历史性与审美意义上的逻辑性。这两种取向鲜明的路径,也构成了目前图像学研究的两股主流思想。

(一)基于文化批判的图像转向

米歇尔首先承认了图像的消费意义。他指出,当前图像的形式具有多样性,且早已超越绘画艺术领域,在普通民众中形成了一种“观看文化”。米歇尔在谈及图像时有意地区分了图像(Picture)和形象(Image)两个术语。前者是一种物质的、有形的存在,即图片、雕塑、照片等;而后者多是一种观念性的存在或内在精神。在他看来,无论是何种内在思维的形象,总是需要借助于某种再现形式(如图像)。这种再现既包括了对虚构的再现,也包括了对真实的再现。所以,新兴的图像理论中,图像早已摆脱了所谓的简单模仿,而总是在观念上设定了与存在的某种特定性关系。在论及图像转向时,它并不是回归到天真的模仿、拷贝或再现的对应理论,而是“视觉、机器、制度、话语、身体和比喻之间的复杂互动”②莫罗·卡波内:《图像的肉身:在绘画与电影之间》,第7页。,因此,他将现代意义上非语言的图像符号系统看成一种活动、一个过程、一系列的关系。他进一步指出,在一个“观看文化”当中,我们要时刻警惕,避免陷入机械主义,单纯将图像视为一种客体的固有观念。

米歇尔认为对文化的图像解读,也就意味着图像学的复兴。具体说来,包括两个层面的努力:其一,使图像与理性(logos)相遇;其二,使图像学与意识形态话语进行批判性对话③MitchellW.J.T.,Picture Theory,Chicago&London:The University of Chicago Press,1994,p.24.。然而作为大众媒介研究出身的米歇尔显然将更多的精力放在了第二个层面,即“作为批判的图像转向”。如果说知识图像给人一种综合性的、流动性的感受,那么在“图像的阅读/观看”中我们一般很少会停下来思考,因为停下来便意味着对经验的中断,对其体验的剥夺,而图像的迷惑性正是通过这种“未加思考的”方式自然进入到大脑与想象世界之中,将原本“非自然的人为世界”看作自然而然的真实存在④杨向荣:《图像转向抑或图像霸权——读图时代的图文表征及其反思》,《中国文学批评》2015年第1期。。所以米歇尔指出,图像的迷惑性与渗透性是值得关注的,毕竟政客们已经十分娴熟地把握了图像的运用与特性。他在其杰作《图像理论》中善意地提醒大家:“这些官僚们对由形象和观众构成的一种文化的前景非常乐观……观者很容易被形象所操控,聪明地使用形象可以使他们对政治恐怖无动于衷,使他们接受种族主义、性歧视和日益深化的阶级分化,并认为这是自然的、必然的生存状况。”⑤米歇尔:《图像理论》,第24页。因此,图像的批判在于对此类图像那些习以为常、自然而然的符号、文化与政治的反思。

显然,米歇尔关注的是图像里所包含的那些“只可意会不可言传”的特征,也就是图像的隐匿性层面或者图像符号等。他相信保罗·克利所宣称的“艺术并非复制可见之物”。换言之,图像制作者一方面通过图像传递着某种信息和情感,但另一方面又以另一种完全不同于语言的图像形式创造图像的现实性。在视觉文化的时代,事物是以一种透明、启蒙、看见、去蔽等可视化方式⑥周宪:《视觉文化:从传统到现代》,《文学评论》2003年第6期。,以一种所谓的“公开性”或“透明性”从而形成人们对某事物的看法。因此,米歇尔说他并不是企图通过“图像转向”制造任何一种新的概念,他常常用的是许多原有的、早已存在于视觉文化中的概念。他所做的不过是对图像理论的常用语、文字和视觉再现的固有方言进行了深思①米歇尔:《图像理论》,第387页。。这种深思是对“图像反思性的再思考”,是对作为一种知识生产实践的图像的探索。

(二)基于图像逻辑的图像转向

几乎在同一时刻,来自德国的艺术史学家伯姆也提出了图像转向(iconic turn),但他并不太关心因图像泛滥而引发的公众效应;相反,他十分强调从图像内部出发。在伯姆与米歇尔的远洋通信中,他进一步表明了这一倾向。他坦言他所关心的是“图像本身的批判,而不是意识形态的批判”②Boehm G.&MitchellW.J.T.,“Pictorial versus Iconic Turn:Two Letters,Culture,”Theory and Critique,vol.50,December 2009,pp.103-121.。在他看来,这种从转向艺术本身发展历程去探究图像自身逻辑的方式,超越对图像进行单纯的结构-功能性分析,可以为当前图像学研究提供一种全新的分析方法。所以在进行图像研究时,研究者应当关注图像是如何发生的,他是通过怎样的线条、怎样的构图来完成其最初的想法。也就是说,图像研究应该着力于过程性问题,即意义是怎样附加在图像中,又最终以怎样的“图像语言”和图像逻辑来表达其想要表达的观念与想法。

伯姆从艺术史出发指出,就图像的创作方式来看,图像大概经历了两次重要转变:其一,是19世纪中期以降,画家们开始以完全不同的方式来重构其绘画(印象派、抽象派、达达主义);其二,图像形式也在很大程度上经历着变化,从原来静态图画转变为动态图画,从以往的单印本转化为复制品(摄影照片、电影视频)。他将图像的转向与人的主体性直接联系起来。譬如,他通过1470年至1510年期间意大利出现的人物肖像画,指出了人是如何对自己进行真正的再现,而无须引用外在的事物,这些肖像画本身就是人对自己的态度,虽然这一过程并没有完整的文字保存给予说明,但图像本身就已“展现”了“人的自主性”是如何展开的。因此,“人是什么”这样一个人类学的终极话题,实际上可以在图像当中得以揭示。图像以其独特的方式,融合了时代与个体的观念,将人与世界、人与人、人与他人的交流展现在人眼前。他认为要解释图像当中的关系问题,必须回到图像的本能表达,也就是“图像逻辑”中所传达的缄默知识。在他看来,虽然伽达默尔赋予了“语言”极高的地位,但他却从来没有忽略过“图像、符号、舞蹈”等。所以伯姆把这种对“图像逻辑”的分析也称为“图像学的阐释学”。

如果说米歇尔的图像转向是在对图像(作为一种关系性存在)进行无尽的批判的话,那么伯姆则在为图像与存在(从图像内部)之间的关系不断地“正名”③这一点在两人的通信中可以看到。在伯姆看来,自己曾是“图像研究”中孤独的行者,当他看到米歇尔的图像转向时,似乎看到了海德格尔所说的“林中人”的相会;而米歇尔却直言,自己十分困惑,为何伯姆会感到孤独呢?至少就米歇尔的个人经历而言,一路都有人相伴(当然他并不是嘲笑伯姆的感受是无病呻吟,无非是觉得图像这条路应当越走越广)。Boehm G.&MitchellW.J.T.,“Pictorial versus Iconic Turn:Two Letters,Culture,”Theory and Critique,vol.50,December 2009,pp.103-121.(包括历史、理论、方法,从而建立一种完整的图像科学)。伯姆试图搭建起图像里所表达的思维结构与世界观之间的关系,进而说明“图像逻辑”作为一种新的知识生产形式的可能性。所以,伯姆所指的“图像转向”从根本上讲,是从原来的“观看图像”为主转变为“以图像来观世界之变化”为主。

综合米歇尔与伯姆所提出的两种不同路径,我们认识到如果我们只将20世纪60年代以降提出的“图像时代”作为图像研究的全部答案,这无疑过于草率,毕竟图像洪流、图像泛滥只是一种现象而未曾引起任何思想变革。而当我们不断地追问“图像转向”到底从哪里转向了哪里,又将引向何处,我们或许可以意识到教育领域的图像研究到底应当走向何处。在此我们发现,无论是米歇尔所关注的“图像的文化批判”,还是伯姆所提出的“图像逻辑”,显然都揭示了这样一个道理:我们日常所认为的“观看”并不是自然形成的,我们所看到的、能看到的,甚至我们所观看的方式皆受制于时代、文化以及意图诉求。这其中涉及的主题包括人成长的亲密文化圈、知识组织的方式、权力的策略以及秩序规则的诉求等等。也就是说,发端于20世纪90年代的“图像转向”所带给教育的不仅是“语言转向”的对应性概念,或图像与真实之间的辩论,而且在于图像作为一种话语核心其所呈现的支配性。

三、“图像转向”后的教育实践中的图像日常化

在教育史中,第一本以现实情景为蓝本的插图式教科书是由夸美纽斯于1658年编写出版的《世界图解》(OrbisSensualiumPictus)。这本书出版的意义不仅在于将日常事实作为知识的基本形式,还在于其图文并茂的形式成为此后儿童教科书编写的模板。这种方式一方面承认了儿童作为教育的对象有其心理结构上的特殊性,另一方面也承认了图像不同于语言所蕴含的特殊价值在儿童的认知发展中所起到的重要作用。此后,洛克以儿童的喜好为起点的教育思想进一步推进了图片在教育领域当中的使用,尤其是在童话、寓言等中的运用。而在当时,图像更多的是基于其娱乐功能,而非教学功能,人们关注的是其审美性,而非教育性。1744年大不列颠出版社出版了第一套针对儿童的文学书籍,仍然延续了对图像的审美关注,而非其教育功能。18世纪末,儿童插图书越来越畅销,并且伴随着印刷术的快速发展,吸引了专门人士为儿童书籍做插画。到了1798年平版印刷术兴起并快速发展,使得传播业、新闻界变为文化构建当中的生力军,极大地影响着知识的构建。到了19世纪末,儿童图像出版物主要集中在童话故事以及乐谱当中。这些插图都是以一种艺术对象的方式插入到文字当中。文字与图像整体协调,色彩也慢慢被纳入考虑的范围。到了20世纪胶印出现,由于上色所需要的工程的复杂和颜色材料的昂贵,因此在很长一段时间里,书集图片都是以黑白两色或者单色的方式呈现。20世纪的许多印有图片的书籍都是以儿童(尤其是年幼的儿童)为销售对象,越南战争以后才有大量的社会图片引入到教材当中(在我国这类社会图片仍然很少运用于教材当中)。而在当前,图像俨然成为开发儿童想象的主要媒介,学校日常生活中的视觉经验中心也正在形成①丁钢:《村童与塾师:一种风俗画的教育诠释》,《社会科学战线》2015年第2期。。在这样的场景中,视觉相较于其他感觉器官更具有优先性,而此时的儿童也习惯成为观看者。图像对教育从业者也不再陌生。

正如上文所言,图像时代并不一定带来图像的转向,教育当中的图像日常化也未直接导致教育研究中对图像的热情。直到21世纪之初,学者李政涛从功能-价值的角度指出了图像对教育的应用价值②李政涛:《图像时代的教育论纲》,《教育理论与实践》2004年第15期。。近年来,也有学者开始从认识论的角度为图像在教育研究当中立据。譬如,丁钢在其《叙事范式与历史感知》一文中曾批判传统教育史学中见“制度”不见“活动”、见“规律”不见“人物”的弊端,并指出应当将“叙事范式与历史感知”作为探讨教育史学的一种方法维度③丁钢:《叙事范式与历史感知:教育史研究的一种方法维度》,《教育研究》2009年第5期。,以使“思想”与“制度”融于个体与集体的经验世界当中。在他看来,这种研究范式的转向不仅为教育史学研究注入了新的生命,同时也符合我国传统的思维习惯。为了证明这一点,他以中国传统的绘画艺术构图为观察点,引据于连、宗白华等学者的观点,指出中国的思维从本质上说是一种关系性的思维,是一种流动的、互换视点的移动。这实际上已经表明我国学者开始关注到图像在人的思维结构认识中所起的独特作用。在2015年发表的《村童与塾师:一种风俗画的教育诠释》一文中,丁钢便对“闹学图”题材的图像进行了专门的图像证史的分析,在图文互证的基础上揭示风俗画中教师的尴尬地位。

尽管如此,这些讨论常常将图像时代等同于图像转向,并没有明确地对图像转向进行追根溯源,从而使得教育的图像研究过于零散。图像时代与图像转向的区别在于,前者使人们意识到技术的发展是如何将图像推向了人类生活的第一位,而后者实际上是将“图像学作为一种有用的文化阐释学”④米歇尔:《图像理论》,第14页。的尝试。因此,前者给教育研究带来的启示在于教育内容的构建与选择上,而后者则更多是方法论与实践意义上的转变。这其中涉及的话题包括图像学作为一种有用的文化阐释学如何来阐释教育现象,什么是教育图像的本质,图像本身与观看的方式之间存在着怎样的关系,图像与知觉感官(尤其是眼/视觉)、图像的生产与传播、图像的意义生成之间的关系等等,超越了作为教育内容图像的关注。

(一)作为方法的教育图像:从“图像呈现”到“图像逻辑”

在以往的教育研究中,如果研究者想要研究某一时段的教育发展状况,总是会习惯性地查阅历史文档、计划改革、学校规章,而如果研究者想要了解当前教育的现实往往会借助于访谈。或许其间会时不时地使用一些图像,但它们的功能只不过是辅助文字的表达,强调图像的叙述功能。当然,在史学研究当中也有“图像证史”的习惯。受法国年鉴学派的影响,研究者发现基于文本史料而展开的对历史的阐释,使得历史在理性分析、考据、论证与结构化的写作模式中失去了它固有的鲜活内容①丁钢:《叙事范式与历史感知:教育史研究的一种方法维度》,《教育研究》2009年第5期。。因此,越来越多的史学家追求“史料多样化”,开始关注图像的史学价值,试图还原一个生动活泼、关注日常生活的历史书写。因为研究者深信,“图像可以让我们更加生动地想象过去”②彼得·伯克:《图像证史》,杨豫译.北京大学出版社2008年版,第9页。。史料论证的图像为教育研究带来了新的活力,但也带来不少的质疑,比如,图像,尤其是中国的图像强调的往往是“意”而不是“形”或“实”。如此一来,人们往往只从真与伪去利用图像。此外,如何去理解图像与文字之间的互证关系,如何去解决图像的独特内涵,仍是亟待解决的难题。

我们将图像视为一种研究方法而仅仅停留在图像所呈现的“字面意思”是远远不够的。图像转向下的图像研究提醒我们不能仅关注图像的工具性功能,而且需要关注其分析功能。换言之,图像中所呈现的表面信息(what)将成为次要的存在,而对画面的意义生成与重构(how)则成为我们的兴趣所在。也就是要回到图像最初的那个问题,即意义是如何进入到图像当中为人们所认识接受?这种过程性的发问或许是裨益的。因为,在此我们回到了图像本身,而图像被视为一个自我指涉的系统。米歇尔将这个自我系统分为语法与心理两个层面。这两个层面都可能是意义赋值的,且通过形象、客体与媒介三个维度传递给观者。

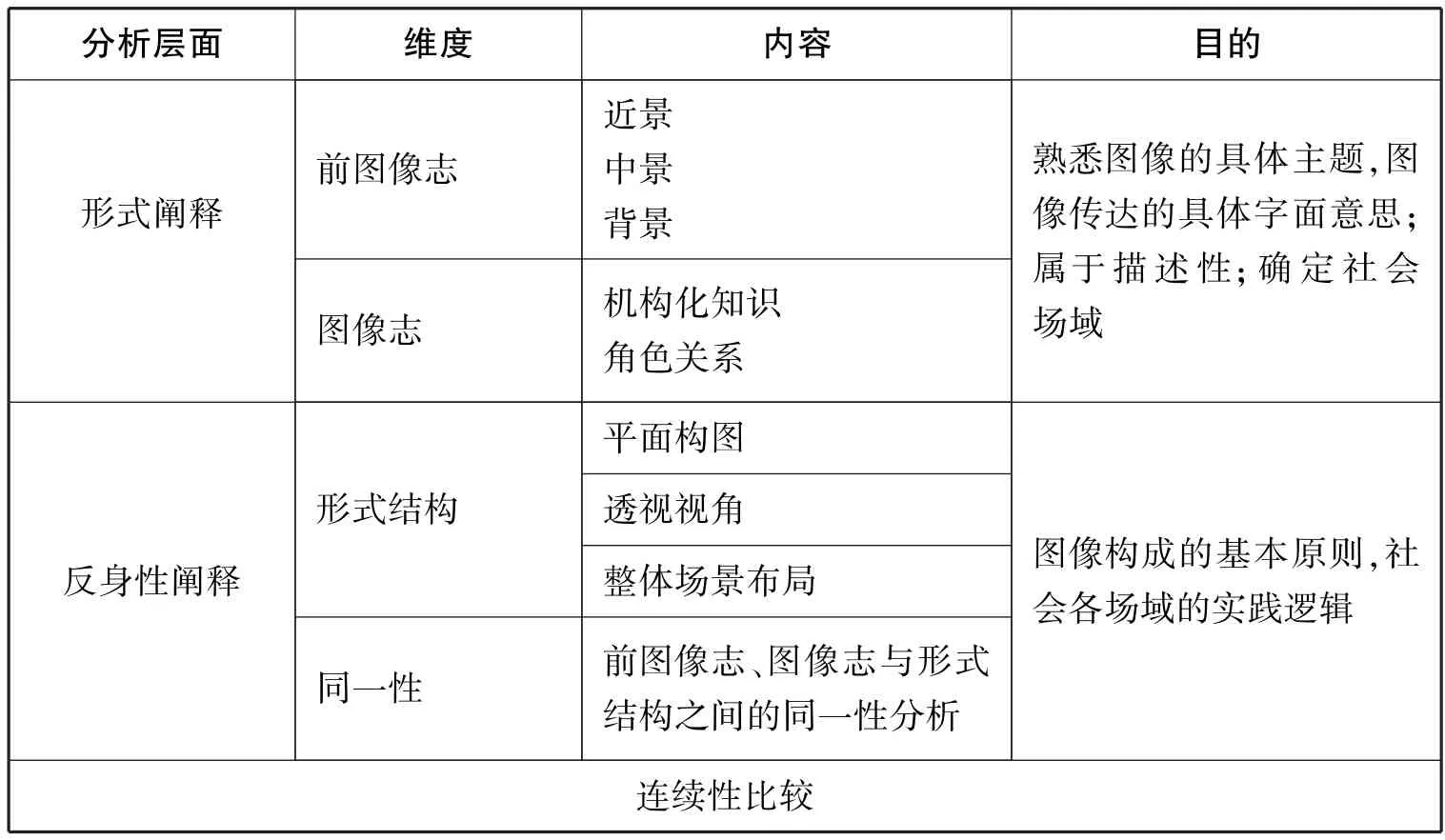

伯姆则直接摒弃了图像的传播维度提倡回到图像本身。很显然,作为图像,其与语言相似,都具有自身的语法,只不过图像语法是通过形式与风格来综合性表达的。对于进入图像的意义则可以通过对形式与风格的解读达到相应的目的。在德国学者波萨克看来,有基于形式阐释和反身性阐释两层路径。前者主要涉及的是对图像当中的信息层面的发问,即图像到底呈现了什么,而后者涉及的是对隐藏在图像后缄默性知识或实践性知识的发问,即呈现的最终产品到底是如何得以构建的③由于篇幅所限,不一一展开。可参考陈红燕:《视频图像阐释中的复杂性:一种方法论的探析》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期。。具体的分析步骤如表1。

表1 视频图像的具体分析步骤④ 陈红燕:《视频图像阐释中的复杂性:一种方法论的探析》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期。

(二)教育图像的身体实践:从观者到实践者

图像时代的到来预示当今儿童自出生之日起便无法逃脱色彩斑斓的图像世界。图像世界的特点在于其人为性,如美国艺术史学家休斯所言:“我们与祖辈不同,我们生活在一个人造的世界里。”①转引自周宪:《反思视觉文化》,《江苏社会科学》2001年第5期。显然,教育很难再回到卢梭所言的“自然教育”,取而代之的是无尽的文化产品的塑造。对于儿童而言,他们最大限度地接受着当前呈现在他们面前的这个图像世界,他们相信“眼见为实”。然而,值得注意的是,能观看却不意味着能“看见”,如贡布里希所指出的:“绘画是一种活动,所以艺术家的倾向是看到他要画的东西,而不是画他所看到的东西。”②E.H.贡布里希:《艺术与错觉》,杨成凯、李本正译.浙江摄影出版社1987年版,第101页。因此,对于那些具有深层文化意蕴的图像总是需要儿童在反复的观看训练中去获得,而正是在这种重复性的训练中,儿童建立起了自我与世界、与他人、与自我的关系。遗憾的是,在学校教育当中,儿童的视觉训练仍然如印刷时代那样消极被动。在图像面前,儿童往往是处于从属地位,很难彰显发自其本体的支配力量。儿童也很少接受到来自图像审美、批判等能力的训练,从而自愿演变成为消费者而非创造者。因此,我们急切地需要帮助儿童获得一种新批判能力,即图像批判的能力。这种批判能力是建立在对“观看”的洞察基础之上的。

自第二次变革所伴随的摄影技术的诞生,原来在图像形象复制中最关键的手便首次从所担当的最重要的艺术职能中解脱出来,而被眼睛所取代③瓦尔特·本雅明:《摄影小史、机器复制时代的艺术作品》,第50页。。而眼的复制能力在很大程度上要远超基于手部的书写,其速度之快也是手的练习无法比拟的。在德国当代教育人类学家武尔夫看来,在图像习得的整个过程中参与的不仅仅是直接观看与生产图像的眼睛,更重要的是通过视觉,个体身体性地参与到图像真实与实践当中④Wulf,Christoph,Ikonologie Des Performativen,München:Wilhelm Fink Verlag,2005,p.15.。因此,儿童的学习在这时很大程度上演变成了一种模仿式学习,其中身体则成了图像的栖息之地。怎样的图像在塑造着儿童?儿童又正在以怎样的方式身体实践着图像?这类超越了二元对立关系的问题也是值得我们去思考的。

四、结语

现象世界中的图像泛滥使图像逐渐成为一个显性话题,而在20世纪90年代由米歇尔及伯姆同时提出的“图像转向”却为理解人类世界提供了新的路径。与语言叙事不同,图像一方面保留了开放性,同时呈现了某种模糊性与引导性。图像强调“不是为了形式,而是为了复归人本,回归生活世界,把我们的注意力集中于日常生活中的情感表达、审美体验、感情沟通等方面”⑤王澍:《图像社会学校教育目标的审视》,《东北师范大学学报(哲学社会科学版)》2008年第4期。。认识到图像时代的到来并不让人感到惊奇。我们需要知道的是图像时代的到来到底意味着什么,对我们的教育到底意味着什么,对儿童的生活与实践又产生着怎样的意义,对于儿童所生活的文化与社会又有怎样的意义。图像转向所带来的教育方法论的转变、教育身体实践的关照都要求我们,不能再拘泥于图像的呈现,我们还需要一种广泛的、跨学科的批判能力。

同时,我们也应当清楚地认识到图像自身的局限。图像时代最大的特点则是对许多认识和观点进行了“模糊性处理”,它让世界变得妙不可言,却也有可能使我们的认识不断地有被蒙蔽。因此,面对洪流般的图像,我们不应当淹没于其中,我们需要有理智、清醒的态度。图像时代,越发需要我们有图像判断的能力、图像批判的能力,或许这样才可以让我们的儿童从容地“置图于左,置书于右,索象于图,索理于书”⑥《通志·图谱略》,《通志二十略》下册,王树民点校,中华书局1995年版,第1825页。。