教育研究中的三种图像学取向及其本体论转换

——兼论通向生命成长的教育视频图像研究

2022-07-05孙丽丽

孙丽丽 屈 博

自2014年开始,我们的研究团队开始从“方法论”“理论价值”等层面展开教育视频图像分析,系统回答了“为何进行教育视频图像分析”“通过视频图像看什么、如何看”等问题,并倡导关注视频图像分析的本体价值①陈红燕:《视频图像阐释中的复杂性:一种方法论的探析》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期;孙丽丽:《基于文件阐释法视频分析的课堂模仿研究——兼论视频分析的方法论意义》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期。。经过最初五年的探索,2019年开始,我们初步提出了通过视频图像分析进行教育学理论创生的设想与愿望①李政涛:《当代教育研究的视频与图像转向——兼论视频图像时代的教育理论生产》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期。,开始从学科层面探讨教育视频图像学形成的必要性和可能性②李政涛:《当代教育研究的视频与图像转向——兼论视频图像时代的教育理论生产》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期;李政涛:《从“教育视频图像分析”走向“教育视频图像学”》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2019年第1期。,从研究主题、研究方法论等方面,探究视频图像分析的“本体价值”和“理论创生价值”③陈红燕:《视频图像阐释中的复杂性:一种方法论的探析》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期。。时至今日,视频图像在教育研究中获得越来越多的关注,视频类型和视频来源日益丰富,研究领域拓展至德育、学科教学、某一研究领域的学术话语等④这类研究的代表性文献如,王帅:《图像认知逻辑与知识教育图像化辨正》,《教育研究与实验》2020年第4期。,视频图像的触角似有触及教育研究各领域之态势。与此同时,图像时代对教育实践的影响也日益深入,“无图像不教学”“无图像不表达”的教育模式正在打破传统语言文字主导的教育模式。

回顾团队的前期研究,虽然提及教育视频图像研究的本体价值,但并未系统落实,关注的核心问题依旧是通过图像看什么、如何看。经过前期积累,我们更希望从学科层面探讨教育视频图像学的价值和意义,更希望关注:教育主体看了视频图像有什么用,什么样的视频图像研究能够展示并促进图像洪流中师生的生命成长。以此探索教育视频图像研究的原点性问题,尝试从“图像中的人与教育”和“教育立场的人与图像”两方面来建构并形成教育视频图像研究的基本问题。

一、追问:视频图像为教育研究带来了什么

图像时代的教育变革是当代教育研究面临的重要现实问题,视频图像正在创生新型的智能方式、语言方式和思维方式,⑤李政涛:《图像时代的教育论纲》,《教育理论与实践》2004年第15期。可以说,视频图像引发了教育领域的深刻变革,对学校教育产生了全面影响,如何深入且清晰地把握这些变化、理解这些变化、应对这些变化,成为图像时代教育研究面临的重要挑战与关键使命。

立足于图像时代,相比较于语言、数字等研究载体,“视频图像”作为一种新型数据,为各类教育主体的互动与成长提供了研究载体,使得原本“不可见”的内容得以“可见”,使得原本抽象的内容具体化,更能助推教育研究应对图像时代的挑战。因为有了视频图像的介入,教育研究对生命成长的关注就不仅停留在言说层面,也不只局限于研究者或管理者的单向呈现,而是有了多面立体的表达路径,对生命成长过程也有了具体可依的研究载体,例如仪式、模仿等。

(一)视频图像带来了新方法

视频图像进入社会科学领域,最早开始于人类学研究。早在1898年,著名的人类学家阿尔佛雷德·哈登(Alfred C.Haddon)就利用视频拍摄技术记录了居住在托雷斯海峡地区人们的生活场景。此后,博厄斯(Franz Boas)、米德(Margaret Mead)、贝特森(Bateson)等人类学家都曾在其田野研究中运用视频拍摄手段,对当地人的日常生活、仪式庆典、民俗传统进行过详细的记录与展现。⑥Erickson,F.,Uses of video in social research:a brief history,International Journal of Social Research Methodology,vol.14,no.3,2011,pp.179-189.视频图像方法具备文字案例研究方法、录音分析方法等传统研究方法所不具备的优势,基于不同学科视野的视频图像分析,呈现出不同的分析载体,为教育研究提供了新方法与新视野。

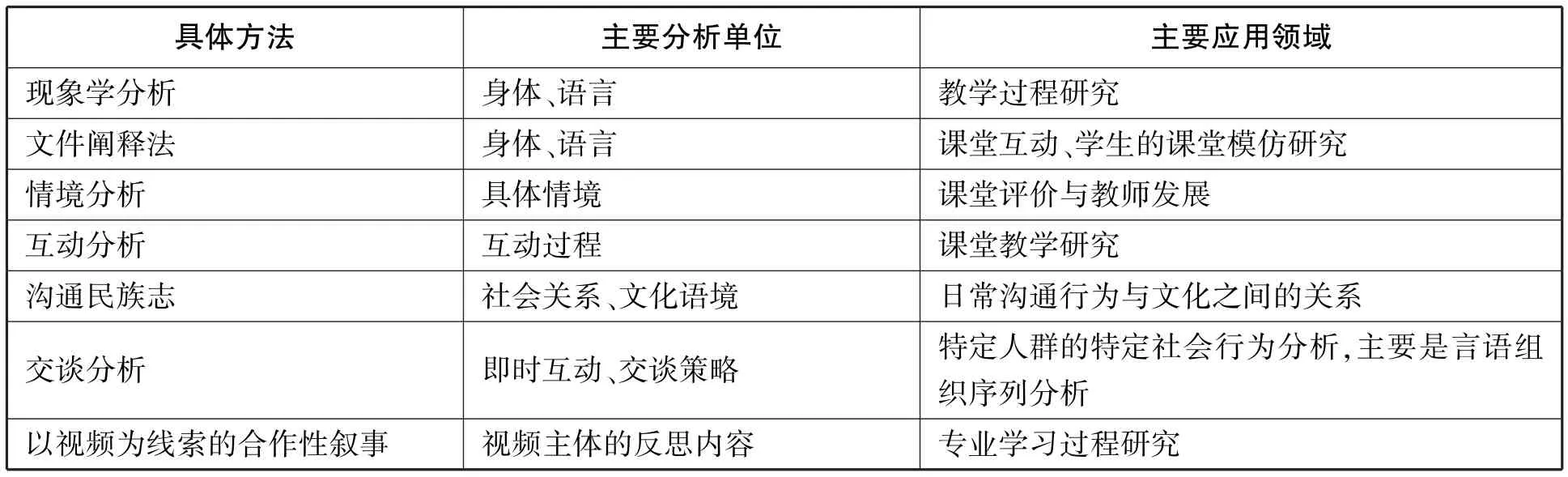

视频图像分析关注教育中的日常生活,将互动过程展示出来,为教育研究提供了关注具身认知、实践性知识的具体路径。通过视频图像的采集,我们可以进入并还原教育生活和师生互动的真实场景;视频图像的转录,为我们认识教育现场提供了多感官的渠道;视频图像的分析,使我们更能把握现象背后的实质,更有利于理解身体行为、实践行动的运行机理,身份的获得以及同伴关系的形成等;⑦陈红燕:《视频图像阐释中的复杂性:一种方法论的探析》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期。对图像序列的分类提取和深入阐释,为我们提供了验证教育理论、创生新型理论的可能路径。教育研究运用的主要研究方法如表1所示。

表1 视频图像分析的主要方法

这些方法为课堂教学研究提供了新型工具与视角,例如课堂问答方式与家庭背景之间的关系研究、基于互动取径的教学评价研究、课堂教学中的表演与仪式研究等。与此同时,视频图像分析方法也为课堂研究提供了新型的研究载体与分析单位,例如身体姿态、情境分析、互动类型、教学时间,为我们关注课堂中的复杂互动提供了切实可行的方法与路径。

(二)视频图像带来了艺术

图像凭借自身独特的艺术化表意方式,能够为观看者提供独特的审美体验。我们以新版部编本小学语文教材中的图像为例,揭示图像的艺术化功能及其审美体验。

在新版部编本语文教材五年级上册《白鹭》中(见图1),教材设计采用了图文结合的方式,插图同时具备教学功能和装饰功能。图像中站立和低飞的白鹭形象正好与课文中有关白鹭外形的语言描写相呼应,帮助学生理解白鹭的精巧与美丽。同时,浓淡适宜、清新淡雅的水墨山水画与文质兼美的散文相配,较好发挥了艺术化的装饰功能。无论是教学功能还是装饰功能,图像都形成了不同于语言的“陷入式”情境,在这样的学习过程中,观看者与学习内容之间不再是枯燥的记忆关系,而是共同影响的关系。

图1 部编本语文教材《白鹭》

上述案例中的山水画,是各类图像中最能形成“陷入式”体验的画种。因为山水画“可行、可望、可居、可游”,能够使观看者形成“看此画令人生此意,如真在此山中”的审美体验,这种体验是如此强烈,正如法国思想家雷吉斯·德布雷(Regis Debray)所描述的动人场景:“有一天,一位中国皇帝请宫中首席画师把宫殿墙上刚刚画成的瀑布抹去,因为水声让他夜不能寐。这则故事让我们着迷,我们还以为壁画是静寂无声的呢。它也多少让我们感到不安,因为它在逻辑上令我们无法接受。不过美妙的故事也唤醒了我们内心沉睡的一种猜疑,有如一段私情,忘却而已,并没有完全丢掉,仍在隐隐发难……①雷吉斯·德布雷:《图像的生与死:西方观图史》,黄迅余等译,华东师范大学出版社2014年版,第1页。”图像的外在直观及符号表意方式,为教育研究提供了一种审美张力,既要关注语言文字主导的单一模式,也要关注图像主导的多重建构过程。

在传统的以语言为主的教育过程中,师生与教育内容之间是一种“离身式”的关系,缺乏有效互动。之所以如此,是因为语言作为一种“暗示性”或“提示性”符号,具有非直接性,“能指→所指(意)→所指物”之间有缝隙,语言符号的有效交流取决于人为的约定俗成。②赵宪章:《语图叙事的在场与不在场》,《中国社会科学》2013年第8期。因此,在以语言为主要媒介的传统教育过程中,教师主要发挥着“提示”“暗示”和“指示”的作用,学生只需要根据指引,理解约定俗成的语言规则及其传递的知识,较少有自己的阐释空间,师生之间、师生与教育内容之间,都是远距离的解读与被解读关系。受此影响,教育研究长期以来都是语言主导的单一模式,栩栩如生的互动过程被记录成语言文字之后,就变得平淡了。

与语言不同,图像的“在场性”打破了语言主导的教育过程,建构起置身参与的体验。在图像参与的教育过程中,师生转变了传统语言主导的教学模式,双方可以直接、即时即地地共同解读图像,也可以共同体验如在目前、如临其境的表意效果。与语言不同,在图像的表意过程中,“能指→所指(意)→所指物”之间没有缝隙,③赵宪章:《语图叙事的在场与不在场》,《中国社会科学》2013年第8期。师生和教育内容形成了浑然一体的亲密关系。

(三)视频图像带来了新知识类型

图像时代创生了新型知识——图像知识,长期主宰教育过程的语言文字知识开始与图像知识共存,教育文化生态开始由语言主因型转向图像主因型。这一新型文化生态的典型特点,在于图像的直观性、在场性、隐喻性和不透明性等特征。相比较于传统语言文字知识的普遍性、整体性、客观性和科学性,图像知识更加关注知识的过程性、具身性、实践性和审美性;相比较于传统知识强调的显性知识、社会知识和规范知识,图像知识更加强调缄默知识、个体知识和本土知识;相比较于传统知识的教师权威、主客体、代际等主体关系,图像知识更需要平等的主体关系。④此处对知识类型及其特点的概括,参见石中英:《知识转型与教育改革》,教育科学出版社2001年版。图像知识对教育研究的影响,至少包含三方面。

首先,教育研究的主体性日益凸显。在图像时代,各类图像被广泛运用到教育教学中,引发教育文化生态的变化。受此影响,教育内容的主因由语言文字转变为图像,教育评价标准由记忆、理解、掌握、应用,转变为阐释、质疑、批判与创新,教育主体关系也由成熟和非成熟之间的代际关系,转变为共同参与、共同解读的平等实践关系。

其次,教育过程研究的互动性日益增强。相比较于传统知识强调的显性知识、社会知识和规范知识,图像知识更加强调缄默知识、个体知识和本土知识。这为教育过程研究提供了新视角,传统的教育过程研究,基本上围绕“人-物”之间的关系展开⑤叶澜:《新基础教育论》,教育科学出版社2006年版,第265-268页。,属于相对静态的研究模式,而图像知识的“具身性”也即图像作为身体的延伸,架起身体与世界之间的沟通桥梁,为课堂教学研究提供了“互动生成”的视角。在图像知识的介入下,教学主体与教学内容之间的“看”和“被看”就不是简单的主体和对象的关系,而是“陷入”和“被陷入”的关系,⑥赵宪章:《语图叙事的在场与不在场》,《中国社会科学》2013年第8期。需要深度参与、互动生成。

再次,为课堂变革研究提供了新主题。图像知识聚焦过程性、具身性、审美性和实践性等,转变了传统课堂教学研究中的“知识本位主义”和“知识授受主义”,①“知识本位主义”和“知识授受主义”的界定,参见郭元祥:《知识的教育学立场》,《教育研究与实验》2009年第5期。将教育中的主体性和交往性纳入研究视野,为课堂变革研究提供了具体可依的载体,例如:“显性知识-缄默知识”“学校知识-个体知识”“规范知识-本土知识”等。

二、转向:已有视频图像研究的本体论转向

与方法论、艺术论和知识论等传统图像学取向相比,本体论的典型特点在于对原点性问题的探讨,以实现“图像人”、教育变革、教育研究之间的紧密联系。

(一)实践性原点:关注“图像人”的学习特点

“图像”作为一种时代特征而出现,构成了人类生活与教育的主要背景。对图像时代的关注最早可以追溯到20世纪30年代。德国哲学家海德格尔(Martin Heidegger)提出“世界成为图像、人成为主体这两大进程决定了现代之本质”②海德格尔:《海德格尔选集(下)》,孙周兴选编.上海三联书店1996年版。,预感图像将在未来社会中占据重要话语地位。1964年,媒介理论家麦克卢汉(Marshall McLuhan)在《理解媒介》中正式宣告,图像时代已经来临。时至今日,这个预言已经成真。电视、电影、多媒体把各式各样的视频图像搬上荧幕,互联网和智能手机的普及更使图像变得无处不在,人类社会已经真正步入了“图像时代”。与“书写时代”的语言统治、“印刷时代”的书写统治不同,“图像时代”是视图统治,以电子媒介的大规模使用为标志,③法国作家黛布雷(R.Debray)提出可以用媒体的三个时期对人类社会进行说明:书写时代(writing)、印刷时代(print)和视听时代(audio-visual),分别对应偶像(the idol)、艺术(the art)和视觉(the visual)。参见阿莱斯·艾尔雅维茨:《图像时代》,胡菊兰等.吉林人民出版社2003年版。视图取代语言文字,成为图像时代的典型特点。图像时代改变了人,诞生了“图像人”,即图像环境下成长起来的新人,新的生存方式和生存状态被创造出来,这才是图像时代带给教育和教育研究的根本变化。

人的生存方式和生存状态在图像时代得以更新,教育视频图像研究的起点、焦点和重点,也应该定位于图像时代及其对“图像人”的影响,而不能只有技术和方法。对图像时代的教育研究来说,目光所及之处首先不在于视频图像的工具价值,而是图像时代的基本特点以及“图像人”的学习状况。按照尼尔·波兹曼(Neil Postman)的说法,包含图像在内的传播技术,无一例外地产生了三种结果:它们改变了人们的兴趣结构、用以思维的符号类型(人们用于思维的工具)、思维的起源。④对三种影响方式的界定,参见尼尔·波兹曼:《童年的消逝》,吴燕莛译,中信出版社2015年版,第34页。这为图像时代的主角——“图像人”,提供了独特的生活方式。

从兴趣结构来看,“图像人”难以忍受单调的文字阅读,懒于进行思辨。因为对图像的浓厚兴趣而失去对文字阅读的兴趣,“图像人”秉持视觉第一、好玩为重,形成了快餐化的阅读倾向和浅层次的关注习惯。⑤此处对“图像人”的认识,参见何丽敏:《读图时代的图像与教育》,华东师范大学硕士学位论文,2007年。各类视频图像被明白无误地表现为娱乐形式,失去了学习过程本应该有的深度思考和精神超脱。⑥尼尔·波兹曼对此有过明确的判断:在电视上,宗教和其他任何东西一样,被明白无误地表现为一种娱乐形式。在这里,宗教不再是具有历史感的深刻而神圣的人类活动,没有仪式,没有教义,没有传统,没有神学,更重要的是,没有精神的超脱。参见尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,章艳译,中信出版社2015年版,第139页。

从思维样式来说,图像通常带来思维的零散化和娱乐化。图像是一种最具在场效果的符号⑦赵宪章:《语图叙事的在场与不在场》,《中国社会科学》2013年第8期。,强调时间和空间的直接性、即时即地性,强调显现的效果,重视直接呈现在面前的事物。图像的这种表意功能打破了逻辑思维和整体思维的主导地位,反而陷入图像细节中,难以升高鸟瞰,建立起整体的观感。观看者陷入图像营造的热闹氛围中,无法像阅读文字那样安静思考、仔细琢磨,而是时刻处于热闹非凡的读图状态,无法静居独处①马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介——论人的延伸》,何道宽译,译林出版社2019年版,第3页。,受此影响,观看者无法感受学习的整体性和逻辑性,也不会去思考图像内部的深层含义。

图像时代也因此改变了人们的学习方式。从时间属性来讲,语言文字主导的学习方式更多指向过去,而图像更加重视即时即地的体验与感受;从主体关系来讲,图像时代的学习者是信息的采集者、加工者、建构者,需要时刻接受并处理信息,而不是坐等各种信息的终端;从教育过程的价值取向来看,人们从追求趋同转向追求多元、自主;从生活重心来讲,图像对语言文字的超越,意味着静态的线性思维让位于动态的综合思维。身处这样的时代,青少年儿童已经不再是正襟危坐、等待我们传递知识的“无知群体”,而是每时每刻都在被图像知识侵袭的群体。他们在图像中阅读、思考,建构着自己的知识体系,有可能掌握比教育者更多的知识,在图像面前,教育者与青少年儿童都是平等的阅读者与阐释者。

(二)关系性原点:以本体价值审视工具价值

在使用具体的视频图像分析方法时,不应仅关注视频图像的工具价值,更要关注其本体价值。也就是说,不仅要关注具体画面所传递的信息,用这些画面来“验证”教育理论,更要关注图像的生成价值,以此来“创生”或“重构”教育理论,形成图像角色和内在意义的全面解读,形成“外在展示-内在逻辑”这一相关联的研究取向。

首先,重视视频图像的内在逻辑。教育研究中的视频图像分析方法呈现出多学科视野和多分析载体的态势,但需要进一步增加其对教育研究的基础价值,尤其要推进图像“画面性”再现功能与视频图像内在逻辑的结合。图像的内在逻辑主要表现为对图像内在意义的寻求,具体包含三方面:(1)图像是什么,它的基本结构如何?(2)图像如何呈现和表达,按现象学的说法,就是图像的立义怎样?(3)更进一步的问题是,图像为何有不同的立义,其根源是什么?②倪梁康:《胡塞尔现象学概念通释》,生活·读书·新知三联书店1999年版,第92页。与这三个问题相应,在主体的观看方面也有三个问题:(1)看到了什么?(2)怎么看?(3)何以如此看?③倪梁康:《胡塞尔现象学概念通释》,生活·读书·新知三联书店1999年版,第92页。这些问题致力于探究图像的完整意义,追问图像是什么、图像如何呈现和表达以及主体的观图方式。

其次,明确图像的育人过程。图像往往保留了一个具有不确定性、多义性以及复杂性的世界,而非唯一的、确定的意义世界。在观图时,人们需要将眼睛闭上,通过内部的“眼睛”借助想象来理解所看到的图像;人们的注意力始终关注着这一观察对象,并抵抗内在已有的“图像风暴”的冲击,通过聚精会神和运用思考能力使图像“固定”下来。对表象世界的模仿是使图像发挥作用的第一步,使图像固定,对其进行加工,使其在想象中发生作用是第二步。④克里斯托夫·武尔夫:《人的图像:想象、表演与文化》,陈红燕译,华东师范大学出版社2018年版,第63页。在图像时代,图像对人的教育和社会化过程具有重要作用。在图像的帮助下,人的教育从想象力开始,在图像和想象力的共同参与下,人进入某种特定的文化。在当代德国教育历史人类学看来,图像和想象力密切关联,想象力以及表演性是图像时代的人进行认识活动的基本机制,该学派主要围绕两个问题讨论图像的作用⑤Christoph Wulf,Bilder des Menschen.Imaginäre und Performative Grundlagen der Kultur,Bielefeld.transcript Verlag,2014.:其一,图像和想象力在人们对世界、对他人和对人类自我主体观念的理解中发挥着什么作用?其二,图像和想象力在日常生活、文学和艺术中具有什么样的意义?第一个问题讨论图像对社会和个人存在的本体意义,关注图像如何影响人的思维方式和行为方式,如何影响人与他者的关系进而影响社会的运行方式。第二个问题更多关注图像和想象力作为一种媒介,如何展现日常生活。第一个问题的重点在于图像的“建构”作用,第二个问题的核心在于图像的“展现”作用,也就是说,人在接受图像的过程中也能够进行建构。

再次,重视视频图像分析的理论创生价值。已有视频图像研究多关注视频图像的还原、显现和表达功能,忽略了视频图像的自身逻辑及其理论创生功能。基于本体论的视频图像分析,并不局限于利用视频图像还原、显现和表达世界,更是理解和创造世界,尝试实现已有视频图像分析的系统转向:从验证已有的教育理论到建构新的教育理论、从服务于他者到自我创生、从寻找“他者”作为理论基础到成为“他者”的理论基础。①李政涛:《当代教育研究的视频与图像转向——兼论视频图像时代的教育理论生产》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期。例如,将视频图像与课堂模仿、消极经验等结合起来,一方面拓展了课堂教学研究的内容,另一方面也为教育研究提供了新型的研究主题。

(三)过程性原点:警惕视频图像的消极价值

图像受欢迎的原因之一,在于图像能够将抽象概念具体化。与抽象概念相比,图像更形象生动,也更容易被理解、被接受。图像被视为表达抽象概念的拟人化方法,在古希腊时期就有了。②彼得·伯克:《图像证史》,杨豫译,北京大学出版社2019年版,第88页。但在教育实践中,图像的这一特点难免存在直观浅显的问题,导致学生缺乏想象和深度思维能力,导致教育出现娱乐化、成人化,甚至出现图像暴力。

图像介入教育,需要警惕“娱乐至死”。在图像时代,各种视频图像往往与大众传媒结合在一起,诱导观众滋生简易的娱乐需要,使观众变得短视、功利。对学生来说,会削弱学生的自省能力,影响其道德认知的生成和道德情感的激发,影响德育工作的开展。在教育过程中,图像会影响表达的准确性,知识的因果关系链可能被切断,知识的本意可能被修改,这会使教育过程充满偏见与歧义,影响知识的生成与深化。人类花了数百年的时间确立童年,图像时代用了仅仅几十年,就使“童年”土崩瓦解了,这引起我们的反思:娱乐丢掉了什么?波兹曼对此不无悲愤地指出:“一切公众话语都日渐以娱乐方式出现,并成为一种文化精神。我们的政治、宗教、新闻、体育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附庸。毫无怨言,甚至无声无息,其结果是我们成了一个娱乐至死的物种。”③马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介——论人的延伸》,何道宽译,商务印书馆2000年版,第33页。

在图像时代,需要警惕“童年的消逝”。儿童不再需要长期的识字训练就能够与成人一起分享来自各类视频图像的信息,儿童与成人之间的文化边界正在逐渐消解。波兹曼认为,“童年”可能会成为科技进步的牺牲品,儿童身上的天真、活泼、幻想、纯真的特性正在消解,视频图像等技术正在带来“童年的消逝”。所谓“童年的消逝”并不是说这个年龄段的生命群体不再存在,而是指“童年”作为一种特定的文化特征已经逐渐模糊:第一点是人的读写能力的消失,第二点是教育的消失,第三点是羞耻心的消失,而第四点是前三点导致的结果——童年的消逝。④尼尔·波兹曼:《童年的消逝》,吴燕莛译,中信出版社2015年版,第17页。这样的儿童,虽然年龄、身体还尚未成熟,但是心智却已经成熟,儿童早早地就沾染上了成人才有的习气,日益接近“成人”生活的各个方面。各类图像已经成为一种支配性的媒介形式,在改变认知和交往的模式。

在图像时代,需要警惕图像暴力。以“美”为例,视频图像难以顾及“美”的精神、情感、兴趣等内涵,一味强调“美”的开放特征,将其与视觉、身体的外在状态等相关联,从而使其成为色情或暴力的动力。⑤Zirfas,J.,Burghardt,D.,Ästhetische Anthropologie,Ein erziehungswissenschaftlicher Problemaufriss,Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,no.1,2015,pp.27-49.视频图像向观众框定了“美”的标准:年轻、苗条、倾向于欧洲人的形象等,这些标准对儿童和青少年没有好的作用,反而只能带来危险,如果谁不符合这些“美”的标准,谁就拥有错误的身体⑥Böhme,G,Schön-Sein,Böhme,G.,Natürlich Natur,Frankfurt am Mein:Suhrkamp,1992,pp.160-180.,也就难以在同辈群体和社会生活中获得尊严。

三、范式:实现本体论转向的方法论原则

实现本体论转向,需要从方法论层面控制视频图像的多义性,廓清图像自身的构成场域,明确视频图像背后的知识类型及价值取向。

(一)控制视频图像的多义性

首先,明确图像的不同类型。教育研究中的图像通常包含两类:第一类是人们通常所理解的图像,以可见的方式呈现在眼前,指视觉化感知过程的产物,这种图像通常以“看得见、摸得着”的形式出现,其影响也是可见的、直观的,主要在教育媒介和教育工具层面展开;第二类指精神图像或者内在图像,是一种完全不在现场的图像,以一种隐匿的方式影响人们的思维与实践活动。这类图像由于它的模糊性,完全不同于知觉本身。类似的形象还有未来愿景性图像、梦境图像、幻觉图像和异象性图像。①克里斯托夫·武尔夫:《人的图像:想象、表演与文化》,陈红燕译,华东师范大学出版社2018年版,第63页。在教育教学中,运用较多的是第一类图像,第二类图像通常被忽略。

其次,明确图像自身的典型特点。是否认清图像自身的特点,决定了教育和教育研究能否充分有效地利用视频图像。与语言文字相比,图像具有直观性、虚指性、隐喻性、在场性、双重建构性等典型特点。如果没有全面认清这些特点,图像就会被简单化为愉悦性和浅表性,成为娱乐教学的辅助工具,从而失去图像自身蕴含的育人价值。以“双重建构性”为例,该特点一方面指代观众和图像之间的互相影响,另一方面也指创作者创作的明暗两条线索。在观看图像时,观众并不是被动静止的,也会在认知图式之中凭借自己的经验,创造出新的认识内容,而这往往会超越创作者和使用者的想象。因为图像的“双重建构性”,学生在观看图像时,往往会获取与教师的期待完全不同的知识。

(二)廓清图像自身的构成场域

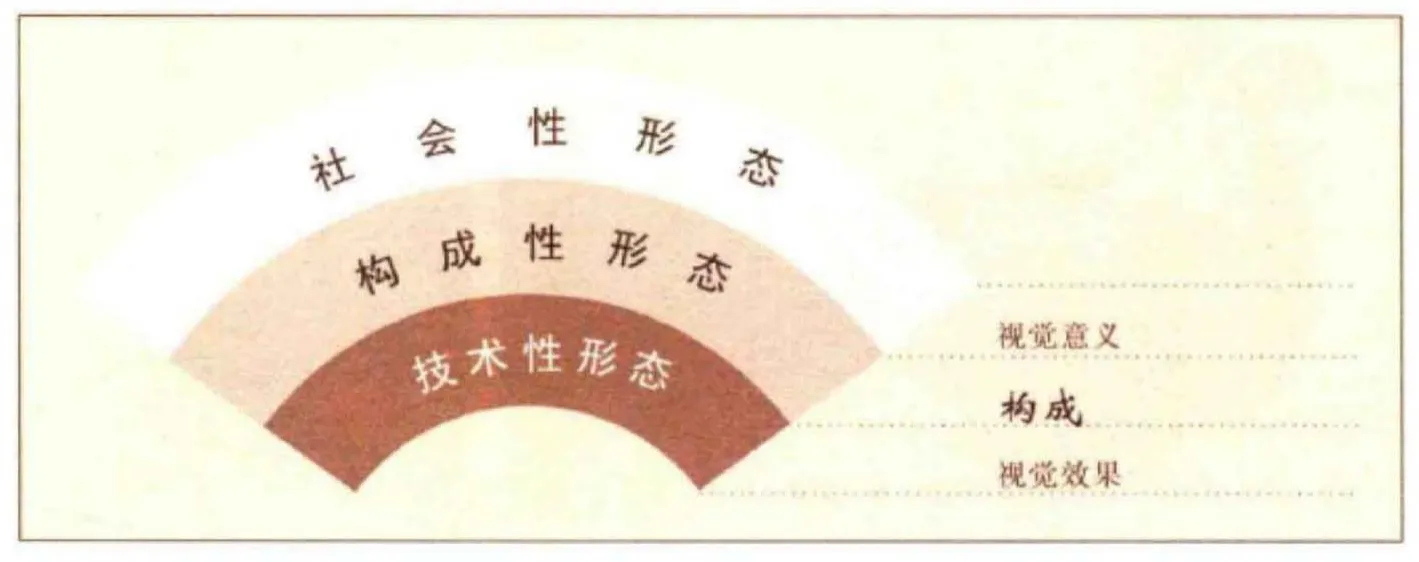

图像自身的构成性特点,包含图像的风格、样态、流派、样式、主题、题材等。这类研究以图像自身构成场域的媒介技术形态、视觉构成形态和社会审美形态为主要内容,强调视觉图式、表现风格、手段技法等形式构图和视觉构成(如造型符号的各种元素及组合规则等)。②韩丛耀:《中华图像文化史·图像论》,中国摄影出版社2016年版,第465页。图像自身的构成性场域参见图2。

图2 图像自身场域示意③ 韩丛耀:《中华图像文化史·图像论》,中国摄影出版社2016年版,第465页。

对图像自身构成场域的研究,主要包含以下问题:图像展现了什么?图像有哪些组成部分?它们是怎样安排的?是单幅还是一个系列?图像的哪个地方吸引观众的目光?为什么?图像的组成部分之间在视觉上建立了什么样的关系?颜色在这个图像中有什么作用?这个图像是否批判地评论了所属种类的特征?图像的各组成部分指称着什么?图像里面有了什么知识?这幅(组)图像的呈现排除了谁的知识?这幅(组)图像观看其主体的特殊方式是否剥夺了该主体的权力?④韩丛耀:《中华图像文化史·图像论》,中国摄影出版社2016年版,第465页。

(三)明确视频图像背后的知识类型及价值取向

语言文字主导的静态的知识观,从知识的生产结果来理解和揭示知识的本质,注重知识的普遍性,主要从静态固化的角度传递知识。此种知识观倾向于将知识客体化、对象化,将知识成果作为“库存知识”打开或接受,表现为一种静态知识理解的立场。静态知识观把知识视为定论、结果、产品、真理,是类似模具的标准化存在,较少接受标准以外的其他知识内涵。这种知识观倾向于将知识视为固定不变的内容,教师只要按照特定程序将知识从仓库中搬出来塞给学生,确保学生在各种考试中正确再现,那么知识就完成了自身存在的价值,教师也完成了自身的使命。在这一过程中,语言文字成为保存知识的“符号”,是理性思维的产品。对教育主体来说,知识是客观存在的、不容置疑的事实。

与语言文字背后的静态知识观不同,视频图像所代表的是动态生成的知识观,注重教育的过程性、生成性和成长性。这主要源自图像自身的隐喻性,隐喻性是图像叙事的本体优势。表面上看,符号越具体,形象越直观,其表意便越透明,预留给接收者的创造性阐释空间相对越小。然而,包括图像在内的任何符号都不是原生性的生活实物,即使是原生性所指也存在表象、浑象、假象的问题,都具有指代性、间接性或暗示性。在艺术视域中,语言、文字、图像三者的表形性依次增强,而表意的明确性则呈递减趋态。与声音符号、文字符号相比较,图像具有突出的符号隐喻性和艺术想象性。①龚举善:《图像叙事的发生逻辑及语图互文诗学的运行机制》,《文学评论》2017年第1期。正因为如此,图像介入的教育过程,更需要主体的参与,需要感知与理解、抽象与移情、感悟与升华、体验与反思等活动过程,在解读图像的过程中,不断生成新的意义。②郭元祥:《知识的教育学立场》,《教育研究与实验》2009年第5期。从这个意义上说,图像介入的教育过程是充满主体性和交往性的多重建构过程,而非只是被动观图的简单过程。

四、诠释:本体论转向的行动原则

基于本体论的图像学取向关注的首要问题是:教育和教育研究为何要引入视频图像?视频图像究竟有何无法替代的优势?这两个问题的回答,涉及图像、教育与人三者之间的关系。明确“图像-教育-人”之间的互释互构,有助于打破已有图像学取向的单一模式,形成“微观-整体”“外在展示-内在逻辑”“方法-生命”之间的结合,改变三种传统取向的相对割裂状态。

(一)作为方法的视频图像分析应“目中有人”

在图像时代,人们生活中充满着各种视频图像,电视节目就是其中的典型代表。探讨电视节目中的视频图像对儿童学习方式的影响,应该是教育视频图像研究的主要内容,但却未受到足够重视,德国柏林自由大学历史人类学中心为我们提供了此类研究的典型范例。

该中心于1999—2011年进行了一项“柏林仪式—体语研究”(die Berliner Ritual-und Gesten-Studie)③Christoph Wulf,Ritual and Identity:The Staging and Performing of Rituals in The Lives of Young People,London:The Tufnell Press,2010.。在这项研究中,团队负责人武尔夫教授与团队成员采用“激发表演”与“视频工作坊”相结合的方式,激发儿童表演,以重现电视节目对儿童角色认知、群体认同、实践知识等方面的影响。同时,采用视频图像全程记录孩子们的表演过程。在这项研究中,“视频图像”有两个角色:一方面将视频图像作为一种研究方法,以直观、可见的方式呈现所有参与者的行动细节;另一方面将视频图像作为媒介,探讨这种特殊的媒介对观看者的影响,尤其是对儿童实践知识形成过程的影响。这可以被视为视频图像在教育研究中的突破,在丰富视频图像内涵的同时,将研究重心转移到儿童自身,儿童真正在场、真正参与。儿童不再是被动的研究对象,而是积极参与的独立主体。

在这项研究中,“激发表演”的目的在于激发孩子们对自己熟悉且感兴趣的电视节目进行“表演”,以此来揭示表演者所拥有的“实践的媒体知识”(practicalmedia knowledge),以及此类知识在行为塑造、团体凝聚力等方面所发挥的作用。为了“激发表演”,研究团队为孩子们提供参加“视频工作坊”的机会。在工作坊中,孩子们被告知如何使用相机,并被提供自发和独立表演的空间。孩子们自行拍摄自己的表演,同时伴有一架固定站立的相机,持续记录视频工作坊的全部活动,两种拍摄方式则构成了整个工作坊的主题呈现方式。

“视频工作坊”最初在柏林一所小学的五年级和六年级创立,其研究活动面向所有人员开放。研究团队创建了四个视频工作坊,有五组学生参与,学生年龄在10~13岁之间,同一组学生的性别相同,但组内学生的种族和宗教背景差异很大。每次视频工作坊由3~13个参与者组成,活动包含4~10个环节,每个环节约为3个小时。①Christoph Wulf,Ritual and Identity:The Staging and Performing of Rituals in The Lives of Young People,London:The Tufnell Press,2010.在视频工作坊中,研究团队采用不干涉的方式,允许孩子们自由选择主题、自由设计活动,以此来表达他们对流行电视节目的认识。通过研究发现,孩子们的表演大都集中在商业广告、聊天节目、动作电影、新闻和音乐剪辑等方面。

研究团队采用四个步骤来分析视频工作坊所获得的视频:第一步是对一个视频进行粗略分析,根据整个序列对表演过程中所涉及的主题进行重建,尝试寻找基于特定电视节目类型的表演活动。第二步和第三步,是对所选择的表演片段进行详细描述、分析与解释。第四步是使用比较分析的方法,识别出表演类型的相似度,在对比中进行分析与再阐释。该分析过程可以看作一个螺旋结构,各步骤彼此之间相互关联、依次巩固。

“柏林仪式—体语研究”,采用以“激发表演”和“视频工作坊”为核心的研究方法,对电视媒体节目的个体功能和社会功能进行分析,形成了研究电视媒体节目与儿童关联的新方法。无论是研究主题的创设,还是研究方法的选择,“柏林仪式—体语研究”都具有较高的创新意义与参考价值,将视频图像的观看者、制作者和参与者合为一体。

(二)用作艺术审美的视频图像要“内外兼修”

为了充分发挥图像的艺术化审美功能,需要明确一个前提:观看图像的魅力在于形象直观和符号隐喻性之间构成的审美张力②龚举善:《图像叙事的发生逻辑及语图互文诗学的运行机制》,《文学评论》2017年第1期。。这需要转变已有艺术论的图像学取向中较强的非此即彼思维,形成对视频图像内外结合的认识,做到“内外兼修”。

随着视频图像被广泛应用到教育领域,人们日益形成了两种截然不同的态度:一种持肯定态度,对视频图像推崇备至,认为视频图像打破了传统语言文字主导的线性模式,为教育和教育研究注入了活力;另一种持有坚决抵制态度,认为视频图像带来了阅读和思考的“快”“泛”“短”“浅”“碎”,③周宪:《从“沉浸式”到“浏览式”阅读的转向》,《中国社会科学》2016年第11期。造成以深度注意力为认知特征的沉浸式阅读日趋衰微。

就外在功能而言,教育研究应该认识到图像的表达优势,例如形象直观性、符号隐喻性以及理解的多义性等,这能够引发“沉浸式体验”,让阅读者形成身临其境的学习经历。但同时,教育研究也应该对图像的叙事局限持有审慎态度,认识到图像叙事的趣味浅表化以及图像话语的权力化等弊端。和观看视频图像不同,阅读文字通常是从容、双向和重复的,而观看视频图像则是单向、不可逆的。读书时的常见状态是,偶尔停下来,仔细咀嚼文字,认真思考和琢磨,然后再继续读下去。这样的阅读状态需要理性思考机能的参与。④周宪:《从“沉浸式”到“浏览式”阅读的转向》,《中国社会科学》2016年第11期。这是一种有距离、有深度的阅读,有默读研究发现,眼睛在黑色字体间有序地扫视,不断地在头脑中转换成特定的意义,这个解码过程不但是接受信息的过程,同时也是理解和阐释信息的过程,⑤周宪:《从“沉浸式”到“浏览式”阅读的转向》,《中国社会科学》2016年第11期。更是思考的过程。

就内在特征而言,图像叙事不同于语言文字的典型特点在于其符号的隐喻性,而图像的这一本体优势却经常被其热闹的外表所掩盖。图像表意透明、直观、具体,会带给观看者强烈而又直接的视觉刺激,留给观看者的创造性阐释空间很小。正因为如此,人们认为图像的信息传递方式更加“短平快”,不需要观看者进行过多解读与思考。但实际上,无论图像如何直观,都不是原生性的生活实物,都具有指代性、间接性或暗示性。⑥龚举善:《图像叙事的发生逻辑及语图互文诗学的运行机制》,《文学评论》2017年第1期。

(三)带来新型知识的视频图像应“前后相关”

栩栩如生的视频图像构成了一种“在场”的学习氛围,从表面上看,观看者可以抛开过去、不问未来,只需要即兴观看并形成此时此地的感受,表现为典型的“共时性”。事实上,除了“共时性”外,视频图像还有一种“历时性”,需要教育研究注意图像化课堂的时间属性,主要表现在教学媒介、主体解读两方面。

其一,视频图像作为教学媒介,所传递的知识应该前后相关。

为数不少的图像化教学无视知识的时间性,不管知识是过去的、现在的,还是未来的,拿来就用,缺少审视。“再现与现实之间原本清晰的界限变得模糊,结果导致图像设计抛弃思想,无视历史,没有‘前序’,也没有后续,一切以‘实用’为中心”,“个体得以一饱眼福,得到的却是不持续、无深度的内容。图像只记录瞬间,却对其来龙去脉不感兴趣。以之为基础的教育,对意义的诠释甚至是即兴的,缺乏从构思到表达的深度教学设计”。①王帅:《图像认知逻辑与知识教育图像化辨正》,《教育研究与实验》2020年第4期。在课上让学生浏览视频图像后就直接开始所谓的反思,让知识教育要么似是而非,容易混淆,要么过多依赖个体顿悟,缺少对视频图像内在逻辑和总体设计的理性思考。

其二,观看者在解读图像时,其自身视域应该前后相关。

对教育研究而言,视频图像数据就像一面镜子,能够让研究者看到教育过程和细节,但同时,这面镜子也只是窥探镜,只能看到我们希望看到的内容,这主要取决于研究者自身的“视域”。“前理解或前见是历史赋予理解者或解释者的生产性的积极因素,它为理解者或解释者提供了特殊的‘视域’(Horizont)。视域就是看视的区域,它包括了从某个立足点出发所能看到的一切。谁不能把自身置于这种历史性的视域中,谁就不能真正理解传承物的意义。”②汉斯-格奥尔格·伽达默尔:《真理与方法》,洪汉鼎译,商务印书馆2016年版,序言。巴特(Roland Barthes)说:“任何图像都是多义性的,它潜在于其能指下面,包含着一种‘浮动’的所指‘链条’,它的读者可以选择其中某些,而不理睬另一些。”③罗兰·巴特:《显义与晦义》,怀宇译,百花文艺出版社2005年版,第28页。这也提醒教师,一方面要明确视频图像的多义性及其成因,另一方面要充分利用这种多义性引导学生发展深度思维、理性思维。

结语

基于本体论的图像学取向关注的首要问题是:教育和教育研究为何要引入视频图像?视频图像究竟有何无法替代的优势?这两个问题的回答,涉及图像、教育与人三者之间的关系。明确“图像-教育-人”之间的互释互构,有助于打破已有图像学取向的单一模式。在原点问题的追问中,本体论取向致力于形成教育视频图像研究的新面貌:一是形成“微观-整体”相结合的研究视野,转变仅有细节探微、没有整体观照的研究风格;二是形成“外在展示-内在逻辑”相关联的研究取向,丰富仅用图像证实或证史、忽略图像内在逻辑的研究取向;三是形成“方法-生命”相结合的研究立场,转变强烈的“技术取向”和“方法取向”,转而拥有生命取向。