《波约拉的女儿》主题的织体-音色形态及其衍变

2022-06-14林桢邦

西贝柳斯交响诗代表作《波约拉的女儿》的主、副部主题都具有乐器交替演奏的线状织体形态,以及乐器色彩更替的音色形态。首先,文章在分析主、副部主题织体—音色形态的基础上,研究其在乐曲中的衍变;其次,将本曲主题塑造手法与西贝柳斯其他交响诗中的同类手法进行对比,探究该手法在本曲中使用的特点;再次,研究主题的音色形态在全曲中的布局;最后,综合论述本曲主题织体—音色形态衍变技法使用的前瞻性及深层原因。

一、《波约拉的女儿》的题记和曲式

《波约拉的女儿》(下文简称“女儿”)作于1906年,是芬兰作曲家西贝柳斯创作中期的重要交响诗。西贝柳斯为《女儿》写下了题记,讲述了年老的英雄维纳莫伊宁钦慕波约拉女儿的美,向其求爱,因没能满足波约拉女儿苛刻的条件而遭到拒绝。老英雄在受到伤害和嘲讽之后,重新踏上孤独的归程。题记全文[1]如下:

维纳莫伊宁,年老而诚实。

驾着他的雪橇向家乡游历,

从黑色的波约拉国度而来,

從昏暗的歌唱的土地而来。

听啊!什么声音?他仰头往上瞥——

在那昊天之上,有一道彩虹,

波约拉的女儿正坐在上面纺织,

在轻盈的蓝色中,如此光彩照人。

他颤栗、沉醉于她的美,

“请下来,到我这里来,哦,美人!”

他如此恳求道,她故作害羞地拒绝了。

当他再次恳求时,她提出了要求:

“您必须将我的纺纱杆

变成我渴望已久的物件:一艘船,

向我展示您那令人惊奇的神力——

然后我会怀着最大的愉悦跟随您。”

维纳莫伊宁,年老而诚实,

他勤快地苦干,摆各样的姿势,到处寻找……

但一切都是徒然。

啊,正确的咒语,

永远不会被发现!

英雄满腔怒火,受到剧烈的伤害,

因美人将他彻底抛弃,

他跳上雪橇……继续前行!

此时他再一次昂起了头。

英雄永远不会失去他的力度,

心中痛苦被他抛在身后。

回忆中的温柔音调,

为他带来希望并点亮忧伤。

此题记有缘起、发展、高潮、收束等部分,形成浑然一体的叙事链条,与《女儿》的乐曲主题、曲式结构有着明显的对应关系,整首乐曲是对题记的生动诠释。

乐曲结构是以奏鸣曲式为基础的“单乐章混合曲式”(见表1)。作曲家在奏鸣曲式的基础上,吸收了套曲结构原则来创作乐曲。从《女儿》题记与曲式结构的对应关系来看,奏鸣曲的引子和呈示部的主部,关联题记第1段内容,描写英雄驾着雪橇的场景;呈示部的副部展现题记2—4段的内容,描写英雄遇见波约拉女儿,并向她求爱,发出邀请;展开部展现了题记第5段的内容,描绘英雄拼尽全力完成波约拉女儿要求的“造船”任务而失败;再现部的主部展示了题记6—7段的内容,描绘英雄受到伤害,重新坐上雪橇前行;再现部第221小节至乐曲结束,则是一段文本之外的慨叹。乐曲中的指向性主题或音乐形象,分别为“英雄”(对应主部主题)、“叙述者”“雪橇”“波约拉女儿”(对应副部主题)、“纺纱”“颤栗—震惊”“焦急—不安”“嘲讽”“造船”“嗟叹”等。作曲家通过调配乐队编制[2]中的乐器组合来塑造这些主题和音乐形象。

本文试图通过分析《女儿》乐曲主题的织体-音色形态及其衍变,揭示西贝柳斯运用这种独特技法的意义和技术内涵,以期从中学习和借鉴。

二、主、副部主题织体—音色形态的塑造

《女儿》的主、副部主题都由不同乐器交替演奏完成,具有线状织体形态。这两个主题含有织体类型划分的“多义性”和配器技术解读的“多样性”。所谓织体类型划分的“多义性”,指的是这两个主题既可以看做构成对位关系的两条或多条旋律,也可以看做合并而成的单一旋律线。所谓配器技术解读的“多样性”,指的是织体中乐器之间的关系,既可以解释为“呼应”,也可以解释为“转接”。

主部主题(见谱例1)由E.Hn与2支Cl.配合完成。其织体形态模棱两可,既可以看成2件乐器相互“嵌套”的单一旋律,也可以解读为形成对位关系的两条旋律。第15—18小节解读为两条旋律时,上层旋律的内部小结构为aaba,形成起承转合;而下层旋律的小结构为abab。第19小节以后,对比的旋律片段逐渐合为一体。

第16、18小节第一拍Cl.Ⅰ声部从前一小节延续下来的音符,成为制造织体“歧义”的焦点。织体的“多义性”,造成于音乐语言“句法”层面的 “双关”,不但带来新鲜的听觉感受,还显示出材料发展、音色搭配、配器方式上生机勃勃的展开潜力。

谱例1:

声部数量的两种解读方式,使该主题使用的配器技术也具有两种解读角度。看成单一声部时,乐汇之间的配器技术可以解释为“转接”;看成两条旋律的对位时,则可以解释为“呼应”[3]。从“转接”角度,我们可以发现,作曲家在同一声部中完成了线条的交替陈述,声部连接方式分为三种:接口连上的、接口没连上的、接口没连上并带有延音的。从 “呼应”角度,我们又可以发现,两条旋律中相似材料构成的乐汇交替出现,在节奏与音高上显示出模仿关系,形成了E.Hn.与Cl.的音色对比[4]。BB3ACCAB-3443-4C6C-A71D-E4C3797BF7BB

该主题的音色形态,在音色交替中由简到繁。首先,由木管乐器的两种纯音色进行交替。E.Hn.使用了音色较暗、略带鼻音的中低音区,Cl.也使用了其深沉、浓厚的沙吕莫音区,符合题记中英雄来自“昏暗的歌唱的土地”的设定。之后,该主题采用Cl.与E.Hn.同度奏的混合音色与Cl.的纯音色进行交替。木管乐器交替演奏产生的音色对比,与力度的强弱变化相互配合,表现在远景视角中,英雄明明暗暗的身影在风雪里穿梭。

谱例2:

副部主题(见谱例2)由多件木管乐器参与完成。其织体仍具有“多义性”,既可以视为多个声部线条配合的复调织体,也可以归并、串联为一个大的旋律线条(剔除声部交叠时的长音后)。解读为复调织体时,Ob.Ⅰ(旋律线条1)和E.Hn.(旋律线条2)之间先进行 “呼应”,在音高、节奏上形成模仿关系,在音区、音色上形成对比关系。第60小节,在E.Hn.声部的延续音之上,2支Fl.与1支Cl.构成的“旋律线条3”以对位方式进入。而第61、63小节,原本同度依附于Fl.低声部的Cl.声部演奏1小节的长音,又分裂出一条新的对位旋律(旋律线条4)。第60—64小节,织体的两种解读方式,使得2支Fl.构成的8度奏旋律线条与Ob.Ⅰ的旋律线条间的配器技术,既可以看成“转接”,也可以看成“呼应”。

音色形态方面,副部主题与主部主题逻辑相同,先由木管乐器做单乐器、纯音色的对比,然后由8度奏的混合音色与单线条的纯音色进行对比。由简到繁的音色安排、音色与织体厚度的对比,使得该主题于线条的对立、统一中展现出模棱两可的美感。

三、主题织体—音色形态在呈示部、再现部中的衍变

主部主题于第41小节再度出现时(见谱例3),产生了新的变化。与之前相比,投入乐器的数量大幅度增加,旋律线条加宽,织体厚度加厚,织体 “多义性”的解读方式依然存在。

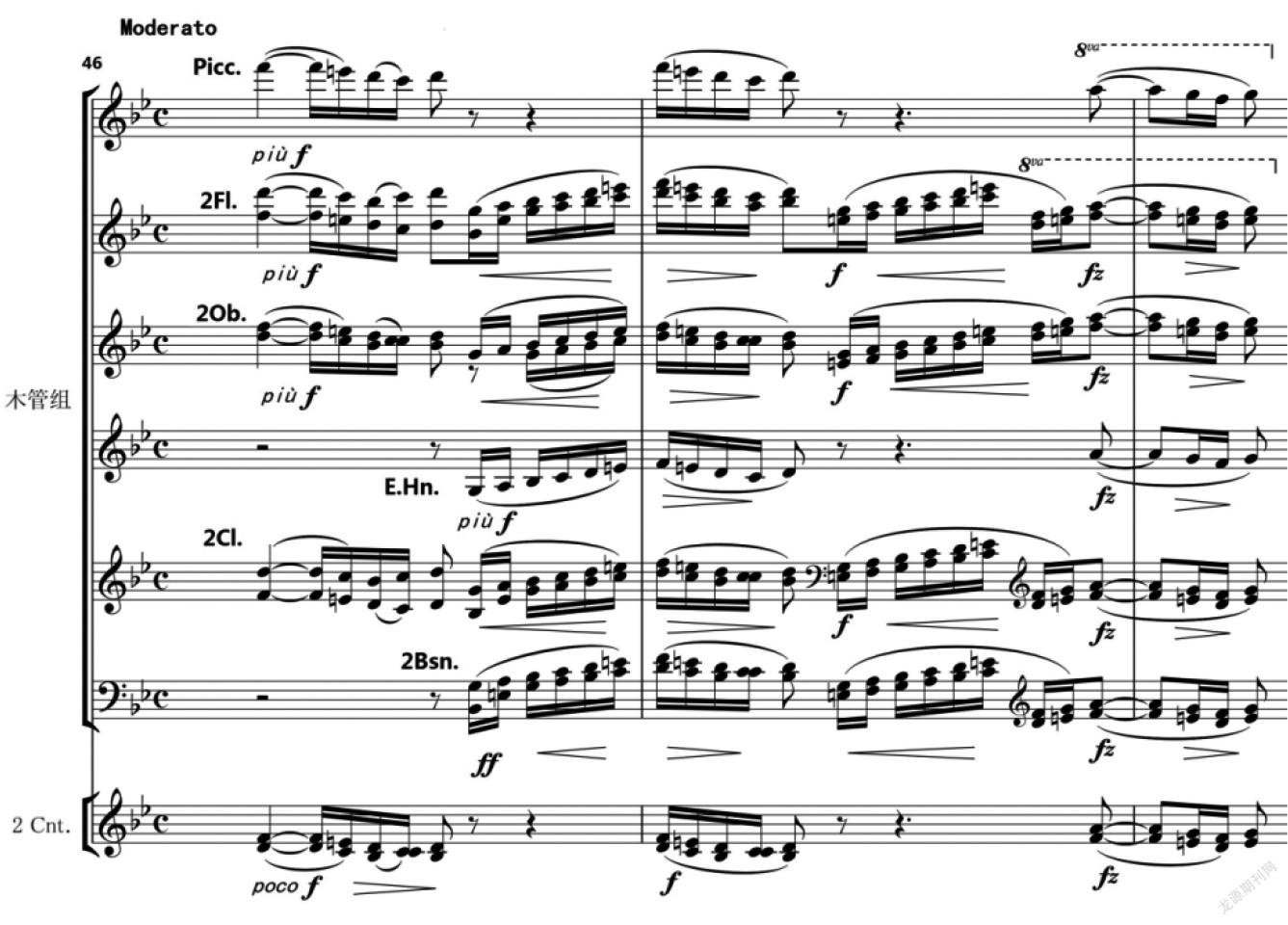

第41小节,旋律线条可分为上下两股,都为两聲部的和声性旋律(也含有少量平行四六和弦),并呈现出多种音程组合。2支Fl.、Picc.、2支Ob.演奏上股旋律线条,2支Cnt.(短号)演奏下股旋律线条,而2支Cl.则作为“黏合剂”持续演奏,将两股旋律线黏合在一起。两股旋律线的织体厚度的反差、音色组合的异中有同、音区的差异,使得音响具有空间对比。铜管Cnt.的加入,使主题陈述显得威风八面、生气勃勃。

谱例3:

从第46小节开始(见谱例3),旋律线条以两声部的和声性旋律为基础,向上、向下进行声部扩展,所有木管组乐器都加入演奏,使得旋律的音区覆盖范围迅速扩张至3个8度。随着乐器数目的增加,音色的复合性进一步提高,两股旋律线的厚度也接近了。2支Fl.、2支Ob.、2支Cl、2支Bsn.以双管结合的方式变为持续演奏的“黏合剂”,使得两股旋律逐渐融合为一个统一的线条整体。有趣的是,此处Picc、2支Cnt、E.Hn.则演奏旋律片段,分别对两股进行“强调”,这是从该织体形态中派生出来的手法。声部之间的“有进有出”配合,在伴奏音型的烘托之下描绘主部主题(英雄形象)情绪的高涨。

统观此处的音色形态,同主、副部主题首次出现时一样,也是由简到繁,从两股线条的音色分离到逐渐相融。区别是,此处的音色复合性增强,凸显的是乐器组合的对比,并通过2Cl.的贯穿性演奏来做两股线条的音色“中介”。

呈示部第98小节副部主题片段再次呈示时,织体也分为两股线条,分别交由木管组不同乐器演奏,在此不赘述。

谱例4:

乐曲以“动力再现”的方式进入再现部后,“主部主题”再度呈现(见谱例4)。织体方面,延续了线条对比到统一的思路。音色形态方面,由简到繁、音色复合—混合程度逐步增加的思路也不变,但具体手法上呈现出变化。

第161小节处,两股对比的线条分别交给木管组、弦乐组演奏,主要以8度奏的方式来陈述。第161—164小节,作曲家使用了一种巧妙的方法,达到部分重叠的“混合音色”效果。木管组8度奏旋律的上声部(Fl.Ⅰ+Ob.Ⅰ)重叠进一部弦乐(Vln.Ⅰ),弦乐组8度奏旋律的下声部(Vln.Ⅱ)则重叠进一支木管(E.Hn.)。这使得木管组、弦乐组的音色同中有异、异中有同。

第165小节以后,木管组、弦乐组分别进行了完整的旋律陈述。陈述方式转变为乐器组内部的交替演奏。例如,同一部乐器的不同音区(Vln.Ⅰ的高音区、低音区)、同种乐器的不同声部(Fl.Ⅰ/Ⅱ)、同家族的不同乐器(2支Cl.构成的8度奏与B.Cl.)的交替。这样的分配方式,加上弦乐弓法、木管呼吸上的区别划分,显示出作曲家依然在塑造着旋律的内在二声部对比。BB3ACCAB-3443-4C6C-A71D-E4C3797BF7BB

从主、副部主题在呈示部、再现部的衍变中,我们可以看出作曲家是如何通过配器技术逐步变化主题线条。他在同样的织体音色框架之下,通过旋律形态的变化、织体厚度的增减、声部的拆分与搭配、音色的组合与对比、混合音色比重的增减等手法,揭示主题所展现的情绪的变化,进而起到了推动文本展开的效果。

四、主题的织体—音色形态在展开部及乐曲细节处的衍变

在展开部中,主题的织体—音色形态的衍变则更进一步。它有时延伸为乐器组之间的“音色对置”(如第114—124小节弦乐组、木管组之间的对置),有时衍变为单纯的“转接”。音色对置、转接是较为常见配器技法,在本曲中,它们的织体—音色逻辑与主题的织体—音色形态呈强相关状态,所以笔者才将它们看作衍变的重要环节。由于本曲展开部的音色对置较为常见,在此笔者着重分析“转接”这种情况。

第127—132小节,是一个以木管组、弦乐组为主导的多声部转接片段(见谱例5),围绕乐曲“颤栗—震惊”形象的材料进行发展,表现英雄“造船”的忙乱。该片段主要使用合唱式织体,乐器组的音色鲜明对立,音色节奏迅速变化。

谱例5:

谱例5显示,该片段的主体是四声部的非功能性和弦序进[5],且没有明确的调性。每个声部按各自的目的运动,声部运动多用级进。第127小节起,上3个声部先做密集排列的平行六和弦运动,并于第130—131小节转变为开放排列的平行四六和弦运动。3声部的平行关系使得和弦色彩在变化中有统一。

转接先在木管组音色与弦乐组纯音色之间进行,经过数次交换,最后一个转接环节涉及三个乐器组的混合音色。声部接口都进行了细致的交接。作曲家根据转接带来的声部音区上行运动,调整了部分木管乐器的结合方式。而弦乐组内部“声部模仿”因素(见第127、129小节)的穿插,第129小节Cbsn.与Tuba同度重叠的对位因素的点缀,也增加了音乐的错杂感。第130—131小节,铜管组的4支Hn.以2声部的双轨转接方式(接口未连接),贴合进木管、弦乐组的和声运动。声部音区的上行发展,也为第131小节三、四拍铜管组密集和弦的进入留出了足够的内声部空间。第132小节,最终迎来了混合音色的乐队全奏。

总体来看,这个转接片段通过音色节奏快速片段,烘托出展开部音乐情绪的一个高点,在织体形态上吸收了之前“线条对比”的因素,在音色形态上则维持了音色鲜明对立、由简至繁、音色混合程度逐步加强等特点。因此,这个转接片段是主题织体—音色形态的再发展。

展开部之外,主题的织体形态(不包括音色因素)还以“转接”面貌多次渗透到乐曲细节处。例如,第22—23小节(见谱例6),Vln. Ⅱ与Vla.旋律的相互转接、模仿,体现出舞台上发音位置的变化的趣味。音色方面虽无对比,但织体形态却有来源。

谱例6:

从第210小节最后2拍起至第220小节为止,弦乐组的音型化伴奏材料进行多层次的转接。每部弦乐都采用了二声部的分部奏构成转接,上声部演奏音型的头两个音,下声部则演奏音型的后两个音(见谱例7)。音型反复演奏,从D.B.声部开始逐层增加,最后扩展至整个弦乐组,音区覆盖了4个8度。这样的音型转接可能出现在任何乐谱中,但是它在本曲中的出现,很难让人不联想到主题的乐器相互配合的织体形态。这个精巧的小设计,是主题织体形态衍变的一个小环节。

谱例7:

通过上述的分析,我们可以看到作曲家是如何抓住主题织体—音色形态这两个方面的特征,将其贯穿到乐曲的不同段落,扩展到不同的纵向乐器组合中,最终形成一种控制全曲的结构力。

五、本曲主题塑造手法与西贝柳斯其他交响诗同类手法的对比

使用不同乐器相互配合的方式塑造主题,是西贝柳斯交响诗创作中的常用手法。除了本曲,他不同时期交响诗《列敏凯宁与岛上少女》(1895—1896)、《潘神与埃科》(1906)、《海妖》(1914)的主题中也都使用过此类手法(见谱例8、9)。

谱例8 :《列敏凯宁与岛上少女》回旋曲的主部主题

谱例9 :《海妖》回转曲式的B段主题

西贝柳斯的这个手法使主题的音色、织体丰富而具有变化,使音响更为立体,偶尔还会产生织体“模棱两可”的多义性。

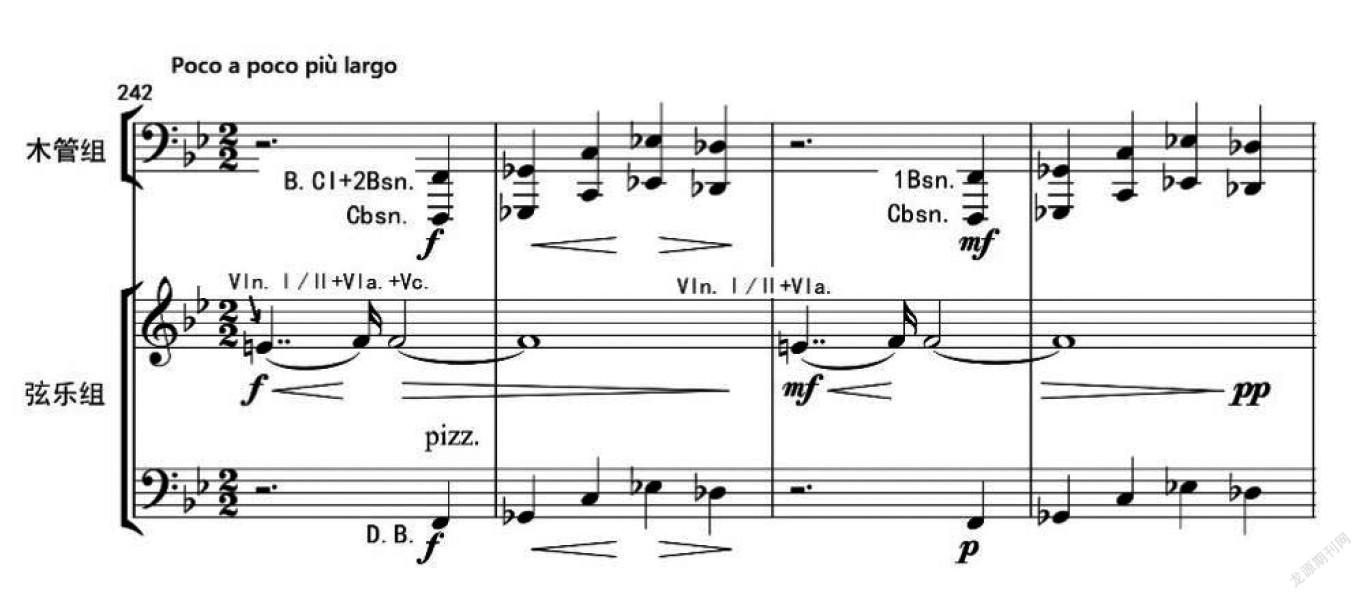

本曲對这种手法的运用,与作曲家在其他交响诗中运用的区别在于:其他交响诗中,这种手法仅仅出现在主题里;而在本曲中,作曲家抓住该手法造成的主题音色形态与织体形态两方面特征,有意识地在后续乐曲中对它们进行保持、渐变。正是这种有意识的关注与发展,使得这相互依存的两个方面就像种子,生根发芽,最终长成大树,从而具有了结构意义。该织体音色形态的变型甚至在乐曲即将结束之时,还在发挥其作用(见谱例10)。BB3ACCAB-3443-4C6C-A71D-E4C3797BF7BB

谱例10:

作曲家有意识地在曲中对主题织体即音色形态进行贯穿,目的何在?笔者认为,是因为本曲故事蜿蜒曲折,主题形象众多,为了避免音乐陷入零散,作曲家使用了另一层控制结构的方式。除了“奏鸣曲—套曲”结构、主题与全曲基本动机材料的约束之外,作曲家导入一个贯穿性的织体即音色框架,并依靠其“本体”及其衍变来串联文本的众多形象,这使得乐曲更有凝聚力,使所表现的文本形象在听觉上更统一、鲜明。

六、主题的音色形態在全曲中的布局

笔者聚焦于主题音色形态这一音色元素,就其在乐曲中的布局做一个考察。杨立青在《管弦乐配器教程》指出,研究配器布局,“就是一个‘理顺作品中音色元素与其他所有(或主要)因素的一系列关系(甚至,超出作品自身之外的某些关系)的过程。”[6]杨立青所说的“超出作品自身之外的某些关系”,在本文中可以理解为主题的音色元素与题记中多种形象的关系。

题记中的形象在乐曲中能找到对应的多达十几个,包括英雄形象、雪橇形象、仙女形象、颤栗—震惊、嗟叹等,作曲家为这些形象设计了相应的配器方案,其中英雄形象(对应主部主题)、仙女形象(对应副部主题)和造船形象(位于展开部)等,都采用了主题的音色形态。

如表2所示,主题音色形态主要运用于本曲曲式结构如下位置:①主、副部主题;②呈示部与再现部主部主题的反复陈述处;③展开部。全曲各段落中,主题音色形态的布局(见表2第4列)以3个乐器组结合的展开部“造船”形象为轴,呈现一种对称的关系。其中,再现部主部主题第一次陈述与呈示部主部主题的第一次陈述相比投入的乐器多,音色混合的程度也较强,形成了同主题的不同音色呼应。此外,主题织体框架外其他声部音色的安排,也符合对称的音色布局。

统观全曲总的横向音色布局,在乐曲的呈示部,主题、形象先由独奏乐器的纯音色来表述;随着文本叙事的推进,主题、形象也由纯音色逐渐向混合音色过渡,参与演奏的乐器数量也逐渐增加;在副部主题呈示以后,主题、形象的音色设计趋于多样化、个性化,由不同乐器组或丰富的乐器组合来演奏;在乐曲的高潮和结尾部分,主题、形象由乐队全奏来陈述;乐曲的再现部分,主题、形象的音色混合程度,要高于呈示部。全曲横向音色布局的逻辑,与主题的音色形态相类似,呈现出由简至繁,音色混合程度逐渐增加的特点。

七、本曲主题织体—音色形态衍变技法使用的前瞻性及深层原因

音色和织体,这两个音乐要素受到了20世纪作曲家们的极大关注。本曲创作于1906年,即以主题织体—音色形态做结构力,正好涉及这相关联的两方面。本曲对主题的音色塑造,符合晚期浪漫主义“频繁变换乐器音色,将连贯的音色线条加以切割”[7]的管弦乐写作习惯。其主题线条,不仅从音高的维度,也从音色、音响的维度获得了一种形态。然而特殊的是,其音色形态,在全曲中构成具有内在逻辑的音色运动。音色在本曲中,变成了一种结构性力量,不再是一种装饰;作为音色载体的织体,也成为一种组织手段。而同时代的作曲家,多数还在聚焦音高、调性、主题、动机的衍变与发展。这正是西贝柳斯在创作中与时俱进、甚至有前瞻性的一个例证。

将本曲主题的音色处理与勋伯格、韦伯恩“音色旋律”技法相对比后发现,它们都产生结构力。西贝柳斯在主题中的音色形态,以音色的交替和变换为逻辑,在形式上与勋伯格、韦伯恩的技法类似,但也有不同之处。一是西贝柳斯的主题音色处理仅仅在局部使用,而勋伯格、韦伯恩则在乐曲中全面使用;二是勋伯格、韦伯恩将音色的重要性,提升到与音高、节奏齐平的位置,“改变旋律音高在习惯上所占的统治地位”[8],而西贝柳斯则音高为主、音色为辅;三是勋伯格、韦伯恩的音色可以产生整体性功能与结构力,而西贝柳斯则把交替的音色形态作为一种“主题性”的用法,通过贯穿、衍变来做一种局部的结构力。当然,由于个人美学追求和创作观念的不同,西贝柳斯的主题音色处理不像前者那么新锐,这也是不能苛求和可以理解的。

《女儿》创作一年以后的1907年,西贝柳斯与马勒谈及交响曲对的性质时说到,他“所欣赏的是交响曲的风格、曲体的严格,以及使所有的动机之间建立一种内在联系的深刻的逻辑性”[9]。本曲主题织体—音色形态的塑造及衍变,其深层原因何尝不是为了增加一层内聚的逻辑性呢?

注释:

[1]该题记中文由笔者翻译。

[2]本曲采用了3管乐队编制。具体编制如下:木管组在长笛、双簧管、单簧管(?B)、大管各2支的基础上,增加了短笛、英国管、低音单簧管(?B)、低音大管各1支。铜管组圆号(F)、小号(?B)、长号、大号分别为4、2、3、1支,外加2支短号(?B)。打击及色彩乐器组包括定音鼓和1台竖琴。谱例中的乐器都以实际音高记谱。

[3]区分“转接”“呼应”的关键是看声部数量,“转接”是1个声部内的线条交替,而“呼应”则是2个或多个声部的线条交替。

[4]“呼应”通常在音色、音区上形成对比。此处虽未在音区上形成对比,却形成了音色对比。

[5][美]库斯特卡:《20世纪音乐的素材与技法》,宋瑾译,人民音乐出版社,2002年版,第7页:“这种序进经常是我们称之为声部进行和弦的结果。”

[6]杨立青:《管弦乐配器教程》(下),上海音乐出版社,2012版,第1497页。

[7]杨立青:《管弦乐配器风格的历史演变概述(二)》,《音乐艺术》1986年第3期,第25-36页。

[8]彭志敏:《新音乐作品分析教程》(下),湖南文艺出版社,2004年版,第673页。

[9][芬兰]N.林波姆:《西贝柳斯》,陈洪译,音乐出版社,1962年版,第76页。

林桢邦 中央音乐学院作曲系2020级配器方向博士研究生在读BB3ACCAB-3443-4C6C-A71D-E4C3797BF7BB