积极暗示对幼儿捣乱行为的有效性研究

2022-05-30邓燕琴

邓燕琴

摘 要:心理暗示是人或环境以自然的方式向个体发出信息,个体无意中接受这种信息,从而做出相应反应的一种心理现象。暗示有积极和消极的作用。3岁幼儿自我意识开始萌芽,随着探索范围的扩大、认知能力的发展,常常出现捣乱行为,而且极容易受外界暗示影响。笔者通过涵涵的个案行为进行研究,根据涵涵的气质特点,采用积极暗示法对其进行行为干预,引导其融合班集体,减少捣乱行为,达到预期的目标。

关键词:积极暗示;幼儿捣乱行为;行为干预

心理学将人的气质分为四种类型,即多血质、胆汁质、粘液质、抑郁质类型。其中,胆汁型的特点为:精力充沛,情绪发生快而强,言语动作急速难于自制,内心外露,率直,热情,易怒,急躁,果断。从涵涵的行为表现可以初步拟定他的气质类型为胆汁型,胆汁型的人最容易接受心理暗示。暗示法有积极暗示法和消极暗示法,实施的效果是否一样?使用积极暗示法来纠正幼儿捣乱行为是否有效?具体是哪些方法?

一、测定基准线:以一周内随机选取其中一个半天生活观察

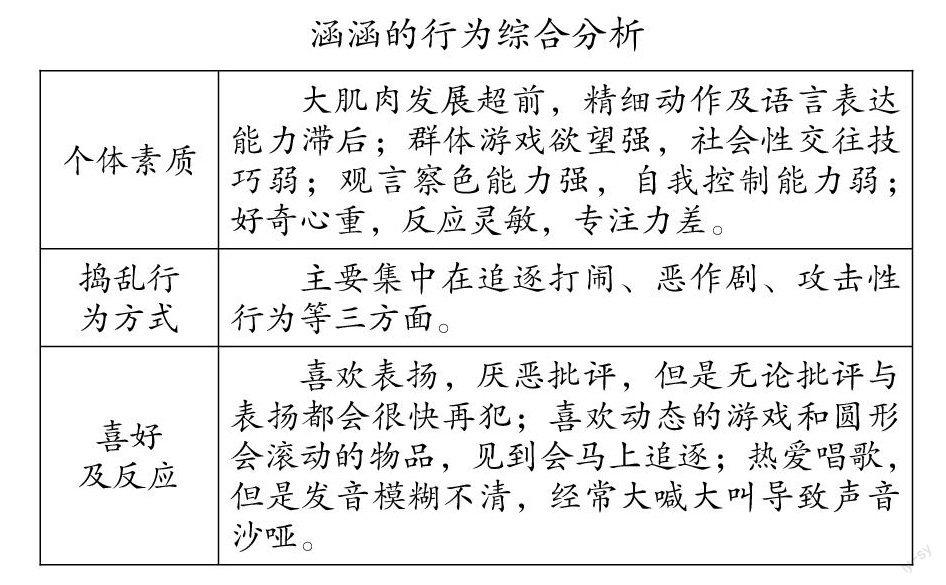

为观察涵涵的行为表现,笔者随机选取一周内的一个半天对涵涵的日常生活进行观察,作为行为的基准线,选择的同伴捣乱对象集中为反应较大(立即追打,但又不够力气的)或弱小的(只会哭诉的)。涵涵每次出现捣乱行为后都会悄悄地观察教师的反应,教师生气责备,涵涵对抗又惊恐,伺机躲避;若教师置之不理,他就变本加厉。(具体行为如上页表所示)

二、幼儿行为综合分析

三、积极暗示法干预

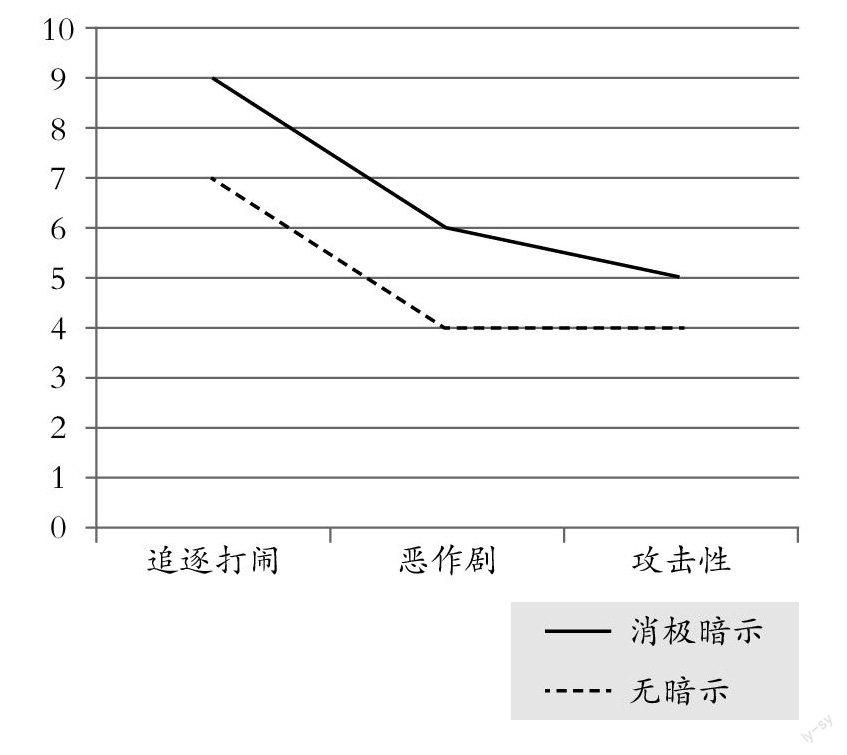

暗示法有积极暗示和消极暗示两种。现代教育家、儿童心理学家陈鹤琴认为,教育幼儿,最好用积极的暗示,不要用消极的命令。根据观察数据分析,教师无意中使用控制、口头禁止等方式,幼儿的捣乱行为对比无暗示,反而增加,特别是追逐打闹的情况,出现比较频繁,幼儿以剧烈奔跑的方式发泄情绪,排解怒气。如图:

根据数据分析,消极暗示带来负面影响的情况,教师剔除消极的做法,选取积极的暗示方式,对涵涵进行行为干预。如用正确的动作、正面的语言、优秀的音乐作品和趣味游戏等等。

(一)体态语暗示

针对胆汁质学生非常躁动的行为特点,体态语在安静的情况下进行,大大减少语言轰炸,更适合胆汁质的涵涵。

1. 直接介入暗示法

教师预判涵涵即将出现捣乱行为前,马上以表情、动作和手势提醒他,吸引他的注意力,预防出现捣乱行为。午餐后涵涵扛着扫把准备挥舞,教师拿另外一把扫把轻轻地扫地,示意他放下扫把一起扫,涵涵看见也会模仿着扫地。

涵涵不洗手就拿吃的,不理会同伴的提示,教师就拉着他的小手带他到洗手台旁,表情夸张地表扬他,并在班上宣布涵涵的手洗得最干净,让他来当裁判员。涵涵喜欢表现自己,有责任感,喜欢指挥跑步发指令等等,都没有人比他更专注更有气势。涵涵存在感强烈。

2. 趣味游戏暗示法

儿童教育家陈鹤琴认为,幼儿是喜欢玩游戏的,视游戏为命,而游戏又是幼儿园的基本教育活动,游戏容易让幼儿进入情景,符合幼儿的心理特点。

益智区里,亮亮在玩操作按规律穿彩珠的益智学具,涵涵走过去抓起一把彩珠用力掷在地上,彩珠哗啦一声弹射到活动室的每个角落,在场的幼儿马上丢下当前的玩具去捡,场面一度混乱,涵涵洋洋得意。教师不动声色,拿着一个糖果罐子,说:“彩虹糖要回家喽!”幼儿嘻嘻哈哈地把捡到的彩珠送入罐子。涵涵又想重复刚才的动作,教师抓住他的小手,用微笑的表情示意他:“我们玩更好玩的。”安置涵涵坐下后,教师取出大小、颜色、材质都不同的珠子各一筐,共有四种,不锈钢碟子、塑料碟子和瓶子各一个共四个。整齐对应地摆好桌面,然后抓起一把撒入不锈钢盆里。悦耳的声音让涵涵大悦,他也模仿教师抓起珠子撒落。教师在旁念:“大珠小珠落玉盘。”涵涵也跟着念。教师重复刚才摆学具的动作,涵涵明白只有收拾好、摆好了才可以开始玩。涵涵在益智区感受彩珠撒落在各种容器的声音和撒落盆里的弹跳现象,被深深吸引,专注探索时长为13分钟,期间没有离开座位。

美工区里,斯斯哭诉涵涵乱画、還撕毁她的作品。涵涵在一旁等着教师责备。教师微笑地安抚斯斯,示意涵涵道歉,并找一个纸皮箱画一个圆形,口念:“吹出一个泡泡”,再画一个,口念:“两个泡泡”。教师示意涵涵用笔来“吹泡泡”。涵涵非常乐意,在教师的赞扬下,涵涵把整个纸箱表面都画满了“泡泡”,坚持了7分钟。教师知道涵涵对声音感兴趣,便提供一个自制的戳针(安全,不会戳伤人)在其中一个“泡泡”上扎一下,口念:“嘭,泡泡破了!”涵涵也学着教师的样子,每个“泡泡”都扎一下,扎破纸皮的声音特别清脆,让涵涵非常愉悦。游戏化的活动,更容易让幼儿沉浸其中,获得快乐。

在游戏“小狗捡骨头”中,教师举着小圆筒,用提示语暗示:“我想让跑得又快,又有力气的‘小狗去捡。”其他幼儿还没做出反应,涵涵已跑过去捡了,他自认为符合条件。见教师没有反对,他每次听到这句话都会冲出去。教师说:谁站得笔直谁去,涵涵就会站直等着教师“扔骨头”。这样来回奔跑的游戏让涵涵非常快乐,也可以释放他多余的精力,还能养成听指令的习惯。

在“数星星”游戏中,教师与幼儿目光对视,寻找最亮的一颗星星(幼儿的眼睛)。这个游戏很快吸引涵涵的目光,教师故意把目光投向涵涵并停留久些,涵涵就特别自豪;与所有幼儿对视时,每个幼儿都觉得自己是最亮的星星。教师用优美的词汇描述幼儿眼睛像满天的星星镶嵌在太空,小班幼儿兴趣盎然,很容易进入情景。

在“眼睛里的教师”游戏中,教师假装说把自己弄丢了,在某个幼儿眼睛里找到了。谁的眼睛看着老师,老师就会出现在谁的眼睛里。这一招特别奏效,涵涵很快就注视着教师,希望自己眼睛里出现教师的样子,一直坚持到游戏结束。

3. 语言暗示法

“唱双簧”提示法,教师之间假装自然对话,对涵涵的行为进行正向描述,以设定合理期望目标,导引其就范。

教师正在组织幼儿谈话,涵涵处于游离状态。教师对保育员说:“李老师,我觉得涵涵今天特别帅,他的腰背挺直,眼睛亮晶晶地看着老师可有神了。”保育员马上接话:“他还特别专注,耳朵又灵,老师说什么他都能听清楚。”教师经常以这样的聊天形式,把涵涵导引至预期的发展目标,慢慢形成默契。

有一次涵涵拿着毛巾乱甩,教师说:“昨天涵涵擦桌子擦得可干净了,他今天又想帮忙擦桌子了。”保育员马上接话:“对呀,我特别喜欢涵涵擦桌子。他会把抹布对折,从里面往边上擦,还会用骨碟接着桌面的饭粒。”教师之间表面上是聊天,实际上是对涵涵做出暗示,涵涵就在这种导引中不知不觉地作出相应的反应。

4. 音乐暗示法

音乐能带给人各种情绪体验,不同的音乐有不同的效果,对人的心理影响也不尽相同。

《荷塘月色》是班上幼儿喜欢的音乐之一。午餐前教师弹奏《荷塘月色》,幼儿扮演荷花仙子随音乐翩翩起舞。涵涵又开始搞恶作剧了,一会儿揪辫子,一会儿推搡,一会抱住别人不让动。

涵涵有观看川剧变脸的经验,模仿得有板有眼,眼神动作精准,认真的态度与笨拙的动作常常逗得教师笑个不停。教师不动声色,继续弹奏,并说:“只有荷花仙子太单调了,如果有四川变脸就更美妙了。”涵涵听到马上开始表演变脸,逗得大家都开怀大笑。后来,只要教师弹奏《荷塘月色》,涵涵就立即表演川剧变脸,小朋友都爱看,涵涵就越发卖力表演。逐步减少恶作剧出现情况。

为了纠正涵涵乱扔玩具的行为,教师用涵涵喜欢听的曲子《森林音乐会》定为收拾玩具的指令,涵涵能在音乐结束之前收拾好,教师就夸奖他。每次播放音乐,涵涵都能马上做出行动。逐步减少乱扔玩具的现象。

从上图数据可以看出,积极暗示法符合幼儿心理特点,捣乱行为次数骤减。教无定法,贵在得法。教师能够细心观察幼儿,针对幼儿气质类型的心理特点,制定相应的方法,使幼儿的捣乱行为得以纠正。