“教学生学会思考”的案例分析

2022-03-27李锋雷

摘 要:涂荣豹教授构建的“数学教学设计原理”是一个完整的逻辑体系,其基本原理是“教学生学会思考”原理. 结合该原理,对中学数学教学中一些常见的案例进行分析探讨.

关键词:数学教学;教学原理;实践路径

一、引言

数学是一门非常特殊的学科,数学研究的对象是形式化但具有抽象性的思想材料,人们能看见的只是它的形式化符号,但符号本身并不是数学材料,隐藏在符号背后的思想才是真正的数学,而这种思想本身就是抽象性的. 基于思想材料的抽象性,对其主要进行“思想实验”和“思想活动”. 数学的这种特点,使得数学教学本身具有区别于其他学科教學的特殊性,也使得数学教学存在着独特的教学设计原理.

涂荣豹教授构建的“数学教学设计原理”是一个完整的逻辑体系,其核心是“教学生学会思考”原理. 基于此原理,对其他几个原理进行分析挖掘,提出几点疑问:如何教学生学会思考?问题从哪里来?提出怎样的问题?问题提出后如何解决?教师如何引导?最终如何达到引发学生思考的教学目的?

下面基于“数学教学设计原理”,结合中学数学教学中一些常见的案例进行分析探讨.

二、“数学教学设计原理”的探讨

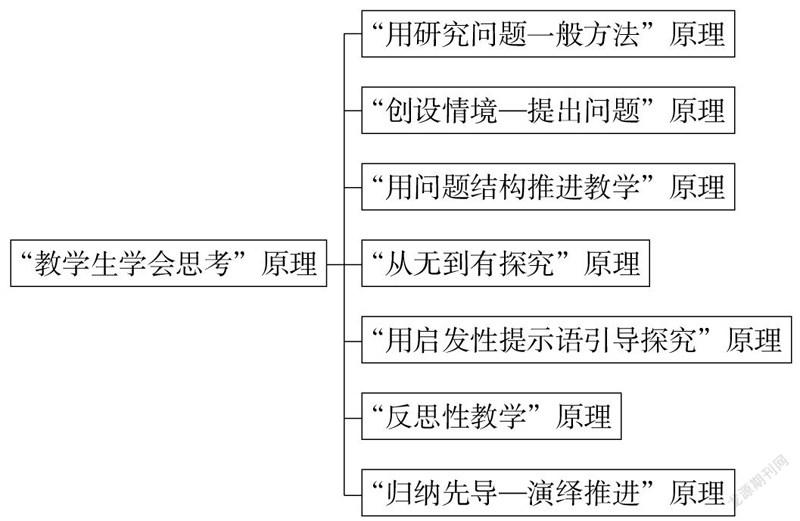

“数学教学设计原理”是一个完整的逻辑体系,主要包括:“用研究问题一般方法”原理、“创设情境—提出问题”原理、“用问题结构推进教学”原理、“从无到有探究”原理、“用启发性提示语引导探究”原理、“反思性教学”原理、“归纳先导—演绎推进”原理. 整体结构如下图所示.

1. 如何开展数学教学探究——“用研究问题一般方法”原理

我们先来思考一个问题:教学是教学生学什么?是学知识还是学思考?数学教学的本质是教学生学会思考,但是学知识是学思考的必经之路. 因此,在实际教学中,教师要教学生通过学知识来学思考. 那么,教师教学生学什么?从本质上来说,教师要教学生学提出问题、建构概念、寻找方法,以及研究问题的一般方法. 这些就是教学生学会思考. 荷兰数学教育家弗赖登塔尔认为数学学习是一种“再创造”的过程. 这说明学生学习数学本身就是一种研究活动. 数学教学的过程是学生在教师的引导下对新知识从“不知”到“知”的活动,本质上是对数学问题的一种研究活动,故研究数学教学必然要运用研究问题的一般方法. 在教学中,教师应该尽可能使用研究问题的一般方法使学生的数学学习处于一种研究状态. 那么,什么是研究问题的一般方法呢?数学问题是特殊的认知对象,研究数学问题的一般方法可以概括为六个阶段的思维模型,即提出问题、构建概念、寻找方法、提出假设、验证猜想和语言表述. 可以发现,所谓研究问题的一般方法其实是一个探究活动的过程. 在数学教学中,应该尽可能运用研究问题的一般方法进行教学.

例如,在“函数的单调性”这节课中,通过观察某地气温变化这样的情境提取数学信息. 容易发现气温变化的函数图象在某个范围内是“上升”或是“下降”的,这表明了函数在变化中所存在的一种普遍性质,对其质疑、联想进而发现并提出问题:如何用数学文字语言来刻画这种性质?(提出问题) 在这个问题的基础上,建构与函数单调性相关的数学概念、法则、结论和工具,为解决后续问题做好前期准备:数学上把函数的这种“上升”或是“下降”的性质称为函数的单调性,即“单调增”和“单调减”.(建构概念)仔细思考可以发现,这样的文字(定性)描述是不够精确的,因此考虑用数学符号语言(定量)描述. 继续思考,得到新的问题:如何用数学符号语言更加精确地描述这种性质.(寻找方法)在已有的概念、法则、结论的基础上寻找合适的方法解决问题:初步尝试图形化符号[“↑”]和[“↓”],发现仍然会产生歧义. 于是转换思路,根据以往经验,数量最不容易产生歧义,从而将图形化符号数字化,提出关于上述问题的一个解答:对[∀x1,x2∈a,b],且[x1<x2],如果有[fx1<][fx2],那么就称[fx]在[a,b]上是单调递增(提出假设). 结合已有的数学概念、法则等,经过一系列分析过程,通过举例(如通过一些已经学过的函数去验证或反驳该解答是否符合要求),最终产生正确结论(验证猜想). 验证所提供的解答之后,得到正确的定义,再用数学语言将解决问题的过程和结论准确地表达出来,即得到上述单调递增的定义,单调递减的定义可以类似得到(语言表述).

2. 问题从哪里来——“创设情境—提出问题”原理

在“用研究问题一般方法”原理中,我们知道需要先提出问题. 那么,问题从哪里来?我们不妨先思考一下:问题是为了什么?问题服务于什么?爱因斯坦说过,提出一个问题比解决一个问题更重要. 问题是数学的心脏,也是一切研究的源泉. 没有问题就没有创造,没有问题人类也就失去了活力,人类的发展就会停滞不前. 由此可见,提出问题是为了培养一种创造意识和创新精神. 创造始于问题,创造意识和创新精神皆起源于问题意识. 教学中能否促进学生树立问题意识,对学生创造意识和创新精神的培养至关重要. 著名数学教育家苏霍姆林斯基认为,在人的内心深处,都有一种根深蒂固的需要,那就是希望自己是一个发现者、创造者. 因此,在教学中,教师应该多给学生提供自主探索的机会,让学生体验知识“再创造”的过程. 教学艺术遵循的最高准则是学生自己提出问题、“创造”知识. 但是由于数学学科的特殊性,其研究对象是形式化但具有抽象性的思想材料,完全由学生自己提出问题不具有现实性. 因此,教师应该根据学生已有的知识经验和认知水平去创设具有探索性、启发性的问题情境,给予学生概念建构的机会. 需要注意的是,情境创设中所蕴含的问题要指向本节课的核心内容和数学对象的本质,从而便于学生理解并提出问题.

函数单调性的概念建构源自学生对图象进行观察思考、产生疑问、提出问题,继而进行一系列研究活动. 那么,如何保证大多数学生都能够通过观察思考产生疑问?这里就用到了知识之间的承前启后关系. 例如,在“三角函数诱导公式”这节课中,通过创设“以旧引新”的情境对学生设问:学习了任意角三角函数的定义,接下来你们想研究什么?或者你们会提出什么样的要解决的问题?通过设问引导学生思考,引出本节课的目标问题——怎样求任意角的三角函数,如怎样求出度数为[3 735°]的角的三角函数值. 这样的引入是十分“自然”的,因为任意三角函数的定义与求任意角三角函数是紧密相连的两个课题. 通过“以旧引新”的方式创设问题情境十分自然,利用初中阶段学习的旧知识“锐角三角函数”引出新知识“任意角的三角函数的定义”,同时在下一个阶段,通过旧知识“任意角的三角函数的定义”引入求“任意角三角函数值”这样的新知识. 由此可以发现,知识的新、旧具有相对性,知识是新知识还是旧知识取决于教学中具体的学习情境. 必须注意的是,引入情境的问题应该是最有自然联系和自然承接的问题,即先前知识与当前知识要有一定的内在联系,这样才能用先前知识作为“承前”材料,进而创设当前知识的“启后”情境.

3. 提出怎样的问题——“用问题结构推进教学”原理

提出怎样的问题,这就用到了“用问题结构推进教学”原理. 其中,包括每课问题化、问题结构化、解题教学化. 那么,什么是问题结构?如何用它推进?在“用研究问题一般方法”原理中,我们谈到了六个阶段的思维模型. 在案例中,可以发现前面几个阶段的最后都产生了一个问题,且由前一个问题的解决产生新的问题,引领着后一个阶段的发生,这些问题环环相扣,形成一种思维导向结构,所有问题解决后本节课的目标问题——单调性的定义自然得到解决. 由此可见,数学的发展离不开问题,数学研究先要提出一个问题,学生学习数学本身就是一种研究活动,而这种研究活动同样要先提出一个问题——目标问题. 因此,数学教学中的所有问题要形成结构,然后运用这样的问题结构推进教学,使其能够促进学生的思维发展. 也就是说,每节课都应该先提出一个目标问题,并以该目标问题进行逻辑化处理,进一步提出一系列子问题,最终通过子问题的解决实现目标问题的解决.

前面谈到要通过适当的情境引入来启发学生自主提出问题,进而引发思考. 那么,基于“熟悉的”情境提出问题之后,学生又该如何继续完成研究活动呢?也就是说,教师应该如何继续推进研究进程呢?这里就用到了数学解题中的程序化思维,即通过将目标问题分解为一系列子问题,再通过对子问题的解决阶段性地推进研究进程,最终达到目标问题的解决,即最终完成研究活动. 因此,解题教学能够给予中学教学一定的启示. 涂荣豹教授所构建的“数学教学设计原理”不仅可以用于前面谈到的“单调性”“三角函数”等概念的教学中,在一些解题教学中也同样适用. 例如,在“用向量法推导余弦定理”这节课中,通过“问题结构化、解题教学化”的方式,将余弦定理的概念教学转化为解题教学. 此时,新授课就变成新问题的解题教学课,教师就可以基于本节课的目标问题(余弦定理是什么)逻辑化处理得到的子问题,结合适当的启发性提示语“按部就班”地解决子问题,最终实现目标问题的解决. 值得注意的是,由于授课方式的转变,本节课的目标问题也随之发生了形式上的改变,即目标问题由“如何用向量法推导余弦定理?”变成了“已知两边及其夹角,如何求夹角的对边?”这样一个问题. 此时,原来的目标问题就变成了现阶段目标问题的解题方法. 在这个过程中,教师通过问题结构化的方式(为什么学习余弦定理?又为什么要用向量来推导?)来帮助学生树立先理解题意再寻找解题思路(边角关系可以转化为向量之间的关系)的意识,在潜移默化中提高学生分析问题和解决问题的能力.

4. 问题提出之后如何解决——“从无到有探究”原理

问题提出之后如何解决,这就用到了“从无到有探究”原理. 什么是探究?数学学习中原来没有的,现在把它变成有,这个“从无到有”的过程就是探究. 在“用研究问题一般方法”原理中,我们说到学生学习数学本身就是一种研究活动,而教师的任务是引导学生在研究活动中自己寻找解决问题的方法,这个研究活动的过程实质上就是探究学习的过程. 集合论创立者、德国著名数学家康托尔认为数学的本质在于它的自由. 数学探究是一个思维活动的过程,而活动的本质是要“动”,这里的“动”是指思维要动. 数学研究的对象是思想材料,对思想材料主要进行“思想实验”和“思想活动”,而“思想实验”实质上是人在大脑里用各种思维方式、方法对思想材料进行思维加工的心理活动,这种心理活动即为思考. 這里我们要注意的是,没有经过个人的探索和深入思考,一目了然的,不叫探究. 在教学中,教师应该根据学生已有的知识经验、认知水平进行适当的引导和启发,但是主要还是由学生自己来探究.

例如,在“创设情境—提出问题”原理中,谈到了“函数的单调性”这节课的目标问题——函数的单调性的定义是如何引入的?这个概念本来是没有的,教学中经过教师适当启发,引导学生思考函数的“不变属性”是什么,再通过观察几组函数图象初步发现函数的“不变属性”. 这个过程就是从“无”到“有”的过程,探究性也有体现,教师并非直接告诉学生函数的单调性是什么,而是引导学生自己探究思考. 这是目标问题的“从无到有”,在一些子问题中亦可如此. 解决“如何精准地描述函数单调性的定义?”这样一个问题,一开始的解决方法是“无”,经过探究后,发现文字语言不够精准,图形化符号“[↑]”“[↓]”也会产生歧义,最后选择用更为精准的数学符号语言描述,即解决问题的方法“有”了. 这是解决方法的“从无到有”. 子问题的产生也是一种“从无到有”,在产生子问题时,教师建立适当的情境,学生基于所展现的情境思考并产生疑问,继而提出问题,这里则体现了问题的“从无到有”. 子问题的进一步解决,最终引出目标问题的“从无到有”.

5. 教师如何引导教学——“用启发性提示语引导探究”原理

基于学生已有的知识经验和认知水平,一个数学探究活动完全由学生独立探究基本上是不可能的. 数学知识的学习可以看作一个师生共同合作的探究过程,自然离不开教师的引导. 因此,教师如何引导就是一个新的问题了. 教师既不能任由学生自主探究,也不能让学生“假探究”,此时可以采取“用启发性提示语引导探究”原理. 那么,启发性教学是什么?启发性提示语又是什么?启发性教学是指教师由近及远、由易到难地设计启发性问题,引导学生主动探究. 启发性提示语是一种遵循学生学习数学的心理规律、富有启迪学生思维的语言方式. 在教学中,教师通过启发性提示语引发认知冲突,从而引起学生的探究兴趣,形成有意义学习的动力,驱使思维活动得以发生、发展,以此进行深层思维. 奥地利著名科学方法论学者鲍波尔认为正是问题激发我们去学习,去实践,去观察. 可见,教师要经常使用启发性提示语进行教学,从而促进学生思考. 这里要注意的是,根据维果茨基的最近发展区理论,每位学生思维的最近发展区和思维水平不同,甚至有较大差异,教师在教学中应该设计不同层级的启发性提示语.

由前面的教学案例的探讨可以发现,数学教学活动是一种特殊的研究活动,而推进研究活动进程所使用的方式是问题的产生与解决. 学生已有的认知水平和数学材料的特殊性决定了数学探究的主要方式是引导式探究.“函数的单调性”这节课的目标问题的引入并不是由学生完全自主探究出来的,而是通过询问学生“接下来想继续研究什么?”引发学生思考,继而教师给出提示“在数学研究中,建立一个数学概念的意义就是揭示其本质特征”,最终让学生提出本节课的目标问题. 这里应该注意,教师若只是询问学生“接下来想要研究什么”这样的提示语,是无效的. 学生根据已有的知识经验和认知水平很难思考“建立一个数学概念的意义”是什么,教师进一步的提示语不可或缺. 例如,在提出假设的过程中,并不是所有学生都能快速从图象的上升趋势过渡到数学符号语言的描述. 在教学中,教师可以考虑设计不同层级的启发性提示语,尽量兼顾到不同水平的学生,使每位学生在自己现有的水平上获得发展. 这里需要强调的是,只设计了不同层级的提示语是不够的,受时间、地点等一系列客观因素的影响,在数学教学中兼顾所有水平层次的学生是不具备现实性的. 如何使用不同层级的启发性提示语显得十分关键. 可以采用“由远及近,分级提问”的形式,即要求只问不答,或先弱后强. 先问简单的问题,引发思考,不需要回答,可以让学困生和中等生通过思考使现有水平得到发展. 继续提问较难的问题,依次递进,使得优等生在其现有水平上也有所发展. 最终使每位学生都能在自己现有的水平上获得发展.

6. 如何引发学生思考——“反思性教学”原理

数学是一门特殊的学科,数学对象的抽象性、数学活动的探索性、数学推理的严谨性、数学语言的特殊性决定了正处于思维发展阶段的中学生不可能一次性地直接把握数学的本质,必须经过反复思考、深入研究、自我调节,即自我反思性学习. 那么,什么是反思性学习呢?反思性教学又是什么?反思性学习是针对操作性学习而言的,两者的区别在于后者以学会知识为目的,关注的是学习的直接结果,这是被动的、消极的. 我国著名教育家孔子说过,学而不思则罔,思而不学则殆. 在“用研究问题一般方法”原理中,我们也谈到数学教学的本质是教学生学会思考,但学知识是学会思考的必经之路. 我们不能停留在“半路”,而应该注重反思性教学,才能到达“终点”——教学生学会思考.

学生的反思性学习,要通过教师的反思性教学来实现. 一堂课上,教师要引导学生对数学探究中所涉及的知识、有联系的问题、所涉及的思想方法等进行反思,其本质就是让学生对自己的思考过程进行反思. 例如,对“通过几种函数图象的变化趋势得到函数单调性描述”进行反思,自己为什么想到根据图象的变化就归纳出了函数的单调性,反思得到的函数是否还有其他性质、是否也可以根据图象来得出诸如此类的问题. 可以发现,在反思过程中,学生会自然去回顾之前所经历的思路过程. 在回顾中,甚至可能收获“意外之喜”——根据函数图象得出函数的其他性质(奇偶性、对称性、周期性),有助于学生学习函数的其他性质.

7. 如何引发学生思考——“归纳先导—演绎推进”原理

数学不仅是演绎的科学,也是归纳的科学,是集抽象性、逻辑性、严密性、精确性、想象力、创造力于一身的科学. 鉴于数学知识的特殊性,数学教学中应该先运用归纳先导的方法让学生自主探究以发现规律、提出猜想,然后再通过演绎跟进的方法进行推理证明. 在“用研究问题一般方法”原理中,我们知道,数學教学本质上是师生进行研究活动的过程,对于大多数数学知识教学来说,先猜想再证明或者先探索再论证是符合数学活动规律的. 法国哲学家、教育家卢梭认为问题的目的不是告诉他一个真理,而在于教他怎么去发现真理. 数学教学的基础是教材——将数学家发现的知识以一种逻辑加工的数学形式,通过必要的订正、改进、修饰和组合等,以尽可能完美的形式公之于众,呈现为“概念—定理—例题—习题”组成的纯数学系统. 而数学家在发现知识过程中的基本概念和思想方法的产生、形成、发展直至完善所应有的痕迹已然丢失. 这给人一种假象,数学似乎只是一种毫无瑕疵的规则系统,而忽视了数学知识的产生和发现的过程,从而淹没了数学发现、创造、应用的真实思维过程. 把数学教学组成一个完全演绎的过程,舍弃数学发明、发现的探索过程是不符合学生的认知规律的.

在“用研究问题一般方法”原理中,我们谈到研究问题的一般方法可以概括为六个阶段,第一个阶段就是提出猜想. 例如,在前面多次提到的“函数的单调性”这节课中,第一步就是让学生观察某地气温变化之类的情境并提取数学信息,进行质疑联想,进而发现并提出猜想,这个提出猜想的过程就是基于对多组函数图象进行观察、归纳得出其共同属性(即“变”中的“不变”),然后通过严谨的数学符号语言对其进行严谨的演绎证明的过程. 又如,在提出假设的过程中,先基于已有的数学概念、法则对函数单调性的定义进行猜想,然后通过一系列分析进行检验(如通过一些已经学习过的函数去验证或反驳猜想,最终产生正确结论),从而验证猜想. 这里的一系列分析过程即为演绎过程.

三、结束语

涂荣豹教授构建的“数学教学设计原理”是一个完整的逻辑体系. 可以发现,每个原理之间并不是完全独立的,而是一个有机的整体. 这与数学学科本身有着密切的关系. 数学研究“量”与“形”,这么说难以感受数学的重要性,也很难联想到数学是现实的核心. 大家可以思考一下,有什么东西没有“量”与“形”的属性呢?换句话说,“量”与“形”是物质与事物的基本属性,不管是什么东西,它的这两个属性是摆脱不掉的. 数学研究的就是这些基本属性,这决定了数学的价值,也使我们明白数学是基础而重要的,因而说数学是现实的核心也就不足为奇了. 这也决定了数学教学与其他学科的教学有着本质的不同:数学研究的对象是形式化但具有抽象性的思想材料,对思想材料主要是进行“思想实验”和“思想活动”,而“思想实验”实质上是人在大脑里用各种思维方式、方法对思想材料进行思维加工的心理活动. 可见,数学教学活动就是学生在教师的引导下进行的思维活动. 因此,数学教学的本质就是“教学生学会思考”.

在数学教学中,教师引导学生提出问题,并提供机会让学生进行批评、反思,从而建构数学概念. 同时,教师通过引导学生掌握数学研究的方法在数学教学中渗透数学思想,从而有效达到数学学科核心素养的构建.

参考文献:

[1]涂荣豹. 数学教学设计原理的构建[M]. 北京:科学出版社,2018.

[2]段志贵. 教学生学会思考是数学教学的根本:访南京师范大学涂荣豹教授[J]. 中学数学教学参考(上旬),2019(1 / 2):8-11.

[3]傅赢芳,喻平. 从数学本质出发设计课堂教学:基于数学核心素养培养的视域[J]. 教育理论与实践,2019,39(20):41-43.

[4]涂荣豹. 谈提高对数学教学的认识:兼评两节数学课[J]. 中学数学教学参考,2006(Z1):4-8.

[5]周威. 解题教学中数学抽象素养的“问题提出”视角:以圆锥曲线专题的解题教学为例[J]. 中国数学教育(高中版),2020(7 / 8):34-37.

[6]李锋雷,胡恩良. 教学生学会思考,回溯数学教学根本[J]. 中学数学月刊,2020(9):11-12,18.

[7]殷伟康. 数学教学中启发性提示语的运用与思考[J]. 中学数学月刊,2013(3):12-15.

[8]董荣森.“启发性提示语”的追溯、发展及其应用[J]. 数学通报,2012,51(3):13-15.

[9]韩龙淑,涂荣豹. 数学启发式教学中的偏差现象及应对策略[J]. 中国教育学刊,2006(10):66-68.

[10]李鹏. 从数学教学反思到反思性数学教学[J]. 教育学术月刊,2012(10):102-104,107.

[11]涂荣豹. 试论反思性数学学习[J]. 数学教育学报,2000(4):17-21.