《孔乙己》中“茴香豆”的叙事意义

2022-03-07刘悦

刘 悦

(聊城大学 文学院,山东 聊城 252000)

“茴香豆”是绍兴市的一种常见食物,在鲁迅的叙事文本中多次出现,《在酒楼上》中“从堂倌的口头报告上指定了四样菜:茴香豆、冻肉、油豆腐、青鱼干。”可见,作品中的人物是喜欢吃“茴香豆”的;同样,鲁迅笔下的孩子也有“茴香豆”情结,《明天》中“他(单四嫂子)一面哭,一面想:想那时候,自己纺着棉纱,宝儿坐在身边吃茴香豆……”《故乡》中更是用了颇多笔墨描写平乡村的孩子们“偷”豆的乐趣。在《孔乙己》中,“茴香豆”虽不过是“下酒菜”,在不到3000字的文章中,“出镜率”却颇高,且作者往往给予其“特写”,与多个经典情节相关联。《孔乙己》作为鲁迅短篇小说的代表作,而小说又是一种叙事文本,其中,每一次关于“茴香豆”的描写均是在参与叙事,“茴香豆”也因此成为作者借以写人叙事的重要道具。

一、以“茴香豆”塑造形象

鲁迅在《孔乙己》中借助或白描或对比等多种方式,塑造了孔乙己、小伙计、酒客等一系列人物形象,且各类形象的塑造都与“茴香豆”密切相关。以色列理论家里蒙·凯南认为“人物性格聚合的主要原则包括重复、相似、对照以及暗指”,[1]本文着重运用重复、相似、对照等策略,探究“茴香豆”在形象塑造中的叙事意义。

(一)重复策略

重复原则是指相同行为的重复“诱引”我们把它列为人物性格特点,重复原则在《孔乙己》中突出表现在孔乙己受到酒客们的冷嘲热讽后转而教小伙计写“茴”字这一动作上。这个动作,鲁迅让孔乙己重复多次:第一次是孔乙己在得知小伙计读过书后的考问,“茴香豆的茴字,怎么写的”;[2]第二次是面对小伙计心里的嫌恶“我想,讨饭一样的人,也配考我么?”以及行动上的厌弃“便回过脸去,不再理会”之后,仍企图教小伙计“茴”字的写法“不能写罢?……我教给你”;第三次是在小伙计用极不耐烦的语气答出“茴”字的正确写法后,“茴字有四样写法,你知道么?”;第四次是小伙计生气地“努着嘴走远”后,孔乙己仍试图写出“茴”字的四种写法,“用指甲蘸了蘸酒,想在柜台上写字”。

鲁迅一而再再而三地让孔乙己重复这一动作,是重而不复,人们在阅读时常常忽略这些重复现象,但许多作品的丰富意义,恰恰来自诸种重复现象的组合。[3]这一动作的重复,表现出孔乙己难得的自信以及对小伙计的讨好与温情,但前提是一个成年人无法与成年人正常交流,因而转向在孩子们面前卖弄学问,这本身就是一种逃避和虚弱,与“阿Q”的精神胜利法相差无几。

这一系列的重复行为在小伙计看来,孔乙己这样的迂腐可笑连偷人东西的穷书生都不配考他,连至今还能记起他的原因都是“孔乙己到店,才可以笑几声”。小伙计本是天性淳朴,连往酒里羼水都不会,当别人嘲笑孔乙己时,他却看到了孔乙己“从不拖欠”的品行,连小伙计这样原本淳朴天真的人都会对孔乙己嗤之以鼻,众人对待孔乙己的无情冷漠便可想而知。

(二)相似策略

相似原则是指在不同场合行为的相似导致性格特征的概括,小说中有两次极为相似的孔乙己主动亲近儿童的描写,一次是如前所述教小伙计写“茴”字,另一次是在接连“碰壁”的情况下,内心的孤独寂寞驱使他将自己的“珍馐美馔”——“茴香豆”分给孩子们吃。王富仁在解读《孔乙己》中说道,“……只有还没有进入成人社会的青年和儿童,不会对我们构成精神和物质的伤害,因而中国知识分子在本能上就亲近儿童和青年。”[4]但是,孔乙己在成人世界中得不到尊重,难道在儿童世界就会得到尊重?

他先是在小伙计那里寻求慰藉,企图以知识的灌输求得小伙计的尊重,但是当小伙计看到拥有知识的孔乙己竟是如此落魄时,本能上怀疑他所谓的“知识”,对其置之不理甚至是嗤之以鼻;后又以经济上的帮助“贿赂”儿童,但结果仍是无法满足孩子们的需要,“不多不多!多乎哉?不多也”。知识的灌输与经济的帮助接连失败,孔乙己渴望从儿童世界中获得精神满足的愿望最终破灭。

孔乙己两次主动亲近儿童的相似行为共同的出发点都是对儿童存有希望,认为他们是可以教育的,是有未来的,这同鲁迅关于儿童的看法是一致的,在《随想录六十三“与幼者”》中,鲁迅表达了“对于一切幼者的爱”,认为幼者是将来,是希望,“走罢!勇猛着!幼者呵!”[5]但是,旧式知识分子能否担负起教育儿童、“救救孩子”的重任?众多“孔乙己们”虽认识到儿童需要教育,但他们只局限于“茴字的四样写法”,而儿童对此是不以为然的,因为“我们掌柜也从不将茴香豆上账”,因此,“孔乙己们”并不知道儿童及广大人民群众需要什么样的知识,他们由于自身的局限性无法担负起对儿童进行有效引导的重任。

(三)对照策略

对照原则是指将两种相似或相反的行为加以比照以鲜明地表现性格特征,《孔乙己》中存在多处以“茴香豆”引起的对照。例如,“茴香豆”与“荤菜”价格的对照,“倘肯多花一文,便可以买一碟盐煮笋,或者茴香豆”“而且我们掌柜从不将茴香豆上帐”,都可看出茴香豆的廉价,而“如果出到十几文,那就能买一样荤菜”,表面上是不同价格的对照,实则是社会地位的差异。“茴香豆”是在柜台外站着喝酒的“短衣帮”顾客的下酒菜,他们无钱无权无势,而“长衫顾客”可以“踱”进“店内的屋子”,可以要酒要菜,慢慢地坐着喝,他们代表的是位高权重,从这里便可以看出咸亨酒店乃至整个鲁镇再到整个封建社会是一个社会等级制度分明并被金钱异化的空间。知识分子在权力的世界、金钱的世界和劳动的世界中如果没有自己独立的价值,找不到自己的位置,那他们就很难得到承认和尊重,[6]孔乙己即是这样的人,一方面,他排斥以“短衣帮”顾客为代表的下层世界;另一方面,又因无权无钱融入不进“长衫顾客”的上层世界,因此成为了封建社会的“多余人”。

再比如,孔乙己由前一次到店时“温两碗酒,要一碟茴香豆”到后来以极低的声音说道“温一碗酒”,由“两碗酒”到“一碗酒”,连仅值一文钱的茴香豆都“望而却步”,两次买酒的对照中显示出孔乙己已落魄、穷困到了极点。此外,鲁迅在最后也着重强调了孔乙己给小伙计钱的动作“放在我手里”,一个“放”字与之前的“排”字形成鲜明对比,“排”是孔乙己为了找回尊严所做出的动作,是对“两碗酒”“一碟茴香豆”的炫耀,而从“排”到“放”,“四文钱”实属倾其所有,显示出孔乙己骨子里读书人的傲慢与得意已经消失殆尽,生活也已临近末路困境,深刻预示了孔乙己的悲剧结局。

根据语言学的理论,“茴香豆”作为一种“符号”,其叙事的过程就是指通过重复、相似、对照等叙事策略产生新的所指,完成心理内涵的阐释,聚合起不同人物性格的各个方面。

二、以“茴香豆”推进情节

“茴香豆”作为参与情节发展的道具,物件虽小,可一进入特定环境,有时就可以构成情节,不但能够推动情节的发展,而且可以成为贯穿全文的主线。《孔乙己》中“茴香豆”发挥情节推进的作用主要体现于“咸亨酒店里的孔乙己”。

(一)构建故事情节发展的框架

《孔乙己》的故事情节是由三个典型事件构成,其中都有“茴香豆”的参与:第一,孔乙己买酒与茴香豆引发在咸亨酒店中众酒客对他的调侃、嘲笑,这是小说情节的开端;第二,孔乙己考问小伙计“茴”字的写法,将本就不多的茴香豆分给孩子们吃,这是小说情节的发展;第三,孔乙己因偷丁举人家的东西而被打折了腿,以致落魄到用两只手爬着去买酒喝却买不起茴香豆,这是小说情节的高潮与结尾,在一步步发展的过程中展现了孔乙己的悲剧。这些典型事件也即谭君强所指的叙事文本中的“核心事件”,[7]小说中通过“茴香豆”将这些核心事件连结起来,架构起情节发展的基本框架,并决定着故事发展的方向。

(二)串联悲剧故事的因果链条

核心事件在故事发展中既具有连续意义,同时又产生具有后果的意义。[8]鲁迅选取典型情节来表现孔乙己的悲剧命运,它们之间并不是单独存在的,而是互为因果。

《孔乙己》中可以构成一个因果关系明确的故事链条:孔乙己面对众人对其伤疤的嘲讽,选择默不作声;为了对“短衣帮”做出回击,他排出九文大钱,要两碗酒与一碟茴香豆;酒客们依然步步紧逼,借“偷书”“未考取秀才”的事由嘲讽孔乙己;孔乙己认为成人世界的观念已僵化到极点,因此转而教小伙计写“茴”字,但小伙计却对之嗤之以鼻;孔乙己将目光转向更小的孩子,抓住孩子天性贪吃的本性分茴香豆给他们吃,但仍无法满足孩子的需求;因偷东西被丁举人打折了腿,孔乙己用手爬到咸亨酒店买酒喝,最终是“大约孔乙己的确死了”。

在这个故事链中,众人对孔乙己的嘲讽是最初的起因,孔乙己因此与酒客们发生冲突,这种冲突更多通过言语体现,侧重从精神层面表现。为了解决这一矛盾冲突,“他不回答,对柜里说,‘温两碗酒,要一碟茴香豆,’便排出九文大钱。”面对“短衣帮”的嘲笑和质问,孔乙己表现出了读书人骨子里的得意与傲慢,不屑与之争论,而“两碗酒”“一碟茴香豆”这是孔乙己在“短衣帮”面前引以为傲的,“短衣帮”们只是要一碗白酒,却舍不得加一文钱要一碟茴香豆,只有在这里才能让孔乙己在“短衣帮”面前找回一点读书人应有的尊严。在孔乙己认为与酒客们之间的矛盾已经解决时,新的矛盾又出现了,“你一定又偷了人家的东西了!”“你怎的连半个秀才也捞不到呢?”酒客们紧追不舍,与孔乙己发生新的矛盾,而这一矛盾最终是以孔乙己的妥协得以解决的,这一妥协,也为后面的矛盾种下了因,“孔乙己自己知道不能和他们谈天,便只好向孩子说话。”转而教小伙计写“茴”字,不料小伙计并不“买账”,对“茴”字的四样写法不感兴趣,结果是“努着嘴走了”,孔乙己最终得到的是嘲讽讥笑。为了继续解决矛盾,将目光转向更小的孩子,用茴香豆吸引他们的注意力,但因无法满足孩子们的需求,得到的仍是讪笑。当听说他因偷东西被丁举人打折了腿后,酒客们、掌柜连同小伙计没有同情和问候,只有蔑视与嘲笑,当孔乙己用手爬到酒店时,用极低的声音说道:“温一碗酒”,此时的孔乙己,面色黑且瘦,腿被打折,如此落魄的孔乙己依然得不到一丝同情与温柔,最终,矛盾的解决是“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了”。

《孔乙己》中人物之间存在矛盾,解决矛盾时新的矛盾产生,直至最后矛盾双方的一方妥协或失败,矛盾得以解决,正是在矛盾不断出现、解决的过程中,推进因果关系,“茴香豆”如穿针引线一般将因与果串联起来,从而使得孔乙己的悲剧愈演愈烈。

利用“茴香豆”这一道具引导情节的发展,从内容上讲,前一事件是后一事件发展的起点和必要条件,后一事件则是对前一事件的继承和发展,使得小说的内在逻辑更加严密;从形式上讲,使得小说的结构更加严谨、脉络清晰,如“润滑剂”一般将小说情节衔接自然流畅、环环相扣。

三、以“茴香豆”深化意蕴

法国著名的符号学家格雷马斯创立了一套结构主义叙事学理论,其中“角色模式”与“符号矩阵”理论对于解读《孔乙己》的深层意蕴具有重要意义。

(一)角色模式——建构表层结构

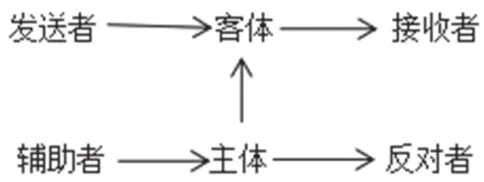

格雷马斯在《结构语义学》中提出了叙事作品中的三对二元对立的角色模式:主体/客体,发送者/接收者,辅助者/反对者。[9]他认为,主体是叙事作品中充满欲望和愿望的存在物,通常是主人公;客体即主体追求的对象;主体在实现愿望追求客体的过程中会出现支撑其行为的人或力量,此即为发送者;最终得到客体的人为接收者;主体追求客体的过程中出现的有利于其愿望实现的因素为辅助者,阻碍其愿望实现的即为反对者。这六种角色的关系表现为客体处于发送者与接收者之间,而主体又有其辅助者和反对者,如图1所示:

图1 格雷马斯行动元关系图

在《孔乙己》中,所有事件都围绕孔乙己展开,因而孔乙己是叙事的主体;需要注意的是,客体并不总是一个人物,主人公既可以追求某个所钟爱的人,也可是实现某种物质上、精神上的目标或其它的追求,或者渴望达到某种理想的状况。[10]而孔乙己所进行的买“茴香豆”、教“茴香豆”、分“茴香豆”等一系列活动,目的都是为了在众人面前找回读书人的尊严,因此,渴望获得尊重是主体孔乙己追求的对象,即客体;引起主体追求客体的力量即发送者是孔乙己“读书人”的清高个性,这促使主体努力维护“读书人”的形象,而接收者就是孔乙己本人。前期的辅助者之一是小伙计,他看到了孔乙己从不拖欠、还账及时的优秀品质,但到后期,小伙计同众酒客、掌柜、丁举人等一同转向了反对者;另一辅助者为茴香豆,买“茴香豆”时,孔乙己因舍得多花一文钱得以在“短衣帮”面前炫耀,教小伙计写“茴”字时,因知道“茴”字的四种写法得以在小伙计面前卖弄学问,给孩子们分“茴香豆”吃时,得以展示自己的善良、慷慨,然而,酒客们却冠以孔乙己“小偷”的名号,小伙计对“茴”字的写法并不感兴趣,连孩子们想多吃几颗茴香豆的愿望也无法得到满足。至此,原先的辅助者几乎一边倒地转向了反对者,辅助者处于完全缺失的状态,因而导致了主体追求客体的失败。

(二)符号矩阵——阐释深层意蕴

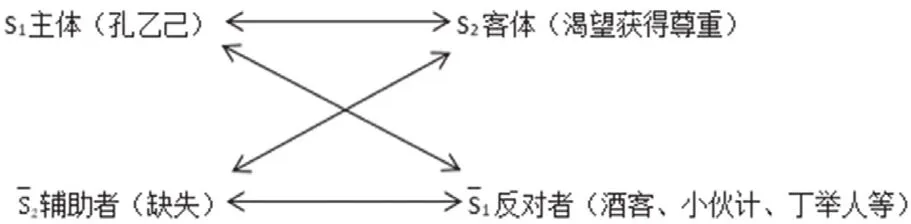

通过分析《孔乙己》的角色模式,便可得到文本的符号矩阵,从而可以探知文本的深层意蕴。格雷马斯认为,一个意义S1必然存在着它对立的一方S2,相对而言,又有各自矛盾但并不对立的一方,即非和非,[11]如图2所示:

图2 《孔乙己》符号矩阵

通过图2所示,主体追求客体的失败即孔乙己维护尊严的失败构成小说的对立关系,精神的需求得不到满足,结局是“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了”。设想一下,如果孔乙己放下他心目中所谓的读书人的尊严与清高,结局是否不同?但事实是这种假设根本不会成立,孔乙己是读过书的文化人,只是因为社会环境的改变不能再像前人一样依靠学识考取功名,但他仍然固守儒家的思想文化,可以不在乎物质的享受,但绝不允许自己的人格受到侮辱,因此,当听到有人说他偷东西时,他却争辩读书人的事不算偷,尽管生活困顿、饔飧不继,但仍秉持着文化人的底线“从不拖欠”,当有人质疑他是否真的识字时,他那种不屑质辩的神气透露出他作为文人的骄傲姿态……这些都表明他受儒家文化影响之深,也说明他绝不会为了生计放下作为读书人的尊严。由此可见,科举制度与封建文化观念的吃人罪恶致使众多如孔乙己一样的知识分子在社会转型时期找不到归属,他们无力抹掉旧社会、旧制度的烙印,又无法接受社会改革带来的新观念、新思想,是一群被排挤的“多余人”。

辅助者的完全缺失以及反对者的不断增加是小说的另一组对立关系,从中可以分析出广大人民群众在封建礼教的影响下,向内形成了苦闷麻木、愚昧冷血的特性,向外则表现为对他人精神痛苦的漠然无觉以及对弱者强烈的精神摧残。酒客们理所当然的将孔乙己视作自己闲暇时娱乐的“工具”,“偷书”“被丁举人打”等都是酒客们的饭后谈资,以至于当他们找不到笑料时才发现孔乙己“大约的确已经死了”;而掌柜记起孔乙己只是因他还欠十九个钱;小伙计全程目睹了酒客们对孔乙己的戏弄,但并没有因此而心生同情,而是顺水推舟成为了他们的“帮凶”,孔乙己教他写字时更是表现出惊人的冷漠;丁举人的麻木无情可以说是压死孔乙己的最后一根稻草,借助“举人”的权势对孔乙己施以暴力,这一事件并不是作者直接正面叙述的,而是通过酒客们漫不经心的对话展现出来的,不幸的遭遇以轻言轻语展示,对孔乙己的遭遇没有一丝同情。他们以他人之苦为己之乐,这种被愚弄得麻木了的群众,是当时中国的一大病状,这也是鲁迅创作《孔乙己》的真正目的。鲁迅在《我怎么做起小说来》中也曾谈到:“说到‘为什么’做小说,我仍抱着十多年前的‘启蒙主义’,以为必须是‘为人生’,而且要改良这人生。”[12]因此,鲁迅创作《孔乙己》的用意并不是为攻击孔乙己这类迂腐落后的旧式知识分子,而是批判“对于苦人的凉薄”的社会环境。

四、以“茴香豆”书写民间文化

“茴香豆”是浙江省的一味小吃,绍兴市酒店中常备的下酒菜,民国五年时,冲斋居士将其作为绍兴菜肴收录进《越乡中馈录》中,周作人在其散文《东昌坊故事》中提及“茴香豆是用蚕豆,越中称作罗汉豆所制,只是干煮加香料,大茴香或是桂皮,也是一文钱起码……”[13]烹制茴香豆时浸盐再温水煮熟,使它熟而不腐,是绍兴一代的常用做法,极具地方民间特质。

鲁迅曾谈到过儿时在故乡吃的蔬菜“都曾是使我思乡的蛊惑”“使我时时反顾”,[14]由此形成的浓厚的乡土情结,使其小说中充满了浓郁的民间色彩,“茴香豆”作为一种极具民间属性的食物,代表了绍兴市特有的物质民俗。不只茴香豆,鲁迅的笔下描写了众多代表绍兴文化的物质民俗:绍兴黄酒、盐煮笋以及代表绍兴地方特色的“绍兴三乌”(乌干菜、乌毡帽、乌篷船)等。除了物质民俗的描写,在小说中还描写了众多的精神民俗,例如做福礼、抢婚、看社戏等,这些有关衣食住行、风俗民情的描写无不显示出江南小镇特有的民俗特色。

鲁迅童年记忆中对民间文化的浓厚感情,使他致力于对故乡民间文化的描写,由此形成了鲁迅小说中民间文化书写的特质。这种书写,可以了解更多真实、本土的地域文化,寄寓了对农村、农民命运的思考和关注。

综上所述,《孔乙己》中的“茴香豆”并非只是作者在叙事过程中不经意带入文本的普通物像,而是一个重要的叙事道具。作者多次借助这一道具,对主要人物的语言、动作进行个性化的设计与加工,进而构筑多个典型场景推动情节的发展,使读者感受叙事文本中蕴含的多重意蕴,同时“茴香豆”也是书写民间文化的体现,对于我们感受鲁迅对民间文化的独特情感具有重要意义。