特发性黄斑前膜患者的光学相干断层扫描血流成像和微视野检查指标与视力的相关性△

2022-01-15罗嘉婧段虎成吕依洋吕红玲晏世刚孔祥斌宁晓梅

罗嘉婧 段虎成 陈 瑞 吕依洋 吕红玲 晏世刚 孔祥斌 宁晓梅

黄斑前膜是发生在黄斑区的视网膜前膜,根据病因不同可将黄斑前膜分为特发性和继发性。特发性黄斑前膜(IMEM)的确切发病原因和形成机制目前尚不清楚,其中最被广泛接受的是玻璃体后脱离引起的视网膜内界膜损伤,导致其下方的视网膜胶质细胞和其他细胞迁移并在内界膜上增殖形成黄斑前膜。大多数患者早期为半透明的薄膜,症状轻微,随着疾病发展,前膜增厚,膜收缩引起黄斑结构异常,导致患者视力下降、视物变形和中心视功能下降。流行病学调查结果显示,IMEM多发生在50岁以上人群,其发病率逐渐上升,发病年龄呈现年轻化趋势。不同种族及区域IMEM的发病率不同,发病率为1.0%~28.9%[1]。光学相干断层扫描血管成像(OCTA)、眼底照相、最佳矫正视力(BCVA)和患者的主诉常常被用于黄斑前膜的诊断以及对其形态和功能的评估。但这些并不能反映视功能的所有方面,它忽视了影响患者自身感知的中心或旁中心暗点,以及中心视野。事实上,许多黄斑前膜的患者BCVA完好,但是在昏暗照明或者低对比度条件下,常感觉视物模糊,辨认物体困难[2]。为了了解黄斑前膜疾病进展对视功能变化的影响规律,本研究纳入不同时期IMEM患眼和正常无黄斑前膜的眼,利用微视野计对IMEM患眼视网膜平均光敏感度(CMS)和固视稳定性进行检测,同时检查其健眼,探讨各种因素对黄斑前膜引起的视觉敏感度和视力的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集佛山市第二人民医院2019年10月至2020年10月就诊的IMEM患者37例(72眼),病程为9~31个月,年龄39~81(62.7±8.7)岁。另选择13人(26眼)为健康对照眼(我院无眼部疾病的健康体检者),年龄为21~77(61.1±14.1)岁。按照文献[3]将所有受检眼分为4组:A组:2期IMEM患眼(23眼);B组:0、1期IMEM患眼(25眼);C组:IMEM健康对侧眼(24眼);D组:同年龄段健康对照眼(26眼)。IMEM病例纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)经裂隙灯显微镜、间接检眼镜检查可见箔样或不透明的灰白色膜改变;(3)OCTA检查提示黄斑区视网膜内层见高反射光带确诊为IMEM。病例排除标准:(1)涉及黄斑区病变的其他眼底疾病:糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞、高度近视脉络膜视网膜病变、眼部肿瘤等;(2)眼底血管病变、眼外伤、眼底手术、激光手术后、葡萄膜炎等继发性黄斑前膜;(3)高眼压(眼压≥21 mmHg;1 kPa=7.5 mmHg)或青光眼患者;(4)晶状体混浊影响眼底检查者(晶状体混浊患者行超声乳化白内障吸除联合人工晶状体植入术后2周再纳入研究);(5)不能配合检查者。本研究遵循《赫尔辛基宣言》,并经我院临床研究伦理委员会批准,所有受检者均签署了知情同意书。IMEM临床分期参考文献[3]:0期:表面呈金箔样反光,组织结构正常;1期:表面出现薄膜,视网膜浅表面细小皱纹,血管略扩张弯曲,由于膜的切线收缩,可出现游离缘或膜部分与其下的视网膜分开;2期:表面出现半透明膜,视网膜出现全层褶,血管明显歪曲变形。

1.2 检查方法所有受检眼均行裂隙灯显微镜、间接检眼镜、非接触眼压计检查眼压,采用国际标准视力表检查BCVA,再转换为最小分辨角的对数视力,用阿姆斯特表格检查受检眼视物是否变形。OCTA检查采用德国Zeiss公司的Cirrus HD-OCT 5000,同时使用软件附带的卡钳功能手动测量黄斑中心凹厚度(CMT)和黄斑中心凹下脉络膜厚度,记录黄斑区五个方位视网膜厚度、黄斑区中心凹视网膜浅层血流密度(FSVD),黄斑区中心凹无血管区(FAZ)面积和FAZ 300 μm宽度内血流密度(FD-300)。选择“Angiography 6 mm×6 mm EDI模式”、“HD Radial 6 mm EDI 模式”和“Macular Cube 512×128模式”捕获数据。检查前所有受试者均进行充分散瞳。数据收集标准:OCTA扫描窗口中数据完整无丢失,颜色密度均匀,无信号干扰,信号强度≥6。按照黄斑程序的黄斑九分区中的内五区分法,将黄斑区具体划分为不同的同心圆,其中中央区直径1 mm,内环区直径>1~3 mm,记录3 mm直径视网膜中心区域上方、下方、鼻侧、颞侧及中央的视网膜厚度。

微视野测量采用NIDEK MP-3(日本尼德克公司)微视野计,采集模式为Macular-12deg,设计背景光为白色,测试范围为黄斑中心6°,刺激点数为45,刺激光标大小为Goldmann III,光标持续时间为200 ms,光标起始刺激强度17 dB,测量的视网膜平均光敏感度(MS)为0~34 dB,固视目标为中央红色十字交叉。患者检查时无须散瞳,先在暗室内适应10 min,行预测试后开始正式测试。测试过程中由眼球自动追踪系统实时跟踪视网膜,保证注视稳定性,以确保每个刺激到达设定的视网膜位置。根据后极部眼底 1°=300 μm,即黄斑区10°微视野检查范围相当于 OCT 厚度地形图中3 mm 直径的视网膜区域。采用对应OCTA快速黄斑程序的黄斑九分区中的内五区分法,记录各区视网膜MS(上方、颞侧、鼻侧、下方、中央)。MS>21 dB为正常值。根据MP-3微视野分析软件将固视分为固视稳定、固视相对稳定、固视不稳定,固视稳定程度仪器自动标出。

1.3 统计学方法应用SPSS 24.0 软件进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差表示,各组之间指标的两两比较采用单因素方差分析,分析BCVA、MS、视网膜中央厚度、FAZ和FD-300等之间的相关性采用Pearson相关分析法。检验水准:α=0.05。

2 结果

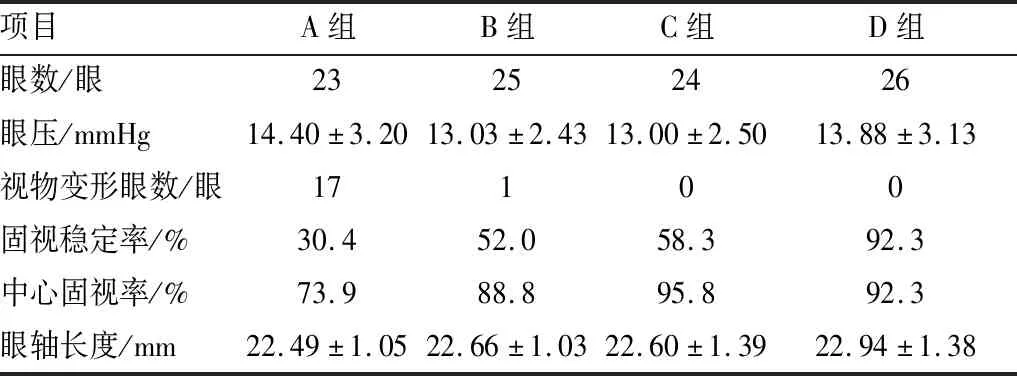

2.1 各组研究对象的基本资料各组研究对象基本资料见表1。各组受试者眼压均在正常值范围内。各组受试者眼轴长度均在正常值范围内,组间差异无统计学意义(F=0.613,P=0.609)。A组23只患眼中有17眼存在阿姆斯特表变形,固视稳定率为30.4%,中心固视率为73.9%;B组25只患眼中有1眼存在阿姆斯特表变形,固视稳定率为52.0%,中心固视率为88.8%;C组不存在阿姆斯特表变形眼,固视稳定率为58.3%,中心固视率为95.8%;D组不存在阿姆斯特表变形眼,固视稳定率为92.3%,中心固视率为92.3%。

表1 各组患者的基本数据和固视数据结果

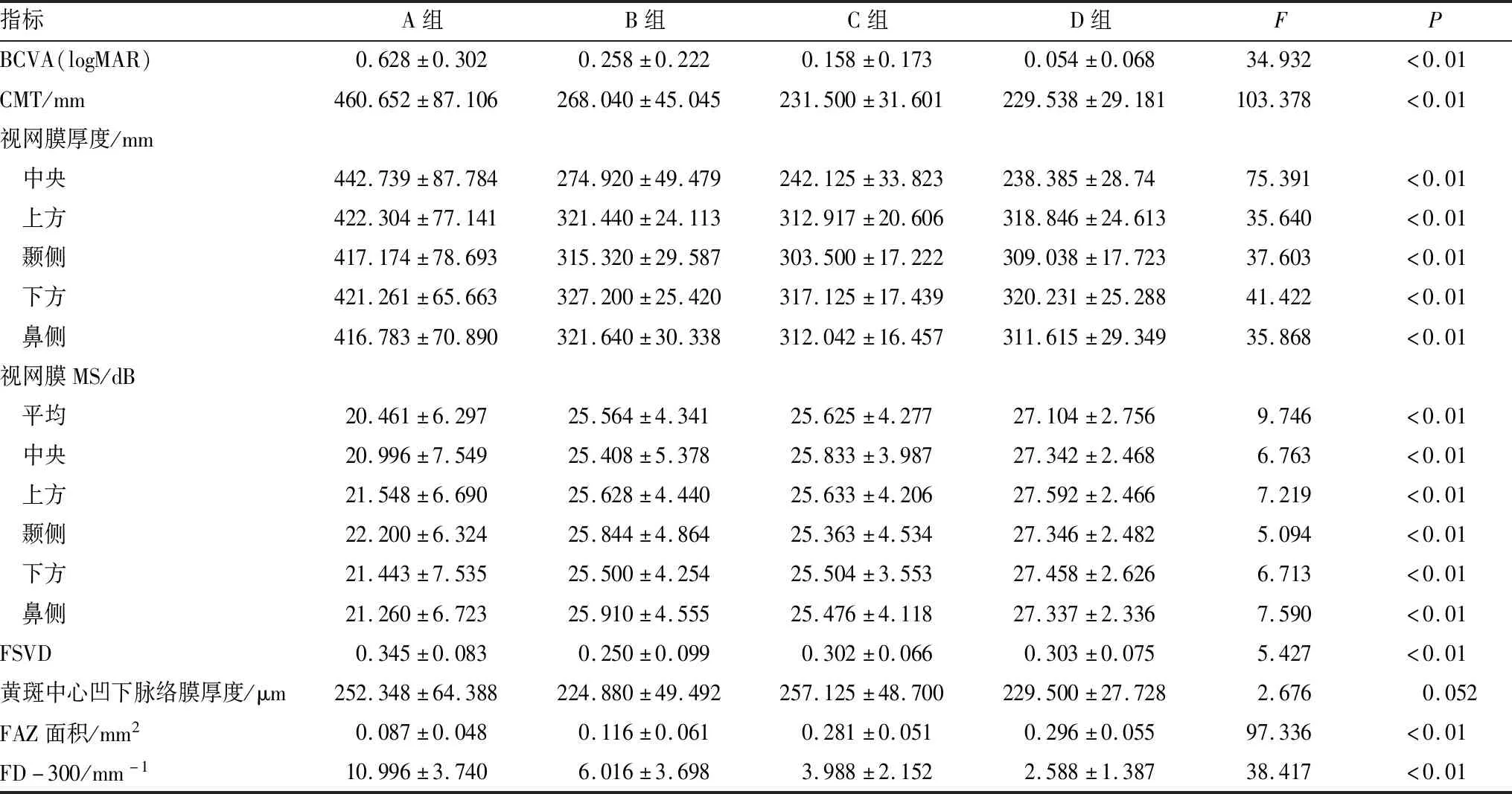

2.2 黄斑前膜对不同指标的影响不同组别受检眼的 BCVA、CMT、视网膜不同方位厚度、视网膜不同方位MS、FSVD、黄斑区中心凹下脉络膜厚度、FAZ面积、FD-300比较见表2,结果显示,各组受检眼之间BCVA、CMT、视网膜不同方位厚度、视网膜不同部位MS、FSVD、FAZ面积、FD-300差异均有统计学意义(均为P<0.01)。

表2 黄斑前膜分期对各指标的影响

两两比较结果发现,A组患眼BCVA最差,低于B组、C组和D组,B组患眼BCVA低于C组和D组。IMEM眼视力低于正常眼和IMEM患眼的健康对侧眼,说明疾病分期越高,视力下降越严重。A组患眼CMT大于B组、C组和D组,B组患眼CMT大于C组和D组;C组和D组之间无明显差异;疾病分期越高,CMT增加明显。A组患眼视网膜中央厚度最厚,大于B组、C组和D组,B组患眼视网膜中央厚度大于C组和D组,IMEM眼中央视网膜厚度大于正常眼和IMEM患眼健康对侧眼,疾病分期越高,中央视网膜厚度越厚。A组患眼上方、颞侧、鼻侧和下方视网膜厚度均大于B组、C组和D组;B组、C组和D组间无明显差异;疾病分期越高,5个方位视网膜厚度越厚。不同组别5个方位视网膜MS存在显著差异(P<0.01)。A组患眼5个方位的视网膜MS均低于B组、C组和D组。

不同组别间的FSVD差异有统计学意义(F=5.427,P<0.01),A组患眼FSVD大于B组,B组患眼FSVD小于C组和D组。不同组别间黄斑中心凹下脉络膜厚度差异无统计学意义(F=2.676,P=0.052);不同组别间的FAZ面积差异有统计学意义(F=97.336,P<0.01),A组、 B组患眼FAZ面积小于C组、D组。不同组别间的FD-300差异有统计学意义(F=38.417,P<0.01),A组患眼FD-300大于B组、C组和D组,B组患眼FD-300大于C组和D组;疾病分期越高,FD-300越大。

2.3 相关性分析

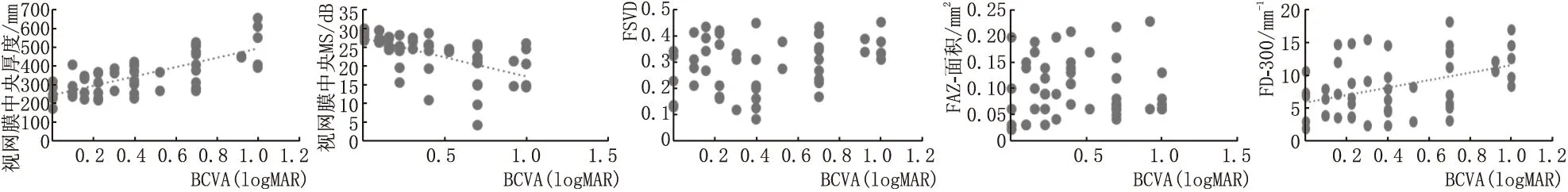

2.3.1 A组和B组患眼BCVA与其他指标的相关性分析A组、B组患眼BCVA(logMAR)与视网膜中央厚度呈显著正相关(r=0.719,P<0.01),与视网膜中央MS呈显著负相关(r=-0.564,P<0.01),与FSVD不相关(r=0.267,P=0.066),与FAZ面积不相关(r=-0.004,P=0.978),与FD-300呈显著正相关(r=0.407,P<0.01)(图1)。

图1 A组及B组患眼BCVA与其他指标的相关性分析结果

2.3.2 A组、B组患眼的视网膜各方位厚度与MS的相关性A组、B组患眼的视网膜各方位厚度与其对应部位的MS均呈显著负相关(r中央=-0.473,P中央=0.001;r上方=-0.341,P上方=0.018;r颞侧=-0.368,P颞侧=0.010;r下方=-0.369,P下方=0.010;r鼻侧=-0.352,P鼻侧=0.014)。

3 讨论

本研究应用NIDEK MP-3微视野视野计和OCTA观察了不同疾病分期的IMEM患者的患眼、健康对侧眼和健康对照眼的视网膜功能、形态和FSVD的变化,分析各种因素之间的相关性,并且分部位地分析了视网膜厚度和对应的MS之间的相关性,寻找IMEM的原因和疾病进展的改变和各因素之间的相互关系。

BCVA是评价黄斑前膜疾病发展和手术指征的重要指标。黄斑区视网膜随着黄斑前膜的形成和逐渐增厚,对黄斑形成纵向和横向的作用力。Lee等[4]研究发现,黄斑前膜切向收缩力导致IMEM眼黄斑中心凹到视盘距离缩小及黄斑区收缩是引起患者早期视力下降的主要因素,切向力导致的视网膜皱缩和血管移位是视物变形的原因[5]。Gass[6]研究发现,IMEM患者视力下降主要与视网膜外层产生的扭曲有关,黄斑区弥漫性水肿、囊性水肿和板层裂孔导致黄斑厚度增加;Gao等[7]研究则发现,视力损伤和黄斑区内层神经细胞的损伤密切相关。本研究发现,随着IMEM患眼分期的增加,患眼的BCVA降低,其中A组患眼BCVA显著低于B组、C组和D组,B组患眼BCVA低于C组和D组,但B组和C组受检眼间BCVA差异无统计学意义,原因可能是患眼早期尚未引起视网膜结构及功能的破坏,健康对侧眼存在类似的疾病危险因素。A组患眼中视力下降明显的病例存在黄斑区严重的扭曲和视网膜结构的改变,IS/OS层断裂更是引起视力下降的重要原因[8]。

OCTA通过计算机辅助系统,可以准确测量黄斑各个分区的视网膜厚度及CMT。本研究发现,IMEM患眼分期越高的患者,CMT和各个分区的视网膜厚度增加,C组和D组间无明显差异;IMEM患眼的视网膜中央厚度和BCVA呈负相关。与Kofod等[9]的研究结果一致,黄斑前膜牵拉引起黄斑区视网膜厚度增加,导致视网膜光感受器分布紊乱。但Chen等[10]研究发现,黄斑前膜患者术前视力和CMT无相关性。本研究也发现,存在黄斑中心高度隆起但是视力良好的患者发病时间较短,且血管移位不明显,黄斑变形轻微,视网膜内层结构破坏不严重,IS/OS层完整。本研究纳入的患者发病时间长,黄斑前膜长期牵拉引起黄斑水肿和假孔,导致视网膜各层结构破坏严重,而Chen等[10]的研究中患者发病时间短,视网膜各层结构破坏不明显。本研究对阿姆斯特表变形的患者和黄斑OCTA图像对比,A组中73.9%(17/23)的患眼存在视物变形,其中12眼以垂直变形为主,对比其黄斑enface图像,这些患者存在水平的视网膜牵拉,这可能与水平方向视网膜牵拉造成垂直方向视物变形有关[11]。因此,黄斑变形也以水平变形常见,黄斑区前膜牵拉视网膜向视盘移位。

微视野计测量黄斑区20°以内中心视野,将视网膜影像和视网膜光敏感度直接对应,将黄斑区结构和功能检测结果相结合,并且可探测暗点,内置的眼位跟踪仪器可即时监测固视,测量患者的固视稳定性及定量偏心注视优势的位置。Kim等[12]发现,外界膜、椭圆体区、交叉区的缺陷与视网膜光敏感度、黄斑完整性指数异常显著相关,微视野计对评估黄斑疾病视功能异常是敏感有效的。其检查包含扫描激光眼底照相(SLO)、视敏度地图和固视分析,它可对特定位置的视功能及稳定性予以精确测量。本研究发现,IMEM患者中,BCVA和视网膜中央MS呈正相关,5个方位的视网膜厚度所对应区域的MS均呈显著负相关(均为P<0.05),A组患眼结果和其他三组间差异有统计学意义,其他三组之间差异无统计学意义。提示IMEM病程发展到一定程度才会引起视网膜功能的损伤。微视野是视网膜光敏感度点对点的测量,能够精细检测出疾病视觉破坏的范围。从收集的病例观察到,膜分布的区域,视网膜被牵拉变形的区域,IS/OS层不连续的区域,发病时间较长的病例,视网膜光敏感度明显降低。这和Tanikawa等[13]研究结果是一致的。Pilli等[14]和Arichika等[15]研究结果则表明,黄斑中心凹周围区域的视网膜增厚与视力的下降无关。关于视网膜厚度和视网膜点对点的视觉敏感度的研究较少,本文将视网膜分区对应黄斑OCTA分区的区域进行相关分析,探讨两者关系,视觉敏感度的降低可以提示相应部位视网膜功能破坏,早期提示视网膜功能损伤,可以为手术指征和术后视力的预测提供证据。手术中对视觉敏感度高的部位进行保护,以保留患者较好的残余视力。

微视野计还可以对固视稳定率和中心固视率进行测量,疾病损伤视网膜导致中心视力损失,大多数人会发生功能性适应,导致残余功能的增强,视网膜中多个位点可能通过训练表现出更大的潜力来提高视功能,这些区域为优选的视网膜区域(PRL)[16],形成偏中心的固视。微视野计为检测PRL的精确位置提供了最佳信息。功能性适应过程中的第二过程,即在新PRL中提高固视稳定性,以获得更好的视觉功能,这个过程是通过动眼神经功能调节的[17]。固视稳定性,也可以称为固视质量,被定义为在PRL中眼睛保持固视的能力。随着疾病和疾病分期的增高,中心固视率降低,固视稳定率也降低。本研究中,IMEM患眼固视稳定率降低更为普遍,因为中心视力损伤后,功能性适应是一个缓慢的过程。疾病分期越高损伤的范围越大,固视稳定调节越难,病情逐渐发展,新的PRL被损伤后又引发新的调节。

黄斑前膜的发生进展缓慢而且持续,随着前膜牵拉作用的增强,视网膜毛细血管形态变化及屏障破坏、组织渗漏、视网膜增厚等导致视功能下降,因此黄斑周围的血供变化成为研究的重点。Déruaz等[18]和曾苗等[19]发现IMEM患眼BVCA越低,FAZ面积越小。本研究得出相似的结论,本研究中IMEM患眼随着疾病分期增加BCVA越差,FAZ面积越小,IMEM患眼的FAZ面积明显低于C组和D组,C组和D组之间FAZ面积差异无统计学意义。考虑FAZ面积变小的原因可能是前膜收缩牵拉引起血管移位造成的。这可以解释本研究中随着疾病的进展,BCVA降低,FD-300增加,并且A组、B组患眼BCVA与FD-300呈显著负相关。Nelis等[20]研究发现,IMEM患者黄斑中心凹与中心凹旁浅层血流密度都较健康人增加,反映了血管从中心凹旁至中心凹的移位。韩晓蕾等[21]研究黄斑裂孔视网膜浅层血流密度发现,患眼低于对侧眼和对照眼,对侧眼和对照眼间无明显差异。本研究中B组患眼FSVD小于C组和D组,B组患眼FSVD减少,可能是因为黄斑前膜形成逐渐破坏浅层血管,或者浅层血管的破坏导致前膜的形成造成的。A组患眼FSVD反而增加且高于B组患眼,这可能因A组患眼中有很大一部分是病程长、病情较重的患者,视网膜水肿缺氧导致的血流代偿性增生。Scarinci等[22]指出,糖尿病视网膜病变患者的光感受器结构受视网膜血管循环变化的影响,在0、1期IMEM患者中,3例浅层视网膜血流密度显著减少的患者,其视力和视网膜光敏感度也显著下降,低于正常值。

综上所述,IMEM患眼较健康对侧眼和健康对照眼BCVA下降,且疾病越重,BVCA越差;相对于健康对侧眼和健康对照眼,CMT增加,各个分区的视网膜厚度增加,对应的视网膜光敏感度降低,FAZ面积减小,FD-300增加;FSVD在疾病重的患眼大于轻的患眼。BCVA与视网膜中央厚度和FD-300均呈负相关,与视网膜中央MS均呈正相关,与FSVD和FAZ面积均不相关。IMEM患眼的中央、上方、颞侧、下方、鼻侧视网膜厚度和所对应的MS均呈负相关。