集体建设用地入市的收益分配规则研究

2021-12-15冯恬

冯 恬

(江苏师范大学法学院 江苏 徐州 221116)

自农村集体经营性建设用地和国有土地同等入市、同权同价以来,集体建设用地入市进行了多次改革。2021年1月1日起实施的《中华人民共和国土地管理法》第一次明确了集体建设用地入市的合法地位,我国的土地管理制度由此进入了新纪元。改革集体建设用地入市制度迫在眉睫,各试点城市开始了积极探索,其面临的核心问题就是集体土地的收益分配问题,这也是集体建设用地入市亟待解决的重要问题,全国各地需要尽快将具体的入市及收益分配使用工作提上日程,改革和完善收益使用办法和实施细则,妥善处理政府、村集体和集体成员之间的利益关系,引导集体经营性建设用地交易市场的健康规范运行。

一、集体建设用地入市收益的归属及分配现状

(一)集体建设用地入市收益分配要求

目前,政府参与收益分配的方式以提取调节金为主、以税收为辅。大部分城市采取的方式,征收调节金少部分地区同时涉及税收的问题。《农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金征收使用管理暂行办法》规定,调节金征收基数为土地增值收益,比例范围为20%—50%,内部收益在留足集体后,在农村集体经济组织成员之间进行公平分配,土地所有权人编制入市方案需载明收益分配内容。

(二)各试点地区入市收益分配要求

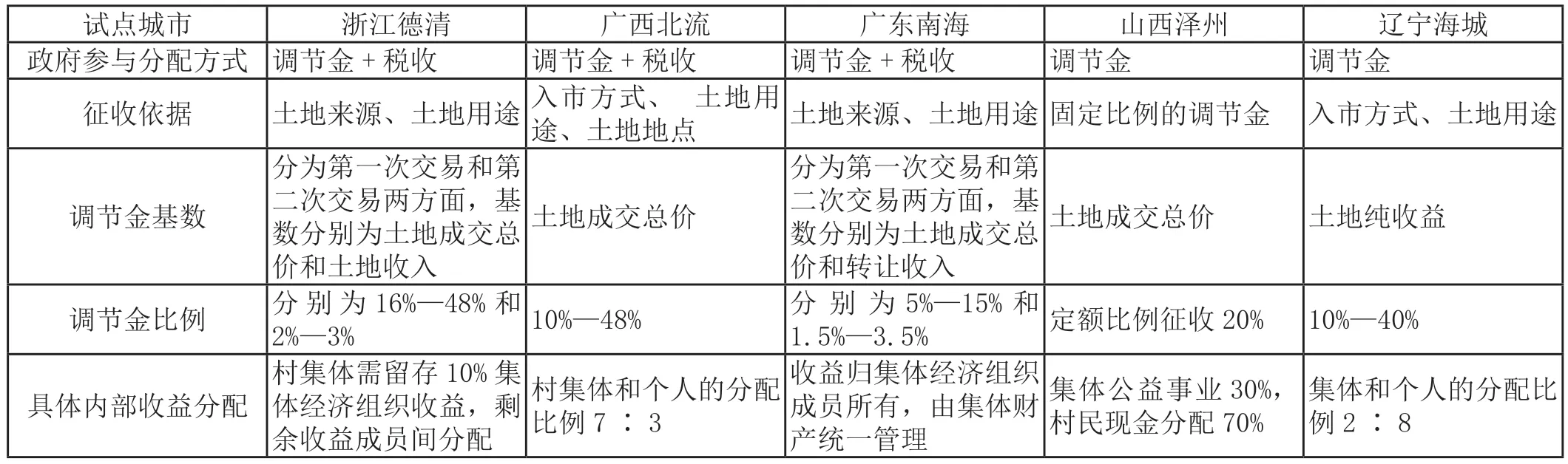

各试点城市收益分配存在明显差异,表1选取了5个代表性地区进行分析。

表1 5个代表性地区入市收益分配要求

各试点地区收益分配情况存在较大差异,没成统一的收益分配标准,政府收取的调节金比例及涉及村集体和集体组织成员的内部收益分配存在很大差异。表格中选取的浙江德清、广西北流、广东南海、山西泽州及辽宁海城,从调节金的征收依据来看,既有根据不同的入市方式、不同土地来源、用途、地点等因素来征收的,又存在固定比例的调节金,调节金也相应存在定额比例和按弹性区间比例两种情况。在调节金基数上,存在三种情况:第一种情况如浙江德清和广东南海,分别按照不同的调剂金基数从第一次交易和第二次交易两层次征收。第二种情况如广西北流和山西泽州,均按照土地的成交总价征收。最后一种情况如辽宁海城,则按照土地的纯收益征收。在内部收益分配上,也存在较大差异。

二、集体建设用地入市收益分配的现实困境

(一)法律制度障碍:集体土地所有权主体虚化

我们可以看到,各试点地区比较重视集体建设用地入市主体的规范,但是集体土地所有权的主体并不明晰;因此,在某些情况下,在行使农民集体相应权利时,并不能体现农民集体的意志,在集体建设用地入市实际收益分配中容易出现不公平、不公开的现象。

马克思主张要有明晰且独立的产权,这样才能够形成经济刺激,也能够给相关主体带来经济收益。[1]我国法律明确规定了农村集体土地所有权的主体包括乡镇农民集体、村农民集体及村内集体经济组织农民集体。但是在新颁布的《中华人民共和国民法典》中,“农民集体”的民事主体地位并没有得到明晰的确权,仅仅以农村集体经济组织特别法人的身份予以了规定,由农村集体经济组织、村民委员会、村民小组行使其权能。然而在实践中,这些集体组织大多代表着公权力,并没有发挥农民集体代表的作用,“农民集体”被迫“隐身”于法定代表行使主体之后。[2]

(二)外部收益分配缺乏标准

1.调节金法律性质不明确

在实践中政府参与集体建设用地入市收益分配的方式以提取调节金的直接方式为主,而以征收税费的间接方式为辅。在集体建设用地入市实践过程中,各个试点城市都采取了征收调节金的方式,少部分地区同时涉及税收的问题。但是目前对于政府通过调节金直接参与分配的方式是否合理,学者们存有不同观点,调节金的性质也模糊不明。有学者认为,调节金不属于政府地租费和税收的范围,其法律性质不明。[3]政府对于收益分配征收调节金,首先违背了“首次分配基于产权”原则,缺乏相应的法理基础,其合法性有待商榷。部分学者认同税收方式,认为行政事业性收费易造成政府的权力寻租,也与政府“简政放权”的改革要求相违背。[4]调节金的性质涉及入市改革的方向,亟须予以明确。

2.调节金基数不确定

根据前述试点地区具体情况分析可知,在调节金基数上,试点城市地区存在三种情况,浙江德清和广东南海采取复合基数,按照不同的调剂金基数从第一次交易和第二次交易两层次征收,广西北流和山西泽州均按照土地的成交总价征收,辽宁海城则按照土地的纯收益征收。但根据相关规定,调节金的征收基数应为土地增值收益,大部分试点地区并未以土地增值收益为基数,而以其他因素为调节金的征收基数,隐性提高了政府参与收益分配比例,获取了更多土地增值收益。

(三)内部收益分配机制不健全

1.资产监督不到位

在内部收益分配上,有些农村集体经济组织并未发展成熟,甚至存在结构混乱,对于集体内部收益分配和使用都缺乏规范及有效监管,村委会掌控大权,违法乱纪和贪污腐败的行为不断出现,给农民合法收益分配权带来极大风险。由于农民缺乏法律意识,无法很好地利用法律手段维护合法权益,不利于农村纠纷解决。

2.民主决策不充分

在集体土地入市收益分配上,试点地区比较注重政府与集体之间的收益分配,而忽视了集体组织和农民之间的分配。在个别地区,事前的民主决策机制不够完善,对农民意见的征集流于形式,实际取决于组长和所在组村干部的意见,集体经济组织很大程度掌控了内部收益分配比例的设定权,给内部收益的公正分配带来较大风险。

3.收益的长期性有待加强

试点地区在集体收益的分配上缺乏长效机制,将过多的收益直接发放给农民,增值收益除了资金补偿,缺乏农民参与收益分配的多种渠道,改善了短时间内的生活条件,但不利于改善农民长期生活条件,其收益的长期性有待加强。

三、集体建设用地入市收益分配制度的完善路径

(一)健全集体建设用地入市的法律法规

收益分配应以明确的产权主体为基础,明晰的产权可以对收益分配起到规范作用,减少收益分配不公的现象。一方面,法律需要明确集体建设用地的所有权主体,不管是集体建设用地使用权的交易主体资格,还是参与入市收益的分配资格,村集体和农民都应当享有。另一方面,集体建设用地在入市收益方面的使用细则缺失。《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国土地管理法》不乏集体建设用地入市的合法性、入市的主体及方式、入市流程及方式的规定,但后续收益的具体分配归属使用缺少具体规定,其他现行法律法规和相关细则也未涵盖,需要加快对集体建设用地入市法律法规的修订,制定相应实施细则,以规范市场。

(二)完善入市收益的科学分配机制

1.优化收益分配基数

根据相关规定,调节金基数应当是土地增值收益,但是大部分试点地区未采用该基数的主要原因在于土地增值部分、土地的取得成本及开发成本计算困难,而以入市成交价款为计算基数更为简单。但这种方法会造成调节金的高估,以成交价款为计算基数而产生的调节金数额已偏离增值收益调节金的概念本意[5],也不利于农民权益保护,可以入市总价值扣除过程成本为收益分配基数,优先保障弹性较小的农民集体收益,最后分配弹性较大的政府收益。

2.注重收益的长期性

促进农民收益长效增收,不能仅依靠提高农民收益分配比例,要增加农民参与收益分配的途径,例如入股分红、折股量化等方式,鼓励农民把分红或其他资金进行再入股,扩大入股企业的流动资本。对于农民的收益分配资金,要保证入市收益的保值增值和可持续性;入市净收益,不得投资高风险业务,如股市及民间借贷。为保证资产的保值增值,资金的使用收益不能低于央行的同期贷款基准利率。可以把应当用于规定用途的部分入市收益存储于专门账户,不得随意更改其用途,避免透支资金,以保证后续集体成员的可持续使用。

(三)加强入市收益分配的监管机制

为避免集体土地收益资产的非法侵吞、挪用,应当加强入市收益监管。首先,应当建立土地收益专门账户,用以核算资金,实现专户储存、专款专用,统一管理集体收益。其次,要建立土地收益分配信息公开制度,随时随地接受集体成员的监督,及时向集体成员公开资金的分配和后续使用情况。可以设立专门的负责管理部门,如个别地区实行的“三资”管理办公室,或者利用乡贤加强监管与审查。最后,要建立行政问责机制及申诉机制。建立专门管理收益分配和使用的行政部门,并且严格限定其相关职能和权限范围,避免权力滥用和过分干涉,建立相应的问责机制加强监管。建立相应申诉机制,在农民权利受到侵害时,能够快速反应,保护农民权益,处罚侵犯农民合法权益的行为。

(四)建立入市收益分配的税收机制

1.立法以明确调节金性质

政府并不能依据土地发展权理论及公共基础设施服务而以土地管理者的身份直接参与收益分配,增值收益应当归属于土地所有权人。[6]长远来看,政府不宜通过调节金参与收益分配。我国立法应当明确调节金的性质是税收,并将政府参与收益的分配方式确定为税收。

2.完善农村集体建设用地入市税收制度

市场经济下,社会财富的初次分配由市场机制调节,二次分配则以公平为基础,由政府征税、宏观调控等实现。[7]政府可依据“初次分配基于产权,二次分配基于税制”的原则,通过税收的方式提取、调节土地增值收益,此种方式也更加公正透明。我国目前还没有建立与之相配套的土地税收制度,从收益性、公益性、营利性等因素衡量,集体建设用地入市收益具有可税性[8],尽管《农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金征收使用管理暂行办法》将调节金定性为非税收入,但其在特点和功能上与税收极其相似。《中华人民共和国立法法》中的税收法定原则限制了相应的税种,全国人大常委会需要对此种方式进行相应的立法改造,加快完善集体建设用地相应的入市税收制度。在具体设计上,集体土地与国有土地不同,但可以借鉴国有土地税制相关规定建立健全集体建设用地税收制度,参照规定相应的税目、计税依据、税率、税收的使用范围、程序及税收监督、管理。根据土地的来源和用途、区位差异、土地入市方式等因素设计差别化税率,考虑不同地区间的收益差异,可以对偏远地区和经济落后地区采取相应的税收优惠和减免政策,均衡收益。最终将集体土地税收制度和国有土地税收制度一并纳入我国税收体系,实行有差别的统筹城乡土地税制,处理好集体土地税制与国有土地税收制度的衔接,结合试点经验,不断完善集体土地税制,最终实现真正意义上的“同地同权”。