针刺局部取穴配伍外关、合谷治疗肩周炎60例临床观察

2021-12-06巩浩柴淑芳徐李娜沈洁杨其良谢敬敬季亚婕黄艳上海市金山区亭林医院上海0505上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院上海00437上海市针灸经络研究所上海00030

★巩浩 柴淑芳 徐李娜 沈洁 杨其良 谢敬敬 季亚婕 黄艳,3(.上海市金山区亭林医院 上海 0505;.上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 上海 00437;3.上海市针灸经络研究所 上海 00030)

肩关节周围炎(简称肩周炎)属于中医学“痹病”范畴,又称“五十肩”“冻结肩”“肩凝症”“漏肩风”。该病发病人群以50岁左右为多,多为女性患者[1],其主要的病理改变是关节囊的纤维化和周围组织的粘连,致肩关节疼痛和活动障碍。肩周炎虽有自愈倾向,但病程可长达半年以上,甚至超过2年,严重影响患者的生活质量。众多肩周炎的中医临床研究分析了各自针刺治疗方案的整体疗效,但缺乏较好的腧穴配伍研究,尤其是对合谷穴和外关穴治疗肩周炎的针刺方法研究和配伍规律研究较少。本研究采用随机对照研究方法,通过针刺局部穴位肩髃、肩髎、阿是穴,与配伍远取外关、合谷穴进行对照,观察针刺治疗肩周炎的临床疗效,具体报道如下。

1 资料与方法

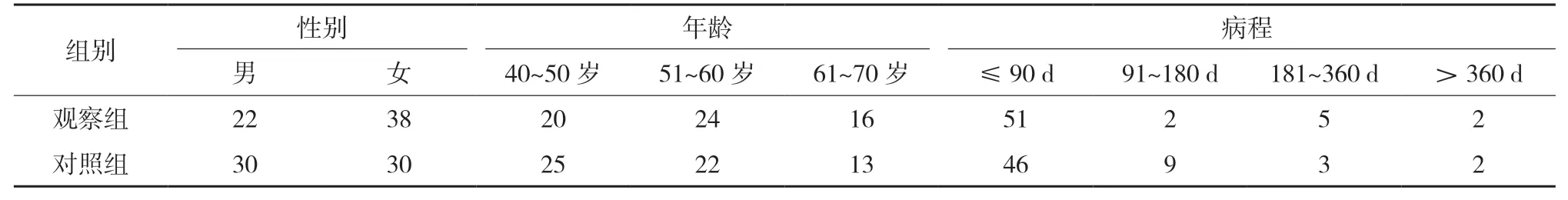

1.1 一般资料所有125例肩周炎患者均来自上海市金山区亭林医院针灸科门诊。该研究通过医院伦理委员会审查(批件号:伦研批第20170920-04号),所有患者均签署知情同意书。采用简单随机方法,按患者就诊时间的先后顺序编号,采用SPSS 17.0软件产生1~125个随机号码,并确定其组别。采用不透明随机信封的方式实现分配隐藏,其中观察组62例,对照组63例。入组病例共脱落5例,其中观察组脱落2例,对照组脱落3例,最后每组各纳入60例。两组患者性别、年龄、病程比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组病例一般资料比较见表1。

表1 两组患者一般资料比较(n=60) 例

1.2 诊断标准参照《中医病证诊断疗效标准》中有关肩周炎的诊断标准[2]。

1.3 纳入标准(1)符合上述肩周炎诊断标准;(2)年龄为40~70岁;(3)病程在2年以内;(4)同意参与试验并签署知情同意书。

1.4 排除标准(1)患有关节结核、肿瘤、骨折、脱臼等其他疾病;(2)合并严重心、肝、肾脏疾病者;(3)患有传染性疾病、凝血功能障碍、精神疾病者;(4)患有其他重大疾病,不能耐受针刺治疗者。

1.5 治疗方法取穴:对照组局部取穴肩髃、肩髎、阿是(1~2穴);观察组在对照组基础上配伍远道取穴,根据阿是穴部位确定。阿是穴在肩髎穴及其后方则取同侧外关穴,其余取合谷穴,可两穴同取。穴位定位参照《中华人民共和国国家标准·经穴部位(GB 12346-90,1990年)》[3]。使用天协牌(苏州天协针灸器械有限公司生产)一次性针灸针,肩部用0.35 mm×50 mm号针,合谷、外关穴用0.35 mm×40 mm号针。肩髃穴向下斜刺25 mm,肩髎穴直刺25 mm,阿是穴刺法与邻近穴相同,合谷穴直刺20 mm,外关穴直刺20 mm。每10 min行针1次,留针30 min。隔日治疗1次,5次为1个疗程,共治疗3个疗程。两组治疗时间、疗程相同。自治疗开始至治疗结束后,随访2个月。

1.6 观察指标

1.6.1 疼痛度测定采用视觉模拟评分法(VAS)评价患者疼痛程度(0~10分),0分表示无痛,10分表示最剧烈疼痛,分值越高,疼痛越重。对两组患者治疗前、治疗后即刻以及第1、2、3疗程、60 d后随访的疼痛程度进行评分[4]。

1.6.2 肩关节活动度(ROM)评价比较两组患者治疗前后前屈、外展、后伸、内旋、外旋活动度情况。

1.6.3 肩关节疾患治疗成绩判定标准(JOA)评分[5]通过计算两组患者治疗前、治疗后肩关节JOA总分,比较每组患者治疗期间肩部疼痛、活动范围及日常生活动作完成的综合变化,观察治疗方案对肩关节功能的改善情况。评分标准满分100分,分数越高,功能越好。

肩关节ROM和肩关节JOA评价方法均在治疗前、第1、2、3疗程结束及60 d随访时评定。

1.7 疗效评价标准参照《中医病证诊断疗效标准》中肩周炎疗效标准[2]。(1)治愈:肩部疼痛完全消失,肩关节上举和外展时,ROM≥150 °;内、外旋时,ROM≥60 °;后伸内旋时,拇指可达胸10棘突水平,屈肘外旋指尖可达到对侧上耳轮;肩关节功能完全康复。(2)显效:进行重体力劳动或剧烈运动后轻微疼痛,肩关节上举和外展时,120 °≤ROM<150 °,内、外旋时,30 °≤ROM<60 °,后伸内旋时,拇指可达腰1棘突水平以上,外旋功能恢复80 %~90 %,能参加轻体力劳动。(3)好转:中度或可以忍受的疼痛,夜间偶尔加重,肩关节上举和外展时,90 °≤ROM<120 °,内、外旋时,20 °≤ROM<30 °,后伸内旋时,拇指可达腰4棘突水平,功能明显改善,能从事部分体力活动,生活基本自理。(4)无效:患者重度疼痛,影响睡眠,肩关节上举和外展时,ROM<90 °,内、外旋时,ROM<20 °,功能稍有改善,但梳头、擦背等动作受限。总有效率=(治愈+显效+好转)例数/总例数×100 %。

1.8 统计学方法运用SPSS 17.0统计学软件进行数据处理。计数资料采用卡方检验,等级资料采用Ridit分析;计量资料以均数±标准差(±s)描述,不同时间点的多次测量数据采用重复测量方差检验;服从正态分布的计量资料采用单因素方差分析,不服从正态分布的计量资料采用非参数检验、双侧检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

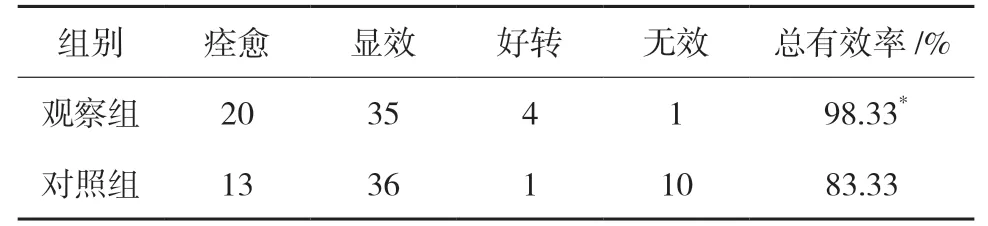

2.1 两组临床疗效比较3个疗程结束时,观察组总有效率为98.33 %,对照组总有效率为83.33 %,与对照组比较,观察组总有效率提高了15 %,差异有统计学意义(P<0.05),提示观察组局部取穴配伍远道取穴的疗效优于仅局部取穴的对照组。见表2。

表2 两组临床疗效比较(n=60) 例

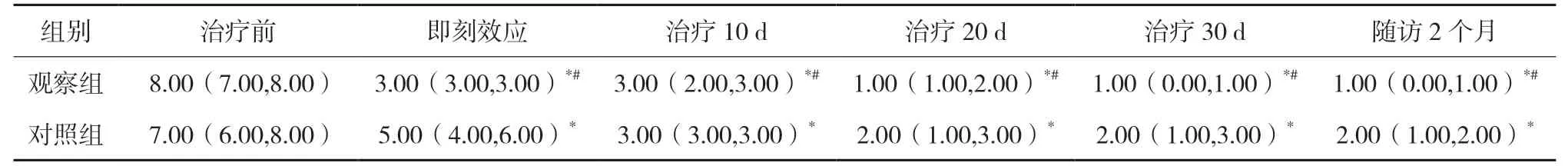

2.2 两组疼痛VAS评分比较两组疼痛VAS评分,治疗后即刻、10 d、20 d、30 d与本组治疗前比较均显著降低(P<0.05);观察组治疗后即刻、10 d、20 d、30 d的VAS评分均较对照组同期显著降低(P<0.05)。随访2个月,观察组VAS评分与本组治疗结束时比较无变化,但均较对照组同期显著降低(P<0.05)。提示两组治疗均能改善VAS评分,观察组改善效果优于对照组。见表3。

表3 两组疼痛VAS评分比较[M(P25,P75),n=60] 分

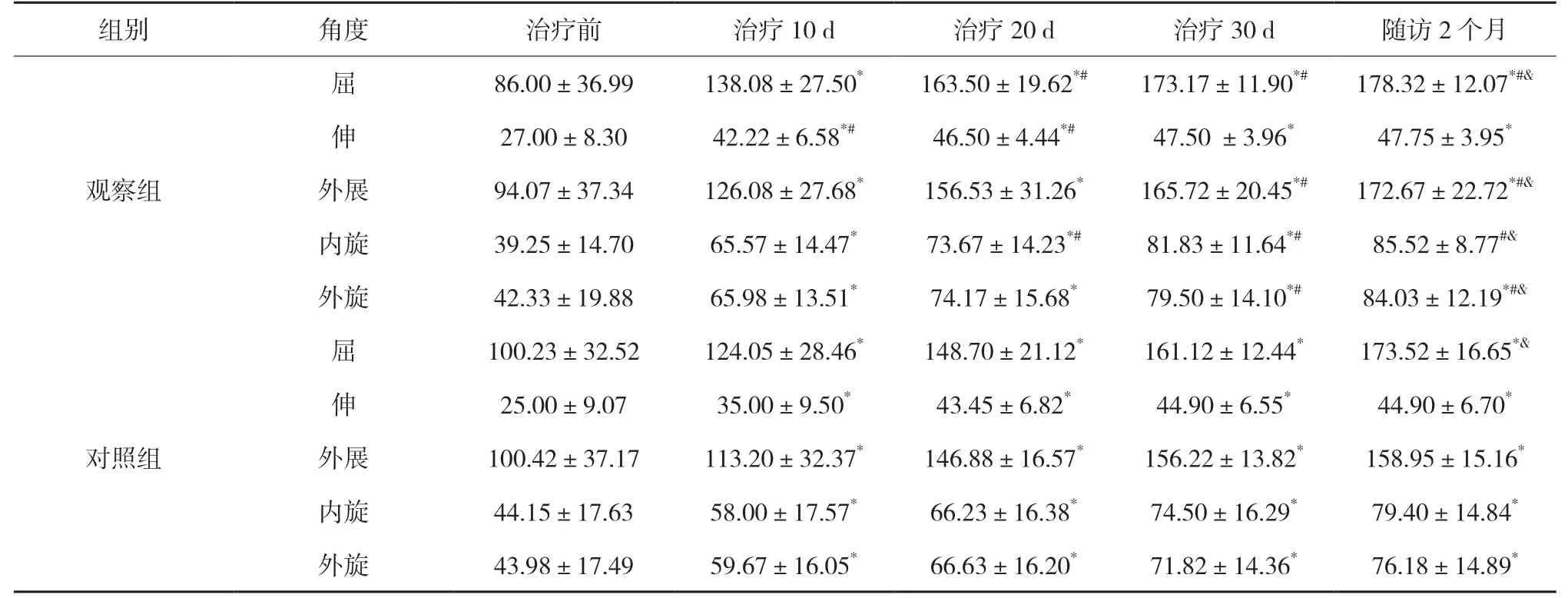

2.3 两组肩关节ROM评分比较治疗10 d时观察组屈、伸、外展、内旋、外旋活动度与本组治疗前比较均显著增加(P<0.05),伸活动度增加优于对照组(P<0.05);20 d时观察组屈、伸、内旋活动度增加优于对照组(P<0.05);30 d时观察组屈、外展、内旋、外旋活动度改善均优于对照组(P<0.05)。对照组治疗10 d后与本组治疗前比较各关节活动度均有显著增加(P<0.05)。随访2个月后与治疗结束时比较,观察组所有角度活动度均有增加,屈、外展、内旋、外旋活动度增加优于对照组(P<0.05),外展和外旋活动度显著增加(P<0.05);对照组的屈活动度显著增加(P<0.05)。两组治疗10 d、20 d、30 d三个时期关节活动度比较差异有统计学意义(P<0.05)。提示两组治疗均能改善ROM评分,观察组改善效果优于对照组。见表4。

表4 两组肩关节ROM评分比较( ±s,n=60) °

表4 两组肩关节ROM评分比较( ±s,n=60) °

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后同期比较,#P<0.05;与本组治疗结束时比较,&P<0.05。

组别 角度 治疗前 治疗10 d 治疗20 d 治疗30 d 随访2个月观察组屈86.00±36.99 138.08±27.50* 163.50±19.62*# 173.17±11.90*# 178.32±12.07*#&伸27.00±8.30 42.22±6.58*# 46.50±4.44*# 47.50 ±3.96* 47.75±3.95*外展 94.07±37.34 126.08±27.68* 156.53±31.26* 165.72±20.45*# 172.67±22.72*#&内旋 39.25±14.70 65.57±14.47* 73.67±14.23*# 81.83±11.64*# 85.52±8.77#&外旋 42.33±19.88 65.98±13.51* 74.17±15.68* 79.50±14.10*# 84.03±12.19*#&对照组屈100.23±32.52 124.05±28.46* 148.70±21.12* 161.12±12.44* 173.52±16.65*&伸25.00±9.07 35.00±9.50* 43.45±6.82* 44.90±6.55* 44.90±6.70*外展 100.42±37.17 113.20±32.37* 146.88±16.57* 156.22±13.82* 158.95±15.16*内旋 44.15±17.63 58.00±17.57* 66.23±16.38* 74.50±16.29* 79.40±14.84*外旋 43.98±17.49 59.67±16.05* 66.63±16.20* 71.82±14.36* 76.18±14.89*

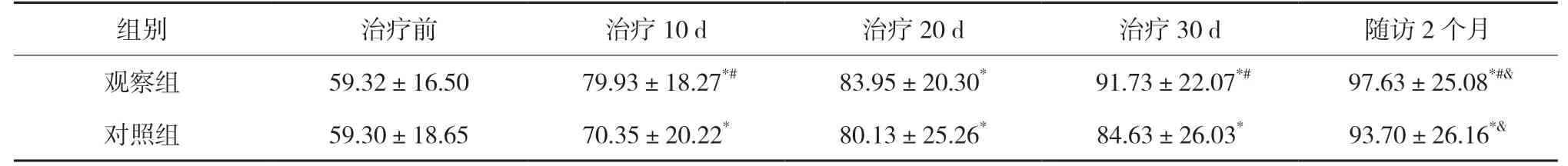

2.4 两组治疗前后肩关节JOA评分比较两组治疗后各时间点与本组治疗前比较,第1疗程两组JOA评分均有显著增加(P<0.05),观察组优于对照组(P<0.05)第2疗程两组JOA评分均有显著增加(P<0.05),但两组间对比无显著性差异(P>0.05);第3疗程两组JOA评分均有显著增加,观察组优于对照组(P<0.05);与治疗结束时比较,随访2个月后两组JOA评分均有显著增加(P<0.05),观察组优于对照组(P<0.05)。两组在10 d、20 d、30 d和随访2个月时4个时期JOA评分比较差异有统计学意义(P<0.05)。提示两组治疗均能改善JOA评分,观察组优于对照组。见表5。

表5 两组肩关节JOA评分比较( ±s,n=60) 分

表5 两组肩关节JOA评分比较( ±s,n=60) 分

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后同期比较,#P<0.05;与本组治疗结束时比较,&P<0.05。

组别 治疗前 治疗10 d 治疗20 d 治疗30 d 随访2个月观察组 59.32±16.50 79.93±18.27*# 83.95±20.30* 91.73±22.07*# 97.63±25.08*#&对照组 59.30±18.65 70.35±20.22* 80.13±25.26* 84.63±26.03* 93.70±26.16*&

3 讨论

肩周炎在《黄帝内经》中归属于“肢体痹”的范畴。根据痹病理论,肢体痹因风、寒、湿邪入侵肌腠,导致气血凝滞,经脉拘急收引,从而发生肢体关节疼痛和活动不利[6]。肩痹的病位以手三阳经、手太阴经的循行部位为主[7]。以“不荣则痛”言其虚、“不通则痛”言其实[8]。现代医学从组织解剖上发现相应肌群发生痉挛、收缩、组织之间粘连,也是肩痹的重要病理表现,符合中医寒湿痹病邪的性质[9]。有学者认为肩痹虚者属木虚,实者关乎气郁[10]。本研究中,除大多数辨证属风寒湿痹外,也有不少肝胆湿热、湿热阻滞之证。针刺能有效治疗肩周炎的相关研究结果显示,近5年来治疗肩周炎的主穴使用频率由高到低依次是肩髃、肩贞、肩髎、阿是、肩前、臂臑,配穴依次是合谷、外关、后溪[11],合谷穴和外关穴均作为远道常用配穴治疗运动系统疾病[12-13]。本研究中观察组总有效率为98.33 %,对照组总有效率为83.33 %,观察组的疗效优于对照组。本研究观察组和对照组局部取穴均以肩髃、肩髎为主,辅以局部阿是穴;观察组还根据经脉所过、主治所及的原理,选用相对应的经脉肘关节以下的腧穴合谷、外关配伍,从合理腧穴配伍的角度,发现远近配穴能增加针刺镇痛和肩关节活动度的效应。(1)针刺局部穴位能减轻肩周炎疼痛,远近配穴能明显提高镇痛效果。观察组即刻效应VAS评分下降幅度在各个时间点上最大,两组第10 d与即刻效应持平,第20 d、第30 d、随访60 d呈稳定小幅下降。观察组与对照组的镇痛趋势一致,但观察组镇痛效果明显优于对照组,与远道配伍外关、合谷穴有关。(2)针刺局部穴位能改善肩周炎关节活动度,远近配穴能显著提高疗效。本研究中关节的各个活动度并不是平行改善的,观察组的各关节活动度总体优于对照组(P<0.05),于第10 d伸活动度改善优于对照组,第20 d观察组屈、伸、内旋活动度优于对照组(P<0.05)。在综合性评定方面,第10 d、第30 d观察组JOA评分优于对照组(P<0.05),整体趋势与VAS、ROM评分相符。

远近腧穴配伍能提高针刺治疗肩周炎的疗效,发挥相须的协同作用,临床上被广泛应用于各系统疾病[14]。肩髃、肩髎穴分别属手阳明大肠经、手少阳三焦经,主治肩臂疼痛不举、上肢痿痹,结合阿是穴的局部不同归经腧穴,对关节活动度的改善有特异性作用;合谷、外关穴分别属手阳明大肠经、手少阳三焦经,外关穴是本经的络穴,八脉交会穴之一,交阳维脉,远道配穴则发挥疏调经气、通络止痛之功效。肩贞穴属于手太阳小肠经,居阳居表,善治肩臂疼痛、上肢不遂。包含上述三穴的不同组合称为“肩三针、肩四针”,具有畅通局部气血、滑利关节、通络止痛的作用[15]。靳瑞以肩前-肩髃-肩髎合称为“肩三针”,其他学者还有肩前-肩髃-肩后、肩髃-肩髎-肩贞、肩髃-肩井-肩贞等组合[16-17]。虽取法各异,大抵遵循分经取穴之意,通过振奋阳气,缓解阳经之迟缓,调节经筋之平衡,收到疏通经络、松解粘连、化瘀止痛之效。临床针刺治疗肩周炎的方法有多种,如针灸结合、针灸配合特定手法、针刺加汤剂内服、“靳式肩三针”联合中频电疗等,均能有效改善肩周炎的疼痛[18-21],均提示腧穴是针刺起效的关键因素。腧穴的配伍在针刺治疗肩周炎中具有重要作用,但目前还缺乏高质量的循证依据,说明腧穴配伍的效应及其机理。

肩周炎以风寒湿痹型多见。由于气血瘀滞或偏于阳盛体质者可见湿热表现,本研究中,除大多数辨证属风寒湿痹外,也有不少肝胆湿热、湿热阻滞之证。运用“肩三针”辨证选穴治疗肩周炎的相关实验研究表明,肩三针配伍外关、合谷穴对风寒湿痹型和气虚血瘀型肩周炎均有良好疗效,与单纯局部取穴比较,“肩三针”配合远取外关、合谷等穴效果更佳,同时可以通过运用补泻手法达到调节气血虚实的作用[22-23]。但其选穴固定,方同而证异,或配穴数量远多于主穴,不利于临床运用。虽然经络辨证是针灸治疗肩周炎的主要辨证方法,但调节气血平衡、恢复脏腑机能是防病治病的根本目标,对肩周炎可兼顾经络辨证和脏腑辨证,以经络辨证为主。肩部腧穴由于所属经脉性质的不同,可以协同发挥整体调节的作用。肩髃除主治肩臂顽麻以外,还可清泄阳明气火、祛邪减痛,合谷亦善疏风清热、通经活络,寒证热证均可选用,且尤其偏于祛上部之邪,肩髃和合谷可形成一对关联穴位;肩髎主治肩臂挛痛不遂,能疏三焦之气、活血化瘀。《针灸大成·杂病穴法歌》曰:“一切风寒暑湿邪,头疼发热外关起。”外关主治头痛、目赤、耳鸣、耳聋、热病、瘰疬、胁肋疼痛等,可与肩髃形成一对关联穴位[24]。故局部取穴肩髃-肩髎-阿是穴重在舒筋通络,远取合谷-外关重在祛除寒热邪气,从而达到祛邪扶正、标本兼治的目的。

本研究从远近配穴的角度,采用随机对照研究方法,初步观察了针刺治疗肩周炎腧穴配伍的效应,还存在一些不足。在今后的临床试验研究中,一方面可以加大样本量,结合多中心、随机对照研究,进一步明确针刺腧穴配伍的治疗效果;另一方面可结合真实世界的研究方法,从大数据中观察针刺腧穴配伍的效应。总之,局部取穴(肩髃-肩髎-阿是穴)、远道配穴(合谷-外关)的远近腧穴配伍,兼具“肩三针”“肩四针”的优点,又体现了腧穴配伍的优效性,其针对性和可操作性强,便于临床进一步推广应用。