高职心理健康教育课程体系的改革创新与实践

2021-11-03郑春雨

郑春雨

(大连职业技术学院/大连广播电视大学,辽宁 大连 116035)

大连职业技术学院在心理健康教育课程改革过程中,不断适应高职教育人才培养规格的新内涵,基于人的心理过程要素,新厘定课程目标、新建构课程内容、新组织教学过程、新改良教学方法,发展学生自我和谐的心理机制和可持续发展的职业通用能力。具体通过4门课程的个别优化,实现心理健康教育课程体系的整体优化,构建了融“认知发展教育”“情绪智力养成”和“行为训导”为一体(简称“知—情—行”)、基础性“育心”目标与渐进式“育人”目标相结合的高职特色“三融+两育”心理健康教育课程体系。

1 “三融+两育”心理健康教育课程体系的背景与形成

1.1 背景

高职心理健康教育课程体系是开展学生心理健康教育的重要载体,课程体系构建的完善程度、建设成效直接关系到时代新人培育的成效。十几年来,国家先后下发多个文件,对高校心理健康教育课程体系做出规定,尤其是《教育部办公厅关于印发〈普通高等学校学生心理健康教育工作基本建设标准(试行)〉的通知》(教思政厅[2011]1号)和《普通高等学校学生心理健康教育课程教学基本要求》(教思政厅[2011]5号)文件,对高校心理健康教育课程体系提出了明确要求。而实践中高职院校的心理健康教育课程体系普遍存在与普通高校趋同的现象,高职特色不明显,职业导向和助力心理发展体现不充分。

1.2 形成过程

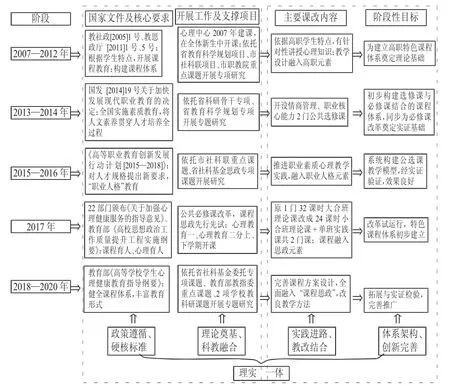

从2007年学校建立第一门心理健康教育课程至今,经过前后13年探索、研究和实践,历经5个发展阶段。其中,前10年4个阶段为课程体系“从无到有”的建构过程,近三年为课程体系“从有到优”的创新突破过程。本课程体系在构建、改革、完善的全过程中始终坚持以落实国家要求为硬核标准、以教科研项目为支撑,以研促改、以改促建。成果形成的过程既是落实国家文件要求的过程,也是科学研究不断深入完善的过程,始终坚持落实要求有标准、教学改革有依据、体系构建有基础、总结完善再提升。

2 “三融+两育”心理健康教育课程体系的主要内容

2.1 内容概述及建构过程(见图1~2)

图1 高职心理健康教育“三融+两育”课程体系架构及内容

图2 高职心理健康教育“三融+两育”课程体系建构过程

该课程体系涵盖4门课程,公共必修课和公共选修课各2门。通过心理健康教育一必修课解决学生认知发展的问题,晓之以理,使学生了解大学阶段人的心理发展特征及表现,掌握心理调适的基本知识;通过心理健康教育二必修课解决学生行为训导的问题,导之以行,培养合作意识,掌握自我探索技能、情绪管理技能、人际沟通技能;通过情商管理选修课解决学生情绪智力养成的问题,动之以情,使学生掌握了解情绪、管理情绪、自我激励、了解他人情绪、维系良好人际关系的能力共五大能力,培育积极人格;通过职业核心能力选修课解决学生职业通用能力养成的问题,持之以恒,掌握团队合作、人际交流和解决问题三大通用核心能力,为未来步入职场奠定职业心理基础。通过体现高职特色和服务学生成长的课程体系,融“知—情—行”为一体,实现学生心理健康发展的基础性“育心”目标,助力学生做健康成长的校园人,同时,兼顾渐进性“育人”需求,助力学生成长为全面发展的职业人。

2.2 该体系解决的主要教学问题

2.2.1 解决了心理课程从无到有的建构问题,成为开展学生心理健康教育的主渠道 2007—2017年,经过10年探索、4个阶段的研究和实践,心理健康教育课程体系完成从无到有的构建过程:2007年始在全校新生中开设1门心理健康教育必修课,2013—2014年相继在大二大三学生中开设情商管理、职业核心能力选修课,2017年1门大合班理论必修课调整为小合班理论课+单班实践课,构建起涵盖必修+选修、理论+实践的贯穿学生在校3年的心理健康教育课程体系。

2.2.2 实现了心理课程从有到优的突破,成为开展学生素质教育的重要载体 2018—2020年,经过3年实施与效果验证,推动课程体系从有到优的创新突破。在课程体系实施过程中,随着国家出台新文件、学校发展进入新阶段、学生心理发展“新常态”,依托教科研项目开展“课程育人”“课程思政”“三教改革”系列研究,以研究成果反哺教学实践,推动课程体系不断发展创新。

2.3 该成果解决教学问题的方法

2.3.1 创新教学理念,立足学生心理素质提升的积极心理学视角 传统心理教育课程“关注问题”有余,“立足发展”不足。对传统心理教学理念进行反思与重塑,结合学校实际和学生特点,以研究学生的心理发展特征为切入点,以学生未来发展所需的职业心理素质为落脚点,将教学理念及目标定位于提高学生心理认知水平、增进积极情绪体验、完善个体人格、提升做人智慧,推动教学从关注个别学生问题的消极视角转移到关注全体学生心理发展的积极目标[1]。

2.3.2 完善课程设置,保证学生在各学期获得心理“延展性教育”在必修课课程设置上,由原来大一上学期的32学时纯理论课,调整为上下两个学期分别开展24学时理论课和8学时实践课。为满足学生发展需求,在大二大三选修课的设置上,开设情商管理和职业核心能力,保证学生心理素质的多维度发展。

2.3.3 优化教学内容,体现高职特色和服务学生成长两大方向在严格遵照国家文件要求的基础上,调整内容侧重点,既体现高职特色,注重解决学生当下主要的发展性困惑,又服务其未来发展,教学过程中融入和体现学生职业核心能力中涉及职业心理素质教育和人格成长的内容,以切合未来职场发展需求。

2.3.4 改良教学方法,契合学生的认知水平和心理特点 学生大多具有形象思维而非抽象思维的智力结构,通过改革教学方法,实现与学生的同频共振。心理健康教育一以理论讲授调认知,“科普定心丸”让其知情;心理健康教育二以能力训练教方法,“技术强心剂”为其解难;情商管理和职业核心能力以积极引导做示范,“成长贴心汤”使之暖心。

2.3.5 改革考核标准,更多调动学生积极性 改革传统的“作业+出勤”确定成绩的考核办法,关注学生心理内化过程,完善考核标准向学习全过程考核转变,即“重结果”向“重过程”转变。新模式的课程考核由课堂表现、课后作业、团队过程性考核、任务反思等部分组成,更能调动学生参与教学的积极性。

3 “三融+两育”心理健康教育课程体系的创新与特色

3.1 理论创新

3.1.1 坚持积极心理学价值取向,实现教学理念的重塑 传统心理教学局限于学生的心理问题分析,矫正化、医疗化倾向突出,极易对学生造成消极心理暗示和“贴标签”效应。本成果调整教学功能定位,以“积极和发展”理念取代亡羊补牢式的“评估加矫正”教学理念,坚持面向全体学生、防患于未然,关注个体潜在力量和积极品质的全新视野。

3.1.2 立足多流派心理学理论,打好心理教育教学组合拳 心理健康教育一基于积极心理学理论,既遵照国家教学标准,又注重体现高职特色;心理健康教育二以团体心理动力学为依据,以职业心理素质教学内容为特色,为推动“校园人”到“职业人”的角色转变奠定心理基础;情商管理以人本主义心理学和团体心理动力学为依据,以自我体验+小组体验为主要教学方法,提高心理育人的效度及立德树人的温度;职业核心能力立足行为主义心理学和团体心理动力学理论,以情境教学+任务驱动为载体,为学生职业生涯发展导航助跑。

3.2 实践创新

3.2.1 教学要素个别优化与整体优化相协调,发挥育心育人合力 在成果实施和完善过程中,借由教学主体、教学内容、教学介体等诸要素的个别优化,助推教学过程整体优化。通过组建教学共同体提升教师教学能力,通过优化内容培养学生成长成才,通过改良教学方法使之契合学生心理特点,诸要素合力协同推进课程育人。

3.2.2 研、建、赛、改相结合,构建“三全”心理教育课程体系 成果以教研项目有效推动“课程育人”,以科研项目有力指导教学实践,理论探究与实证研究结合,前瞻性和现实性相统一。以教师竞赛为抓手检验教学水平、提高教学效果;以教学改革为载体完善课程设计、优化教学过程,构建全员齐教共育、全方位协同育心、全过程系统育人的高职特色心理教育教学体系。

3.2.3 “课程思政”先行先试,心理疏导与价值引领相结合 自2017年起,率先主动落实“课程思政”要求,紧抓教育契机、紧贴学生实际,依托教科研项目研究,在课程内容设计上尝试整合德育的丰富资源。2018—2019年,必修课全面融入“课程思政”,增强心理教师的育德意识和育德能力,落实到教案设计、课件制作等方面。2020年5月,教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》出台以后,依托课题深入开展研究,推动思政元素切实在教学设计中“显形”,在教学过程中“发声”。认真研读学校现有9个专业大类的专业人才培养方案,结合人才培养目标,确定“普适性课程思政元素”和“核心课程思政元素”,按专业、有侧重、分重点纳入教学设计,将价值塑造、知识传授、能力培养和个人成长融为一体,于无声处实现知行合一,推进立德树人。

3.3 成果特色

3.3.1 标准引领,因时而进,教学内容与国家要求同向同行 重在教学内容上,解教师之虑,以不同阶段教育部关于高校心理健康教育专门文件要求为硬核标准,与人的心理过程要素相对应,精准推动课程育人。课程内容建设突出两个适应性:一是外部适应性,即更好地对接社会发展对德智体美劳全面发展的人的需求;二是内部适应性,即更好地满足学生个性化多元成长的需要。本成果的4门课程,内容既各成体系,又紧密联系、逻辑递进、自成系统。2门必修课分别对应落实和解决学生认知发展和行为训导的问题,实现知行合一;2门选修课分别对应落实和解决学生情绪智力和职业通用能力养成的问题,打破学科专业壁垒,助力心理发展和职业发展。4门课程巧妙而有效地将“知、情、行”三要素相融合,育心与育人相结合。通过“使其心动—促其情动—邀其行动”的完整教学过程,使学生晓之以理、动之以情、持之以恒、导之以行,逐渐形成心理内化机制。

3.3.2 应时嬗变,因事而化,教研教改与职教发展同步推进 主要指教学主体上,谋学校之兴,增强课程建设的大局观,充分考虑课程之间、各模块之间及各教学环节之间的内在逻辑,挖掘教学过程各要素的育人资源和力量,以不同阶段国家职教文件对人才培养规格的新内涵与新要求为标准,驱动教师齐教共育、精准施教。通过组建专兼结合的教学共同体和科研团队,与时俱进开展教学研究和科学研究,以14项研究成果反哺教学改革和实践,合力解决学生心理发展“新常态”,研建结合,成果丰厚。

3.3.3 价值导向,因势而新,体系构建与学生需求同频共振 主要指教学客体和教学介体上,迎学生之愿,契合教育受众的“主体性”精神需求和未来成长需求,提高课程教学的整体价值。

一是教学客体上,为学生提供全程性心理健康延展性教育。学习在当下,以培养理性平和的健康心态为目标,通过大一两门必修课,促进学生心理素质养成和心理调节能力提升,做健康成长的校园人;成长助未来,以生成可迁移的情商智慧和练就可迁移的社会能力为目标,通过大二大三两门选修课助力学生心理发展和职业成长,为做全面发展的职业人奠定心理基础,真正做到学习不断线、成长不掉队。

二是教学介体上,与学生的认知水平和心理特点相契合。基于学生形象思维智力结构的特点,在3门课程中采用了浸润体验式团体辅导和训练方法,“让教师教有所依,学生学有所向”[2],让有意义的课变得更有意思,为学生心理素质养成和能力提升提供有效的过程性支持。