西弗射盾子囊霉研究进展

2021-11-01唐秀雅周万青

唐秀雅 周万青

(1. 南京大学医学院附属鼓楼医院检验科,南京 210008;2. 江苏大学医学院,镇江 212013)

西弗射盾子囊霉(Stephanoascusciferrii)属子囊菌类酵母,与孢子丝菌属和念珠菌属同源,但在形态特征上差别较大,除单细胞的酵母菌外,营养体菌丝中有隔膜,可通过有性繁殖在子囊中产生子囊孢子[1-2]。该菌可造成健康个体的浅表感染,在免疫缺陷或免疫低下人群可造成侵袭性感染且结局较为严重[3]。近年随着激素及其他药物的广泛使用,西弗射盾子囊霉等少见真菌引起的临床感染逐年增多[4]。对该菌的鉴定方法有传统的培养表型分析,亦可采用基因测序和质谱等精准检测手段。而西弗射盾子囊霉的药敏监测数据显示具有一定的差异性[5],多种抗真菌药物耐药菌株的检出给临床治疗带来了极大挑战。而该菌的致病机制等方面仍存在很多未知。本文将从西弗射盾子囊霉的命名、培养鉴定技术的应用、耐药性监测数据以及临床治疗等方面全面阐述。

1 西弗射盾子囊霉的命名

西弗射盾子囊霉别名较多,如西弗念珠菌(Candidaciferrii)、类西弗念珠菌(Candidaallociferrii)、西弗毛滴虫(Trichomonascusciferrii),属于酵母纲、酵母目、酵母科、子囊菌属,其特征是有性生殖形成子囊孢子[6]。西弗射盾子囊霉作为少见感染性真菌,自1965年首次被Kreger-van Rij发现并描述为假丝酵母-西弗念珠菌(Candidaciferrii)[2]。该菌可形成真正的菌丝和出芽酵母细胞,菌丝有隔膜,这方面与酵母菌属和毛孢子菌属相似。因其独特的、加冠的、成熟的子囊形成,使其区别于子囊科的所有属,由于菌株缺乏形成分裂细胞的能力,在单一或混合培养中均不能产生一种具子囊的状态,因此在1976年Smith Mt将其归为念珠菌属[7]。正是由于对于该菌的认识不够,曾先后出现多种命名,亦称其为西弗射盾子囊霉复合群。在2002年,依据18S rDNA序列分析最终将西弗射盾子囊霉复合群进行了精准的分类[6]。之前多种别名菌种其实可分为A、B、C 3个组,Group A(无内含子)包括Candidaallociferrii;Group B(有一个I类内含子,位置为1506处的Sc1506-1)包括Stephanoascusciferrii、Candidaciferrii和Sporothrixcatenata;Group C(有两个I类内含子,位置为943的Sc943和1506的Sc1506-2,1506位的Sc1506-1和Sc1506-2有19个碱基差异,但非常相似)包括Candidamucifera[6]。DNA杂交数据表明同一组中不同模式菌株相似性极高,而3个组间密切相关又各自不同。通过DNA杂交显示A组和B组菌株DNA相似度是中等,表明它们代表了既有区别又关系密切的物种。由于A组菌株不能单独形成子囊,故将其定义为假丝酵母新物种-类西弗念珠菌(Candidaallociferrii);B组包含了Stephanoascusciferrii、Candidaciferrii和Sporothrixcatenata,并且能频繁地产孢子,其生理特性介于A组和C组之间,所以B组统一命名为Stephanoascusciferrii;而C组因其与复合群内所有菌株DNA相似值较低(10%~41%),独立于其他菌株,因此被认为是Stephanoascusciferrii复合群中一个独立的品种-Candidamucifera[6]。

2 西弗射盾子囊霉的生物学性状及培养鉴定

2.1 生物学性状

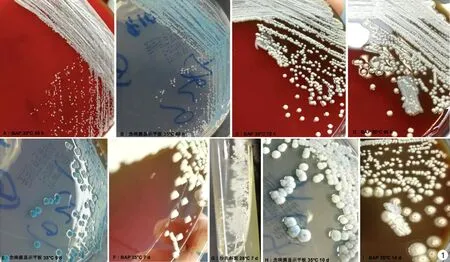

菌落特征 西弗射盾子囊霉在血琼脂平板、科玛嘉显色平板和沙堡弱培养基等培养基上均可生长。血平板35℃及28℃培养24 h后可见乳白色细小菌落;48 h后菌落呈镶嵌琼脂生长;延长培养菌落变粗糙呈奶油色或淡黄色,中心似菜花样,有细微绒毛状气生菌丝。科玛嘉显色平板培养24 h为无色细小菌落且不易刮起和研碎;48 h后菌落光滑湿润针尖状并逐渐显蓝色;72 h菌落变粗糙呈中心凹陷,边缘皱起并突出平板生长;延长培养菌落形似蓝色的小蘑菇一般。在沙堡弱培养基上最初为不明显乳白色酵母样菌落,延长培养为黄色加重的奶黄色菌落[1,8-9](见图1)。

图1 西弗射盾子囊霉不同培养时间生长菌落Fig.1 Characteristics of Stephanoascus ciferrii colonies in different time

镜下特征 可采用革兰染色、棉兰染色、荧光染色及墨汁染色进行镜下观察。大致呈现为酵母样真菌,呈球形或少许突起,可见呈树枝状分枝细长的菌丝,卵圆形的单细胞孢子延菌丝周边或者散在分布[4,8]。

2.2 培养鉴定

真菌的鉴定方法有表型鉴定、生化鉴定、分子水平鉴定和蛋白质水平鉴定等。随着分子鉴定手段的提升,真菌的分类也在不断变化。而快速、准确的菌种鉴定是启动适当的抗真菌治疗的关键[10]。

形态鉴定 临床样本的直接涂片镜检在识别特定真菌中有重要价值。而对于西弗射盾子囊霉的表型鉴定,则更多的是依赖培养后的涂片染色和菌落特征识别。显微镜下可观察到西弗射盾子囊霉酵母样真菌形态,可见孢子和菌丝。在各种培养基上呈现不同的菌落特征,例如在科马嘉平板上呈蓝色小蘑菇样菌落,在沙堡弱培养基中为黄色菌落,但共有的特性则是菌落质地硬、不易刮起。

生化检测 文献报道对于西弗射盾子囊霉的鉴定可采用Vitek 2、API 20C AUX、ID 32C等系统。Vitek 2和API 20C AUX鉴定系统较ID 32C更方便、快捷和精准,临床应用也更为广泛。PCR的快速性和API 20C AUX的全面结合能提高酵母菌的鉴定准确率[10]。虽然各种生化反应系统能在短时间内实现鉴定,但在一些少见菌种及生化反应不活跃菌种的鉴定上仍受限,与表型检测、分子检测等多种检测手段相结合可提升其鉴定能力。

血清学方法 侵袭性真菌感染发生时可通过检测患者体内真菌特异抗原实现诊断,包括β-D-1,3葡聚糖、半乳甘露聚糖和隐球菌荚膜抗原等[4];亦可通过特异抗体的检测实现既往感染的诊断。但现有血清学检测技术或指标均未在西弗射盾子囊霉的临床感染中应用,因此仍需探索新型血清学标志物用于该菌的临床感染诊断。

分子水平 真菌18S rDNA和ITS测序分析是真菌菌种鉴定的金标准。ITS测序主要是针对真菌多样性的研究,准确度较高;18S rDNA测序针对的是真核微生物,检测范围广,就真菌来说精确度相对较低。有研究对临床分离12株西弗念珠菌采用Vitek 2 compact系统鉴定和ITS测序进行验证,显示商品化鉴定系统在该菌种鉴定上较为准确[1]。

蛋白水平 质谱技术(MALDI-TOF MS)以其准确性、鉴定快速性等优点已经成为临床实验室广泛使用的检测平台。并经过了大量的临床菌株鉴定的验证实验[11]。在西弗念珠菌临床感染报道中,采用Vitek 2 compact、ITS测序和MALDI-TOF MS 3种鉴定技术均实现了1例氟康唑不敏感西弗念珠菌的准确鉴定[8],进一步验证各种鉴定技术的一致性。

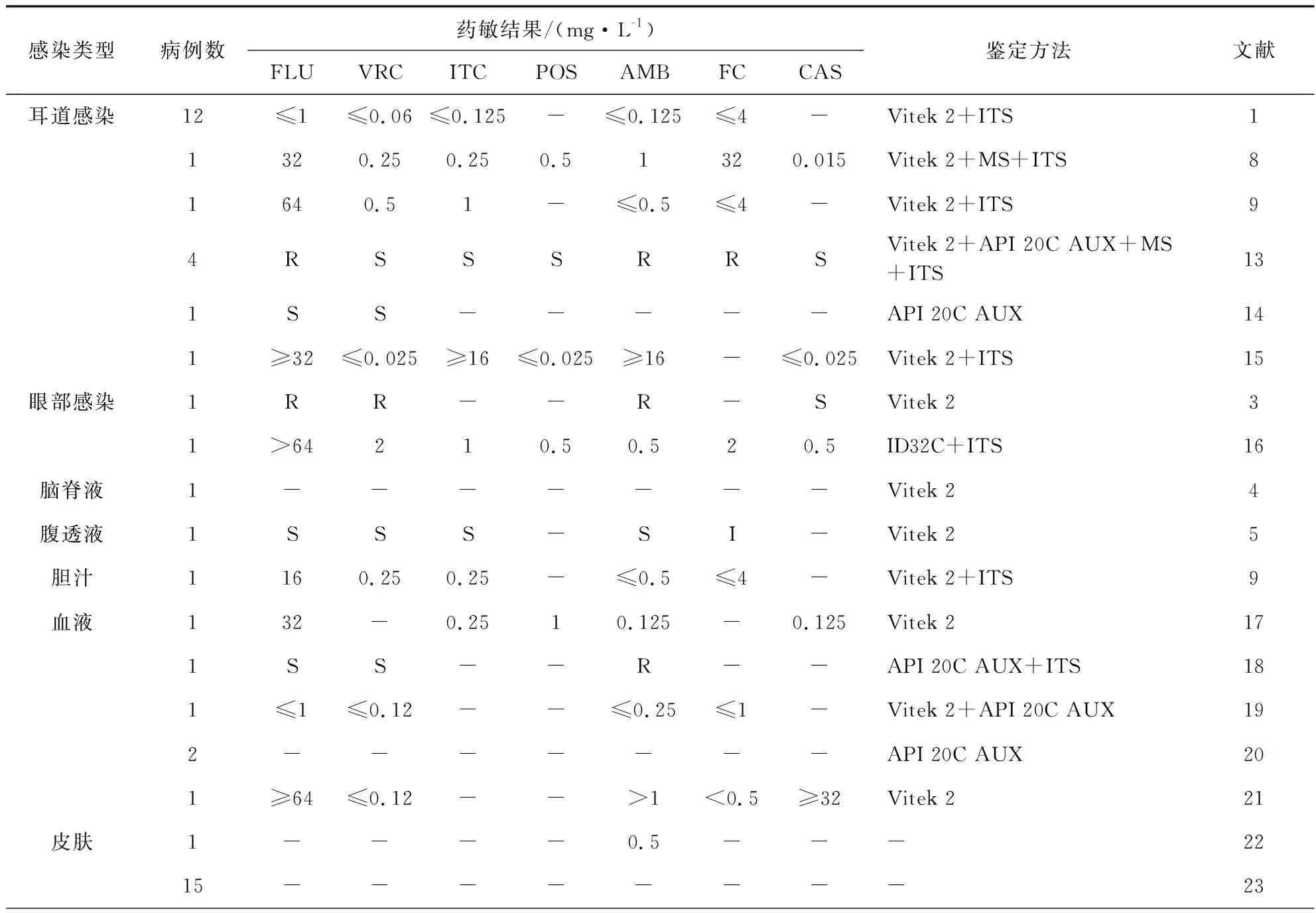

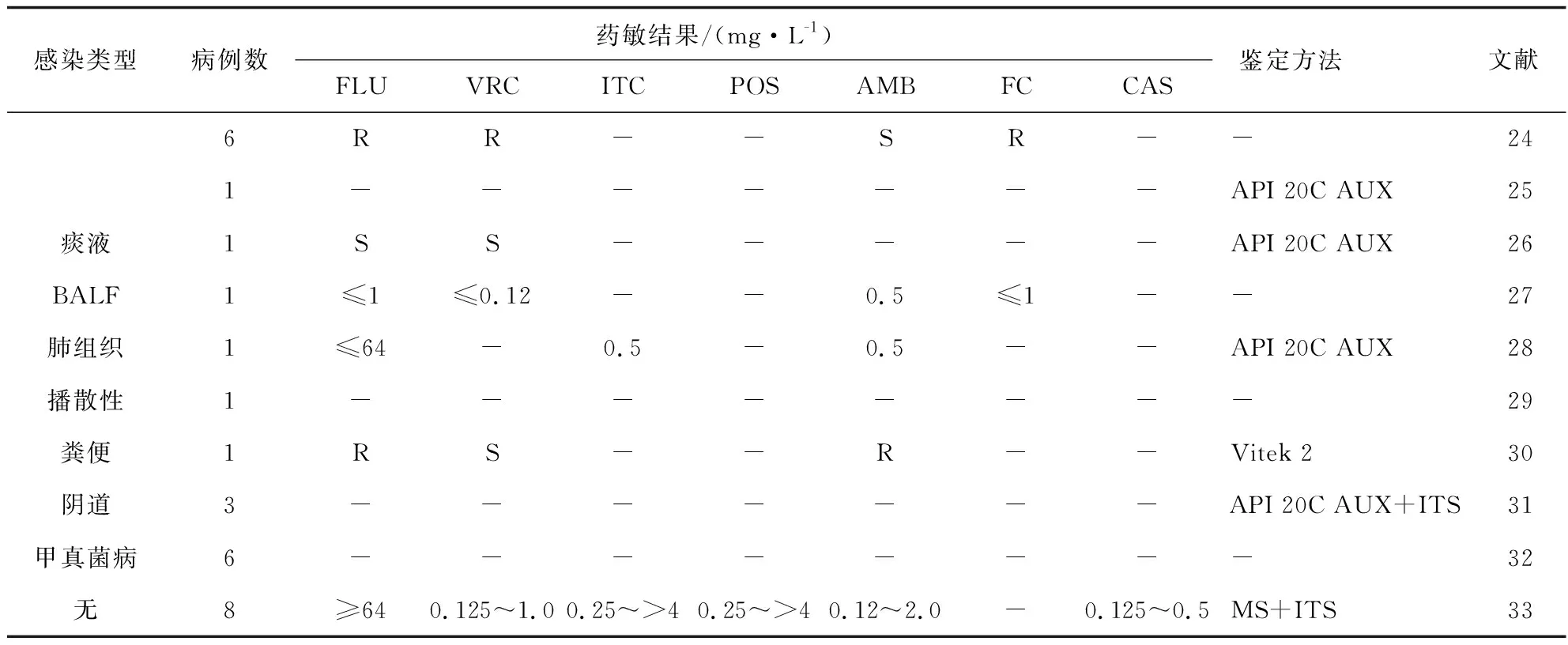

3 西弗射盾子囊霉的体外药敏数据

目前尚未建立西弗射盾子囊霉的最低抑菌浓度(MIC)标准,大多参照念珠菌解释标准。临床分离菌株大多对氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑、泊沙康唑,两性霉素B、氟胞嘧啶和卡泊芬净等抗真菌药物敏感[1,3],但也出现过对氟康唑等抗真菌药物耐药(MIC=32 μg/mL)或不敏感菌株[8]。临床检出西弗射盾子囊霉药敏试验多采用ATB Fungus 3进行,但该试剂适用于念珠菌和隐球菌药敏测试,用于西弗射盾子囊霉仍有待商榷[1]。真菌耐药主要为膜通透性降低、药物作用靶酶增多、缺失或者结构改变以及细胞壁合成障碍等[12],但目前对西弗射盾子囊霉的抗真菌药物耐药机制尚待进一步研究。近年文献报道临床检出西弗射盾子囊霉药敏数据见表1。

表1 西弗射盾子囊霉临床感染分离及药敏数据Tab.1 Clinical infection and drug susceptibility data of Stephanoascus ciferrii

(续表)

4 西弗射盾子囊霉的临床感染与治疗

西弗射盾子囊霉作为一种条件致病菌,在免疫正常个体一般不致病或仅造成浅表感染,而在免疫力低下患者易感且后果严重[34]。浅表感染中以耳部、皮肤、趾甲、足部等[15,24]较为多见,可导致慢性中耳炎、颗粒样鼓膜炎等耳部疾病[1,13],亦可引起眼部病变如眼眶内肿[3,16],坏疽患者的足部和有皮肤病变部位的混合感染等[22,24,29]。而在一些恶性肿瘤、糖尿病等免疫力低下患者可引起深部感染及系统性感染[8]。最常见在血流、肺组织或其他无菌体液(如脑脊液、腹透液、胆汁等)中检出,可导致新生儿血流感染、COPD患者肺部感染、免疫低下患者血流和中心静脉感染等[17,19,27]。文献报道1例62岁急性髓系白血病患者全身感染氟康唑耐药西弗射盾子囊霉[28];一项慢性腹泻患者的真菌研究中发现该菌可加重腹泻的严重程度,引起严重脱水、营养不良和腹泻,尤其是对身体衰弱患者、免疫功能低下的患者、幼儿和老年人[30]。造成全身侵袭性的严重真菌感染有多种因素,包括免疫力缺失或低下、高龄与低龄、患者有基础病变、进行侵袭性操作和多种抗菌药物的混合使用等。西弗射盾子囊霉不仅造成人体的浅表和侵袭性感染,亦可造成动物感染。首次动物报道是从猫耳中检出[35],在英国马皮肤和黏膜中也曾有检出[36],而其是否为人畜共患病尚存未知[37]。

西弗射盾子囊霉的临床感染报道近年来有所增多,准确识别并进行抗真菌药敏试验是正确治疗和管理的关键。在多数感染案例中大多使用氟康唑进行救治,1项长达10年的念珠菌药物敏感监测中发现菌株对氟康唑敏感率近50%[38];也有一些报道如在真菌性眼内炎中用卡泊芬净治愈的案例[3];1例结核性胸膜炎合并HIV感染的患者脑脊液中检出西弗念珠菌,并显示对氟康唑等抗菌药物呈现多重耐药性,患者最终治疗失败[4]。可见浅表感染者易于救治,一旦造成侵袭性感染则可能对治疗造成很大的挑战。越来越多不常见的致病菌或新菌种被发现和检出,不断加强对这些少见菌株的关注和学习,深入了解并研究菌株生物特性与致病性,对临床治疗至关重要。

5 小结与展望

临床少见真菌的培养与鉴定对实际临床治疗至关重要。西弗射盾子囊霉的分离鉴定应注意与隐球菌等菌种的鉴别,准确的菌种鉴定是实现临床治疗的关键。更多的临床分离菌株的药敏监测数据及临床治疗经验对于抗真菌治疗意义重大。深入研究其致病性及可能的耐药机制对更好地防控由该菌造成的感染具有重要意义。有文献报道西弗射盾子囊霉有生物转化功能[39],对于西弗射盾子囊的利用在未来还有很多可能性,而对其致病机制也需进一步探索。西弗射盾子囊霉虽然是一种不常见的酵母菌,但仍应引起临床医生和微生物工作者的重视。