清代科举生态与五经文的文学化

2021-10-28陈曙雯

陈曙雯

(南京信息工程大学 文学院,江苏 南京 210044)

明清科举考试中的八股文,亦称制义或制艺。“有清科目取士,承明制用八股文。取四子书及《易》《书》《诗》《春秋》《礼记》五经命题,谓之制义。”[1]《选举志三》,3147则制义包括四书文和五经文。清代科举作为影响一代文坛风貌与走向的制度因素,日益受到学界的重视,但关于闱中衡文风气的动态考量,现有的研究多聚焦或采样于首场四书文,而对科举考试体系中的五经文实际地位及其人才激励的效能如何,认识颇为模糊与欠缺。从场域还原及文化生态观的视野与方法来看,一方面,科举生态作为朝廷政教导向与人才环境的适应性互动,在选拔标准与程序上存在一定的变量,四书文往往崇尚清真雅正与为文的“义理”化,五经文却适时表现出炫博竞丽的不同趣味,与清代学术及文学的时代发展亦构成重要关联;另一方面,科举考试作为文学社会环境中的要素,固然可以作为文学的外部关系或背景条件来处置,但本文基于科举生态中如何直接引动文学竞争的机制,重在揭示五经文在科举体系中达成的文学属性,由此观察清代科举与文学之间的交互作用,也试图打通文学的外部研究与内部研究。

一、制度设计与文风导向

清代科举考试政策最初沿袭明制,其后康、乾时期屡有变化,最终于乾隆五十二年(1787)形成首场试四书文与律诗、二场试五经文、三场试策的定规。在这一过程中,五经文的调整涉及两个层面,一是场次的调整,二是从各试本经逐渐过渡到五经并试。前者指乾隆二十一年(1756)将五经文从首场移于二场,罢去原来第二场之论、表、判。后者指士子原本选试一经,高宗认为“士子专治一经,于他经不旁通博涉,非敦崇实学之道”[1]《选举志三》,3151,遂于乾隆五十二年规定自次年乡试起,乡、会试五科之内,分年轮试一经,之后即正式开始五经并试,每经各出一题。此外,康、雍时期一度还有“五经中式”的名目,即于每经各作四篇而中式,乾隆年间停止。[2]那么,调整到第二场以及取消“五经中式”是否意味着科举体系中五经文地位的下降呢?

五经文即便与四书文并列第一场的时候,二者的重要性也并不相同。乾隆十年(1745),针对“今四书文采缀词华以示淹博”的现象,下旨说“国家设制科取士,首重者在四书文,盖以六经精微,尽于四子书”[3]《选举考四》,劝诫士子多读书穷理,作清真雅正之文。这里强调四书文的重要,是就纠正文风而言,并无轻视其他科目之意。不过,四书体现了五经精义因而更为重要,这种认识却是由来已久。自朱熹首次集结四书,构建出与道统一致的新的经典文本,四书便被视为通向五经的桥梁,其优先级已经高于五经,明清科举考试中也逐渐形成了只重四书文、轻视经策等文的惯例。清廷意识到这种倾向后,也时有纠正的举措,如雍正四年(1726)发现“近来试官多以四书文为主,而于经艺不甚留心”,因而进行纠偏,“著将今年各省五经取中副榜之人,俱准作举人一体会试”[4]卷四〇《贡监事例下》,这是一次特殊的补救性的“五经中式”,目的便是释放出重视“经艺”的信息,以便对士子与考官只重四书文的现象进行反拨。

在四书文的地位高于五经文已经成为社会性共识与闱中阅卷惯例的背景下,五经文从第一场调至第二场,从制度设计的本意来看,并未见地位降低之意。乾隆二十一年,删去原第二场之论、表、判,将经文移至第二场,是因为原科目篇幅繁多缺乏实际意义,士子于风檐寸晷中亦难周全。调整之后,第二场已成经文专场(1)原定会试第二场需加一篇表文,后亦取消。,“止经文四篇,斯潦草完篇者,当在所黜。专经之士,得抒夙学,而浅陋者亦知所奋励”,士子既不得以时间紧迫为借口,“主试者亦可从容尽心详校”[5]第15册,卷五二六,15229。一方面,着眼于闱中的便利,“将经文移入二场,原使士子从容结构,各尽所长。考官于二场专校经艺,则耳目既无庞杂,去取益见精详”[6]《内帘阅卷·同堂校阅》,无论考生还是试官,都可以获得更充裕的时间。另一方面,从更为长远的角度,试图通过科举的杠杆鼓励士子潜心专经,这实际上是提升经学的地位。当然,五经文地位的提升并非指超越四书文,而是指在四书文地位不变的前提下,尽力使五经文得到应有的重视。

至于“五经中式”的取消,更非五经文地位下降的信号。在士子专试一经的时期,“五经中式”旨在鼓励士子博通五经,尽管在康、雍时期曾获得过少量名额,毕竟面向的是少数人,而非对所有士子的普遍要求。五经轮试取代各试本经并逐渐过渡到五经并试后,所有的士子都需习治五经,就覆盖面而言,已经胜过“五经中式”。在科举考试体系中,经学地位的上升最终体现为乡、会试中第二场的五经并试。

事实上,从顺、康到乾隆时期,对经的重视呈逐渐上升的态势。乾隆有着使经学与文学并兴的意图,这一点从乾隆元年(1736)的博学鸿词试便已看出端倪。御史吴元安试前进言,“荐举博学鸿词,原期得湛深经术、敦崇实学之儒,诗赋虽取兼长,经史尤为根柢。若徒骈缀俪偶,推敲声律,纵有文藻可观,终觉名实未称”[1]《选举志四》,3177,已经为此次鸿博定下基调,所求是深于经术、根柢经史而又兼长诗赋之人。最终考试分为两场,首场试赋、诗、论三篇,二场试策二篇,与康熙十八年(1679)博学鸿词仅试一赋一诗已判然有别。乾隆十四年(1749),高宗再次表明对“词苑中寡经士”[5]第13册,卷三五二,13046的不满,诏令保荐人才,意欲在翰林院中体现经学与文藻的结合。这些举措与乾隆三十八年(1773)开四库馆有着内在理路上的相通之处,都预示着汉学学风的兴起。乾嘉汉学以考据训诂之法研治经学,是在理学成为社会主流意识形态四百余年后经学的一次复兴。五经文的场次调整应该放在乾隆朝经学兴盛的背景下看待,这种调整不是地位的下降,相反,正因为重视经学才表现出提升五经文地位的意图。

经学地位的抬升与汉学学风的兴起也影响到文风,曾国藩便曾指出清高宗的征鸿博与开四库馆使得“天下翕然为浩博稽核之学,薄先辈之空言,为文务闳丽”[7]《送周荇农南归序》,244,这里已经涉及了学风与文风之间的联动关系,“浩博稽核”之学有着通向“为文务闳丽”的内在逻辑。闳丽之文主要表现为辞赋骈文,辞赋骈文的文体特征如用典与藻采都以博学为根基,学术与文学正相呼应,“浩博稽核”的学风投射于文学,便是沉博闳丽的文风,正如吴兴华所说:“创造性的博学多闻使清代卓越的骈文作家能够下笔如行云流水,毫无窒碍。”[8]166而五经文得益于汉学学风的浸润,可以呈现出更富有文学性的特征。同时,高宗也试图于科举中平衡学养、才华与器识,故而在调整五经文场次的同时,也于乡、会试中加进律诗,“使科举成为激励文学而不是像明代以来遏制文学的社会机制”[9],这也使得五经文的文学化成为可能。

二、后场地位与竞逐风气

二场的五经文与三场的策同属后场,在常规的阅卷流程下,首场的决定权最重。首场试卷经封弥、誊录、对校后,陆续分发各房,主考、同考同堂阅卷。各房考官将本房佳卷呈送给正副主考,称为“荐卷”,随阅随呈。首场试卷阅荐完成后,再阅二、三场,但并非逐份依次评阅,而是先评阅头场荐卷所对应的后场之卷。剩余试卷中如实有出色者,可以补荐其首场试卷。房考能在多大程度上认真对待后场试卷,其实是因人而异的。那么,在实际操作中,五经文考试是否已经形同虚设呢?

针对轻视后场的阅卷风气,清廷一再有告诫乃至申饬之语。乾隆九年(1744),五经文尚在头场,此时不仅专意头场,而且头场中也只专意四书文,乾隆帝遂下旨,要求“自今以后,司文衡者务思设立三场之本意,于经、策逐一详加校阅,毋得轩轾”[6]《内帘阅卷·同堂校阅》,并且表示一旦发现积习相沿,主考与房官都要从重议处,永为定例,态度颇为严厉。乾隆二十五年(1760)又令考官“不得以二场经艺为具文,如有经旨荒疎,剿袭肤浅者,即其余皆有可观,亦不得滥行取中”[6]《内帘阅卷·同堂校阅》,四书文出色仍是房考荐文的首要标准,但强调五经文需合格并发挥其对首场的淘汰作用,实际上也是要求后场阅卷不可走过场,必须让其发挥制度设置时预期的作用。同治十一年(1872)时,也有这样的上谕:“闱中校阅文艺本应三场并重,不得专重第一场。嗣后中外臣工,凡与衡文之任者,当逐场衡校,冀拔真才,毋许草率从事。”[6]《内帘阅卷·同堂校阅》政令多出于对当下偏颇的补救与纠正,朝廷的一次次纠偏,既说明这种现象的确时有发生甚至一直存在,也表明在决策层面上后场的地位不断受到保护。

重视经史之学的学者衡文时多会留意后场,而当他们履典文衡时,重视后场就会成为连续性的行为,汉学家王昶、朱珪都是如此。王昶曾肄业苏州紫阳书院,与惠栋同治汉学,乾隆十九年(1754)成进士。在乾隆二十四年(1759)、二十五年(1760)、二十七年(1762)的顺天乡试和乾隆二十六年(1761)、二十八年(1763)的会试中,五次担任同考官,乾隆五十七(1792)年则任顺天乡试主考官,“皆以经术取士”[10]二集《诰授光禄大夫刑部右侍郎述庵王公神道碑》,423,涉及经术的便是经义与策问两场。朱珪于乾隆十三年(1748)十八岁时成进士,乾隆二十四年、乾隆四十三年(1778)、乾隆五十一年(1786)分别典河南、福建、江南乡试,乾隆二十五年充会试同考官,乾隆五十五年(1790)任会试总裁,都能结合后场答卷定夺去取。乾隆五十一年江南乡试中,所取之人通经术者28人,阮元、孙星衍、张惠言、李赓芸等俱在此榜。阮元为李赓芸著作作序时,提及其师朱珪“合经、策以精博求士”[10]三集《华陔草堂书义序》,685,因而此科自己与李赓芸分别以第八和第四名中式。朱珪去世后,阮元为他写神道碑,再次提到他“取士务以经、策较四书文,诚心锐力以求朴学经生,名士一览无遗”[10]二集《太傅体仁阁大学士朱文正公神道碑》,418-419,《清史稿》亦将此写入朱珪本传,谓其“取士重经、策,锐意求才”。朱珪的“合经、策”“以经、策较四书文”,都是指不仅仅以首场取人,而能通观三场,给长于经、策而不善四书文的人留下机会。

因此,闱中因经义出色被取的情形并不少见。乾隆三十一年进士孙志祖即属此类,该年会试的经义题中有“黍稷与与”之语,出自《诗经·小雅·楚茨》的“我黍与与,我稷翼翼”,其他人都是黍稷并提,唯有孙志祖“以黍稷分比,数典不紊”[10]二集《孙颐谷侍御史传》,497,孙即因此被取,以第六名成进士。(2)孙志祖在乾隆二十一年的浙江乡试中,也非以四书文而是以策问中举。从后场取人最为著名的是嘉庆四年(1799)己未科会试,此科得人尤盛,世人常将其与康、乾年间的两次博学鸿词相提并论。己未科成为名榜的机缘,首在朱珪与阮元的遇合。是科总裁四人,分别为吏部尚书朱珪、左都御史刘权之、户部侍郎阮元、内阁学士文幹。四人中朱珪位次最高,为总裁之首。朱、阮二人都提倡汉学,学术兴趣相投,朱珪又是阮元的座师,本着重视二、三场的一贯态度,嘱咐阮元独自披阅二、三场的试卷。阮元“乃选出长策一千三百余卷,穷三日夜之力,再选出二百卷,分为三等,以观头场”[11]507,这种违背正常程序的非同寻常的做法(3)房考汪镛于嘉庆十年时,以给事中的身份上奏,指出己未科主考的违规之处。,表明阮元将阅卷重心放在了策问上。但朱、阮二人其实同样也从经义中寻获佳卷而拔人,张惠言、郝懿行即皆从经文中拔出。张惠言乡、会试皆出朱珪之门,嘉庆十四年(1809)成进士的路德晚年主讲陕西关中书院,在道光十七年(1837)陕西乡试前,向书院士子说起嘉庆己未科会试时,提及张惠言第二场之《易经》文采用三国虞翻之说,“总裁朱文正公大为击节,拔置高魁,自是文人攻《易》义者多引用虞氏《易》”[12]《饯秋试诗二十八首》之《易经文》自注。虞翻《易》学传自汉人孟喜,阮元任职翰林院时,曾为国史撰《儒林传》,其中《张惠言传》道:“汉人之《易》,孟、费诸家各有师承,势不能合。惠言传虞氏《易》,即传汉孟氏《易》矣,孤经绝学也。”[13]张惠言四十二岁即去世,成进士时年已三十九,《易》学思想已经成熟,以其绝学让朱珪大为惊叹并“拔置高魁”自在情理之中。至于郝懿行,据阮元自己的说法,也是他“从经义中识拔实学士也”[10]三集《郝户部山海经笺疏序》,694-695。

己未科释放出来的考官取人并重后场的信息,立刻为士子们所捕捉,并回应于答题之中,由此形成嘉庆年间后场与首场并重的风气。应试者为了增强自己脱颖而出的辨识度,便以文章长度相竞争,以至嘉庆十三年(1808)御史何学林奏称“乃近来每注意经、策填写长者,谓之满卷,以此获售者大约十居六七。士处其间,欲投时好,不得不写满卷”,已违背“头场为先”的宗旨,呼吁“试官阅文,经、策不必专尚满长”[6]《乡会试艺·驳案》,但其议被驳回。御史所谓因满卷而“获售者大约十居六七”,其意并非指只要满卷即可被取,满卷只能是被取的必要条件而非充分条件。同时,满卷是就后场而言,不论“十居六七”的说法来自准确统计还是约略估算,至少表明在时人的印象中,因后场被取中者人数之多已打破首场优先的惯例。因受己未科从长策中选人的影响,满卷已成嘉庆年间的“时好”,而反观乾隆五十一年时,为提升后场地位,“定答策不满三百字,照纰缪例罚停科”[1]3152,严厉的规定表明后场敷衍之情形一度较为普遍。二十余年间,朝廷惩罚字数不足者的局面已变为士子主动追求经、策“满长”,这固然是制度规定已见成效,更重要的是考官在阅卷过程中的取舍标准起到了引导作用。朝廷、考官与士子是科举系统中的三个节点(4)学政也是一个重要节点,但本文暂不讨论此问题。,帝王意图制约着考官,但考官仍可在命题与阅卷各环节体现自己的学术趣味与人才观念。士子在帝王训饬与考官观念的引导下,便会以相应的文风回应并形成竞逐风气。

三、补荐与拔遗:后场的程序运作

五经文除了发挥对首场荐卷的淘汰作用外,也可以成为取人的关键因素。考官能够从后场取人是因为得到了程序的保障,这一运作程序主要是补荐和拔遗。属于同考官环节的补荐,“于经、策逐一详加校阅”之类的规定都是为了保证补荐程序能被切实履行,政策是连续的,偶有变动也是事出有因。乾隆四十七年(1782)曾同意左副都御史觉罗巴彦学的奏议,“若头场诗文既不中选,则二三场虽经文、策问间有可取,亦不准复为呈荐”[6]《三场试题·题目成式·例案》,但巴彦学此折原本出于防范关节的目的。乾隆很快意识到不妥,次年即恢复原条例,“嗣后令各房考于头场阅荐既毕,即将二、三场通行细阅,如实有岀色佳卷,仍准补荐头场,听主考官酌量取中”[6]《内帘阅卷·同堂校阅》,即同考官仍可以据经义、策问补荐,只要首场无明显瑕疵即可。

正副主考阅卷时,首先需阅各同考荐卷,或取中,或黜落,其标准皆有规定:

考官遍阅三场,先录其全瑜者。首场虽佳,而后场草率者,不得取中。首场平通,而后场明确通达者,准其取中。如头场疵缪,虽二、三场可采,仍不准取中。其由二、三场取中之卷,均令主考将取中缘由批于卷上,听候磨勘。[6]《内帘阅卷·同堂校阅》

择三试全佳者为首荐。其第一场文义致佳,二、三场无疵;第一场文义无疵,二、三场致佳者,为次荐。[14]卷三一

以上两条材料对读,录取标准十分明确。首先取中的是三场试卷都被荐者;其次是或前场或后场被荐者,如果说平通、无疵、不草率是合格的基本要求,那么以前场被荐则需后场合格,以后场被荐则要头场合格。总之三场并观,而非仅凭首场定去取,朱珪的“合观经策”便是此意。

未被房考取中的试卷称为落卷,亦称遗卷。主考在阅完荐卷之后,还有搜落卷的责任与权利,从落卷中搜出佳卷并取中,称为“拔遗”。搜落卷可以让主考与同考官互相牵制,以防舞弊。清朝诸帝多次重申此规定,如康熙五十年(1711)便强调“嗣后主考官应将房考荐卷外余卷,亦加遍阅,庶佳卷不致遗落”。如果佳卷被房考误抹而被主考搜出,则房考有受处分的危险,故主考多不肯为此举,因此雍正元年(1723)特地申明对于房考应宽免处分,以使主考安心搜遗。道光年间,落卷多不搜,故道光十二年(1832)又下旨告诫“典试各员,务必将闱中试卷全行校阅,不得仅就荐卷取中,方为不负委任”。同治十一年(1872)再次强调“凡与衡文之任者,当逐场衡校”[6]《内帘阅卷·同堂校阅》,同考官之补荐与主考官之搜遗俱在要求之中。在试卷多而期限紧的情况下,同考细阅本房所有二、三场试卷已属不易,几名主考要通阅各房三场全部试卷则更难,所以补荐与搜遗程序所能发挥的作用与君主的重视程度有关,也与考官自身的学术趣向、选拔人才的理念乃至责任心密切相关。

不少从落卷中搜出的人物,后来成为名臣、知名学者或文学名家,康熙十二年(1673)的状元韩菼,在前一年顺天乡试中,竟是副主考徐乾学从遗卷中搜出。[15]《韩文懿公事略》乾隆五十一年江南乡试,孙星衍“首场三艺皆宗古注,搜落卷得之”[16]570,搜落卷者则为朱珪。搜落卷得人最盛的当属乾隆五十四年(1789)会试,此科主考王杰、铁保、管幹贞三人通过搜落卷取中者甚多,甚至第二名、第三名都是分别被王杰、铁保从落卷中搜出。据铁保记载,“王公数典会试,深以各房荐卷为不足尽凭,欲细搜落卷以拔真才。余与管公同事搜罗,无一卷不经主司之目。榜发,多知名士。不数年,那彦成、阮元、刘凤诰、刘镮之、荣麟、钱楷、胡长龄、李钧简、汪滋畹、汪廷珍或擢部堂,或膺督抚,会试得人之盛无逾此科”[17]卷一。铁保言下之意,此榜“多知名士”是搜罗落卷的结果,但他所列十人是否都从落卷中搜出,今尚不能确定。这次拔遗人数之多、名次之居前实为前所未有,事后乾隆出于公平原则与防范目的,对此予以批评,并规定以后“同考未经呈荐之卷,主考搜出取中,止准列于五十名后,不得滥置前列”[6]《内帘阅卷·同堂校阅》。道光十二年,徐法绩主湖南乡试,因副主考病故,独自搜落卷得六人,左宗棠与古文家吴敏树、杨彝珍皆在其中。

考官搜遗时,三场试卷都可阅览,但从各种记载来看,更多的还是搜阅二、三场。孙星衍“首场三艺皆宗古注”,四书文需依宋儒立说,用宋以前的古注自然要被黜落,朱珪搜落卷得之,则所据必是二、三场试卷,而非不合要求的首场试卷。嘉庆己未科的陈寿祺也是从后场拔出,阮元为陈寿祺所作传记道:

会试闱中,其卷为人所遏,元言于朱文正公曰:“师欲得如博学鸿词科之名士乎?闽某卷经、策是也。”遏者犹摘其四书文中语,元曰:“此语岀《白虎通》。”于是文正公由后场力拔岀之。[18]卷五一阮元《隐屏山人陈编修传》

“遏者”应是其房考,其四书文用汉代《白虎通》语,房考不知出处,摈斥也在情理之中。陈寿祺虽经义与策文出色,但既有“头场疵缪,虽二、三场可采,仍不准取中”的规定,故房考并未补荐,而朱珪、阮元从落卷中将其搜出,所依据的便是其二、三试卷。据此也可看出,如何认定头场“疵缪”“疵颣过甚”,其实存在一定弹性,四书制艺用《白虎通》语,显然在朱珪、阮元眼中并不成为严重问题。张之洞“取士提倡朴学”,同治六年(1867)任浙江乡试副考官,同治十二年(1873)任四川乡试副考官,“皆遍搜经、策遗卷,名下士无一失者”[19]卷一《张之洞传》,也是搜后场试卷。取于后场之人,他日成为乡会试考官时,往往也会注重后场,如陈寿祺成进士后,嘉庆九年(1804)、十二年(1807)先后典试广东、河南,“其衡文岭南、中州也,二、三场遗卷一二万,尽阅之”[18]卷五一阮元《隐屏山人陈编修传》,重后场的倾向便可在考官与士子间形成循环。

补荐、拔遗都是便于从二、三场取人,而从后场取人不仅盛行于乾嘉时期,同光时期的陈康祺自称“康祺阅历名场,见朋辈中钻研古书,不工制艺者,遇稍解风雅之主司,多以二三场殚洽见收。而一二揣摩时尚,趋风承沫之士,迄老死不获知遇”[20]290,则晚清仍不乏以经义和策问被取者。科场首重四书文,但这两道程序给从后场取人提供了制度保障,也为士子力图于清真雅正之外呈现五经文的多样化文风提供了可能性。

四、五经文标准的文学化

清廷一直以清真雅正为文章的根本性宗尚,并以此引导科举,故而清真雅正也是清代制艺的一贯标准。[21]90-102在具体操作层面上,则是从“理、法、辞、气”去衡量,考官的评语基本从这四个方面展开。[22]大致说来,理要醇正精切,法要周密严谨,辞要典雅畅达,气要浑厚流转。五经文亦为制艺,清真雅正的标准是否适用于五经文呢?

乡、会试放榜之后,主考官要将取中名单与优选的文章汇为《乡试录》《会试录》并作序。按照惯例,正主考作序,副主考作后序,就此次考试的详情作汇报性陈述,文中常会涉及衡文宗旨的问题。乾隆三十年(1765),钱大昕作为浙江乡试副主考,在所作《后序》中提到四书文、五经文、论、诗、策各有其宗旨与标准,“于四书文取其法之正而理之醇也,于论取其有本有原能阐明儒先之蕴也,于经义取其贯串注疏,于诗取其研练声律,于策取其通晓古今。三场并陈,去取斯定。所录之文,浓淡正奇,不名一格,要皆能以先民是程,而浮泛之陈言,则汰之务严焉”[23]《浙江乡试录后序》,370。对于四书文,从“法”与“理”的层面上判断其是否“正”而“醇”,这也是乾隆一再强调的清真雅正;于五经文,重在“贯串注疏”之学;于策,重在通晓古今之识。五经文能否成为“浓淡正奇不名一格”中的浓者奇者,钱大昕并未明言。

四书文和五经文之间的差别,路德说得至为明白。路德在陕西课士颇有影响,是八股文的行家,晚清小说《官场现形记》中提到的《仁在堂文稿》便是他所编的时艺。他曾选择嘉庆年间乡、会试的五经文佳卷刻为《五经文漪》,序中道:

四书文以清真雅正为宗,乡、会试先以此命题,以观其脉理之昭晰、法律之谨严,鸿文无范,洵非所宜。复恐末学浅陋得以滥登,故又试之以经义,试之以策问,以觇其才学……大抵经义之作,朴不如华,淡不如浓,熟不如生,平不如奇,其沉博绝丽有迥不类四书文者,要不得以破体目之。时而见为笺注疏义,时而见为训诰典谟,时而见为风骚词赋,万怪惶惑,不名一格,总以书味深厚、脱却时文气者为高。[24]

继而又以书法与诗歌比之:四书文如楷书,经义如篆、隶、草书;四书文如律诗,经义如古诗。总之,四书文规矩严密,而五经文则可以不拘一格。

从《五经文漪》所选各文的考官评语来看,至少嘉庆年间确实不以清真雅正的标准要求经义。如《易经》部分《刳木为舟剡木为楫》一题,周鼎文章评语是“以文通之采笔,抒仲翔之名理,琢玉雕金,彪炳夺目,不是泛谈五行”。乾隆二十三年(1758)规定“嗣后考校经文,应遵奉圣制及用传注为合旨”[4]卷六《厘正文体》,圣训即颁行天下的《御纂四经》《钦定三礼》。但嘉庆四年张惠言在经义中使用虞翻的易学而被“拔置高魁”后,“自是文人攻《易》义者多引用虞氏《易》”,所以周鼎的《易经》文用了虞翻的易学,这并不奇怪。此文据冷门绝学阐发经文之意,同时质有其文,以文采写名理,这似乎是评阅人更为欣赏的地方,“琢玉雕金”、文采如江淹的评语与清真雅正标准下对文辞的一贯评价显然是不吻合的。

《五经文漪》中《尚书》部分,嘉庆十年(1805)进士童槐的《下管鼗鼓合止柷敔笙镛以间》一文为骈体。八股文的起股、中股、后股和束股部分,虽然每股之间都是两两相对,但实非骈文,与骈文在句式、文气上有显著差别,而破题、承题、起讲、入手处皆用单句。童槐此文是骈文而非仅仅部分使用了对句,“振茂松于素题,嘘祥风于朱草。追伶伦于嶰谷,肇赐将于子男。昭华玉琯之锡,均其和鸣;康衢谏鼓之陈,通于阒寂”,这些句子是骈文之偶句,而非八股之对句,且句句用典,骈文特征明显,而这些句子旁边都加了圈,是尤受欣赏之处。《春秋》部分,嘉庆十四年进士徐镛的《郯子来朝(昭公十七年)》亦为骈体,文末评语云:“春秋文以议论为能,此独出以骈体,更觉壁垒一新。”对以骈体行议论表现出赞赏的态度。这不妨与乾隆年间对骈体四书文的态度作一对比。乾隆四十四年(1779),江南乡试后,磨勘官奏称解元顾问的试卷,三篇四书文“纯用排偶”。乾隆帝于上谕中训斥考官:“制艺代圣贤立言,原以清真雅正为宗。朕屡经训谕,不啻至再至三,何得又将骈体录取,且拔冠榜首,所谓厘正文风者安在?”[3]《选举考四》可见制艺用骈体与乾隆一再强调的清真雅正相悖。再加上三篇全为骈体,有暗通关节的嫌疑,所以正副主考钱载、戴均元皆被交部议处。有清一代,清真雅正始终是衡量四书文的标准,但五经文却可以有较大的空间。

《五经文漪》中的《诗经》选文,更是风貌各异。有被评为“熟精文选理,藻丽掞天庭”的吴慈鹤之文,有“汉魏六朝,共炉而冶;文心赋手,兼擅其长”的路天甲之文,有以四言韵语写成的佘文铨之文。佘文评语道:“以韵语为时文,施之他经则为奇,施之《诗经》则奇而不诡于正。”这是因为《诗经》题在五经题中最具文学特色,文体的包容度最高。道光十七年(1837)陕西乡试前,路德作《饯秋试诗二十八首》,交代应试的诸多事项,诗下多自注,提到了不少科场风习。其中《诗经文》之诗注至少提供了四个信息。其一,“经义觇人才学,与四书文迥别,名为制艺,实古作也。若仍以《四书》文律之,则头场三艺已足定优劣矣,奚必更试以五篇耶?”即经义与四书文应有区分,可以为时艺,也可以为古作,不必以清真雅正衡之,这与他嘉庆年间体现于《五经文漪序》中的观点一脉相承,也与嘉庆己未科所开风尚相印证。其二,“《诗经》一艺,六义兼该,凡工词章者尤喜为之,远祖风骚,近宗徐庾,俱无不可。曩曾选刻《五经文漪》,所登《诗经》文,润古雕今,无体不备”。经义中的《诗经》文可以古雅博奥,也可以雕饰华腴。其三,“自嘉庆己未人才辈岀,标新领异,各展所长”,五经文的“无体不备”是受嘉庆己未科的影响。其四,“窃见近日直省《乡试录》所载进呈,经义大率轻清谨饬,与四书文无别,其古雅博奥之作十无一二,恐此后经义亦竞尚白描矣”[12]。经义在道光年间风尚有变,以“轻清谨饬”的面貌向四书文靠拢。这或许与嘉庆十九年(1814)给事中辛从益奏请厘正文体有关,对于挦扯僻书、追求新奇的考场风气,他请旨告诫考官衡文务归清真雅正,“至于二、三场,体裁虽无妨稍宽,然征引渊博,总期于本题有关”,嘉庆帝遂下旨要求别裁伪体,“如有将支离怪诞之文目为新奇,妄行录取者,经磨勘官摘参,必将原考官严加惩处”[6]《乡会试艺·现行事例》。不过,即使要求厘正文体,对于二、三场,也是“无妨稍宽”的。

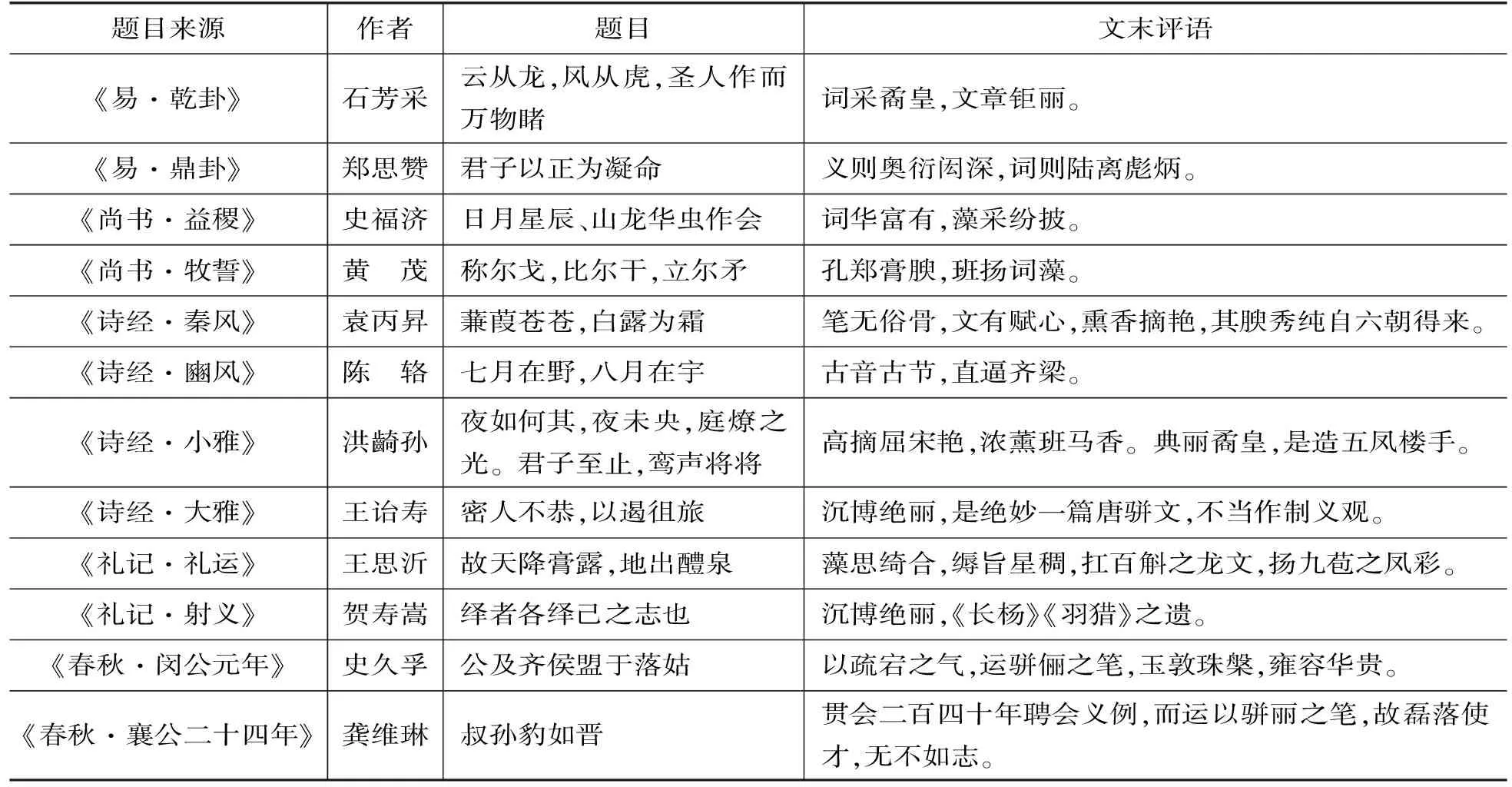

光绪年间选编的《五经文鹄》《五经文府》《五经文海》对于五经文的评判标准极为相似,尤其欣赏文章内容之“博”与文风之“丽”,“五经题文以渊博典丽为尚”[25]《五经文鹄弁言》,“经艺之选,以沉博绝丽为贵,是编所录,凡简淡高古者概从割爱”[26]《五经文府凡例》,并同样肯定五经文的文风可以不拘一格,“至于经艺之体,无耑无厓,不首不尾,可庄、骚,可晁、董,可左、马,可班、张”[26]邓濂《五经文府序》。对沉博绝丽文风的推崇和对多样化风格的期待也体现在选文的评语中,略举《五经文鹄》中数例如下:

题目来源作者题目文末评语《易·乾卦》石芳采云从龙,风从虎,圣人作而万物睹词采矞皇,文章钜丽。《易·鼎卦》郑思赞君子以正为凝命义则奥衍闳深,词则陆离彪炳。《尚书·益稷》史福济日月星辰、山龙华虫作会词华富有,藻采纷披。《尚书·牧誓》黄 茂称尔戈,比尔干,立尔矛孔郑膏腴,班扬词藻。《诗经·秦风》袁丙昇蒹葭苍苍,白露为霜笔无俗骨,文有赋心,熏香摘艳,其腴秀纯自六朝得来。《诗经·豳风》陈 辂七月在野,八月在宇古音古节,直逼齐梁。《诗经·小雅》洪齮孙夜如何其,夜未央,庭燎之光。君子至止,鸾声将将高摘屈宋艳,浓薰班马香。典丽矞皇,是造五凤楼手。《诗经·大雅》王诒寿密人不恭,以遏徂旅沉博绝丽,是绝妙一篇唐骈文,不当作制义观。《礼记·礼运》王思沂故天降膏露,地出醴泉藻思绮合,缛旨星稠,扛百斛之龙文,扬九苞之凤彩。《礼记·射义》贺寿嵩绎者各绎己之志也沉博绝丽,《长杨》《羽猎》之遗。《春秋·闵公元年》史久孚公及齐侯盟于落姑以疏宕之气,运骈俪之笔,玉敦珠槃,雍容华贵。《春秋·襄公二十四年》龚维琳叔孙豹如晋贯会二百四十年聘会义例,而运以骈丽之笔,故磊落使才,无不如志。

当然,选本中不乏“词旨雅洁”“理明词达”“气味深醇”“气清词腴”“文情畅茂”“气清词畅”这一类对制义之体的常规性评价,但同样不乏“藻采纷披”“典丽矞皇”“沉博绝丽”“班香宋艳”这类欣赏词华藻采、更接近文学角度的评价。《诗经》本属文学范畴,从文学而非制义的角度对《诗经》文作出的评价几乎比比皆是,《诗经》文的骈体比例最高,表中四篇皆为骈体。其中,洪齮孙是骈文大家洪亮吉之子,自己亦以骈文见长。

这些选本属于考试用书性质,其编选与出版首先是出于商业利益的考虑,与市场需求贴合度高,对考官趣味与流行文风比较敏感,所以,不录“简淡高古”之文,推崇“渊博典丽”“沉博绝丽”,不妨视为对光绪年间五经文风尚的回应。

五经文的文学化倾向其实主要出自考官的引导。以光绪二十七年(1901)贵州乡试为例,闱中发刻佳卷时,待刻的五经文中有一篇《礼记》文,“原文摹《选》体用韵,而未能一律工丽”,主考吕佩芬委托一位同考官对之进行润色,此文由是“光怪陆离,蔚然可观”[27]。制艺原不需用韵,原文用韵而显工丽,然而才气不足以贯穿全文,所以需要润色以符合佳作应有的面貌。修改之后“光怪陆离”的文风,无论如何都是与清真雅正背道而驰的。从帝王意图来说,设计三场考试,并重后场与前场,原是要通过对士子的全面考核,选拔学识才情兼备之人。而考官的文人趣味以及承载了这种趣味的衡文标准,往往会突破王朝对八股文的规范化要求,这并非出自制度设计之本意,同时也具有某种偶然性。但今日之考官,乃昨日之士子,其个人趣向又为昔日之风尚、昔日之考官所影响和引导;闱中墨刻的示范作用,又可影响往后数科士子。考官趣味与人才观念实与科场文风密切相关。

在晚清惯于将义理、考据、词章、经济四分的背景下,朱一新提出“四书文,义理之学也;二三场考据、词章、经济之学也”[28]201,这是对当时学风与考场文风的一个总结。经济之学体现于各种策问中,考据与词章则二、三场兼而有之。圣贤义理之学需要清真雅正之文去传递,而关乎考据尤其词章之文,则可以异彩纷呈,不拘一格。清真雅正某种程度上意味着约束个性才华、抑制文采藻丽,而五经文对文风多样性的包容,则又为骋才竞藻留下了空间。

五、结语

清王朝在首重四书文的前提下,通过强化后场地位,尽力矫正只重四书文的倾向。乾嘉时期对后场的重视尤为突出,道、咸时只重首场的现象有所回潮(5)咸丰元年,御史王茂荫因考官专取头场,上奏请求经策并重,因有偏重后场的倾向被驳回。,但同、光时期,因张之洞的影响,经、策作用再次提升。张之洞任浙江与四川乡试副主考时,即以搜阅二、三场落卷知名,尤其同治六年(1867)浙江丁卯科,“所取多朴学之士,知名者五十余人”[29]33,一时为人称道,并影响到此后的闱中衡文风气。同治十二年他在四川乡试出闱后,随即提督四川学政,对学风释放了持续的影响力,以至光绪年间康有为在广州万木草堂讲学时,尚提及“近科多古雅,尽复嘉、乾旧派,自丁卯张香帅开风气也”[30]108。大致说来,当汉学学风张扬的时候,经、策地位会相应提升,五经文的衡文标准也会相对灵活,更容易接受风貌各异之文。

制度设计保障了从后场取人的可能性,程序运作保障了从后场取人的可行性。当后场也可能成为被取中的因素时,士子们便会如同重视首场一样,调动自己的全部学养、识见与才华展开竞逐,尤其在第二场五经文中争奇斗艳,或祖风骚,或宗徐、庾,或博奥,或富丽,从而背离了清真雅正的标准。另一方面,虽然清廷为并重后场提供了政策支持,但首重者仍在首场四书文,虽获重视但并未有与四书文比肩的地位,恰恰使五经文的衡文标准获得某种自由度,不必如四书文那样固守清真雅正的考量,考官衡文时其文人趣味便有机会得到更多的表达。所以,尽管清廷对科举的基本态度是崇尚清真雅正、抑制炫奇竞异,但是其政策中又暗含了调动文学竞争、延展文人趣味的因素,从而为五经文的文学化走向提供了契机。