历史视角的“无理数”概念教学思考

2021-04-12刘洪超周杨

刘洪超 周杨

【摘要】无理数概念教学的浅表化现象普遍存在.通过对其中几个典型表现的分析发现,从历史视角来分析无理数概念的认知过程,有助于我们找到有效的教学路径.人类认知无理数的历史表明,无理数概念建构的关键在于认识它与有理数的本质区别.因此,无理数概念教学的重点应该是让学生感受"不可公度量"的存在.

【关键词】无理数;历史视角;不可公度;教学路径

2019年5月,笔者有幸参与了某杂志社主办的初中数学录像课评比活动的第一轮评审.参赛作品中,有多则课例的教学内容为无理数的概念,虽然它们可能对应不同版本的《数学》教材,但是教学的侧重点都体现了执教者对无理数概念的教学认识.其中普遍存在的一个问题,是无理数概念教学的浅表化,引发笔者对无理数概念教学的一些思考.

1无理数概念教学几种浅表化表现及其分析

1.1集中精力于“一个定义+三种类型”

多数课例中的“无理数”教学其实都可以概括为“一个定义+三种类型”.先通过面积为2的正方形的边长让学生感受2的现实存在,然后在几次估算的基础上告知学生2是一个无限不循环小数,再以此为基础给出无理数的定义:像……这样的无限不循环小数称为无理数.接下来,为了让学生能“识别无理数”,教学的重心就转移到“常见的类型”的概括上:含不尽根的、人为构造的(比如0.1010010001…)、含π的……分析集中精力于“一个定义+三种类型”,能有效地帮助学生应对无理数概念考查,确保考试的时候“不吃亏”.初中阶段对无理数概念的直接考查,往往也就是一个选择题:“下列数中哪一个不是有理数”.因此,很多老师在中考复习的时候仍然沿用这种方法,只不过此时的类型变成四种(比之前多出“非特殊角的三角函数”类型).这种教学其实主要就是死记“类型”,目的只是为了“会做题”.学生往往不理解无理数的概念本质,只知道这几种类型的数对应“无限不循环小数”.看似简单易行,效果显著,其实是弱化了学生对无理数概念本质的理解,概念没有真正建构.

1.2通过掷骰子来“创造”无理数

有执教者在无理数的概念教学中设计了操作体验活动:写一个小数,整数部分为0,小数数位上的数字完全由掷骰子决定.学生每两人一组,一名学生负责掷骰子,另一个学生负责记录.随着掷骰子的次数越来越多,小数点后的数位上数字不断增加,并且随机产生,没有规律……

分析通过掷骰子来“创造”无理数,目的是帮助学生理解无理数的“无限”和“不循环”特征.通过“掷骰子”結果的随机性,可以让学生体会到自己所创造的“无理数”小数位上的数字“没有规律”.但是笔者发现,这种操作体验活动不仅不能帮助学生理解无理数“无限不循环”的原因,反而容易给学生带来的认知上的误导.关于这一点,笔者之前曾做过研究,“掷骰子创造无理数”之后,很多学生认同“无理数的大小是不确定的,小数点后数位上的数字是随机产生的”.也就是说,“掷骰子创造无理数”很容易导致学生把“无限”和“不循环”错误地理解为“不确定”.

1.3把夹逼估算无理数作为重点

有执教者通过面积为2的正方形边长来说明2的“客观存在”,接下来将教学重点放在“2是一个什么样的数”上,用“二分法”不断地夹逼,逐步确定2的个位、十分位、百分位、千分位……最后归纳总结:“像2这样的数,用二分法可以不断逼近它,但它是一个无限不循环小数,我们把无限不循环小数称为无理数.”

分析用夹逼法估算2的值,既可以让学生在一定程度上体会无理数的“无限”“不循环”,又可以让学生掌握一种有效的估算策略(“二分法”逼近).但是,从无理数概念理解的角度来看,把夹逼估算无理数作为重点并不能帮助学生真正理解无理数与之前的“有理数”有什么本质区别,其“无理”究竟表现在哪里.有限次的“夹逼”之后,概念的理解其实仍然归结为教师的一个告知——“它是无限不循环的小数,被称为无理数.”从思维策略与思想方法的角度来看,“夹逼法估算无理数”的具有一定的教学价值,但它不应该是无理数概念教学的重点.

上述几种教学表现,其实都只是在围绕着无理数的小数定义(无限不循环小数就是无理数)“打转转”,要么是死记定义,要么就是对定义的字面表述进行解释或者验证(帮助学理解“无限”和“不循环”).经过这样的无理数概念学习,学生只是知道“无限不循环小数是无理数”,却不能很好地理解无理数与之前所学的有理数有什么区别.为什么要提出无理数的概念?为什么无理数是无限不循环小数?如果学生对这些问题完全没有认识,那么无理数的概念是不可能有效建构.有研究者发现,“近60%的学生关于无理数概念的知识点是孤立的,头脑中缺乏合理的图式结构”[1].笔者认为,造成这种状况的主要原因就在于,教师在无理数的前期教学中没有注重概念的实质性建构,而在后期教学中又只关注了化简与运算.

无理数概念是初中数学的一个难点.概念建构的关键在哪里?教学的重点应当放在哪里?学生理解无理数的困难是什么?怎样的布局设计才能更好地帮助学生突破这个难点?教师只有对这些问题有深入思考与正确认识,才能避免教学的浅表化.

2历史视角的“无理数”教学再认识

美国数学史家M·kline认为,“历史上数学家所遇到的困难,正是学生也会遇到的学习障碍”[1].也就是说,如果我们期望寻找无理数概念教学的有效路径,把握其中的难点与关键,那么人类认识无理数的历史进程就是最具有借鉴价值的“范本”.

2.1人类认识无理数的历程

在发现无理数之前,人类对数的认识最具代表性的当属毕达哥拉斯学派的“万物皆数”,即自然界中的一切数量都可以归结为整数或者整数之比(即有理数)[2].然而,该学派的希伯索斯却发现了不可公度量的存在.所谓“不可公度”,就是无论如何都找不到一个长度单位,使得两个线段(比如正方形的对角线与一边)的长度都表示为整数.这就意味着这两个线段的长度之比,无法表示成分数.这个发现直接动摇了毕达哥拉斯学派的哲学基础,引发了第一次数学危机.其后很长的一段时间,无理数对人们而言始终如一团迷雾.起初,数学家们承认(不得不承认)不可公度量的存在,但是不认为无理数是“数”(即将“数”与“量”分离)[1].直到16世纪,无理数才开始被人们接受和使用.但是,一直到18世纪人们也没有完全认清无理数的性质,因此对于无理数本身无法抽象出一个合理的表述方式[3].后来,随着稳定的十进位小数的表达形式逐渐形成以及超越数的发现与证明,人们对无理数的认识逐渐清晰.19世纪后期,在数学公理化力量的推动下,柯西、康托尔、戴德金等数学家分别从不同角度定义了无理数,使得实数理论体系趋于完备.在此基础上,斯托尔兹于1886年证明了“每一个无理数均可表示成不循环小数”,并用这一事实来定义无理数[4].20世纪50年代以后,“无限不循环小数”定义被教科书广泛采用[5].

2.2无理数历史对教学的启示

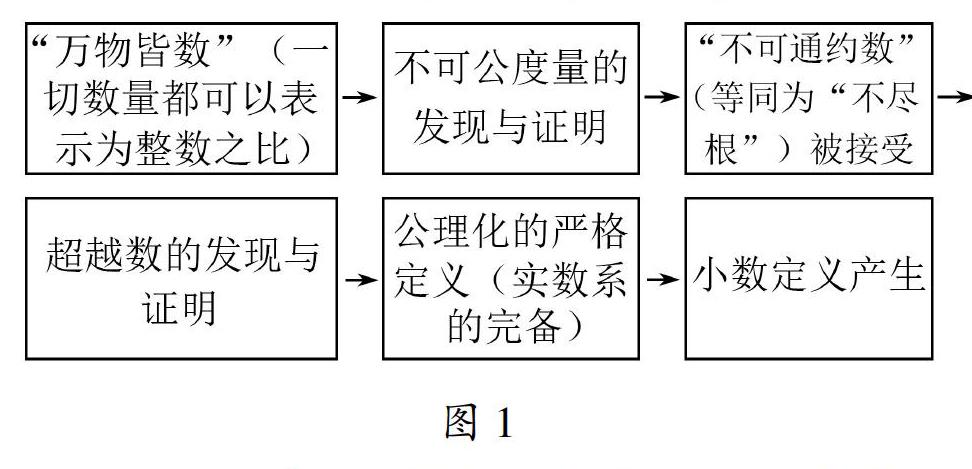

历史上,从无理数的发现到实数集合的建立,经历了2500多年.由此可以想见,初中学生在认知无理数时所需要面对的困难.在无理数概念发生与发展的过程中,一些看似偶然的“关键事件”其实体现了必然的认识顺序,这个认识顺序可概括如图1所示.这个漫长而曲折的认识过程给教学带来如下启示:图1

(1)对有理数本质特征的充分认识,是建构无理数概念的基础.无理数与有理数最终将一同建构为“实数”的下位概念,学生原有的“有理数”概念在此充当新概念的“固着点”.如果学生还没有认识到有理数的本质特征(可以表示为两个整数之比),那么学生就无法认识到无理数与有理数的本质区别.

(2)不可公度量是无理数概念的认知起点.历史上无理数的发现是从不可公度量开始的,由“量”到“数”的过程体现的是从直观到抽象的认识顺序.虽然没有直接的证据表明希伯索斯最早是从正方形的边长和对角线发现不可公度量的,但是类似根号2这样的“不尽根”,相比其它无理数确实具有更简单的直观背景,能够很好地降低推理论证难度,便于学生理解和接受.

(3)逻辑上的证实(比如分数与小数的关系以及不可公度性的证明)对于初中生来说虽然存在一定的困难,但是推理论证对概念建构的促进作用不容忽视.因为逻辑上的支撑,毕达哥拉斯学派即使将希伯索斯扔进大海,也阻挡不了第一次数学危机的到来.回避逻辑论证的无理数教学,必然会有太多的告知成份,不仅影响学生对无理数的认识信念,也是一种数学文化角度的价值流失.

(4)无理数的小数定义是实数理论体系完备之后新出现的定义,它对概念建构的促进作用不是很大,因为它所反映的无理数的本质是内隐的[6].小数定义的优点是使具体的无理数具有数量上的直观性,与数轴直接对应,便于比较和近似计算[3].无理数的表示定义(不能表示为分数的数)虽然没有被教材作为定义使用,但是它在知识建构中起到关键作用.综上所述,笔者认为无理数概念教学建构的关键在于理解无理数与有理数的本质区别,感受不可公度量的存在(包括从逻辑上确认)应该是无理数概念教学的重点.小数角度的无理数定义具有更高的“实用价值”,但是从概念建构的角度来看,它只能在概念建构后期,作为概念的多角度理解.

3对应的教学路径及难点突破

基于以上认识,笔者认为无理数概念教学应该按照以下顺序展开:

第①步:揭示有理数的本质特征.这项工作应该在之前的有理数教学中(比如章小结的时候)完成.揭示有理数的本质特征,不只是强调“整数与分数统称有理数”这个定义,更重要的是要让学生认识到将有理数分为整数与分数是完备的.

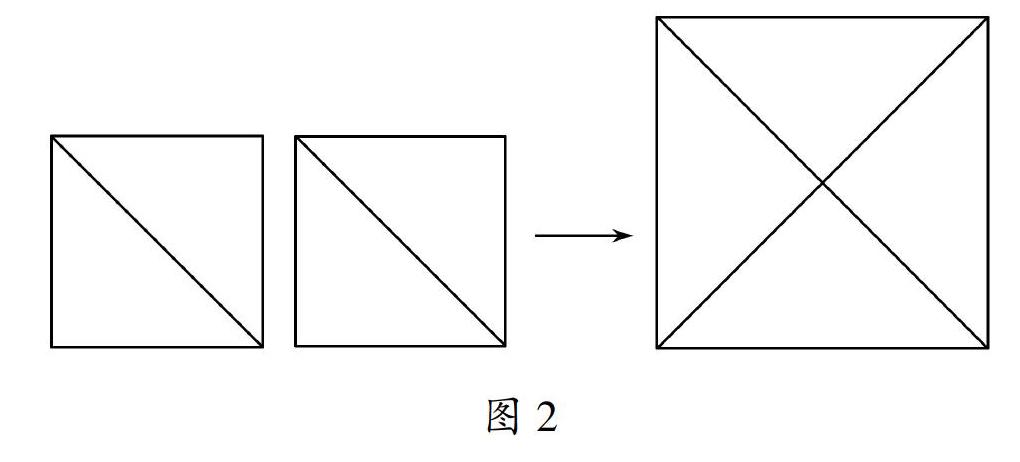

第②步:研究面積为2正方形的边长.在还没有学习勾股定理的情况下,这个正方形可以由两个面积为1的正方形剪拼而成(如图2).从操作和直观开始,让学生感受到不可公度量的客观存在.图2

第③步:探讨平方为2的正数(即2)是一个什么样的数.由有理数的分类自然想到分类讨论:是整数吗?为什么?是分数吗?为什么?逻辑上的确认在这里是必要的,也是可能的.

第④步:反向定义无理数(不能表示成两个整数比的数称为无理数,等同于“不是有理数的数是无理数”).由此可以认识到数系扩充的必要性.

第⑤步:从小数角度研究平方为2的正数(即2)的大小.这里可以引入逼近法,但是最终要引导学生思考:小数表示的结果会不会是有限的?会不会循环?(与之前有理数教学呼应)

第⑥步:给出无理数的小数定义.同时为之前接触过的超越数π“确认身份”.

在这个认知过程中,存在两个难点:

第一个难点,是有理数本质特征的揭示.因为学生头脑中已经有了小数概念,于是将有理数分为整数与分数就必须把“小数”建构进去.学生当前认识到的小数主要是有限小数与循环小数,两者与分数是等价的,可以相互转化.为了便于学生理解后续的无理数定义(指小数定义),这里既要说明有限小数与循环小数可以转化为分数,又有必要说明每个分数都可以转化有限小数或者循环小数.考虑到学生的接受能力,有限小数或者循环小数转化成分数,只能具体举例让学生感受(严格证明需要用到级数求和公式);任何分数都能转化成有限小数或者循环小数,可以从除法的角度进行说理:两个整数相除,如果除得尽,那就是有限小数;如果除不尽,那么余数一定比分母小.比分母小的整数个数必定是有限的,于是对应余数也是有限的.在余数有限的情况下无限次除下去,必然会出现余数相同的情况,一旦余数相同,就是循环节的出现.笔者在教学实践中发现,学生在小学阶段除法的经验非常丰富.通过这样的正向举例加反向论证,大部分学生是能理解和接受的.

第二个难点,是让学生理解无理数(比如2)不可以表示为分数.教材中往往只采取不完全归纳的方法直接得到结论,推理论证通常只作为课后的“阅读材料”.由于教材中所采用的反证法(此略)需要用到“只有偶数的平方才能为偶数”,学生理解起来比较困难.相比而言,美国数学家戴维斯(C.Davies,1798~1876)的证明方法更容易让初中学生领会:首先证明平方为2的数不是整数(12=1,22=4于是平方为2的正数介于1和2之间);然后考虑它是否为分数,假设它是分数,并且可以表示为既约分数mn,这里m,n互质,n≠1,于是m2n2=2.m和n互质,那么m2和n2也互质,因为m2n2与mn的分子、分母所含的因数是相同的(只是重复一次).这说明m2n2不可能约分得到2,于是之前假设是错误的[5].

以上过程中的说理与论证,目的不是要让学生掌握相应的证明方法,而是让学生更好地理解和接受新概念,坚定无理数的认识信念,感悟无理数历史中蕴含的数学精神.

4结语匈牙利数学教育家波利亚指出:“只有理解人类如何获得某些事实或概念的知识,我们才能对人类的儿童应该如何获得这样的知识作出更好的判断.”荷兰数学教育家弗赖登塔尔也有类似观点:“年轻的学习者重蹈人类的学习过程,尽管方式改变了.”[7]从数学史的角度分析与认识数学概念,能够有效地帮助我们理解学生概念学习过程中的实际困难,进而有助于我们找准教学着力点,提高教学的有效性.

参考文献

[1]庞雅丽,李士锜.初三学生关于无理数的信念的调查研究[J].数学教育学报,2009,18(04):38-41.

[2]潘亦宁.无理数发展简史[J].中学数学杂志,2008,(04):64-66.

[3]史宁中.数学思想概论(第1辑)[M].长春:东北师范大学出版社,2008:44.

[4](美)莫里斯·克莱因.古今数学思想(第三册)[M].上海:上海科学技术出版社,2014:152.

[5]栗小妮,汪晓勤.美国早期教科书中的无理数概念[J].数学教育学报,2017,26(06):86-91.

[6]王红权.怎样教好无理数[J].数学通报,2018,57(06):18-22.

[7]栗小妮,汪晓勤.美国早期代数教科书中的根式定义[J].数学通报,2018(4):9-12.

作者简介:刘洪超(1978—),男,硕士,江苏省特级教师.周杨(1977—),男,中学高级教师,连云港市海州区名师.