论《阿Q正传》插图本的图像与文本的互动关系

——以赵延年和裘沙、王伟君的插图本为例

2021-03-18卢军,张猛

卢 军,张 猛

(聊城大学 文学院,山东 聊城 252059)

小说和插图之间的关系,实质上是文字与图像的关系。其主要表现为“语象文本向视觉图像的外化和延宕,文字和文本造型、诗意画、文学插图、连环画、文学作品的影像改编等就是这种外化和延宕的结果”①赵宪章:《“文学图像论”之可能与不可能》,《山东师范大学学报》2012年第5期。。所以“小说插图论”是“文学图像论”的重要组成部分,它主要探究图像与语言这两种不同媒介之间的关系。图像的介入对传统的文学叙事造成了极大的冲击,形成了新的图像叙事。图像叙事带来的文学变革不仅仅体现在文学活动的外部构成方面,即艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》中提出的“作者”“读者”“作品”“世界”层次,它也影响着文学内部的各种构成要素。

鲁迅的《阿Q正传》历来是画家们广泛关注的题材,从20世纪30年代的丰子恺、刘蚬、陈铁耕,40年代的丁聪、刘建、刘建菴、郭士奇,到1949年以后的沈原野、程十发、范曾、赵延年、裘沙及王伟君等,都运用自己擅长的艺术形式创作了大量《阿Q正传》插图。本文以《阿Q正传》的两个经典的插图版本——赵延年木刻插图本、裘沙及王伟君夫妇的素描插图本为个案,比较不同版本插图的差异,分析插图的介入所形成的图像叙事对于小说中人物、情节、环境三要素所产生的影响,探究插图与文本之间的互动关系,从而挖掘“图像叙事”对小说文本的复杂影响。

赵延年和裘沙、王伟君夫妇都潜心研究鲁迅多年,长期致力于为鲁迅的各种作品创作插图。杰出版画家赵延年自1956年起开始鲁迅题材的黑白木刻插图创作,其作品下刀刚毅、线条硬朗,以“激昂”为主基调。画家裘沙于1973年开始鲁迅研究,是中国鲁迅研究会的第一届理事,他与妻子王伟君一起创作了大量表现鲁迅生平及其思想的美术作品。不论是裘沙及王伟君的素描插图本,还是赵延年的木刻插图本,都是画家将自己对鲁迅作品的深刻理解与时代语境糅合在一起产生的美术作品,他们还把自己不同时期的人生体验融入插图之中,从而实现了与鲁迅思想的深度契合。可以说,这些插图是不同时空交叉融合的产物。

一、经典原型的另类重构

“象”是贯穿文学作品、语言作品、艺术作品之间的重要链接。在文学作品中“象”是“意象”,在语言作品中“象”被称为“语象”,在艺术作品(插画)中“象”称作“图像”。在小说中塑造的“象”一般是“人物形象”,《阿Q正传》中塑造的经典人物形象是阿Q。尽管在小说中阿Q是一个卑微渺小的人物,是被未庄人看不起的“可怜虫”,但他却和堂吉诃德、哈姆雷特一样成为在文学史上熠熠生辉的典型人物。

阿Q形象是一个具有多重性格的矛盾的综合体,不同读者心中有不同的阿Q形象,而且仍在不断地被重新阐释。正如王富仁先生所言:“人物的性格特征再也不是一种品质的点形形象,而是由众多不同极规定出来的一个人物观念意识存在和活动着的区间。”①王富仁:《中国反封建思想革命的一面镜子:<呐喊><彷徨>综论》,北京:北京师范大学出版社,1986年,第392页。阿Q的性格复杂,是由许多对立的性格元素相互糅合而成的区间构成。我们从小说中可以发现这种复杂性格的明显特征是两重性,即小说中塑造了两种明显对立的人格,活在虚幻中高大的阿Q和活在现实中卑微的阿Q。

作为一个经典文学形象,阿Q在不同版本的插图中呈现出不同的样貌。那么,作为经典缔造者的鲁迅,他心中的阿Q究竟是什么样子的呢?鲁迅在《答<戏>周刊编者信》中写道:“以为阿Q该是三十岁左右,样子平平常常,有农民式的质朴,愚蠢,但也很沾了些游手之徒的狡猾。……我记得我给他戴的是毡帽。这是一种黑色的,半圆形的东西,将那帽边翻起一寸多,戴在头上的;上海的乡下,恐怕也还有人戴。”②鲁迅:《寄<戏>周刊编者信》,《鲁迅全集》第6卷,北京:人民文学出版社,2005年,第154页。但是语言所具备的不确定性和模糊性特征使它永远不能像图像那样直观地呈现阿Q的神情样貌,这为画家提供了多样化解读和创作的可能。

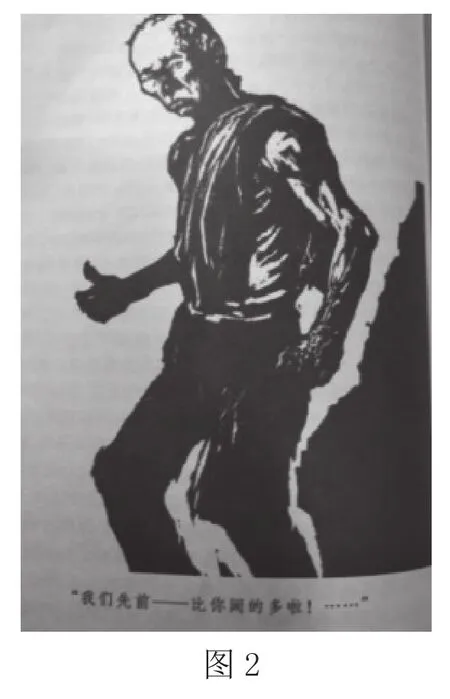

在“小说插图论”中,人物图最重要的特征之一就是“表现性格”,即能够通过人物肖像塑造出人物的神态和性格,从而达到与通过叙事来折射人物性格的故事图的效果。相比于故事图可以借助于故事情节来间接展现人物性格,人物图则要采取更加直接的方式,这也增加了画家造型的难度。画家作为一种特殊读者,兼有双重身份,既是创作者,也是欣赏者。他们能够将作为读者的所思所想诉诸于图像。所以画家在绘制插图时会呈现出千差万别的阿Q形象。裘沙和赵延年分别抓住了阿Q性格中相反相成的两种极端人格,刻画出截然相反的阿Q形象。裘沙、王伟君所绘的阿Q人物图侧重于表现现实卑微版的阿Q,如图1;赵延年木刻插图本中的阿Q人物图侧重于虚幻高大版的阿Q,如图2。

图1是素描插图本的阿Q形象。裘沙、王伟君并没有创作阿Q的全身图,而是选择了脸部特写的头像素描,通过五官和神态的刻画来展现阿Q的精神状态。头像素描比起人物全身像要求更加严格,它需要画家能够对所画人物的外貌和性格了如指掌,这样才能做到形神兼备。由于头像素描主要通过留白和中间灰的运用来彰显人物五官的立体感,借助线条的粗细和明暗变化而捕捉人物的神态,所以图中的阿Q是以侧脸的形式出现,一半明一半暗。这样的构图是画家在以自己的方式暗示出阿Q性格的两重性,一半自恃高大,一半可怜卑微。或者说,画家通过强烈的明暗对比表达出滑稽可怜的阿Q仅仅是他裸露在阳光下的一面,隐藏在阴暗里的阿Q无人知晓。从画面整体来看,阿Q一脸的苦大仇深,面部呈现眉头紧锁的状态,满脸都写着不满和悲观。从画面局部细看,阿Q头发稀疏,眼角下拉,眼珠阴鸷,颧骨突出,法令纹深邃,下嘴唇偏厚且外翻,脸颊消瘦。他已经失去了精气神,整个人都死气沉沉,明明才三十多岁却一副老态龙钟的样子。这与小说文本中“恨恨的塞在厚嘴唇里……他近来挨了饿,又瘦又乏已经不下于小D”的语言描写相映照。这样的阿Q是为读者所熟悉的形象,他就像街边的流浪汉一般饱经生活的折磨,可怜卑微而不自知。

图2是赵延年木刻插图本中的阿Q形象。赵延年的版画作品一向以“激昂”著称,即使是可怜可笑的阿Q在他的笔刀之下也成为了一个精壮高大的硬汉。同样是黑白构画,木刻刀法远不及铅笔来得灵活,它对艺术家线条把控能力要求极其严格。此外,它还要求艺术家能够通过种类有限的刀具进行创造性的艺术布局,将简单的黑白营造出多层次的灰度,从而满足构图中对色彩辨识度的需要。这在无形中加大了创作的难度。这幅图主要是通过黑白块面的对比突出阿Q的整体形象。从整体上看,画面背景为白色,赵延年用黑色来勾勒阿Q形象。整个画面被黑色切割成了两部分,即阿Q本体和他的影子,占据了画面的三分之二。图中的阿Q是高大的,头部与画面顶端齐平,站姿是一副经典的硬汉形象。他两膝微屈呈地盆势,双臂发力肌肉凸起,衣衫搭于肩上,身体前倾;再配上他微挑的大拇指,神情中透露着不屑一顾的傲气,呈现出一幅随时可以应敌的警备状态。在细节上,赵延年用“平刀铲刻”来突出阿Q头上的癞疮疤,以“平铲斜刻”来表现他的肌肉线条,用黑白色块对比来表现他严肃的神态和消瘦的脸颊。由此,一个虽瘦却精壮的硬汉阿Q就诞生了。这样的形象虽使读者感觉陌生却契合了小说中阿Q对自己的想象,“阿Q又很自尊,所有未庄的居民,全不在他眼睛里……阿Q先前阔,见识高,而且真能做”①鲁迅:《狂人日记(赵延年木刻插图本)》,北京:人民文学出版社,2002年,第63-64页。,所以这是阿Q心中自己的形象,是那个活在“精神胜利法”中完全不去正视现实,在虚妄的幻想中获得荒唐的自我满足的阿Q。

在人物图中除了人物的肖像以外,图画之下的题款或配字也是其重要的组成部分,它是人物图中重要的文字“补说”。人物图在实现对人物形象精雕细琢的同时,不可避免地削弱了图画本身的言说能力,从而使得“人物图的‘图说’能力确实有限,只能依托题款补其不足……除非在画史上已经定型并已广为流传的人物造型可以不用题款,否则就很难让观者识别画主何人”②赵宪章:《小说插图与图像叙事》,《文艺理论研究》2018年第1期。。因此,人物图相比于故事图,它更加依赖于图画之下的题款配字。裘沙、王伟君与赵延年这两个不同版本的阿Q之间的反差极大,如若不是极其熟悉阿Q的性格特点,很难将二者联系在一起。但是在人物图之下配以人物的经典语句就很容易唤醒鉴赏者记忆里默存的故事情节。此时人物画中的肖像就会自动匹配与之相符的故事片段,从而让鉴赏者产生情感共鸣。因此,题款或者配字是图像叙事中必不可少的重要部分,图像的言说仍然离不开文字的辅助。

《阿Q正传》明显呈现出与传统小说不同的刻画人物的方法,即轻外貌重神态,着重刻画人物的动作神态和心理变化。所以文中虽涉及了阿Q的几点外貌特征却未明确刻画他的样貌。赵延年的木刻着重点出了阿Q头上的几处癞疮疤,裘沙的素描则关注的是阿Q突出的厚嘴唇。两个版本虽然选取不同的切入角度,却都从文本的细节处梳理出阿Q的样貌和神态,分别呈现出“阿Q本人眼中的自己”和“别人眼中的阿Q”,打通了语言和图像两种不同媒介之间的隔阂,实现了语图互通。裘沙及王伟君的铅笔用笔柔、赵延年的木刻下刀刚,一柔一刚相结合,完美地呈现出阿Q复杂性格的两面性,使阿Q在语言和图像两种不同的媒介中共生,实现了对经典人物形象的另类重构。

二、故事情景的视觉定格

在插图中,故事图无疑是重头戏。故事图就是在小说的叙事链条上截取关键点进行视觉的暂停和定格。由于故事图本身所体现出的强烈的叙事性和语言叙事所具有的多义性,所以故事图不仅具有再现小说故事情节的作用,也具有再现故事的自由,即对于同一个故事情节可以有不同的“图说”。这是“图像叙事”所独有的优势,是文字叙述所不能企及的。不可否认,“图说”的自由会不可避免地造成插图侧重点的错位。但是,故事图中存在的人物关系又会束缚“图说”,使其在小说叙事链条的关键点上定格画面。

(一)插图侧重点的错位

语言和图像作为两种截然不同的传播媒介,二者在表现重点上各有侧重。小说侧重于表现情节的高潮,在各种人物之间的矛盾爆发处取得言语表达的最佳效果。图像叙事则是选择最能产生绘画效果的那一顷刻,即莱辛在“顷刻论”中所言的“使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的解释”①[德] 莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1979年,第83页。。所以图像叙事和文字叙述之间存在侧重点的错位。即使是在图像叙事内部,这种侧重点的错位仍然不可避免。不同的画家在选择“最富有孕育性的那一顷刻”时,他们的观点难免会存在分歧。因此会产生各具风采的插图版本,如裘沙及王伟君素描插图本、赵延年的木刻插图本、丰子恺的漫画插图本等。

赵延年的木刻插图本虽然也有人物图和环境图,但是故事图仍然是重头戏。共有15幅故事图,大致可以分为三类:一类是表现现实生活中阿Q的窘迫遭遇,刻画了他的可怜之处。比如:闲人嘲讽他,他与王胡相遇于街角,他因偷盗被村人唾弃,他与小D一起逃命,他被团丁抓住,他为看客所“吃”(图8)。另一类是春风得意之时的阿Q和处于“精神胜利法”之中的阿Q的所做所想,凸显阿Q的可笑之处。比如:他在赌摊上赢钱,赵太爷盛赞他发财,赵太爷怯弱地谄媚于他(图6),他欺侮小尼姑,他求爱于吴妈(图4),他幻想造反后的“好”日子。此外,还有一类是刻画小说中其他人物。比如:赵司晨剪了辫子,举人老爷和把总起争执。赵延年的木刻插图并没有只聚焦于主角阿Q,也注意到了小说中作为配角的赵司晨、举人老爷等人。正是这些配角们不经意间的一个个小举动加快了阿Q悲剧命运的步伐,将他推到了万劫不复的深渊。

裘沙和王伟君的素描插图本对《阿Q正传》进行了全方位的精细还原。他们共绘制了203幅素描,按照顺序连缀起来可以组成一本完整的连环画,将小说的文字完全图像化。插图重点刻画了各种故事高潮,如阿Q调戏小尼姑、向吴妈求爱(图3),他在未庄人面前趾高气昂、在赵太爷面前扬眉吐气(图5),他趴在地上画圆、在街上游行示众(图7)。除了这些典型的故事情节外,插图还涉及未庄日常生活的方方面面,如未庄的风俗习惯,未庄赛神的晚上在戏台旁边会出现的赌摊;做短工营生时的阿Q在撑船;一群妇女在围着阿Q买旧衣服……未庄的各色人物按照小说中故事情节的发展轮番出场。正是由于裘氏夫妇对鲁迅小说的深入解读研究,尽力将其图像化,书中的小配角和小细节才能重新引起读者的关注。

从两个版本故事图的比较中可以明显地看出二者切入点的不同,木刻插图本注重呈现阿Q在不同处境之下的极端精神状态,或活在“精神胜利法”中亢奋昂扬、或活在冰冷现实中卑微可怜。素描插图本以时间为轴,侧重于表现阿Q人生中不同阶段的生存状态,完整地呈现了他由卑微走向中兴,由中兴到末路的悲剧宿命轨迹。由此,画家选取不同的切入点造成了不同版本插图之间侧重点的错位。

(二)重要情节的不同演绎

值得注意的是,虽然“故事的图像演绎是自由的、无限的,但是故事的自由再现却不能超越人物关系,关系锁定了故事图叙事的自由”②赵宪章:《小说插图与图像叙事》,《文艺理论研究》2018年第1期。。也就是说,人物之间的关系就是束缚图像自由演绎的枷锁,故事图的演绎无论如何都不能跳出小说设定的人物关系。图像演绎的自由是一种戴着镣铐的翩翩起舞。

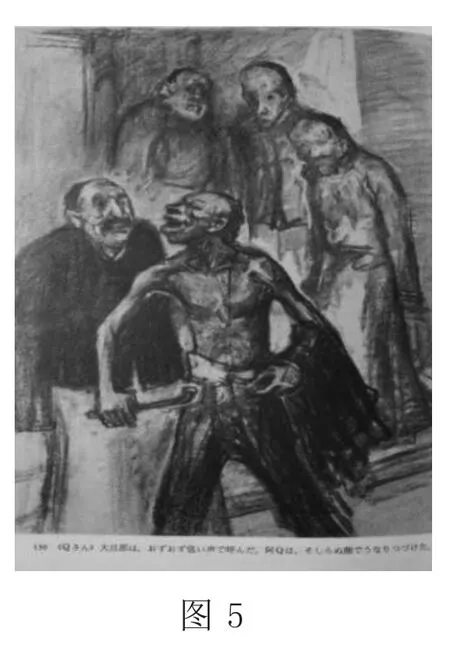

虽然不同版本的插图在小说故事链条上截取的片段存在明显的错位,但是由于故事图所受到的人物关系束缚,使得画家们在关键性情节的截取上表现出惊人的一致。不论是赵延年的木刻插图本,还是裘沙及王伟君素描插图本,尽管他们可以在人物造型、环境刻画、色彩和创造技法上存在千差万别,但是人物之间的矛盾对立关系没有发生根本性的变化。所以在小说故事链条上都截取了阿Q向吴妈求爱(图3、图4),在未庄人面前扬眉吐气(图5、图6),被看客所“吃”(图7、图8)这三个画面,它们分别代表了阿Q的爱情、事业和生命,这也对应了马斯洛需求层次理论中的个体生存所要获取的各种需求,即生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

首先分析两幅“求爱吴妈”图(图3、图4)。经历了这次求爱事件,阿Q不仅没有满足爱与被爱的生理需求,而且得罪了赵太爷,使他不得不变卖家当(毡帽、棉被)去赵家赔礼道歉,丧失了生存必需品;还因此丢了饭碗、被管土谷祠的老头子催促离开。他开始被未庄人所厌弃了,安全需求也出现了危机。可以说,向吴妈求爱是阿Q生命中的一个转折点,它是阿Q人生悲剧的导火索。两幅图(图3、图4)都关注这转折性的故事情节,力求能够还原出阿Q求爱于吴妈的场景,但是它们定格的瞬间又有所不同。

图3是裘沙和王伟君的素描插图。它定格在阿Q跪着向吴妈求爱的瞬间。插图由于是炭笔作画,在绘画时经常会用手指进行涂抹作画,所以画面整体给人一种混沌模糊之感,色调比较厚重。画面在构图上呈现出以中轴线为界的明显对称,近景部分为左黑右白,远景部分为左白右黑,营造出强烈的层次感。位于左侧的阿Q双膝跪地,双手自然垂之于膝上,腰背挺直,下颚上扬,扬脸面向吴妈告白。从阿Q端正的跪姿上,可以看出他是郑重其事地向吴妈表白自己的心声,态度认真,绝无戏弄吴妈的意思。位于右侧的吴妈站立于阿Q面前,一手捂脸一手捂耳,可以从她轻微扬起的右裙角看出其神态之慌张。这显然是听到阿Q求爱之后的反应。她一面遮脸以避开阿Q的直视,一面堵住耳朵不愿听阿Q的话,将吴妈又羞又气又惊的情绪通过略显夸张的肢体动作呈现出来。此外,裘沙在构图上让吴妈立于阴暗之处,使深黑色的背景和她素白色的裙子形成对比,而阿Q则相反。这种画面之外的“弦外之音”还原了鲁迅借由吴妈来表达深受封建礼法迫害下的妇女内心异化的情感。这在一定程度上实现了小说情感的图像化呈现。

图4是赵延年的木刻插图本中的图画。画面定格在阿Q听到吴妈哭喊之后的发愣瞬间。位于左上角的吴妈跪向门口,双手拍门,一副哭天抢地、着急破门而出的姿态。位于右下角的阿Q腰板挺直、面墙而跪。在这幅画中看不到任何人的面部表情,二者都是背对画面,只能通过肢体动作表达心境。吴妈和阿Q的举动形成了鲜明的对比,构成了一动一静的内在张力。让人不禁思考此时的阿Q在想什么,他是否没预料到自己的告白会让吴妈产生如此过激的反应。此外,虽然插图和底部附加文字看似存在延宕、图文不匹配的情况,但这样的构图安排所营造出的动态感与小说中所描写的吴妈的过激反应相一致,成功实现了语图之间的转换。

我们可以将阿Q向吴妈求爱的场景定格为三帧画面:第一帧画面是他跪在吴妈面前,向吴妈求爱;第二帧画面是阿Q告白后盯着吴妈等待她的回复,吴妈听到告白后的慌张羞愧;第三帧画面是阿Q听到吴妈哭喊之后的发愣瞬间。裘氏夫妇、赵延年对于小说中的这一故事高潮,分别选择定格在不同的瞬间。裘氏夫妇选择的是第二帧画面,着重刻画的是被封建礼教束缚的吴妈的反应。赵延年选择的是第三帧画面,着重刻画的是阿Q的反应,以吴妈的大喊大闹衬托阿Q此时的跪地发愣。两位画家都没有选择最具戏剧性的第一帧画面,而是选择了表现人物应激反应的第二、三帧画面来进行艺术创作。可见,文字和图像两种不同的媒介为了追求最佳的表达效果在情节放大和细节刻画上确实存在明显差异。

其次分析两幅“趾高气昂”图(图5、图6)。阿Q的人生有两个阶段可谓是“高光时期”。一个是他从城里满载归来的时期。阿Q因在未庄混不下去而进城讨生活,“衣锦还乡”后受到了未庄人的刮目相看,不管是酒店掌柜还是闺中妇女都对阿Q多了一分尊重。这时期的阿Q衣食无忧,满足了生理和安全需求。另一个时期是在谣传革命党要进城之时,阿Q大嚷“造反了”“革命了”,使未庄人都惊惧不已。连一向看不起他的赵太爷和赵司晨在他面前也变得畏手畏脚,小心翼翼地向阿Q打探消息,这使他的社交和尊重需求得到了满足。所以说,这两个时期是阿Q人生的巅峰阶段。同时,比起在未庄人面前的趾高气昂,在赵太爷面前的扬眉吐气更令阿Q感到畅快,毕竟之前赵太爷曾喝斥他不配姓赵。所以描绘第二阶段“高光时期”的画面更富有张力。两位风格迥异的画家是如何呈现这一场景的呢?

图5是裘氏夫妇素描插图本的图画。画面截取的是阿Q人生的第二个“高光时期”里他在赵太爷面前扬眉吐气的情景。画面被很明显的分为远景和近景两部分。远景部分是赵府的大门和三个男人。他们一边窃窃私语,一边怯怯地看着阿Q。从得体的衣着可以判断他们应该是赵白眼和秀才等人。他们可以说是阿Q在赵太爷面前趾高气昂的见证者。近景部分是阿Q和赵太爷。此幅画采用的是“焦点透视法”,阿Q位于画面的正中,是整幅画的焦点。此时,阿Q左手拿着烟斗,右手搭着衣服,侧对着赵太爷,下颚微扬,口中似乎在振振有词地说着什么,他以一种“大写的人字”的姿态站在赵太爷面前,神气十足,够“豪横”。旁边的赵太爷虽然衣着体面,但是却耸肩收脖,脸上带着刻意讨好的神态,将小说中“赵太爷怯怯的迎着低声的叫”的文字描绘演绎得活灵活现。

图6是赵延年木刻插图本中的图画。虽然是定格在同一瞬间,赵延年却利用木刻版画的特征营造出了不一样的效果。黑与白的强烈对比使得画面被分割成了两部分:一部分是位于左下角的阿Q,他带着一脸的倨傲神气,趾高气昂地向前走着,听到有人在叫他才略有侧头。另一部分是右上角的赵太爷等人,他们弯腰收颌,以略显卑微的姿态小心翼翼地向阿Q询问。画面中阿Q的“白”和赵太爷等人的“黑”形成了鲜明对比,凸显出高大和卑微这两种相对立的精神状态。赵延年设计的画面十分简洁,没用多余的线条去勾勒背景,给读者留下充分的想象空间。此外,在插图的配字里称赵司晨的父亲为“赵大爷”,这与原文中称“赵太爷”有所出入。小说中所用的“赵太爷”称谓比“赵大爷”更能显示出赵家在未庄的特殊身份。可见,木刻插图的配字有时是存在思虑不周之处。

最后分析两幅“看客吃人”图(图7、图8)。在未庄,阿Q是最盼望革命党到来的人,他以为他可以借机投身革命党,成为可以“为所欲为”的人,满足自我实现需求。但是当革命党真正到来的时候,社会秩序基本没有发生多大变化。阿Q却在“革命”的闹剧中糊里糊涂地走上了断头台,直到被看客所“吃”的那一刻才觉悟到要挣扎,可是一切都为时已晚。阿Q的人生并没有因革命党的到来而扶摇直上,反而急转直下跌入谷底,连生命都失去了。这是阿Q悲剧命运的终结点。

图7是裘氏夫妇素描插图本中的图画。画面定格在阿Q被游街示众的瞬间。整个画面可以分为近景和远景。近景是身穿洋布白背心被麻绳所捆的阿Q,白背心上用黑字标着“犯人阿Q”。他正仰着头,应该在吆喝“过了二十年又是一个……”。阿Q的身前身后各有一个穿着警服佩戴着长枪的士兵;远景是一片乌泱泱的张着嘴喝彩的看客,他们以仰视的姿态看可怜的阿Q,与阿Q之间被配枪上的刺刀所分割开来,形成了看客和士兵将阿Q围在中心的“焦点构图”。从图中可以看出,近景处的阿Q轮廓清晰可辨,他虽然被捆住了手脚但是丝毫没有因要被砍头而面露胆怯。反观,远景处的看客们的脑袋攒簇在一起,面容模糊,唯独眼睛和嘴被勾勒出形状,以此暗示出看客们正是靠着一双双眼睛来穿透阿Q的皮肉,一张张嘴来咀嚼阿Q的灵魂。在画面的构图上,画家采用了“近大远小”的方式,将阿Q放在近处的中心位置,在远景处又以看客的脸做填充,使人产生一眼看不到尽头的感觉,从而营造出“景深”的效果。这样的构思一方面突出了看客的人数之多,另一方面从阿Q的视角去看攒簇在一起的看客们的脑袋就像蚂蚁一样,暗合了小说中所写“他惘惘的向左右看,全跟着马蚁似的人”,实现了图文之间的灵活转换。

图8是赵延年木刻插图本中的图画。画面被定格在阿Q被砍头前一刻的复杂心理活动。这种心理活动本就是极难描述的,它有点类似将死之人的回光返照。在将死之人的生命尽头,他的各种感官细胞会变得极其敏锐,最后再贪婪地感知一下世界。所以鲁迅通过听觉、视觉、触觉等丰富的感官来描写这种复杂的心理活动,赵延年却通过木刻的手法将这种抽象的心理活动进行了具象化的处理。阿Q在将死之际听到的豺狼般的嗥叫,看到的蚂蚁般攒簇的人头,回忆起的被饿狼盯住的恐惧,感觉到的被鬼火般的眼睛撕咬的触觉等丰富的感官体验都化作画家笔下无穷无尽的黑暗,这黑暗将阿Q紧紧地包裹住,他迸发出生命最后的一丝生气也仅仅是在这无尽的黑暗里激起一粒粒白光似的微尘,发出一声“救命……”的长呼。为了将这种复杂的感官体验具象化,赵延年进行了艺术变形和创新。这幅插画的构图相当简洁,它以黑色为主调进行大面积铺染,仅仅以些许白光勾勒出阿Q痛楚挣扎着的蜷缩身形,并配以白字“救命……”。

插图中的配字大多出现在插图下方,作为帮助读者理解插图内容的辅助性工具。但是在图8中,配字不仅出现在画面中,而且是作为一个点睛之笔予以强调,“救命……”非常醒目,不但给予读者强烈的视觉冲击,还能促使读者反思阿Q悲剧命运的成因。

综上所述,我们可以看出不管是“人物图”还是“故事图”,都不能摆脱文字,“言说”对“图说”的辅助是必不可少的。只有将文字说明和图像呈现相结合,才能真正实现对于小说文本的完美阐释。

三、典型环境的具象化

在插图创作中,由于插图自身的局限,环境图的重要性被大大削弱。所以要选择最典型的环境描写片段进行绘制。因此,环境图在插图整体数量上所占比例较小。

裘沙和王伟君的素描插图本在组织布局上采用“定点透视法”截取有限的视域,画面只聚焦于主角阿Q,以阿Q为视觉定点向四周扩散,其他配角只是部分身影出现在画面中。因此,这种创作方法非常适合塑造情节紧凑、矛盾激烈的故事图,它可以产生强烈的代入感,但是在环境图的营造氛围方面却存在明显的局限。正是这种创作方法和视域的选择使得他们的小说插图创作以故事图为主,很少进行环境图的创作。赵延年木刻插图本在创作时大多采用“散点透视法”,这种方法非常适合进行全景大视域构图。他将小说中大段描写环境的文字进行具象化处理后呈现在插图中,实现典型环境的具象化。以下就以赵延年木刻版画中的环境图来具体分析插图与文字之间的互动。

图9是赵延年木刻插图本中的环境图。这幅图画描绘的是举人老爷的大乌篷船在深夜驶进了赵府上的河埠头。正是这条乌篷船的到来“将大不安载给了未庄”,为阿Q载来了厄运,他的人生也因此加速走向悲剧。所以这条乌篷船是后续一切事件的导火索,成为画家重点描绘的对象。

在这幅插图中,赵延年将时间性叙述转化为了空间性呈现,即将不可见的抽象时间转化为可视的具体空间,实现了图文转换。这幅描绘未庄深夜河埠头的空间性画面与小说中一段描述时间性叙述相呼应,“宣统三年九月十四日……三更四点,有一只大乌篷船到了赵府上的河埠头”。古代计时所采用的“更点”和今天的“二十四小时制”有很大的不同,它把一夜分为五更,以晚上的戌时作为“一更”开始计时,一更为一个时辰;又把每更划分为五点,按更击鼓报时。所以“三更”也就是子时,四点就是96分钟,“三更四点”换算之后就是1时36分,这个时间是夜最深、人睡得最熟的时刻。相对应地,插图中整幅画都被黑色笼罩着,只有两小部分用白色勾勒,一部分是反射着月光的蜿蜒河道,一部分是画面上方尚残存着的一丝地平线。整幅画中黑色被大面积的铺染,配上从黑魆魆中荡来的黑色乌篷船,自然而然地营造出一种神秘而危险的氛围。此时黑色的乌篷船变成载满厄运的象征,它暗含着革命党将要到来的前兆,传来了城市已被革命党攻破了的消息。它本是一艘普通的乌篷船,但是现在却给未庄人带来了极大的不安,搞得全村人心惶惶。

此外,需要注意的是画面左上角停着两条简陋的乌篷船。这两条乌篷船里隐含着很多信息,一方面说明水路是村民们常用的交通手段,未庄有乌篷船往来是一件很平常的事,但是到了晚上乌篷船都停岸休憩,半夜突然再有船驶入村子就显得非同寻常。另一方面,与两条简陋的乌篷船相对比,深夜驶入的这条大船显得太过豪华,它在无形之中就已经暴露了其主人身份。这也难免未庄人能够猜测出是举人老爷的船。

通过上述对人物图、故事图和环境图的具体分析,可以大致了解这两个不同版本的创作风格:赵延年大胆地进行了艺术革新,采用其独创的“正面透印法”增强了黑白木刻的表现力,营造出深沉的氛围;又通过“平刀晕刻法”使得线条实现长短粗细的灵活变化,从而达到在深沉气氛中突出思想激荡和矛盾冲突的效果;刻画出线条粗犷泼辣,用刀传神而不重形,形象略带夸张的木刻插图,延续了其“激昂”的创作风格。裘沙和王伟君的素描插图本创作所采取的是“定点透视法”和“椭圆形视域”的构图方法。这种构图使插图像是从看客眼中截取的一帧视觉画面,呈现出鲁迅小说中经典的双重“看与被看”的叙述模式,即看客在看热闹,读者在看闹剧。实现了通过图像完美地还原了读者在阅读小说时所获得的沉浸式“看客”体验,营造出身临其境之感。由此可见,同样是为同一部作品创作插图,不同画家有着各自不同的取舍和演绎。从美术的维度展现了画家们对鲁迅作品的个性化解读,从而产生继文学经典后的美术经典作品。

结语

在“读图时代”,语言和图像之间的关系变得愈加复杂。图像叙事依附于语言文字而长存,语言叙事借助于图像言说而广传。不论是裘沙和王伟君的素描插图本,还是赵延年的木刻插图本,它们都在充分尊重和解读小说原文的基础上,为作品注入了个人化的情感体验和审美意趣,以期获得读者的艺术认可和情感共鸣。值得注意的是图像叙事并不能完全摆脱语言而独立存在,不管是上述的“人物图”“故事图”还是“环境图”,题款配字的“言说”对插图的“图说”是至关重要的辅助。题款配字可以说是插图的身份认同,不管图像如何变化,它总能让鉴赏者一眼就识别出插图的出处。“图像叙事”的依附性特征注定了语言和图像之间的关系是相辅相成的。

在传播速度和范围方面,插图比文字具有天然的优势。相比于文字,图像凭借其自身的直观性可以很轻易地被视觉捕捉和记忆读存,但是由于图像本身所具有的局限性使得插图所呈现出的信息是有限的、不完整的,如果读者要想获得完整的情感体验,还是需要回归于文学作品。文学作品借图像得到更广泛的传播,《阿Q正传》的插图本起到的正是这样的作用。正如丰子恺所言:“我把它们译作绘画,使它们便于广大群众的阅读,就好比在鲁迅先生的讲话上装上一个麦克风,使他的声音扩大”。①丰子恺:《<绘画鲁迅小说>序言》,上海:万叶书店,1950年,第2页。但是不容忽视的是,“图像叙事”也打破了文学语言的纯粹性叙事,可能会限制读者对文本的深层次思考。

“文学图像论”将“图像”加入到文学要素之中,打破了文学要素之间原有的稳定关系,使“文学作品”由二维平面空间上升为三维立体空间。不论是小说创作还是美术创作,都会受到作者所处时代背景的影响,画家基于文学作品的再创作实际上是暗含着两种不同时代背景因素的交叉影响。