事件特征与民众普遍信任的关系:灾难性思维与人格特征的作用

2021-02-26■雍艺,张野

■雍 艺,张 野

(沈阳师范大学,辽宁 沈阳 110034)

在新冠肺炎疫情肆虐期间,封城、生活医疗物资的短缺、无法复工复产等问题都在一定程度上加剧了民众恐慌,对疫情的防控工作造成影响。而民众的普遍信任则是有助于国家进行疫情管控,尽可能地减少疫情损失带来的重要心理变化。普遍信任是指个体对自己不认识的、不熟悉的或者任何关系之外的其他人的信任,即对陌生人或公众的一般化、社会性信任[1]。普遍信任是社会秩序的源泉、润滑剂与黏合剂,在经济发展、社会管理中具有无可替代的作用[2],它与整体社会的团结和稳定程度都息息相关[3]。在此次疫情突发事件的应急管理中,民众是突发事件应急管理的基本依靠力量,而普遍信任是突发公共卫生事件治理的重要民众心理基础。新冠病毒肆虐下,由于疫情的迅速传播和蔓延给民众带来极大的焦虑、恐慌,疫情的人传人特点也造成了民众间的信任难题,并成为影响疫情防控效果的重要因素。因此,探索新冠疫情事件对中国民众普遍信任的关系,对于出台引导民众心态、促进民众共同参与疫情防控的措施具有重要的参考价值。

有关事件影响民众心理与行为的研究、事件系统理论近年来受到学者们的普遍关注。Morgeson等[4]于2015年提出的事件系统理论(event system theory,EST)是将特征导向理论和事件导向理论相结合,用以解释事件如何从强度、时间、空间3个维度对组织行为产生影响的研究方法[5]。赵红丹等(2018)认为可从强度属性(新颖性、颠覆性、关键性)、时间属性(事件时机、事件时长、事件强度)、空间属性(方向性、发散性、起源)三个属性来定义事件[6]。事件强度包含新颖性、颠覆性、关键性三个维度。新颖性指事件不同于现有或过去的行为、特征、事件的程度,事件越新颖,越可能改变或产生行为、特征和事件;颠覆性(破坏性)表示事故中断常规活动的程度越大,越可能改变或产生行为、特征和事件;关键性表示事件对组织的重要或优先的程度,事件越关键,越可能改变或产生行为、特征和事件[7]。目前事件系统理论虽然已经引起国内外学者广泛关注,大多被应用于组织层面和个体层面,但是他们并没有探讨事件的强度对普遍信任产生的影响。本研究从民众的心理视角对事件强度进行界定,事件新颖性指新冠肺炎疫情发生后,民众应对事件方法的掌握程度,越缺乏成熟的应对措施,事件的新颖性越强;事件关键性指事件防控的重要程度,疫情防控事件越重要,事件越关键;事件颠覆性指事件对民众生活方式的改变程度,对民众生活方式的改变程度越大的事件,其颠覆性越大。本研究将探讨新冠病毒疫情事件强度对普遍信任的影响。

在此次新冠肺炎疫情事件中的一个重要特征,就是它极大的新颖性,即这是现代人类从未遇见过、持续时间最长、治疗措施不明、存在病毒变异可能、甚至出现了人传人的现象的重大突发公共事件。潘泽泉(2007)的研究认为,2003年全球性SARS突发事件也是事前难以预测、带有异常性质、严重危及社会安全和秩序、传播范围极广、在人们缺乏思想准备的情况下突然发生的灾难性事件,但这次事件中大众产生了对社会的不信任心理,引发了一场严重的社会信任危机[8]。与SARS不同的是,尽管这次新冠疫情对民众来说新颖性程度非常高,但民众的行为却表现为普遍遵从政府出台的管控措施,严格宅家隔离行为,增加了民众的行为一致性和安全感,提高了民众的普遍信任。颠覆性作为此次新冠肺炎疫情的重要特征之一,它极大地改变了人们的生活方式。人们通过网络进行复工复学,出门时时刻刻戴口罩,过年过节不聚餐,减少出行,拒绝去一切娱乐场所等方式进行防控。秦启文和周永康(2006)认为在突发事件中人们普遍出现个体对自己所处的环境丧失信任之后的应激性反应,如在“非典”疫情中,人们认为病毒似乎无孔不入,危险似乎无处不在,就连平时大家非常信任的很多事物也成了“非典”可能的传播途径,这就打破了人与环境间的和谐信任关系[9]。虽然这次新冠肺炎疫情极大改变了民众的生活方式,但是人们却严格遵守管控措施,安心宅家抗疫,对违背管控措施的行为给予谴责,形成了空前的团结一致局面,表现出高度的普遍信任。关键性是此次新冠肺炎疫情事件的第三个重要特征,即疫情防控对个人未来发展的重要性。孙玲玲(2012)的研究认为当突发事件发生时,如果政府能强有力地组织,消除民众对突发事件的恐慌,满足民众对事态发展的期望,政府则赢得再次信任[10]。2008年,我国南方遭遇了一场罕见的特大冰雪灾害和大地震,政府迅速调集各方面资源,深入灾区,展开救援,让民众感受到了祖国强大的执行力,也加强了对政府的信任。在这次新冠肺炎疫情防控中政府依旧展示了超强的执行力:通过划定控制区域,限制或者停止一切聚集性活动,停工、停业、停课,封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品等紧急措施,对传染病病人、疑似病人采取就地隔离、就地观察、就地治疗,对密切接触者根据情况采取集中或居家医学观察,实施交通卫生检疫等科学而有力的防控措施为民众增强了信心等。民众表现出了对疫情防控的高度重视和一致的响应力,因此提出如下假设。

(假设H1):新冠肺炎疫情事件强度对普遍信任有正向预测作用。

新冠肺炎疫情事件是一种持续时间长、传播范围广、具有人传人的能力又无特效的治疗方法的重大灾难性事件,如此具有生命威胁意义的事件极易导致灾难性认知,也是影响普遍信任的重要因素。美国心理学者多依奇(M.Deutsch,1958)的信任理论认为,信任事实上是对情境状况的一种具体反应,是由具体情景刺激所决定的,彼此的信任程度将会随着具体情境的变化而变化[11],因此在此次事件中对事件的认知是事件影响普遍信任的重要变量。灾难性思维是指当事情进行得不顺利时,人们会想到最糟糕的结局,并对自我价值进行全盘否定[12]。本研究认为,灾难性思维是一种个体面对新型冠状病毒威胁时所浮现出来的一种消极的思维方式,即头脑中经常会浮现灾难来临的想法。在突发事件中,人们由于无法获得危机事件的确切信息,易于导致信息级联,并产生从众效应,从而引起人们对事件的认知偏差现象[13]。像SARS、炭疽病菌、禽流感以及恐怖袭击等事件,由于人们对事件的起因不明确,导致事件的根源不清楚,发生时间不确定,持续时间也不确定,传播的途径无声无息,世界范围的任何地方都有可能发生,在事件新颖性程度极高的情况下,人们缺乏控制感,已知的防范措施未必有效,因此人们就会产生巨大的恐惧感[14],这种恐惧感不加以控制就容易产生灾难性思维。这说明了事件的新颖性影响着民众的灾难性思维;当2004年高致病性禽流感爆发时,政府给予了高度的重视,及时进行防控,没有发生大规模的扩散[15],人们面对事件威胁也没有产生消极思维方式,这说明事件的关键性影响着民众的灾难性思维;美国“9·11”事件发生后,绝大多数现场经历者都有应激相关的精神症状或者其他的心理问题,他们缺乏安全感,对周围的环境和人,甚至自己都产生了怀疑和不信任,同时还伴随着恐慌、紧张等情绪,总觉得还会再次发生此类恐慌事件。尽管事件过了很长时间,但是对他们的生活依旧有影响。这说明事件的颠覆性影响着人们的灾难性思维。孙多勇(2005)的研究认为,处于危机事件中的个体如果相信政府或某组织会站出来帮助自己,并且保护自己,恐惧感会减少,战胜恐惧的信心会提升[14]。认知心理学研究(孙玉红,2004)[16]表明,公众判断什么是危险的,什么是害怕的,应该有多害怕都与他们对政府的信任有很大关系。公众对危机事件的恐惧影响着他们对政府的信任,存在反比关系,即公众的恐惧和惊慌程度越高,人们的灾难性思维程度也越高,普遍信任程度就会越低。因此本研究认为,新冠肺炎事件强度能够引发民众的灾难性思维,而灾难性思维会影响普遍信任程度。基于此,本研究提出如下假设。

(假设H2):灾难性思维在事件强度与普遍信任的关系中起中介作用。

面对同样的事件,民众的普遍信任存在差异,关键的因素就是人格特征的差异。在未知的灾难事件面前,人格特征的差异影响着人们对事件思考的方向。乐观人格作为影响人们思考方向的人格特征,可能是在此次疫情中影响人们看待疫情的关键因素。袁立新等(2007)的研究认为,乐观主义是指对事情的结果持积极的态度,更多看到生活中好的一面,认为事情会向好的方向发展。与乐观主义相反,悲观主义是指对事情的结果持消极的态度,对当前和未来的生活持消极的看法,他们看到的更多是不好的因素,认为事情的结果是不利的[17]。

黄定华(2008)的研究认为,面对突发公共事件,乐观的人能够从正面和全局观察事态,积极发现有利因素;悲观者由于自身心理原因,往往过多地关注事件的负面影响,以过分的不安全感来看待事态发展,给自身带来不必要的紧张情绪和心理伤害[18]。本研究认为,在这次新冠肺炎疫情中,不同的人格特征会影响事件特征与民众普遍信任之间的关系。乐观人格会使民众对疫情的治疗与防控带有积极的期望,促使民众形成积极的疫情判断,并使民众的普遍信任程度提高;悲观人格会使民众对疫情的治疗和防控带有消极期望,促使民众形成消极的疫情判断,并使民众的普遍信任程度降低。因此,本研究提出如下假设。

(假设H3):乐观—悲观人格在事件强度和普遍信任的关系中起调节作用。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本文采用问卷星线上发放问卷,共回收783份问卷,有效问卷772份,填写问卷的人员来自辽宁、黑龙江、山东、内蒙古、广东等地,其中男性比例占25.19%,女性比例占74.81%;学生占比36.92%,科教人员占比13.73%,公司职员占比12.05%,其余职业占比37.31%;硕士及以上占比21.11%,大学本科占比44.43%,大专占比11.14%,高中占比15.16%,初中及以下占比8.03%;11~20岁占比 19.69%,21~30岁占比 36.01%,31~40岁占比 12.31%,41~50 岁占比 24.48%,51~60 岁占比7.25%,61~70岁占比0.26%。

(二)工具

1.事件强度量表

本文修编了刘东(2017)编制的事件强度量表。该量表包含新颖性、关键性、颠覆性三个维度,本研究将新冠肺炎疫情事件作为主语写入题项的题干中,以适用于本研究测量。修订后的量表共11个题目,新颖性4个题目,关键性3个题目,颠覆性4个题目。本研究中,量表总体信度系数为0.721。其中,新颖性Cronbach α系数为0.878,关键性Cronbachα系数为0.633,颠覆性Cronbachα系数为0.756。均采用Likert7点记分方式,1(非常不同意)~7(非常同意)。其中,新颖性维度采取反向计分。

在验证事件强度量表时,采用Amos 23.0对删除数据后的772份有效问卷进行验证性因素分析。通常认为CFI值、IFI值和TLI值大于0.80时模型的拟合度较好;RMSEA越接近0,说明拟合度越好,小于0.05说明模型接近拟合;0.05-0.08说明拟合合理,小于0.08说明模型拟合较好。本研究中CFI=0.943,IFI=0.943,TLI=0.923,RMSEA=0.077,说明模型拟合较好。

2.普遍信任问卷(interpersonal trust scale,ITS)

ITS包含普遍信任和特殊信任两个维度,本研究使用普遍信任问卷,共8题,采用1~5级计分方式(1完全同意、2部分同意、3同意与不同意相等、4部分不同意、5完全不同意),该量表的Cronbach α系数为0.826。

3.灾难性思维问卷

本文采用自编的灾难性思维量表,该量表共3个题目,题目为“我想过疫情会失控吗”“我想过自己会感染上病毒吗”“我想过身边的人都感染了病毒吗”,采用Likert 5点记分方式,1(从没想)~5(经常想)。该量表的Cronbach α系数为0.867,表明量表具有较好的内部一致性;量表的分半信度为0.87,表明量表具有较好的等值性。总体而言,量表具有较高的信度。

4.乐观主义-悲观主义量表(optimism-pessimism scale,OPS)

本文采用了袁立新的乐观主义-悲观主义量表,共包含11题,测量内容包括两个维度:乐观主义和悲观主义。其中乐观主义分量表有5个项目(第2、5、6、8、10题),悲观主义分量表有 6 个项目(第 1、3、4、7、9、11题)。采用1~5级计分方式(1非常赞同、2有点赞同、3既不赞同也不反对、4有点反对、5非常反对),其中乐观的Cronbach α系数为0.842,悲观的Cronbach α系数为0.818。悲观主义量表原始分相加得到悲观主义分量表分,该得分越高表示悲观主义倾向越低;乐观主义量表原始分相加得到乐观主义分量表分,该得分越高表示乐观主义倾向越低。

(三)统计方法

本文采用SPSS 23.0和PROCESS对数据进行录入和分析,对变量进行描述统计,结果用平均数和标准差来表示。采用Pearson相关分析探讨普遍信任、新颖性、颠覆性、关键性、灾难性思维、乐观人格以及悲观人格之间的相关性。采用线性回归分析探讨灾难性思维在新颖性、关键性、颠覆性和普遍信任中的预测作用。采用PROCESS中的模型4进行中介作用分析,用Bootstrap方法对灾难性思维所起的中介作用进行显著性检验[19]。采用层次回归分析来检验在新颖性、颠覆性、关键性与普遍信任之间乐观人格、悲观人格的调节作用。

二、结果

(一)共同方法偏差检验

本研究4个量表中设置了反向计分条目,有助于控制共同方法偏差。采用Harman单因素法对本研究中可能存在的共同方法偏差进行检验,结果显示特征值大于1的因子共有36个,第一因子解释的变异量为10.58%,小于40%的临界标准,表明本研究共同方法偏差不严重。

(二)变量的描述统计及相关分析

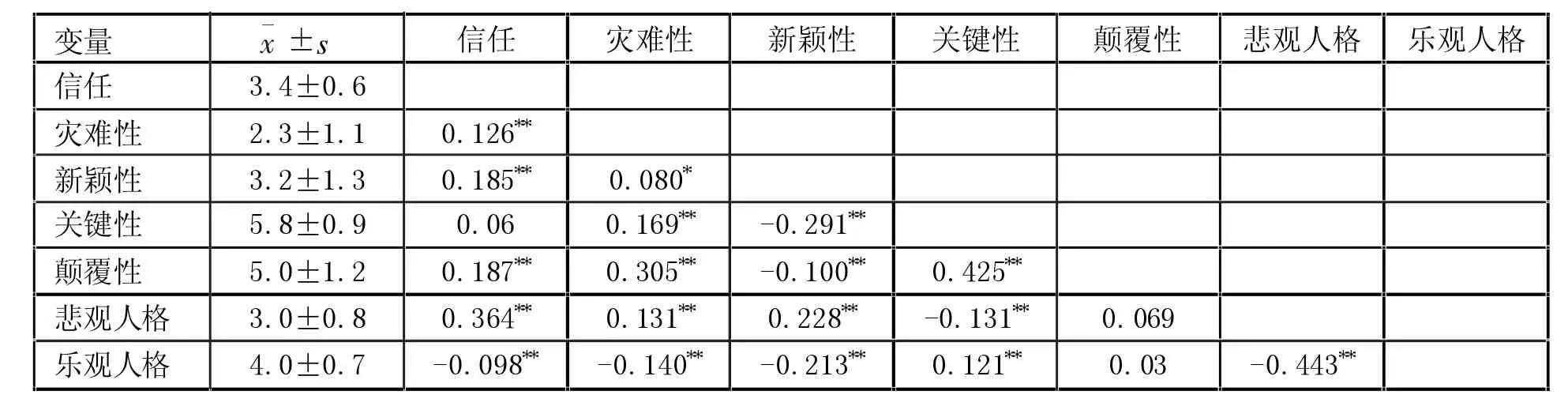

对变量进行描述统计和相关分析,结果表明(见附表1):事件新颖性与普遍信任呈显著正相关(r=0.185,p<0.01),事件颠覆性与普遍信任呈显著正相关(r=0.187,p<0.01),悲观与普遍信任呈显著正相关(r=0.364,p<0.01),与乐观呈显著负相关(r=-0.098,p<0.01),灾难性思维与普遍信任呈显著正相关 (r=0.126,p<0.01)。假设H1中事件新颖性、颠覆性与普遍信任的关系得到初步验证(见附表 1)。

附表1 变量的描述统计及相关性(r,n=772)

(三)灾难性思维的中介效应检验

本研究采用Bootstrap法检验灾难性思维在事件强度的三个维度(新颖性、关键性、颠覆性)与普遍信任之间的中介效应。结果(见附表2)显示:灾难性思维在新颖性与普遍信任关系中的直接效应为0.091,95%的置信区间为0.0551~0.1270,间接效应为0.0046,95%的置信区间为0.0001~0.0117,置信区间不包含0,因此,灾难性思维在新颖性与普遍信任的关系中起到了部分中介作用,间接效应占总效应的4.84%。因此,假设H2中灾难性思维在新颖性与普遍信任的关系得到初步验证。

附表2 灾难性思维在事件特征与普遍信任间的中介效应(n=772)

灾难性思维在颠覆性与普遍信任关系中的直接效应为0.0903,95%的置信区间为0.0503~0.1304,置信区间不包含0,间接效应为0.0127,95%的置信区间为-0.0007~0.0264,置信区间包含0,因此,灾难性思维在颠覆性与普遍信任的关系中起到了部分中介作用,间接效应占总效应的12.33%。因此,假设H2中灾难性思维在颠覆性与普遍信任的关系得到初步验证。

灾难性思维在关键性与普遍信任的关系中的直接效应为 0.0277,95%的置信区间为 -0.0221~0.0774,置信区间包含0,间接效应为0.014,95%的置信区间为0.0045~0.0262,置信区间不包含0,因此,灾难性思维在关键性与普遍信任的关系中起到了完全中介作用,直接效应占总效应的66.4%。因此,假设H2中灾难性思维在关键性与普遍信任的关系得到初步验证。

(四)人格特征的调节效应

以普遍信任为因变量,事件特征的三个维度(新颖性、关键性、颠覆性)为自变量,人格的两个维度(乐观、悲观)作为调节变量,结果(见附表3)显示:新颖性×悲观人格的回归系数为-0.13,p<0.001,说明达到极其显著水平,且悲观对新颖性和普遍信任起负向调节作用,新颖性×悲观人格对普遍信任的回归系数有统计学意义。因此假设3中悲观人格在事件新颖性与普遍信任的调节作用得到初步验证。

附表3 人格在事件特征与普遍信任间的调节效应

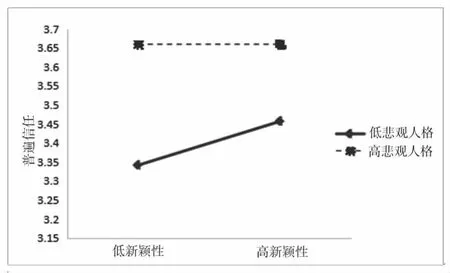

为了更清晰地了解悲观人格在新颖性与普遍信任的调节效应,绘制出不同悲观人格下新颖性影响普遍信任的调节效应图(见图1)。根据斜率检验,结果表明:(1)悲观人格低分组中,新颖性对普遍信任回归斜率显著(p<0.05)。(2)悲观人格高分组中,新颖性对普遍信任回归斜率不显著(p>0.05)。在低悲观人格组的情形中,新颖性高分者的信任程度高于新颖性低分者的信任程度;在高悲观人格组的情形中,新颖性高分者的信任程度低于新颖性低分者。

图1 新颖性对普遍信任的影响:悲观人格的调节作用

三、讨论

本研究证实了假设H1中的事件新颖性对普遍信任有正向预测作用,说明新冠疫肺炎情事件越新颖,民众的普遍信任程度越高。许玉镇和孙超群(2020)的研究表明,突发公共卫生事件是具有较强社会性与不确定性的紧急危害事件,对公共价值与社会结构的影响相对突出,此类危机事件往往会引起信任危机[20];胡衬春(2016)的研究表明,当突发事件出现时,社会生态环境也变得更加复杂,消极情绪蔓延、谣言滋生,将加剧政治离心力,最终导致政治信任进一步下滑[21]。与以往研究不同的是,虽然这次疫情是新中国成立以来在我国乃至世界发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大、前所未见的一次重大突发公共卫生事件,但是超强度的疫情事件却增强了民众的普遍信任。可能的原因如下:一是在无明的大灾难面前,选择普遍信任是成本最低的防控策略,也是人类得以延续的优秀品质。二是由于政府对此次疫情事件的信息透明公开,提高了民众的知情程度,从而降低了民众恐慌心理。三是政府科学而强力的疫情管控措施提高了民众的战疫信心,表现出高度的防控行为一致性和公平性,对于有悖防控规定的行为无论身份高低一律受到谴责和制裁,更强化了民众对政府的信任,并延伸到民众的普遍信任。

本研究证实了假设H1中的事件颠覆性对普遍信任有正向预测作用,说明新冠肺炎疫情事件颠覆程度越大,民众的普遍信任程度就越高。秦启文,周永康(2006)认为,在突发事件中人们普遍对自己所处的环境丧失信任进而做出一系列的不信任行为[9]。与他们的研究不同的是,这次新冠肺炎疫情极大地颠覆了民众的生活方式,却正向预测了民众的普遍信任。可能的原因:一是政府的强力管控措施虽然带来民众生活方式的改变,却也成为民众安全的强力保护。从逻辑上看,仿佛生活的颠覆会大大提高民众的恐慌心理,进而降低民众的普遍信任。但事实恰恰相反,本次调研发现,民众的恐慌程度均值为2.2分,低于平均分(2.5分)。说明此次事件的颠覆性不但没有提高民众恐慌心理,反而增强了民众的安全感,提高了民众的普遍信任。二是在没有可靠治疗措施之前,人们不知道如何去保护自己,相信政府、遵守政府提出的防控措施也就成为了目前最可靠的办法,这也就增强了普遍信任程度。调研发现,95%以上的民众严格执行居家隔离、减少外出、不聚众就餐、出门做好防护等措施,积极配合参与国家防控工作。这一结果也可以从疫情事件的关键性与普遍信任相关不显著中得到证据。本研究将民众对疫情防控的重要性评估作为事件关键性的指标,也就是说,疫情防控对民众生活越重要,事件关键性水平越高,越有利于降低被感染风险和焦虑水平,与普遍信任关系越不明显,因此,这种疫情防控对个人重要性的认知未能显著预测民众的普遍信任。

本研究显示灾难性思维在事件强度与普遍信任的关系中起中介作用,这一结果支持了假设H2。灾难性事件提高了民众灾难性思维这一结果与张莎莎的研究结果一致。张莎莎(2015)认为,当非常规突发事件发生时,已经存在的一些针对一般性突发事件的常规处理方式方法不再适用,加之有限的时间、资源带来的压力,人们的心理很容易就会出现偏差,尤其是在事件不能得到及时地控制和缓解的情况下,就会引发民众的恐慌情绪[22],进而产生灾难性思维。灾难性思维又强化了民众的普遍信任,这一结论与刘岩的观点一致。刘岩(2017)认为在面对突发事件时,若想提高全民的危机意识,政府应选择从民众理解和认同的角度解决危机,尽快公开信息,消除突发事件所造成的不良影响和民众疑虑,从而增强民众的信任程度[23]。可能的原因有:一方面对病毒的无知、对治疗的无法、对疫情蔓延的威胁以及对停工停学、封城宅家隔离等颠覆性生活引起了强烈的灾难性思维,民众常常会产生“如果疫情失控怎么办,如果我感染上病毒怎么办,如果身边的人都感染了怎么办”等灾难性想法,另一方面,人在灾难性思维面前,由于新冠肺炎的传染途径不明,持续时间不明,也没有有效的治疗药物,尽管人们灾难性思维程度越来越强,但是在民众不知道如何去抗击疫情的情况下只能选择无条件相信政府,他们认为只有听从政府的要求才有可能战胜疫情,恢复正常的生活。说明事件强度会对普遍信任造成直接影响之外,还会通过强化灾难性思维进而提高普遍信任。

本研究结果证实了假设H3中悲观人格在事件新颖性和普遍信任的关系中起负向调节作用。具体来说,悲观人格会减弱事件新颖性对普遍信任的关系程度,即“在新冠肺炎疫情下,事件新颖性程度越高,普遍信任程度越高”的关系会因为悲观人格而得到减弱。具有悲观人格的民众在新颖性程度极高的新冠肺炎疫情下,降低了普遍信任程度。可能的原因是悲观人格的民众会因为新冠疫情的新颖性程度较高,会不信任政府和社会,出现一系列违背政府的行为。具体表现在这次持续时间不明、治疗方式不明、传播途径不明的突发事件中,悲观人格的民众认为疫情越来越无法控制,对未来充满了悲观,认为前途渺茫,所有不好的事情最终都会成为现实,不再相信政府与社会。对于具有乐观人格特征的民众来说,在以往突发事件中我国都向人们展示出了强大的后盾力量,人们对政府和社会始终保持着较高的信任程度,因此人们也不容易受到事件强度的影响。

普遍信任是社会进步和民族团结的重要社会资本,在重大公共突发卫生事件的治理中,政府的正面宣传报道和科学而有力的防控措施是提高民众普遍信任和战胜疫情信心的关键。同时政府也应该进一步完善突发事件管理体系,健全疫情防控制度。

由于疫情防控需要,只能采用问卷星开展横截面的广泛调研,未来的研究中可以考虑通过纵向研究进一步来验证本研究变量的因果关系。