小学美术教学中生活媒材的开发实践

2021-02-26王青

摘 要:中共中央办公厅、国务院办公厅2020年10月印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出:“美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育,能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造能力。”“美育教育要全方位育人,以美育人、以美化人、以美培元。”此研究着力于在教学中培养和引导学生发现生活媒材,丰富学生视觉、触觉、审美体验,巧妙运用生活中的各种材料进行创作,从而使学生获得对美术的持久兴趣,达到以美育人的目的。

关键词:小学美术教学;生活媒材;开发应用;拓展延伸

作者简介:王青(1981.3—),女,陜西西安人,西北大学附属小学,中小学高级教师,本科,研究方向:小学美术教学。

小学美术课程面向全体学生,它是学校实施美育的重要途径,我们坚信每个学生都具有美术学习的潜能,能在他们不同的潜质上获得发展。而学科核心素养的培养更是教育改革的方向,多变的教学方法,多样的媒材体验,注重美术课程与学生生活经验紧密联系,给学生带来不同的感受,丰富的媒材的使用能够激活学生感官,激发学生兴趣。

中共中央办公厅、国务院办公厅2020年10月印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出:“美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育,能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造能力。”“美育教育要全方位育人,以美育人、以美化人、以美培元。”在《义务教育美术课程标准(2011年版)》四个学习领域中都提到了与媒材相关的内容,对不同学段学生对媒材的认知提出了不同的要求,其宗旨都是尝试寻找身边各种媒材,通过不同的方法,体验感知,大胆自由地进行表现,体验美术创作的乐趣。

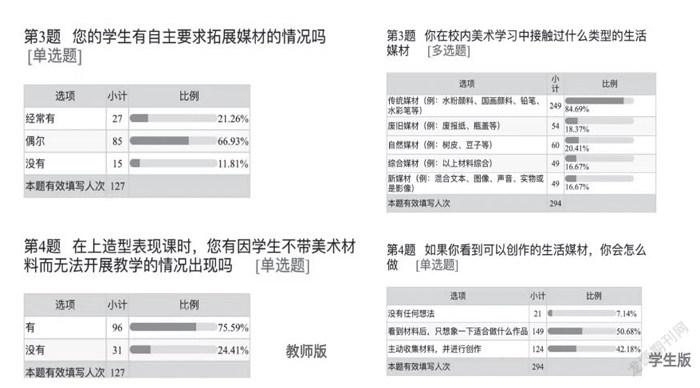

由此,我对媒材的使用情况进行了前期调研(见下图):

通过对教师调查问卷的分析发现:传统媒材较为普遍地出现在日常教学活动中,其他媒材的开发和使用拓展欠佳。在对学生的调研中发现:学生的媒材使用较为局限,创作能力较弱,但对于生活媒材的探索欲较高。因此笔者在教学中尝试贴合学生生活,将单一课程内容开发与拓展,突出审美性、趣味性、生活化,从不同方面调动学生动手实践的积极性,培养学生的环保意识,开发学生的创新思维。

一、立足教材内容,感知生活媒材之趣

在人美版教材中,美术媒材的选择因学段不同其侧重点也不同,由浅入深的生活媒材在学生的实践过程中不断升华,从而促使他们的美术经验不断得到丰富。例如二年级“会变的小手套”、五年级“拼贴添画”、六年级“箱板上的新发现”等,在教师教授这些课之前,学生可能从没想过手套可以拿来创作,贴纸、画报、报纸、宣传海报等材料统统可以“上阵”……

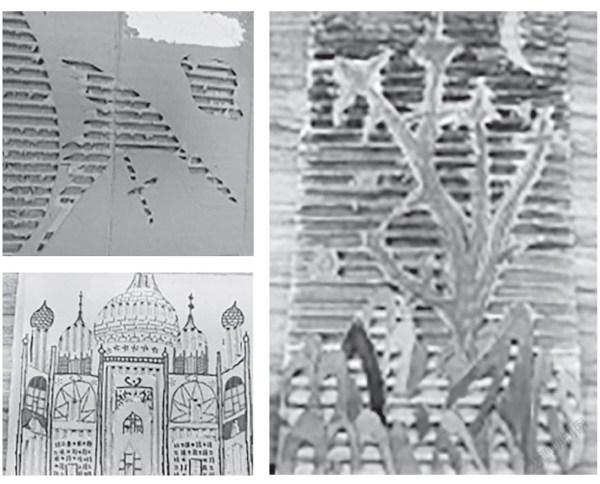

就《箱板上的新发现》来说,试问纸箱这一在现代家庭中常见的物品,你会否想到利用它去创造一件精美的艺术品呢?大多数时候,我们的想法是在它的外围进行装饰。而纸箱板中夹杂的瓦楞纸有规律的凹凸变化,学生是否会注意到?答案是否定的。这种情况的产生,不是因为学生不善于观察、思考,而是他们不知道从何着手,是教师在平时的教学中缺少了对他们观察生活、发现身边美、创造意识的培养,如果教师在教学中随意略过,学生势必会缺少对身边生活的发现。因此,这些课程的教授,将落实媒材的准备放在首位,上课要带齐用具,不论造型表现或设计应用课程,只有带了、用了,才有可能体会媒材的特性及其带来的不同效果。其次,针对不同课程,在基础材料的准备外,教师会与学生探讨:“你们觉得还可以准备(用到)什么?”有了启发,再加上教师对媒材准备的重视,学生自然不敢马虎,外力的督促加上内力的驱动,学生通过课堂实践获得了对生活媒材的基本感知,他们在实践的过程中发现原来身边有这么多可以利用来创作的物品,兴趣的提升在无形中渗透、滋长。

下图是学生在课堂中的实践:

虽有能力的差别,但学生的相互学习,促使着他们不断进步。

由此也可以看出,建立在课堂教学、教材内容基础上的对生活媒材的感知,扎实了学生发现身边材料的根基,此后的创作构建才有可能更加丰富。

延展开来有了对二年级“下雨了”一课的思考:

连日的阴雨让这个金秋脚步匆匆,来不及欣赏叶子换上“秋装”,寒风已快将它吹落……

雨天的户外,少了孩子们嬉笑的声音,室内活动的同时夹杂了孩子对晴天的期盼。

“下雨了”在此时悄然而至,如果放在平时,孩子们对雨天会充满回忆和乐趣,可此刻他们有了些许的不满:“怎么又下雨了!”作为教师我很能理解孩子们的心情,那就在这无力改变的雨天,让我们改变以往单一的表现形式,寻找生活中的媒材,应对这连日的降雨,迎接“媒”雨天,消除心中的不快,享受课堂的乐趣吧!

材料准备:根据雨天的场景(雨具)准备你能想到的所有表现媒材(生活媒材)。

孩子们在创作的同时发现生活中原本不起眼甚至废旧(丢弃)的东西原来可以这么用,瓜子壳成了表现大雨、小雨的雨滴,开心果壳变成了小瓢虫的身体,一只只小鸟站在电线上多灵动……孩子们的兴趣被激发了,他们会觉得创作原来可以这么有意思。当然表现中也会有或多或少的遗憾、瑕疵,但我相信今天的“媒”雨天带给他们的是难忘的回忆和对后续媒材使用的期待。学生的满足也是对教师在课堂上大胆尝试的激励,开发课程内容让学生关注身边事物,发现美、创造美,不正是美育应该带给孩子们的润物无声的启发和春风化雨的影响吗?

二、结合中国传统文化,探寻身边媒材之乐

中华民族具有含蓄、内敛的审美追求,人们会把想要表达的真正含义蕴含在语言之外,讲究言外之意,重在意生文外。通过谐音,可以将看似无关的物象联系起来,间接、委婉地表达某种愿望,满足人们的交际或表达需要。

教学中,我尝试将这一元素融入,引导学生用生活中常见的水果——橘子进行创作。“橘”与“吉”谐音,以“橘”寓意吉利、吉祥。几个大橘子,一把玉如意,寓意如意大吉。柏树或百合、柿子、大橘子,便寓意百事大吉。

利用橘皮暖暖的颜色、易塑的特征,橘瓣可爱的外形等特点,立体的、平面的、动物的、植物的等丰富多彩的形象应运而生。在创作过程中,学生不仅拓宽了生活媒材使用的眼界,也进一步感知了中国传统文化的魅力,将声与形、声与心巧妙地融为一体,用带有美好寓意的作品表达了祝愿。

三、借助日常生活,创造生活媒材之美

生活媒材的开发利用,可以使学生更加关注身边材料,并在此过程中体会美术学习的乐趣,形成善于观察生活的审美感知,深入浅出的渗透让学生在生活中逐渐形成了这一习惯。2021年底,西安突如其来的疫情让人们的正常生活被按下了“暂停键”,身处其中的我们因生活环境的限制和学习形式的改变难免有些紧张,也正因如此,美术能够调节心情、舒缓情绪的作用得以展现。

学生会将校园中所学的知识拓展开来,如将纸箱板和民间美术结合起来创作,将纸箱板制作成立体造型。他们开始探索寻找身边更多可以利用的物品进行裝饰或者再创作,如用泡泡泥粘贴、小绒球装饰的笔筒等,让他们的居家学习充满了欢乐。

平时生活中所吃的菜,你想过它也能和美联系起来吗?也许在此之前大家都没有对菜如此认真思考过,正是有了对生活媒材的思考和关注,学生们怀着感恩的心,用政府发放的爱心菜进行了创作,既抒发了感恩之情,又传递出自己面对“障碍”时那份豁达与相信美好的愿望。拿着“武器”打倒病毒的人,手持捧花呐喊加油的啦啦队队员,为奋战在一线的逆行者们表示敬意的人……这样的创作,怎能让人不为之动容?怎能让我们不珍惜现在的幸福生活?

小小的事例,让我们发现学生的变化:学生从原来的“两耳不闻窗外事”到试着从平淡无奇的生活中去寻找乐趣,发现美,他们开始慢慢关注生活,创造快乐,学生的创新行为在逐渐启动,与此同时健康人格也在不断完善。

由此可见,学生对生活媒材的感知、探寻和创造在潜移默化中悄悄进行,他们的核心素养也在润物无声中培养。教师在此次实践中收获了什么?我想,最大的进步应该是对于学生培养观念的提升。单一的知识教授,只能带来想法单一、缺少创造的重复者,缺少了创造,就好比缺少了灵魂的人,那教师岂不如此?翻转过来,我多了对身边媒材的关注,对身边美的关注,在看到美的事物后会去联想:我还可以用什么媒材来表现它?我可以用这些材料来创造什么?我还多了对教学的思考:如何通过我的带领让学生能够对美术学习保持持久的兴趣,产生对生活的热爱,会利用自己的创作变废为宝,增加环保意识?我会更加长远地为学生考虑:要培养什么样的人?他要具备哪些品质和能力?我会以真正做到以美育人为目标。我想,这应该是一个共同进步、双赢的过程。

结 语

美术教学中生活媒材的开发实践研究,让我们在立足教学、立足课堂的基础上不断伸展开来,有了向下扎根、向上生长的力量,学生的创新思维、创造能力还在不断蓄积当中,信念与目标的达成,将是我们前行的力量。前路虽然曲折,但点滴的进步都是对我们实践的肯定,我们始终坚信生活中的美好远非仅此,利用生活媒材创造美好的脚步也不会就此停止……

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育美术课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]尹少淳.小学美术教学策略[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[3]劳伦斯·斯滕伯格.青春期:青少年的心理发展和健康成长[M].戴俊毅,译.上海:上海社会科学院出版社,2007.