指向化学学科理解,构建品质思维课堂

2021-02-26蔡冰陈祖云陈明晚

蔡冰 陈祖云 陈明晚

摘 要:文章以“铝和铝合金”教学为例,选择利乐包作为真实的情境素材,将学科知识融入任务链,使学生在任务的层层递进过程中获得知识和技能;将实验嵌入任务链,使学生在一个个实验节点上激发科学探究的兴趣;探索指向化学学科理解的课堂,构建具有定量分析与证据推理、科学预测与实验验证、微观探析与科学精神等学科思维和素养的品质思维课堂。

关键词:“铝和铝合金”;化学学科理解;品质思维课堂

课题项目:本文系湖南省教育科学研究工作者协会“十四五”规划2021年度基础教育一般课题“基于STEAM理念的高中化学校本课程的研究”(XJKX21B265)的阶段性研究成果。

作者简介:蔡冰(1987.7—),男,浙江省义乌市上溪中学,一级教师,本科,研究方向:化学教学、基础教育;

陈祖云(1966.7—),男,湖南省茶陵县第一中学,正高级教师,本科,特级教师,研究方向:化学教学、基础教育;

陈明晚(1976.1—),男,湖南省株洲市南方中学,高级教师,本科,研究方向:化学教学、基础教育。

一、教学分析

《普通高中化学课程标准(2017年版,2020年修订)》对“铅和铝合金”课的教学要求是:结合生活中的例子认识铝及其氧化物,了解到通过化学反应可以探究铝的性质、实现铝的转化,认识到铝及其化合物的转化在促进社会文明进步、综合利用自然资源和环境保护中所具有的重要价值。其中,铝可以和酸、碱反应的特性,氧化铝的两性,铝合金的性能与应用等知识点是本课的教学重难点。在知识储备方面,学生在初中阶段学习了常见金属的性质与用途,在高中阶段学习了氧化还原反应,这为铝及其氧化物的学习做了铺垫。在科学探究方面,经过铁及其化合物、氯及其化合物的性质探究实验学习,学生已经初步掌握了观察与归纳、设计与验证、分析与推理等学科关键技能。在学习体验方面,学生对化学实验有浓厚的兴趣,乐于研究物质转化的奥秘。但是由于学习氧化还原反应理论的时间尚短,学生还不能熟练地运用该理论从价态角度分析铝的转化产物,并且实验设计能力也迫切需要提升。因此,本课在教学过程中有意识地借助生活中熟悉的利乐包(牛奶包装)创设问题情境,设计了一系列有梯度的任务链,让学生在实验中发现问题、设计实验方案并尝试解决实际问题。

二、设计思路

我校化学教师在教学实践中非常重视情境的选择和创设,注重将学科知识融入任务链,使学生在任务的层层递进过程中获得知识和技能,从而实现学科核心素养的培养与发展。经过不断的探索和研究,我们提出:情境是承载学科知识的平台,任务链是内生学科能力的动力,实验是撬动学科思维的支点。在市教研员和专家们的指导下,我们总结和提炼出指向学科理解的品质思维课堂模式,如图1所示。

在教学设计上,本课选择利乐包作为情境素材,设置了利乐包这一牛奶包装表面为什么需要加塑料薄膜、牛奶盒回收工艺、铝合金的性能和应用等真实情境,采用一系列有梯度的任务链驱动学生去学习和思考。在教学过程中,教师引导学生结合金属及其氧化物与酸的反应分析利乐包与酸溶液的反应,并启发学生从氧化还原反应的角度推测铝与氢氧化钠溶液反应产生的气体是氢气,使学生更加系统地认识铝及其化合物,进一步完善学习元素及其化合物的基本思路。本课重点关注科学精神的启发和社会责任的培养,使学生认识到铝及其转化在综合利用自然资源和保护环境过程中所具有的重要价值,体会到科学、技术、社会三者之间的关系。

三、教学过程

新课引入:播放利乐公司在上海世博会期间的宣传片“椅我为荣”。

教师:利乐公司利用回收的牛奶纸包制作了环保长椅,说明垃圾只是放错地方的资源,还说明利乐包中含有金属铝。除了铝,利乐包中还有什么材料呢?请同学们撕开牛奶盒子,研究利乐包的组成材料。

学生:利乐包共有三层材料,分别是纸、铝箔、塑料薄膜。

教师:铝箔说明铝具有什么物理性质?

学生:说明该金属有良好的延展性。

教师:氧化膜能保护内层金属,防止铝溶解,那么利乐包中的铝箔为什么还需要覆盖一层塑料薄膜呢?与牛奶的化学性质有何关系呢?接下来,我们一起学习铝和铝合金,并利用学到的新知识解答刚才的问题。

设计意图:在品质思维课堂中,情境的选择和设计至关重要。本课的情境主角是利乐包,笔者将利乐包作为承载铝和铝合金学科知识的平台,有利于激发学生探索铝及其化合物的兴趣。

(一)铝片和盐酸的反应

学习任务一:研究牛奶的性质。

投影:常見液体的pH值。

学生:牛奶的pH值小于7,呈弱酸性。增加一层塑料薄膜可以防止铝被酸溶解,从而避免对人体产生有害影响。

教师:请同学们写出铝和盐酸反应的化学方程式,并改写为离子方程式。

追问:铝箔在和牛奶接触的过程中,只有铝单质发生化学反应吗?

投影:人教版化学必修第一册,第76页。“铝是一种活泼金属,在常温下就能与空气中的氧气反应,表面生成一层致密的氧化膜。”

教师:除了铝单质,氧化铝能和酸反应吗?请同学们结合初中学过的金属氧化物与酸的反应,试着写出该反应的化学方程式与离子方程式。

学生:思考,完成两个方程式的书写。

设计意图:从利乐包表面的塑料薄膜和牛奶呈弱酸性出发,本课引导学生回顾初中所学的知识,分别写出铝、氧化铝和酸反应的化学方程式,为下面的实验设计和实验验证做好铺垫。离子方程式的书写,使学生能从微观视角认识铝、氧化铝分别和盐酸中的氢离子反应,促进了学生的化学学科理解。本课引导学生利用所学知识解答“利乐包的内层为什么要再加一层塑料薄膜”,既能培养学生在新情境下解决问题的能力,又能加深学生对金属及其氧化物与酸反应的理解。

过渡:我们能否通过实验验证我们刚才的预测?

学习任务二:实验探究铝片和盐酸的反应。

学生:通过微型实验装置,分小组合作完成铝片和盐酸反应的实验,记录实验现象,并用烧杯内壁的水珠验证产生的气体是氢气。

设计意图:本任务使学生初步有序、全面、敏捷地观察实验现象,让学生能使用准确的描述语言进行表达,并尝试用学过的知识去分析和解释。完成学习任务二的全程,既是一个微型实验探究的过程,又是学生尝试用化学学科思维去理解铝片和盐酸反应的过程。

(二)铝片和碱的反应

学习任务三:实验验证利乐包和氢氧化钠溶液的反应。

过渡:在回收牛奶盒子的过程中,我们除了采用酸溶法将其中的铝溶解掉,还可以使用碱溶法。

投影:碱溶法工艺流程图。

学生:写出氧化铝和氢氧化钠溶液的反应方程式。

设计意图:通过碱溶法回收铝的工艺流程图使学生基于实验事实认识到氧化铝既能与酸反应,还能与碱反应,并能知道氧化铝在碱性条件下反应的产物是偏铝酸钠。在物质转化的冲突和思考中,学生通过深层次的思考,在心里生出两性氧化物概念,初步学会用化学学科思维理解有关元素的化学学科知识。

学生:分小组合作探究实验,将小块利乐包放入氢氧化钠溶液,观察实验现象。

教师:为什么刚开始没有产生气泡,一段时间后产生大量气泡?

学生:(小组讨论后,回答)刚开始氢氧化钠溶液溶解氧化铝薄膜,待溶解后,氢氧化钠和铝单质反应。

追问:利乐包中的铝单质在氢氧化钠溶液中产生的气体是什么?如何通过实验证明?

设计意图:利乐包和氢氧化钠溶液反应的小组实验,既证明了氧化铝能与碱反应,又能引出新的问题“铝单质和碱反应生成的气体是什么”。同时,教学过程中采用追问和评价等教学策略拓展了学生科学探究的思路,进而尝试使用新的仪器探究铝和碱的反应,进一步培养了学生的探究能力和科学素养。

学习任务四:用手持数字化检测仪器观察未打磨过的铝片在氢氧化钠溶液中的反应。

教师:教师演示数字化仪器探测铝和碱反应的实验(将小块未打磨过的铝片放入氢氧化钠溶液中),并引导观察屏幕上的曲线变化。

学生:随着时间的移动,表示氢气和温度的曲线分别先平缓,后快速突变,向上增大。

教师:仪器检測到温度曲线刚开始比较平缓,说明了什么?

学生:结合氢气曲线推断氢气没有明显产生,说明刚开始是氧化铝和碱反应,它不是明显的放热反应。

追问:那为什么后面温度上升呢?

学生:表面的氧化铝溶解后,铝单质参与了反应,铝与碱反应是较明显的放热反应。

追问:铝与碱反应产生的气体是什么?

学生:铝在氢氧化钠溶液中反应产生的气体是氢气。

设计意图:曲线的变化使学生认识到铝能与碱反应,进一步转变物质转化观念,同时锻炼了学生的发散思维。

(三)铝合金及其应用

过渡:回收利乐包中的铝单质除了做环保长椅外,还能做什么?

学习任务五:铝合金的应用。

投影:日常生活中的铝合金物品、航空航天、海洋工程。

学生:总结分析铝和铝合金的成分、硬铝的性能以及特种铝合金的优点。

四、教学反思

(一)情境创设,培养思维品质

在品质思维课堂上,教师不能把学科知识硬生生地塞进学生的大脑,而应当在富有价值且真实的问题情境中完成学科知识的生成与发展,从而使单一的学科核心素养得到培养和发展。课堂知识所涉及的教学素材必须来源于学生的生活实际,否则,课堂教学只会降低学生的学习兴趣,降低课堂教学的效率和有效性。

(二)任务链学习,构建思维体系

按照建构主义学习理论,任务链驱动的教学流程分为“创设情境—呈现任务1—引导探索、协作完成—呈现任务2—引导探索、协作完成—呈现任务3……总结评价”。任务驱动不应只是用于课堂的某个环节,这样不利于学生在深层次进行学习,更不利于培养学生的学科思维。笔者认为应当基于学科理解进行课堂任务的设计,在课堂里构建完整的任务链,驱动学生不断地进行深层次学习,使学科思维在对真实问题情境对象的层层挖掘中得到激发和培养。

(三)数字化实验,促进深度学习

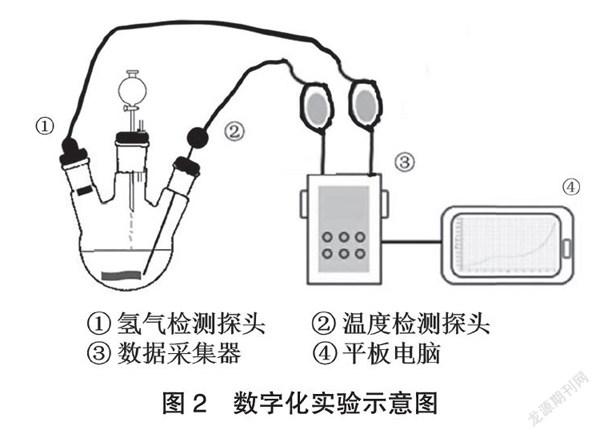

笔者在研读人教版化学必修第一册的教学用书中发现了这么一段话:“在关于铝和氧化铝性质的演示实验教学时,可利用温度传感器和实验视频直播的方式……气泡的速率和体系温度的变化等宏观现象的差异,引发对反应本质的深层次思考,实现深度学习。”为此,笔者设计了如图2所示的实验装置。

在完成铝片和盐酸、氢氧化钠溶液的定性实验后,笔者又引入数字化实验仪器进行改进,帮助学生定量分析体系温度的变化和检测到的氢气及其变化,使学生更加深入地理解特殊金属铝和氢氧化钠溶液的反应,拓展了新的物质转化观念。同时该实验又能帮助学生从定量分析的角度去理解化学学科知识,培养了科学探究能力。

最后,笔者认为我们的探讨和实践仍存在一些不足之处。限于教育教学理论知识不足和水平有限,我们关于学科理解的研究仅限于教师从教学角度对学科知识的选择、组织和呈现,即转化环节。因此,我们需要做的工作还有很多。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]人民教育出版社课程教材研究所化学课程教材研究开发中心.普通高中教科书·教师教学用书化学必修第一册[M].北京:人民教育出版社,2019.