叠加法在磷脂双分子层教学中的应用

2021-01-10吴慧怡易祖盛

吴慧怡 易祖盛

【摘 要】本文以细胞膜的流动镶嵌模型为例,论述叠加法在磷脂双分子层教学中的应用及注意事项,提出教学高中生物微观知识原理时应从简单知识层面入手,通过叠加法逐层叠加展示,帮助学生梳理各内容的联系、理解记忆各项目的功能及结构特点,形成从局部到整体、从结构到功能的意识,从而提高学习效果。

【关键词】叠加法 磷脂双分子层 教学案例

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)30-0104-03

高中阶段,生物知识的学习从宏观层面转为微观层面。例如,人教版高中生物必修一“分子与细胞”第三章第一节“细胞膜的结构和功能”,其中涉及细胞膜流动镶嵌模型的基本内容。由建构主义理论可知,学生对微观知识的理解需要新旧知识的衔接构建。由于上述模型中的细胞膜结构由多种物质组成,而各物质具有不同功能和分布特点,学生在学习中容易混淆相关概念。教学中,教师可以针对不同学力的学生开展分层教学,也可以将知识进行分层授课,由浅入深、由易到难地将知识以叠加的形式逐层展示给学生,从而使学生获得更直观的认识,激发其学习兴趣,培养其学科思维能力。

一、叠加法的应用

教学叠加法,即先将授课内容拆分成较简单的知识模块,然后逐步叠加展示的教学形式。从简单的知识入手,将抽象的知识转化为具体形象的知识,并且帮助学生经历从具体到抽象,再由抽象到具体的过程。生物学知识的学习一般从感知开始,学生的感知越丰富,越有利于形成理性认识。通过层层建构新知的形式,在学生已习得的旧知识中逐步增加一些新的内容,新旧知识联结,这样易于学生理解新知。叠加法教学能够培养学生的形象思维能力和比较分析能力。以下是将叠加法运用到磷脂双分子层教学的实例。

第一层,分别介绍磷脂分子和磷脂双分子层(如图1所示)。教师以判断题的形式让学生选择磷脂双分子层的正确排布方式,引导学生开展讨论、总结。学生得出结论后,教师通过板书再次复习磷脂分子的结构和性质。功能是,简单知识的重复能够强化学生的理解、记忆,并将基础知识以从平面图到立体图的形式展示给学生,让学生充分认识磷脂分子和磷脂双分子层,为后续膜结构的学习奠定基础。

第二层,介绍蛋白质(如图2所示)。功能是,在学生原有知识磷脂双分子层中增加一个明显的物质——蛋白质,将学生的注意力集中到新物质上,提高学习效果。

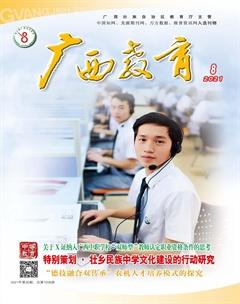

第三层,介绍不同部位的蛋白质(如图3所示)。教师用PPT展示已增加几种蛋白质的磷脂双分子层,引导学生说出新增物质同样是蛋白质,然后询问学生这些蛋白质之间的差异。功能是,帮助学生了解膜蛋白的多样性及功能特异性。最后,教师通过板书的形式让学生清晰地明白蛋白質的两种位置结构(如图4所示),总结为四个字——“镶(镶在表面)嵌(部分嵌入或全部嵌入)贯穿”——此为一线教师不容易说清楚的内容。功能是,通过PPT分层展示以及板书演示的形式,可联系旧知识蛋白质的功能特点来引导培养学生的推理能力、逻辑思维能力,让学生清晰地了解蛋白质在磷脂双分子层中的排布,直观体会细胞膜结构的镶嵌性和内外膜的不对称性。

第四层,介绍糖类分子及其形态(如图5所示)。教师问学生:“新增的两条链是什么,有何不同?”引发学生思考后,得出结论:此为不同类型的糖类分子。功能是,学生能够清楚地看到糖类分子在磷脂双分子层中的位置及连接部位,并体会糖类分子不是一种物质而是一类物质。

第五层,介绍与糖类分子结合形成的复合物(如图6所示)。通过观察糖类分子连接于不同物质,学生能够更直观地区分糖蛋白和糖脂,并理解糖类分子又叫糖被的原因。功能是,加深学生对结构决定功能观的体会及对膜蛋白功能的思考。

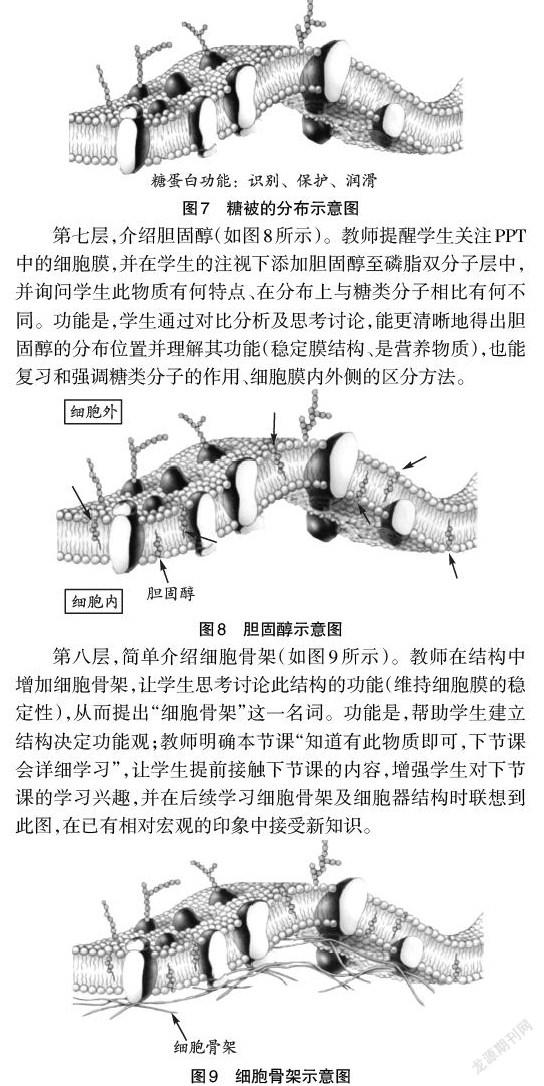

第六层,以更大范围的磷脂双分子层看糖被的分布(如图7所示)。教师通过讲解糖蛋白的功能(识别、保护、润滑)来引导学生讨论和区分细胞膜的内外侧。功能是,增加视野中细胞膜的面积以让学生看到更大范围的膜结构,使先前学习的知识与学生脑海中的想象图产生共鸣,让细胞膜的结构图更灵动地出现在学生的视野中,深化学生对细胞膜结构的认识,并锻炼学生分析问题的能力。

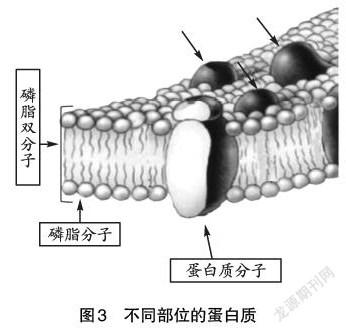

第七层,介绍胆固醇(如图8所示)。教师提醒学生关注PPT中的细胞膜,并在学生的注视下添加胆固醇至磷脂双分子层中,并询问学生此物质有何特点、在分布上与糖类分子相比有何不同。功能是,学生通过对比分析及思考讨论,能更清晰地得出胆固醇的分布位置并理解其功能(稳定膜结构、是营养物质),也能复习和强调糖类分子的作用、细胞膜内外侧的区分方法。

第八层,简单介绍细胞骨架(如图9所示)。教师在结构中增加细胞骨架,让学生思考讨论此结构的功能(维持细胞膜的稳定性),从而提出“细胞骨架”这一名词。功能是,帮助学生建立结构决定功能观;教师明确本节课“知道有此物质即可,下节课会详细学习”,让学生提前接触下节课的内容,增强学生对下节课的学习兴趣,并在后续学习细胞骨架及细胞器结构时联想到此图,在已有相对宏观的印象中接受新知识。

第九层,回顾整体,得出膜结构(如图10所示)。教师展示前面所学的构成膜的所有物质,引导学生思考“在这些物质中,构成膜基本支架的物质是什么”。功能是,在先前的学习中,学生的注意力主要集中在单个物质上,而现在则需要教师整体协调、有放有收,从结构决定功能观引导学生思考,锻炼学生的思维能力,使学生的印象更加深刻。

第十层,观看视频,化静态为动态。教师播放关于磷脂双分子层流动的视频,让学生在观看视频的同时思考细胞膜的流动性体现在哪些结构。功能是,学生可以通过视频将先前学习的膜结构联系起来并再次深化,从视频中细胞膜各成分的流动直观感受细胞膜的流动性体现在磷脂双分子。

第十一层,深入剖析膜结构与功能相适应的观点。教师带领学生复习细胞膜的功能特点,并联系细胞膜的结构特点,帮助学生分清二者的区别及联系。功能是,理解细胞膜的流动性是细胞膜控制物质进出细胞的基础,并能区分何为结构特点、何为功能特点。

二、叠加法应用的注意事项

第一,知识出现的先后顺序要建立在学生认知的基础上,具有逻辑性,方便学生在新旧知识中建立联结。

第二,在知识叠加后应当注意对知识的整体协调,形成知识的总结,帮助学生厘清知识的整体脉络。

第三,教师运用“讲解—演示”策略进行叠加法授课时,要注意引导学生思考演示内容,确保学生的思考时间及参与度,切勿只是单纯地将知识层层堆叠给学生。

综上所述,教学课堂中,教师通过学生喜闻乐见的图片展示形式,集中学生注意力,让学生在愉悦的心境中完成学习任务,增强学生学习微观理论的信心。并且,教师将复杂、易混淆的知识点分层展示、讲解,化繁为简,让学生参与讨论、分析,在课堂中自然地消化、吸收相关知识。学生因课堂氛围较轻松而感受到的学习压力较小,从而提高学科的学习兴趣,这为培养学生的学科核心素养提供了有利的教学氛围。

【参考文献】

[1]刘恩山.中学生物学教学论[M].3版.北京:高等教育出版社,2020.

【作者简介】吴慧怡(1997— ),女,广东惠州人,在读硕士研究生学历,主要研究方向为生物学科教学;易祖盛(通讯作者)(1964— ),男,硕士研究生学历,副教授,现就职于广东省广州大学生命科学学院,主要研究方向为唐鱼生态生理、保育和种群恢复研究,教育教学研究等。

(责编 唐玉萍)